中国文化背景下政治精英代际衍化研究

2016-08-08赵书松吴世博

赵书松,吴世博

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

中国文化背景下政治精英代际衍化研究

赵书松,吴世博

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

摘要:以中国共产党第十二届全国代表大会以来1 372位历届中央委员作为研究样本,基于履历结构分析、建构中国政治精英代际衍化状态模型,探讨改革开放后中国政治精英的代际衍化规律。研究发现,中国政治精英代际衍化存在“考察-培养”成长模式和“三轮蜕变”规律,并呈现出阶段性转化特征。精英代际衍化由最初的革命功绩型向知识技术资本型过渡,并最终衍化复合为全面人力资本型。政治精英衍化的主要驱动力是制度变革及社会深度转型和治理变革。政治精英的衍化具有不断丰富的内涵式蜕变的特征。

关键词:中国政治精英;代际衍化;中央委员;制度变革;社会转型

一、问题的提出

自改革开放以来,中国正经历深刻的社会发展转型。在国家现代化的浩荡进程中,政治精英作为核心推动力量发挥着举足轻重的作用。政治精英的代际更替特征是国家社会发展转型趋势的重要前因之一。因此,政治精英的代际衍化不仅反映了国家过去的发展变化特征,而且对国家和社会未来发展变化趋势具有预测作用。伴随着改革开放的不断深入,中国政治精英经过多年代际衍化后发生许多重大变迁,并将继续发生新的更替。由于国家现代化进程与政治精英代际衍化之间存在的深刻逻辑联系,所以政治精英代际衍化一直是学界关注的重要课题,激发了众多学者的研究兴趣。

改革开放以后我国政治精英发生了怎样的代际衍化?回顾既有研究发现,学者对中国政治精英的研究分为横向与纵向两个维度。横向维度的研究,即对中国某一历史阶段的政治精英进行特征分析。Cheng Li以在上海任职的中共中央委员为研究对象,分析其履历和职业生涯,发现地域流动对精英仕途晋升有着深刻的影响。[1]李里峰在分析我国土地改革时期基层政治精英的社会环境和行为特征时发现基层政治精英并不是国家的忠实代理人,为了获取村社集团或个人的利益,他们不停地参与国家权力博弈。[2]周黎安以精英政治学为视角,用定量分析的方法揭示了在现有激励模式之下地方官员流动、晋升与经济绩效之间的内在关联。[3]政治精英个案研究发现,地方政治精英对制度创新有着重要的作用。[4]也有研究者从负面的角度认为精英政治从本质上存在着弊端,要发展协商民主的形式对其进行有效管理。[5]还有学者从经济学的角度考察了官员的晋升和对各省区经济增长的影响,分析了经济绩效与官员晋升的内在关联。[6]

纵向维度的研究主要以时间跨度为线索分析不同代际间的中国政治精英衍化历程。国外学者所著的《毛泽东传》《邓小平传》《他改变了中国:江泽民传》等人物传记,通过中国高层领导人的生平经历、重大事件和社会背景等信息来展现中国高层政治精英与中国政治转型的内在关系。徐湘林在《后毛时代的精英转化和依附性技术官僚的兴起》一文中,对上世纪 80年代的中国政治精英更替的特征及后续发展结果展开了系统阐述,开创了对文革后中国政治精英更替研究的先河。[7]郎友兴以精英民主的视角解构了当代中国政治精英转换的特点,揭示了政治精英和民主政治的相互影响关系。[8]借助精英代际转换的机制,郑辉和李璐璐分析了行政干部精英与技术干部精英的形成及再生产,区分了两类干部的转换。[9]Zhiyue Bo 以中共十五届至十七届中央委员和政治局委员、常委为研究对象,采用量化分析的方法分析了中央委员的代际更替特征,从职业生涯、晋升履历和历史背景等多方面阐释精英代际演变的趋势发展和内在原因。[10]

收稿日期:2015-09-15;修回日期:2015-11-24

基金项目:国家社会科学基金一般项目“我国农村扶贫中的国家与社会关系研究”(11BZZ002)

作者简介:赵书松(1979-),男,河南开封人,博士,中南大学公共管理学院副教授,中南大学哲学博士后,主要研究方向:组织行为学与人力资源管理;吴世博(1992-),男,湖南长沙人,中南大学公共管理学院硕士研究生,主要研究方向:公共人力资源管理

中国政治精英代际衍化可以分为精英取代、精英并立和精英融合三种模式。从20世纪80年代开始,理工科背景的技术型官僚成为政治精英的核心力量,主导着改革开放后中国政治进程和社会转型方向。[11]拥有高度政治忠诚度的传统革命型精英逐渐被拥有政治忠诚度的技术理性型精英所取代。密歇根大学中国问题研究者 Andrew Walder则认为,中国政治精英具有党员身份的政治条件和专业背景的学历条件量大群体特征,党务部门和政府部门官员选拔的条件各有侧重,从而形成了“红”和“专”两种政治精英并立的二元模式。[12]最近的研究进一步指出,个人的党员身份是一种“身份”象征,而非个人条件;精英候选人获取党员身份认可的时间越长,就越受到领导重视和培养,原本具有专业知识技能的精英在一开始并不具备很好的政治基础,但在职业发展过程中不断受到组织有意识的培养和锻炼,逐渐融入政治精英阶层。[13]

既有研究从不同角度和时间跨度展现了中国政治精英的发展变化历程,这些研究对于认识改革开放后中国政治精英衍化具有一定启发。但是,现有研究的不足之处在于没有系统性观察和判断改革开放以来中国政治精英代际衍化历程。在过去的改革开放历程中,中国政治精英发生了怎样的变化?经历了一个怎样的成长路径?未来中国政治精英又将发生怎样的更替衍化?对于上述问题,学术界尚缺少专门的深入分析。为了考察上述问题,本文选择改革开放以来历届中央委员作为研究对象,这是因为中国共产党全国代表大会的中央委员在当代中国政治生态中基本都是拥有实际政治权力的领导干部,在历届的中国共产党全国代表大会中对国家政策过程和国家治理过程施加影响,是中国政治精英的杰出代表。本文拟采用长时间跨度研究设计,通过量化分析历届中央委员履历资料数据来剖解改革开放以来中国政治精英代际衍化特征,能够进一步丰富政党人力资本理论,并为深刻理解未来政治体制发展趋势提供有益启示。

二、研究设计

(一) 数据来源

以中共十二大到十八大历届共计 1372位中央委员为样本,样本数据来源于《中国共产党历届中央委员大辞典[1921-2003]》和人民网公开数据库。为保证研究数据的真实可靠性,本研究未采用非官方数据来源。

(二) 分析指标

本研究从个体特征、学历背景和职业生涯三个维度进行数据整理。个体特征分析指标包括性别、民族、籍贯、参加工作年龄、召开党代会时年龄(简称届时年龄)、入党年龄和召开党代会时年龄(届时党龄)等,学历背景分析指标包括毕业院校、第一学历、最高学历和专业背景等,职业生涯分析指标包括职业生涯起点、任职经历和代表类别等。

(三) 分析方法

为了考察样本的代际衍化特征,按时代、分阶段整理样本数据。具体为,七届中央委员按年代跨度归为三阶段:上世纪80年代、上世纪90年代、本世纪初,即十二届和十三届党代会归于上世纪 80年代阶段,十四届和十五届归于上世纪90年代阶段,十六届至十八届党代会则归于本世纪初的阶段。三阶段在数据统计时分别简称为“80年代”“90年代”和“20年代”。分析方法主要是频次分析、均值分析和线性趋势分析。

三、数据分析

(一) 个体特征分析

1. 性别、民族、籍贯代际衍化

改革开放以后,女性中央委员比重在3%至6%之间波动,呈现出占比小而稳定的特征。进一步分析女性委员的履历发现,女性中央委员一般担任的是一些非重要领导职务,建国以来还没有一位女性担任过中央政治局常委。性别分析证实男性政治精英在改革开放后的社会发展各领域一直居于主导地位。女性在政治领域话语权不足的现状将继续存在。少数民族中央委员比重稳定在7%左右(图1),与少数民族人口占总人口比例8%大致吻合。频次统计发现80年代少数民族中央委员多以维族、藏族、朝鲜族和内蒙古族为主,90年代少数民族中央委员多以满族、维族和藏族为主,20年代多以藏族、内蒙古族、维族为主。纵观三个阶段少数民族中央委员的代际变化可以看出,藏族、维族和蒙古族的少数民族中央委员所占比重较大,在中国改革开放后社会发展历程中发挥着重要作用。频次统计还发现(见图2),中央委员籍贯最集中的前四个省份分别是山东、江苏、河北和浙江。从代际衍化来看,江苏籍中央委员呈现出阶段性迅猛增加趋势,山东籍中央委员三十年间一直占有很大的比重。在过去三十多年的政治精英代际衍化历程中,这四个省份的政治精英集聚最明显。

2. 年龄和党龄分析

中央委员年龄和党龄分析主要涉及参加工作年龄、召开党代会时年龄(届时年龄)、召开党代会时党龄(届时党龄)和入党年龄四个指标。分析发现(见图3),平均参加工作年龄和平均入党年龄从十二届到十六届均呈现增长趋势,从十六届到十八届有明显的递减趋势;对比平均入党年龄和平均参加工作年龄发现,参加工作后再入党的时间差值显著扩大,在十六届之后时间差值稳定在4年左右。历届中央委员平均届时党龄随着届时年龄的下降而降低(见图4),届时平均年龄和党龄在十二届至十三届阶段迅速下降,平均值降低到60和40以下,从十三届起,平均年龄和党龄均低于60和40,干部年轻化发展。

(二) 学历背景分析

学历是衡量政治精英文化水平的核心指标。中央委员第一学历频次和百分比统计发现(见图5),80年代到90年代,中央委员第一学历有明显改善,90年代至本世纪20年代,本科学历占比迅速增长至87%,大中专及高中以下文化水平所占比重大幅度下降。研究中发现,中央委员的本科和硕博层次的学历水平从90年代开始迅速增长,到20年代本科层次以上的中央委员所占比重高达90%以上,其中有将近一半的中央委员拥有硕士或博士学位。中央委员学历背景经历30多年的代际变迁,呈现出明显不同(见图 6)。无专业背景的中央委员从80年代中期迅速降低,理工科和文科中央委员的比重稳步提升;其中,理工科专业背景的中央委员在90年代阶段呈现出井喷式增长,文科背景的中央委员在20年代呈现加速增长趋势,在中共十八届党代会上,文科背景中央委员首次超过理工科背景的委员。纵观三个阶段代际衍化发现,90年代至本世纪20年代是中央委员学历大幅提高的重要时期,拥有高学历、高技术水平的知识型官员得到提拔和重用;到本世纪20年代中后期,文科背景的政治精英迅速崛起改变了以往理工科背景政治精英治国的格局,并深刻影响着国家现代化进程。

图 1 民族比代际变化

图 2 籍贯最集中省份代际变化

图 3 平均参加工作年龄和入党年龄代际变化

图4 平均届时年龄和届时党龄代际变化

(三) 职业生涯分析

职业生涯是政治精英代际衍化的重要方面。从中央委员职业生涯起点、代表领域以及任职路径特征等指标考察中央委员职业生涯轨迹,有助于更加深刻地理解中国政治精英代际差异。中央委员职业生涯起点(即参加工作的初期职务)可分为六类:基层党务和协会组织(包括基层党、共青团、少先队、儿童团、农会、妇救会和学联等)、工厂技术管理岗位(包括工厂工人、学徒工、技术员、会计和管理人员等)、教师和研究人员(包括中小学、大学教师教员及高校研究所研究人员等)、基层政府职员(包括科员、秘书、翻译、编辑及基层领导干部等)、军队战士(包括军队战士、通信员、侦查员、文书、班长等)和知青(包括农场、大队所有知青)。频次分析后发现,中央委员职业生涯起点存在显著代际差异。从图7可以看出,工厂技术管理岗位从80年代中期开始经历了大幅增长期,整个90年代至20年代初期阶段,职业生涯起点来自工厂技术管理岗的中央委员占了绝大多数,直至18届党代会此类生涯起点的中央委员才显著下降;来自基层党务部门的中央委员自13届党代会以来一直处于下降趋势;知青作为职业生涯起点的中央委员自 15届党代会开始出现并逐渐增加,到18届党代会已占有很大比重;其余军队战士、教师和研究人员、政府基层职员这三类职业生涯起点的变化并不是很显著,以战士为职业生涯起点的中央委员作为军队代表一直占有较大的比重;政府基层职员和教师为起点的中央委员代际变化较小。

代表领域指标分为中央党政机关、省党政机关、国有企业和科研院所、军队这四大类别,代表领域代际变化反映了改革开放以来我国政治权力配置变化情况。从图8可以看出,来自中央一级党政机关和省一级地方党政机关的中央委员一直以来都占有绝大多数,从80年代起一直到20年代阶段初期,历届代表省级党政机关的中央委员人数一直略高于代表中央党政机关的中央委员人数,直至20年代阶段的17届党代会开始,代表中央党政机关的中央委员人数才明显高于省党政机关;代表军队和国企、科研院所的中央委员人数一直以来比较平稳。

图5 第一学历代际变化

图6 学历背景代际变化

图7 职业生涯起点代际变化

图8 代表领域代际变化

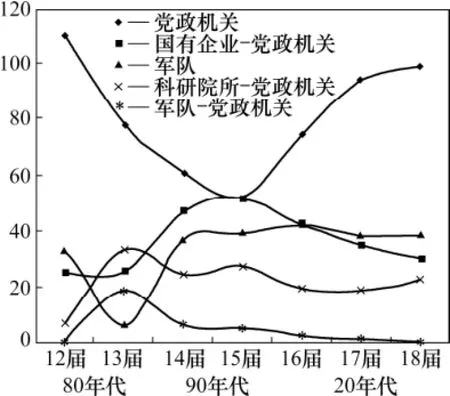

历届中央委员的任职路径在不同时间阶段也呈现出不同的代表特征,特别是不同部门、不同领域的交叉任职路径,对其基本素质和适应能力有着重大的影响。通过统计和分析不同时间阶段的中央委员最显著的任职经历,可以发现职业生涯路径的代际变化。图9展示了不同阶段最显著的职业生涯路径,从图中可以发现单一党政机关生涯路径曾经是中央委员最主要的任职路径,但在90年代阶段受其他生涯路径变化影响有明显减少的趋势;军队-党政机关生涯路径在 80年代还占用一定的比重,从90年代阶段开始已经大幅度减少仅占有极小的比重;国有企业-党政机关生涯路径在90年代阶段经历大幅度增长期,并占有很大的比重,直至20年代阶段才逐渐减少;科研院所-党政机关的生涯路径同样也在 90年代阶段经历增长期但所占比重较小,说明在整个90年代时期,一大批从国有企业和科研院所成长起来的政治精英逐渐走向领导岗位;而单纯军队生涯路径在整个代际变化期一直占有一定比重并且变化不显著。

图9 最显著职业路径变化

四、代际衍化的内在驱动模式

帕累托明确指出精英转换遵循两种路径:第一种是普通人在精英和非精英两种身份之间的转换,也可称作精英更替;第二种是一种精英取代另一种精英的统治,即发生权力的转移。[14]在前文数据分析重点从个体特征、学历背景和职业生涯特征三个方面展现了中国政治精英代际衍化情况。分析总结以上研究,改革开放三十多年的中国政治进程中,中央委员发生深刻代际衍化的内在驱动力及其驱动模式概括起来包括以下几个方面。

(一) 政党“考察—培养”模式驱动政治精英职业成长

本研究在分析我国政治精英代际衍化时发现,“考察-培养”模式是驱动政治精英职业成长的主要动力。如果将中共党员看作为一种“身份”象征,那么越早获得这种身份许可,就能越早地获得组织提供的培养和锻炼机会。参加工作年龄和入党年龄的对比分析发现,中央委员入党年龄均滞后于参加工作年龄,并且两者的差值不断扩大最终稳定在4年左右,即加入中国共产党,需要经历一段的学习工作期并在党组织考察期中表现优秀。若想较早得到党组织的重视和推荐并且未来长期得到组织培养,就应当在参加工作4年之内有突出表现。中央委员入党之后最明显的特征是接受党组织的教育和培养,这也是我国典型的政治精英培养模式。历届中央委员学历和职业生涯分析发现,当受培养的党员学历较低时,组织一般推荐其进入各省和中央党校进行学习和培训。如图10所示,中国政治精英职业成长遵循“考察—培养”模式,政治精英职业生涯分为“短暂滞后期”“快速成长期”和“成长黄金期”三个重要衍化阶段,期间组织以类似组织“考察”的方式提供不同类别和不同层次的党组织学习、培养和锻炼的机会,包含“生涯起点”“获得资格”“重点培养”和“培养完成”四个关键生长点。整个政治精英衍化历程是一个不断优化筛选的过程,党组织则是培养和锻炼机会的提供者。职业生涯起点的必备条件是必须有固定的职业经历或学历,表现优秀并且有意向组织靠拢;经历4年左右的滞后期获得党员资格这个关键生长点,随后大多数人会成为一般的党员或领导干部接受普通的党组织培养流程,少数能力出众并深受组织信任的党员受到组织重点培养和提拔,接受一系列反复锻炼,最终凭借资历和能力完成向政治精英的蜕变。

(二)“三轮蜕变”过程驱动政治精英代际变迁

用阶段论视角来审视改革开放三十多年来的中国政治精英衍化过程,可以清晰地发现中国政治精英在生长形态上发生了明显的三次“代际蜕变”。将改革开放这三十多年依次划分为上世纪 80年代,上世纪90年代和本世纪这十几年(分别简称80年代、90年代和20年代),中国政治精英形态在每个阶段都发生了微妙的衍化转变。图11展示了中国政治精英形态上的代际衍化路径。由于建国前后革命斗争的因素,党政领导干部多为军人出身,以至于在上世纪80年代改革开放初期,革命功臣式的政治精英占我国政治精英绝大多数比重。研究中进一步发现80年代中后期来自革命老区的政治精英数量呈现递减的趋势,而来自苏、皖、浙等改革试点区域的精英数量大幅增长,这说明精英代际衍化也与革命或变革的地域环境存在一定的关联。改革开放的深入使得革命功绩型精英和依靠文革期间历次运动成长起来的精英在变革背景下很快失去主导地位。而随着市场经济体制的建立,懂技术会管理的技术型精英从工厂企业走向政府领导岗位。到80年代末,革命功臣型政治精英逐渐被技术实用型精英所取代,该阶段精英衍化的主要驱动力是制度变革。

随着市场经济体制逐渐建立完善,以知识技术型精英为代表的高学历、有生产管理经验的官员逐渐成为我国政治精英的主体构成。这一时期政治精英衍化的驱动力主要是来源于社会环境的变革压力和政治精英自我适应性的衍化。随后,这类精英逐渐发生分化,坚持技术主导谋求自身发展者成为纯技术理性型精英,另一部分则适应社会环境的需要转化为公共治理型精英。这一阶段中国经济的高速增长,离不开技术理性型政治精英强有力的引领和推动,他们重视GDP的增长,有效地促进地区经济社会的高速发展,但与此同时也造成了一些不良后果。纯技术理性型政治精英不擅长解决贫富分化、阶层固化、社会稳定等一系列问题,以科学发展为指导的公共治理型政治精英伴随着社会整体转型很快占据突出地位。研究中值得注意的是,90年代后期有共青团工作背景的精英人数大幅增加,大批思想敏锐、充满活力的共青团精英为党政领导干部队伍带来了新的生机,这也促成了技术理性型和公共治理型政治精英很快开始向公共治理复合型政治精英衍化。这一时期政治精英衍化的主要驱动力是社会深度转型和治理变革,正是由于这两大内生动力的影响,政治精英从单一型精英向复合型精英的转变,由知识技术资本型向综合人力资本型的衍化。

图 10 政治精英“考察—培养”成长路径

图 11 政治精英“三轮蜕变”

五、讨论与展望

根据本文研究可知,中国政治精英三十多年来呈现出阶段性转化特征,由最初的革命功绩型向知识技术资本型过渡,并最终衍化复合为全面人力资本型,本质差异是人力资源要素变化。从政治精英作为中国改革开放和社会发展驱动力角度来看,改革开放前十年核心驱动力是单一人力资本的政治精英,中间十年迅猛发展的核心驱动力是拥有知识技术资本的政治精英,近十几年发展的核心驱动力则是复合治理型的政治精英。政治精英衍化具有丰富的内涵式蜕变的特征。

未来公共治理型精英的进一步衍化与国家治理能力的提升将是一个相互促进的过程。公共治理型政治精英为适应和推动国家治理能力的提升必须具备三大素质:第一,改革意识。需要一大批具有改革意识的政治精英不断推进深层次、宽领域的改革实践,在推动政治精英群体自我衍化变革的同时引领国家现代化建设方向。第二,应变与抗压。随着全面深化改革不断推进,有着良好应变力和抗压力的政治精英才能驾驭改革进程。第三,战略思维。在国家治理体系建立完善过程中,公共治理型的政治精英需要拥有整体的国家战略思维,能从国家和人民长远利益出发推动国家和社会的转型。

参考文献:

[1] Cheng Li. The ‘Shanghai Gang' force for stability or cause for conflict? Published by China Leadership Monitor, Hoover Institution,Stanforduniversity. December2001,No.1,Part2[DBOL]. http://www. hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/clm2_CL.pdf.,2015-03-05.

[2] 李里峰. 不对等的博弈: 土改中的基层政治精英[J]. 江苏社会科学, 2007(6): 175-182.

[3] 周黎安. 中国地方官员竞争锦标赛模式研究[J]. 经济研究,2007(7): 37-50.

[4] 贺东航, 地方政治精英与制度创新——以东南沿海X市S区塑造“公共部门绩效评估”活动为例[J]. 内蒙古大学学报(人文社会科学版), 2006(4): 53-57.

[5] 肖克, 杨弘. 以协商规制精英: 精英政治在中国的未来发展逻辑[J]. 东北师范大学学报(哲学社会科学版), 2010(6): 1-4.

[6] 张平, 赵国昌. 中央官员来源于地方经济增长[J]. 经济学(季刊), 2012(11): 613-633.

[7] 徐湘林. 后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起[J].战略与管理, 2001(6): 65-76.

[8] 郎友兴. 民主政治的塑造: 政治精英与中国乡村民主[J]. 浙江学刊, 2002(2): 100-106.

[9] 郑辉, 李璐璐. 中国城市的精英代际转化与阶层再生产[J].社会学研究, 2009(3): 65-86.

[10] Zhiyue Bo. China's elite politics: Governance and Democratization [M]. Singapore: World Scientific Publishing,2010: 53-85

[11] Lee H Y. From revolutionary cadres to Party technocrats in socialist China [M]. California: University of California Press 1991: 240-330.

[12] Andrew G. Walder. Career mobility and communist political order [J]. American Sociological Review, 1995, 60(3): 309-328.

[13] Bobai Li, Andrew G. Walder. Career advancement as Party patronage [J]. The American Journal of Sociology, 2001, 106(5):1371-1408.

[14] 维尔弗雷多·帕累托. 精英的兴衰[M]. 刘北成译. 上海: 上海人民出版社, 2003: 48-74.

[编辑: 颜关明]

中图分类号:D2

文献标识码:A

文章编号:1672-3104(2016)02-0131-07

Study of political elite intergenerational derivation under Chinese cultural background

ZHAO Shusong, WU Shibo

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract:On the basis of biographical structure, the research, as the samples of analysis, takes 1372 previous members of the Central Committee since the Twelfth National Congress of the Communist Party of China to build a political elite intergenerational evolution state model in China, and to explore the political elite intergenerational evolution rules after the reform and open policy in China. Findings show that the “investigation-culture” growth mode and the “three-transformation” rules existed during the political elite intergenerational evolution, which displays a stage conversion feature. The feature of political elites intergenerational evolution changes from the initial achievementsof-the-revolution intensive type to the knowledge and technology capital, and ultimately turns to the comprehensive human capital. The main driving forces of the evolution of political elites are the institutional change, a depth of social change in transition and the governance reform. The evolution of the political elite has a characteristic of constantly content enriching transformation.

Key Words:Chinese political elites; intergenerational derivation; Central Committee; institutional change; social transformation