政府绩效信息使用:国外研究视野与启示

2016-08-07兰州大学管理学院甘肃兰州730000

◎董 静(兰州大学管理学院,甘肃兰州730000)

政府绩效信息使用:国外研究视野与启示

◎董 静(兰州大学管理学院,甘肃兰州730000)

在政府绩效信息的产出与使用、供给与需求间始终存在断层问题,这引致对绩效管理缺乏制度适应性与实证基础且不能带来预期效果的质疑。近年来,国外相关领域的学者开始广泛关注绩效管理循环的终端,致力于挖掘下述关键议题:绩效信息的功能与价值、客观现实的考察与典型案例分析、绩效信息需求偏好与回应、绩效信息使用影响因素及作用方式、绩效信息与管理系统的连接及转化为绩效改进等。对国外相关文献进行回顾,有助于定位当前研究的态势与进展,辨识该领域研究的关键点及后续研究需关注的诸多问题,从而促进我国未来研究朝着纵深有序方向发展。

政府绩效管理;绩效信息;信息使用;国外研究

在当代治理中,大部分政府部门的改革都是由政府遭受“绩效赤字”的观念而驱动,对绩效的测量及高绩效的追求被认为可以很好地解决这一问题。一直以来,尽管政府付出大量的精力及资源来创造绩效信息系统,但大多忽视怎么加强绩效信息的使用,每年产出的绩效信息呈指数式增长,但利用绩效信息来影响决策和促进服务的实践却比较少,这成为导致绩效管理在许多国家对于治理问题的解决远不如预期的重要原因。有鉴于此,近年来政府绩效管理领域的学者开始聚焦于管理循环的终端,更加关注结果对组织及社会服务的影响,关注绩效信息对内部管理及外部责任所产生的效应。国外相关研究领域已取得重要进展,相较而言,国内学者对政府绩效信息的关注度尚显不足,已有的为数不多的文献又主要涉及信息获取、共享、失真、治理等产出与供给层面的问题,对政府绩效信息使用与需求层面的研究较为匮乏。为此,有必要系统地对国外的研究成果进行综合回顾与分析,以定位当前研究的整体进展,辨识该领域涉及的关键点及后续研究需关注的诸多问题。综合来看,国外已有研究主要聚焦于下述一些议题。

一、对绩效信息的概念及其类型与方式的理解

国外学者关于绩效信息的界定并无广为接受的权威定义,且关于绩效信息的使用类型与方式也存在多样化与多角度的理解。大体上已有研究对绩效信息的定义包括两类:一类文献将其看作在特定的绩效管理实践中创造和收集的用于判断绩效的证据,主要指通过绩效目的与目标的确立、绩效指标的收集及绩效报告等形式呈现的信息;另一类文献将其看作整个政府管理过程中产生的所有可用于判断绩效的证据,而不限于通过专门的绩效管理系统而获取的信息,如Guthrie及English将其理解为“通过各种方式收集的用于判断绩效的证据”[1]。类似的,Pollitt界定其为“产生、收集和使用的用以判断组织绩效的数据与资料”[2]。绩效信息的使用则指将这些绩效信息用于决策与管理过程,包括用于优化已有测量方案、决策、配置资源、实现目标以及提升对内外部的责任等,并产生生产力、激励、学习、价值等方面的效应。

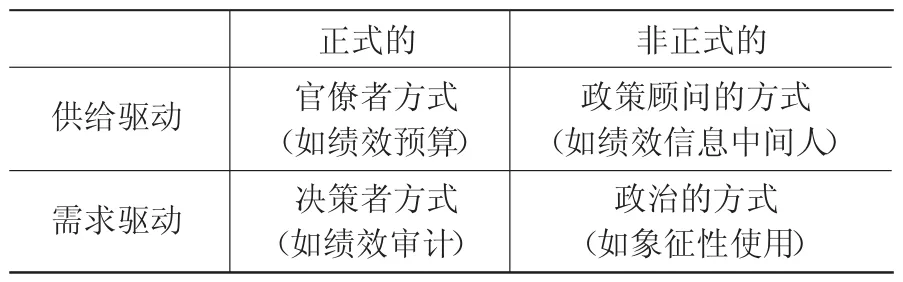

有不少学者将绩效信息的使用类型与方式进行了细化,按照Moynihan的界定,绩效信息包括目的性使用——基于改进绩效的目的提升项目管理或者资源配置;消极使用——管理者最低限度地遵循绩效系统的需求而非真正使用数据;政治性使用——使用信息证明项目的价值与合法性以及获取资源;不正当使用——以有损于组织目标的方式使用数据(如刮脂行为或目标替换等)[3]。Askim归类了政治家在使用绩效信息时存在的五种情况:机会主义使用、伪装使用、未察觉的使用、清理式使用和伺机使用等[4]。Van de Walle与Van Dooren根据绩效信息“供给/需求”与“正式/非正式”两个维度构建了绩效信息使用的分类框架(如表1)[5]3-7。在需求驱动体系中,信息的提供者决定了测量的内容、时限和报告形式;在供给驱动的体系中,使用者决定了测量的各种安排。正式的使用建立在规则和程序基础上,发生在正式情境中,如年度的绩效报告、绩效预算和绩效合同等;非正式的使用更依赖于特定情境,其中使用信息的时间和地点、使用者的个体特征都决定了使用信息的频率和强度。供给驱动的正式的信息使用是官僚者的方式(如绩效预算);供给驱动的非正式的信息使用是决策顾问的方式(如绩效信息的中间人);需求驱动的正式的信息使用是决策者方式(如绩效审计);需求驱动的非正式的信息使用是政治的方式(如象征性使用)。需要说明的是,每一类使用者对信息的使用并非固定遵循某种方式,譬如政治家对绩效信息的使用除了采用需求驱动的非正式方式,还会采用需求驱动的正式的使用方式。

表1 绩效信息使用的分类框架

这些划分体现绩效信息使用的多样性与复杂性。学者们普遍指出,政治家与管理者可以根据组织发展及管理需要,战略性地使用绩效信息,因此,有些使用信息的方式是合理的,但对于那些不正当的、有损组织目标的使用信息的方式需要引起足够的警惕。此外可以发现,由于使用信息的类型及方式多样,如果在研究中侧重对某一类信息使用的状况进行考察,那么研究结论则是部分的,不能替代与解释其他的信息使用方式,且不同的信息使用方式之间也存在内在联系,在一定条件下可以相互转化,在研究中需要注意厘清其间的关系以得出更有针对性的结论。

二、绩效信息使用的目的及其研究视角

近年来,绩效信息使用的重要性得到学者的普遍肯定。Moynihan与Pandey认为,“如果要发展当代治理就需要检视绩效信息的使用并将其作为关键变量”,“绩效信息的使用为研究绩效运动的成败及改革的实际影响提供了一个相对较易操作的框架”[6]。Van de Walle与Van Dooren将其看作检验绩效行为是否成功的最好方式[5]1-9。聚焦于绩效信息使用目的的研究,已有的文献包括两种类型:一是研究绩效信息在教育政策或医疗卫生等领域的特定使用;二是不局限于某类领域或机构,而是试图探索绩效信息在各领域的通用功能。学者们更倾向于从全程管理的角度赋予绩效信息多种功能,如De Lancer与Holzer指出,绩效信息可用于战略计划、资源配置、项目管理、监控、评估,向内部管理者、民选官员、市民及媒体报告[7]。Moynihan与Hawes认为,绩效信息可用于人事决策、战略决策、日常管理、利益相关者支持、资源分配和使服务更有效等目的[8]。Yang与Hsieh认为,绩效信息可用于优化方案、决策、预算、战略计划和提升责任等目的,也包括其产生的对于生产力、激励、学习和价值等方面的效应[9]。Hatry罗列了绩效信息使用的清单:一是用于实现责任;二是用于预算,包括预算的发展与准备、证明预算的正当性、满足高层官员的需求;三是提升服务,包括提出与辨识问题、确认培训和与技术需求、激励雇员提升服务质量、确定“我们做得怎样”、绩效合同、显示服务提供与质量影响、学习与问题解决、营销、与公众交流等[10]。有一项对十个机构与学者相关研究的归类表明绩效信息可实现44个目的,而其中22个目的被至少提及两次。被较多提及的绩效信息使用目的包括资源配置、改变工作程序/使更有效率、许可或外包的私人服务的制定与监控、奖励雇员/薪酬激励/绩效工资、战略计划等,其他的目的也不同程度地被研究[11]。

概括来说,在研究绩效信息使用功能时存在以下几种研究途径,包括“绩效控制”模式、“组织学习”视角及外部政治环境视角。采用“绩效控制”模式的文献将绩效管理与信息使用看作一种内部管理控制机制,认为其目的是提升绩效及惩罚绩效不彰状况。由于科层制的重要特征是内部机制、监督关系、规则与程序以及高度的控制,绩效信息成为实现内部管理控制的工具;管理控制的视角更多是泰勒主义的,而组织学习的视角更体现为人本主义,关注个人的信念与情感及组织的文化,认为通过组织学习及文化的塑造可以更好地促进绩效信息的目的性使用;采取外部政治环境视角的文献认为外部政治环境创造了绩效管理实践,也塑造了绩效信息使用,是政治家与外部利益相关者产生了对绩效数据的需求。还有的研究采用了综合性的视角,将绩效管理与信息使用看作实现内部控制、组织学习与外部责任等综合目的的工具。

需要说明的是,辨识绩效信息的功能与目的是有必要的,更关键的是明确这些功能间的逻辑关系及绩效信息发挥作用的机制,在这方面尚缺乏有力的研究论证。Kroll所做的研究显示了一些进展,他勾勒出绩效信息使用的逻辑,即如果公共管理者使用绩效数据用于战略规划、资源配置,他们也会倾向于将这些数据用于项目管理、监控和评估;如果公共管理者使用工作量及效率信息,他们也会倾向于使用产出和结果信息用于决策[12]。但这些结论尚需要在更多情境下予以检验和修正,未来需要在这一方面进行更多的探索与挖掘。

三、政府绩效信息使用的现实状况考察

各国政府使用绩效信息的水平是参差不齐的,关于绩效信息使用的经验证据也复杂而多样。不同的研究方法及视角会获取不同的证据来解读实践,如采用机构理论及内部控制视角以及组织学习视角的学者对绩效信息的使用通常会有更积极的看法;采用政治行为理论视角的学者对绩效信息的使用更多持怀疑态度。鉴于对绩效信息使用的实际状况无法依赖于从外部观察到的资料进行充分的判断,学者更倾向于采用调查研究、案例研究或综合二者的方式对实践进行考察。调查研究既可以考察管理者使用信息的个体评估,也可以调研范围更广的组织使用信息的个人感知,大部分关于绩效信息性质和使用的研究依赖自报告的调查方式,基于对政治家、管理者和决策者等进行调查,分析各群体在不同管理行为中(如决策、预算、资源配置、激励等)使用绩效信息的状况、对绩效信息的偏好需求及影响因素等。如Ter Bogt对荷兰市议员使用各种来源的绩效信息的状况进行的调查[13],Askim研究在决策前、决策中及决策后三阶段挪威市议员使用绩效信息的状况[4],Kroll对德国市政部门管理者使用常规与非常规绩效信息的考察等[12]。依赖自报告方式的调查研究会存在向上偏差、同源偏差与共同方法偏差等问题,且被调查者有时也难以准确判断绩效信息和管理结果间的严格对应关系,影响了研究结论的可靠性。在案例研究方面,Sanger对美国六个城市(巴尔的摩、得梅因、凤凰城、波特兰、圣迭戈、伍斯特)进行了多案例分析,基于规模、区域、政府形式、绩效报告的创新、领导力来源、公民参与的形式、管理应用和持续时间等维度对这些城市绩效信息的使用予以考察[14];Moynihan对美国三个州(弗吉尼亚州、亚拉巴马州、佛蒙特州)实施“基于结果的管理”(MFR)的状况进行了多案例研究,对MFR带来的各方面的影响如资源配置、内外部责任、绩效提升及其他的收益进行的对比分析[15]。相较而言,案例研究能提供更深入、可信的证据,但却不能反映出更广范围的结论。

在研究中有一些成功使用绩效信息的实践与经验被挖掘与探讨,如纽约市在对抗犯罪方面颇为有效的绩效数据驱动的警务责任系统、巴尔的摩的综合绩效管理系统CitiStat及各地发展出来的相似系统,如ALTStat、Citiview、SFStat、SomerStat以及美国北卡罗来纳州的标杆管理项目等。除了有一些分散的绩效信息使用成功的证据之外,大部分对实践的考察都显示了对绩效信息使用不足及不当的状况,或者对绩效信息产生的影响的描述太过宽泛而模糊,无法得出确切结论。为此,Ingraham声称绩效信息很少能解决政策争议或成为决策基础[16];Hatry指出使用绩效信息来促进政策和项目实施、提高绩效并最大化公共服务利益的绩效管理行为严重落后于测量行为[17]。即使对于制度化程度较高的或者业已成为组织惯例的绩效管理制度的研究也无外如是。如在对《美国政府绩效与结果法》(GPRA)以及联邦政府项目评级工具(PART)的追踪评估中,据美国审计总署(GAO)的报告显示,尽管GPRA显示了一些进展,但其运用绩效信息来进行管理决策的频率并没有显著的变化[18]。Moynihan与Lavertu认为GPRA和PART已经建立了一种新的政府管理惯例,但从绩效信息的使用方面来看,二者所做出的努力都是有限的[19]。在解释导致管理者对绩效信息的被动使用的原因时,作者指出一方面二者在设计上特别关注目标设定和数据获取,专注于设定产出目标和(或)产出测量标准及改进数据收集方法,而对绩效信息的使用缺乏足够的规定和约束;另一方面,绩效信息被用于一些不易监控的事项中,如资源分配、问题解决和雇员管理方面,从而使绩效信息的应用看起来并不显著。

四、绩效信息使用结果的解释及影响因素

学者们从政治、制度、组织与文化等不同角度解释了绩效信息使用的结果,某些特定变量被不断检验及探讨,如绩效信息质量被证明与使用相关,其中信息的聚合性、时滞性及不可靠性是阻碍其使用的重要因素[20];绩效测量系统的成熟度被认为与绩效信息使用正相关[21];领导者支持及领导力被认为是关键变量[22][23]。此外,充足资源的供应、更自由的政治环境、政治竞争和行政稳定性等都被证明与绩效信息正相关;政府规模、政治冲突和立法机构参与绩效的影响呈现了混合的证据;中央对政策的控制和评估挑战等因素被证明与信息使用负相关[6]。不少研究也检验了使用者的社会—人口统计学的因素(如性别、个人特质、学历、工作经历、工作属性等)对绩效信息使用的影响,结果显示了混合的证据。解释绩效信息使用的重要变量之一是使用者本身[13]。一般认为有三种类型的(潜在)信息使用者:一是行政机构的高层、中层及基层管理者与雇员;二是立法者;三是公众与媒体。每一类型的使用者对绩效信息的感知与理解是具有选择性的,其兴趣与偏好也都不同。如Ter Bogt进行的研究显示,尽管市参议员认真衡量其专业管理者的绩效,却很少使用在预算、管理报告及年度报表中得到的定量的信息。Rich与Oh发现决策者比起外部信息来,更倾向于使用内部信息,即使外部信息有效及可靠,原因是内部信息产生于拥有相同目标及价值的行动者,因此,通常被认为可靠及可信[24]。绩效信息的可靠性及对其信任程度是影响使用者选择的重要因素,不少研究表明:如果信息对于使用者更易获取,能根据其需求加以过滤,能描述组织的情境及约束,能将目标与责任结合起来的话,会更容易被使用。

为了更系统地呈现对政府绩效信息使用影响因素的研究,Kroll归类了24个相关文献的结论,其中所罗列的影响因素都至少有两个文献予以证明,他的研究有助于系统理解各类文献对绩效信息影响因素的结论。所有因素被分为环境、组织和个人等三类,与绩效信息使用的关系如下:外部利益相关者的参与是一个高度相关的外部驱动因素;政治竞争环境的影响并不确定;冲突的环境促进而非限制了信息使用;系统的成熟度有重要的正向影响,且比利益相关者介入程度产生更为显著的影响;绩效测量的领导力支持、支持能力和雇员参与分别显示了正向影响;有明确的证据显示组织规模和财务状况并未产生影响;创新的行政文化和对目的的聚焦显示了正向影响;大部分个人因素的影响并不确定(地位、性别、年龄、对绩效测量的熟悉程度)或者不那么重要(工作经历、教育程度)。经验研究显示一些因素(测量系统、利益相关者参与、领导力和支持、创新文化)的效应比其他因素(规模、财务困境、使用者的社会人口统计学特征)更为确定[25]。

解释了绩效信息使用不足或不当的原因或明确了影响的因素,就可以据之提出相应对策,以促进绩效信息转化为绩效改进。譬如,领导者及领导力会产生重要影响,而且领导力的影响不仅来自直接使用绩效信息,还包括为绩效管理体系给予可信的承诺,通过象征符号、资源的分配及对领导力的关注来提升绩效信息的使用。那么在使用绩效新信息时,就需要确保领导者对绩效管理改革给予明确的支持,创造对绩效信息的需求,并使管理者积极参与到绩效管理体系中[6]。也有学者提出其他方面的建议,譬如认为应通过定期的绩效汇报、对内部预算和行为的重新定位、对公共管理者的培训、与利益相关者的合作等将绩效信息转化为绩效改进[18];或者指出公共管理者必须保证高层管理承诺、中层管理者支持、利益相关者参与、持续的培训和外部的政治支持以促进绩效管理的制度化并发挥作用[9]。由于绩效信息的使用是多因素共同作用的结果,如何实现对其高质量的使用并将其与管理系统有效连接是一个很大的挑战。

五、国外研究的启示

已有文献对绩效信息使用的议题进行了多角度的分析,并得出了一系列重要结论。但这些研究也存在不足之处,体现为:对绩效信息使用目的间的逻辑关系缺乏有力的研究论证;对绩效信息如何驱动机构运行与个人行为的机理尚缺乏深入的研究;对于绩效信息使用程度也缺乏具有操作性的衡量框架及明确的判断结论;已有文献研究了哪些因素相关,却对这些因素产生了哪些影响以及产生影响的方式与作用途径分析不够,也缺乏对各种组织情境下绩效信息使用的系统分析。鉴于绩效管理对政府治理的重要价值,政府绩效信息使用在未来将会持续成为重要议题,我国未来相关研究需要在以下五个方面着手及突破。

其一,鉴于我国当前对政府绩效信息使用研究的匮乏状况,需要学界对该问题予以更多关注与重视,通过不同理论视角和方法切入对相关议题的研究。除了描述性和规范性的研究,还迫切需要基于不同情境进行理论建构或假设检验的实证研究,以我国各地、各级政府部门、不同工作领域的客观实践及相关者使用信息的主观感知为支撑,勾勒出绩效信息使用的客观现状,探讨不同变量的影响及其间的关系,构建出可反映不同情境的绩效信息使用的理论框架。在这个过程中,可通过借鉴已有研究较为成熟的结论及与相关领域有影响力的学者进行更多的交流对话以促进研究的进展。其二,在铺开研究的同时,需要针对已有文献的不足对一些问题进行更为深入的剖析,如不仅要明确绩效信息使用的目的,还要对各目的间的内在逻辑关系进行研究;不仅辨识绩效信息使用的影响因素,还要对这些因素如何发挥作用的机理进行更明确的判断;对绩效信息使用者及其需求应进行更有针对性的分析,以构建出科学反映不同情境下信息使用者的偏好与需求的框架。其三,在研究中要注重结合公共管理学、政治学、社会学和心理学等学科的知识以及已有研究中较多采用的理论,如综合领导力理论(ILT)、理性行为理论(TRA)、计划行为理论(TPB)、信息接收模型(TAM)、公共服务激励(PSM)、交互对话模型和社会建构主义等帮助解释相关问题;同时,可结合调查研究、案例研究及文献研究或综合研究的方法展开多角度的分析。其四,在研究时需要明确研究的对象和内容,在得出相关研究结论时务要谨慎。有多种原因可引致片面的分析结论,如对绩效信息使用类型的混淆、未明确区分“目的性使用、政治性使用或不当使用”等;或者以对绩效信息的部分使用、个别案例或个别改进措施代替对绩效信息的整体使用状况;以及在研究中特别是在考察绩效信息使用实践时获取的证据片面或缺乏,不足以得出研究结论;或者将绩效信息使用的目的与结果混淆,对绩效信息的作用方式模糊不明,与其他管理行为产生的结果混为一谈等。这些问题在具体研究中要引起足够的重视。其五,应注重对绩效信息使用的数据库的建立及信息的共享。国外学者在研究中除了亲自调查获取数据,还较多采用已有调研数据或资料,如美国学者在研究时会应用锡拉丘兹大学的麦克维尔学院坎贝尔公共事务研究所实施的“政府绩效项目”(GPP)的数据、美国国家行政研究项目(NASP)、美国联邦审计总署(GAO)和国家绩效评审委员会(NFR)等机构的调研数据,也包括来自人口普查或其他国家与地方的统计数据,在很大程度上方便和支撑了学者们展开一系列的研究。相关机构或学者需要投入更多精力收集关于我国政府绩效信息使用的翔实数据,并科学构建相关数据库以方便使用,或者有效利用国内外已有的相关数据及资料进行二次分析,通过更广范围内信息的共享促进未来研究朝着纵深有序方向发展。

[1]GUTHRIE J,ENGLISH L.Performance Information and Programme Evaluation in the Australian Public Sector[J].International Journal of Public Sector Management,1997,(3):154-164.

[2]PLOOITT C.Performance Management in Practice:A Comparative Study of Executive Agencies[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2006,(1):25-44.

[3]MOYNIHAN D P.Through A Glass Darkly:Understanding the Effects of Performance Regimes[J].Public Performance &Management Review,2009,(16):586-598.

[4]ASKIM J.How do Politicians Use Performance Information? An Analysis of the Norwegian Local Government Experience[J].International Review of Administrative Sciences,2007,(3):453-472.

[5]VAN DE WALLE S,VAN DOOREN W,eds.Performance Information in the Public Sector:How It Is Used[M].Houndmills,UK:Palgrave Macmillan,2008.

[6]MOYNIHAN D P,PANDEY S K.The Big Question for Performance Management:Why Do Managers Use Performance Information?[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2010,(4):849-866.

[7]DELANCERJULNESP,HOLZERM.PromotingtheUtilization of Performance Measures in Public Organizations:An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation[J].Public Administration Review,2001(6):693-708.

[8]MOYNIHAN D P,HAWES D P.Responsiveness to Reform Values:The Influence of the Environment on Performance Information Use[J].Public Administration Review,2012(S1):95-105.

[9]YANG K,HSIEN J Y.Managing Effectiveness of Government Performance Measurement:Testing a Middle-Range Model[J].Public Administration Review,2007,(5):861-879.

[10]HATRY H P.Epilogue:the Many Faces of Use[M]//Van de Walle S,Van Dooren W.eds.Performance Information in the Public Sector:How It Is Used.Houndmills,UK:Palgrave Macmillan,2008:233-235.

[11]VAN DE WALLE S,VAN DOOREN W.How is Information Used to Improve Performance in the Public Sector:Exploring the Dynamics of Performance Information[M]//Walshe, K.,Harvey,G.&Jas,P.(eds).Connecting Knowledge and Performance in Public Services:From Knowing to Doing.Cambridge:Cambridge University Press,2010:33-54.

[12]KROLL A.The Other Type of Performance Information:Nonroutine Feedback,Its Relevance and Use[J].Public Administration Review,2013,(2):265-276.

[13]TER BOGT H J.Politicians in Search of Performance Information?Survey Research on Dutch Aldermen's Use of Performance Information[J].Financial Accountability& Management,2004,(3):221-252.

[14]SANGER M B.From Measurement to Management:Breaking through the Barriers to State and Local Performance[J].Public Administration Review,2008,(12):70-85.

[15]MOYNIHAN D P.Why and How Do State Governments Adopt and Implement‘Managing for Results’Reforms?[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2005,(2):219-243.

[16]INGRAHAM P W.Performance:Promise to Keep and Miles to Go[J].PublicAdministrationReview,2005,(4):390-395.

[17]HATRY H P.Performance Measurement:Fashions and Fallacies[J].Public Performance and Management Review,2002,(4):352-358.

[18]POISTER T H.The Future of Strategic Planning in the Public Sector:Linking Strategic Management and Performance[J].Public Administration Review,2010,(S1):246-254.

[19]MOYNIHAN D P,LAVERTU S.Does Involvement in Performance Management Routines Encourage Performance Information Use?Evaluating GPRA and PART[J].Public Administration Review,2012,(4):592-602.

[20]MINTZBERG H.The Fall and Rise of Strategic Planning[J].Harvard Business Review,1994,(1):107-114.

[21]BERMAN E,WANG X.Performance Measurement in US Counties:Capacity for Reform[J].Public Administration Review,2000,(5):409-420.

[22]PAGE S,MALINOWSKI C.Top 10 Performance Measurement DosandDon’ts[J].GovernmentFinanceReview,2004,(5):28-32.

[23]MOYNIHAN D P,INGRAHAM P W.Integrative Leadership in the Public Sector:A Model of Performance-Information Use[J].Administration&Society,2004,(4):427-453.

[24]RICH R F,OH C H.Rationality and Use of Information in Policy Decisions:A Search for Alternatives[J].Science Communication,2000,(2):173-211.

[25]KROLL A.Why Performance Information Use Varies Among Public Managers:Testing Manager-Related Explanations[J].International Public Management Journal,2014,(2):174-201.

(责任编辑:朱永良)

D035

A

1005-460X(2016)01-0093-05

2015-10-10

国家社会科学基金项目“基于社会建构主义视角的政府绩效管理悖论及治理研究”(15CGL055);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目“政府绩效信息使用影响因素及作用机制——面向市级政府的实证研究”(14XJC630001);兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金“互联网背景下地方政府反腐绩效评估体系研究”(15LZUJBWZY093);兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金“政府绩效管理有效性及提升路径研究”(15LZUJBWZY112)

董静(1982—),女,满族,辽宁抚顺人,管理学博士,讲师,从事政府绩效管理研究。