我国城镇化绩效评估:类型、方法与关键指标

2016-08-07尚虎平

◎尚虎平

◎高玲玲1

(1.苏州大学政治与公共管理学院;2.江苏省新型城镇化与社会治理创新协同中心江苏苏州215200)

我国城镇化绩效评估:类型、方法与关键指标

◎尚虎平1,2

◎高玲玲1

(1.苏州大学政治与公共管理学院;2.江苏省新型城镇化与社会治理创新协同中心江苏苏州215200)

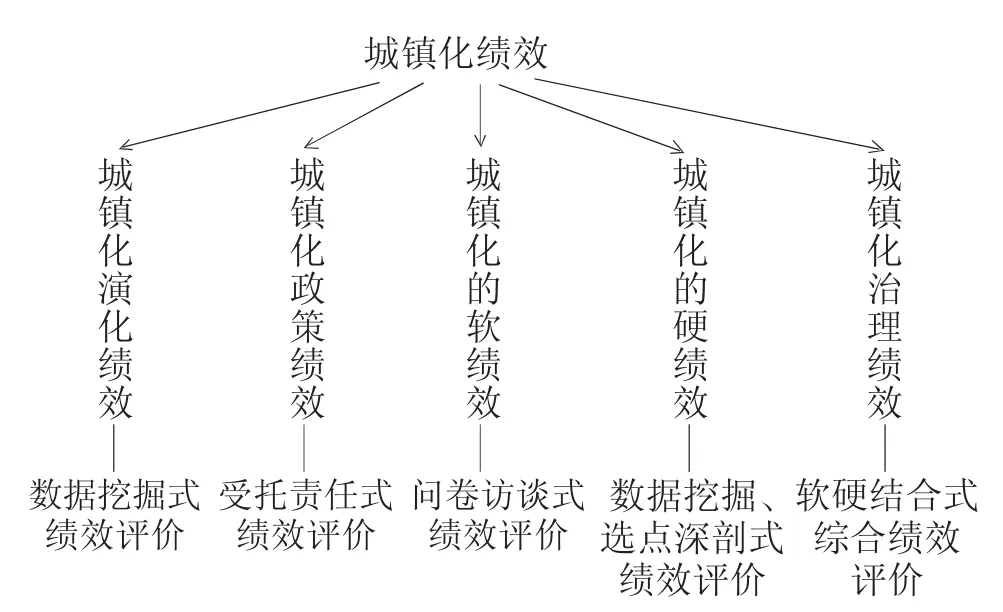

当前,在我国无论是实践界还是理论界对城镇化绩效评估都比较忽视,零星的一些探索还将“城镇化绩效评估”以一个整体笼统展开,忽略了它实际上是个多内涵概念。解构“城镇化绩效评估”的内涵,可以将“城镇化绩效”分为城镇化演化绩效、城镇化政策绩效、城镇化软绩效、城镇化硬绩效和城镇化治理绩效等5个方面,进而确立了每类绩效评估的关键指标(KPI)。在评估的实际操作中,这5个方面既可以单独成为一项评估工作,也可以将这5个方面合成一个综合性的“城镇化绩效评估”模式。在这种综合模式下,这5个方面可以作为绩效评价的“维度”(一级指标),这些关键指标就直接成为三级指标。

城镇化;绩效评估;绩效指标

一、引言

新中国成立之初,党中央就将消灭工农差别、城乡差别、体力劳动与脑力劳动差别的“三大剪刀差”提上了议事日程。党中央多次特别强调,在三大剪刀差中,最关键的是消灭工农差别或城乡差别。为此,毛泽东提出:“农村人口要减少怎么办?不要涌入城市,就在农村大办工业,使农民就地成为工人”,“将来达到一半劳动力搞工业,这样我们的国家就像个样子了。”[1]这是一种让农民就地城镇化的思路。1978年12月召开的中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议完成党的政治路线、思想路线、组织路线的拨乱反正,把党和国家的工作重点转移到经济建设上来,我国的城镇化也因此得到快速发展。2015年2月10日,习近平在中央财经领导小组第九次会议上强调:“城镇化是一个自然历史过程,涉及面很广,要积极稳妥推进,越是复杂的工作越要抓到点子上,突破一点,带动全局。”2015年7月28日,李克强在国务院常务会议上指出:“目前中国正处于城镇化快速发展时期,但我们的地下管廊建设严重滞后,加快这方面的建设,很有必要”,新型城镇化“既重‘面子’,也要重‘里子’”。2015年10月29日,党中央审议通过的《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》提出:“必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局,正确处理发展中的重大关系,重点促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》也再次强调了“工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重要性。从中央的“十三五”战略布局来看,“城镇化”已然成为新时代“四化”的关键组成部分。“城镇化也被看成是‘中国经济的火车头’和有序推进农业转移人口市民化的重要举措”[2]。

随着党中央、国务院的不断推动,城镇化逐渐成为我国各界最热议的话题。一时之间,我国各地纷涌而起,开始了各种名目的“城镇化”运动,一批批的农村在很短的时间内就被改造为一个个的“城镇”。从《城市蓝皮书:中国城市发展报告NO.5》的数据来看,我国2011年的城镇人口已达6.91亿人,城镇化率达到51.27%,这是中国社会结构的一个历史性巨变,它表明我国已经结束了以乡村型社会为主体的历史,开始进入到以城市型社会为主体的新型社会,这是中华民族发展史上的大事情。光鲜的“城镇化”外表下,却未必有着城镇化的真实内核。为了把握各地热火朝天的“城镇化”建设成效,我们就需要找到合适的工具和方法。管理科学中有一条“公理”——“没有评价就没有管理”,它正好可以解决如何来判断我国城镇化建设效果的问题。要把握当前我国城镇化的效果,就要对其展开效果(绩效)评估,以科学的绩效评价来把握当前各地、各类“城镇化”建设项目、改革蓝图是否取得效果,取得多大效果。这正好可以弥补我国城镇化建设中强调“大干快上”,强调“城镇化”建设的速度、规模的不足。如果不对城镇化建设进行绩效评价,就依然会重蹈覆辙,堕入粗放发展、城乡失调、基础设施薄弱、环境污染严重、“人进城心不进城”的泥淖。作为新时代我国“四化”的关键一环,如果城镇化建设失控、流于形式,就会严重影响我国全面实现小康的战略,延缓“中国梦”实现的节奏。有鉴于此,构建城镇化绩效评价的基本框架十分必要,有利于下一步面向全国的城镇化绩效评估工作的推进。

二、我国城镇化绩效评估的主要范畴与方法

“城镇化是一个自然历史过程”,习近平对城镇化的洞察本质上是对马克思城镇发展规律的应用。就科学规律而言,我国的城镇化也符合“自然历史”过程的规律,也就是说,我国的城镇化首先是一种自然发展过程,这就如同世界范围内城市、城镇往往兴起于大路两旁、河流两岸一样。随着人的不断聚居、物资的逐渐集中,特定的地点会逐渐发展成一个城镇,进而会扩展成为一个城市(Thomas,1956)[3]。其次,从世界范围来看,城镇化又是一个由人逐渐规划、塑造而逐渐发生的“人化”历史过程。古希腊著名的雅典城、斯巴达城,文艺复兴时的威尼斯水城、罗马大城,我国汉唐时代的长安,工业革命催生的曼彻斯特大城、考文垂大城,以及社会主义运动下建成的俄罗斯共青城、哈萨克斯坦拜科努尔、中国的攀枝花等城镇,都是它们所处时代的政府规划,政府协同人民建设、塑造的产物[4][5]。要科学、全面地把握我国城镇化建设的成效,就必须合理、有针对性地评估出合自然过程和合历史过程的绩效。就城镇化的自然历史过程的规律性而言,城镇化绩效主要包括5种:城镇化演化绩效、城镇化政策绩效、城镇化的软绩效、城镇化的硬绩效和城镇化治理绩效,见图1。

(一)城镇化演化绩效

从我国的历史来看,西周初年,周王朝的统治者推行了宗法制,分封了众多诸侯,这些诸侯纷纷筑城立国,从而出现中国古代第一次城镇化建设高潮,到了春秋后期至战国时期,由于社会生产力的发展和诸侯之间的兼并战争,出现了第二次城镇建设高潮,主要表现有城镇规模的不断扩大、城市人口数量的不断增加以及新城镇的不断涌现。汉初,城市的发展以政治和军事功能为主,到了汉武帝时期,城市的经济和文化职能增强,形成了我国历史上最早的城镇群落和城市圈,城镇中的商业管理、治安管理和公共事务管理做得十分出色。隋唐时期我国结束了长期的南北分裂局面,国家统一、交通便利和经济繁荣都为城市的发展创造了良好条件,国家的经济中心逐渐向南方转移,带动了南方城镇的发展。在宋朝,城镇发展的地域范围不断地扩大,城镇经济职能不断加强,我国城镇进入全面、整体发展阶段。明清时期,由于社会经济的发展,城镇化有了新的发展,不仅城镇的数量不断地增多,城镇的层次也更加复杂,京、省、府、州、县都有大小不等的城镇[6]。当前,我国各地开展的城镇化改革,就自然历史过程而言,它本质上是我国自古代而始的城镇化的延续。无论从北方的城镇分布来看,还是从南方的城镇化扩展趋势而言,我国当前的城镇化都是过去城镇化的进一步发展和延伸,这是一种客观的自然演化。

图1 城镇化绩效评估的内容与方法体系

自然演化而来的城镇化的效果,它不以人的意志为转移。比如在大路、大河两边、大桥附近自然形成的城镇化,它是以交易的便利度、交易成本的低廉性为基础自然形成,并不因为所在地域的政府的好恶而改变。对于这种自然形成的城镇化绩效进行评价,就需要尽量排除人为因素,用符合物质自然演化规律的方式来评估。在所有评价技术中,数据挖掘适合从海量数据中发现隐藏于其后的规律或数据间的关系,这正好契合了评价自然演化形成的城镇化绩效的需求,有利于从自然演化的城镇化信息中挖掘出潜在的规律、潜在绩效形成模式,把握自然演化的城镇化绩效形成规律,帮助政府决策者、城市管理者、城市规划者做出正确的决策,使得决策者在面对城镇化的客观数据时,能够预判城镇化的演化方向、演化绩效,以因势利导,在原有演化基础上完善当前的城镇化工作[7]。这种不依赖于主观判断的绩效评价方式,以挖掘技术自动识别的方式评估城镇化绩效,减少人为干扰,对于促进决策的科学化、评价的客观化有着重要意义。

我国有上下五千年的文明史,城镇化在历史的发展过程中一直扮演着促进社会生产力进步和推动社会经济发展的重要角色,也是社会生产力提升、经济发展、民族进步的平台和场所,这种自然积累、历史积累的城镇化信息、城镇化数据,必须依赖于数据挖掘的方式,以科学的手段,首先构建起城镇化的历史性数据库、数据仓库,然后利用关联规则、决策树法、聚类分析、奇异点侦测等工具,通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等方法来评估出我国城镇化的演化绩效。这种客观性质的绩效评估,可以有效汲取历史数据的价值,评价出作为客观实在的城镇化绩效现状,使得我国城镇化的发展能够有效利用历史遗产,并避免重复历史上城镇化进程中的各种错误与不足。

(二)城镇化政策绩效

纵观城镇化发展的历史,除了“市场决定”的自发演化动力之外,还有另一个城镇化的动力机制,即通过不同国家、不同地域的政府政策的支持,在各地逐渐兴起了一批批的城镇,推进了各种类型的城镇化,广为人知的有韩国的新农村运动、苏联的工业城建设、欧洲的大城市周围卫星镇的建设等。这种由政府公共政策促动的城镇化建设,本质上是一种政策贯彻行为,由此而产生的是一种公共政策绩效。新中国脱胎于半殖民地半封建社会,几乎照搬了苏联式计划经济体制下的社会主义,这使得我国在很长一段时间都以高度集中的计划模式来推动社会的发展,我国的城镇化在很大程度上也是政策计划的产物。改革开放之后,有中国特色的社会主义市场经济体制逐渐形成,在这种市场体制下,政府宏观调控、宏观计划的功能也相对比西方式市场经济要大一些、要多一些,这使得新时代的城镇化建设也颇多政府调控特色,甚至在某种程度上来说,我国的城镇化就是各地政府政策推动的结果。

从政策科学的规律而言,公共政策实施的目标都是实现政策资金所指向公共责任,这是一种公共财政资金的受托责任[8]。我国各地开展的城镇化建设,甚至国家推动的城镇化建设,究其本质而言,是一种由政府发起的城镇化政策执行活动。这种公共政策执行,必须符合公共财政资金的本身目标。在国家权力机关(人大)、地方权力机关(各级地方人大)通过了城镇化政策方案,并同意了公共资金配套拨付、使用方案之后,这笔政策资金花费的结果必须符合拨款的使用目标。在绩效评估中,需要评价这项政策实施是否实现了公共财政所付的责任目标,因为这些目标是通过代表民意的权力机关审议通过的施政目标,在法理上代表着人民群众的期望和意愿。在评估学上,这种绩效评估称之为“受托责任式评估”,就科学逻辑而言,受托责任的评价主体一般是公共资金的批准单位代表人民来展开评估。就我国来说,对城镇化政策绩效的受托责任评价应该由批准政策资金的全国人大、地方各级人大来实施,但在具体操作中,为了保证专业性与超脱性的统一,往往需要由公共资金的审批单位人民代表大会,或者公共资金的拨款单位——各级财政部门委托高校、智库等专业机构以“第三方”的形式展开绩效评价。

在这种绩效评估模式下,由于评估实施者独立于城镇化政策实施机构之外,与公共财政审批、拨款是一种契约合作关系,有着较大的独立性、有明确的评估专业责任,能够以“第三只眼”的方式公正地评估出这项政策的绩效现状。

(三)城镇化的软绩效

根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》的要求,我国在2020年常住人口城镇化率将超过总人口的60%,也就是说将来会有超过8亿的人口属于城镇化人口。然而,农村人口转变为城镇人口,并不意味着他们就真正地实现了城镇化,他们还需要从精神、行为方式、心理、思维模式、生活习惯上实现城镇化。所有这些都属于城镇化中的“软因素”,它们所对应的是城镇化的“软绩效”。如果在城镇化中不能解决原有居民的“高人一等”的歧视性软环境,这种城镇化从软绩效上来说也是不够理想的。城镇化的“软绩效”还包括政府在集纳城镇居民民意的基础上颁行的一系列制度,比如公共服务提供制度、就业制度、养老制度、交通规则等,这些规则是城镇发展中的无形资产,代表着城镇的科学管理水平。在全球踏入知识经济时代的城镇化的发展过程中有效提升文化教育事业,提高城镇居民的文化素质,进而提高整个城市的文化内涵,这也是城镇化软绩效的重要内容。另外,随着城镇化的发展,很多农村人成为新城镇人,农村的生活娱乐方式与城市差距极大,不少新居民尚不适应城镇中的娱乐消遣方式,依然迷恋聚众赌博、观看不雅表演等娱乐方式,这严重影响着城镇中的精神文明建设,如何促进娱乐文化活动的“进城”也是城镇化软绩效的题中应有之义。总之,除了我们能看到的高楼大厦,城镇化还需把每个市民从文化、精神、知识、生活方式、工作方式上都塑造为“城镇化的”,这才算是真正地“进了城”。

城镇化软绩效的评价更多属于心理学的研究范畴,需要借助于心理量表、问卷,然后利用结构方程和其他一些新型统计技术中“潜变量”的形式来进行评估。在软绩效评价中,无论是城镇居民的幸福感,还是城镇文化建设、制度实施效果、文化素质提升程度、生活方式改变,都需要编制出专业的评估问卷,以主观评价的方式评估出它们的绩效现状。

(四)城镇化的硬绩效

城镇化的硬绩效是人们最容易理解的城镇化“产品”,是人们生活中看得见、摸得到的各类事物。首先,城镇化所具有的地理载体。无论何种名目、何种类型的城镇化,都必须依赖于一定的土地面积来实现城镇化生活,在城镇化过程中,“土地是财富之母”的规则表现得更为突出,因此,一定数量的土地就是城镇化硬绩效的必然内容。其次,城镇化还需要提供成为“城”的必需物理空间,包括公共部门办公、服务社会的空间,私营企业开展生产、销售、服务的空间,其他类组织开展工作、服务的空间,城镇居民居住、生活的空间,各类组织、群众进行公开活动所必需的公共空间,等等。再次,除了物理空间,人民群众需要生活和流动、物资需要流通、人民群众需要交流、不同的城镇之间需要沟通等,这就需要提供交通、水电、物流、通信、物联网、互联网等实实在在的“硬东西”。这些都属于城镇化的“硬绩效”范畴。总之,“硬绩效”要求在城镇化推进中,必须具备能够满足城镇居民生活必需的物质性条件,使得城镇居民有所居、有所持、有所教、有所养、能流动,使得企业能够正常开展生产、销售,使得其他各类组织能够正常开展工作。

对城镇化的硬绩效进行评估,可以采用数据挖掘式方法与选点深剖式“抽检”评价法。首先,我们可以通过已有的国家统计年鉴、地方统计年鉴挖掘不同地域中不同类型城镇、城市中的各类硬件建设现状,比如高速公路覆盖率、地铁延伸长度、地铁覆盖城镇人口面积、初等教育星级学校覆盖率等,也可以自己开发、建设一批城镇化“硬绩效”数据库,比如一级硬化道路面积、三甲医院分布情况、医院内部床位数量、托老所分布与数量等,然后在数据库的基础上来挖掘城镇化硬绩效的现状。利用数据库、数据挖掘方法来评价城镇化的硬绩效,往往注重的是从面上来把握城镇化硬绩效,强调某个口径上的总体性硬绩效。但现实中,我们往往还需要了解城镇化中某个细小方面的硬绩效,比如我们可能必须要廓清城镇化过程中某一条具体公路、具体医院、具体学校的绩效,在这种情况下,我们就必须采用实地评价的方式(Field Evaluation或者Evaluation On Spot),这类似于审计部门展开的“现场审计”,通过之前准备好的一套标准体系,然后逐一核实特定的“硬”物的真实绩效水平。这本质上与生产管理中的“抽检”是一个性质,它的理论基础是统计学、应用数学中的“小概率事件原理”——在一个拥有海量产品的工程、项目、产品序列等之中,如果随机抽检的部分对象质量不合格,我们就可以推断出该批次的工程、项目、产品整体不合格[9]。

(五)城镇化治理绩效

从城镇化的历史来看,人类选择远离农村、山林、田园而聚居城镇是为了以某种形式的共同治理来节省分散生活的成本,也就是说,城镇是以共同治理来节省人类生活、生产的交易成本的一种方式[10]。就此而言,在城镇化绩效评估中,治理绩效评估可能是最重要的一项内容。任何一种治理的目标都是实现善治,城镇化治理也概莫能外。城市化治理中的善治追求的是城镇居民公共利益最大化的管理过程,其本质特征是政府与城镇公民对公共事务的合作管理,是城镇中政府与市场、社会的一种共治关系。近年来,我国在城镇化治理过程中开始大量实践善治模式,在这种模式下,党委与政府出台政策进行引导,政府、城镇居民、企业、NGO协商确定治理目标,然后在党委与政府的引导下,政府、城镇居民、企业、NGO等主体共同参与城镇治理以实现城镇化治理过程中的善治。就此而言,党委、政府、居民个人、企业、NGO等主体都与城镇化的发展有着紧密的联系。在城镇化治理过程中,如果能够保证人民成为城镇化成果的直接享受者,能够保证企业在城镇化过程中获得应有的商机并从中获利,能够保证NGO在城镇化过程中拥有更多的话语权且能鼓励它们的发展,这些主体就能够协同共治、合作共赢,就能够逐步地实现城镇化中的善治目标。

对城镇化治理的绩效进行评估,需要采用软硬相结合的方式进行。从“硬”绩效方面考虑,虽然我国城镇化在各地大张旗鼓地展开,但很多城镇的硬件设施还非常堪忧,“硬绩效”所需的人均公园面积、人均公共图书馆藏书量、人均GDP、基础设施完备程度都是非常低的,远远达不到国际上中等发达国家城镇化的“硬绩效”水平。故此,在我国城镇化治理绩效评估中,还需要设置大量的“硬指标”来评估在政府引导下,政府、居民、企业、NGO组织协同提供“硬”产出的绩效。另外,治理本身瞄准的是城镇化发展中善治的实现,而善治的标志是公共利益的最大化、民众幸福的最大化。公共利益最大化、民众幸福最大化,涉及城镇治理制度优化、文化素质改进、诚信体系建立、依法行政确立、公众满意形成等软绩效,对这些软绩效的评价,必须采用心理学所开发的各种柔性因素、软因素、潜因素评价方法,比如问卷法、量表法、实验对比法等。

三、我国城镇化绩效评估中几类关键性指标

从科学流程来说,城镇化绩效评估是一个完整的过程,包括基础理论、指标体系设计、定量方法运用、IT实现、组织实施以及结果运用等多个环节,其中,绩效评估指标体系设计是最为重要的环节。没有科学的绩效指标,就不可能产生具有可靠性、有效性的绩效评估结果。尼古拉斯·亨利曾指出:“由于评估者的偏见,评估标准模糊不清……公共部门绩效评估的可靠性和权威性受到影响。”他所强调的标准问题,实际就是绩效评估指标问题。在一项绩效评估中,如果指标太多则容易引起操作不便、计算繁杂,以至于产生评估中的目标替代,使得本来为了掌握绩效现状而展开的评估工作变成为了计算一个特定结果而展开的评估;反之,如果绩效评价的指标太少,又不能包含一项评价所应该包含的主要内容[11]。为了解决这种窘境,评估学中开发了一种“关键绩效指标”(Key Performance Indicator,KPI)方法,即以特定少量的指标来测量某种活动绩效的方法。这种关键指标是一种操作性指标,也就是我国大陆学术界所称为的“三级指标”。我们在总结国内外城镇化绩效评估做法的基础上,概括出每一种城镇化绩效评估常用的关键指标,它们可以作为城镇化绩效评价工作的基础。

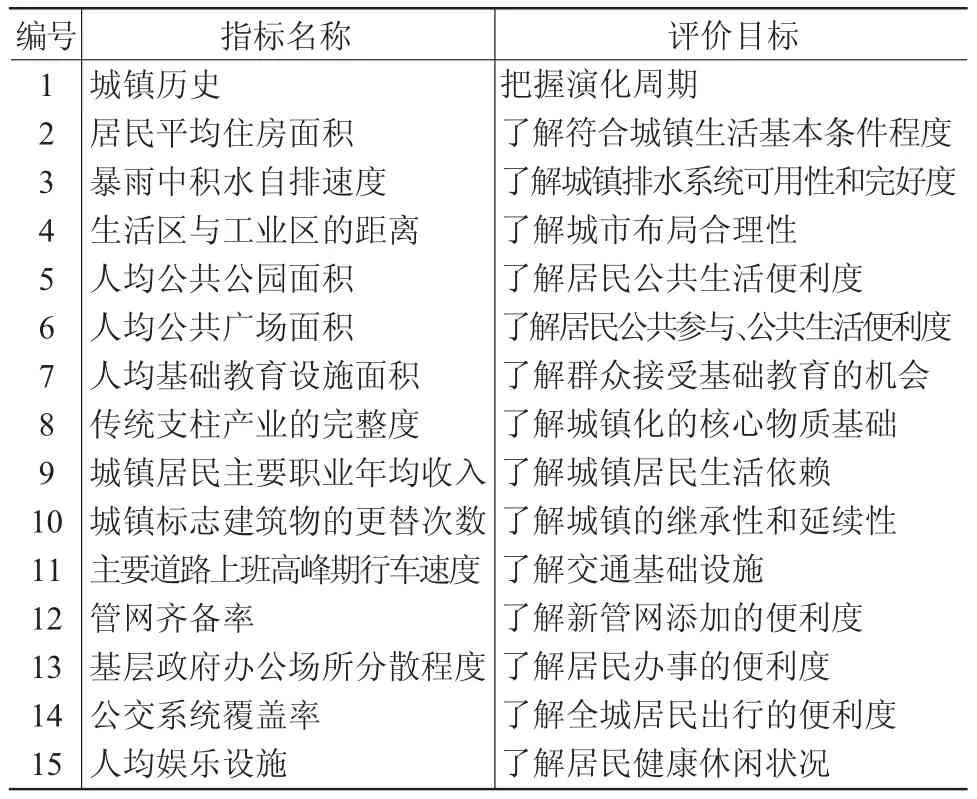

(一)自然演化的城镇化绩效评价常用关键指标

评价城镇化自然演化绩效往往是为了在已有“自发秩序”的基础上融入“人化秩序”,这种评价的目的是“盘活存量资产”,把已有的、历经上百年甚至几百年的特定城镇进一步发展壮大。这本质上有着“摸底”评价的性质,摸清楚当前城镇化的各种“家底”,然后在它的基础上,要么优化整合,要么进行补充性发展。在这种情况下,城镇化的自然演化绩效评价,其关键指标就必须符合把握“自发秩序”的要求。我们在总结国内外城镇化研究、区域科学、经济地理研究成果的基础上发现,表1中所列的指标体系,往往被用于评价自然演化的城镇化绩效。

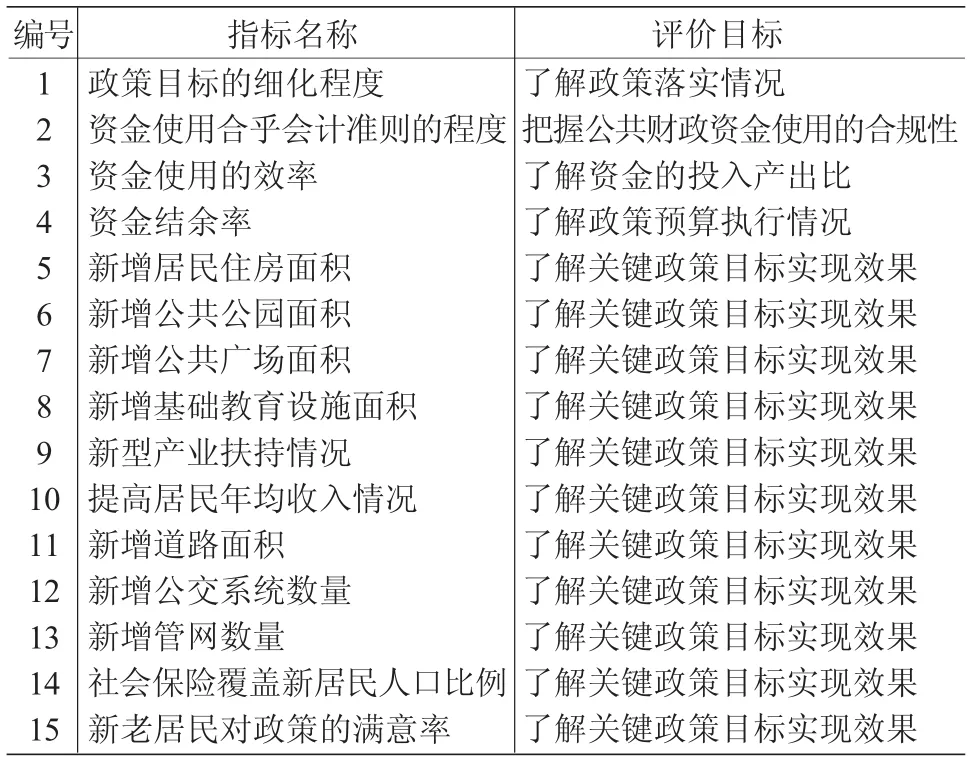

(二)城镇化政策绩效评价常用关键指标

城镇化政策是“人化秩序”的核心部分。一个城镇的形成、发展,除了肇源于自然历史过程,更大程度上还来源于特定城镇化政策的推动。从全球来看,纯粹由自然演化而来的城镇是极其稀少,甚至绝无仅有的。任何城镇都是在自然形成的基础上,经过“人化秩序”来塑造的。在“人化秩序”中,政府公共政策的推动又起着决定性作用。“城镇化政策绩效评价”就是对以公共财政资金作为城镇化资金来源,以在自然演化基础上发展城镇化为财政资金使用目标的政策进行的绩效评价,它的着眼点在于这种政策是否达到公共财政资金使用的目标,是否产生城镇化政策所预想的效果,同时在此过程中,必须保证公共财政资金的使用合规、合法,符合3E(Economy、Efficiency、Effectiveness)标准,同时兼顾第4E(Equity)。这本质上是对公共财政资金在促进城镇化发展中的绩效责任的评估,是一种受托责任式评价。就国内外的实践来看,评价城镇化政策绩效,表2中所列的是广为采用的关键绩效指标。

表1 评价城镇化自然演化绩效常用关键指标

表2 评价城镇化政策绩效常用关键指标

(三)城镇化的软绩效评价常用关键指标

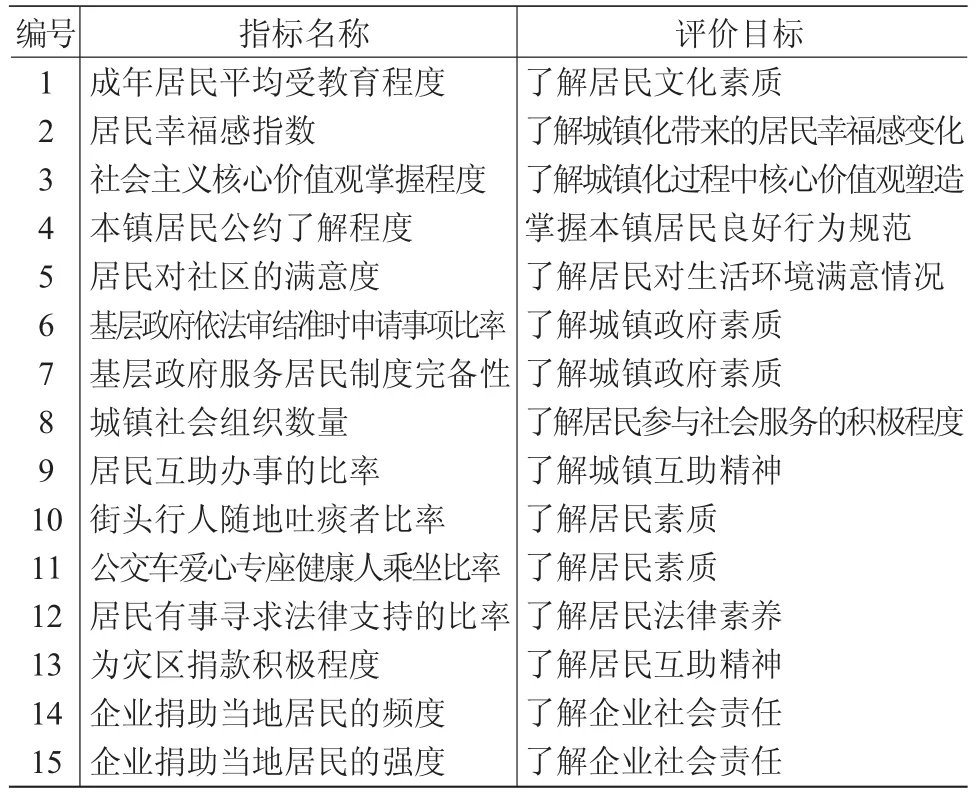

城镇化软绩效追求的是“人的城镇化”,也就是人文气息、市民幸福感、个人修养、文化氛围、制度环境、市民文化素质等的整体提升。在一定程度上说,真正的城镇化是市民作为个人和作为市民群体整体上具备城镇化所需要的素养,懂得文明生活、遵纪守法、尊重城镇生活习惯、诚实守信等。作为城镇的管理者,各级城镇政府、政府中的工作人员,既能够出台城镇化发展的良好制度、良好政策,又能够高效率地实施这些制度与政策,实现服务型政府、效能型政府、开放型政府的追求,塑造出现代化的城镇管理氛围,形成良好的公共服务、城镇管理效果。我们在国内外城镇化软绩效的评价经验基础上,总结、发展出一些常用的关键指标,如表3所示。

表3 评价城镇化的软绩效常用关键指标

(四)城镇化的硬绩效评价常用关键指标

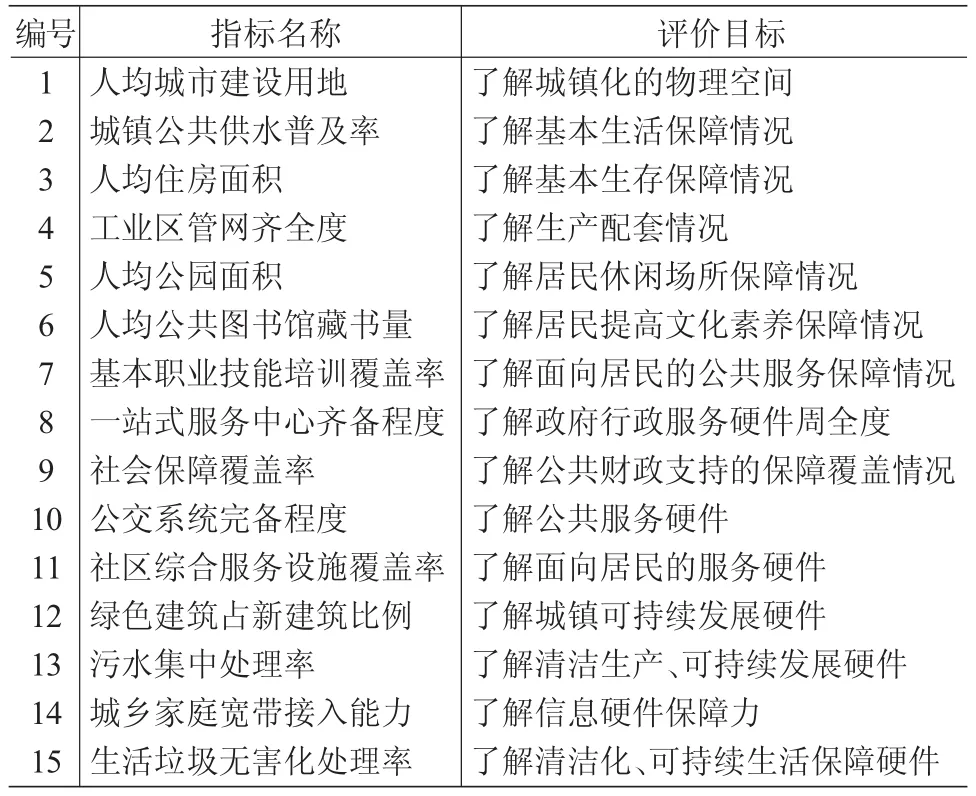

在城镇化中,虽然软绩效非常重要,但与计算机上运行软件一样,无论多么功能强大的软件,如果离开了硬件环境,那它就将会“皮之不存毛将焉附”。在城镇化中,“硬件”环境是城镇存在的物质性基础,它往往构成人们脑海中的“城镇”。一旦提及英国的城镇,人们自然会想起狄更斯笔下的那些大烟囱、一排排的厂房;一旦提及韩国的城镇,人们可能会联想到“新农村运动”中形成的一排排整齐的住宅,一片片兴旺的生产区;一旦提及中国的城镇,人们可能会联想到海宁皮革城、石狮鞋城、义乌零售城等。在一般人看来,所谓的城镇化,也就是开辟一定土地范围,建设政府办公场所、企业生产场所、学生学习场所、居民活动场所的过程[5]。这也从侧面说明城镇化发展中,硬件的决定性作用。没有城镇化的硬绩效,软绩效就是空中楼阁。从已经开展的评价经验来看,城镇化硬绩效的评估,需要处理好表4中所示的关键指标。

(五)城镇化治理绩效关键指标

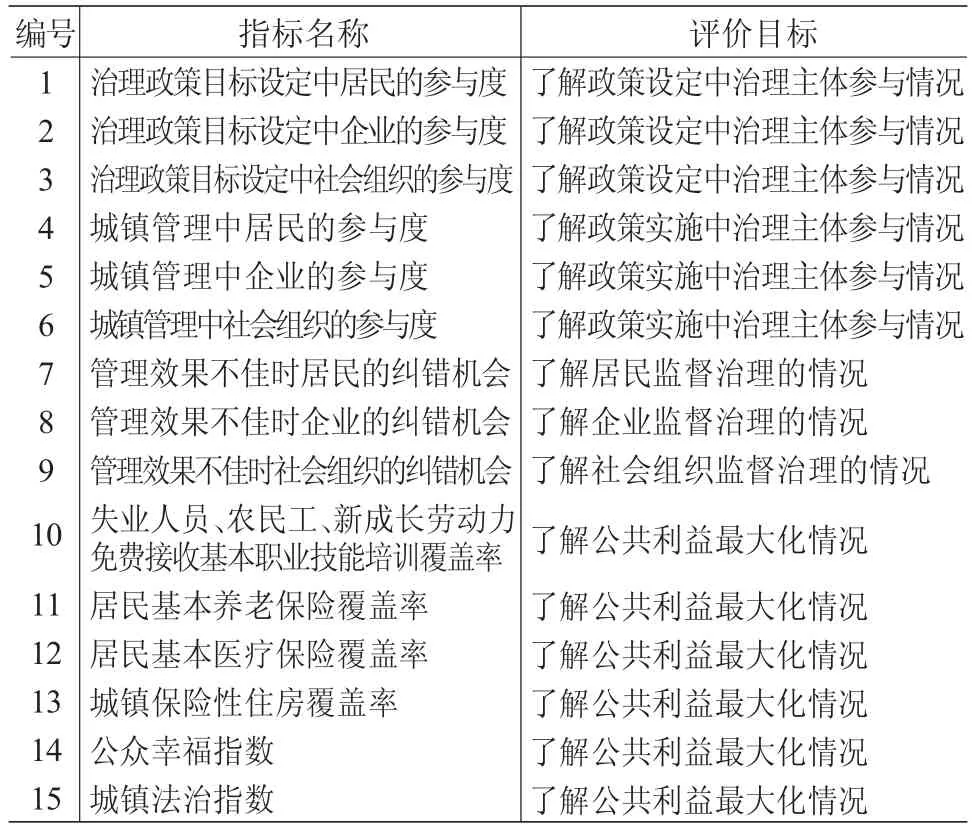

从人类社会发展历史来看,城镇扮演着人类自身谋求更好的群体生活的角色[12]。人类为了使得自身摆脱动物性的“丛林规则”,曾经试验过各种群居性生活,比如原始共产主义、家族制、种姓制度等。但这些集体性的生活要么因为物质产品过于匮乏而走向消亡;要么因为摆脱不了血缘的羁绊无法“除魅”,使得生活难以走出“家长制”下超大型家庭的羁绊。后来,随着生产力的提升,来自五湖四海的人集中在马路、渡口、桥梁两侧进行物物交换、钱物贸易。为了使得交换与贸易更为便捷,人们又开始在附近修筑房屋、建设作坊和车间,使得这些地方逐渐成为城镇。在城镇中,各种并无血缘关系的居民为了使得生活有序而幸福,采取各种相互合作、相互依赖的治理方式,这就萌生了当前所说的“城镇化治理”。从我国来说,“城镇化治理”强调的是在党委和政府的引导下,居民、企业、社会组织等共同参与到城镇的事务管理中来,为了使得“城镇更美好”、各群体民众生活更幸福、城市环境更美丽而协作行动。评估城镇治理绩效需要把握城镇治理目标设定中居民、企业、社会组织的参与程度,需要测量各参与主体在治理中的效果等。综合来看,表5中的这些指标在评价城市治理绩效中属于关键性的。

表4 评价城镇化的硬绩效常用关键指标

表5 评价城镇化治理绩效常用关键指标

四、结语

城镇化绩效评估在我国还属于一个不受重视的领域,尽管与之相关的政府绩效评价在国内已经开展得如火如荼,但城镇化绩效评估还未进入实质性的理论探索与实践评估阶段[13]。为了解决这种问题,苏州大学牵头的江苏省新型城镇化与社会治理创新协同中心、教育部人文社科重点研究基地“中国特色城镇化研究中心”专门组织了课题组进行研究,本文是我们课题组的第一阶段研究成果。总体来说,本文主要是一个城镇化绩效评估的基础性研究,其贡献在于解构了“城镇化绩效评估”的内涵,摆脱了实践中误将“城镇化绩效评估”作为一个整体笼统展开。我们将“城镇化绩效”分为城镇化演化绩效、城镇化政策绩效、城镇化的软绩效、城镇化的硬绩效、城镇化治理绩效等5个方面,进而提出了每个方面评估的关键绩效指标(KPI)。实际上,在评估操作中,这5个方面既可以单独成为一项评估工作,也可以将这5个方面合成一个综合性的“城镇化绩效评估”模式。在这种综合模式下,这5个方面可以作为绩效评价的“维度”(一级指标),这些关键指标就直接成为三级指标。就此而言,本文的工作,为未来实践操作提供了具体指标,只要根据评价需要选用合适的指标即可。

[1]郭书田.毛泽东与中国农业——专家学者纪念毛泽东诞辰100周年文集[M].北京:新华出版社,1995:192.

[2]方建国,陈廉洁.中国新型城镇化应“新”在哪里?[J].江淮论坛,2015,(1):84-92.

[3]THOMAS W L.Man’s Role in Changing the Face of the Earth[M].Chicago,IL:Universityof ChicagoPress,1956:78.

[4]MCKELVEY B.American Urbanization:A comparative History[M].Glenview,IL:Scott Foresman,1973:156.

[5]CHAN K W.Cities with Invisible Walls:Reinterpreting Urbanization in Post-1949 China[M].New York:Oxford University Press,1994:232.

[6]顾朝林.中国城镇体系:历史·现状·展望[M].北京:商务印书馆,1992:201.

[7]尚虎平.基于数据挖掘的我国地方政府绩效评估指标设计[J].软科学,2011,(12):91-97.

[8]尚虎平.政府绩效评估中“结果导向”的操作性偏误与矫治[J].政治学研究,2015,(3):91-100.

[9]MONTGOMERY D C.Introduction to Statistical Quality Control[M].Hoboken,NJ:John Wiley&Sons,2007:107.

[10]MCCARTHY L M,KNOX P L.Urbanization:An Introduction to Urban Geography[M].Upper Saddle River,NJ: Pearson Prentice Hall,2005:96.

[11]JASCH C.Environmental Performance Evaluation and Indicators[J].Journal of Cleaner Production,2000,8(1):79-88.

[12]金太军,姚虎.国家认同:全球化视野下的结构性分析[J].中国社会科学,2014,(6):4-23.

[13]尚虎平,陈星宇.人民满意、人民幸福与公共服务绩效的和谐图景——一个“宜居重庆”的脚本分析[J].行政论坛,2012,(1):48-56.

(责任编辑:温美荣)

F291.1;F243.5

A

1005-460X(2016)03-0075-06

2016-03-06

国家社会科学基金项目“我国县级政府潜绩评估研究”(14BGL115);教育部人文社会科学规划项目“我国西部生态脆弱性评估与政府应对研究”(13YJAZH076);博士后特别资助项目“我国省级、省会城市政府服务绩效实地体验评估研究”(2014T70107)

尚虎平(1974—),男,甘肃平凉人,教授,博士研究生导师;教授,从事政府绩效管理研究;高玲玲(1993—),女,安徽芜湖人,硕士研究生,从事政府绩效管理研究。