大气污染多元协同治理的比较研究:典型国家的跨案例分析

2016-08-07杨立华

◎杨立华

◎张 柳

(北京航空航天大学公共管理学院,北京100191)

大气污染多元协同治理的比较研究:典型国家的跨案例分析

◎杨立华

◎张 柳

(北京航空航天大学公共管理学院,北京100191)

如何协调多元行动者、构建高效的大气污染协同治理模式,是我国当前面临的难题。研究采用文献荟萃和跨案例聚类分析的方法,梳理11个国家的14个典型案例,探讨不同行动者在大气污染协同治理的主要角色和协同治理的结构特点。研究发现:(1)在大气污染协同治理中,政府是积极主动的资源提供者与制度建设者,公众是广泛、主动的维权者与监督者,企业是相对被动的资源提供者与执行者,专家学者是积极主动的信息提供者、志愿者与促进者,非营利组织是灵活的信息提供者、志愿者与监督者;(2)有效多元的行动者参与、较大的协同规模、开放的协同网络、密切的协同关系、合作的关系性质共同促成成功的协同治理结果,而协同联结模式与治理结果无显著关系。最后,对如何优化和改进我国大气污染协同治理提出政策建议。

大气污染;多元行动者;协同治理

一、导言

近年来,我国的环境问题日益突出,大气污染成为我国当前需要应对的首要问题。2012年亚洲开发银行发布的《中华人民共和国国家环境评估》提到,我国有7个城市在“世界污染最严重的城市前10”之列[1]。2015年12月初,华北地区中南部与黄淮地区被雾霾笼罩,上海地区出现能见度不足100米的恶劣天气[2];12月8日,北京首次在全市启动空气重污染红色预警,城市的发展及人民的身体健康遭遇极大威胁[3]。尽管我国近几年加强人力物力统筹,通过末端治理、加强顶层设计等方式治理大气污染,但结果并不尽如人意。

许多发达国家和地区也曾爆发过大规模的空气污染事件,并尝试采用各种手段解决污染问题。英国伦敦烟雾事件、德国鲁尔区事件、美国洛杉矶烟雾事件和多诺拉烟雾事件、墨西哥波萨里卡事件、日本四日市哮喘病事件等,均产生极为恶劣的影响。在治理过程中,各国采取不同的措施:英国尤其重视政府、企业、民众等行动者在污染治理过程中的协作[4]以及信息公开在改善大气质量中的作用[5];德国通过制定严格的环境质量标准与技术创新治理污染[4];美国通过环境立法手段、行政手段与经济手段结合使用、大力发展科技治污、区域联动治理等方式治理污染[6];墨西哥从源头治污,减少汽车尾气排放[7];日本通过环境立法、环境信息披露及公民参与治理大气污染[8]。

我国近几年投入巨额资金治理大气污染却收效甚微,借鉴他国治理经验,通过多元行动者协同治理大气污染成为治污的重要突破口。罗伯特·罗茨在总结六种不同的治理时就提到,在社会这个大系统中,各种不同的行动者需要相互合作,形成良好的互动从而促进发展[9]。格里·斯托克提出,社会中不同主体间的界限愈加模糊,增添治理的复杂性,故而需要中央、地方、民众等多元化主体的协同[10]。俞可平在其善治理论中也不止一次地指出,国家、地方、民众等多元主体协同治理是当下社会的现实所需[11]。学术界对协同治理的倡导已久,然而如何将协同理论更好地应用到解决社会问题中,仍需进一步深入思考。

本研究以国外典型国家的大气污染治理过程为研究对象,主要回答以下两个问题:一是不同行动者在大气污染协同治理中主要担任的角色如何;二是高效的大气污染协同治理具有怎样的结构特点。对于国外成功经验的学习和借鉴可以加快北京等大城市大气污染治理的速度,提高效率,帮助人民尽快逃离大气污染的“围城”。同时,还可进一步将成功经验推广全国,改善当前我国的大气污染问题。

二、概念界定与理论框架

(一)概念界定

“大气污染治理”是个极为复杂的概念,同时涵盖自然科学和社会科学两个不同的领域。自然科学领域的大气污染治理主要强调技术发展与创新,包括降低污染排放、废气处理等多个技术环节[12]。在社会科学领域,根据全球治理委员会1995年对治理做出的界定[13],可对大气污染做出如下定义:各种公共的或私人的个人和机构通过各种方式管理大气污染问题。这一定义不仅突出大气污染治理的公共属性,更揭示出大气污染治理的多元性,即多元主体通过多种方式治理多项问题。

由于大气污染治理主体、目标的复杂性,“协同学”相关理论成为打破当前大气污染治理困局的利器[14]。20世纪末,社会现实愈加复杂,在复杂的社会问题的敦促下,各国开始谋求通过“第三条道路”等方式有效解决社会问题,“协同”被提到公共管理领域的议程之上。由此,多种“协同”理论相继产生:从政府这一单一治理主体出发,有强调政府内部各部门之间的“跨部门协同”理论[15]、强调政府整体化治理的“协同政府”理论[16]以及强调不同地区政府协同的“跨域治理”理论[17];从不同行动者出发,既有强调公私主体间协同的“公私伙伴关系”理论[18],也有强调多种治理主体协同关系的“网络治理”理论等[19]。

(二)理论框架

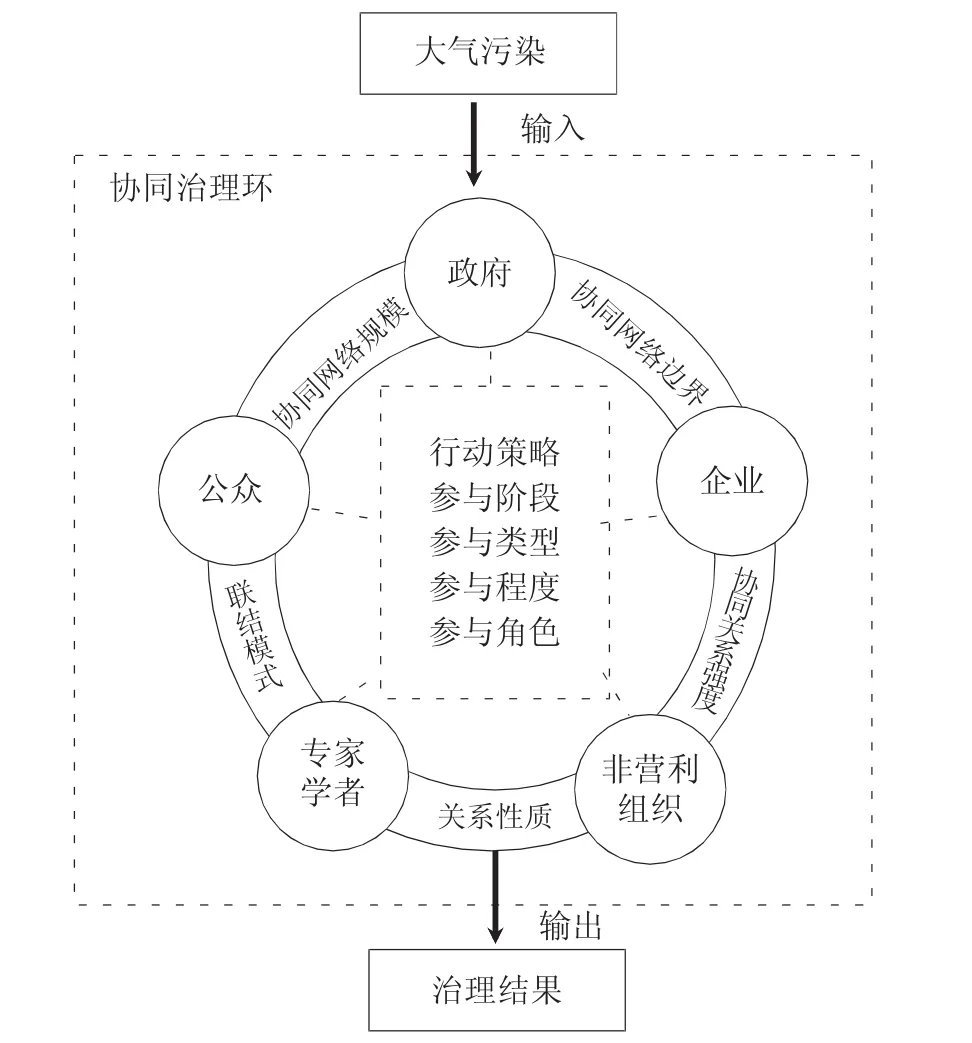

协同治理是发生在一个黑匣子中的复杂过程[20],在美国学者爱默生提出的综合性分析框架的基础上[21],本研究提出大气污染多元协同治理的分析框架。将大气污染问题放在一个系统中加以讨论,输入“大气污染问题”,经过治理过程,输出“治理结果”。

“协同治理环”即协同治理的过程,一直是学界讨论的焦点。有学者从协同的发展阶段着手研究,如格雷将协同过程分为议题设定、方法选择和执行等三个阶段[22];还有学者从协同的影响因素、协同动力和阻力等方面探究协同过程[23]。格雷曾对协同做出如下定义:不同的利益相关者能通过协同建设性地发现彼此的差异,并找到超出其群体能力范围的有效解决办法[24]。因此,行动者是“协同治理环”中必不可少的构成要素。本研究采用“新五民论”的设想,将治理行动者设定为政府、公众、企业、专家学者和非营利组织等五类[25]。不同行动者,参与协同的行动策略有所不同。在对非政府参与环境治理已有研究的基础上,从参与阶段、参与类型、参与程度、参与角色分析行动者的行动策略[26]。在“协同治理环”中,不仅包括五类行动者,还包括行动者在互惠关系和信任关系基础上建立起来的协同治理网络。行动者首先辨别大气污染问题,依据自身资源做出协同行为选择,进而达到自己的目标。无论行动者的目标是相同的还是差异化的,都需要形成彼此间的互惠关系[27]。通过“协同”可以达成单个行动者所不能达成的目标,其实质便是互惠。协同网络是在互惠基础上搭建起来的。参考范沃顿[28]对政策网络结构的研究,可从行动者、协同网络规模、协同网络边界、协同关系强度、关系性质、联结模式[29]等方面对协同网络进行分析。综上所述,得出图1所示理论框架。

图1 大气污染协同治理理论框架

三、数据与研究方法

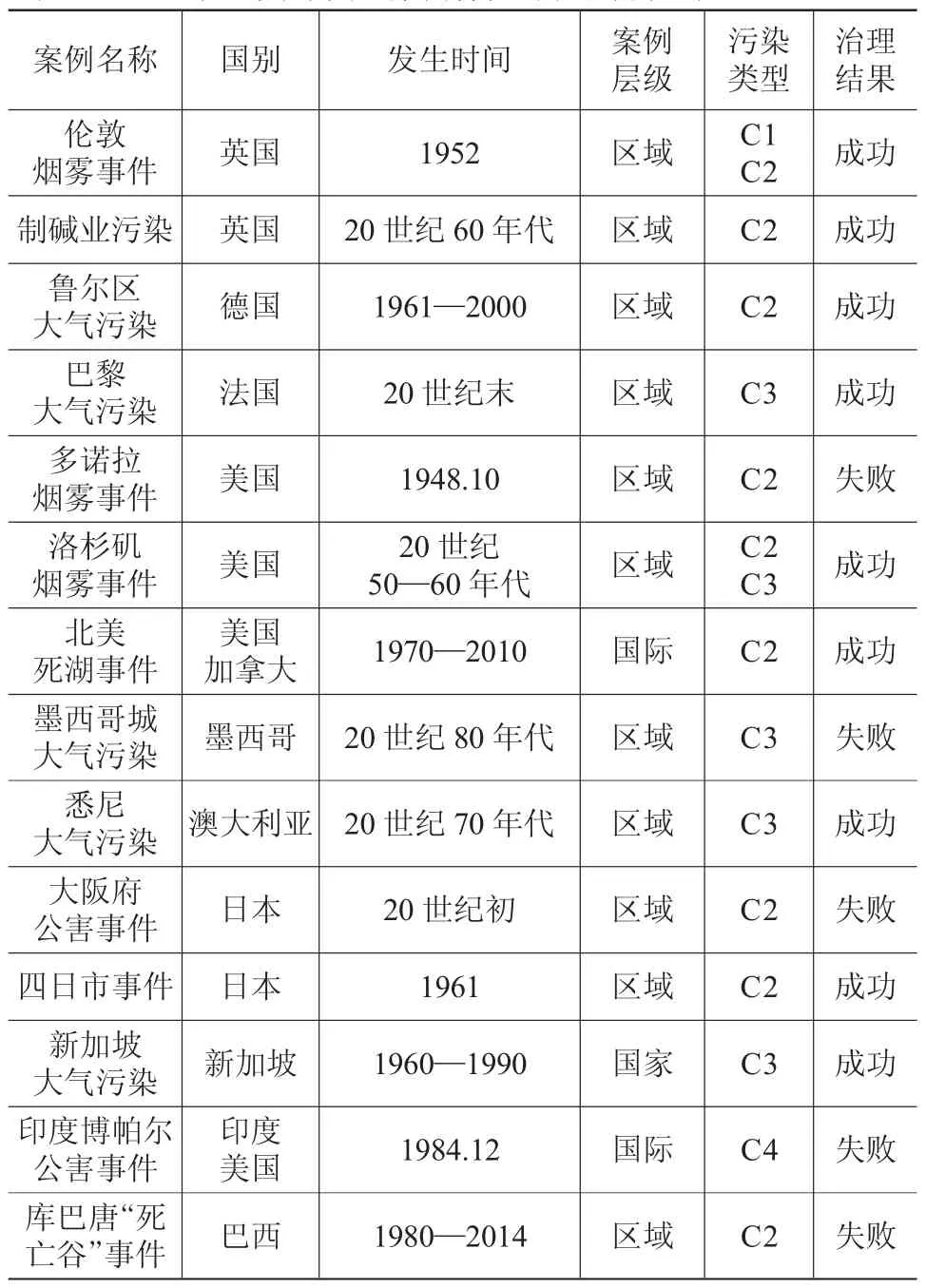

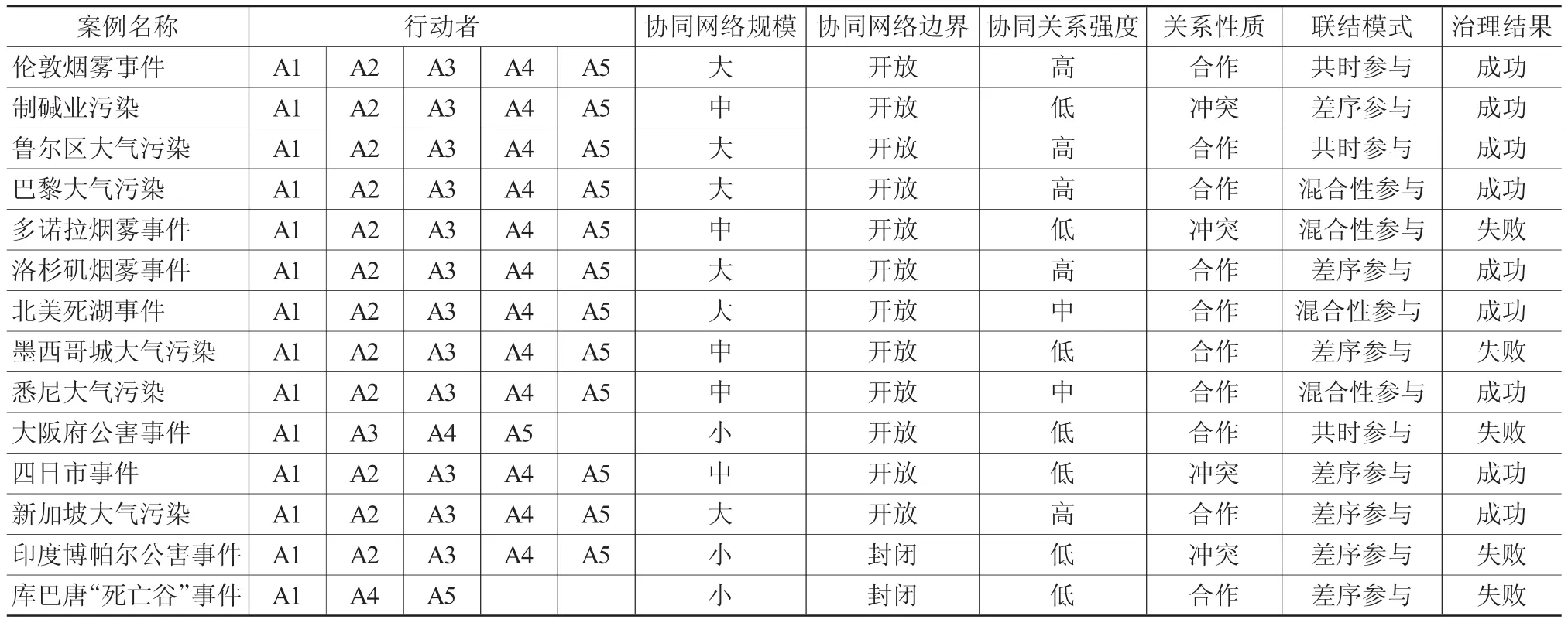

参照斯蒂芬·范埃弗拉在《政治学研究方法指南》中对案例选取标准的论述[30],研究选取英、德、美、日等11个国家共14次典型的大气污染事件作为案例研究对象,见表1。研究数据主要来源于内容分析和案例分析。为最大限度地保证案例内容的广泛性和真实性,本研究通过多种渠道搜集案例资料,并从多角度对同一案例进行验证,以取得具有普遍认同的数据资料。其中,案例证据来源主要包括文字资料和影像资料,文字资料又主要涵盖期刊文章和会议文章等文献资料、网络资料(包括网络新闻和网络文章等)、政府报告等。由于各案例发生时间与发生国家不尽相同,其资料的获取难度存在差异,获取资料的丰富程度也不尽相同,研究者在研究过程中只能尽量通过更多的手段搜寻每一个案例的资料。

在多中心、协同治理、政策分析等理论的基础上,结合现有的大气污染治理的相关研究与本研究的理论框架,从大气污染治理主体维度和协同治理网络维度对选取的案例进行编码。在主体维度,编码要素主要包括七个方面:行动者、案例名称、主要参与阶段、参与类型、参与程度、参与角色、治理结果。行动者包括政府、公众、企业、专家学者和非营利组织,分别用A1、A2、A3、A4、A5表示;主要参与阶段划分为征兆期、爆发期、延续期、痊愈期等四个阶段;参与类型包括主动、被动两种;参与程度分为高、中、低等三个级别;在非营利组织参与环境危机治理的角色划分的基础上[26],将参与角色划分为10种,分别为资源提供者(为治理活动提供金钱、设备等物质资源)、制度建设者(推动污染治理的法律、法规等正式制度及社会道德标准等非正式制度的建设)、信息提供者(为污染治理提供专业知识、信息)、协调者(协调各方行动者的利益)、执行者(切实参与治理活动的实施)、维权者(维护自身权益)、志愿者(志愿参与治理活动)、监督者(监督其他行动者的治理行为)、持续推动者(坚持不懈地推进治理活动)、促进者(对治理活动的开展发挥促进作用);治理结果共有两种,分别记为成功、失败。在协同治理网络维度,编码要素主要包括七个方面:行动者、协同网络规模、协同网络边界、协同关系强度、关系性质、联结模式、治理结果。协同网络规模分为大、中、小等三个级别;协同网络边界记为开放、封闭两种;协同关系强度分为高、中、低等三个级别;关系性质划分为两类,分别记为合作和冲突;联结模式共分为三类,即共时参与(各类行动者同时参与治理活动)、差序参与(各类行动者先后参与治理活动)和混合型参与(行动者先后参与治理且同一行动者内部选择策略不同)[31]。

表1 大气污染典型案例特征:编码与测量表

四、结果

(一)大气污染多元协同治理主体的角色

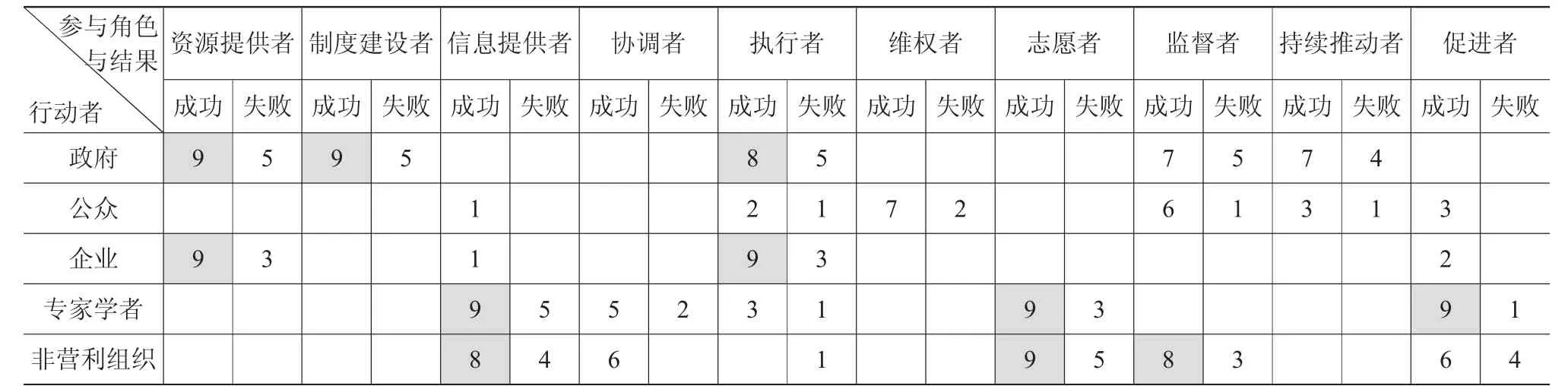

分析发现,政府、公众、企业、专家学者和非营利组织在大气污染过程中均担任多种角色,但主要担任的角色有所不同,且其担任主要角色时的参与阶段、类型和程度亦存在差异,见表2。

表2 行动者参与角色与治理结果

1.政府

政府参与大气污染治理的主动性强,参与程度较为深入,主要担任“资源提供者”和“制度建设者”。在案例中,政府选择在“爆发期、延续期、痊愈期”作为“资源提供者”与“制度建设者”主动参与治理的最多,共6个,且其参与程度均为高。在6个案例中,仅印度博帕尔公害事件的治理结果为失败,其余均为成功。

2.公众

公众参与大气污染治理积极性和参与程度较高,且主要担任“维权者”和“监督者”的角色。在公众担任“维权者”和“监督者”的7个案例中,选择在“爆发期、延续期”主动参与治理的最多,共4个,公众的参与程度较高(1个为高,3个为中),且均为成功案例。

3.企业

企业在其参与的13个案例中,都担任“资源提供者”和“执行者”的角色。其中,有10个案例是在“爆发期、延续期”参与治理(9个被动参与治理,1个主动参与治理),且参与的程度相对较低。在所有的案例中,9个是主要由于工业污染所导致的,而企业作为工业污染的源头,在其中的责任不可小觑。

4.专家学者

在14个案例中,有12个是专家学者通过担任“信息提供者”“志愿者”“促进者”等角色,在大气污染治理中发挥作用。其中,有10个都是在“爆发期、延续期”主动参与,且参与程度高(9个参与程度为高,1个为中),除了大阪府公害事件和印度博帕尔事件,其余8个均为成功。

5.非营利组织

在14个案例中,有9个是非营利组织通过担任“信息提供者”“志愿者”“监督者”的身份辅助其他行动者进行治理活动。其中,在“爆发期、延续期”主动参与治理且参与程度高的案例有7个,除了墨西哥城大气污染和大阪府公害事件2个案例失败,其余5个案例均为成功案例。

(二)大气污染多元协同治理网络结构的实证分析

根据多元协同治理网络结构维度的要素对案例进行编码,分析得出不同事件的结构要素编码及变量测量表,见表3。在所有14个国外典型国家大气污染治理的案例中,政府、公众、企业、专家学者及非营利组织均参与治理的案例有12个,只有政府、企业、专家学者及非营利组织等四者参与的案例有1个,而政府、专家学者及非营利组织等三类行动者参与治理的案例也同样只有1个。从协同治理的网络规模及治理结果看,网络规模越大,治理的成功率相对越高;从协同治理的网络边界及治理结果看,当网络边界为开放状态时,治理的成功率高;从协同关系强度及治理结果看,协同关系越强,治理的成功率越高;虽然冲突的关系性质并不必然导致失败的治理结果,但是合作的关系性质更容易导致成功的治理结果;而网络的联结模式与治理结果之间却并不存在显著的连接关系。

表3 大气污染协同治理结构:要素编码与变量测量表

五、讨论与政策建议

(一)讨论

1.大气污染多元协同治理行动者的主要参与角色

(1)政府——积极的资源提供者与制度建设者。作为人民主权者的代理人,政府积极投入大气污染,并为其他行动者参与治理提供资源支持与制度保障。卢梭在《社会契约论》中对国家中政府存在的理由进行了论述:“公共力量需要有专门的代理人将它聚集起来,并且按照普遍意志的指示运用它;它负责国家和主权者之间的联络……政府只是主权者的执行人。”[32]国家的主权者是人民,大气污染问题危及人民的生命与健康,治理污染问题是主权者的普遍意志的指示、民心所向,故而政府可调动丰富的公共资源治理污染。而政府的契约属性则决定其可以作为制度建设者提供被其他行动者承认且遵守的法律、制度与规范。

(2)公众——广泛、主动的维权者与监督者。大气污染是直接关系公众生活的、可以直观看到的或直接感受到的污染,尤其是在爆发期,对公众的日常生活及身体健康产生极为不利影响,故而公众对其的反应较为强烈,参与治理的积极性较高。由于公众本身持有的资源等因素的影响,公众在多数情况下是以“维权者”“监督者”的角色参与大气污染治理。公众自身持有的资源可能远比不上政府、企业,为了维护自身权利,在大气污染的实际治理中往往通过游行、示威等方式向政府、企业等其他行动者施压,并监督其他行动者的行为,为治理的顺利开展提供助力。

尽管个体公众持有的资源较少,但是整个群体的力量却不容忽视。调动公众力量治理大气污染,既是各国必经的流程,也是必要的手段。在政府倡导下,日本民众自发购买小排量汽车以减少对大气的负荷;新加坡通过在学校、社会公共场所进行环保宣传调动群众积极性,都证明了这一点。

(3)企业——相对被动的资源提供者与执行者。工业革命以来,企业在工业浪潮的席卷下通过大机械生产创造收益。从“经济人”理论出发,企业作为理性的“经济人”,其行为选择一定是通过计算自身成本收益所最终确定的。企业很难为了因重视环保而得到的不可确定的预期利益投入大量成本,从而大幅度降低自己当下的收益。由此,其治理行为都是在政府、公众等行动者的影响下被动做出的。例如,1974年英国通过实施《控制公害法》限制工业企业排放废气中硫化物的含量;德国在鲁尔区污染治理中关停不符合规定的企业;法国向污染企业征收产业污染税、航空污染税等等[4]。

现今,环境企业的出现也许正在引发一场重大变革。环境企业是在环境污染愈加严重的情况下应运而生的一类以提供保护环境的产品、技术及服务为主要产品的企业。在巴黎治理污染的延续期和痊愈期,法国的环境企业主动、自发地参与治理过程,积极从事治理活动[4]。大力倡导环境企业建设,有利于转变企业的被动局势,使其在治理中发挥更大的作用。

(4)专家学者——积极主动的信息提供者、志愿者与促进者。专家学者作为信息提供者与志愿者,可以通过自身掌握的知识与技能,帮助政府以及企业更好更快地解决污染问题。更重要的是,专家学者通过参与行动者博弈进程,促进各方协同。专家学者参与型治理逐渐成为一种可以有效弥补环境治理集体行动困境的替代性途径。专家学者在博弈中通过担任信息提供者、政府代理人、具有企业家精神的学者型领导者和纯粹博弈者等四种角色帮助更好地解决集体行动困境[33],其作用不可小觑。

(5)非营利组织——灵活的信息提供者、志愿者与监督者。在大气污染治理过程中,非营利组织在资金实力方面往往不如政府、企业等行动者,但由于非营利组织中聚集着许多对于污染问题十分关注且希望切实改变污染现状的人,如具有专业知识的学者、具有影响力的社会名人或是众多劳苦大众等,其参与治理的方式往往更加灵活、多样。受掌握资源数量的限制,组成人员多样、管理机制灵活的非营利组织很难直接参与到影响范围广泛的大气污染的治理中,往往通过提供政策建议、开展环保培训、宣传环保理念等方式发挥作用。

20世纪80年代以来,学术界掀起对非营利组织的研究热潮。尽管各国对于非营利组织的定义有所不同,但均基本满足萨拉蒙对其特性所做的定义,即自治性、民间性、志愿性、公益性、正规性和非营利性[34],也正是因为这些特性,在大气污染治理过程中,非营利组织得以发挥更大的作用。

2.大气污染多元协同治理网络结构影响污染治理结果

在对大气污染多元协同治理的参与主体进行分析后,本研究进一步对协同治理结构的编码结果进行分析,发现大气污染协同治理的网络结构与治理结果密切相关。

(1)多元行动者参与是治理成功的基础。多元协同治理模式具有多种类型,其共同特征是多种行动者参与治理,形成较为密切的协同关系。范如国将社会协同治理的协同方式划分为制度设计影响下的人为协调机制和具有自发性的自组织演化机制[35]。在人为协调机制中,不仅包括政府通过制度设计等方式调动多元行动者参与治理,还包括公众、企业、专家学者与非营利组织作为主要协调者调整各方关系,如在论述环境管理范式变迁过程中提到的各种专门化的治理模式:学者型治理模式、企业治理模式、非政府组织治理模式等[36]。自组织演化的协调机制主要强调多元主体在外部环境与个体利益的综合考量下积极主动地参与治理,形成密切的协同关系且取得较佳的治理效果。无论是哪种社会协同的调节机制,都是建立在多种行动者协同参与基础上的。多元行动者参与是治理成功的必要条件,在大阪府公害事件和库巴唐“死亡谷”事件中,参与行动者种类少,最终失败恰恰印证这一观点。

(2)网络边界开放是多元行动者参与的必要前提。各国的治理实践证明,治理网络的边界开放程度越高,取得的治理效果往往越好。由于大气污染问题的复杂性,单一行动者或是传统的行动者已经不能满足解决现实问题的需要,需要多种行动者共同参与,而一个开放的网络边界是多种行动者共同参与的必要前提与重要保障。

在研究选取的案例中,只有印度博帕尔公害事件和库巴唐“死亡谷”事件两个案例的治理网络是封闭的,然而二者产生这种情况的原因却有所不同。前者是所有案例中唯一的事故性污染,后期治理主要围绕受害者与事故企业的冲突以及政府作为第三方进行调解展开,其他主体难以参与;且造成事故的企业并非印度本土企业,而是一家美国跨国企业,问题的国际化进一步提升其他主体进入的难度。而后者的污染严重性已经强烈到难以治理的毁灭性程度,使得除了当地公众和政府之外的其他治理主体对于问题持消极态度,参与的积极性低,污染问题本身的严重程度直接为其治理网络竖起极高的“壁垒”,使得治理网络局限在遭到损害的直接相关者中。

由此可见,污染事件本身的性质对于其治理网络的边界开放与否具有影响,而从参与治理的行动者出发,多种行动者共同参与治理的方式基本已经得到普遍的认同,塑造一个边界开放的治理网络并不困难,如何才能更加有效地提高网络的开放程度还需要进一步的研究与思考。

(3)协同网络规模越大,治理效果越好。当然,此处的规模“大小”是一种相对意义的定义。尽管新加坡污染治理的范围和参与治理的人数不能与大国相比,但是参与治理的行动者相对于国家总体规模占比大,也就进入“大规模”协同的行列。协同的规模越大,整合的社会资源就越多,治理的领域、范围可能也会相应扩大,有助于更好地治理、解决更广泛的问题。尽管当协同网络规模逐步扩大时,极易产生“搭便车”的情况,但是该种情形会促进行动者调整合作策略,进入一个新的多方博弈过程,最终形成更优的协同网络,取得更佳的治理效果。

(4)治理网络协同关系越强,治理效果越好。吴坚忠等人将协同选择中可能出现的随机错误称为“噪音”,“噪音”出现对合作产生较大冲击,易导致协同关系破裂[37]。为应对“噪音”,应通过增进互惠、调整行动策略等方式,密切协同关系。多元行动者协同关系愈强,彼此间的信任程度则愈高,在此种情况下,行动者互相配合,分享信息、资源,为彼此的治理活动提供便利,弥补不足,容易取得好的治理效果。

(5)越是合作的关系性质,治理效果越好。行动者间越是呈现合作的关系性质,其治理的效果就越好,只有在极少数情况下以冲突为“主旋律”的治理网络,才会取得相对较好的治理效果。人与动物的一个重要区别是人与人之间可以通过理性的行动达成某种形式的合作,从而产生“合作剩余”[38]。在大气污染治理中,行动者从合作中收获利益,同时可以通过合作的平台更好地发挥自身作用创造价值。以冲突为主要表现形式的治理网络是存在的,但是其治理效果具有不确定性。在日本的“四日市”事件中,日本民众为了维护自身利益提出一系列反妨害民事诉讼,这其中的被告主体既包括污染企业,也包括为污染企业提供便利的政府或者是不作为的政府,从行动者间的整体网络关系而言,是以冲突为主要表征的。事件最终结果是成功的,这与受到损害的日本民众达成内部合作、齐心协力维护自身权利是分不开的。

(二)政策建议

1.动员各方行动者,优化多元协同治理结构

参与治理的各方行动者的优势不同,在治理中担任不同的角色,受限于掌握的资源数量,可能导致其不能更好地发挥自身优势参与治理。各方优势互补,通过政府为非营利组织提供资金支持、企业与学者合作等诸多途径,可以达到“1+1>2”的绝佳效果。

2.搭建透明信息交换平台,创造开放协同治理环境

多主体之间的优势互补,需要透明、公正的信息交换平台为其提供保障。信息是否公开、沟通是否顺畅将直接影响行动者参与的意愿。信息不流通、不透明将会在协同治理过程中筑起一堵“高墙”,形成一个封闭的环境,使得掌握信息不充分的行动者难以进入协同网络。

3.加强互惠、互信,扩大协同治理规模

互惠目标是协同的重要推力,信任是协同的前提与关键。行动者的利益诉求不同,行为选择亦不同。这就需要提升宣传力度,塑造共建绿色环境的目标,增进行动者间的信任,促进更多行动者选择协同的行动策略,进而扩大协同治理的规模,促进协同发展。

4.构建公平利益协调机制,密切行动者协同关系

加强行动者的协同关系需要构建一个公平的利益协同机制。一个协调畅通的治理模式要求五类行动者站在平等的地位上互通有无、友善沟通,广泛听取各方意见,妥善协调各方利益,从而形成真正的自主参与、自发协作、优势互补的协同治理结构。

5.构建友好合作关系,推动协同治理发展

互惠、互信的合作关系,可以有效地避免或减缓冲突,推动协同治理的稳健发展。鼓励和倡导合作,创造合作条件与基础,丰富合作形式,引导多方行动者通过合作解决问题,可以更好地推动协同发展。

六、结论

诸多国外典型国家大气污染的案例及其治理过程表明,在大气污染治理过程中,多元行动者通过构建协同网络共同治理,有助于加速治理进程,取得更好的治理效果。在多元协同治理网络中,行动者的行为选择不同,参与的积极性、参与程度与主要担任的角色也有所不同。同时,越是具有有效的多元参与、较大的协同规模、开放的网络边界、密切的协同关系、合作的关系性质等的多元协同网络治理结构,越是能够促成成功的协同治理结果。

他山之石,可以攻玉。尽管研究仍存在诸多不足,但仍对我国当前的大气污染治理有重要的启发和借鉴意义。希望我国能够在借鉴他国经验的基础上,能够更加有效地调动各种多元行动者积极参与到大气污染的协同治理中,并最终成功解决当前困惑已久的大气污染问题。当然,由于本研究仅仅对不同行动者的主要行为选择和协同网络的总体特征进行探讨,获得一些初步研究成果,今后的研究仍需要对不同协同网络模式下行动者担任角色和治理结构的深度差异做进一步探讨。

[1]张庆丰,罗伯特·克鲁克斯.迈向环境可持续的未来:中华人民共和国国家环境分析[M].北京:中国财政经济出版社,2012:46.

[2]李继成,张婧艳.大雾笼罩上海14小时后,PM2.5飙升空气重度污染[EB/OL].(2015-11-30)[2016-02-15].http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1403089.

[3]黄锐.北京市首次启动空气重污染红色预警[EB/OL].(2015-12-07)[2016-02-16].http://news.xinhuanet.com/local/2015-12/07/c_1117384169.htm.

[4]叶林.空气污染治理国际比较研究[M].北京:中央编译出版社,2014:22-80;96.

[5]Air Pollution in the UK 2013[R].Department for Environment,Food and Rural Affairs,2014-09.

[6]孟弋琳,何丰,李亦然,董蕾.美国大气污染治理经验及启示[J].智富时代,2014,(6):38-39+41.

[7]孙亚萍.墨西哥空气污染治理成效显著值得借鉴[EB/OL].(2010-04-02)[2016-03-17].http://gb.cri.cn/27824/2010/04/02/110s2804913.htm.

[8]张慧明,曹杰.中、美、日、德四国制造业污染防控政策工具选择的比较研究[J].阅江学刊,2014,(6):52-63.

[9]俞可平.治理与善治[M]北京:社会科学文献出版社,2000:95.

[10]格里·斯托克,游祥斌.新地方主义、参与及网络化社区治理[J].国家行政学院学报,2006,(3):92-95.

[11]俞可平.推进国家治理体系和治理能力现代化[J].前线,2014,(1):5-8+13.

[12]黄振中.中国大气污染防治技术综述[J].世界科技研究与发展,2004,(2)30-35.

[13]张胜军.为一个更加公正的世界而努力——全球深度治理的目标与前景[J].中国治理评论,2013,(1):70-99.

[14]王金南,宁淼,孙亚梅,杨金田.改善区域空气质量努力建设蓝天中国——重点区域大气污染防治“十二五”规划目标、任务与创新[J].环境保护,2013,(5):18-21.

[15]周志忍,蒋敏娟.中国政府跨部门协同机制探析——一个叙事与诊断框架[J].公共行政评论,2013,(1):91-117+ 170.

[16]解亚红.“协同政府”:新公共管理改革的新阶段[J].中国行政管理,2004,(5):58-61.

[17]赵新峰,李水金.蓝色经济区地方政府跨域治理的困境及其克服——以山东半岛为个案[J].行政论坛,2013,(1):37-40.

[18]白祖纲.公私伙伴关系与地方政府大部制改革[J].行政论坛,2014,(2):60-64.

[19]鄞益奋.网络治理:公共管理的新框架[J].公共管理学报,2007,(1):89-96+126.

[20]THOMSON A M,PERRY J L.Collaboration Processes:Inside the Black Box[J].Public Administration Review,2006,66(12):20-32.

[21]EMERSON K,NABATCHI T,BALOGH S.An Integrative Framework for Collaborative Governance[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2012,22(1):1-29.

[22]KRAMER R.Collaborating:Finding Common Ground for Multiparty Problems by Barbara Gray[J].The Academy of Management Review,1990,15(3):545-547.

[23]秦长江.协作性公共管理:理念、结构与过程[D].上海:上海交通大学,2012.

[24]WOOD D,GRAY B.Toward a Comprehensive Theory of Collaboration[J].Journal of Applied Behavioral Science,1990,27(1):3-22.

[25]杨立华,李晨,唐璐.学者危机和学者身份重塑:当代中国学者的现实及超越[J].公共管理与政策评论,2014,(4):64-72.

[26]杨立华,张腾.非政府组织在环境危机治理中的作用、类型及机制—— 一个多案例的比较研究[J].复旦公共行政评论,2014,(1):101-134.

[27]RING P S,VAN DE VEN A H.Development Processes of CooperativeInter-organizationalRelationships[J].Academy of Management Review,1994,19(1):90-118.

[28]李玫.西方政策网络研究的发展与变迁——从分类到政策仿真[J].上海行政学院学报,2014,(5):58-67.

[29]诸大建.政策分析新模式[M].上海:同济大学出版社,2007:41.

[30]斯蒂芬·范埃弗拉.政治学研究方法指南[M].陈琪,译.北京:北京大学出版社,2006:88.

[31]杨立华.多元协作性治理:以草原为例的博弈模型构建和实证研究[J].中国行政管理,2011,(4):119-124.

[32]让-雅克·卢梭.社会契约论[M].黄小彦,译.南京:译林出版社,2014:65.

[33]杨立华.专家学者参与型治理:荒漠化及其他集体行动困境问题解决的新模型[M].北京:北京大学出版社,2015:17-45.

[34]李晓明.国内外非营利组织研究述评[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2007,(5):147-153.

[35]范如国.复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J].中国社会科学,2014,(4):98-120+206.

[36]杨立华,张云.环境管理的范式变迁:管理、参与式管理到治理[J].公共行政评论,2013,(6):130-157+172-173.

[37]WU J Z,ROBERT A.How to Cope with Noise in the Iterated Prisoner’s Dilemma[J].Journal of Conflict Resolution,1995,39(1):183-189.

[38]韦森.从合作的演化到合作的复杂性——评阿克斯罗德关于人类合作生成机制的博弈论试验及其相关研究[J].东岳论丛,2007,(3):1-9+20.

(责任编辑:朱永良)

X51

A

1005-460X(2016)05-0024-07

2016-03-30

国家社会科学基金重大项目“环境污染群体性事件及其处置机制研究”(14ZDB143);北京市社会科学规划项目“北京市大气污染多元协作治理机制研究”(14JGB039);国家自然科学基金“基于复杂系统观的北方草原区多元协作性治理绩效评价及其改进对策研究”(71373016)。

杨立华(1975—),男,甘肃民勤人,管理学博士,教授,博士研究生导师,从事公共管理与环境治理研究;张柳(1993—),女,北京人,硕士研究生,从事环境治理与政策研究。