《广雅疏证》声转特点与王念孙古声类思想

2016-08-06李福言

李福言

(1.江西师范大学文学院;2.江西师范大学语言与语言生活研究中心 江西南昌 330022)

·语言文字·

《广雅疏证》声转特点与王念孙古声类思想

李福言1,2

(1.江西师范大学文学院;2.江西师范大学语言与语言生活研究中心江西南昌330022)

摘要:对《广雅疏证》训诂术语“一声之转”“之言”“声近义同”“犹”表现的声转情况进行梳理,探讨王念孙古声类思想在具体训诂实践中的分合情况,进而深化对王念孙古音学思想和“就古音以求古义”这一因声求义理论的认识。研究表明,王念孙在《广雅疏证》中基本遵循了他的古声类二十三纽的划分格局。

关键词:《广雅疏证》;术语;古声类;因声求义

数据显示,《广雅疏证》四大训诂术语中“一声之转”有132例,“之言”有762例,“声近义同”有151例,“犹”有185例,共计1230例。本研究对以上数据进行处理,剔除双声叠韵情况,共得532例。本文对这些术语表现的声转情况进行分析,探讨王念孙古声类思想在具体训诂实践中的分合情况,进而深化对王念孙古音学理论和“就古音以求古义”理论的认识。由于王力的古音理论较系统且易于操作,同时与王念孙的古音系统有一定对应,对比时主要采用王力的古音系统。阴阳对转理论也采用王力《同源字典》中阴阳对转类型及语音条件。

一、王念孙二十三古声纽问题

王念孙的古声纽体系可从王国维《高邮王怀祖先生<训诂音韵书稿>叙录·<释大>七篇二册》中推测出,正文为:

正书清稿,取字之有大义者,依所隶之字母彚而释之,并自为之注,存见溪群疑影喻晓七母,凡七篇,篇分上下。余从杂稿中搜得匣母一篇,草书初稿,附录卷末,并为八篇。据第四篇岸字注云说见第十八篇洒字下,又第三篇莙字注云物之大者,皆以牛马称之,说见第二十三篇。是先生此书略以竣事,惜遗稿中已不可见矣。案唐宋以来相传字母凡三十有六,古音则舌头舌上邪齿轻唇重唇并无差别,故得二十三母,先生此书亦当有二十三篇,其前八篇为牙喉八母,而洒字在第十八篇,马字在第二十三篇,则此书自十五篇至十九篇当释齿音精清从心邪五母之字,自二十篇至二十三篇当释邦滂並明四母之字,然则第九至第十四六篇,其是来日端透定泥六母字无疑也。[1]395-404

由此可知王念孙的二十三纽为:牙音见溪群疑,喉音影晓匣喻,半舌音来,半齿音日,舌音端透定泥,齿音精清从心邪,唇音邦滂並明。舒怀先生曾对王氏古声纽说作过评议:“王氏古声纽说,有重大贡献,也有一定局限。贡献来说,一方面冲破了当时古音学家笃信三十六字母的学术思想的藩篱,推动了古声纽的研究,扩大了古音研究的领域。另一方面,王氏古声纽系统基本上符合古音实际。……说到局限……古今声类界限有失当。”[2]127-128这段话是有道理的。从对《广雅疏证》声转问题的讨论中可以看出,王氏的古声纽观的确符合古音实际。

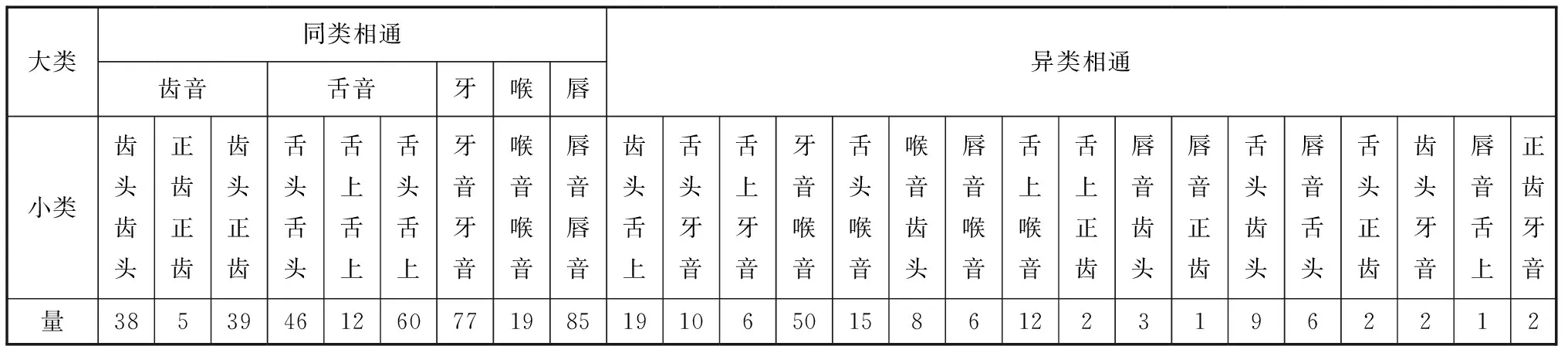

现将王念孙二十三纽与王力三十二纽做成表1进行比较(表中加粗加黑字为王念孙古声纽,加上另外九纽即王力古声纽)。可见,王力将舌音分为两组,把舌上(照三)和日母单独列出;将齿音分为两组,把正齿(照二)单独列出。

表1

二、《广雅疏证》因声求义术语中的“声转”问题

限于篇幅,本文选取四个主要的因声求义术语考察其显示的“声转”问题。如A、B一声之转,分析A与B之间的古声纽相通相转情况;A之言B也,分析A与B之间的古声纽相通相转情况;A、B声近义同,考察A与B之间的古声纽相通相转问题;A犹B也,考察A与B的古声纽相通相转问题。再按发音部位统计例数,制成表格,分析比例,进行讨论。

齿头、齿头(齿音)同类相通有38例:

正齿、正齿(齿音)同类相通有5例:

初生旁纽有2例,如衰、差一声之转(1984:127,卷四下释诂);庄初准旁纽1例:壮之言创也(1984:67,卷二下释诂);庄崇旁纽1例:阻之言龃龉(1984:70,卷二下释诂);初崇旁纽1例:笧之言赜也(1984:258,卷八上释器)。

齿头、正齿(齿音)同类相通有39例:

舌头、舌头(舌音)同类相通有46例:

透定旁纽有13例,如轪、錔一声之转(1984:241,卷七下释器);端透旁纽有5例,如、沰一声之转(1984:137,卷五上释诂);端定旁纽有20例,如颠、顁一声之转(1984:202,卷六下释亲);透泥旁纽有3例,如杽之言纽也(1984:216,卷七上释宫);来透旁纽1例:之言离逷也(1984:297,卷九下释地);来定旁纽2例:鬌之言堕落也(1984:90,卷三上释诂)、覝与亦声近义同(1984:111,卷四上释诂);端泥旁纽1例:辄与亦声近义同(1984:125,卷四下释诂);端定旁纽2例,如擿、摘、揥声近义同(1984:62,卷二下释诂)。

舌上、舌上(舌音)同类相通有12例:

禅章旁纽:尚之言掌也(1984:99,卷三下释诂)、輲与端声近义同(1984:54,卷二上释诂);书章旁纽3例:抍之言升(1984:100,卷三下释诂)、柷之言俶(1984:277,卷八下释乐)、适之言枝也(1984:158,卷五下释诂);船书旁纽1例:术之言率也(1984:213,卷七上释宫);昌书旁纽1例:鬊之言蠢蠢然也(1984:234,卷七下释器);章昌旁纽1例:钟之言充也(1984:277,卷八下释乐);禅书旁纽1例:勺药之言适厯也(1984:309,卷十上释草);喻四书旁纽2例:与声近义同(1984:54,卷二上释诂)、与锐声近义同(1984:54,卷二上释诂);日书旁纽1例:恁、谂声近义同(1984:65,卷二下释诂)。

舌头、舌上(舌音)同类相通有60例:

章端准双声有11例,如准、质一声之转(1984:11,卷一上释诂);端书准旁纽1例:觰之言奢也(1984:6,卷一上释诂);来船准旁纽1例:伦之言顺也(1984:9,卷一上释诂);定书准旁纽有5例,如詄之言失(1984:72,卷二下释诂);昌定准旁纽1例:丑之言俦也(1984:80,卷三上释诂);端禅准旁纽有4例,如署、着声相近(1984:111,卷四上释诂);端昌准旁纽有4例,如之言叱也(1984:167,卷五下释诂);泥日准旁纽有3例,如之言孺也(1984:200,卷六下释亲);禅定准旁纽有5例,如脰之言竖立也(1984:202,卷六下释亲);定章准旁纽有4例,如轪之言钤制也(1984:241,卷七下释器);定喻四准旁纽有5例,如纼之言引(1984:242,卷七下释器);透禅准旁纽有3例,如湍之言遄也(1984:302,卷九下释水);泥书准旁纽2例:淰之言闪也(1984:83,卷三上释诂)、谂与念声近义同(1984:65,卷二下释诂);端章准双声有3例,如之言也(1984:68,卷二下释诂);书来准旁纽1例:摄与擸亦声近义同(1984:102,卷三下释诂);透书准旁纽1例:冟与亦声近义同(1984:110,卷四上释诂);透喻四准旁纽有3例,如佗与拸亦声近义同(1984:46,卷二上释诂);喻四端准旁纽有3例,如舀、抌声近义同(1984:51,卷二上释诂)。

齿头、舌上异类相通有19例:

牙音、牙音同类相通有77例:

见溪旁纽有42例,如裹与韏一声之转(1984:131,卷四下释诂);见群旁纽有30例,如侨、孂一声之转也(1984:114,卷四上释诂);群疑旁纽1例:翘与峣亦声近义同(1984:176,卷六上释诂);溪疑旁纽2例:铠与硙声近义同(1984:40,卷一下释诂)、垲与硙声近义词(1984:40,卷一下释诂);溪群旁纽2例:渠与魁一声之转(1984:266,卷八上释器,训为楯)、渠与魁一声之转(1984:323,卷十上释草,训为大)。

舌头、牙音异类相通有10例:

舌上、牙音异类相通有6例:

牙音、喉音异类相通有50例:

舌头、喉音异类相通有15例:

定匣准旁纽有9例,如佾——秩(1984:13,卷一上释诂);来匣准旁纽2例:轮——员(1984:241,卷七下释器)、轮——运(1984:241,卷七下释器);影端准双声1例:顿——委(1984:117,卷四上释诂);透匣准旁纽2例:曳——(1984:64,卷二下释诂)、佗——拸(1984:46,卷二上释诂);端匣准旁纽1例:揘——挡(1984:88,卷三上释诂)。

喉音、齿头异类相通有8例:

心匣准旁纽有3例,如绁——曳(1984:242,卷七下释器);匣邪准旁纽2例:庠——养(1984:16,卷一上释诂)、徐——余(1984:95,卷三下释诂);从匣准旁纽1例:庾——聚(1984:209,卷七上释宫);清匣准旁纽1例:秋——酋(1984:78,卷三上释诂);晓邪准旁纽1例:蠉——旋(1984:363,卷十下释虫)。

唇音、喉音异类相通有6例:

舌上、喉音异类相通有12例:

船匣准旁纽1例:揲——叶(1984:94,卷三下释诂);书匣准旁纽有3例,如矧——引(1984:55,卷二上释诂);禅喻四准旁纽1例:籝——盛(1984:220,卷七下释器);疑日准旁纽1例:麑——儿(1984:384,卷十下释兽);影章准双声1例:旃——焉(1984:139,卷五上释诂);匣喻四准旁纽1例:拸——移(1984:46,卷二上释诂);匣日准旁纽有4例,如易——如(1984:138,卷五上释诂)。

喉音、喉音同类相通有19例:

影匣旁纽有10例,如饖——餲(1984:250,卷八上释器);晓匣旁纽有9例,如敻——迥(1984:12,卷一上释诂)。

唇音、唇音同类相通有85例:

舌上、正齿异类相通有2例:

书生准双声2例:翣——扇(1984:348,卷十上释草)、——缩(1984:222,卷七下释器)。

唇音、齿头异类相通有3例:

並从准双声1例:鼻——自(1984:4,卷一上释诂);清滂准双声1例:——切(1984:107,卷三下释诂);滂从准旁纽1例:潎——撆(1984:150,卷五上释诂)。

唇音、正齿异类相通有1例:

並崇准双声1例:赙——助(1984:51,卷二上释诂)。

舌头、齿头异类相通有9例:

唇音、舌头异类相通有6例:

舌头、正齿异类相通有2例:

齿头、牙音异类相通有2例:

见精准双声1例:枃之言均也(1984:256,卷八上释器);见邪准旁纽1例:均与侚亦声近义同 (1984:22,卷一上释诂)。

唇音、舌上异类相通有1例:

章明准旁纽1例:砥之言缜密也(1984:254,卷八上释器)。

正齿、牙音异类相通有2例:

三、王念孙二十三古声纽在《广雅疏证》因声求义“声转”用例中得到基本验证

下面通过表2具体讨论《广雅疏证》四个术语表现的声纽情况与王念孙古声类的关系。

表2

关于齿头和正齿。《广雅疏证》四个术语显示的齿头、齿头相通有39例,正齿和正齿相通有5例,而齿头和正齿相通有39例。齿头即精系声纽,正齿即庄系声纽。王念孙二十三纽中只有精系声纽,没有庄系声纽。在《广雅疏证》中精系和庄系相通达38例,说明王念孙基本贯彻了这一认识,求其合不求其分,没有将庄系和精系分为两组。

关于舌头和舌上。《广雅疏证》中舌头和舌头相通有46例,舌上和舌上相通有12例,而舌头和舌上相通高达60例。舌头和舌上即端系和章系。黄侃认为“照系二等归精系,照系三等归知系”,钱大昕认为“古人多舌音,后代多变为齿音,不独知彻澄三母为然”[3]116。钱大昕古声纽学说多被王念孙接受,王念孙在古声纽系统中没有列章系。在《广雅疏证》中也遵循这一规定,舌头和舌上相通达60例,超过了舌头舌头、舌上舌上相通之和。

关于舌上和齿头。在《广雅疏证》中舌上和齿头相通有18例,其中心母和书母相通有9例,显示了章系和精系的关系较密切。

关于牙喉音和唇齿音、舌音。牙喉音和唇齿音、舌音的复杂关系在《广雅疏证》中也有反映。舌头牙音异类相通有10例,舌上牙音异类相通有6例,牙音喉音异类相通有50例,舌头喉音异类相通有15例,喉音齿头异类相通有7例,唇音喉音异类相通有6例,舌上喉音异类相通有12例。王念孙没有对这种相通现象作出更进一步的说明。陆志韦曾对喉牙音与舌齿音相通现象作过解释,认为喉牙音通舌齿唇音是因为喉牙音腭化和唇化的原因[4]268-273。

关于喻母。王念孙古二十三声纽中,喻母属于喉音,跟影晓匣为一系。表中列的是王力的古声系统,把喻母称为喻三,把喻三与匣母列在一起。通过王力的古声系统可以考见王念孙在《广雅疏证》中的喻母特点。据考,喻四匣相通只有1例,而喻四和舌上书母、舌头定母透母端母、齿头心母邪母从母、舌上禅母相通的情况较多。说明王念孙认为喻四和这些声母之间的关系近些。

关于唇音。唇音和唇音相通有85例,其中帮並相通有33例,帮滂相通有28例,滂並相通有19例,帮明相通有3例,並明相通有1例,滂明相通有2例。说明帮、滂、並三纽不常与明纽相通。

从《广雅疏证》四个术语显示的齿头和正齿、舌头和舌上、舌上和齿头、牙喉音和唇齿音舌音、喻母、唇音等声纽情况验证了王念孙古二十三声纽特点,发现二者有较强的一致性。据舒怀先生[2]270,王念孙于乾隆三十三年(25岁)开始研治古韵,乾隆三十五年(27岁)其古音学说完具,即分古声为二十三,古韵为二十一。王念孙于乾隆五十二年(44岁)开始作《广雅疏证》;八年后,即乾隆六十年(52岁),他又撰《广雅疏证》七卷,后由王引之著成《广雅疏证》第十卷。王念孙早年确立的古音学理论,在中年撰《广雅疏证》时将其运用到具体训诂中,在《广雅疏证》中基本遵循了他的古二十三纽的声纽划分。王念孙并不像段玉裁一样,有自己系统的音韵理论著作,他更像是一个“语用学家”,将自己对音韵理论的认识成果应用在具体的训诂实践中,借助“因声求义”,取得了更多了训诂校勘成绩。通过系统整理王氏的训诂材料,可以反推王氏的音韵理论,发现王氏音韵理论的概貌,彰显词义相同相通隐含的声音关联。

注释:

①括号内指《广雅疏证》版次页码卷次,如“1984:54,卷二上释诂”, “1984”指中华书局1984年影印的《广雅疏证》(高邮王氏家刻本),“54”指第54页,“卷二上释诂”指卷次内容。他皆类此。

参考文献:

[1]王国维.观堂集林(上)[M].北京:中华书局,1959.

[2]舒怀.高邮王氏父子学术初探[M].武汉:华中理工大学出版社,1997.

[3]钱大昕.十驾斋养新录[M].上海:上海书店,1983.

[4]陆志韦.古音说略 [C]//陆志韦语言学著作集(一).北京:中华书局,1985.

[责任编辑李秀燕]

收稿日期:2015-09-16

作者简介:李福言(1985—),男,讲师,博士,主要研究方向为音韵训诂以及文献整理。

中图分类号:H131.4

文献标志码:A

文章编号:1672-8505(2016)01-0034-06

Acoustic Characteristics ofGuangYaShuZhengand Ancient Sound Type Ideology of Wang Niansun

LI Fu-yan1,2

(1.SchoolofLiterature,JiangxiNormalUniversity;2.SchooloftheStudyCenterofLanguageandLanguageLife,JiangxiNormalUniversity,Nanchang,Jiangxi, 330022,China)

Abstract:By trimming the acoustic characteristics presented by the textual exegesis terms of “change of pronunciations”“words of”“similar sounds representing similar meaning”“as if” in Guang Ya Shu Zheng, the paper explores the division and combination of Wang Niansun’s ancient sound ideology at specific exegetical practice and it deepens the understanding to Wang Niansun’s ancient sound ideology and the theory of meanings from sound. Researches show that Wang Niansun in Guang Ya Shu Zheng substantially followed his division of the new pattern of 23 for his ancient sound type.

Key words:Guang Ya Shu Zheng; terminology; ancient sound type; meanings from sound