品读凤凰

2016-08-05熊代厚

文/熊代厚

品读凤凰

文/熊代厚

我一直想去湖南的凤凰古城,不仅是因为湘西给人的神秘感,更因大师沈从文是凤凰人,还有现代著名画家黄永玉、民国第一任总理熊稀龄,还有那一位英雄情长的陈渠珍。

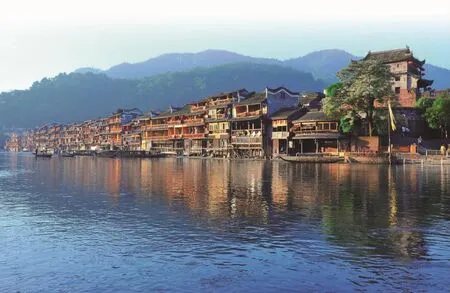

从吉首到凤凰古城,全是山路。一路的烟雨,一路的颠簸,一路的向往和想象,终于来到这座曾被新西兰著名作家路易·艾黎称赞为“中国最美丽的小城”——凤凰古城。

暗红色的城楼高高地耸立,悠长的沱江从城中穿过,江两边是新旧参差的吊脚楼。我伫立在江边,搜寻《边城》里的白塔和古渡口,甚至希望能看到翠翠,看到天保和傩送,看到爷爷和顺顺,但没有。江水默默向前,清澈又舒缓。翠翠只留在人们的记忆里,白塔也早已倒去。

我问江边的一个苗族老人,他裹着黑黑的长巾,叼着长长的烟斗。他说,《边城》里的渡口和白塔在茶峒,茶峒在花垣县,境内酉水绕城而过,离凤凰还有不少的山路。现实里没有翠翠,她只是活在人们的想象中,在文字里美丽,在文字里被爱,在文字里带着她的黄狗,与爷爷相依为命,爱她的人一个个离去,只留下孤独的她,等待那个或许永远也不回来,或许明天就回来的人。

我有些失望,寻梦的脚步有些迟疑。但又有些欣喜,因为老人告诉我,翠翠的创造者——沈从文的故居就在沱江的对岸。

雨停了,我站在先生的老屋里,只为能闻一闻那早已远去的书香气息。我站在先生出生的床前,想象着先生的第一声啼哭。先生的留声机早已陈旧,静静地躺在那里。窗边那一张镶着石头的书桌前,仿佛显现出先生写《边城》时的背影。我举起相机,想把这一切拍下来,但游人来来往往地走过,不能给我一个完整的机会。

仰头望窗外,繁茂的榆槐参天,时间在枝叶的缝隙间流动。

1886年,沈从文先生那曾经声名显赫、曾做过贵州提督的祖父沈宏富因觉宦海莫测,辞官归田,在沱江边上建了这座全木式的四合院,然而不久,他旧伤复发,溘然离世。1902年12月28日,沈从文出世,让这个早已败落的家族出现了生机和希望。

墙上挂着他小时候的照片,被母亲抱在怀里,脖子上有一个大大的银项圈。他黑亮的眼睛望着远处的群山,也望着这眼前络绎不绝的游人。

1916年,15岁的沈从文离开了家乡,随当地土著部队流徙于湘、川、黔边境与沅水流域一带。几年后,他做了当地军阀陈渠珍的文书,那一年,他20岁,陈渠珍40岁。

对于沈从文来说,和这个军人的相遇,不仅仅是之前梦想的实现,更改变了他的一生。

陈渠珍虽是一个军人,但极爱读书,藏书极多。沈从文这一时期,除了誊抄一些文书外,大部分时间都在读书。书的力量,把他从生活的粗糙中隔离开来,进入到一种温柔的幻想中去。他的梦想开始改变,开始延伸,后来的一系列变故让他于1922年离开了这个十分赏识他的军人,到了北京。但升学未成,在郁达夫、徐志摩等人的鼓励下,于艰苦条件中自学写作。1924年,他的作品最早载于《晨报副刊》,接着又在《现代评论》、《小说月报》上发表。1933年,完成了他的传世经典《边城》,凤凰古城也因这部作品名扬天下。

抗战爆发后,他随北大、清华等高校经武汉、长沙,取道湘西去云南。途经沅陵时,他和陈渠珍再次相遇。

其时,先生已是著名作家、大学教授,陈渠珍则是刚刚上任的沅陵行署主任。国难当头,他们这一次的对话不是叙旧,而是一场关于“抗日”的对话:关于湘西必须改变在外人眼中“匪区”的印象。谈话不久,陈渠珍的部队就被改编为第六师,开赴抗日前线。1949年,陈渠珍投诚,1951年病逝。

我以前只知道先生是一介书生,只知道他的《边城》和《长河》,没想到在国难之际,他还有如此的情怀和义举。我站在先生的画像前,深深地弯下腰。

“文革”期间,先生的处境十分凄苦,但他总是温和地微笑着,或者沉默着。他被“造反派”押着去打扫女厕所,晚上,他给表侄黄永玉的回信却是:“一,充满爱地对待人民和土地。二,摔倒了,赶快爬起来往前走,莫欣赏摔倒的地方,耽误事,莫停下来哀叹。三,永远地、永远地拥抱自己的工作不放。”这就是大师的境界,这就是先生的胸襟。

1988年,先生病逝于北京。他的骨灰一部分撒在了生育他的沱江,一部分葬在凤凰听涛山下。墓碑上留着黄永玉的墨迹:“一个士兵要不战死沙场,便是回到了故乡。”先生以一个士兵的身份离开故土,以文学大师的称号立足于世,以一个文物研究专家的称呼结束了一生,最后回到了凤凰。

沈从文是一只凤凰,永远地栖息在沱江岸边,听涛山下。凤凰,这座古城,也因为他传遍人世间的每一个角落。