数列解题教学中重视培养学生的自主探究能力

2016-08-04郭志轩

郭志轩

(利辛一中滨河校区 安徽亳州利辛县 236700)

数列解题教学中重视培养学生的自主探究能力

郭志轩

(利辛一中滨河校区 安徽亳州利辛县 236700)

培养学生自主探究的能力是《数学课程标准》的一个显著特征,也是一个基本要求。《数学课程标准》中研究性学习的开设和开展,进一步充分说明培养学生自主探究能力的重要性和必要性,而自主探究学习能力作为学生能力的一个重要组成部分,对学生的学习、生活以及今后的发展有着不可估量的作用。

学生自主探究能力 数列解题教学 积极性

一、案例背景

新一轮国家课程改革的核心目标是实现课程功能的改革,就是要改革课程教学过于注重知识传授的倾向,强调学生形成积极主动的学习态度,使获得的知识与技能的过程成为学习和形成正确的价值观的过程,而实现这样的课程功能,自主探究学习是一种较为理想的载体。

在现阶段学校教育教学过程中,教师习惯充当知识的传授角色,习惯于把知识结论直接告诉学生,从而使学生养成总是以接受学习的方式面对所学内容和学习过程的习惯。这种教学的最大弊端就是不能充分调动学生学习的积极性,严重忽视了学生优良学习品质的培养,建构主义学习观指出:学生的学习过程不是对知识的被动接受,而是主动的建构过程,因此数学的课堂教学必须成为自主探索的建构者。

二、案例描述

数列的通项——递推公式

上节课我教授了等比数列的内容,并在最后留下了一个思考题:在数列{na}中,已知求数列的通项公式。

在课堂上我提问学生对上节课的思考题有何解法。

学生1:我考虑了很长时间也没做出来,和周围的几个同学也商量了,用了不少方法,还是没做出来,请老师给我们讲讲。

老师:这是已知数列的递推公式,求数列的通项问题,这类问题在高考中是常考的一类题目。不过,这道题也是属于较难的一类题,你们确实需要动动脑筋的,你们都想了哪些方法?

学生2:这显然既不是等差又不是等比数列,我们用过累加、累乘,也想过转化为等差或等比数列来做,可都没做出来。

老师:这道题直接用累加或累乘是不行的,若把递推公式用文字语言描述,看看是否对我们有帮助?

学生3:那就是“每一项的两倍再加上3就是后一项”,总感觉与等比有关。

老师:既然感觉与等比说列有关,且规律是“每一项的2倍再加上3就是后一项”,那么是不是数列{an}的每一项减去或是加上一个常数后的新数列是等比数列呢?

老师:你两边都减3只是相当于移项.

学生4:那我再试试------可还是不行。

老师:既然这个常数值直接观察不好找,我们不妨设其为m,使数列{ an+ m}是等比数列,设法求出m的值.

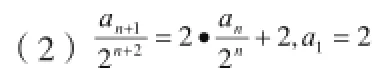

同学们的积极参与主动探索,使得课堂气氛异常活跃,还有的同学意犹未尽,主动要求老师再给几道题目练练。我接后出了:

同学们都非常顺利的给出了答案。然后我要求同学们把(1)式整理一下变为:把(2)式整理一下变为:

老师:请同学思考一下,如果我开始给出的是:

同学们怎样解决?

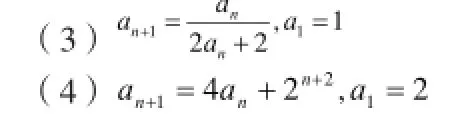

学生:第(3)题:观察式子特点,把分子与分母互换,然后再拆分成第(1)题,接着采用第(1)题的解法处理。

老师:做的很好,你们自己总结一下题目类型和解题方法吧。

此类问题先用“取倒数法”化简,再转化为等差或等比数列求解。

皮亚杰的知识建构理论指出:学生是在自己的生活经验的基础上,在主动的活动中建构自己的知识,也就是说,学生在走进课堂时并不是一无所知的,而是在日常生活、学习和交往中,已经慢慢形成了自己对各种现象的理解和看法,学习不单单是知识的由外到内的转移和传递,而是学习者主动建构自己的知识经验的过程。

三、反思和心得

1.本节课的设计体现了以教师为主导、学生为主体,以知识为载体,以培养学生的思维能力为重点的教学思想。教师以探究任务的方式引导学生自学自悟,提供了学生自主合作探究的舞台,营造了思维驰骋的空间,在经历知识的发现过程中,培养了学生探究合作归纳的能力。

2.在课堂教学设计中,尽量为学生提供“做中学”的时空,不放过任何一个发展学生智力的契机,让学生在“做”的过程中,借助已有的知识和方法主动探索新知识,扩大认知结构,发展了能力,完善了人格,从而使课堂教学真正落实到学生的发展上。

3.“乐思方有思泉涌”,在课堂教学中,时时注意营造积极的思维状态,关注学生的思维发展过程,创设民主、宽松、和谐的课堂气氛,让学生畅所欲言。这样,学生的创造火花才会不断闪现,个性才得以发展。

郭志轩(1983-09),男,汉族,安徽亳州市利辛县,现高一数学教师(中教一级)研究方向:数学教育