重庆忠县邓家沱汉代石阙再讨论

2016-08-03罗二虎

罗二虎

§历史学研究§

重庆忠县邓家沱汉代石阙再讨论

罗二虎

摘要:虽然已有学者对重庆忠县邓家沱石阙进行了研究,但在石阙出土地层、形制结构、铭文书体与文字释读、图像内容、雕刻技法、复原方案、年代、总体特点等方面都需要再讨论,前人的某些观点也值得商榷。该阙形制较为简单,部分特点不同于本地区其他石阙,却与同时期北方的石阙相似,其建造年代可追溯到东汉中期前段,是迄今为止川渝地区发现的年代最早的石阙。此外,该阙还有部分特点在川渝地区和北方地区的石阙中都不曾见到,展现出汉代石阙形态的多样性。

关键词:邓家沱石阙;复原;年代;主要特点

2001—2003年,郑州大学历史学院考古系对重庆忠县邓家沱遗址进行了考古发掘,出土了石阙构件9件,该阙位于忠县县城西南约10公里长江北岸临江台地的小山梁上,海拔高度约150~160米,东南与忠县乌杨阙隔江相望。这是忠县发现的第四处石阙,对汉阙的资料积累和研究具有重要的推进意义。发掘主持者李锋复原了邓家沱阙的形制结构,并对该阙的一些基本问题进行了讨论。①李锋:《重庆忠县邓家沱石阙的初步认识》,《文物》2007年第1期。通过发掘者的复原可知,邓家沱阙是一处墓阙,不但整体结构可基本复原,而且在阙体形制和图像方面还显示出许多不同于川渝地区现存石阙的特点。

李文发表后引起学界的关注,已有孙华、杨晓春两位学者相继发文对该阙进行进一步讨论。孙文重点讨论了该阙的铭文释读、年代和阙主问题,对该阙的年代推论提出不同看法。②孙华:《重庆忠县邓家沱阙的几个问题》,《文物》2008年第4期。杨文也重点讨论了铭文释读和阙主问题,并针对孙文推论提出了不同意见。③杨晓春:《关于重庆忠县邓家沱石阙铭与墓主的推断》,《中国国家博物馆馆刊》2013年第2期。笔者读后获益良多,同时认为该阙仍存在进一步研究的余地,为此曾数次去中国三峡博物馆考察该阙的部分原构件。本文准备在诸位同仁研究成果的基础上对邓家沱阙的某些问题作进一步讨论,并求教于同仁方家。

一、邓家沱阙基本情况

关于邓家沱阙,李文有相关描述,孙、杨两位学者也有自身的一些认识和看法,下文拟在已有研究的基础上,对该阙的基本情况作相关叙述,并提出自己的一些看法和观点。

(一)相关地层

邓家沱阙构件的出土层位是判定该阙年代的一项重要依据,但研究者对该石阙构件出土的地层情况却有不同理解。李文认为该“石阙的9个构件中,有不少直接坐落在西周文化堆积层之上,其上部又被唐宋时期遗存所叠压,所以,其年代应当晚于西周而早于唐宋。石阙构件所在的文化层中,主要的出土遗物有绳纹板瓦残片和侧面饰菱形回纹的花纹砖残块。在当地,这些遗物从东汉到南朝都比较流行。因此,邓家沱石阙的年代大致为东汉到南朝时期”。不过,李文没有提供遗址地层剖面图。

孙文同意李文依据地层关系对该石阙年代的推定,同时又根据李文中关于“石阙上部被唐宋时期遗存叠压,其下叠压西周时期文化遗存”的介绍,认为“未见两汉及南北朝时期的文化堆积”,进而推测“该阙的倒仆年代应当在宋代”。

笔者原则上赞同李文的意见,但还可以进一步缩小其时代范围。笔者认为:其一,根据李文的介绍,石阙构件应该出自西周和唐宋这两个时期之间的又一文化层中,而根据这一文化层中出土的绳纹瓦和菱形回纹花纹砖等包含物判断该层的年代是东汉至南朝时期。其二,由于石阙出土构件“有不少直接坐落在西周文化堆积层上”,因此石阙的倒仆年代应在该地层形成之初,甚至形成之前,也就是说石阙倒仆年代的下限不会晚于东汉至南朝时期,换言之可以推测其年代应在东汉时期或更早。

(二)石阙形制与方位

李文根据9件石构件出土时分布情况以及形状、尺寸、榫卯结构的差异,将其复原为双阙,并大体确定了左右方位。对于这一复原方案,其后的研究者均无异议,只是孙文对该方案略加补充,即对左阙下半部进行了推测性复原,同时根据石阙构件出土时的分布情况,进一步推测该阙可能为坐西向东,基本为正东向(见孙文图一),并将右阙确定为南阙、左阙确定为北阙。笔者赞同二文的复原和补充复原方案以及关于方位的基本推测,不过认为还可做进一步的补充和调整。

首先,关于双阙的具体形制,由于右阙斗石顶端未发现榫头,因此李文和孙文都未对右阙是否有顶盖或右阙全貌进行讨论。孙文参照右阙(南阙)阙身形制对左阙阙身下部形制进行了推测复原,但未对阙身的建筑结构装饰进行复原。笔者认为,通过与现有保存较好的石阙和汉代图像中的双阙形象进行比较,可对右阙的顶盖和阙身建筑装饰等进行推测复原。目前双阙都基本保存完整的石阙全国共有9处,其中山东平邑皇圣卿阙、嘉祥武氏阙,河南登封太室阙、启母阙、少室阙,四川渠县沈氏阙、夹江杨宗阙、绵阳杨氏阙等8处的形制结构都是对称的,*刘敦祯:《山东平邑县汉阙》,《文物参考资料》1954年第5期;蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,济南:山东美术出版社,1995年,第8页图三;吕品:《中岳汉三阙》,北京:文物出版社,1990年,第7、11、48、52页;徐文彬、谭遥、龚廷万、王新南编:《四川汉代石阙》,北京:文物出版社,1992年,第62、59-60、53页。仅有重庆忠县丁房阙这1处双阙为非对称,但该阙在明代曾被重建过,已有学者指出该阙的现存形制并非汉代原貌。*徐文彬、谭遥、龚廷万、王新南编:《四川汉代石阙》,第46页。除此之外,在汉代画像、壁画和其他图像中也可见到大量的双阙形象,如笔者于上世纪90年代后期在汉代画像石棺上收集到的双阙形象就达38例。*罗二虎:《汉代画像石棺》,成都:巴蜀书社,2002年。观察这些双阙形象,其建筑形制结构和建筑结构装饰无一不是对称的,因此笔者认为邓家沱阙的右阙也应有与左阙形制相同的阙顶,而左阙阙身下部的建筑结构装饰也可参照右阙复原。

其次,关于邓家沱阙的方位,笔者在孙文研究基础上依据长江在此地的流向进一步推测可能为东偏南朝向,右阙仍为南阙、左阙仍为北阙。所依据的是川渝地区现存有大量东汉至六朝时期的崖墓,而位于河谷内的基本都是面水背山,这反映出当时本地区人们习惯性的方位选择。因此该阙应与长江在此的流向基本垂直,而长江在此大体是西南东北流向,因此位于北岸的邓家沱阙大体应面向东南。位于长江斜对南岸的乌杨阙也可作为一个辅助证据,该阙位于邓家沱阙东南,与之隔江相望,也是面江背山,与江水流向大体垂直,因此乌杨阙的朝向是为北偏西。*重庆市文物考古研究所、忠县文物管理所:《忠县花灯坟墓群乌杨阙发掘简报》,《重庆库区考古报告集·2002卷》,北京:科学出版社,2010年,第1059页。

(三)铭文书体与释读

邓家沱阙镌刻有多处阴线铭文,对于这些铭文的书体和释读三位学者存在不同意见。李文认为右阙阙身正面文字为隶书,尚存“……君神道阙门”5字;左阙阙身正面文字为篆书,尚存“故绵竹□……”3字可释读。其他文字都为隶书,计有左阙阙身背面“□宽”2字,左阙斗石正面“凤凰”2字,右阙斗石外侧尚存“三”1字,左阙斗石内侧“天马”2字。

孙文认为该阙铭刻的书体是带有篆意的隶书,并对铭文作了进一步释读。文中认为右阙阙身正面尚存“□□□长□君神道阙门”6字或“□□□长王□君神道阙门”7字,左阙阙身正面尚存“故绵竹县令……”5字,而且双阙阙身正面应有11字。此外,左阙阙身背面有“郑宽”2字,左阙斗石正面可见“凤凰”2字,右阙斗石外侧尚存“三足乌”3字,左阙斗石外侧有“王马”或“天马”2字。*孙文图一的说明文字释读为“王马”,正文则释读为“天马”。

杨文认为该阙铭文书体应是篆书,文中虽同意孙文左右两阙阙身正面应有11字的观点,但具体释读却又不同。杨文认为右阙阙身正面尚存“□□□长丘□君神道阙门”7字,左阙阙身正面尚存“故绵竹令□□□□□□□”4字,但未提及该阙的其他文字。

笔者认为该阙阙身正面的文字为篆书,但其中个别字确实带有隶书意味,如右阙的“道”字明显带有隶书的波磔。除了阙身正面的文字之外,其他地方出现的文字应为隶书。关于阙身正面文字的释读,笔者从杨文之说。

(四)图像内容

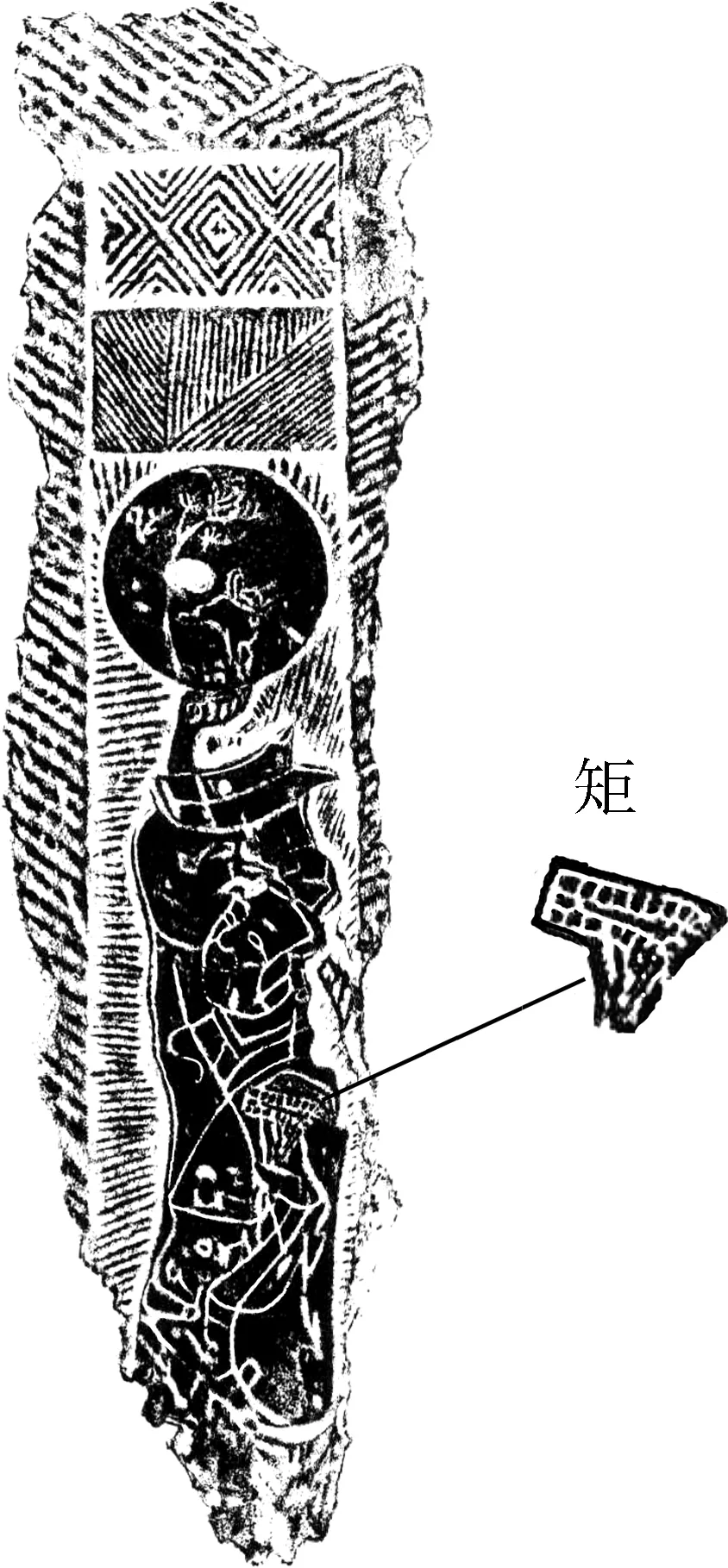

图1 女娲像(邓家沱阙左阙身外侧)

邓家沱阙的图像均分布在阙身两侧和楼部。对于这些图像尤其是阙身图像的释读,学者们存在一些分歧。首先是两阙阙身内侧的图像。李文认为右阙阙身内侧为龙,左阙阙身内侧为神人戏龙。孙文认为两阙阙身内侧都是一人引导一龙,不过在论述该阙年代时又认为“邓家沱石阙的阙身两侧雕刻托举日月的伏羲和女娲,另外两侧则是头上尾下的龙和虎。后一种题材的雕刻在四川东部地区汉代石阙的阙身两侧常见”,根据其文意应理解为双阙阙身内侧分别为龙和虎,但未具体指出哪一侧为龙,哪一侧为虎。笔者经过仔细观察,认为两阙阙身内侧图像都应是一人和一龙,龙头朝上,前有一人,只是右阙图像由于破损而仅存一人的双腿,左阙的一人手持瑞草而龙已衔住植物。在四川东部和重庆地区,阙身内侧的图像常为一龙一虎对称出现,而这种双阙内侧都是龙的例子此前尚未发现。

其次是左阙阙身外侧(左侧)图像中托举月亮的人物。因为出土时左阙阙身下部已残,因此该人物腿部以下部分不见。李文认为此神人是帝俊之妻常羲,并引《山海经·大荒西经》有关记载加以说明。*《山海经·大荒西经》载:“有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”参见袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1993年,第463页。孙文则认为是女娲,但未陈述理由。笔者赞同孙文的观点,理由如下。该人物右手托着圆月应不存在争议,因为月轮中清晰可见有桂树和蟾蜍形象。此外,笔者认为辨别该人物身份还有一个关键要素,即其左手所握之物。通过仔细辨认,可确定为矩(图1)。如果确认左手持矩,则该人物就是女娲。一手托月,一手持矩,这是汉代大量出现的女娲形象中最常见的配置。

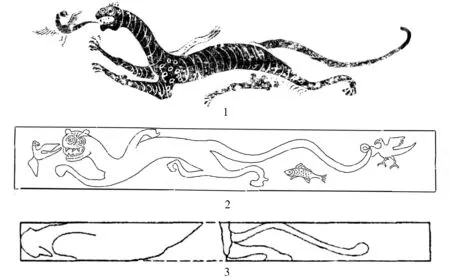

再次是右阙阙身外侧(右侧)图像。右阙阙身出土时已断成两块,中部的裂痕不能拼合,其下半部有一兽尾清晰可辨,另外还有一兽形后腿可见,但由于上半部已漫漶不清,因此留下了较大的想象余地和逻辑推理空间,分歧也由此产生。李文认为该图像是虎,但并未说明依据。孙文认为该图像应是托举太阳的人首蛇身神——伏羲,理由是左阙阙身外侧(左侧)的图像是托举月亮的女娲,*孙文写为“右阙”,应为笔误。此外他还列举了重庆盘溪石阙和云阳旧县坪遗址出土的“汉巴郡朐忍令景云碑”图像作为旁证。从逻辑上分析,孙文推论可以成立,因为在汉代伏羲女娲图像十分常见,如果一侧是女娲,对称的另一侧就是伏羲。但如果仅从右阙外侧图像提供的有限形象观察,似乎应从李文的观点。在汉代画像中,尤其是在川渝汉代画像中,倘若伏羲女娲同时出现,两者的造型通常非常相似,主要差异在于头部造型和手举日月不同(图2)。但该阙左右阙身外侧的图像造型差异较大,其中右阙外侧图像较清楚的下半部与汉代画像中虎或龙的造型相似,如四川乐山鞍山东汉崖墓出土石棺、*拓本资料由乐山崖墓博物馆黄学谦提供。泸州洞宾亭东汉崖墓出土石棺*罗二虎:《汉代画像石棺》,第114页图一一二。上虎的后部形象基本与此相同(图3),同时该兽的后半部造型和动态与右阙阙身内侧(左侧)龙的造型和动态较相似。不过,由于保存情况太差,对该图像内容笔者无法做出最后判定。应指出的是,倘若这一图像是虎,则两阙阙身外侧图像就不存在对称关系,而很可能是右阙阙身两侧龙虎对称出现,这与汉画像中常见的伏羲女娲对称出现模式相悖,也与川东和重庆地区常见的龙虎对称出现在双阙身内侧不同。

图2 川渝地区出土汉代伏羲女娲画像(拓本)

图3 汉代虎画像与不明画像

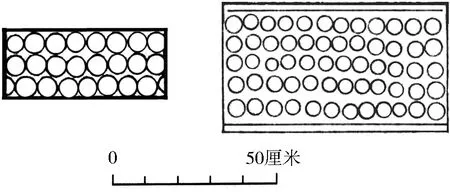

此外,邓家沱阙的双阙楼部枋子层四面的枋柱中都雕刻有相同的图案,李文将该图案称为“联璧纹”,笔者认为称为“连续圆圈纹”可能更客观、稳妥。其理由有二。第一,这些圆圈大部分仅是一个圆形,中部没有孔,只有左阙枋子层正、背面的圆圈中有小孔,并远小于璧的内孔,因此难以将它们称为璧。第二,联璧纹图案有一个很大的特点,就是璧与璧之间都有绶带相连接,而这些圆圈之间没有。

(五)雕刻技法

邓家沱阙建筑装饰的雕刻技法主要为平面浅浮雕和半立雕两种。其中阙身建筑装饰都为平面浅浮雕,楼部除了出挑的枋头为半立雕之外其他都为平面浅浮雕,阙顶则主要用半立雕的手法表现顶盖的立体感,而顶盖本身应具有实际的遮挡雨水、保护阙体的功能。

在该阙的图像中,除枋子层四隅的角兽为半立雕石刻之外,其余的都属于模拟绘画的画像,雕刻技法多为凿纹减地凸面线刻和凿纹减地平面浅浮雕加细部阴线刻。前者主要运用阴线来刻画形象,减地的背景保留凿痕,如左阙阙身外侧的女娲图像就是比较典型的凸面线刻。后者主要是运用外轮廓来塑造形象,而轮廓内没有或少量运用阴线来刻画细部,减地的背景依然保留凿痕,如左阙斗形石背面画像中的天兔和瑞鸟是比较典型的凿纹减地平面浅浮雕。不过,这两种雕刻手法并非截然不同,在某些画像中两种技法又是混合使用,难以截然分开。

通过对实物观察可发现,凸面线刻图像的雕刻程序是先将画面的表面大体修整平整,然后再用阴线来刻画物象,最后将物象外的部分减地凿平,因此物象外的余白面上留有较细的平行凿纹。在平面浅浮雕的图像中还可见到两种不同的雕刻程序。一种是对画像的刻画,其雕刻程序与凸面线刻的程序基本相同。另一种仅见于连续圆圈纹图案,其方法简单,即将圆圈以外的余白面直接减地凿平,因此余白面上留有较细的平行凿纹,而圆圈表面仍保留有与阙体表面相同的大凿痕。圆圈表面和阙体表面的凿纹可以相互联通,说明两者都是制作阙体时留下的,再未进行任何处理。该图案的雕刻方法与该阙平面浅浮雕建筑结构装饰的雕刻方法相同。

二、邓家沱阙整体复原

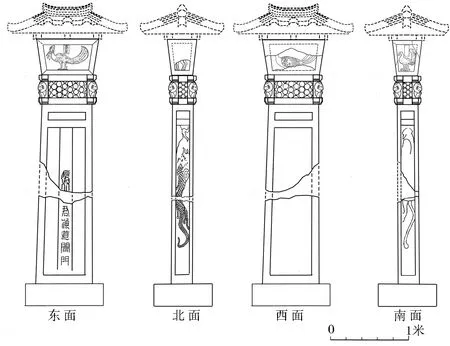

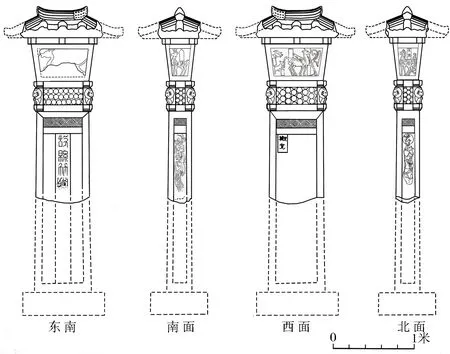

通过以上讨论,可对邓家沱阙的整体形制结构得出一个较完整认识。笔者在李文和孙文复原图基础上,对照拓本和实物构件,参考其他现存石阙,重新绘制了邓家沱双阙复原图(图4、5),并就其整体建筑形制结构和图像做进一步讨论。

该阙的石材是四川盆地地表常见的红砂岩,整个阙体应为仿木结构建筑形式,无子阙结构,从下至上由基座、阙身、楼部和顶盖四部分构成,阙总高约4米左右。

基座为一块长方形整石构成,高0.28米,宽1.1米,进深0.76米,表面无建筑装饰。

图4 忠县邓家沱阙右阙复原图(作者复原)

图5 忠县邓家沱阙左阙复原图(作者复原)

阙身为一块整石构成,高约2.4米,底部宽0.8米,进深0.29米。形制为底部宽并向上收分的侧脚式,四面均有浅浮雕装饰的建筑结构,四隅为立柱,上下分别有栏额和地栿连接,并形成一种边框形式,在边框内还有文字和画像。左阙上部的两栏额内均有平面浅浮雕的连续菱形纹,但右阙相同位置内是否有连续菱形纹不详。此外,左阙正面中部的两条阴竖线界栏内有阴刻篆书文字“故绵竹令□□□□□□□”;背面偏内侧上方有长方形榜题框,内有阴刻隶书“□宽”二字;内侧面上方有凸面线刻画像,为一人持瑞草引导一龙,龙衔住瑞草做前行状;外侧面也有凸面线刻画像,为女娲,腿部以下残,可见高髻、长服,右手举月,左手持矩。右阙正面中部的两条阴竖线界栏内有阴刻篆书文字“□□□长丘□君神道阙门”;背面无文字或图像;内侧面为凸面线刻画像,已漫漶不清,上方仅见一人的双腿,下部可辨为一头部向上的龙;外侧面画像也漫漶不清,仅下部可见一兽尾及兽后腿。

楼部为上下两块石材构成的两层结构,整体高约0.9米,最宽约0.85米,最大进深约0.4米。下部为枋子层,四面均有平面浅浮雕装饰的建筑结构,上下有两层“井”字形纵横相交的横枋,枋头伸出楼壁外,均为半立雕形式,上下枋间有四根短立柱支撑于横枋相交处。四隅各有一熊形角兽半蹲在下部的枋头上,做用力支撑枋柱状,为半立雕形式,仅后部和上下两端与阙体相连。楼部上部为上大下小的斗形石,每面的四边都有平面浅浮雕的斜撑和横栏,形成边框形式。边框内均有画像,左阙正面的画像残破严重,似为一龙或麒麟;背面画像中有瑞草、长有双翼的天鹿、奔跑的飞兔和口衔嘉禾的鸾鸟,诸像旁边都有长方形的内凹榜题框,但框内均未刻文字或文字已被风化磨掉;内侧面画像为一天马,其背上方有长方形凸起的榜题框,内有阴刻隶书“天马”二字;外侧面为天禄,榜题框为圭形凸起,文字已漫漶不清。右阙正面画像为凤凰,有隶书标题“凤凰”二字;背面画像已漫漶不清,似也为凤凰;内侧面画像残损严重,仅可见一兽的四足;外侧面为三足乌或三青鸟,标题“三□□”3字,但仅“三”字可辨。

阙顶也为一块整石,现仅存左阙顶盖,虽下端略残,但基本结构可复原。其高0.48米,残宽约0.92米,残进深0.49米,推测复原后的顶部宽度约1.2~1.3米。该顶为单檐四阿顶,根据现存部分推测其前檐出挑部分并不深。顶盖上面有半立雕的板瓦、筒瓦组成的瓦垅,以及四角的瓦垅脊和正中的脊饰等。推测顶盖四面的前端残缺部分应有瓦当以及连檐等,顶盖下方还雕刻有一层纵横相交的檐枋,枋头伸出壁外,为半立雕形式,但不见有椽子。

三、邓家沱阙年代考

关于邓家沱阙年代,各家观点有一定差异。李文主要根据该阙出土层位、石阙形制、画像题材风格对其年代进行探讨,认为“邓家沱石阙的年代可能不早于三国时期”。孙文通过将该阙形制、画像题材、榜题等与汉代川渝地区的石阙和崖墓、石棺、石碑上的画像进行比较,认为“邓家沱阙应为汉阙而非晋阙”。杨文仅对邓家沱阙的年代下限进行了推断,根据相关历史文献和西晋时期无石阙发现等情况,“初步可以认为邓家沱石阙是西晋之前的遗物”。在上述三种观点中笔者大体赞同孙文观点,但还可在此基础上进一步断代。下面笔者从石阙的形制结构、图像、铭文等三方面试作分析。

(一)形制结构

邓家沱阙从下至上由基座、阙身、楼部和顶盖等四部分构成。基座为一块长方形整石,形制与忠县、渠县等地的汉代石阙基座基本相同。阙身虽有残断,但可知形制为底部宽并向上收分的侧脚式,这种侧脚式阙身也是忠县和渠县等地汉阙的共同特征。不过,该阙身也有自己的特点,即阙身很薄,宽度与进深的比例约为3∶1,而渠县和忠县其他石阙的阙身较厚,宽度与进深的比例约为3∶2,其他地区的汉阙宽度与进深的比例也都在2∶1左右。唯一与邓家沱阙阙身形制相似的是山东莒南孙氏阙,*刘心健、张鸣雪:《山东莒南发现汉代石阙》,《文物》1965年第5期。其特点也是侧脚式,阙身薄,宽度与进深比例略大于3∶1,该阙建造的年代为东汉章帝元和二年(85),为东汉早期偏晚。

邓家沱阙的楼部为上下两块石材构成的两层结构,下部为枋子层,上部为上大下小的斗石层(斗形石)。这种楼部为两层结构的石阙在川渝地区是首次发现,其他石阙楼部均为2~5层石材构成的3~5层结构。例如,由2~3层石材构成的三层结构石阙有渠县冯焕阙、沈氏阙、蒲家湾阙和忠县乌杨阙,其三层结构从下至上分别为枋子层、扁石层、斗栱斗石层或枋子层,其中前三阙枋子层的枋柱下方都有栌斗承托,年代为东汉中期偏晚或东汉中晚期,其中冯焕阙为安帝永宁二年(121)或稍晚修建。4层石材构成的四层结构石阙有重庆盘溪阙、渠县王家坪阙、赵家村壹阙、赵家村贰阙和夹江杨宗阙等,其四层结构为枋子层、扁石层、斗栱斗石层、斗石层,其中枋子层的枋柱下方都有栌斗承托,年代为东汉晚期至末期。5层石材构成的五层结构石阙有雅安高颐阙、绵阳杨氏阙等,其五层结构为枋子层、扁石层、斗栱斗石层、斗石层、出头枋子层,其中枋子层的枋柱下方都有栌斗承托,年代为东汉末期,其中高颐阙为东汉末年献帝建安十四年(209)或稍晚修建。可以看出,在川渝地区石阙中,楼部层数越多、结构越复杂,则其修建年代越晚。就楼部结构而言邓家沱阙仅为两层,结构最为简单,因此年代应该不会太晚。此外,具备这种两层结构楼部的石阙在北方地区较为常见,例如山东平邑皇圣卿阙、功曹阙和河南登封嵩山三阙等,其下层为扁石层,上层为斗栱斗石层或斗石层,而年代均为东汉早中期,其中皇圣卿阙为章帝元和三年(86)、功曹阙为章帝章和元年(87)、登封太室阙为安帝元初五年(118)、启母阙为安帝延光二年(123)修建。这些石阙的年代准确,楼部结构与邓家沱阙又较为相似,这对于邓家沱阙年代的判定有较重要的参考价值。

邓家沱阙的左阙顶盖虽下端略残,但基本结构可复原。复原后可知其为单檐四阿顶,但顶盖下方不见雕刻有椽子。*笔者没有见到该阙顶的原构件,只是根据李文和孙文中的石阙复原图做出此判断。川渝地区上述楼部为3~5层结构的石阙保存较好的阙顶形制都为重檐庑殿顶,不见四阿顶形制,并在顶盖下方雕刻出若干呈放射状分布的圆形椽子。而上述楼部为两层结构的北方诸阙阙顶都为单檐四阿顶,形制与邓家沱阙顶盖相似,只是顶盖下方雕刻出平行的椽子,其中东汉中期的登封嵩山三阙是圆形椽子,东汉早期的皇圣卿阙和功曹阙是长方形椽子,而东汉早期更早的孙氏阙顶盖下方似乎也没有椽子。因此,石阙顶盖下椽子的有无和形制演变过程,对石阙年代判定也有一定的参考价值。

(二)图像

邓家沱阙楼部上层斗形石图像多为单体的仙禽神兽,而基本没有表现场景或情节。这种情况在川渝地区基本不见,但与东汉中期登封嵩山三阙楼部上层斗形石图像的情况相似,如启母阙和少室阙都可见单体的仙禽神兽。*吕品:《中岳汉三阙》,第26-32、49-54页。除了楼部上层的图像之外,邓家沱阙楼部下层的连续圆圈纹图案也与嵩山三阙楼部下层的圆圈纹图案基本相同,唯一不同的是邓家沱阙的连续圆圈纹为3排,嵩山三阙的圆圈纹为5排(图6)。因此,嵩山三阙的年代应与邓家沱阙的年代较为接近。此外,这种连续圆圈纹图案在山东平邑皇圣卿阙的楼部下层也可见到,虽然该阙楼部下层风化严重,但仍大体可见有3排连续圆圈纹,*蒋英炬、吴文琪:《山东的汉画像石艺术——概述山东汉代石阙、祠堂、墓室的代表性画像》插图一,蒋英炬编:《中国画像石全集》第一卷《山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,2000年。说明这种数排连续圆圈纹在东汉早期至中期比较流行。

图6 连续圆圈纹图案

邓家沱阙图像雕刻技法简单,除了枋子层四隅的角兽为半立雕之外,其余均为凸面线刻和减地平面浅浮雕加细部阴线刻。在汉代画像中这种平面浅浮雕技法虽然从西汉晚期至东汉晚期一直存在,本身并不具有年代特征,但这种雕刻技法与其他哪些雕刻技法一同在石阙上配合使用,却可以在一定程度上反映出年代特征。汉代石阙上大量使用平面浅浮雕或减地平面浅浮雕局部加阴线刻的技法主要是在东汉早中期,山东、河南和北京等北方地区发现的东汉早中期石阙即是其代表,甚至东汉晚期的嘉祥武氏阙也是如此。川渝地区东汉中期的石阙画像也以平面浅浮雕为主,到东汉晚期和末期虽也有部分画像为平面浅浮雕,但高浮雕和半立雕画像石刻却明显增多,并在石阙上占据显著位置。例如,东汉中期的冯焕阙的楼部图像为平面浅浮雕;东汉中期晚段的乌杨阙,其图像虽仍以减地平面浅浮雕为主,但也出现少量半立雕、弧面浅浮雕、阴线刻等技法;*乌杨阙在重庆中国三峡博物馆陈列,笔者曾多次前往该馆现场观察该阙。笔者的断代与该阙发掘简报不同,发掘简报将该阙年代定为东汉末期至魏晋时期。而年代更晚的渠县沈氏阙、蒲家湾阙以及东汉末期的川渝地区诸阙,除了部分石阙在楼部扁石层还使用平面浅浮雕技法之外,其余基本采用凸出壁面较高的弧面浅浮雕、高浮雕、半立雕和立雕技法等。通过对石阙图像雕刻技法发展的观察,可知邓家沱阙年代应处在较早阶段。

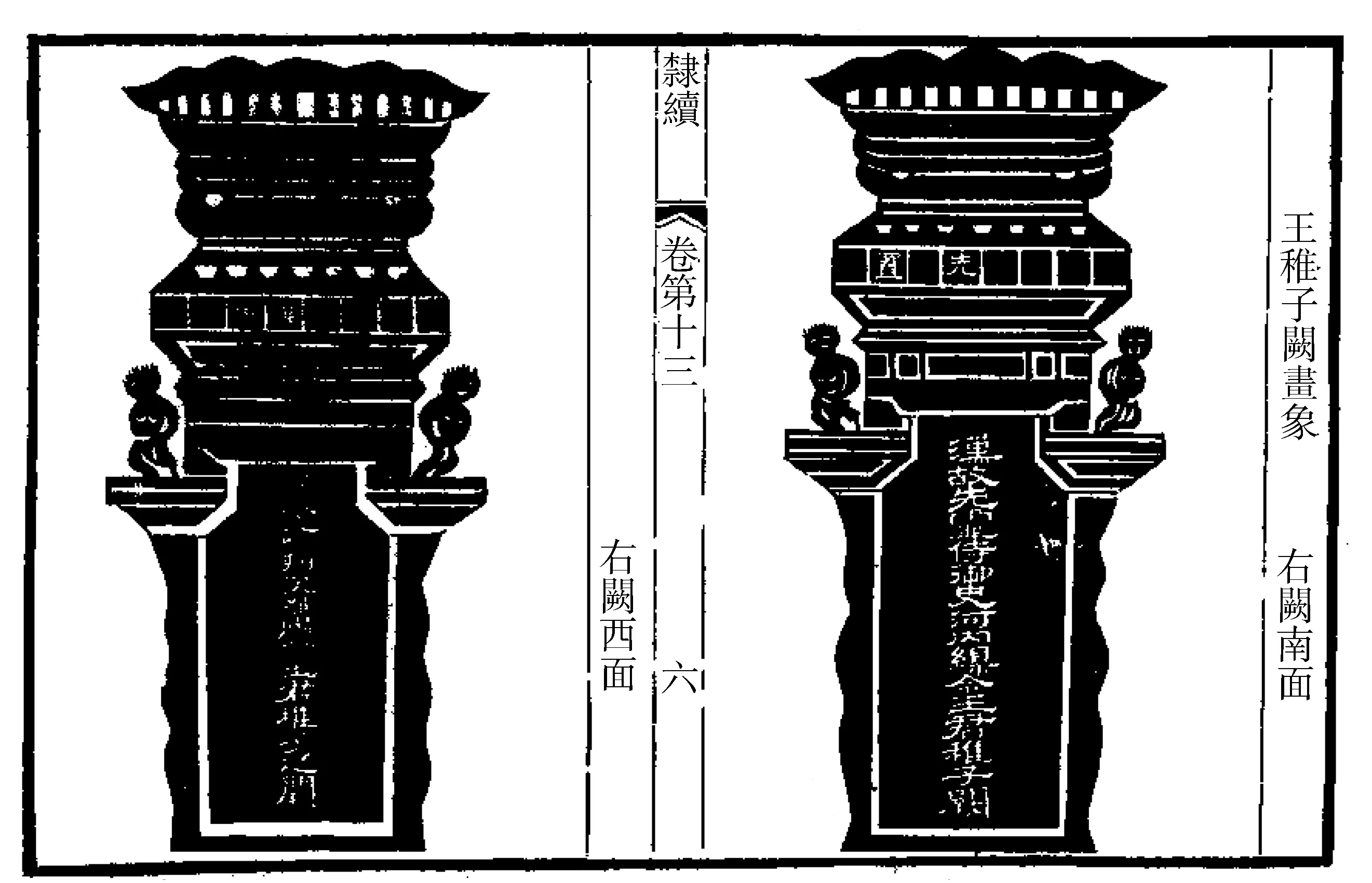

过去通常认为高浮雕和半立雕的技法出现很晚,仅见于东汉晚期作品,实际上这种雕刻技法在此之前就已出现。例如,宋代洪适在《隶续》中就记载四川新都的王稚子阙的“阙之两角有斗,斗上镌耐童儿”,并附有该阙右阙南面和西面两张摹绘图(图7)。*洪适:《隶续》卷十三《王稚子阙画象》,《隶释·隶续》,北京:中华书局影印本,1985年,第413-414页。王稚子阙虽已毁于上世纪,但从洪适所绘图中可见其下层楼部两隅栌斗上各立一个所谓“耐童儿”,因此可肯定该阙四隅都镌刻有该人物,并为半立雕式。其体态为半直立式,头发上束,上身裸体,下身描绘得不是十分清晰,但大体可辨为穿着紧身短裤或长裤。这种装束与汉代石阙上通常刻画的宽衣长袍的人物或双耳高耸出头巅的裸体仙人有明显区别。与此相反,无论是所在部位还是人物特征和体态,该人物都与现存汉代石阙上的角神十分相似,因此笔者推断“耐童儿”就是角神,只是宋人的绘画技巧不成熟而导致了其形象的变异。王稚子阙的建造年代约为东汉中期和帝元兴元年(105)或稍晚。*洪适:《隶释》卷十三,《隶释·隶续》,第144页。王稚子事迹见于《后汉书》卷七十六《循吏列传》,北京:中华书局,1965年,第2468页。如果对“耐童儿”身份的推断不误,那么至迟在东汉中期石阙楼部四隅就出现角神了。目前川渝地区所有石阙楼部角神的雕刻手法都是半立雕式的,此外,东汉中期晚段乌杨阙的兽首也采用了这种技法。

图7 《隶续》中所绘王稚子阙右阙

(三)铭文

川渝地区现存石阙上有铭文的仅渠县冯焕阙、沈氏阙、德阳司马孟台阙、雅安高颐阙和绵阳杨氏阙等5处,其中前三阙铭文在阙身正面,后二阙铭文在阙顶下面的枋端上,所有铭文都为隶书。北方地区发现的9处石阙中8处都有铭文,除了嵩山三阙之外,其余都为隶书,而嵩山三阙上的铭刻为篆书和隶书并存。例如太室阙有3处铭刻,其题额在西阙正面(南面)上部,为阳刻篆书;西阙背面(北面)的阙铭为阴刻隶书,是元初五年(118)石阙建造时镌刻的;此外还有一处铭刻在西阙正面的题额下面,为阴刻铭文,似篆似隶,是该阙建成后补刻的,镌刻年代约为延光四年(125)。启母阙有2处阙铭,皆在正面(北面),其中上方处铭刻是建阙时所刻的阴刻篆书,镌刻年代为延光二年;而下方处铭刻为熹平四年(175)补刻的阴刻隶书。少室阙也有3处铭刻,其中题额在西阙正面(北面),为阴刻篆书;阙铭在西阙背面(南面),为阴刻篆书;另在东阙正面(北面)有1处补刻人物题名,为阴刻隶书。*吕品:《中岳汉三阙》,第19-22、39-45、60-61页。

以上3处有篆书铭文的石阙的年代均为东汉中期,其中太室阙建阙时镌刻的铭文既有篆书又有隶书,而使用篆书的是更为重要的题额。这种两种书体同时出现在同一石阙上的情况与邓家沱阙十分相似,同时后者也是在更为重要的阙身正面使用篆书。此外,在太室阙建成7年后又补刻阙铭时使用的书体似篆似隶,而邓家沱阙的篆书中也出现了隶书的波磔笔画,两者情况也相似。书体方面的这些相似之处也为邓家沱阙的年代判定提供了一定的参考依据。

综合以上三方面分析,邓家沱阙在形制上采用了较早的结构,图像及铭文方面与登封嵩山三阙,特别是太室阙接近,因此其年代大体可认定为东汉中期前段,也就是公元2世纪前期。这也是目前所知川渝地区保存较好的年代最早的石阙。*四川梓潼李业阙现仅存阙身,是否是石阙尚存争议。如果被认定为石阙,则李业阙就是目前所知川渝地区年代最早的石阙。

四、邓家沱阙主要特点

邓家沱阙的特点在上述讨论中已不同程度涉及,这里再略加以概括。

在形制方面,该阙与四川东部渠县和重庆忠县诸石阙的主要特点相似,如阙身为侧脚式,整个阙体造型显得较为挺拔。不过,该阙与本地区其他石阙在形制方面也存在一定差异,如楼部为二层结构,顶盖为单檐四阿式结构,楼部上层的斗石层内不见斗栱结构等。从总体上讲该阙形制较为简单。

在图像方面,该阙与渠县及重庆地区石阙的主要特点相似,即楼部图像较多,阙身上也有大幅图像出现。同时该阙图像又有自身特点,如雕刻技法多采用凸面线刻和减地平面浅浮雕,物象多采用阴线刻画,画像风格更接近于拟绘画式;楼部上层为整幅的画面,除边框可视为楼部框栏结构之外没有其他任何建筑结构;楼部下层枋子层的四隅有半立雕的熊形角兽,与其他诸阙多为人形角神不同;枋子结构内的数排连续圆圈纹组成的图案也不见于川渝地区其他石阙。在双阙的阙身内侧均为一人引导一龙,这与渠县及重庆地区双阙内侧常见的一龙一虎图像不同。

在铭刻方面,该阙铭文分布与川渝地区石阙的主要特点相同,即铭文都在双阙阙身正面呈一列竖排分布,内容为阙主生前主要官职、姓名等。不过,该阙铭刻也有十分鲜明的自身特点,如阙身正面的铭刻为篆书,除阙身之外其他的铭刻为隶书,部分画像有铭刻榜题等。而川渝地区其他石阙的铭刻均为隶书,图像旁无榜题。

总括以上可以认为,邓家沱阙与川渝地区尤其是四川东部渠县和重庆忠县诸石阙的主要特点十分相似,但也存在部分差异。该阙的某些特点可以在北方地区的石阙中发现,而这些北方石阙的年代多早于本地区其他石阙,或与本地区早期石阙的年代大体相同。因此,可以推测邓家沱阙与本地区其他石阙具有不同特点主要是由于年代不同造成的,而与北方地区某些石阙具有相似特点则是由于年代相近形成的,体现了一种时代的共同特征。此外,邓家沱阙也有某些特点未见于此前发现的石阙,这些特点向我们展现了汉代石阙形态的多样性,这正是新材料的出现所带来的重要意义。

(责任编辑:史云鹏)

作者简介:罗二虎,四川大学历史文化学院教授(成都610064)

基金项目:四川大学中央高校基本科研业务费研究专项项目“三峡区域早期文化研究:以考古新发现为中心”(SKQY201602)

中图分类号:K234

文献标志码:A

文章编号:1006-0766(2016)04-0005-10

A New Study on the Han Dynasty Stone Que in Dengjiatuo,Zhongxian County of Chongqing

Luo Erhu

Abstract:Having summarized the recent research on the Stone Que of Han Dynasty in Dengjiatuo, Zhongxian County of Chongqing, this study focuses on details such as the excavated stratum, the structure, the chirography of inscription, the words, the picture material, the skill of carving, the plan of recovery, the age and the general characteristics. In this article, the author expounds his viewpoints on various aspects as well as on different conclusions from previous studies. The author considers the Stone Que the earliest in Sichuan-Chongqing area, and that the age of this Que should start in the early period of the mid-Eastern Han Dynasty. The structure of this Que was simple and some characteristics were unique in the local area but similar to the stone Que from the North in the same period, indicating the diversity of stone Que structures in Han Dynasty.

Key words:Stone Que in Dengjiatuo, recovery, age, general characteristics