不同方法治疗肩关节脱位伴肱骨大结节骨折的疗效分析①

2016-08-03赫英龙李保龙王天航李晓涛

赫英龙,李保龙,王天航,李晓涛

(佳木斯大学附属第一医院骨外三科,黑龙江 佳木斯154003)

不同方法治疗肩关节脱位伴肱骨大结节骨折的疗效分析①

赫英龙,李保龙,王天航,李晓涛

(佳木斯大学附属第一医院骨外三科,黑龙江 佳木斯154003)

摘要:目的:探讨非手术治疗和手术治疗肩关节脱位伴肱骨大结节骨折的临床疗效。方法:选择2012-09~2014-09佳木斯大学附属第一医院收治的肩关节脱位伴肱骨大结节骨折患者,按治疗方式分为3组,其中非手术治疗组患者23例(A组),切开复位解剖型钢板内固定治疗组患者19例(B组),切开复位可吸收螺钉内固定治疗组患者17例(C组)。通过对接受三种治疗方法的患者进行术后随访,应用Neer评分进行比较3组患者肩关节功能。结果:非手术治疗组患者肩关节Neer评分的优良率为69.57 %,解剖型钢板治疗组94.74%,可吸收螺钉治疗组为88.24%。解剖型钢板治疗组、可吸收螺钉治疗组肩关节功能Neer评分明显高于非手术治疗组。结论:在肩关节脱位伴肱骨大结节骨折患者的治疗中,采用非手术治疗和切开复位内固定治疗均可取得良好的临床效果,但确实有效的内固定可以使患者更早的进行功能锻炼,肩关节功能恢复更佳。

关键词:肩关节;大结节;骨折;功能

肩关节周围损伤较多见,其中肱骨近端骨折约占全身骨折的4%~5%,其中累及大结节的骨折占13%~33%[1]。肱骨大结节骨折多见于急性肩关节脱位或直接暴力损伤,其中15%~30%的肩关节脱位患者可合并肱骨大结节骨折。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2012-09~2014-09佳木斯大学附属第一医院骨科收治的创伤性肩关节脱位伴肱骨大结节骨折患者59例,其中男38例,女21例,年龄16~65岁。受伤至手术时间(2.58±1.44)h。左侧33例,右侧26例。致伤原因:交通事故伤20例,高处坠落伤8 例,电瓶车或摩托车摔伤18例,其他伤13 例,患者均为闭合性损伤,无合并头、胸、腹及下肢损伤。患者入院时无血管损伤,无臂丛神经损伤症状。

1.2纳入标准

(1)影像学资料及查体符合本病诊断的患者;(2)患者性别不限,病历资料完整,愿意配合术后随访者;(3)新发的创伤性骨折并未经任何处理;(4) 能耐受手法复位或手术的患者。

1.3排除标准

(1)不符合上述纳入标准者;(2)病理性骨折、骨肿瘤或患有代谢性、内分泌性骨病者;(3)合并严重的心、脑等脏器疾病,全身状况较差,无法耐受手术者;(4)拒绝配合治疗者。

1.4诊断方法

根据骨折多因间接暴力所致的病史、查体及X线和CT检查(包括CT三维重建),可做出明确诊断。X线检查出了正位(或后前位)外,应进行腋间位X线拍片。

1.5治疗方法

术前准备:患者先行牵引推拿复位法或Hippocrates 将肩关节脱位手法复位,术前常规行伤肩关节正侧位X 线片、肩关节CT、必要时行骨三维重建检查,排除合并伤。(1)A组(非手术治疗组):即经手法复位并给予确实外固定。病人先行手法复位肩关节脱位(采用牵引推拿复位法或Hippocrats法),脱位纠正后,给予三角巾悬吊或外展架将患肢固定,并复查肩关节X线片。(2)B组(解剖型钢板治疗组):在臂丛麻醉或全麻下,患者取仰卧位,患侧外展、垫高。取肩关节前外侧切口,起于肩峰下约3cm经三角肌前1/3做纵行切口,长约8~12cm,找到三角肌前1/3间隙,经三角肌前束与中束间之间并钝性分离三角肌,逐层分离进入,在分离过程中尽量减少软组织的剥离,并注意避免损伤血管神经束。骨膜下剥离并暴露骨折端,在C型臂下将骨折复位,应用克氏针临时固定骨折断端,选取合适长度解剖型金属接骨板于血管神经束下方插入骨折处,经钻孔、测深、攻螺纹,逐枚拧入螺钉。确定骨折复位内固定满意后,拔除克氏针,冲洗创口,彻底止血,放置一引流条或引流管1枚,逐层缝合,若肩袖损伤同时予以修补切口内。术后给予有效外固定并复查X线片。(3)C组(可吸收螺钉治疗组):术前准备,麻醉及体位均同解剖型钢板治疗组。取肩前外侧经三角肌入路,以肱骨大结节体表投影为中心,切口长约5cm(注意不超过肩峰下5cm),逐层切开,于三角肌上1/3 钝性分离三角肌,显露肱骨大结节骨折断端,将骨折复位,复位满意后,克氏针临时固定骨折断端,视骨折块的大小选用合适尺寸及数量的可吸收螺钉,选用与螺钉相匹配的钻头,垂直于骨折线方向依次经钻孔、测深、攻螺纹、拧入螺钉(需注意拧入的力度及方向)。必要时用埋头器埋头。其余处理同B 组。

1.6功能康复

非手术治疗病人,固定期间须活动腕部及各手指,3~4周复查肩关节X线片,开始被动附胸位钟摆练习,分别做被动内收,外展,前屈练习。6周后拆除外固定,主动活动,8周后根据X线复查结果可允许自主负重。经手术治疗病人术后即鼓励其活动腕部及各手指,2 周内即应在医生指导下逐步行肩关节被动活动,3周后可做内收,外展,外旋,后伸各个方向限制性功能锻练, 6周后根据X线复查结果可允许自主功能锻炼。

1.7疗效评定标准

Neer 评分[2]:总分为100 分, 其中疼痛程度35分,功能30 分,活动度25 分,解剖位置10 分;其中90~100分为优秀,80~90 分为良好,70~80 分为尚可,<70 分为较差。优良率=(优秀+良好)/总例数×100%。

2结果

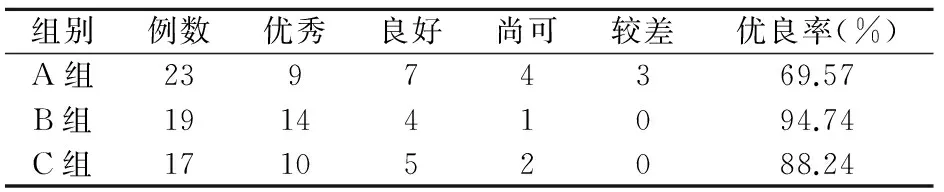

所有患者均定期随诊,随访时间6~18个月,伤口均甲级愈合,骨折均达到临床骨折愈合标准。通过复查肩关节X线片及Neer评分对肩关节功能进行评估。非手术治疗组(A组)、解剖型钢板治疗组(B组)、可吸收螺钉治疗组(C组)的Neer评分比较。患者年龄、性别构成差异均无统计学意义(P>0. 05) ,具有可比性。见表1。

表1 三组Neer肩关节功能评分(例)

非手术治疗组患者肩关节Neer评分的优良率为69.57 %,解剖型钢板治疗组94.74%,可吸收螺钉治疗组为88.24%。解剖型钢板治疗组、可吸收螺钉治疗组肩关节功能Neer评分明显高于非手术治疗组。

3讨论

肩关节是由肱骨头和肩胛骨的关节盂构成的典型球窝关节,关节盂与肱骨头接触面积仅约1/3,因此其活动范围在四肢各关节中最大,是人体中最灵活的关节,可作屈,伸、收、展、旋转及环转运动,也是最不稳定的关节。但关节的前下方肌肉较少,而关节囊是一个松弛的纤维囊,且其下壁薄弱,所以是关节稳固性最差的薄弱点,这种解剖的特点[3]决定了在遭受外力创伤的情况下,容易造成肩关节的脱位。主要原因是由于冈上肌、冈下肌分别起自冈上窝、冈下窝而小圆肌在冈下肌的下方起自肩胛骨的背面,三块肌肉在走形中逐渐汇合形成共同的肌轴,并止点抵于肱骨大结节上,因此当肩关节遭受暴力除了会导致肩关节脱位外,还会因冈上肌、冈下肌及小圆肌等的剧烈收缩牵拉造成一种比较常见且严重的合并损伤即肱骨大结节撕脱性骨折[4]。

目前,针对肱骨大结节骨折的手术指征尚不统一。1970年,Neer[5]提出的手术指征很多专家认为过于宽泛,Neer认为以移位1cm或成角≥45°的大结节即可行手术治疗。但是之后对移位>0.5cm的未行手术治疗的患者随访的临床研究发现由于撞击综合征往往会加重患者肩关节疼痛并伴有功能受限。因此PARK[6]及PLATZER[7]等专家通过大量的临床观察后建议普通人群肱骨大结节骨折移位超过5mm需通过手术将骨折解剖复位治疗,同时提出对于活动要求高的患者为减少移位骨折块对肩峰撞击可将标准提高到3mm。Konrad[8]等认为处理肱骨大结节骨折应采用"更加大胆"的治疗方案。

手术治疗只是整个治疗过程中第一个阶段,而整个治疗的最终目的是恢复肩关节功能。通过本文得出解剖型钢板及可吸收螺钉作为确实的内固定是患肩得以早期功能锻炼的前提,而患者自身的功能锻炼则贯穿于整个患肢恢复过程始终,早期功能锻炼可以更有效的防止肩关节黏连和僵硬及减少肩峰下撞击综合征[9]的出现,同时加快组织的新陈代谢,利于组织肿胀的消退,同时减少肌萎缩,有利于肩关节的功能恢复,因其持续时间较长,更应应循序渐进,避免操之过急,导致不恰当的锻炼方法及过度锻炼造成的肌肉及关节牵拉伤,加重病情。总之,对于早期的功能锻炼应循序渐进,更需持之以恒。

总之,在肩关节脱位伴肱骨大结节撕脱性骨折的治疗中,采用非手术治疗、解剖型钢板及可吸收螺钉内固定治疗均可取得良好的临床效。切开复位并给予确实有效内固定可以使患者更早的进行功能锻炼,肩关节功能恢复更佳。但由于本研究观察时间短,收集病例有限,对于患者机体差异性分析需要经过更长的观察时间及扩大样本量来完善观察研究。

参考文献:

[1]Krist iansen B, Barfod G, Bredesen J. Epidem iology of proximal humeral fractures [ J] . Acta Orthop Scand,1987,58(1):75-77

[2]刘志雄.骨科常用诊断分类方法功能结果评定标准[M].北京:北京科学技术出版社,2005:282

[3] 彭俊良,陈戈.肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的临床治疗探讨[J]. 中华临床新医学, 2003, 3(2):124

[4]李荣锐,魏巍,翟饶生,等.可吸收螺钉治疗肱骨大结节骨16例分析[J]. 黑龙江医药科学,2009,32(1):81-82

[5]Neer CS.Displaced proximal humeral fractures.part I.classification and evaluation[J].J Bone Joint Surg Am,1970,52: 1077-1089

[6]Park TS,Choi IY,Kim YH,et al.A new suggestion for the treatment of minimally displaced fractures of the greater tuberosity of the proximal humerus[J].Bull Hosp Jt Dis,1997,56 (3):171-176

[7]Platzer P,Kutscha -Lissberg F,Lehr S,et al. The influence of displacement on shoulder function in patients with minimally displaced fractures of the greater tuberosity [J]. Injury,2005,36:1185-1189

[8]Konrad I Gruson,David E Ruchelsman,Nirmal C Tejwani. Isolated tuberosity fractures of the proximal humeral: current concepts[J].Injury,2008, 39(3): 284-298

[9]李长德,解锦鼎,安宁.三种不同内固定方法治疗老年肱骨近端骨折的临床效果分析[J]. 黑龙江医药科学,2010,33(3):17

作者简介:①赫英龙(1987~)男,黑龙江宝清人,在读硕士研究生,医师。 通讯作者:李晓涛(1974~)男,黑龙江佳木斯人,博士,副主任医师,硕士研究生导师。E-mail:574520963@qq.com。

中图分类号:R683.41

文献标识码:B

文章编号:1008-0104(2016)04-0151-02

(收稿日期:2015-06-12)