青春期:寻找“天命”的旅程

2016-08-01陈赛

陈赛

以昨日之法教今天的孩子,我们将剥夺他们的明天——约翰·杜威

青春期;进化的“阴谋”?

想象这样一个情景:某天下午,你坐在办公室,鼻子里塞了一团棉花(不要问为什么)。有人刚刚在你的办公室里烤了一个巧克力蛋糕。空气里飘荡着巧克力的香味,但因为你的鼻子塞住了,所以你还是埋头干活。直到你突然打了个喷嚏,棉花掉了,香气一下子扑鼻而来,于是你冲过去抓起一块蛋糕就吃。

从隐喻的意义上来说,所谓成年人与青少年的区别就在于,成年人的鼻子里整天塞着棉花,而青少年恰恰相反,他们天生能在百步之外闻到巧克力蛋糕的香味。

按照美国心理学家劳伦斯·斯坦伯格的说法:“当你处于青春期时,无论是友谊、性、冰激凌,或者在夏日的夜晚漫步,听你最爱的音乐,它们带给你的快感都比任何人生阶段更加鲜明与美好。”

处于青春期时,各种美好事物带来的快感都比任何人生阶段更加鲜明与美好

为什么会这样?

按照神经学的解释,青少年这种生命体验的鲜明度与青春期大脑的发育有很大的关系。科学家曾经认为大脑发育到童年末期就差不多完成了,但新的研究发现,在10岁到25岁之间,大脑一直在继续发育。不过,青春期大脑的发育不再是“生长”,而是“重组”,即大脑灰质与白质都在经历广泛的结构性变化、重组以及布线升级。

在这场大脑的升级中,有两个与“快感”相关的关键性的变化。

第一,大脑中一个叫伏隔核的区域(也叫“快感中心”)一直在扩张,到青春期增长到极限,然后开始缩小。

第二,当一个孩子进入青春期,他们的大脑会分泌出越来越多的多巴胺受体,而且大脑对多巴胺的敏感度也会达到峰值——多巴胺能生成和激发大脑中有关奖励(回报)的神经系统,从而帮助学习和决策。这可以解释青春期大脑强大的学习能力以及对于奖赏的渴望,以及他们对于成功和失败过分热心,甚至戏剧化的反应。

从某个角度来说,你甚至可以把它视为一种进化的“阴谋”:当一个人即将从家庭的安全环境进入一个更复杂的世界时,大脑已经做好了准备,鼓励他/她对这个世界产生兴奋感和好奇心,驱使他/她去探索、冒险,寻找自己在这个世界上的位置。

科学家追寻人类智力的源头,怀疑也许是某种浮士德式的疯狂基因变异开始了智人的历史——古DNA的研究发现,大概4.5万年前,现代智人到达了澳大利亚,这一旅程意味着他们得跨越海洋。当直立人、尼安德特人都还忙着在旧大陆繁衍生息时,到底是什么让智人选择了向无边无际的大海进发?在他们成功登上陆地之前,得有多少人葬身大海?他们为什么要做这件事情呢?为了荣耀?为了永生?还是几个年轻的智人一时的血气方刚?

离开家,无论对个人而言,还是对于人类作为一个物种而言,都是很艰难的事情,但也是最重要的事情。在人类漫长的进化过程中,无论觅食、求偶、谋生,都要求年轻人走出家门,进入相对不安全的环境。越是寻求冒险和新奇,越有成功的机会。就像青春小说的主人公,懵懂时离开熟悉的家,踏上冒险的征程,在经历了种种挫折与险阻之后,归来时对家和对自我都有了一个新的、更好的理解。

青春期的另一个视角

无论现代社会,还是土著部落,人类学家在几乎所有的文化中都发现了青春期作为一个特殊阶段的存在。青少年可以让人很头痛——按照美国著名女编剧诺拉·艾弗隆所说:“家有青春期儿女,唯一的补救方法是养一条狗,这样你至少还能看到一张笑脸。”但与此同时,他们也是最具有适应性的人类——他们开始获得更高级形式的推理和执行功能,但他们的血管里仍然流淌着那些勇敢、野蛮、浑身长毛的远古人类的能量。青春期的种种特质,比如热衷于刺激、冒险、同龄社交,都是经历了无数代的自然选择形成的,而它们之所以被选择,是因为它们在人生一个关键的过渡期起着关键作用:这个时候,一个人必须离开安全的家而进入一个陌生的环境。

从这种视角来看,青春期不再是一个粗糙的半成品,一个只会带来尴尬、麻烦与困惑的人生阶段,而是一个高度功能化的阶段,是在正确的时间做正确的事情。

比如青少年对于刺激的热爱。我们都喜欢新的、令人兴奋的事物,但我们从来没有像在青春期那样渴求新鲜的刺激和血脉偾张的感觉。这种欲求从10岁开始,到15岁达到顶峰,然后逐渐下降。虽然会导致一些危险行为,但也提供了一种根本性的冲动,让你想要走出去,去见识外面的世界,结识更多的人,探索更多的未知领域。

在青春期同样达到峰值的还有一个人的冒险倾向。今天的青少年不必再在捕猎或者部落战斗中冒险,但他们面对的是比旧石器时代更多更让人分裂的诱惑:酒精、毒品、汽车、半自动武器……

14~17岁的青少年最容易以身犯险,不是因为他们意识不到,或者不理解风险所在,事实上,心理学家发现他们在认识和面对风险的方式上与成年人并无大的差异,甚至常常会高估风险,但他们在权衡风险和回报的方式和成人不一样:如果冒险能带来他们想要的东西,他们就会比成人更看重回报。

斯坦伯格有一个简单的游戏可以说明这个道理。在游戏里,你要以最短的时间开车穿过小镇,当接近路口时,有时候绿灯刚好变黄,你必须快速决定是冲过去还是停下来。如果冲过去,就可以节省时间,得分更高,但前提是必须在灯变红之前开过去,否则闯了红灯,损失比停下来等待更大。所以,这个游戏鼓励冒险,但惩罚过度冒险。

电影《死亡诗社》中,基汀老师带青春期的少年们在校史楼内聆听死亡的声音,反思生的意义;在绿茵场上宣读自己的理想

实验结果发现,如果青少年是一个人独自驾车,他们冒险的程度和成年人相差不大。但如果加上一些他们十分在意的因素,比如让他们的朋友一起在房间里观看,他们冒险的概率就会增加一倍。相比之下,成年人在有朋友观看的情况下驾车行为几乎不变。

这也带出了青春期的另一个关键特征:对于与同龄人之间的关系的极度重视。所谓青春期的“同辈压力”(Peer Pressure),就是朋友之间要做同样的事情,说同样的话,穿同样的衣服,遵循同样的规则。16岁的女孩为什么要在肩膀上文身?因为她的朋友文了。一个18岁的男生为什么要上Facebook?因为他的朋友上了。他们互相怂恿,被彼此的勇敢和酷而鼓舞着,体验到强烈的团结、亲密与尊重。

作为成年人,我们也许无法理解一个13岁的少年被朋友欺骗后的歇斯底里,或者是一个15岁的年轻人因为没被邀请参加朋友聚会的巨大失落,但对他们而言,痛苦是真实而激烈的——一些大脑成像研究发现,青春期的大脑在面对同龄人的拒绝时,反应甚至比对健康和食物的威胁来得更强烈。也就是说,在神经层面上,他们把社会性的排斥视为一种对生存的威胁。

这是年轻人的本性——正是构建自己身份的年龄,他们思考性、死亡,他们孤独、害怕,他们必须寻找同盟,以稳固自己。从这个角度来说,这是一种非常实用主义的生存策略——我们由父母带到这个世界,但一生大部分时间却必须生活在由同龄人营造和重建的世界里。认识他们,了解他们并和他们建立良好关系,对今后人生的成败至关重要。社会悟性越高的猴子和老鼠,越能得到更好的地盘、更多的水和食物、更多的盟友,并且和更好更合适的伴侣有更多的性生活。而人类比任何其他物种都更复杂,更注重社会关系。

我是谁?这是一个严肃的问题

按照心理学家埃里克·埃里克森(Erik Erikson,1902~1994)的说法,在青春期,我们经历的是人生中最令人不安的一次身份危机/角色混乱。

埃里克森是美国著名的发展心理学家和精神分析学家,他将精神分析理论置于社会学的大框架之内,提出了著名的“人格渐成理论”。根据这一理论,一个人从生到死,要经历8个人格发展阶段,每一阶段都有一个特殊矛盾,能否顺利地解决这一矛盾是人格健康发展的前提。比如在婴儿期,一个婴儿要解决的是最基本的信任与不信任的问题,而到了老年,则是如何接受身体不可避免的衰败这个问题。

在他的理论中,青春期(从十一二岁到十七八岁)属于人格发展的第五个阶段。这一阶段的核心问题是自我意识的确定和自我角色的形成。在这个人生阶段,他们对于自我的认知还没有建立起来,还需要进行多层面的探索和实验,但社会(尤其是父母)对于他所要扮演的角色已经有所规定和期待,于是二者之间经常构成巨大的冲突。

这种冲突在现代社会体现得尤为明显,因为现代社会里大部分人的青春期是处于父母的庇荫之下的。20世纪60年代,美国人类学家玛格丽特·米德就曾经提出,现代青少年被庇护的生活剥夺了他们即兴发挥式的身份探索阶段。

以前的年轻人虽然很早就要靠自己谋生,人生的不确定性更大,但也给了他们更多的机会试验自己最终想成为一个什么样的人。比如19世纪的美国作家赫尔曼·梅尔维尔,虽然出身名门望族,但12岁辍学在叔叔的银行打工,在帽子店当过店员,在农场干过活,还在捕鲸船上当过服务员——这些都发生在他20岁之前。

我是谁?是什么让我感到兴奋、充满活力,得到尊重?是什么让我觉得生命有意义?对每个人来说,成长很大程度上都意味着探索这些问题,而且这种探索是全方位的,包括生理上的、情感上的、认知上的。

英国教育家肯·罗宾逊用“天命”一词来描绘这种境界——个人的天命使得我们喜欢做的与我们擅长做的完美结合。他认为,对每个人来说,发现属于自己的天命都是至关重要的,不仅因为它让我们对自身的生活更满意,而且是因为未来世界的发展取决于它。

他们被学校闷坏了!

在《让天赋自由》一书中,他对当下全球范围内的教育系统提出了尖锐的批判。他认为,英美的教育体系与世界上其他大部分国家没什么两样,除了各自的一点特色之外,都有着三个共同点。

第一, 都注重某种特定的学术能力。学术能力当然很重要,但学校只偏重严谨的分析和推理,特别是驾驭文字和运用数据的能力。这些技能固然重要,但我认为还有一些人类智慧比这些更重要。

第二, 学科等级森严。数学、科学和语言能力位于学科中的最高级别,人文学科位于中间层次,处于最底层的则是艺术学科。艺术学科里还有级别之差:音乐和视觉艺术通常比戏剧和舞蹈高一级。事实上,越来越多的学校已经将艺术课从必修课中取消了。一所大型高中可能只有一个美术老师,而小学生则几乎没有时间学习一些简单的绘画技巧。

第三, 越来越依赖某种特定的评判标准。世界各地的孩子都为了在范围狭窄的标准考试中取得更高的成绩而承受巨大的压力。

在他看来,全世界的公共教育系统都是一个拉长了的大学入学过程。他们不断给学生灌输一种狭隘的能力观,并且只重视某一单方面的才智或能力的培养,而忽略或者漠视其他一些同样重要的能力。

在这种教育体制的压制之下,青少年通常只能有两种反应,要么顺从,要么反抗。我记得自己的中学时代,考大学就是人生的所有目的。我们对于考试这件事情看得如此之重,以至于多年以后同学聚会,还有人能报出当年各种模拟考的分数和排名。

多年后,我读到哈佛心理学家霍华德·加德纳的“多重智商理论”,才知道人类不只拥有一种智商,而是拥有多种智商,包括语言的、音乐的、数学的、空间的、肌肉运动知觉的、人际关系的(与他人的关系)以及内省(对自身的认知与了解)的。他认为这些智慧都是互相独立的,没有哪一个比其他的更为重要。但是,当年没有人告诉过我们这些,也从来没有人试着鼓励或启发我们去探索自己潜在的其他能力。老师们忙于用各种知识将我们的大脑填满,没有时间,也没有兴趣教我们欣赏诗歌、音乐,启发我们用自己的大脑思考,或者追问何为美好生活。

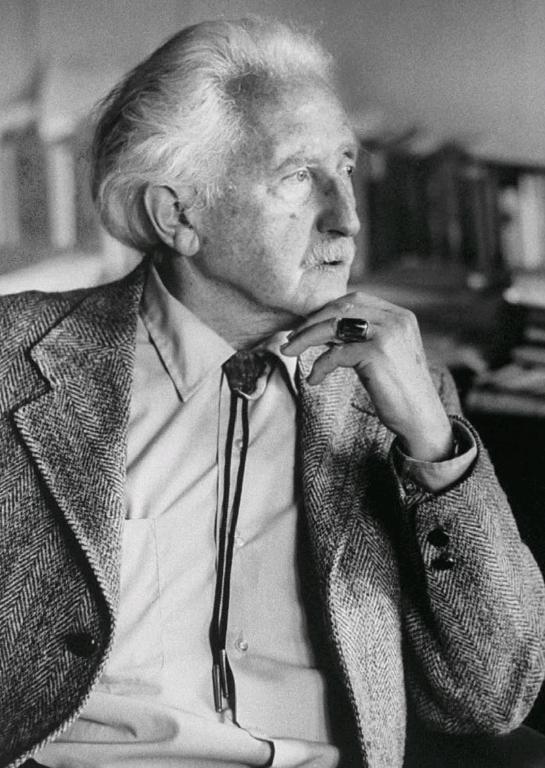

美国心理学家埃里克·埃里克森认为青春期是我们人生中最令人不安的一次身份危机、角色混乱危机

当然,也有人选择反抗。反抗的方式有很多种,但极少有好的结局。青春期的能量,冒险的欲望与探索的冲动,被现代消费社会里的种种替代性诱惑刺激着——物质主义的、感官刺激的,有时候甚至是自残性的。一个对现实感到挫败的年轻人会通过撒谎、打架、嗑药、酗酒、玩危险甚至残忍的游戏,让自己陷入各种各样的麻烦。很多国家的数据都显示一条相似的犯罪率年龄分布曲线——从13岁左右开始迅速上升,18岁达到顶峰,并在成年初期迅速下降。

事实上,埃里克森的同一性危机理论主要就是为了解释青少年对社会不满和犯罪等社会问题。他认为,如果一个青少年感到他所处的环境剥夺了他在未来发展中获得自我同一性的种种可能性,他就将以令人吃惊的力量抵抗社会环境。他宁做一个坏人,也不愿做不伦不类的人,因为至少这是他自己的选择。但是,从另一个角度来说,如果他们有更有趣或者积极的渠道进行“冒险”,这些青春期的问题行为是否就不会发生?至少会少很多?

不确定性的美德

按照罗宾逊的观点,现代教育体制最根本性的问题就在于,21世纪的学校,却是建立在18、19世纪的社会基础之上的。工业革命之前,英国中等学校基本上是封建社会流传下来的文法学校和公学。随着工业革命对人才的需求越来越大,学校才逐渐从特权阶层向平民开放。

在过去的两个多世纪里,欧美的精英私立学校愉快地谈论“博雅教育”,如何发展一个人的理性、判断力、艺术品位以及表达能力,因为他们负责培养的是社会精英,是“领导者”,而大众教育则迎合时代的经济利益,他们要培养的是“追随者”:顺从、准时、循规蹈矩、整洁,并且具备一定的数学、科学以及语言技能,因为这些技能对于工业经济时代的工作很重要。

在我们之前大部分的人生里,学习就是被教育、被衡量,被告知这个世界是怎么回事,这反映的就是工业化的本质,即模具制造,批量生产。在这一模型下,“教”是基础,效率是目的:学得越多越好,越快越好。标准化教学是合理方法,考试是合理的结果测试。至于天赋、个性、激情、想象力,都不在它的包容范围之内。

但是,21世纪,面对一个如此复杂多变、高度不确定的世界,如何训练创造力、想象力,或洞察力,如何对新的经验保持敏锐感和好奇心,如何不断接受新的知识以促进自身的发展……这些才是这个时代最稀缺的能力,而且这些都不是老师可以直接传授或者展示给学生的,必须一个人在观察、探究、实验以及耳濡目染中学习。就连哈佛大学,在他们最近的一次通识教育改革中,也在博雅教育的经典框架之外特别加入了一种新的现代心智训练方法:将学生置于一个陌生的环境,让他们接触超越他们理解力——甚至也超越教师理解力——的现象,让他们失去方向,然后通过学习和思考,重新找到方向。

青春期的大脑,进化的设计就是为了应对一个不确定的世界。他们在很多层面上被困难、不确定性以及冒险所吸引。但是,他们毕竟还年轻,心智尚未发育完全,网络虽然赋予了他们前所未有的获取与使用各种学习资源与工具的能力,以及时时刻刻彼此连接的能力,但他们还没有学会如何分析一个复杂的文本背后深层的道德、心理和哲学的价值;他们的理性还不足以让他们在各种互相冲突的价值观与生活方式模型中做出明智的选择;他们尚不懂得对历史的责任。

况且,网络也有它的危险之处。提出了“多重智商理论”的霍华德·加德纳就把这一代年轻人定义为“APP一代”。他认为,APP已经在某种程度上内化为他们的思维框架,他们不仅在技术上寻求直接、快速、简单的解决方案,甚至期待人生的方方面面也都像APP一样,快速、高效、即时满足,告诉你怎么做、如何做,别人是怎么想的,你应该如何感觉,你对自己应该如何感觉?

在《APP一代:网络化科学的新时代》一书中,他从身份、亲密关系与想象力三个角度来分析数字技术对这一代年轻人心智与情感的影响——他们的身份被简化为Facebook主页,也许装饰得很酷很世故,但掩饰不住内心深度的焦虑与不安。他们24小时挂在社交媒介上,却避开更深层次的情感投入与更复杂的人际关系所带来的脆弱性。数字工具降低了创造力的门槛,但他们也无法超越工具内在的限制。

作为教育者,加德纳欣赏建构主义的学习方式——通过探索来获取知识——他相信APP是一种“抄近路”式的发现方式,会减少青少年对世界的参与度。很多年轻人甚至从来没有迷过路。即使他们手中没有GPS设备,他们的父母手中也有。在人类整个历史上,迷路都是生活的一部分。没有人会永远迷路,别人会找到你,或者自己找到出口。但这样简单的事情其实是很深刻的。也许,他们从不觉得有随意漫步的意义或者必要,但在加德纳看来,这是锻炼年轻人独立精神与灵活性的一种有益手段。