恐怕不是最佳选择

2016-07-31赵健雄

文/赵健雄

恐怕不是最佳选择

文/赵健雄

赵健雄文化学者、诗人、作家、时评家

我看这只是个说法,不会所有画家都跑到网上去营销自己。如何成为网红,至多也只是一小部分当事人有兴趣的事情。

在传统中国的社会等级排序中,商是处于最末的,上海一家连锁超市,至今仍叫“农工商”,而去掉此前列于首位的“士”,因为在上世纪80年代商业复兴之先,士这个阶层已经差不多被抹掉了,当时需要的只是听话的人,至于知识,则有“越多越反动”之说。

正是改革开放本身,培育出一批有独立想法与看法,敢于对这个社会承担责任的知识分子,几十年来,也只有到这个时候,尽管还是间或有运动,譬如反对精神污染,批判资产阶级自由化等等,开始出现体制内外有担当的学者可以靠自己本事吃饭的局面。

这是一种大的进步。

历来看不起商人,是因为他们逐利而行,无利不起早,这和重义的儒家传统形成尖锐的对立和冲突。

儒家主张“为国以礼”“为政以德”,这么一种主张,我们在很久以后还能看到其影响,像上世纪末提出与实行“以德治国”就可以由此找到源头。

花鸟 高剑父

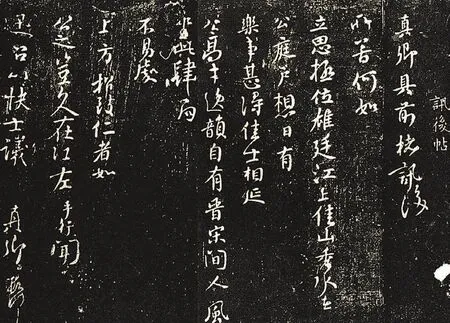

讯后帖 颜真卿

儒家强调,“不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语•述而》)认为有大德行的人都是不言利的,《论语•里仁》说“君子喻于义,小人喻于利”,在孔子看来,追求财利是庶人们所做的事,君子是不屑于此的。因此,老人家“罕言利”,并且把知义重义,还是知利重利作为衡量人道德高下的尺度与分界。《论语•卫灵公》有“君子谋道不谋食”“君子忧道不忧贫”之说;《论语•阳货》又有“君子义以为上”,提倡追求道义而不陷身于物质利益中,特别是对统治者来说,只有做到“上好义”,才能使“民莫敢不服”。(《论语•子路》)

十香园 高剑父早年学画于此

澳门普济禅院 高剑父抗战时期曾寓居于此并重开春睡画院

儒家传统影响下,这样奉义而行的画家,上世纪以来,所在多有,岭南画派创始人高剑父便是。

清光绪五年(1879年),高出生于珠江边的番禺南村员岗乡。由于家中拮据,很早便中断了学业。14岁时,经族兄介绍,入名画家居廉门下学习,接触到撞粉、撞水等新技巧。1900年,进澳门格致书院,课余从法国画家麦拉习练炭笔素描。1905年8月,高参与创办了广东最早的石印《时事画报》。第二年留学去了日本,在那里加入同盟会,与廖仲恺、何香凝夫妇、孙中山十分投缘。

尽管习得了作画技艺,高更关心的还是救国救民。1908年他任同盟会广东分会会长,积极宣传革命。1910年,与刘思复等在香港组织支那暗杀团,任副团长。此外,他还参加了庚戌新军起义、黄花岗起义、辛亥革命,后又投身二次革命和护法运动。

这个过程中,1914年,高氏兄弟在广州创办《真相画报》,阐述新的艺术理论,介绍鼎革派作品,提倡新国画,并在上海、南京、杭州等地举办画展。此时,高剑父“折衷中西”的艺术思想已经成熟。 1920年,他选择淡出政坛,潜心绘画,认为自己应当全力来推动另一场革命,那就是艺术革命。

广州海珠区昌岗中路怀德大街3号,那座叫十香园的岭南建筑,是高剑父早年学画的地方。2011年,在此举办的“岭南画派与辛亥革命—纪念辛亥革命100周年书画展”中,一幅《骷髅头骨图》惹得众人关注,该画主题为三个滚在青草地上的骷髅,阴森撼人。据十香园纪念馆长介绍,这幅高剑父真迹,反映的正是支那暗杀团神秘的入会仪式。

存世不久的支那暗杀团,当初团员加入有严格的仪式。须在深夜,屋里用黑布挡住,当中只有一张桌子,覆着白布,其上置一骷髅,另点一根蜡烛,烛火摇曳,气氛森然。入盟者必须一个人对着骷髅,静坐半晌,如果一点虚汗不出,才能行入盟礼。暗杀团执行过一系列任务,有失败的,也有成功的。那是拿自己的性命来事奉革命。武昌首义、民国建立后,团员“初志已遂,议决自行解散,且耻于求名,遂将团章盟书与年来会议函扎等文件,悉皆烧毁”。

这样的经历与情怀,当然不能不反映于笔下,高剑父早期作品,有《弱肉强食》《秋风》《东战场的烈焰》等。当然所谓的艺术革命,不止内容的更替与渗透,更有手法创新。他是个艺术家,在技法上更重视实景写生,利用了透视学等原理,让国画也有了光影明暗。同时,还吸取日本画的渲染法,把空间感和气氛表现出来。

尽管如此,我们今天读其遗作,会觉得仍是满纸中国元素。

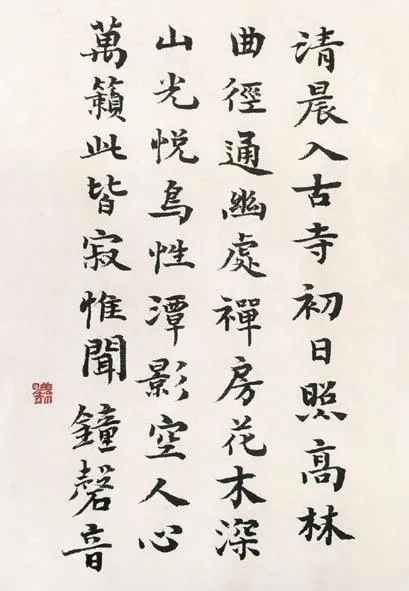

书法 林糊糊

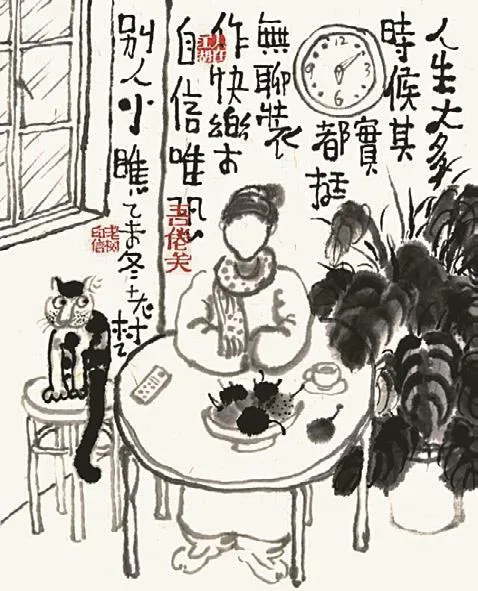

老树作品之一 老树

老树作品之二 老树

在买下义庄成立的春睡草堂里,高剑父践行了自己的艺术主张:“绘画要代表时代,应随时代而发展。”对推动中国画在新环境下的发展,起了不可否论的作用。他还试图将中国艺术推向世界,赴南亚等地采风、办展。在印度获得大诗人泰戈尔的认可。在重视绘画的教化作用与弘扬正大光明上,他的追寻与传统并无大异,尽管取向是不一样的。这样的艺术家,自然不会逐利而行,把挣钱当成最重要的事情,即使挣了钱,也还是用来实现更大的人生目标。

和高一样,视革命(即新时代的“义”)与绘画为人生追求之两端者,此后亦不乏,甚至层出不穷,20世纪中国的知识人,包括画家,许多时候做到了义无返顾,举个例子,50年代初抗美援朝,当时中央美院华东分校的学生就几乎悉数报名上战场。

更早些时候,那些到延安去的画家,也抱着把自己交给抗战与革命的大愿,全无个人利益的计虑与考量。

另有一种画家,则不管这个世界如何,潜心艺术创作,也是不计功名的,如当年林风眠在重庆,独居于一处仓库中,日夜挥笔;黄宾虹一生大部分时间,亦如此。

这些前辈,尽管身世坎坷,还是奋斗不止,体会并享受到了人生可能达至的精神上的昂扬与迷醉。

但不管有什么样的追求,画家的生产和再生产,在一个商业社会中非经过商业途径无以达成,除去少数例外,如为官方供养。

中国历史上长期有设立宫廷画院的传统,负责照料画家生活,使他们可以无须分心而埋头绘事,当然有其积极作用,但恐怕无形中也会有负面影响,即推重某种画风,贬抑另一种画风,干扰艺术本身的发展,既创造繁荣,也影响繁荣。

西方情况有所不同,在文化复兴时期或更早一些,就由贵族养着画家,任其自由、更多情况下是有所规范地创作。

到了现代,才基本上形成由画商负责经营,画家只管创作的局面。用孔子的话来说,君子远庖厨,日子当然要过的,钱也得挣,但不参与具体过程。这种方式自有其好处,所以目下成为主流。也有坏处是创作方向难免为市场左右,所以尤其需要个人的定力,这时候回过头来看上世纪初的那些画家,或许我们还是会有点羞愧。

与传统经营方式最大的区别,是网红尽管也可以有操盘者,往往还得自己出马,直接勾挂,这就更容易影响创作状态与心气,倒也不见得不好,但这么一种方式,对有志于绘事本身或抱有更高人生目标者,恐怕不是最佳选择。