姜宝林艺术的“笔墨”与“现代”

2016-07-31薛永年

文/薛永年

姜宝林艺术的“笔墨”与“现代”

文/薛永年

姜宝林70大寿的时候,在中国美术馆举行了个展,同时举办研讨会,研讨会是我主持的,刘曦林先生、赵力忠先生都在。讨论非常热烈,我在最后说:宝林的艺术并没有终止,到75岁、80岁再办展览,会达到更新的境地。今年就是他75虚岁,这个展览果然更加不同凡响,总的看,是抽象因素增加了,一些朋友把他看成现代中国画笔墨语言之变代表性人物,是有根据的。

笔墨是中国画艺术语言的核心,姜宝林也非常重视笔墨,但他同时强调自己同样重视中国画的现代。他说“既要笔墨,也要现代”。他不是说“既要笔墨,也要意境”,不是说“既要传统,也要现代”,因此,怎么理解姜宝林艺术的笔墨特色,怎么理解其“笔墨”与“现代”的关系,都是值得思考的。会议通知用“笔墨抽象构成主义”概括姜宝林的笔墨,这当然是一种见解,但是姜宝林的笔墨除去抽象和构成因素之外,还有没有别的因素,比如有没有具象因素?

清代的石涛说“笔墨当随时代”,人民大学的陈传席说“笔墨当随古代”。前者的意思是笔墨要随时代而发展,不能固步自封。后者的意思是,笔墨是历史的积淀,要保持传统基因,要守住笔墨中恒常不变的东西。那么,姜宝林的笔墨,是仅仅随时代的所谓现代笔墨,还是表现了现代感又有历史积淀的高质量的笔墨,都需要结合他的艺术实践,结合他的作品加以认识。

姜宝林的笔墨语言,主体是中国画的语言,也吸收了外来语。

他的笔墨离不开描绘的对象,或者说基本没有离开对象给他的感受,也离不开他的艺术渊源。他描绘的对象,是山水、花鸟,或者说是山水花鸟的印象。他的艺术渊源,可以从陆俨少、顾坤伯、潘天寿、李可染,追溯到黄宾虹、齐白石乃至吴昌硕,还有古代的文人画、民间的壁画、剪纸,现代的木刻。西方的现代艺术,他也有所吸收。

无疑,姜宝林的笔墨是其个性化艺术风格的重要因素,但艺术语言作为交流的凭借,沟通的桥梁,不是某个艺术家独有的,语言不但有历史的继承性,而且在同一文化中有同时代的普适性。任何一个画家,都需要通过学习,掌握所从事画种的艺术语言,而后在“外师造化,中得心源”并使用原有艺术语言的过程中,形成自己个性化的语言方式,古代称为“家法”。其独具特色的艺术语言方式的形成,也都有一个从承到变的探索过程。据我了解,在上世纪70年代,姜宝林已精熟地掌握了传统的绘画语言,并且开始了个性化语言方式的探索。

先说山水画,大约从上世纪80年代后期开始,姜宝林的山水画就在以往成熟风格的基础上,积极开拓创新。做过多种实验,常常从自己以往的山水画中析离出一些笔墨因素,用走极端的方式加以强化,或者以简驭繁,或者在纯化中极尽穷变,形成了有个人强烈特点的两种笔墨方式,推出了两种面貌不同而非常独特的风格。一种是简化到几乎只有线条组合与律动的白描山水。

姜宝林的白描山水,发端于去西部山川写生的强烈印象,特点是简而又简,几乎极大限度地削弱了渲染、皴擦,完全摒弃了泼墨、破墨和积墨,色彩也不多,差不多只是线条的排列组合,或偶尔参以抽点。这种画法的渊源,也许是陆俨少的云水图像,但姜宝林揉合了版画的力度,剪纸装饰趣味,民间装饰图案的海水江崖,古印的篆文的朴拙,旁参西法构成之美。从笔墨而言,主要发挥了“笔”,单纯而强烈。

另一种是积墨山水,点线积叠,求其大象,不以笔胜,而以墨胜,面貌也十分强烈。这一类作品,强化了他得之于江南、西北、雁荡山和嵩山各地的感受,意境雄浑高旷、笔墨则浑厚沉郁。这种画法,可能受李可染重视表现空间关系的积墨法的启发,上溯传为董源的《潇湘图》和《夏景山口待渡图》式的点线交响,化入黄宾虹“黑墨团中天地宽”的恍惚有象,以短线大点,层层交叠,错落累积。像李可染画逆光一样,他画出了密林间的光感,拓宽了山水画所表现的视觉感受。

0 6- 4号 69cm× 8cm 0 6年 姜宝林

姜宝林的大写意花鸟,所画对象,除去香榧系列和神木系列之外,大多是前人描绘过的平常花木,但画得非常出色。若论渊源,可谓始于潘天寿,得益于与张立辰的切磋,起步就磅礴大气,泼墨淋漓,神光焕发,不同凡响。在上世纪80年代前期,他以画山水为主,大约从80年代后期开始至90年代,他的写意花鸟画画得多起来,也酝酿出两种自家面目。

一种面目,粗枝大叶,简当提炼,讲求构成,富有形式感。另一种属于满构图。似乎受到山水画局部的启示,画成林成片的树丛花丛,或密叶繁枝,或硕实累累,或闪动阳光,或浮动清雾,既以特写手段把中景拉到目前,又引入山水画的树法和叶法,标新立异,不与人同。

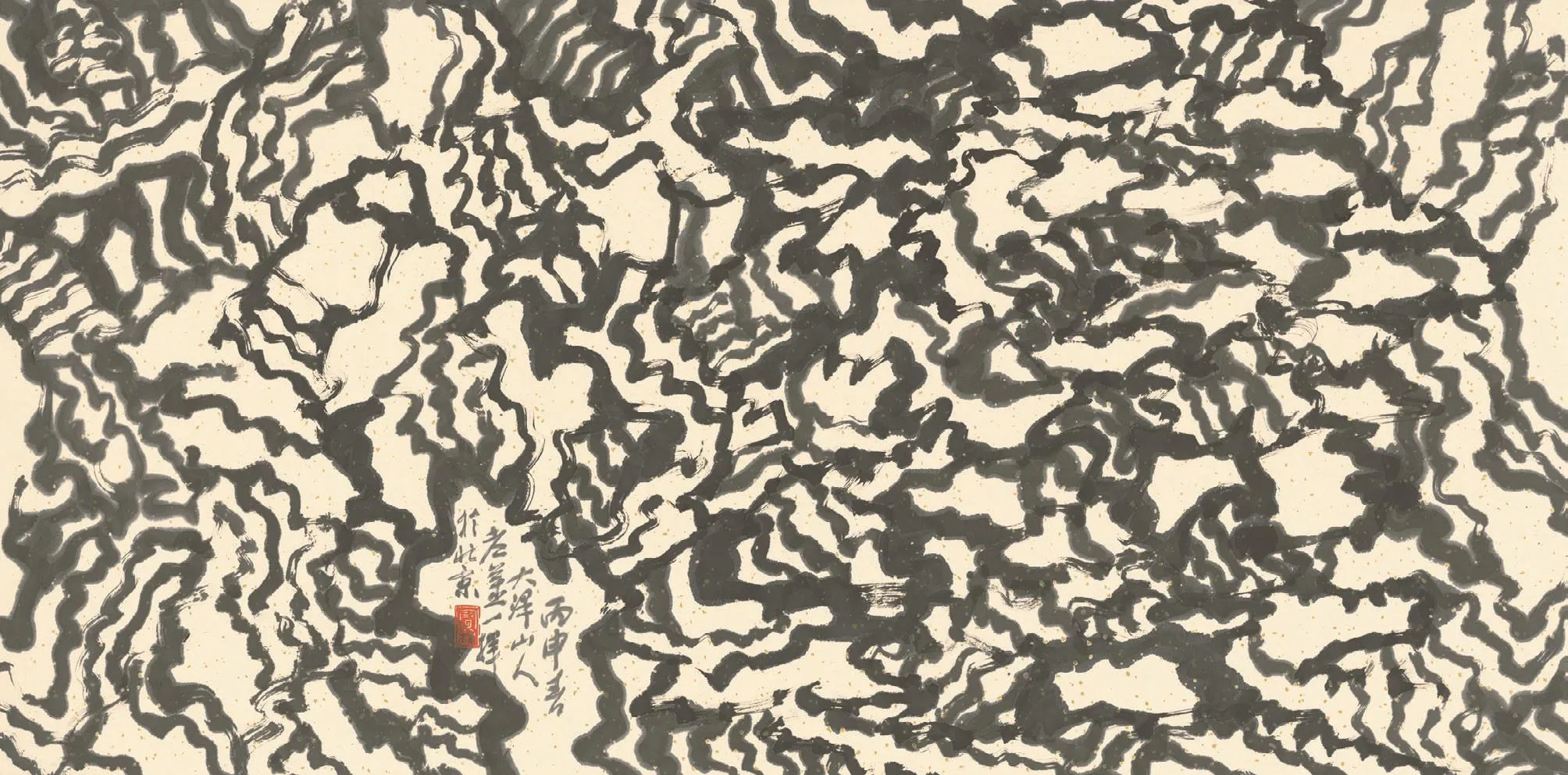

近年来,姜宝林还有一种更抽象的作品,不大容易辨别所画对象,可能最早的启发来于山水,也可能最早的启发来自花卉,还可能最早的启发来自古人的某种画法,但既表现了内心感受,又有很强的形式感。纵观姜宝林自成一家的山水画与花鸟画,可以看到,他画中的笔墨具有三种属性,一是具象示意性,二是书法抽象性,三是平面构成性。

所谓具象示意性,是指笔墨的象物功能,陆机说“宣物莫大于言,存形莫善于画”,存形不等于与照相机争功,不需要逼真绝似,往往是“妙在似与不似之间”,靠的是通过有限形似的指示和会意,进入深层的意象,并非排斥一切形似因素,也不同于书法的抽象,而“妙在似与不似之间”中“不似”那一块,正是留给表现心灵的,留给书法笔势与构成意识而发挥创造性的。

所谓书法抽象性,是指绘画笔墨类似书法点画轨迹的写心功能。当然,书法与绘画一直存在明显的区别,书法是纯抽象的,但离不开汉字的框架,中国画以往没有走到纯抽象的那一步,但也没有汉字框架的束缚。书法作为艺术,具有抒情功能,唐代孙过庭概括为“达其性情”与“形其哀乐”,也就是表现情绪和表现相对稳定的审美感情。这种写心功能的实现,靠的是笔法运动的轨迹,而保证笔法运动质量,有两个前提,一是基本点画形态的精熟,二是点画使转纵横的与情感个性的心手相应。

点画的节律,对应着艺术家的个体生命与精神品格,但点画的运动,还要体现两种内涵,一是“一阴二阳之谓道”的“天地之心”,也即乾旋坤转的宇宙意识,体现大自然的阴阳开阖,起伏回环,离合参差,一笔就是一个世界。第二,表现“筋肉骨气”的生命意识,一笔就是一个生命。这是中国书法线条与据说以中国书法入画的西方现代画家马克•托比、马瑟•威尔、克莱因、波洛克的线条本质上是不同的。

在传统的中国画概念中,一件好的作品,不仅要有笔墨表达仅仅属于这件作品的具体内容,还要有贯穿在笔墨点画中的宇宙意识、生命意识和个体精神。不仅要有“妙在似与不似间”的意象美,还要有点画形态与点画运动结合在一起像大自然和人的内心一样丰富又统一的抽象美,那种抽象美是天人合一的,是道与技的合一,超越了我与物、古与今。

黑白灰系列 0 6-6号 68cm× 8cm 0 6年 姜宝林

中国画的笔墨,虽然表现为不同的点线面,但与西画的点线面不同,为了实现生命意识、宇宙意识和个体精神的统一,必须保证一定的质量。对此,黄宾虹总结历史经验,概括出“五笔”“七墨”:“平、留、圆、重、变,浓、淡、破、泼、积、焦、渍”,以及用笔必须体现了中国哲学思想的无往不复,无垂不缩,欲左先右,欲上先下,积点成线,上下映带,左右回顾,知白守黑。至于用墨,他说的前四种古人早有论述,后三者古人有实践,黄宾虹加以总结,于是把用墨提到了新的高度。

所谓的平面构成性,是当代诸多画家在中国画中引进的设计意识。设计的引进,简化了对应物象的图式,夸大了构图的形式感,强化了几何图形对视觉的冲击力,突出了艺术家个性好尚。有人说,跨文化的艺术现代性有两个标志,一个是简化形式,二个是强化个性。构成因素恰恰有益于此。但,宝林对平面构成的引进,很少规范的几何图形,而黄宾虹主张的“不齐之齐三角觚”,更有生命感。

前文已述,姜宝林艺术的笔墨语言的特性,尽管近年抽象的因素在增长,但总体上看,还是具象示意性、书法抽象性和平面构成性的有机统一。这三种属性紧密地结合在一起,相辅相成,互为依赖,彼此生发,共同实现了笔墨的功能,实现了他追求的“既要笔墨,也要现代”。他没有因为书法抽象性,而彻底抛弃具象示意性;也没有因为平面构成性而忽略书法抽象性在律动中的实现。可以说,姜宝林的笔墨,在很大程度上,是保证质量与开放兼容的统一,是坚守历史积淀与吸收时代新机的统一,是最大限度继承优良传统与尽可能开疆拓土的统一。

0 6- 号 7 cm×8 cm 0 6年 姜宝林

姜宝林的“既要笔墨,也要现代”中的笔墨,容易被理解为传统的笔墨,其实笔墨本身就是一个发展的概念。唐以前,画家已自觉追求书法般的“骨法”用笔,但用墨尚处于盲目阶段。到了晚唐伴随山水树石兴起的“墨分五色”之说和“水韵墨彰”之法,才导致五代画家“有笔有墨”的自觉,五代荆浩便据此指出“水晕墨章,兴我唐代”。在宋代以前,笔墨承担的效能基本是状物,宋人说“笔以分其形质,墨以别其阴阳”,笔墨的基本功能主要是再现对象。

元代以后画家的笔墨才自觉写心,以写心的笔墨之变引导山水画中的丘壑之变,越来越多地发展了表现功能。表现功能被明末的董其昌进一步强化,他认为笔墨是绘画高于现实的标志:“以境之奇怪论,画不如山水;以笔墨之精妙论,山水绝不如画。”此后,“笔精墨妙”“笔情墨趣”成了画家首要追求。但山水画家的笔墨的实现,也还要以程式化的山峦树石为载体,不同于书法的抽象。清代后期以来,也就是黄宾虹所说的“道咸中兴”以来,笔墨的最新发展是金石气的盛行。这一点,不但深重地覆盖了宝林的师辈,也融入了姜宝林的艺术。

金石气的笔墨表现为两大特点,一是力之美,二是墨法的发展。前者多表现在花鸟画上,后者则多表现在山水画上。对于这一问题,我过去指导的李明博士指出,“道咸画学中兴”反映在山水画领域,是由山水画中吸收碑学笔法和拓片效果引发的笔法内涵的变化,以及对用墨传统的发扬。实际上,碑学金石书风对中国画笔墨影响,从晚清的赵之谦、吴昌硕等人已经开始,遍及20世纪很多写意画家,这是笔墨随时代而变化的明显例证。

姜宝林的“既要笔墨,也要现代”,就是既要笔墨功,也要现代感,就是笔墨要好,现代感要强。他的要笔墨,我理解有两层意思,一层意思是继承所有前人的关于笔墨的传统理法和宝贵经验。另一层意思要用现代的目标带动笔墨的发展,也就是要顺应时代的审美变化,要表现如今小小地球村中命运共同体在信息时代的心理感受和视觉经验。满构图,装饰感、平面性、极简化、笔法的金石肌理,符号的历史联系,都是探索表现现代人心理感受和视觉经验的方方面面。

所以,在我看来,姜宝林“既要笔墨,也要现代”核心内容是:发挥传统基因,表现现代审美,更新艺术观念,构建新的形式。以“不与人同”的方式,寻找新的意、新的境、新的形、新的线。为此,其笔墨语言方式是中学为体而融汇中西的,艺术精神是回归传统而立足现代。实际上他是以现代人的审美观念,筛选传统图式资源与笔墨资源,析离出来,加以优化重组,给以大胆强化,实现传统的现代性转化。

2016.9.25