体验型办公建筑实践——百度国际大厦

2016-07-29

高层办公建筑一直是城市的宠儿,同时也是最受争议的建筑类型。在最有价值的地段建造最具地标性的巨塔,极高的建造密度给城市带来繁荣景象的同时,也带来了极度不均衡的资源分配。这种特殊的城市公共建筑在挑战高度的同时,也受到极大的条件制约,往往外观形态趋同,空间被标准化的层板分割,楼层被评估效率的指标限定,剩下的只有高度和表皮做法的差异。

这引发了我的思考,这种集最新建筑科技于一体的高层建筑,对于使用者的关注却只能反映在体面的乘梯感受和全人工的物理环境上?哪些因素在制约高层办公建筑对公共空间的诉求?办公建筑的趋势是什么?设计实操层面又该如何有效地开展实践?这些都是摆在建筑师面前的问题。

办公建筑空间诉求的演变

早期的办公建筑以共享生产资料为前提,将员工集中在标准化的空间内,以实现生产的效率化,这种模式从20世纪初期一直沿用至今。

20世纪20年代的办公室

首先来回顾一下20世纪20年代的办公单元(图1),可以看到一位女性日常工作的状态:坐在工作台前,椅子的形态和现在的看上去非常相似,办公桌上的电话、打字机、电灯看似平常,但在当时却是非常奢侈的办公配置。

再来看看2010年的办公单元,图2是纽约曼哈顿办公楼群里的一个普通办公人员,他的桌面上基本的构成元素与20世纪20年代是一致的,只是把打字机换成了电脑,电话变成了无线,此外增加了摄像头这种互联网的交流和互动设备。简而言之,除了生产设备的迭代更新,组成元素几乎没有发生变化。

早期办公室劳作场景

早期的集中式办公模式比较接近于工厂(图3),如左图是一个纺织厂的劳作场景,右图是早期办公的工作场景,二者都是以简单机械的重复劳动为主。个人空间被压缩到最小,人们公用生产工具,追求的是如何提高行为效率和管理效率。

再来看看1950~2000年不同的办公场景,情景非常类似(图4)。随着人们对隐私的关注,办公建筑空间的隐私性需求也被提出,人们指出这种监视性的工作环境令人既没有工作热情,也缺乏创造力。

20世纪中期的办公室

20世纪中期,标准卡位的出现将开敞的大空间分隔成无数个私密的个体(图5)。这种分隔在当时并不是通过空间而是通过家具的物理隔断来实现的,1.4m高的隔断避免了工作中彼此之间的干扰。空间也被严格划分成等级,高层级人员拥有独立的办公隔间且靠近窗户,低层级人员只能远离窗户且跟其他人共用一个大空间。

这种模式过于强调个人隐私,公司的管理层觉得高隔断的空间带来日常管理上的问题,而久而久之员工也会有同样的想法,觉得又需要交流了。隐私从原来非常敏感的话题又转变成了大家彼此希望共享的内容(图6),人们希望把工作和一些日常生活上的想法拿出来跟大家分享,听取意见来改进。

20世纪中后期的办公室

鉴于上述要求,办公室隔断开始出现了半透明或者说相对低矮的隔断,从1.4m降为1.2m,并植入了一些玻璃,以提高人们对相互的感受(图7)。而有些公司的企业文化强调共享、透明,因此可能只有一个很低矮的视觉隔断(图8),只能保证不看到手在干什么,但都能看到对方的表情、状态和情绪,办公建筑又回归到了一个开敞共享的场景(图9)。

平衡点

周而复始的过程非常有趣,办公问题的发展和演变始终是一个闭合的环(图10)。那么,这个闭环的平衡点在哪里?从小型空间到大型空间,各自强调的内容不同。一些小型公司尤其是互联网公司更多强调体验性,而大型公司由于规模和运作效率的问题,更加强调效率性。从小型公司向大型公司转变的过程中,其空间是适度地变得越来越开放;从大型公司向小型公司转变的过程中,其空间则是越来越偏向强调私密性。如此,平衡性是每个公司在讨论空间规划时必不可少的一个重点问题。

什么因素在影响办公空间

20世纪90年代到2010年的高层建筑大多数都延续着一套商业地产的逻辑,即通过设定办公建筑在区位上的等级,合理地设计人员使用或者公司结构,强调的是自上而下的指挥,通过控制性管理提升效率。到了2010年之后,世界的经济体系形态发生了变化。为企业提供创造力和价值的一批人,其创造价值的方式发生了变化,引发了对于办公空间的进一步思考。

人性化的、可持续的、健康舒适的环境能带来工作的动力,员工需要有自由的空间,自己能够有序地组织日常事务,这里面产生了一个核心的名词——“价值的创造者”。由于创造者的主体不一样,对于空间形态的影响也不同,最终反而以释放空间的方式来达到场所的高效性。

高绩效的场所并不是让人和人之间非常紧密,而是要让人和空间、自然环境的交流变得紧密。这些高绩效的场所能够提供大型团队与小型团队之间随时互换、灵活扩充或者缩减的可能性。场所里可控变量实现智能化的控制,室外的环境、景观、自然采光、通风等都会为场所提供足够的品质(图11)。因此,影响办公间空间性质的因素并不是由空间自身或者使用空间个体的差异决定的,而是由价值创造的方式决定的。

在早期的集中办公模式中,创造价值的核心成员并不是普通员工而是公司的领导者,少数人领导多数人,少数人是价值创造主体,这种金字塔式的公司架构就决定了上层人员在组织公司的运作方式和决策公司的发展方向上,有着至关重要的影响。而现在由于互联网信息大爆炸,信息获取渠道扁平化,员工获取知识和工具的途径比原来简化了很多,这个时候每一个员工不再是闭塞在很小的空间内去思考问题,他甚至可能比他的上级领导思考的边界更广阔,那么创造价值的主体由少数变成了大多数,任何员工都有可能为公司创造价值。

很显然如今的互联网科技公司都是这种模式,公司为员工创造更好的空间、更好的后勤辅助支撑。由于这些员工都是脑力劳动者,他们可能会比其领导能够更多地从细微的地方发现潜在的价值增长点。空间本身就是为这些人创造的,因此这些人的诉求就变成了企业领导者的诉求,最终催生了办公建筑发展走向的诉求。

在网络上,互联网公司办公场景的照片让人看了非常羡慕,舒适、休闲、人性化、生活化(图12)。建筑为了去适应这些活动的产生,会把空间局部地放大,尺度更加宜人,界面更加亲切,让交互的可能性达到最极端的状态,随时随地可以产生交流碰撞,这些过程被认为是能够创造价值的核心激发点。如表1,笔者总结了一些互联网企业因各种需求而产生的交流方式,以及与之相对应的理想空间。

在这些企业获取知识和创造价值的日常需求分类中,办公区只是很小的一部分,更多的是通过新的交互方式在空间上彼此串联。

办公建筑是受技术影响最直接的建筑类型,影响人类社会发展进步的相应科技都会最先被应用于办公活动之中,因此在办公空间的设计中需要有预见性地增加这类与科技工具相对应的界面,我们可以考虑以下的办法:1)采用掌上终端收发邮件及在线通讯;2)增加离开办公桌的时间;3)增大用于会议、头脑风暴及互动的空间;4)增加碰面的机会;5)增加虚拟合作空间和合作工具;6)增加虚拟沟通的次数;7)举办更多活动,使用更多设备,鼓励更多想法。

因此,交流空间的设计不再是简单地附加在交通系统上,也不是把空间稍微放大,而是应该创造多样的接触界面和相互贯通连续的空间,这样空间才能被有效激活。这些空间有足够好的物理条件,有室内外场景的融合,鼓励大家去积极使用,获得场所本身的认同感,这样的场景才是当下这个时代办公建筑应当呈现的形态。

E2模式

我们提出了E2设计模式(Efficiency & Experience)。此模式将办公空间分为效率型空间和体验型空间两个部分,通过区别对待这两个部分,以满足客户在不同维度上的需求。效率型空间是用来满足集中办公对于效率的诉求,以及符合市场的评价体系;体验型空间是为客户提供的日常交流创造的场所。当然,高层办公建筑还有一个特别的属性,即随着高度的增加,能创造一些独特的体验。但这一诉求并不是由内部空间产生的,而是由建筑的形态和其所在城市的视野范围造成的。

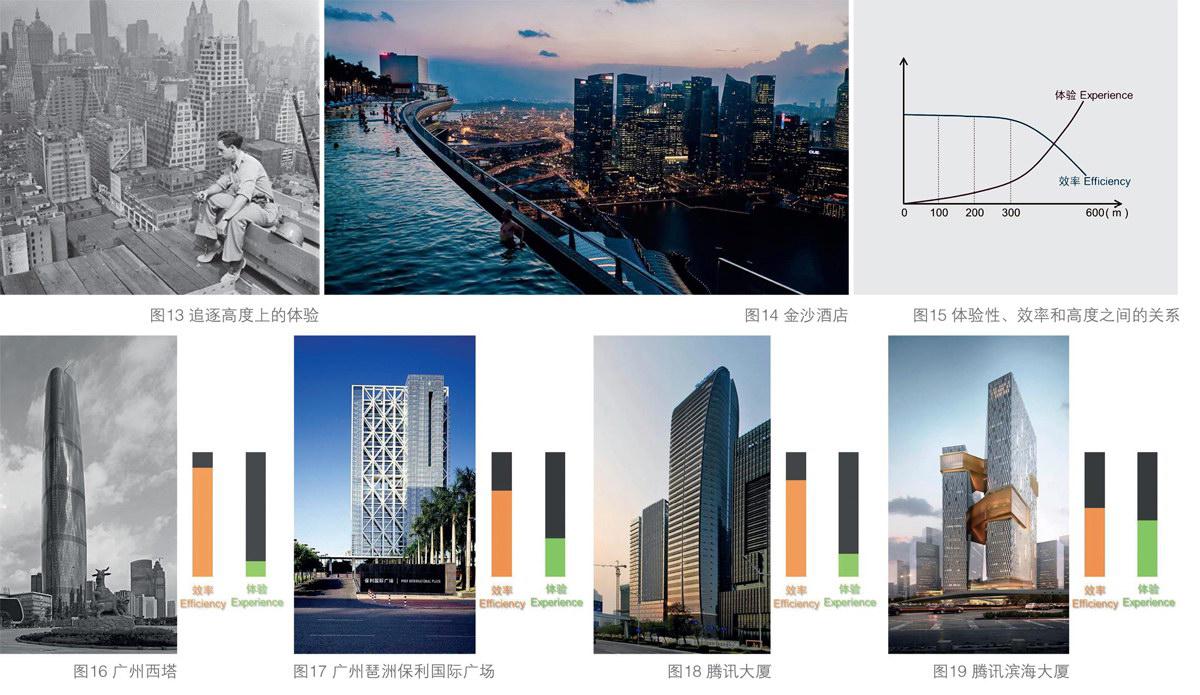

高层建筑一直在追求效率,人类则一直在追求对高度的体验,显示出与自然对抗的力量,对于超越日常生活场景的表现非常迷恋(图13),这是一种非常直接的原始诉求。当人类置身于自身创造的、超越日常生活体验的场景中时,就会本能地在精神上和这些场所发生互动,其自我认知感和满足感就会油然而生。这成为很多超高层建筑追逐高度的原因。

金沙酒店就是通过在高空设计一个巨大的平台,创造出一个让人觉得震惊的、不可思议的场景(图14)。这种场景不是日常生活场景,它依然是服务于某一个特定阶层或者特定群体的特殊体验。而我们设计办公建筑时面对的是另一种群体,需要创造出能让更多人体会并享受到的场景,这与金沙酒店的初衷是不同的。

普通建筑的体验性和高度的关系大概在100~200m的时候出现效率性的递减和体验性的提升,到了300m则是一个临界点(图15)。以下通过分析近年来建成的几栋办公楼的情况,来总结一些规律。

(1)广州西塔

广州西塔从外观来看,是一个效率感非常高的建筑。建筑的顶部有一个酒店,酒店内的中庭塑造了非常独特的场景,可以说在这个案例中是有一部分体验型空间的(图16)。

(2)广州琶洲保利国际广场

保利国际广场由SOM设计。这个项目中非常有趣的是建筑师把核心筒从平面中移了出来,并且将一个原来可能绕着核心筒布局的办公空间变成了一个板状空间,使其面向珠江有一个非常完整的视野面,结构被分离出来形成一个交叉体系。当走出核心筒时,就能看到一个采光的缝隙,是一种非常独特的体验。这栋建筑为了结构和进入平面时的感受,在效率型空间上做了一些牺牲,但体验性却得到了提升(图17)。

(3)腾讯大厦

腾讯大厦是我们工作室的早期作品。平面属于效率型,即使把它的核心筒分置在两侧,在中间植入了上下贯穿的中庭,设计了运动楼层和餐饮楼层,但依然是一个以效率优为指导原则的建筑,可以说是基于效率做出了一定的体验感(图18)。

(4)腾讯滨海大厦

在由NBBJ设计的腾讯滨海大厦中,植入了三个共享楼层。从外观上就能很明显地看出企业对于建筑空间的期待。效率型空间就固定在两个片状的塔楼内,中间是体验型空间,建筑的体验型场景被放大了,至少和效率型是对等的(图19)。

根据这样的思路,我们做了一些调研。上面的图示中,从左到右分别是针对不同类型的办公楼特点的分析(图20)。

第一种是资源优势型。这样一类的办公楼大多为效率型,但并不意味着建筑的品质就很低,像北京、上海核心区的一些超甲级写字楼很多都是这样的情况,特别是离地铁非常近的区位,商务环境完善,商务群体对于片区的依赖性非常强,不需要太多的体验型空间就能够达到很好的客户粘性。

第二种是资源劣势型。这些办公楼大多不在核心商务区,或者周围有很多同质量的写字楼相互竞争,处在资源竞争的劣势。这时可以适当降低效率去提升体验的场景感,以获取差异性,这些差异性能够为建筑带来竞争力。

第三种是IT互联网企业。这些企业对于体验型空间的需求非常高,甚至于空间本身就是企业文化的一部分。

最后一种是文化型企业。这些公司的人均面积为30~50m2,通常都有文化展廊和日常化的生活场景,灌输一种慢生活的理念,办公空间非常少,更多是在传递企业文化和生活状态。

从另一个维度上来说,销售型写字楼的体验型空间要尽可能少做。究其原因是大多数的开发商还没有从原来的市场评价体系里走出来,认为不需要做过度冒险的尝试,只需要跟其他写字楼保持一个标准或稍微好一点就有足够的竞争力;同时客户对产品的认知也建立在原有的评价体系上,不管懂不懂都会提出“这个写字楼的实用率大概有多少?”的问题,认为凡是低于70﹪的都是设计优化做的不够好。至于为什么不好,其实很多人都说不出原因。

出租型的写字楼可能这个问题相对少一点,一般出租型都是自持物业,会考虑更长久的利益,给自己的客户提供更全面的服务体验,做更多的体验型空间。而总部自用型写字楼更好,可以做得更加丰富,功能更加复合。比如深圳的证券交易中心,其上半部分是一个效率非常高的建筑,底部的交易大厅则明显是体验型的空间,强调的是视觉的刺激和自身对于金融证券行业满满的信心(图21)。腾讯滨海大厦也是同样的情况,连接体是体验型空间,两栋塔楼都是非常高效的空间(图22)。

通过对以上几座建筑的分析,可以看到体验型空间大多是在竖向上进行穿插叠加,也有另外一种平面叠加的案例,比如正在建设中的汉京大厦非常有代表性,其平面形态并不是独创的,与前文所说到的保利国际广场中把核心筒从平面里抽离出来的思路是如出一辙,但它的特殊性是在接近300m的建筑高度上做这个动作,这其实非常困难(图23)。

当然越低的建筑,这个目标越容易实现,像是成都银行“百万立方”——建筑是两片连接在一起形成复合型的空间,这也是平面叠加的典型案例(图24)。两侧高效的板状空间用核心筒服务功能带进行隔离,中间的空腔则体现视线、活动都可以发生的场景。

百度国际大厦设计思路

复合空间形态

百度国际大厦是我们基于对IT型、总部自用办公建筑的一次定制实践,与前面所举的案例都不太一样。从空间模式上,百度国际大厦是属于“平面+剖面”双重叠加的一个产品(图25),从外观上可以看出其空间是以剖面的形式进行叠加的,然后在平面上围绕边庭空间形成了一个U字形的活动区域,为此区域内的整个核心筒向一侧偏置,由此所产生一系列的改变去适应这种空间形态,属于是更复合的形态。

与我们早年设计的腾讯大厦相比,百度国际大厦空间形态也不尽相同。腾讯大厦标准层空间的效率是不容干扰的,在共享空间楼层上植入的内容就只能在这些楼层内使用。而百度国际大厦在设计思路上则希望每一层都能够有一定的共享空间,能让员工体会到室外自然环境和交流场所的植入。二者在共享空间的处理上是集中型和均布型的区别。

百度国际大厦在2015年的年底竣工,近期刚刚投入使用(图26)。在投标过程中,其实原本我们的野心非常大,希望将东西两座塔楼和北边的楼连成一个整体,创造一个三栋塔楼共享的环,并且从环上引出活力核心带到塔楼的标准楼层上,并设计了连续的楼梯让人们从屋顶花园一直步行到楼层的每一个区域。这样的共享空间概念非常多,但在实施过程中,一部分的设想被缩减了。

体验型共享空间设计

百度国际大厦首先落成投入使用的是东塔,其形体空间的构成逻辑简单纯粹,裙房满铺基地,塔楼南北薄切形体,核心筒偏置退让出空间,以8层为一个单元植入空中花园,每4层单元错位叠加,设置观景阶梯将建筑的外部空间竖向串联(图27)。

户外空间是这个项目关注的重点,正因为高层建筑对场地使用的高度集约,外部空间显得异常稀少和珍贵,设计希望为百度员工创造能够随时随地使用的空中庭院,以这个充满可能性的“核心”为载体,展开日常的工作和生活。通过环绕在空中庭院的步道系统,实现楼层间自由的连接,降低对电梯的依赖。

我们在建筑的底部大堂做了一个空腔体,裙房大多数的房间都是不需要采光的,如IDC机房、厨房、会议室等,需要采光的区域我们通过穿孔板做了云状采光口,大堂部分的设计则希望使用者抬头就可以看到空中叠合的活力核心模快,在视觉上形成贯穿的联系,为此设置了电动百叶解决遮阳问题,同时透过百叶往上看到观光电梯的穿行以及顶部空间的形态(图28)。

每8层一个标准单元,活力核心是个面向户外的场所,其由一个大活动平台、两个小露台和两个单向观景阶梯组成(图29)。每个楼层都有专属可达的户外区域,为了保证楼梯和平台的使用安全,我们设计了2.1m高的防护栏板,同时也起到降低风速的作用(图30)。

在不破坏建筑完整性的前提下,我们尽量在一些夹层空间设计了可供活动的场所。裙房上设计了一个屋顶花园,虽然尺度不大,但是由于其位于餐饮楼层之上,可以通过步道从餐厅直达屋顶。观景阶梯也遵循着统一的设计思路,靠左侧除了防护栏板之外是一个快速通过的楼梯,右侧设计了一个大阶梯状的台地,将一些绿植和休闲桌椅放置在内,成为日常工作和交流的好去处(图31,32)。

立面形态设计

立面采用了2.1m×2.1m的标准模数,使用了3种不同配置的玻璃,通过白色彩釉点的疏密调整色差,形成像素效果(图33)。裙房采用非标准的6mm铝板,不需折边,铝板的拼接变得异常平滑,切得非常锐利的转角能够把表皮的厚度消减到最薄,看起来就像完整的表面一样,带给建筑一层轻且柔和的表皮(图34)。

结语

百度国际大厦提供了非常好的空间体验,与传统封闭式的高层办公建筑有着明显的价值区别,建筑将人的活动从内部转移至外部,近场地交流得以实现,是体验式办公建筑难得的设计实践。在今天日益下滑的行业现状下,对设计师而言,很重要的一点是能够站在客户的角度去思考问题,适度地传输自己的设计理念,让客户接受设计带来的好处,进而提供改善城市公共空间的共享场所。建筑师也会在这种协调角色中获得成长,这也是我个人认为非常好的一种创作状态。