高职软件类专业“多元协同育人”合作办学研究

2016-07-29何涛邓果丽谭旭房丽娜覃国蓉深圳信息职业技术学院软件学院广东深圳518172

何涛,邓果丽,谭旭,房丽娜,覃国蓉(深圳信息职业技术学院软件学院,广东 深圳 518172)

高职软件类专业“多元协同育人”合作办学研究

何涛,邓果丽,谭旭,房丽娜,覃国蓉

(深圳信息职业技术学院软件学院,广东 深圳 518172)

摘 要:协同育人是目前高职院校采用最多的一种合作办学方式,实现专业与产业的联动成为学校合作的新机制。本文结合高职院校软件类专业,简单探讨了多元协同育人合作办学,主要阐述了协同育人的概念及特征,分析了我国高职教育协同育人的现状,介绍几种常见的协同育人合作模式,最后分析了我国高职教育协同育人创新。

关键词:软件专业;协同育人;合作机制;创新

近几年国家教育部提出了未来10年的新目标规划,改革创新人才培养模式,为社会的发展培养更多创新型、实用型、复合型的综合人才[1]。尤其是目前社会就业竞争的增强,高职院校必须采用多元化的协同育人模式才能培养更多优秀人才。而软件类专业,作为一门技术性专业,更应当在构建“多元协调育人”模式上进行积极探索,响应国家教育部改革要求的同时探索一条新的发展途径。

1 协同育人概述

1.1协同育人概念

所谓的协同育人,主要是指两个或两个以上的资源或个体,相互间团结、统一、配合,最终达成协调的步骤,共同完成对学生的培养过程。在这一过程中,以培养创新型、实用型、复合型综合人才为目标,多组织、多主体间相互协调、配合,构建多元协同育人模式,从而提高学生的综合竞争力,实现共赢。通常来说,协同育人形式包括校内协同育人和校外协同育人两种,其中校内协同育人是指学校内部学科间的相互融合,多团队、多资源的共同参与协调;校外协同育人则是指学校同企业、政府、科研院所等的深度融合,共同开展多方位、多样化的协作[2]。

1.2协同育人特征

高职院校在进行“多元协同育人”合作时,都是为了实现合作各方的共赢,因此形成了一定的特征,主要包括以下几方面:

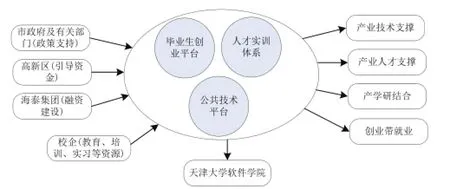

图1 天津市大学软件学院建立协同育人运行模式

(1)根据社会需求进行人才培养。无论是校内协同育人还是校外协同育人形式,在制定人才培养方案时,都必须以社会人才需求为依据,才能培养出更多的应用综合型人才。在协同育人过程中,要着力搭建实践平台,开发新课程,重建“双师”教师队伍,共同进行教育管理,偏重对学生逻辑、合作、表达、思维能力的培养与提升。例如:天津市大学软件学院,实行的校企协同育人模式,重点以企业岗位需求为培养目的,利用云计算机技术,将大量的企业案例、实训项目、教学课件等整合到云平台上,实现资源的共享。同时还建立了实践教学平台,采用实际实习、演示、专业技术课程讲座等方式,积聚上千家企业合作,为企业提供更多符合岗位需求的人才,避免人才培养同社会行业人才需求脱节现象的出现。天津市大学软件学院建立的多元协同育人运行模式如下图1所示[3]:

(2)以协同育人合作方共赢为目标。在进行协同育人过程中,合作方必须共同制定科学合理的培养方案,建立实验室,开发相关课程,搭建协同育人平台,加强合作紧密关系,并一同参与教学指导及管理。同时,还需要根据协作方自身情况,统筹安排一定的理论实践教学活动,主张课堂教学采用多种方式进行,极力将协作方的管理理念与流程融入理论知识中,提前进行学生岗位就业培训。作为协同育人合作方,学校能更好地为社会发展培养综合应用型人才,大大的提高学校的质量及声誉;其他合作方,将会得到符合需求的岗位人才,促进自身的稳定发展,提高社会竞争力。

2 我国高职教育协同育人现状分析

近年来,我国各大高职院校,纷纷开始了“多元协同育人”合作模式的探索,通过对多所高职院校成效进行调研发现,目前许多高职院校都取得了一定成绩,合作形式以表层合作为主,例如:企业专家进入高职院校担任专业委员会参与人才培养方案的制定;高职院校为企业在职员工进行一定的培训等。由此可见,我国高职教育协同育人依然存在许多问题。

2.1缺乏协同育人的动力

目前,高职院校实现产学研结合仅仅依靠自身力量难以长久维系,因此高职院校所进行的“多元协同育人”实践模式多以“政校行企”为主,即:由政府、学校、行业、企业四方共同构建的协同育人合作平台。然而,通过高职院校学生社会实践结果来看,学校在服务能力上有所差异,加上政府在公共资源管理上过于严格,缺少导向性的合作政策,直接导致“政校行企”为主导的协同育人合作模式内在动力缺乏,难以稳定顺利的进行高职院校协同育人合作模式的实行。

2.2学校教育教学与社会实践脱节

许多高职院校在对社会实践上缺乏真正意义上的认识,无法及时根据社会实际情况进行教育教学内容、方式的改变,反而将社会实践与教学割裂,单单作为学校课堂教学的补充内容。在学校教育教学中缺少社会实践的相关内容,大大降低了实践的专业性,单一的活动形式和内容,容易引起学生反感,降低了学生的学习积极性。在真正的社会实践中,被动的听从学校的统一安排,错误的认为社会实践仅仅是从事体力劳动,与社会所需要的真正实践性人才严重脱节。

2.3协同育人缺乏成熟的合作模式

从近年来高职院校实行协同育人合作办学成效来看,合作平台的缺乏是阻碍高职院校协同育人推行的一大因素。现有的协同育人合作多为临时性、基础性的,所进行的合作也是表面的,缺少一定的内涵及深度,学生在这种合作模式下所进行的实践活动也是基础性的。如:软件类专业学生,在校企合作项目中参加的实践活动,主要是办证办卡、安保、散发传单、接待来宾、统计数据等。高职院校学生满意度较低,协同育人合作实效欠缺,不利于学生今后的实习、就业。

2.4学生对合作企业信任度低

学生对学校与企业共同实行的“协同育人”认识不够,往往对合作企业存在错误认识,总是以为外面还有很多优秀的企业,大把大把的就业机会,因此不愿接受学校的就业推荐,进入合作企业工作,而宁愿独自去寻找工作机会。

3 常见协同育人模式探析

我国在协同育人方面的研究虽然比外国较晚,但是通过多方面实践、理论的研究,也有了一定的进展,产生了一些常见的协同育人合作模式,主要包括以下几种:

3.1基于产业园的模式

基于产业园的协同育人模式是指经地方政府批准,高职院校在学院用地上建设与学院主要专业相符的产业园或科技园,以优惠政策吸引专业对口的企业入驻园区,成为高职院校的协同育人平台[4]。此模式下充分发挥企业的重要主体作用,企业在校企共同育人过程中不再是旁观者,而是参与者,更是受益者。校企双方按照“资源整合、产学结合”的协同育人模式,共建生产性实训平台、技术服务和产品开发中心、技能大师工作室、创业教育实践平台等,切实增强职业院校技术技能积累能力和学生就业创业能力,以产业或专业(群)为纽带,推动专业人才培养与岗位需求衔接,人才培养链和产业链相融合[5]。在此平台上,共同培养人才,实现融教产学研和社会服务为一体的协同育人办学模式。该模式在形式上是一种政校行企四方合作办学模式。由政府进行政策引导和资金支持等;行业主管负责牵线搭桥,高职院校和企业作为执行主体,进行合作办学、协作育人。

3.2校企共建技术研究中心模式

校企深化合作的关键是模式创新。校企共建技术研究中心模式实际上是一种多方协同的产学研合作模式,是可持续发展的协同育人模式。校企合作的动力源于双方共同育人而产生的共同利益。从合作的实现上,可探索政府推动、行业引导、企业自愿、校际联系等多种形式。从协同育人的内容上,可探索教学合作、技术咨询、技术研发、共建实体和基地等。从合作深度上,可选择松散联合型或紧密型等。模式的创新应遵循市场导向,结合实际,以目标统一、协同育人、合作共赢为原则,确定最适合的实现途径与方式。在该模式下,企业在合作中获得人力资源和人才支持、以及关键技术,取得技术创新与应用收益;行业高职院校依托技术研究中心,开展融教、研、产为一体的人才培养,培养学生的技术能力、创新能力和综合职业素质,形成良性循环。学生则得到全面提高,并提升就业竞争力;家长则降低教育投资风险,从而形成多方共赢[6]。

事实证明,校企合作协同育人模式是我国高职院校采用较多的一种,它的合作方式多种多样,有效的促进了学校、企业的共同合作、资源共享、优势互补,是一种效果突出的双赢结果。

(1)学校与企业的互动模式。主要是指企业为合作学校的学生提供实习的平台,并与学校共同制定相关的教学方案,派遣专业技术人员到学校进行专业教学。这种合作模式有利的促进了企业同学校间的紧密合作,不仅企业的专业人员可以给学校学生授课,学院的教师也可以为企业在职员工提供培训,促进企业员工整体素质的提高。同时通过学校与企业的互聘,也为学生的技能训练提供了平台,有效的解决了学院实训场地、费用紧缺的问题,又为企业提供了更多的优秀人才,真正的实现了学校同企业的互补双赢。当然这种校企合作模式也会产生不良影响,尤其是人才流失现象严重。例如:经常参加企业培训的教师,具备丰富的理论知识与实践经验,受到市场的欢迎,多会为了高新离开学校投身企业。

(2)“订单”式校企合作模式。这种校企合作模式简单来说,就是在学生进入高职院校时,就成为企业的员工,是招生与招工的同步进行,而学生在工作学习过程中,也逐渐实现了教学与生产、实习与就业的同步联系。这里的学生多与企业招收的员工共同组成,由学校、企业共同实施教学,所有的教学内容、考核内容都来自于企业真实的岗位需求,着重培养学生的专业技能,开展实习课程教学,保证学生毕业后就能直接上岗工作。同时这种“订单”式的人才培养,课程设置的针对性较强,局限了学生的多元化选择,不利于学生综合竞争力的提升。

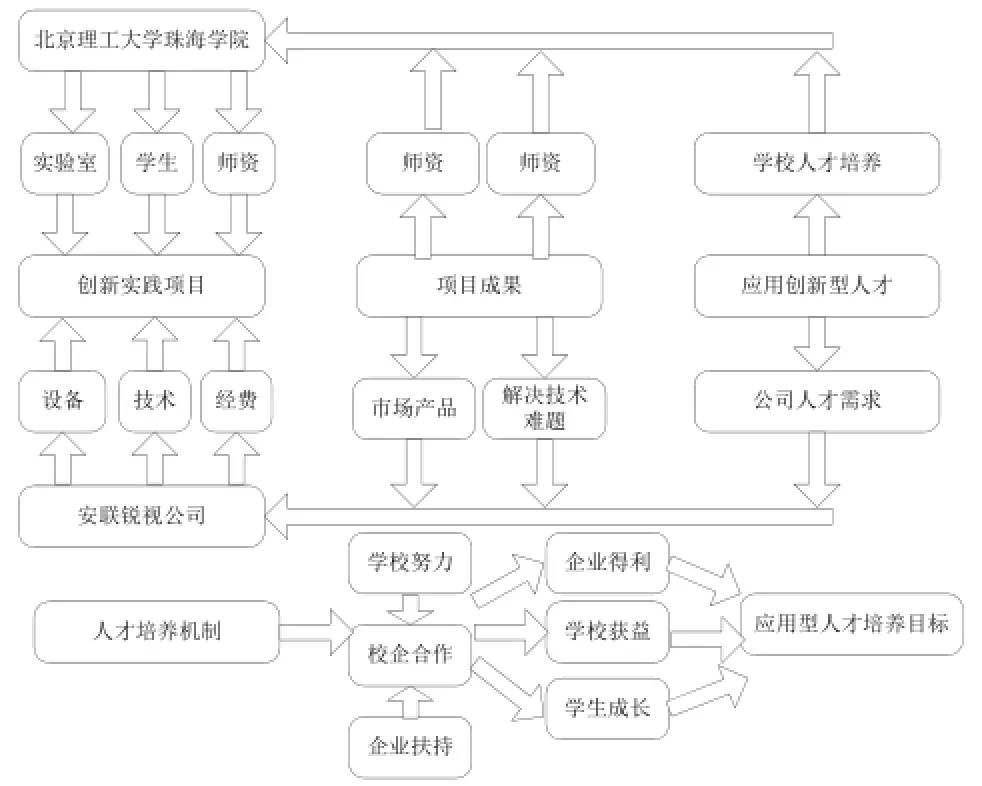

总而言之,无论以什么形式进行的校企协同育人合作,相较于传统的高职教育方法都存在一定的优势,培养了更多创新型、实用型、复合型综合人才,增强了学生的社会竞争力,同时有效的解决了企业的招聘问题,实现了学校与企业的双赢,推动了社会的稳步发展。而北京理工大学珠海学院,在与安联锐视公司的协同育人合作上建立了创新型合作模式(如图2),更利于实现双方的共赢[7]。

图2 北京理工大学珠海学院与安联锐视公司创新型合作模式

3.3集团公司主导下的双师团队共建模式

上海电子信息职业技术学院与上海仪电控股(集团)公司、山东商业职业技术学院与山东商业集团有限公司等,主要采用的是集团公司主导下的双师团队共建模式。它带有深厚的计划经济的色彩,是一种在大型国企集团内部行企和高校相互联动的模式。集团公司控制下属企业的战略、财务、人事和相关制度,并主导下属企业与高职院校开展双师型交流。这种模式具有行业院校特征,相对来说可以解决我国行业内高职院校教师队伍的企业经验不足、重理论轻实践的倾向。

该模式由行业集团公司主导,较贴近市场需求,对政府的依赖性不大。该模式合作的动力主要由企业集团、下属企业和高校间利益一致而产生,这也是行业高校在开展协同育人的优势所在。

4 高职教育“多元化协同育人”创新

4.1高职教育协同育人办学思路及原则

高职院校协同育人办学能够获得和创造新资源,包括资源的共享、科技的学习以及创造性资源和技术。同时这种育人办学模式,是不同组织间通过复杂的平台共同进行学习,以实现知识、技术的不断累计突破,将学校同企业行业的关系转变为自组织。高职教育协同育人活动是院校与企业、政府、科研院所、科技服务机构等共同协作进行的,是相互独立,又彼此联系的,也是深层次的创新活动,促使各协同主体参与协同创新,实现资源互补,形成合力,实现系统的利益最大化。

因此,在高职教育协同育人办学过程中,必须牢牢紧扣协同育人的特点及优势,科学合理的构建一套成熟的高职教育协同育人思路。

4.2高职教育协同育人机制的完善发展

高职教育协同育人合作互动管理运行机制更多的是创新多元化,因此必须依靠互动联盟,将协同育人的区域、行业进行定位。尤其是作为软件类专业院校,开放式的共享实践教学创新体系能够有效促进周边区域产业的进一步发展,提供更多的软件信息技术服务人才,形成鲜明的地域特色。加上多企业的共同协作教育,软件类人才的培养方向更加多元化,能够顺利与周边其他院校建立联盟,依靠“企业联盟”与“院校联盟”纽带,支撑高职教育协同育人模式下的人才培养实践运行[8]。为了推进高职教育协同育人机制的完善发展,在实践教学活动中建立“联合办公”模式,共同运行人才培养实践也是一大措施。

4.3高职教育协同育人办学措施

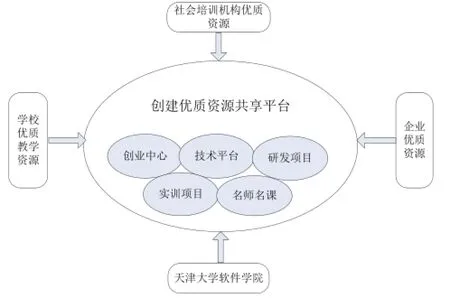

首先,加强政府、学校、企业合作基础平台建设。在高职教育协同育人办学过程中,无论是资金、场地还是技术等,都需要大量的投入消耗,仅仅依靠学院是不能长久维系的,因此需要加强与政府、企业的合作,建立合作基础平台。高职院校改善原有运营体制,最大程度的实现政府资助、企业运作、产学研结合、多元化投入创新运营机制,以创新人才培养模式来加大人才培养力度,将科学、技术、人才、产业紧密结合,实现高效对接,共同发展。天津市大学软件学院创建了优质的资源共享平台,加强了政校企协同育人合作,如下图所示[9]:

图3 天津市大学软件学院资源平台建设图

其次,加强优质企业合作的引进。目前,国内许多优秀企业拥有大量的资金、技术、人才,为了进一步促进高职院校综合应用型人才的培养,引进优质企业,构建协同育人合作是实现双赢的一条途径。通过企业的实力,共建高水准的校企联合实验室和实训基地,搭建实践教研合作平台,共同开展实践教学活动,形成高校企业共享的实践教学模式。并以企业最新的成果、课程、项目作为教学实践的主要内容,有利于加快复合型、实用型人才的培养,提高就业竞争力。

再次,完善校企合作培养机制。在同企业进行协同育人合作的过程中,高职学院要加强相关专业技术课程的培训,置换社会适应性较差的课程内容,并加强实训实习,将二者有机结合。同时,学院要以培养实施主体为重点,与合作企业共同制定培养计划,联合开展实践教学活动,简单来说就是定制、定向的人才培养计划。这种“订单”式的校企合作方式,强化了企业对学生员工化管理,促使学生提前对接企业的人才需求,是一种新型的“端到端”人才培养方式。

最后,加强企业实训教学评估管理,衔接就业渠道。针对高职院校学生在企业的实习培训,应该通过严格的标准进行评估管理,测评专业培养与企业岗位标准的适合度,更能发现知识技能教育的缺点,迅速进行纠正改善。同时高职院校也学要监控教学质量,构建教学质量监督体系,强化整个教学过程的有效监控[10]。当然,培养大量的人才,最终需要投身社会就业,为现代化社会建设做贡献,因此加强同产业发展的联系,衔接宽阔的就业渠道也是势在必行的高职教育协同育人办学措施。

5 结语

高职院校“多元协同育人”办学已经成为目前的一种教育发展趋势,近年来我国在这方面的研究取得了一定成果,大大提升了高职院校人才质量,培养了一批批专业技术扎实,高素质、实践创新能力强的多用型人才,满足了各大企业岗位需求。但是也存在一定问题,为了建立多元协同育人长效机制,必须进一步从风险防范、合作共赢、优势互补等方面进行探索研究。

参考文献:

[1] 王冬吾.“校企协同育人”人才培养模式实践研究[J].山东商业职业技术学院学报,2014(3):30-33.

[2] 揭平英.“政校行企”实践育人长效机制的实施路径[J].广州职业教育论坛,2014(2):48-52.

[3] 杜远阳.高职院校“政行企校”四方联动合作运行机制研究[J].考试周刊,2012(30):157-158.

[4] 兰小云.行业高职院校校企合作机制研究[D].华东师范大学博士论文,2013.03.

[5] 教育部.关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见[J].云南教育(视界时政版),2015-09-25.

[6] 任文杰.围绕行业企业需求推动职教发展[N].中国教育报,2011-08-25.

[7] 刘佳.校企合作联动机制研究[J].科技管理研究,2011(7):87-90.

[8] 滕利荣, 孟庆繁,王贞佐等.构建高校与社会协同实践育人新模式[J]. 中国大学教学,2012(7):74-75.

[9] 刘石英, 张建勇, 张培君. 教育与产业相融 学校与企业互动——天津市大学软件学院产学合作协同培养模式介绍[J]. 计算机教育, 2013(48): 7-19.

[10] 王向红, 陈雪珍, 刘海明. 高职院校有组织的企业实习模式与实践——以温州职业技术学院为例[J]. 职业技术教育, 2015(12): 53-57.

【责任编辑:羊玲】

中图分类号:G718.5

文献标识码:A

文章编号:1672-6332(2016)02-0040-05

【收稿日期】2016-04-09

【基金项目】广东省教育科研“十二五”项目(项目编号:2013JK270);广东省高职教育信息技术教指委教改项目(项目编号:XXJZW2015008);广东省质量工程教育教学改革项目(项目编号:GDJG2015253); 深圳重大教育研究课题(项目编号:YBZZ4075); 深圳信息职业技术学院教研项目(项目编号:JY2013106, JY2014B01)支持

【作者简介】何涛(1973-), 男(汉),广西靖西人,副教授,博士,主要研究方向:计算机教育,软件工程。E-mail:hetao@sziit.edu.cn

Research on the cooperative schooling of software engineering major in vocational colleges under the multisectors collaboration talent cultivation mechanism

HE Tao,DENG Guoli,TAN Xu,FANG Lina,QIN Guorong

(School of Software Engineering, Shenzhen Institute of Information Technology, Shenzhen 518172, P.R. China)

Abstract:Collaborative talent cultivation is one of the most common new mechanisms adopted by higher vocational colleges in school running, which can achieve the successful interactions between the schools and the industries. Based on the schooling practice of software engineering major in higher vocational colleges, this paper, to begin with,touches upon the schooling mechanism of multisectors collaboration talent cultivation, next expounds the its concept and characteristics, then introduces its current status and several common modes in China, finally analyzes the innovation of this mechanism in higher vocational education in China.

Key words:the major of software engineering; collaborative talent cultivation; cooperation mechanism; innovation