人类活动对洞庭湖区钉螺孳生与血吸虫传播途径的影响

2016-07-29张磊

张 磊

(湖南师范大学附属中学,湖南 长沙 410081)

人类活动对洞庭湖区钉螺孳生与血吸虫传播途径的影响

张 磊

(湖南师范大学附属中学,湖南 长沙 410081)

摘要:依据洞庭湖区1952~2014年的螺情、病情统计资料以及血防措施体系,从人地相互作用机制的视角分析了近数十年来人类行为对钉螺孳生环境的正负影响。结果表明:人类在不同阶段中对钉螺孳生环境与血吸虫病传播特征具有不同的响应方式:在流行区应控制污染源,进行大规模的人畜同步药物治疗,将水利工程建设、环境改造及农业产业结构调整与灭螺血防等措施融为一体破坏钉螺孳生环境,切断血吸虫病传播途径;在社区、学校进行血防健康宣传教育,提高全社会成员的自我保护意识。结合实施水利工程项目和环境改造项目是一项灭螺血防效果较好,劳动力和资金投入最少的有效方式。不同时期的人类活动方式、强度与自然驱动力的叠加是导致湖区钉螺灭而不绝和血吸虫病防不胜防的症结所在。

关键词:血吸虫病;钉螺;人类行为;灭螺血防措施体系

1引言

钉螺(Oncomelania hupensis)是血吸虫(Schistosoma japonicum)唯一的中间宿主,血吸虫是一种寄生在人畜体内导致人畜患病的寄生虫,严重损害人畜健康,甚至危及生命,故血吸虫病曾被称之为“瘟神”[1]。

湖南省内洞庭湖区的钉螺面积和血吸虫病情都是我国分布最广最严重的地区,因而一直受到有关专家学者的密切关注[2~5],以及各级政府的高度重视。长期以来,政府平均每年投入2.45亿元灭螺防病。然而,随着新的杂草洲滩的不断形成和人类活动方式的增多,强度的加大,钉螺孳生环境与血吸虫病传播途径随之扩展,进而酿成了钉螺灭而复发,血吸虫病防不胜防的严峻局面。本研究试图从人地相互作用机制出发,揭示人类行为对血吸虫病传播和钉螺孳生环境产生的正负面影响方式和影响强度;科学评价人类行为在抑制血吸虫病传播和钉螺孳生环境过程中的积极能动作用及负面效应,旨在将人类行为的负面影响导入其正向的良性循环轨道,形成有序人类活动,进而实现征服“瘟神”和生态经济持续发展的目标。

2数据来源

洞庭湖区血吸虫病的人畜治疗资料主要来自于湖南省寄生病防治研究所,螺情病情统计资料主要从湖南省血防领导小组办公室,地市血防办获取;水利灭螺,环改灭螺资料从湖南水利厅、农业厅获取,其中有部分资料引自于参考文献和地市血防办,时间尺度为1952~2014年。其中2014年的螺情病情以及治理成果从湖南省血吸虫病防治研究所防治部获取,螺情普查采用系统抽样与环境随机抽样相合的方式,设框调查,包括钉螺孳生地位置、有螺面积、查螺总框数、感染螺数、活螺密度等。

3钉螺孳生环境和血吸虫病传播途径的应对方式

血吸虫病的传染源是人畜与保虫宿主—钉螺,因而在与血吸虫病的长期抗争中,采取了以查灭钉螺,查治病人病畜为重点,再结合粪便,水源管理以及个人防护的综合性灭螺防病措施(图1)。

3.1控制传染源

人畜是血吸虫病的主要传染源,要彻底消灭血吸虫病就必须在疫源区查治病人、病畜,通过对病人病畜大规模的同步预防与治疗,控制血吸虫病的流行。新中国成立以来,洞庭湖区历经了3次大规模的疫情普查:20世纪50年代初开展第一次血吸虫病流行情况调查,1953年基本摸清了疫情及分布区域,通过20世纪50~70年代持续性的、大规模的人畜药物同步治疗,即病人采用吡喹酮疗,病牛静脉注射硝硫氰胺混悬液。血吸虫病人从1956年的324000人下降到1981年的58000人。“八五”期间继续对病人病畜进行同步治疗,全区居民血吸虫病患病率由14.37 %降至7.08 %,耕牛血吸虫病患病率由17.51 %下降到10.55 %。1995年湖南省寄生病防治研究所,在湖区进行了第二次大规模的抽样调查,结果表明:湖沼型居民粪检阳性率7.84 %,其中洲滩亚型居民感染率22.53 %,湖汊亚型居民感染率11.24 %,垸内与垸外洲滩亚型居民感染率分别为9.32 %及2.49 %,当年查出血吸虫病患者57547人,累计患者达104316人,其中晚期患者6624人(表1)。通过“九五”期大规模的人畜同步治疗,人群血吸虫病感染率由“八九”期末的7.08 %减少到“九五”期末的6.4 %。2014年人类通过采用疫情普查与人畜同步治疗相结合的方法,共治疗病畜21300头,历年累计新发现血吸虫病患者1064361人,治疗病人69629人,其中急性119人,慢性68118人,晚期1392人,达到了历史最低水平,打破了多年疫情徘徊的局面。

图1 人类对血吸虫病传播环境的应对方式与过程

表1 洞庭湖区1995年钉螺面积与血吸虫病流行情况

3.2破坏钉螺孳生环境和传播途径

钉螺生活在水位波动线上下,孳生在冬陆夏水,杂草丛生的洲滩上,或沟渠、堤坡、涵闸等潮湿环境中,人们常因打草、放牧、捕鱼虾、防洪抢险或从事农活而感染患上血吸虫病。显然,控制血吸虫病流行的关键就必须消灭钉螺。而目前灭螺的有效措施除了直接用药物(氯硝柳胺等)喷杀外,还采用了物理灭螺法,即结合水利工程建设,环境改造,农田基本建设等人类活动方式,改变微地形和区域水情,形成不利于钉螺孳生、繁殖和传播的外部环境,进而破坏钉螺孳生环境,切断血吸虫病传播途径。20世纪50年代以来,人类结合洞庭湖区治水工程建设灭螺,环境改造灭螺和农田基本建设灭螺,大约经历了4个阶段。

第一阶段(1952~1984年),主要结合堵支并流,围堵湖汊,矮围湖洲,撇洪开渠,农垦围垸和垸内田园化等水利建设灭螺,50年代末共围垦有螺湖洲186700×104m2。全湖区有螺面积由解放初期的333300×104m2下降到1984年的112000×104m2。

第二阶段(1985~1995年),通过结合洞庭湖一期治理工程来破坏钉螺孳生地和传播途径即:一方面通过防洪大堤加高培厚工程取土深挖有螺洲滩,推毁钉螺孳生地,如位于西洞庭湖区的涔汨农场,1985年起,结合涔河两岸修堤,近几年来挖掉有螺洲滩4个,面积172×104m2,挖深3~4 m,使其底面每年水淹10个月而不生长植物,垸外6个有螺洲滩通过修大堤改成护堤平台,钉螺密度由原来的0.6只/框(每框为0.11 m2)变成无螺孳生地[6]。另一方面结合洪道扫障,疏浚泥沙治理工程的实施,用挖泥船将原来水流缓慢的杂草丛生的河滩或垸外有螺洲滩上的淤泥,吹填堤脚、堤坡或建筑堤外脚渗控护堤平台,不仅使原来水流缓慢的河滩变成了水深急流的洪道,钉螺无法栖息、繁殖,而且加固了堤防,填埋了钉螺洲土,就地破坏了钉螺孳生地和传播途径。如位于西洞庭湖区的汉寿县用挖泥船将垸外有螺湖洲和湖床的淤泥吹填在堤坡上,3年共吹填堤坡25处(面积152.25 m2),共挖土方401×104m3,吹填后第二年复查,活螺平均密度,感染螺密度分别由吹填前的3.36只/m2和0.052只/m2降为零[6]。这一阶段通过水利建设项目实施灭螺,共治理垸外钉螺易感地带26700×104m2,消灭垸内钉螺面积7200×104m2。

第三阶段(1996~2000年),本阶段除了结合洞庭湖二期治理工程灭螺外,实施了以环境改造为重点的灭螺措施[7]。主要包括:护坡,将有螺堤坡,沟壁用块石或混凝土砌护,并用水泥勾缝,使其无泥无草,钉螺无法孳生;用水泥硬化有螺沟渠,破坏钉螺吸附载体;结合有螺涵闸改造将闸口外接管斜入无螺洪道或闸口内挖沉螺池,切断钉螺传播途径;在低洼有螺洲滩上开挖精养鱼池,水淹灭螺;在有螺杂草洲滩上结合平整土地,开新填旧覆盖钉螺;对有螺沟港河渠结合田园化建设清淤土埋钉螺等环改灭螺措施。这一阶段洞庭湖区硬化有螺沟渠790 km,改造有螺涵闸137座,建设精养鱼池1100×104m2,开新填旧,清淤土埋面积为1300×104m2。这些环改灭螺措施与本阶段水利工程建设灭螺措施相结合,共消灭垸内钉螺面积5600×104m2,建易感地带防护设施323 km,使钉螺面积减少到历史最低水平。

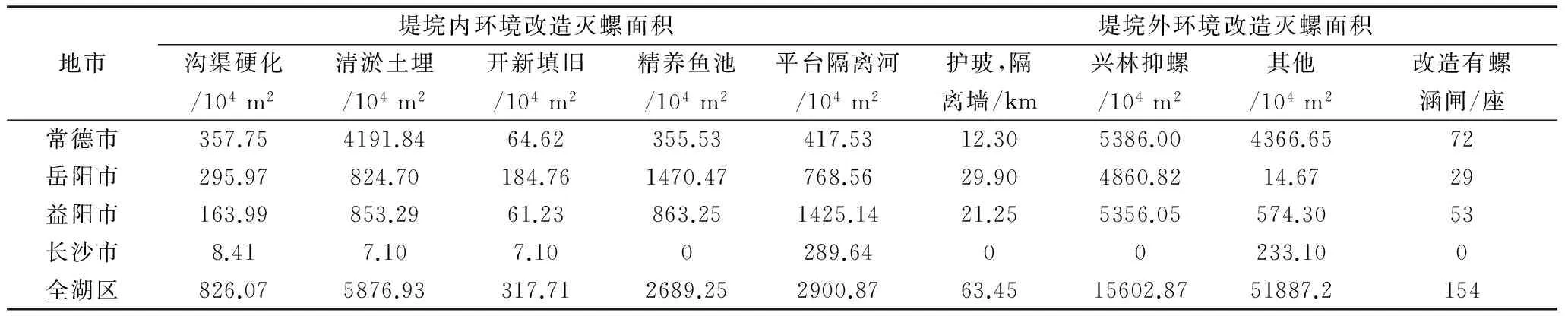

第4阶段(2001~2014年),坚持“科学防治,综合治理”的方针,仍以洞庭湖二期治理工程灭螺和环改灭螺为重点,并加大了疫源区环境改造灭螺的治理力度(表2),灭螺效果特别明显,据统计,2014年春季垸内共消灭钉螺面积442.48×104m2,垸外消灭钉螺面积8.44×104m2(表3)。

表2 洞庭湖区累计环境改造灭钉螺面积

表3 洞庭湖区2014年春季垸内垸外灭螺面积统计

由以上分析表明,长期以来人类采用水利工程建设,环境改造与药物灭螺措施相结合的方法,不仅破坏了钉螺孳生环境与传播途径,达到了灭螺效果,而且对减少灭螺血防的经济和社会投入,重建生态环境,改善农业生产条件均具有重大的意义。

3.3在易感人群区加大非工程措施建设力度

当水中存在感染血吸虫病的钉螺便成为疫水,要保护易感人群的生命安全就必须尽量避免与疫水接触,其关键在于加强血防健康宣传教育,增强易感人群的自我保护意识。近年来,各级政府在病疫流行区实施了一系列的血防健康宣传教育途径(表4)。其一是利用多种宣传工具向全社会宣传血吸虫病的危害性

以及血防知识,据统计,全湖区广播电视宣传2928次,报纸宣传403次,比往年增加216次,向社会发放健教材料275637份,在疫区共设立或修复各种形式的警示牌547个,办健教窗口584个,出动健教车596车次,动用工日10797个,宣传教育人数达3590452人。二是加强中小学生血防健康教育,紧密结合卫生部,教育部联合下达《关于加强学校预防控制血吸虫病健康教育工作》的通知精神,建立健全学校、社会、家庭三位一体的血防教育网络。病疫区将血防健教纳入中小学校教学计划,2014年共有1754座学校,有414394名中小学生接受了血防健康教育,并动员全社会关心和支持学校血防教育,联系家长共同参与血防教育活动。在各流行区形成了政府领导,部门协作,社会、学校参与的血防健康宣传教育网络,为增强易感人群自我保护能力起到了很大的促进作用。

表4 洞庭湖区2014年春季血防健康宣传教育情况统计

4人类行为与自然驱动力对钉螺孳生及传播的复合影响

洞庭湖区冬陆夏水的芦苇、杂草洲滩为钉螺孳生提供了适宜的生境条件[9、10]。而大量的泥沙沉积又为洲滩发育和水生植物滋生蔓延提供了丰富的物质。据计算,洞庭湖区因泥沙淤积,洲滩平均每年以0.32×104m3的速度增长。洲滩沃土和水生植物的相继出露,既为钉螺孳生,传播创造了良好的潮湿环境,又为老洲滩的扩展提供了继续沉积的条件,因为已形成的洲滩及其盛长的荻,芦苇等挺水植物,客观上起着阻流滞沙,助长淤积的作用[8],通过不同类型洲滩的机械阻挡和挺水植物阻滞的双重作用,改变了水动力条件与泥沙沉积之间互为因果的关系,导致了泥沙沉积,洲滩浮涨,水生植物蔓延,钉螺孳生的恶性循环(图2),使湖区每年湖洲钉螺面积增长20×103m2左右[11]。与此同时,由于洞庭湖区特定的自然环境和人文环境,人类经历了持续性的,大规模的治水工程建设,共修筑大小堤垸215个,一线防洪大堤3740 km,撇洪河支堤438 km,垸内间堤391 km,内湖堤1024 km,涵闸、外排机埠和渠系建筑物上万处。这些水利工程体系为防洪、排涝渍、灌溉和灭螺发挥了巨大作用。然而,由于缺乏系统的水利灭螺规划作指导,使许多已建和在建水利工程未结合灭螺措施同步实施,加之人类从事各种生产活动长期忽视灭螺措施,进而在很大程度上又为钉螺孳生、扩散提供了新的生境。

图2 人类行为与自然驱动力对血吸虫病传播环境的复合效应

4.1防洪大堤对钉螺孳生与传播的影响

总的来说,主要影响表现在4个方面:①防洪大堤未用混凝土砌护的散抛块石护坡,其缝隙潮湿,且杂草丛生,为钉螺孳生繁衍提供了良好的环境,2013年在岳阳县调查表明,乱石堤坡的钉螺密度和感染性钉螺密度,分别比大堤周围湖洲高9.3倍和4.2倍。②洞庭湖区的钉螺疫源地主要集中在垸外洲滩上[12],钉螺分布面积约占全湖区钉螺面积的90 %以上。由于垸外湖河长期受到泥沙的淤积,大堤的抗洪能力被泥沙淤积和洪水位不断抬高所削弱,导致洪溃决堤灾害频繁发生。据统计,1952~2014年间共溃决大小堤垸2789处,历次的溃决洪水把垸外的钉螺和疫水带入垸内,并迅速扩散,使垸内曾灭螺达标的村庄、耕地、河渠复发了钉螺,或钉螺密度增大,如1998年大洪水湖区共溃决大小堤垸142个,其中七里湖农场新巴垸钉螺平均密度从溃垸前的0.08只/0.11 m2,上升到溃垸后的1.03只/0.11 m2。③防洪大堤外脚1000 m内的杂草浅滩,夏季成水面,秋冬季成浅滩,土地肥沃,潮湿,且杂草丛生,冬季钉螺附着杂草,或在浅滩上地缝蛰伏越冬,人们放牧打草,牛蹄或草鞋则把钉螺扩散到别处,显然,这里既是钉螺的栖息之地,又是钉螺传播的主要源地。

4.2排灌系统工程对钉螺孳生与传播的影响

洞庭湖区防洪堤上现建有引水涵闸631座,未设置防拦螺设施,其中有螺扩散涵闸157座,枯水期主灌渠通过涵闸从垸外有螺洲滩引水自流灌溉,钉螺随水流进入垸内沟渠,农田,使无螺地段变成有螺地段。如东洞庭湖区岳阳县春风村,1985年在主灌渠查获钉螺面积2000 m2,到2008年扩散到10条支灌渠有螺面积28.9104 m2,活螺和感染螺平均密度分别为0.02只/0.11 m2和0.001只/0.11 m2。此外,主汛期湖区垸内垸外河湖水位同时上涨,垸内钉螺随洪水杂草飘移,与溃堤洪水带入垸内的钉螺汇入低洼地、农田积水成泽。人们为了排涝渍,把所有外排机埠开动,又将其中一部分钉螺疫水排入垸外洲滩。于是通过洪水上涨,引水灌溉和排涝渍这一纽带作用,则形成了钉螺由垸外→垸内→垸外→垸内反复扩散的恶性循环。

4.3防洪大堤与洪道整治对钉螺孳生与传播的影响

防洪大堤加高培厚和洪道清淤扫障,需要移动大量土方和淤泥,然而在取土和清淤过程中,多数情况下未采取灭螺措施,钉螺随泥土迁移至大堤附近或洪道外洲滩,导致钉螺复发或为钉螺孳生提供了新的生境条件。例如,位于东洞庭湖畔的君山区北面,长江大堤南岸的瓦湾、新河两村,围垦君山大垸之前均为有螺洲滩,通过垦殖作物反复灭螺,绝大部分地段已消灭了钉螺。2014年4月14日,湖南省血防部和岳阳市血防办在现场考察,结果在3200 m长内平台中,约2200 m段(新河村900 m,瓦湾村1300 m)与之相对应的种植区发现5处有螺沟渠,长400 m,复发钉螺面积46.7×104m2,共查4900框,拾螺2515只,感染性钉螺16只,活螺平均密度为0.5133只/0.11 m2,感染性螺平均密度0.0033只/0.11 m2,钉螺密度最大处为71只/0.11 m2,感染性螺密度最大处为0.0786只/0.11 m2。钉螺分布在与大堤内平台平行的500 m范围内,且密度近堤侧高,远堤侧低,水流由堤边流向垸中心,钉螺由垸中心逆行向堤边扩散是不可能的,此外,大堤无进水,排水涵闸,也无排灌机埠,钉螺不可能经排溉系统带入垸内。经访问当地村民,瓦湾和新河两村地段钉螺复发的主要原因是,2000~2012年用机械取长江大堤外有螺洲土筑内压平台,当时未采取任何灭螺措施,将活螺,尤其是幼螺,螺卵带入垸内,而垸内沟渠及种植地与平台基脚直接相连,在暴雨径流作用下,钉螺流入沟渠孳生,繁殖、扩散。

4.4平退堤垸及生产行为对钉螺孳生与传播的影响

1998年长江大洪水之后,人们在洞庭湖区实施了平垸行洪,退田还湖,移民建镇工程,共平退堤垸333处。平退堤垸后,洞庭湖高水位时增加水面积778.74 km2,增加有效调蓄容量34.8×108m3。但由于平退废堤垸改变了原有的水体、洲土环境,却又形成了适宜钉螺孳生、繁殖、扩散的新环境,导致废堤垸内有螺面积增加(表5)。同时人们割渔草、芦苇和捕捞渔虾等生产行为也起到了钉螺的扩散作用。众所周知,发展渔业养殖业,主要依靠鱼池繁殖提供鱼苗,农户在春汛期湖洲上割渔卵草,带回渔池自行孵化,在转运和利用渔卵草的过程中,把许多钉螺带入非疫区。渔民在河湖上捞鱼虾,需要渔船、竹竿、渔网等捕捞工具,然而这些工具却往往成为了钉螺传播,扩散的重要途径,湖南省血防部门通过对东洞庭湖区鹿角镇随机抽样调查50条小型捕渔船表明:每天均能查获钉螺,最多的572只/船/3 d,平均为98只/船/3d,活螺平均密度2.45只/11 m2。将5根直径3.5 cm的竹竿插入水深3.5 m的草洲上24 h后,有4根吸附着钉螺,共捕活螺17只;又将一条能覆盖水面57 m2的渔网在水下放置24h后,共查获126只活钉螺。洞庭湖区芦苇资源丰富,为造纸提供了优质的原材料,但是人们在运输和堆放芦苇过程中,也可将钉螺扩散。常德市血防办1982~2014年对常德市造纸厂芦苇堆放场和卸运码头进行螺情监测,结果发现每年都在卸运码头和芦苇堆放场发现活钉螺,其平均密度分别在0.18~1.23只/11m2及0.48~1.34只/11m2。

在泥沙淤积→洲滩扩展,水生植物滋生蔓延,钉螺繁殖→泥沙淤积→洲滩浮涨,水生植物蔓延,钉螺孳生这一恶性循环的自然驱动力与各个时期人类活动方式的叠加作用下,洞庭湖钉螺灭而复发,血防工作防不胜防(表6)。由此可以认为,洞庭湖区早期的人类活动方式与自然驱动力是影响钉螺孳生环境变化与血吸虫病流行的一个叠加因素。后来随着人类活动强度加大现已成为一个诱发钉螺孳生与血吸虫病流行的一个主导因素,应引起全社会的高度重视。

表5 洞庭湖区2014年春季平退废堤垸内钉螺普查成果

表6 洞庭湖区2014年春季垸内垸外查螺情况

4结论与讨论

(1)人类针对洞庭湖区钉螺孳生与传播途征,采取了一系列的对应方式,归纳起来主要有3种:一是在流行区清查传染源,同时进行大规模的人畜药物同步治疗;二是通过结合治水工程,环境改造工程等灭螺措施,破坏钉螺孳生环境,切断钉螺传播途径;三是在易感地区加强对易感人群血防健康宣传教育,增强自我保护意识,在一定程度上保护了易感人群的生命安全。

(2)几十年来的实践证明,紧密结合水利建设,环境改造等工程设施同步灭螺,人畜同步治疗是破坏钉螺孳生环境和血吸虫病流行途径的成功经验,其中,将洞庭湖治水工程与环境改造灭螺相结合的举措,对于减少灭螺血防的经济和社会投入,改善湖区生态环境,加快灭螺步伐等具有重大实际意义。

(3)泥沙淤积→芦苇、杂草洲滩扩展→新的钉螺孳生环境不断形成;高强度的人类生产方式缺乏相应的灭螺血防配套措施,为钉螺孳生和血吸虫病传播提供了新的生境和途径。应将洞庭湖二期治理工程、土地利用结构调整与灭螺血防工程措施结合起来,同时与法律、管理、科技、教育等规范人类行为的非工程措施结合起来,以充分发挥人类行为在钉螺孳生与血吸虫病流行过程中的抑制作用,从根本上巩固灭螺血防成果。

参考文献:

[1]彭文伟.传染病学第四册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994: 204~212.

[2]O T. logan. 湖南省第一例由日本血吸虫引起的痢疾病例[J]. 中华医学杂志(英文版), 1905(19): 243~245.

[3]湖南医学院. 长沙马王堆汉墓古尸研究[M]. 北京, 文物出版社, 1980: 201~214.

[4]陈福鑫.血吸虫病的研究与预防[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1964: 1~7.

[5]方金成.吴昭武.湖南省防治血吸虫病研究[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2000: 10~12.

[6]郭文.洞庭湖堤防加固工程与血吸虫病的预防[J]. 人民长江, 1998, 29(11): 32~34.

[7]黎前查.洞庭湖区水利血防问题与防治对策[J].湖南水利水电, 2005, (6): 67~67.

[8]李景保.朱翔.李敏.论洞庭湖区钉螺孳生环境与生态灭螺防病[J]. 湖泊科学, 2000, 12(2): 140~145.

[9]吴刚. 长江中下游滩地植被与钉螺孳生关系研究[J]. 生态学报, 1991, 9(1):118~123.

[10]张旭东.杨晓春.彭镇华.钉螺分布与滩地环境因子的关系[J]. 生态学报, 1999, 19(2): 183~189.

[11]湖南省政协经济科技委员会. 三峡工程与洞庭湖关系研究[M]. 长沙, 湖南省科学技术出版社, 2002: 248~258.

[12]卓尚炯. 洲垸地区血吸虫病疫源地类型与流行特点[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 1996, 8(6): 333~337.

收稿日期:2016-04-17

基金项目:国家自然科学基金项目(编号:41571100)

作者简介:张磊(1977-),男,中学一级教师,研究方向为灾害与资源环境。

中图分类号:R383

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2016)12-0084-06

Human Behavior’s Influenceon the Transmission of Schistosomiasis Around Dongting Lake

Zhang Lei

(GeographyStaffRoomofHighSchoolAttachedHunanNormalUniversity,Changsha410081,China)

Abstract:In order to investigate the negative and positive influencesof human activity on the propagating environment of Oncomelaniasnail and transmission of Schistosomiasisaroud Dongting Lake in the recent decades,in the present study, the statistic data on the epidemic of Oncomelaniasnail,Schistosomiasisand Schistosomiasis-preventing system around the area during 1952-2014 were selected by using view of man-land relationship method. Firstly, the results showed that the propagating environment of Oncomelaniasnail and transmission of Schistosomiasiswere controlled by different human activities at different stages. We should control the prevalence of infection in prevail area. In order to cut the transmission of Schistosomiasis, we could imply large-scale drug therapy to human and animals, combine the hydraulic engineering, environment reforming and agriculture structure adjustment with Schistosomiasis-preventing system, strengthen the health about Schistosomiasispropaganda and education for people in communities and schools. Secondly, the efficient way was to combine hydraulic engineering and environment reform with Schistosomiasis-preventing system to prevent and cure schistosomiasis. Thirdly, the Oncomelaniasnail propagating environment andtransmission of Schistosomiasiswere controlled by ways and intensity of human activities and driving forces on nature.

Key words:Schistosomiasis;Oncomelania; human activity; schistosomiasis-preventing system