生态因子对玉米秸秆降解特性影响研究

2016-07-29王大庆安蒙龙王洪波

王大庆,安蒙龙,王洪波,聂 颖,赵 光

(1.黑龙江省农垦经济研究所,黑龙江 哈尔滨 150090;2.辽宁工业大学,辽宁 锦州 121001)

生态因子对玉米秸秆降解特性影响研究

王大庆1,安蒙龙1,王洪波1,聂 颖1,赵 光2

(1.黑龙江省农垦经济研究所,黑龙江 哈尔滨 150090;2.辽宁工业大学,辽宁 锦州 121001)

摘要:以玉米秸秆为底物进行了试验,考察了秸秆降解条件,包括温度、预处理、干物质浓度与碳氮比等对纤维素降解率的影响,结果表明:经预处理的玉米秸秆在设定温度的培养箱中培养,其纤维素均进行了降解,利用响应曲面法对实验降解条件进行优化,得到最佳的玉米秸秆降解条件为35 ℃、干物质浓度12 %、碱处理、碳氮比20:1,纤维素降解率可达66.54 %。

关键词:玉米秸秆;生态因子;纤维素降解率;响应曲面法

1引言

能源日益枯竭是当代人们生存与发展必须面对的重大问题,据资料显示,现已探明的资源,以现在开采速度计算,煤炭、天然气与石油还可以分别开采100年、50~60年与30~40年[2,3]。然而目前秸秆资源的利用不合理,我国是农业大国,据统计我国农作物秸秆可收集资源量约8.20亿t[1]。实际上多数地区采取焚烧方法,不仅会产生大量的化学废气,对大气生态环境造成严重污染[4],同时也造成了生态资源秸秆的浪费。因此政府对农作物秸秆资源的综合利用做出了规划和行动部署[5]。秸秆的综合利用途径可分为物理法、化学法及生物法,被人们公认的最有前途的处理方法是生物法,利用微生物对秸秆进行降解[6]。

现阶段,我国已经对秸秆的综合开发利用进行了大量深入的研究,并取得了一定的进展,但是高效合理的利用秸秆依然存在着一些困难[7]。第一,目前专门针对秸秆资源利用的大中型企业很少,缺乏一些示范企业的宣传展示,将秸秆资源变废为宝的理念没有普及开来,秸秆综合利用推广力度不够,对秸秆综合利用的认识不足[8]。第二,在提高秸秆在厌氧消化中的利用效率,优化秸秆利用方法方面,仍然存在一些技术瓶颈。秸秆资源利用仍以传统技术为主,缺乏新技术的研发与应用,秸秆利用的关键技术难题尚未突破[9]。第三,秸秆资源的分布不均匀,带明显的区域性特点,其资源利用还未形成商业化和规模化[10]。因此开发秸秆类生物质纤维素的高效降解与利用技术对能源利用十分重要。

2材料与方法

本研究实验于2015年在辽宁工业大学微生物实验中心(锦州)进行。

2.1实验材料

实验所用的玉米秸秆取自凌海市大有农场,挑选干净的秸秆去根烘干剪成1~2 cm粉碎筛分至2 mm,经微波处理后备用,经检测玉米秸秆的纤维素、半纤维素和木质素的含量百分比分别为38.3 %,26.4 %,9.6 %,灰分为6.7 %,全氮6.64 g/kg,全磷2.89 g/kg,C/N比为42.37。接种的活性污泥取自锦州北控水务有限公司污水处理二期工艺的好氧池,活性污泥性质参数分别为:MLSS:3770mg/L;SV:34 %;SVI:90;MLVSS/MLSS:67.48 %。在实验前对秸秆进行预处理,分别用2 %的NaOH,H2SO4和污水污泥浸泡秸秆。

2.2试验设计

试验以玉米秸秆为底物,以纤维素降解率为衡量指标,先用单因素试验对温度、干物质浓度、预处理方式与碳氮比四个因素进行考察,在单因素实验基础上采用Box-Behnken中心组合设计方法设计实验,并利用Design-Expert 8.0.5软件进行优化。

2.3试验装置

实验采用资质厌氧发酵装置,如图1所示,由玻璃导管串联而成,保证密闭厌氧的环境。

1.250 mL具塞锥形瓶;2.具塞250 mL广口瓶;3.烧杯

2.4试验测定方法——纤维素的测定

精确称取1 g(准确至0.0001 g)样品于洁净千燥的锥形瓶中(D1)加入25 mL硝酸乙醇混合液,再放进10颗玻璃球,装上回流冷凝器,至沸水浴热1 h,在加热过程中应随时摇荡锥形瓶,以防止残渣蹦跳。采用此方法处理样品三次,使纤维变白。将沉淀全部过滤至已知重量的滤纸(D2)上,用10 mL硝酸乙醇混合液洗涤残渣,用热水洗涤至洗液用甲基橙试剂不呈酸性,最后用乙醇洗漆两次。于105 ℃烘干至恒重(D3),测定其灰分(D4),计算得出维生素(C)的含量:

(1)

3结果与讨论

3.1单因素试验

在单因素试验的基础上,选择碳氮比在干物质浓度控制为8~15 %,温度设置在25~35 ℃,碳氮比为20∶1~30∶1比较合适。

3.2响应面法优化玉米秸秆降解的最佳条件

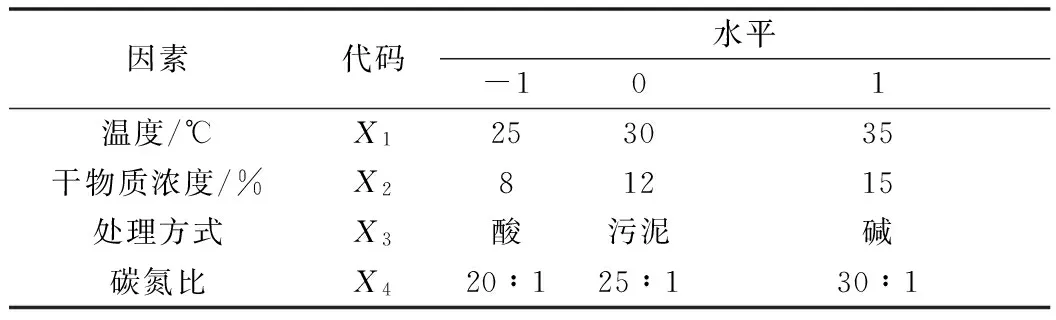

本研究采用响应曲面法(response surface methodology,这种方法利用合理的试验设计并通过试验得到一定数据,采用多元二次方程来拟合因素和响应值之间的函数关系,通过对回归方程的分析来寻求最优工艺,解决多变量问题的一种统计学方法。试验是在单因素试验的基础上,根据Box-Behnken中心组合设计原理,以纤维素降解率为响应值Y,利用Design Expert8.0软件设计了四因素三水平的响应面法试验,试验因素水平见表1。

表1 试验的因素和水平

根据曲面响应法和确定的因素水平表,设计实验设计方案如表2。

3.2.1方差分析

利用软件对实验结果进行二次多元回归拟合,进行方差分析后后得到该模型的二次多项式方程为:

Y=55.68+6.05×A+0.58×B+4.98×C-0.45×D-1.03×A×B-0.033×A×C-2.10×A×D-0.46×B×C+0.61×B×D-0.92×A2-0.73×B2-1.61×C2+0.15×D2

(2)

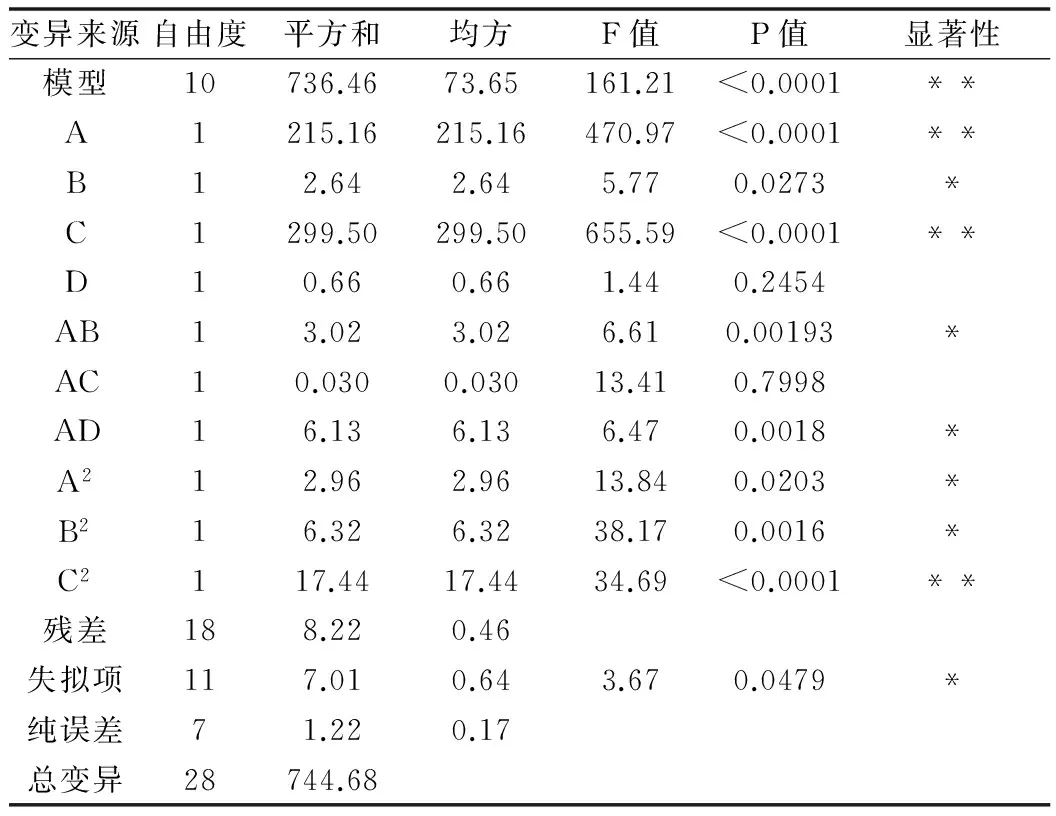

方差分析的结果见表3。

由表3可知,失拟项不显著(P=0.1106>0.05),而模型的P值<0.0001,表明该模型高度显著,一次项(A、C)、二次项(C2)对结果影响高度显著(P<0.0001),一次项(B)、二次项(A2、 B2)与交互项(AB、AD)对结果影响显著(P<0.05),而一次项(D)、二次项(D2)及交互项(AC、BC、BD、CD)对结果影响不显著(P>0.05)。因此采用手动优化的方法对回归模型进行优化,优化的结果见表4。

经手动优化后的回归方程为:

Y=55.76+5.99×A+0.60×B+4.97×C-0.39×D-0.91×A×B-0.096×A×C-2.15×A×D-0.86×A2-1.07×B2-1.78×C2

由表4可知,失拟项显著(P=0.0479),模型的P值<0.0001,表明模型高度显著,拟合度R2=99.40 %,校正拟合度R=98.81 %,这表明回归模型拟合程度良好,能很准确地解释试验数据,试验误差小,该模型是合适的。

表2 Box-Behnken试验设计方案及响应值结果

表3 方差分析

注:P≤0.0001,为高度显著,用**表示;P≤0.05,为显著,用*表示;P>0.05,显著性为不显著

表4 去掉交互项BC、BD与CD后的优化结果

温度和处理方式是影响玉米秸秆降解的主要因素,在适当的温度范围和处理方式下加快了玉米秸秆表面木质纤维素的断裂,有利于纤维素和半纤维素的暴露及降解。

3.2.2响应曲面分析与优化

模型的三维响应曲面见图2。

(a) (b) (c) (d)

由图2的(a)与(b)可知,温度与干物质浓度对纤维素降解率的交互作用显著,与模型方差分析结果一致,温度在接近35 ℃,干物质浓度10~12 %时的纤维素降解效果较好。由图2的(c)与(d)可知,温度与碳氮比的交互作用对纤维素降解的影响显著,与模型方差分析结果一致,图2(c)显示,温度与碳氮比交互作用明显,在碳氮比为20~25∶1范围内可以获得60 %以上的纤维素降解率。

通过软件对回归方程进行求导,得到最佳玉米秸秆降解的条件如下:温度为35 ℃、干物质浓度为10.94 %、处理方式为碱处理、碳氮比为20∶1,在此条件下纤维素降解率为66.54 %。根据实际设计试验各生态因素为温度35 ℃,干物质浓度11 %,处理方式碱处理,碳氮比20∶1,在该优化条件下进行了三组平行试验,纤维素降解率平均值为64.89 %,与预测值接近,证明响应曲面分析法得到的降解条件可靠,可以很好地预测响应值。

4结论

本试验考察了4个生态因子(温度、干物质浓度、处理方式、碳氮比)对玉米秸秆纤维素降解率的影响,建立了响应值的数学模型,对影响秸秆降解效率的各生态因子间的交互作用进行了分析和讨论。通过以上实验结果的分析讨论,得出以下结论。

(1)采用响应曲面法对降解条件进行优化,得到了纤维素降解率与温度、干物质浓度、处理方式和碳氮比关系的回归模型,其显著性高,拟合程度好。根据试验数据可以看出四个生态因子对纤维素降解的影响依次为温度、预处理方式、干物质浓度、碳氮比,而各因素中温度与干物质浓度、温度与碳氮比交互作用明显,而温度与预处理方式的交互作用不明显。

(2)由该模型得到玉米秸秆降解最优条件为:温度35 ℃、干物质浓度10.94 %、碱处理、碳氮比20:1,在此条件下纤维素降解率可达66.54 %。

(3)实验验证最佳实验玉米秸秆降解条件,分析结果得出纤维素降解的试验值与模型预测值之间的相对误差小于5 %,这表明纤维素降解二次回归模型的可靠性较高。

参考文献:

[1]农业部.全国农作物秸秆资源调杳与评价报告[J].农业丁程技术,2011(2)2~5.

[2] Zhou X, Wang F, Hu H, et al Assessment of sustainable biomass resource for energy use in China[J].Biomass and Bioenergy, 2011,35(1):1~11.

[3] Liu J, Zhou Q, Sun T, et al Growth responses of three ornamental plants to Cd and Cd-Pb stress and their metal accumulation characteristics[J].Journal of hazardous materials,2008,151(1);261~267.

[4]潘金虎.勿让有价值的生物资源污染生态环境一对江苏省农作物(麦、稻)秸秆综合丌发利用的建议[J].江苏科技信息,2004(2):50~52.

[5]张岳.沼气及其发酵物在生态农业中的综合利用[J].农业环境保护,1998,17(2),94~95.

[6]黄茜,黄凤洪,江栏,等。多菌种混合发酵转化秸秆技术的研究及应用进展[J].环境科学与技,2011,34(6):180~183.

[7]陈通. 畜牧家禽粪便处理利用现状-问题与展望[C]∥中国农学会.全国农业面源污染与综治学术研讨会论文集. 北京: 中国农学会, 2004:120~122.

[8]孟祥博, 马放, 赵光, 等. 低温沼气厌氧消化研究进展[C]∥ 中国环境科学学会.学术年会论文集,北京:中国环境科学出版社, 2013: 5484~5490.

[9]邱凌, 张正茂, 谢惠民. 等. 农村沼气工程理论与实践[M]. 西安: 世界图书出版公司, 1998 38~46.

[10]张碧波, 曾光明, 张盼月, 等. 高温厌氧消化处理城市有机垃圾的正交试验研究[J]. 环境污染与防治, 2006, 28(2): 87~89,115.

收稿日期:2016-04-20

基金项目:国家科技支撑计划专题项目(编号:2012BAD14B06-04)

作者简介:王大庆(1969—),男,副研究员,主要从事生态经济研究工作。

通讯作者:赵 光(1980—),男,副教授,主要从事废物资源化利用的研究工作。

中图分类号:X712

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2016)12-0001-02

Effects of Ecological Factors on The Degradation of Corn Straw

Wang Daqing, AN Menglong, Wang Hongbo, Nie Ying, Zhao Guang

(HeilongjiangAgriculturalReclamationEconomicResearchInstitute,Harbin150030,China)

Abstract:Straw degradation technology is a high effective potential approach to turning waste into treasure. This experiment was carried out by using corn stalk to investigate the influence of the conditions of straw degradation(temperature, pretreatment, the dry matter concentration and C/N ratio) on the degradation rate of cellulose. The results showed that, the corn straw was pretreated and cultivated in the incubator, set the temperature the cellulose had been degraded. Using response surface methodology to optimize the experiment conditions and get the best corn straw degradation conditions :temperature30 ℃, dry matter concentration 15%, alkali treatment, C/N ratio of 20:1, the cellulose degradation rate could reach 66.82%.

Key words:cornstalk; ecological factors; degradation rate of cellulose ; response surface method