何处是西口

2016-07-27

西去的道路山高水长,那些行走的足迹,串起一个个地名,在深情的民歌里反复吟唱,浸透了血泪和心酸。在歧道地,人们把鞋一脱一扔,落地后鞋尖指向哪个岔口就走哪条路;府谷县的古城有一座庙,穿过它,从此故乡就是远方;杀虎口是许多人走西口的必经之路,但过往者“不是丢钱财,就是刀砍头”;在最早唱响《走西口》民歌的河曲县,365盏河灯年复一年发出“魂兮归来”的呼唤,穿越了时空,至今依然在黄河的涛声里回荡……几百年后,当我们去重新拾起那些散落在时光里的记忆碎片,我们对“西口”的定义又当如何?

在轰轰烈烈的走西口大潮中,无数民众都是带着对未知地域和新生活的无限憧憬而出发的。

几百年后的今天,我们似乎仍能看到,那条西行路上人头攒动,影影绰绰。北方的烈风在呼啸,大漠中黄沙飞扬,盗匪的刀光剑影在闪烁,苍凉的歌声道不尽寂寥和迷茫,但许多人还是毅然出发了。这一走就是数千里,有人从山西、陕北等地走到了蒙古草原,甚至走到了新疆边陲和更遥远的俄罗斯……

西去的道路山高水长,那些行走的足迹,串起一个个地名,在深情的民歌里反复吟唱,浸透了血泪和心酸。

从雁门关到府谷县走西口回望故乡的地方

当年,大多数走西口的山西人都要先经过雁门关。沿着崎岖的山路,翻过这座一眼望不到头的大山,其艰难可想而知。为了能在春天到达草原,他们必须选择在数九寒天就开始长途跋涉。雁门关位于平均海拔1500米的太行山脉之中,它之所以如此得名,据说是因为这里位置太高,关城建好之后,大雁也只能从城门洞中穿过去。

出雁门关往北不到100公里,有个村子叫“歧道地”。这是一个岔路口,路指向两个方向。如果走了杀虎口方向,就是常说的“西口”;如果走了另一条,就是前往大同、张家口方向。这些线路都是民间自发形成的,虽然这两条路最终都可以到达蒙古草原,但究竟选择往哪里走更好——对最初走口外的山西人来说,遥远的蒙古草原只是寄托着他们模糊的希望,至于到了那里究竟能做什么,结果又会怎样,大家心里并不清楚。

于是,有的人来到这里,不知道该怎么选择的时候,就把鞋一脱一扔,落地后鞋尖指向哪个岔口,就走哪条路……这样的做法,不但是听天由命,也像是一种赌博,而赌注就是自己的一条命。

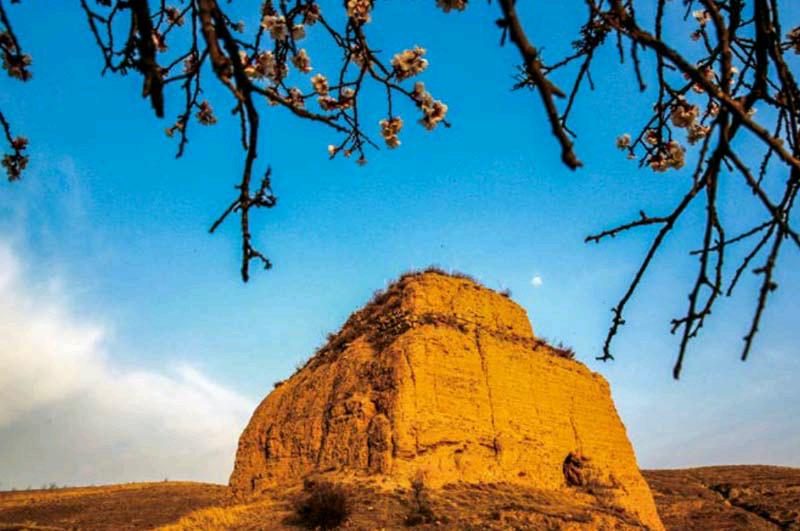

在府谷县麻镇,走西口的行为似乎一直延续到了当下。这里是府谷最古老的镇子之一,明长城从这里穿过,一个个孤独的烽火台陈列于周边。

2002年,有摄影师深入麻镇的刘家坪村,发现那里“冷清得路上都看不到几个人”。在一户破旧的门前停下,可以看见窗纸已经被风撕裂,一辆破三轮车静静地依在墙角,大门上还留着主人美好的愿望:“门对青山千里秀/家居福地四时春”。村里人说,这一家五口是2001年离开的,他们去了鄂尔多斯。刘家坪村有一个小组,组长今年48岁了,在村里还算“年轻人”。他说,在6年前刘家坪还是富裕村,全村800多人。但从1998年起,这里连续大旱,年轻人都出去打工了,还有很多人举家迁徙,现在村里剩下300多人,大多是老弱妇孺。他还说:“村里有人过世,8个抬灵柩的壮年人都找不齐。再往山上走,一些只有十几户人家的小村子,人走得只剩下三四户,甚至完全没人了……”

过麻镇北行50里,是府谷县的古城,这里紧邻内蒙古的准格尔旗,是过去走西口的人们要回头望故乡的地方。大路旁有一座庙,穿过它,就算真的离开了家乡,从此故乡是远方……

杀虎口:最早的“西口”“不是丢钱财,就是刀砍头”

几百年间,无数人走上这条西行路,对口内口外经济、社会和文化的交流起了非常重要的作用。但是,所谓的“西口”究竟是指何处?大多数人能想到的答案,一定是杀虎口——它确实是许多人走西口的必经之路,也是当今人们最广泛认可的“西口”所在地之一。

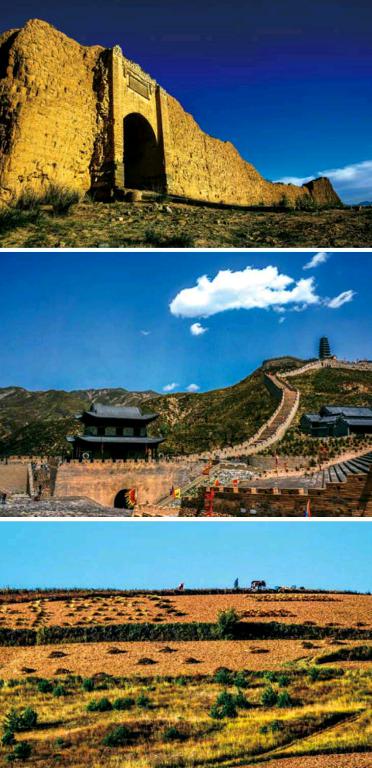

杀虎口位于今山西朔州市右玉县城西北35公里处,坐落在古长城脚下,与内蒙古毗邻。从地形上看,它东依塘子山,西傍大堡山,两侧高山对峙,苍头河由南向北纵贯其中,形成一条长约3000米、宽约300米的狭长走廊,构成天然关隘,自古便是南北重要通道,加之地势十分险要,因此历来为兵家必争之地。秦汉伐匈奴,隋唐征突厥,宋抗契丹,明御蒙古,都在这里屯兵设卡,称得上游牧民族与汉民族征伐、交流的前沿阵地之一。

过了杀虎口,就是内蒙古的凉城县、林格尔县与右玉县的交界之处,这里是“鸡鸣惊三县”的地方,更是“三不管”地带。当年走西口的人来到这里,只见山路崎岖,山梁林立,人烟稀少,常有土匪出没劫杀过往商人和贫民,因此留下了一首无比凄惨的歌谣:“杀虎口,杀虎口,没有钱财难过口。不是丢钱财,就是刀砍头,过了虎口还心抖……”

而杀虎口之所以“难过”,还因为繁重的关税。作为中原与蒙古、俄罗斯等地通商的必经之路,每年都有大量商人与货物由此通过,明末清初,杀虎口就已经成为中原与塞外的经济贸易中心。这座边陲重镇的繁华,一度延续到了民国时期。据资料记载,民国元年(1912年),甘鹏云出任杀虎口监督,在短短的7个月里,征收到税银达8.3万两,因此杀虎口又有“日进斗金斗银”之说。

随着商贾云集,杀虎口一度人口剧增,也曾涌现出许多出类拔萃的俊杰。明清时期,这里走出了7位翰林学士、2位将军、5位举人,民国时期有26人考入全国各地大学,因此杀虎口还成为“教育重镇”,留下了“南有绍兴府,北有杀虎口”的美誉。同时,由于地处农耕民族与游牧民族的交界处,杀虎口也成为民族融合的前沿阵地,战争带来的不仅是混乱,也有各民族在互相影响和学习之中的逐渐融合。

但对于走西口的移民大军来说,这道税卡的繁荣,是建立在他们的痛苦之上的。繁重的关税,让许多希望做小买卖发家的人断绝了希望,而一些外出谋生的农民,往往因交不起过关的税费铤而走险,选择从荒凉的沙漠、高山地带绕行,路途的危险大大增加。

归化城:另一个“西口”河曲:“水西口”的招魂灯

多年来,虽然人们普遍把杀虎口当做“西口”,但关于西口的定义,学术界并没有真正确定。许多人认为,“西口”并非单指长城的某个口,而是“山西长城诸口”的统称。因为当年走西口的人群非常庞大,且持续了几个世纪,事实上形成了很多条路线,正如“条条大道通罗马”,不同地方的民众,也有不同的路径越过长城,走向那未知的远方。只是随着民谣《走西口》的流行,人们把前往塞外的行为都统称为“走西口”。

还有人提出,归化城才是真正的“西口”。在清代《乌里雅苏台志略》中有这样的记载:“归化城,俗曰西口”。另外,今人在呼和浩特市南郊,陆续发现了很多印有“西口”字样的砖瓦,似乎为这一观点提供了支持。

翻开历史,我们发现在明朝以前,塞外草原上并没有一座像样的城池。据《明史》记载,明隆庆六年(公元1572年),蒙古土默特部的重要首领阿拉坦汗和三娘子共同主持,模仿元大都,在大青山之下建成了一座雄伟美丽的城池,后被朝廷赐名为“归化城”。当时的归化城由青砖砌成,远望一片青色,蒙古人民给它起了一个美丽的名字,叫“库库和屯”,又译为“呼和浩特”,意为“青色之城”,这就是如今呼和浩特市的旧城。

随着人们开始走西口,归化城也逐渐成为塞外贸易中枢。商人们把中原的茶叶、布匹运到这里,再转运到草原和大漠深处,换回皮、毛等畜牧产品。无数商人队伍与骆驼为伴,悠悠驼铃传遍草原。到清乾隆年间,归化城被设为继杀虎口之后的第二个税关。就这样,归化城逐渐替代了杀虎口,成为“西口”的另一种定义。

不过客观来说,纵观历史,我们似乎应该把“西口”当成一种宽泛的、地理意义上的象征,而不必狭隘地去定义为某一个关口——“西口”可以理解成口岸,同样也可以理解成目的地,本应是新生活和梦想之地的象征。

从与走西口相关的民歌中,我们还发现有一些关于坐船的情景描述,因此历史上还有“旱西口”与“水西口”的说法。“旱西口”就是以杀虎口为代表的长城众多关口,而“水西口”,则地处晋、陕、蒙交界、黄河岸边的小县城——山西河曲县,那里拥有留存至今的历史遗迹“西口古渡”。

“河曲保德州,十年九不收,男人走口外,女人挖野菜”。这首民歌,正是当年河曲地瘠民贫,人民背井离乡的真实写照。河曲县位于黄河之滨,是晋、陕、蒙三省区交界处,与内蒙古的准格尔旗隔河相望,历来是走西口最流行的地区之一。据统计,前后因走西口而在蒙古定居的河曲人多达20万,从1875年至1945年间,就有10万河曲人走西口,而2016年的河曲县,也不过15万人口。

这个与内蒙隔河相望的小县,也是最早唱响《走西口》民歌的地方,从清代开始至今,当地人都传承着这样一种风俗:每年农历七月十五,要在黄河上放365盏麻纸扎成的河灯,来祭奠在走西口的历史中死难的亡灵。仪式由德高望重的老船工主持,大家庄重地把船开到黄河中央,一盏一盏把河灯放下去。365盏河灯,不仅代表了一年365天,每一盏灯还代表着一个孤魂,放灯的人,希望这些顺流而下的河灯,能把客死异乡的灵魂带回故乡,“魂兮归来”的呼唤,穿越了时空,至今依然在黄河的涛声里回荡……