京津冀区域大气污染防治分析

2016-07-26石小石白中科殷成志

石小石,白中科.2,殷成志

(1.中国地质大学(北京) 土地科学技术学院,北京 100083;2.国土资源部土地整治重点实验室,北京 100035;3. 清华大学 公共管理学院,北京 100084)

京津冀区域大气污染防治分析

石小石1,白中科1.2,殷成志3

(1.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京100083;2.国土资源部土地整治重点实验室,北京100035;3. 清华大学公共管理学院,北京100084)

[摘要]大气污染的传输性和复杂性决定了京津冀区域大气污染防治既需要三地政府的合作,也需要发挥政府、市场和社会的作用。京津冀区域大气污染防治中现有的合作机制,存在行政等级化特征突出、发展水平悬殊等问题,致使京津冀合作基础薄弱、合作效果较差。2013年中央政府强力介入后,京津冀区域大气污染的防治效果总体上大为改观,但仍存在横向府际合作不足、协调性欠佳和非政府部门主动参与程度有限等问题。立足中国国情,构建出政府、市场、社会协同治污的理论框架,从制度、组织、管理三个维度入手,才能解决京津冀区域大气污染的问题。

[关键词]京津冀;大气污染;治理;协同

一、京津冀三地大气污染防治的合作现状与问题分析

大气污染具有跨域溢出效应,特定地区的空气质量会受到毗邻地区污染排放水平的严重影响。2014至2015年,北京、天津、石家庄三市PM2.5来源中区域传输的比例分别为28%-36%、22%-34%和23%-30%[1]。基于行政区划的属地管理模式无法适应大气污染防治的整体性要求。同时,京津冀区域大气污染源较为复杂,不同污染物的出现具有共时性特征,机动车排放、燃煤、工业排放和沙尘等交互作用、叠加上升,增加了防治的难度[2]。要想取得良好的区域大气污染防治效果,京津冀三地就必须协同合作,形成合力。

(一)京津冀三地在大气污染防治中的合作现状

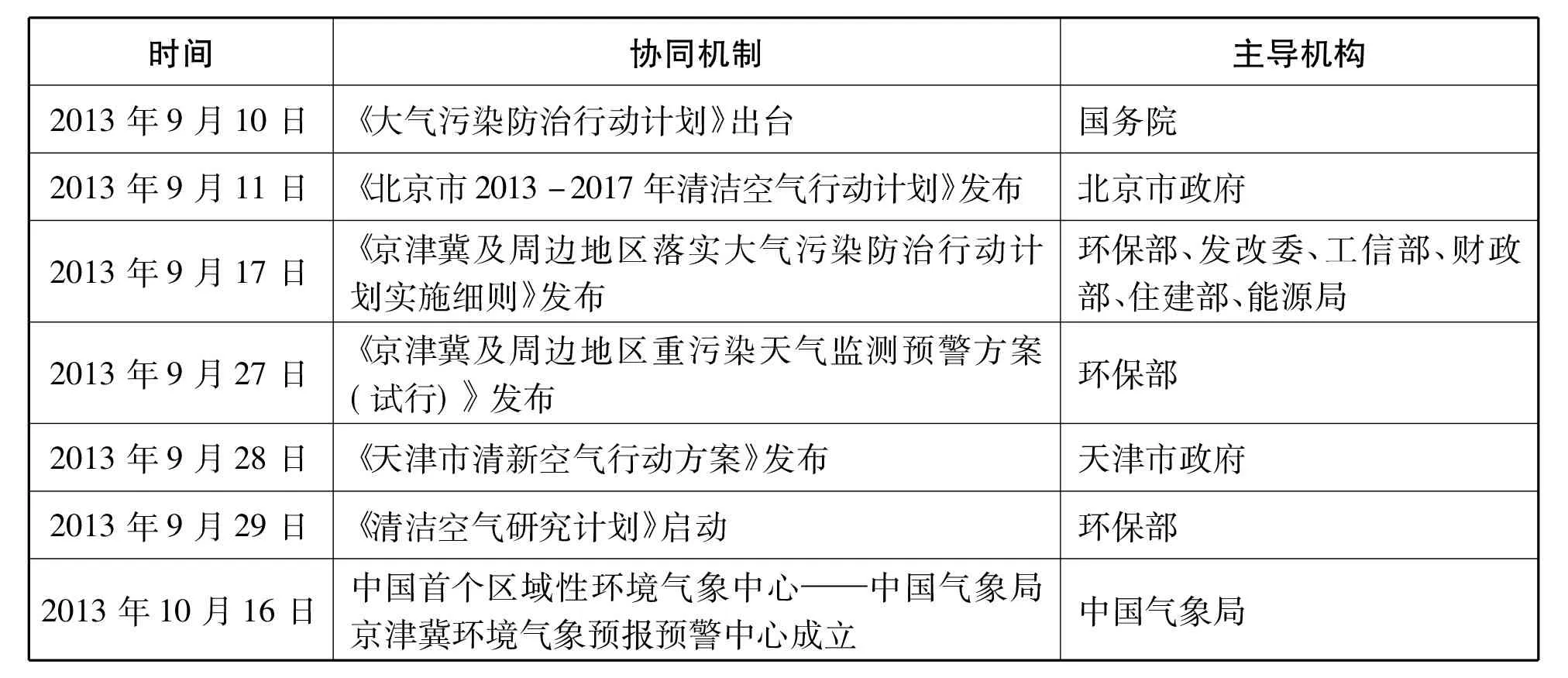

国务院在2013年9月10日出台的《大气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)是京津冀大气污染协同防治之路上一个里程碑式的文件。

在《大气十条》出台前,三地政府在大气污染防治领域中的合作仅限于一些零散的框架性协议,临时性强,多头管理,轻“防”重“治”,严重影响了区域大气污染的防治效果。临时性强是指三地政府的合作主要停留在临时的应急措施制定和联合环境执法上,没有形成长期制度安排,比如只有在面临突发性大气污染事件或重大活动时,地方政府间才进行临时性沟通和短期合作,不利于政策的稳定连续;多头管理是指由于缺乏权威机构的统筹协调,三地政府在大气污染防治中各自为战,治污政策呈现碎片化格局,使府际协同效果大打折扣;轻“防”重“治”是指由于对污染排放的源头控制重视不够,对未来可能产生的新污染预防不够,资源被大量集中于末端治理和事故处理,既仓促被动,又难以从根本上解决问题。

《大气十条》的出台为京津冀三地大气污染防治的实质性合作拉开了序幕。《大气十条》设定了京津冀区域阶段性治污目标,要求到2017年北京、天津、河北的细颗粒物(PM2.5)浓度在2012年的基础上下降25%左右,并且提出建立京津冀区域大气污染防治协作机制,明确了环境保护部的指导、协调、监督责任,要求区域内各省级政府在国务院相关部门的协调下共同解决环境问题。

随后,环境保护部联合国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局共同发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(以下简称《实施细则》),为京津冀及周边地区各省区市制定出明确的防治目标。环境保护部与北京、天津、河北等六省区市政府签订大气污染防治目标责任书,省级政府再与市级政府签订目标责任书,如此层层分解目标任务,将工作落实到作为具体执行者的市县级政府和企业。由中央政府制定考核办法,定期对防治任务的完成情况进行考核,并将考核结果作为相关负责人或部门综合考评的重要依据。

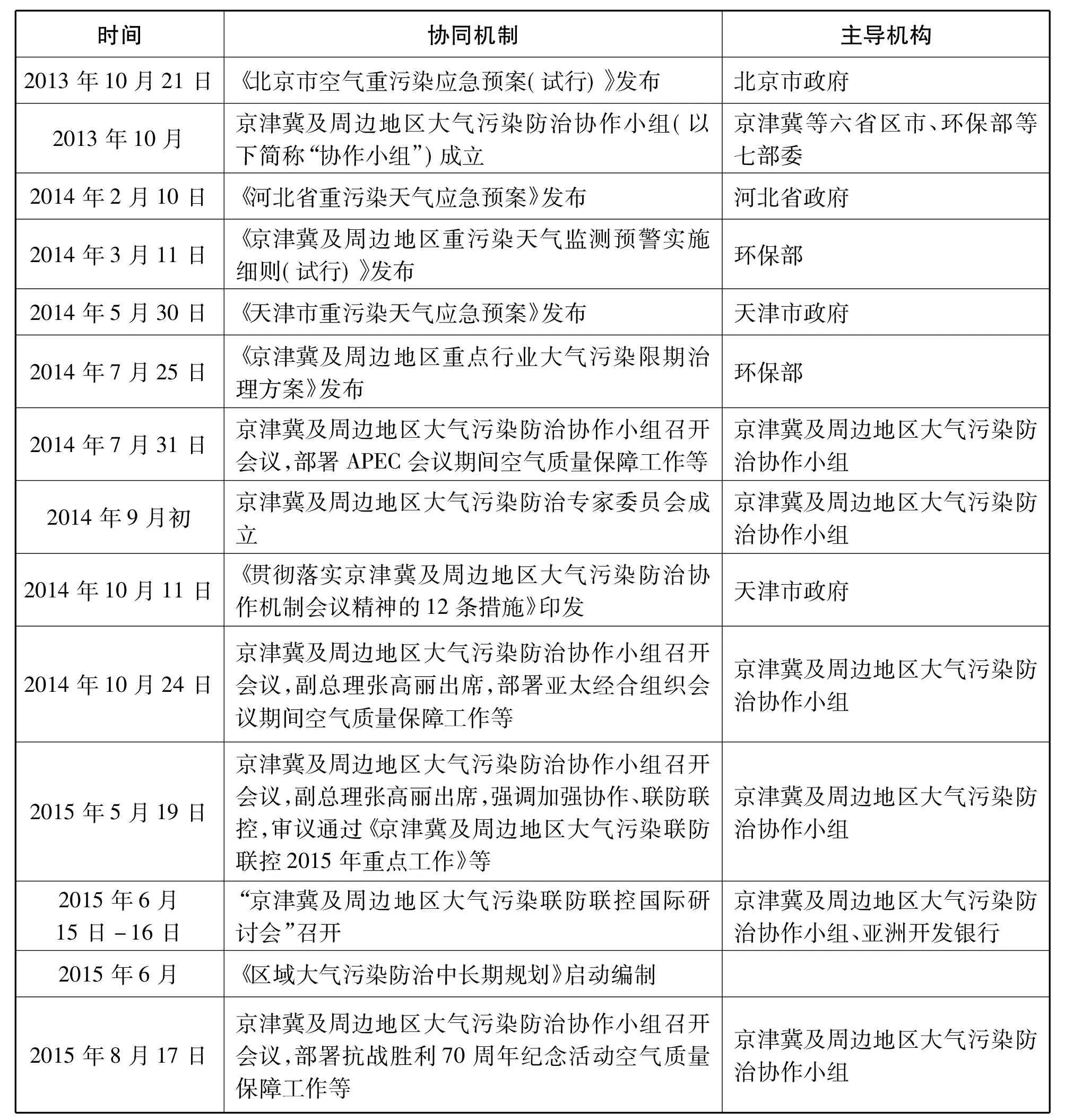

2013年10月,京津冀及周边地区大气污染防治协作机制正式启动。该机制协作成员包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东六省区市和环境保护部、国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、中国气象局、国家能源局七部委,以“责任共担、信息共享、协商统筹、联防联控”为工作原则,共同研究确定防治任务和工作安排,组织实施环评会商、联合执法、信息共享、预警应急等大气污染防治措施,并就政策执行情况进行通报。

2013年9月以来,为贯彻落实《大气十条》,三地政府也制定出一系列地方政策,比如北京市政府印发了《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》,天津市政府印发了《天津市清新空气行动方案》等。

表1 京津冀区域大气污染防治协同机制

时间协同机制主导机构2015年8月17日京津冀及周边地区大气污染防治协作小组召开会议,部署抗战胜利70周年纪念活动空气质量保障工作等京津冀及周边地区大气污染防治协作小组

资料来源:作者根据相关资料整理。

(二)京津冀三地在大气污染防治中的合作现状分析

在《大气十条》出台前,三地合作之所以困难重重,根本原因在于北京、天津和河北目前分别处于后工业化、工业化后期和工业化中期阶段,三省市经济社会发展水平差距较大,共容利益(encompassing interests)偏少,合作基础薄弱。首先,京津冀地区行政等级化特征突出,虽然同为省级行政单位,但作为首都的北京和直辖市的天津对于资源的集聚和调配能力却远非河北可比。其次,大气污染事件在工业化中后期集中多发[3],河北正处于工业化中期阶段,作为地方经济支柱的钢铁、水泥、焦化等行业污染排放强度高,严重影响区域空气质量,可是无论关停污染企业,还是调整产业结构,至少短期内,都会对地方经济造成极大的负面影响,使地方政府减损合作意愿。最后,区域大气污染防治过程本质上是利益协调的过程,缺乏得到普遍认同的量化标准,跨行政区的利益补偿机制难以实现,在区域大气污染治理中成本高于收益的弱势地区必然缺乏合作动机,难免在执行层面消解和抵制治污政策。在这样的情况下,如果没有权威组织的统一领导、强力协调和有效监督,而期待京津冀三地能够自然而然、平等互利地进行区域大气污染防治,是不现实的。

针对这一情况,中央政府采取了高层会议、协调小组、联合发文等多种协同防治机制,组合出击,多管齐下。从《大气十条》到《实施细则》,从京津冀及周边地区大气污染防治协作小组到《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》,不一而足。

京津冀及周边地区大气污染防治协作机制是一种制度化程度较高的协同方式。该机制以权威为依托,全盘布局,统筹规划,在明确各协作成员权责和分工的基础上,通过决策者与决策者之间、决策者与执行者之间的跨部门交流互动来实现资源共享与行政协调,进而达到联防联控的目的。自建立以来,京津冀及周边地区大气污染防治协作机制召开的数次会议均有行政首长参与,高层领导的参与使不同部门间的合作成为可能;而决策者与执行者之间的互动则为决策者根据执行情况及时调整政策提供了条件,有利于优化政策制定和强化政策执行。针对利益协调难的问题,中央财政拨付50亿元用于京津冀及周边六省区市大气污染防治,重点向防治任务重、成本收益不对称的河北省倾斜,而2015年5月北京、天津也同河北的廊坊、保定、唐山、沧州四市建立起对口帮扶关系,北京在资金和技术上定向支持廊坊和保定,天津在资金和技术上定向支持唐山和沧州[4]。

以《大气十条》为代表的一系列协同防治机制在强化污染物减排的同时,高度重视产业结构调整、区域经济布局优化等区域大气污染根治措施,并着力建设监测预警体系,标本兼治,“防”“治”并重。

组织和管理上的改进,使以往京津冀三地治污合作临时性强、多头管理、轻“防”重“治”的局面大为改观。2014年,北京PM2.5年均浓度为85.9μg/m3,较2013年的89.5μg/m3下降了4%[5];天津PM2.5年均浓度为83μg/m3,较2013年的96μg/m3下降了13.5%[6];河北PM2.5年均浓度为95μg/m3,较2013年的108.0μg/m3下降了12%[7]。2015年1至6月,京津冀区域13个城市PM2.5平均浓度同比下降22%。

然而,三地合作中仍然存在着一些问题,需要进一步改进。

其一,横向府际合作缺乏法律保障。现行立法没有对地方政府间的横向合作做出明确规定[8],横向府际合作遵循自觉自愿原则,缺乏刚性约束,合作效果因地因事而异,晋升锦标赛式的地方官员政绩考核机制又加剧了横向府际竞争,使地方政府间竞争有余而合作不足。现今虽有中央政府强力介入,对三地在治污中的合作进行协调,但归根结底,立法才是保证合作长期、深入、规范、有序进行的根本途径。

其二,地方政策的衔接有待强化。在中央政府的统一领导下,三地在区域治污中各自为战的局面已经得到了明显的改善,但是京津冀三地政府在“切割、闭合、有界”的行政区行政管理模式下分别对本行政区内的环境质量负责,缺乏从区域利益出发的整体性意识,制定出的政策关联性和统一性较差,影响了合作的协调性。例如,北京和京津冀区域其他城市、以及京津冀区域其他城市之间的空气重污染预警分级标准不一致。根据2015年3月修订的《北京市空气重污染应急预案》,只要空气质量指数在200以上,即为重污染,重污染预警级别的高低取决于重污染预测持续时间,举例而言,“预测空气重污染会持续72小时”将对应“橙色(二级)预警”。但在京津冀区域的其他城市,重污染预警级别由重污染程度及其持续时间共同决定,比如《河北省重污染天气应急预案》规定,省内设区市经预测将连续3日出现空气质量指数大于300且小于500的,应发布橙色(二级)预警。如此一来,京津冀区域各地方政府在面对空气重污染事件时就难以统一行动。

其三,非政府部门主动性有待加强,参与度有待提高。传统公共行政是层级节制的,中央政府是决策机构,地方政府作为代理人,是中央政府的执行机构。决策做出后,责任和分工通过科层制层层传递,最终到达执行层面(通常是市、县级政府)。传统公共行政常常被人诟病“缺乏回应性(responsiveness)”,正是因为在“决策-执行”的过程中,政府一元决策,权利高度集中,信息以指令的形式自上而下单向度传递,政府力量与非政府力量——私营部门、第三部门和公民个人,难以达成积极有效的互动。京津冀三地现有的协同格局是官僚制典型的强制性协调格局,防治目标由政府制定,减排任务由政府委派,企业总体上处于被动接受规则的地位,行业协会等非政府组织参与程度仍显不足。长期而言,非政府力量的被动响应或纯粹缺失不利于区域大气污染防治效果的提升。

二、京津冀区域大气污染防治中优化协同机制的建议

(一)引入治理理念,整合非政府力量

治理(governance)弥合了工具理性和价值理性的分野[9],在等级式科层制和纯粹的市场之外开辟出第三条路径。Frederickson(1997)强调治理不同于某个单一机构内部的日常管理活动,而是为达到某种公共目的而在纵横结合的组织网络中所进行的活动[10]。Kooiman(1999)认为治理意味着国家、市场和社会为应对政治社会格局中的不可治理性,以新的方式进行互动[11]。而在Stoker(1998)那里,从“统治”到“治理”的范式转移则被描述为一种占主导地位的治理模式向其他可替换的治理模式的变迁[12]。尽管前辈方家从多种角度对治理进行过解读,但万变不离其宗,治理一则主张否弃国家和政府的唯一权威地位[10],二来主张调整政府和市场、社会的关系。

治理对行为主体提出了相当高的要求。治理理论信奉的是“具有反思理性的复杂人”[13],所谓“复杂人”,是说行为主体兼具公益之心和逐利之心,因此不同主体之间同时存在着合作与竞争的可能,合作会形成结构,而竞争将促进发展;所谓“反思理性”,是在“有限理性”的基础上更进一步,每个行为主体所掌握的信息和资源都是不充分的,因此都只具有有限理性,但行为主体同时又具有较高程度的公共理性,懂得约束自己的不合理要求,会为了实现共同利益而寻求合作。具有反思理性且人格复杂的行为主体通过在开放的复杂系统中进行资源和信息的分享与交换,方才得以实现共同的目标,而只有多次重复博弈才能最大限度地规避搭便车行为和机会主义行为,治理因此又必须是一种长期互惠的交互过程,政府、社区、企业、个人等多元行为主体利益攸关,休戚与共,不得不取信于彼此并相互依赖。借由“协同(collaboration)”,这些独立运作、自我管理的行为主体形成了一个自组织网络,继而达到增进福祉的目的,这便是治理。所以治理的过程即是共同行为规则的构建过程,在这个过程中,不同主体可以通过协商对话平等而充分地进行利益的表达,进而完成系统化的协作,然而规则一旦确立,所有主体都必须服从。

应该说,作为一种向善治迈进的努力,治理理论是高度理想化的。为改善其实践效果,协同治理(collaborative governance)和元治理(metagovernance)等理论应运而生。

协同治理借鉴协同学(Synergetics)的方法论,进一步强调治理中的关键性内容——协同合作,以期建立更为有效的治理结构。

元治理为解决多种治理模式间的冲突提供了新的思路。Stoker(1998)指出,治理可以通过多种方式进行组织,Martens(2006)则划分出三种组织治理的方式:以政府为主体、基于指令的科层制模式(政府科层),以企业为主体、基于竞争的市场治理模式(企业市场),以公民社会为主体、基于协作的网络治理模式(公民社会网络)。20世纪90年代以来西方社会中的公共事务管理有赖于政府科层、企业市场和公民社会网络的混合协同,但当这三种治理模式发生冲突时,就需要通过“治理的治理”来协调冲突、促进互补,即所谓元治理。Jessop(1997)是元治理概念的首创者,Meuleman(2008)对这一概念进行了论述。

一切舶来理论都必须经过本土化的过程选择性地适用,在有限参考和合理适用的条件下,治理理论的中国化才能产生积极效应。一方面,在京津冀区域大气污染防治这样的局部性公共事务中适度地引入治理思想,可以通过整合政府力量与非政府力量来弥补单一等级制的不足和市场失灵,以最小成本最大程度地实现公共利益。另一方面,宜借鉴协同治理理念,将政府、社会组织、企业、公民等利益相关者都纳入治理网络,通过多元行为主体间的良性互动和系统协作形成一个有机的整体,同时,考虑到现阶段中国公民社会发育不足的现实[14],可借鉴元治理理念,将中国政府在治理中的角色定位为同辈中的长者[15],让政府在社会治理体系中发挥主导作用,将政府科层、企业市场和公民社会网络三种不同的治理模式联合在一起,为其混合协作提供规则、化解矛盾、排除干扰因素,同时保证社会结构制度的完整性。

在京津冀区域大气污染防治中,企业、公民、行业协会等非政府力量所能发挥的作用不可小觑。企业既是利益驱动、污染空气的直接责任主体,又是节能减排、防治雾霾的第一责任主体,企业的态度在很大程度上决定了大气污染的防治效果。只有充分调动企业的积极性,激发企业的参与热情,将企业的角色从游戏规则的被动接受者转变为主动参与者,才能取得良好的治污效果。再如,公民是通过日常行为节能减排、有效监督政策执行和及时发现环境违法行为的重要角色,争取广大公民对大气污染防治政策的认同与支持,是实现节能减排目标、地方政府依规履责、工业企业守法经营的有效措施。

因此,政府难以也不应当独自完成治污任务,在政府内部的协同合作之外,政府、企业、社会之间的协同合作值得同等程度地关注。引入协同治理思想后,政府部门和非政府部门在伙伴关系的基础上更进一步,通过系统协作形成合作网络,对公共资源和公共事务进行管理,通过多元化的决策中心,上下互动的管理过程来实现多方共赢;而在中国国情下,企业实施治污、公民广泛参与以及非政府组织的完善与运作又都有赖于政府的引导、规范和协调,这就决定了政府要在多方合作中担负起统筹全局的责任。换句话说,作为元治理的主体,政府好比定海神针,既要联合多种治理模式,又要协调多种模式。

(二)具体措施

基于治理理论,笔者从完善政府内部合作和强化政府、市场、社会间合作两个层次,制度、组织、管理三个维度为京津冀区域大气污染防治提出以下政策建议。

1.构建府际合作的法律规则,规范京津冀政府合作行为

加快推进横向府际合作法律规范体系的构建,为政府内部合作提供制度保障。宪法作为根本大法,是其它一切立法的依据,故此构建府际合作的法律规则,需要首先以宪法修正案的形式,对地方政府的横向府际关系和横向合作方式做出原则性规定,然后基于宪法,建立专门的地方政府组织法,为京津冀府际合作提供直接的法律依据。在地方政府组织法中,应明确同一层级的地方政府具有平等地位,并对地方政府在横向合作中的权责配备、履责方式、违规处罚、纠纷解决等进行规定。

2.成立京津冀大气污染防治促进办,主导“治理的治理”

在现有京津冀及周边地区大气污染防治协作机制的基础上成立京津冀大气污染防治促进办,为政府在政府科层、企业市场和公民社会网络三种不同的治理模式间进行“治理的治理”提供组织保障。

考虑到京津冀地区行政等级化特征突出,在区域大气污染防治问题上珠三角地区基于平等对话的协商管理模式未必适用于京津冀地区。现有的京津冀及周边地区大气污染防治协作机制解决了政府内部的协调问题,但在治理模式下,政府、企业、社会间的合作需要新的组织协调。如前所述,政府作为同辈中的长者,发挥着统筹全局的作用,为此,可在中央政府的领导下,成立京津冀区域大气污染防治促进办,协调各方职能,平衡各方利益,整合发展目标,以区域整体利益最大化为导向,“防”“治”并重,设计区域联防联控机制,统一规划、统一实施、统一监管。

3.建立区域联动的总量控制与交易制度

针对工业排放的总量控制与交易制度是优化配置大气环境容量资源的有效手段,在国际上已经得到了广泛的应用。结合京津冀的实际情况,应设计区域联动的大气污染总量控制与交易制度。

在京津冀区域大气污染防治促进办的指导下,由政府环保部门、科研机构、社会环保组织等共同开展研究,联系京津冀环境容量和以往大气污染物排放水平,通过大气扩散模拟实验,推算出整个区域所能允许的大气污染物排放总量,以及总量如何在京津冀三地间进行分配,为政策制定提供依据。

京津冀大气污染防治促进办基于研究结果,综合考虑经济社会因素,核定京津冀大气污染排放权指标总数和京津冀三地的配额。

由于区域空气质量的变化是时间动态的,在理想状态下,排污总量的设定也应随情况的变化而作出调整,其核定与分配需要综合考虑的经济社会因素包括但不限于以下4个方面:首先,特定地区的工业排放水平因其所处发展阶段而异,为处于工业化中期阶段的地区和已完成工业化的地区设定相同的工业排放上限显然是不合理的;其次,上风向地区的排放情况会影响下风向地区的空气质量,假如上下风向地区所允许的排放总量相同,则下风向地区空气质量将恶化;再次,污染源结构会随着节日和季节的变化而调整,例如春节期间烟花爆竹集中燃放,大量生成SO2、NO2、CO、CO2等污染物,而秸秆焚烧则是夏秋季的重要污染源,为保证区域空气质量,节庆或秸秆焚烧季期间工业或交通减排幅度应相应增加;最后,气象条件不利于污染物扩散时,应临时限定污染排放总量。

在总量一定的条件下,京津冀三地间的大气污染排放指标实行增减挂钩。假设当年天津实际消费的排放指标比分得的多出30个,则北京或河北当年就需要相应减少30个单位的排放量,反之亦然。

因地方政府对当地企业的历史排放情况更为了解,可在京津冀区域大气污染防治促进办的监督下,由地方政府完成排污指标在地方企业间的分配。按照总量控制与交易制度的规定,工业企业之间可就排污指标进行交易。考虑到排污指标交易可能对重污染企业产生负激励,造成热点区污染排放的集中,应规定单个工业企业年交易上限。作为激励,当企业对区域大气质量的改善做出额外贡献时,例如栽种了一定数量的树木,即可获得奖励性配额。同时,应设计排污指标储蓄机制,企业所得的排污配额在当年没有用完的,可以留待未来使用。对于企业实际排污量超出排污指标的部分,应大幅增加处罚力度,使企业的污染成本远远超出其治污成本。

4.建立区域联动的企业错峰生产制度

产业转型是治污减排的根本途径,然而京津冀区域尤其是河北省的产业转型升级不是一朝一夕就能实现的。在完成产业结构的调整前,要通过包括政府部门、行业协会、科研机构、工业企业和公民在内的不同治理主体的共同参与,建立区域性工业企业错峰生产联动机制,以避免工业排放水平高的企业同时生产以及其它排放和工业排放叠加影响空气质量。

区域性工业企业错峰生产联动机制的基本原则是,根据环境条件安排工业企业在不同时间段上的生产数量。工业排放水平高的企业在夜间污染物排放水平较低时段或气象条件利于污染物扩散时期多生产,反之,在烟花爆竹集中燃放的节庆期间、冬季采暖期等减量生产或暂时性停产,从而以污染物排放水平不同的企业相互搭配进行生产的方式,实现整个京津冀区域全年不同时期及全天不同时段工业污染物浓度的相对平均化。

在开展区域性工业企业错峰生产前,京津冀政府应在京津冀区域大气污染防治促进办的协调下对三地企业信息进行汇总和分类,就各类企业单位生产的大气污染物排放水平达成统一标准,并向社会公布。

地方政府和相关部门应及时发布针对工业生产的气象条件和空气质量信息,以便三地工业企业在行业协会的组织下,结合科研机构的研究报告,进行错峰生产方案编制。在方案编制的过程中,应注重同一行业不同企业间、以及不同行业协会间的充分对话和协商,力求弥合利益差异,形成适宜的共同规则。在行业协会的协调下,仍不能达成一致意见的内容,可由相关政府部门予以仲裁。错峰生产方案同样要及时向社会公开,以便公众对企业执行情况进行监督。

5.多形式鼓励广大公众参与

日常行为节能减排潜力巨大。空气质量的改善离不开广大公众的自发参与和协调配合,而广大公众的自发参与和协调配合也正是治理的题中之义。但目前中国公民社会发育不足,不可急于求成,在一定时期内仍然需要政府的扶持与引导。据统计,2014年北京机动车保有量为537.1万,居全国首位,其中私人机动车达407.5万辆[16],机动车排放已成为第一大本地PM2.5来源[1]。交通移动源的排放向来比工业固定源更难控制[17],引导公民在日常生活中采用对环境影响最小的出行方式,例如步行、合乘等,是减少机动车排放的重要途径。可以社区为单位开展环境教育,并充分利用微博微信等新媒体普及环保知识,使公众树立环保意识,转变生活方式,在日常生活中注意点滴减排。同时应引入社会监督机制来填补政府在监管过程中可能出现的漏洞。例如,设立区域统一的监督热线以便公众检举环境违法行为、监督环保执法情况,为社会组织进行环保公益诉讼提供条件等。

三、小结

2013年12月习近平总书记在视察北京供热企业时指出,解决环境问题要有耐心、定力。国家环保部部长陈吉宁也说过,较高的环境压力会持续到2030年甚至2040年,这是发展阶段决定的。由此可见,我国经济发展正处于污染重化中后期阶段,大气污染事件集中多发,短期内很难从根本上消除大气污染,只能在一定范围内加以控制。京津冀大气污染防治本质上是在经济增长和环境保护的两极间寻求一种平衡,试图以最小的环境成本争取最大的经济收益。

大气污染防治具有典型的公共物品性质,区域公共物品的提供依赖于多方联合行动,既需要政府内部合作,也需要政府、市场和社会之间的合作。京津冀大气污染问题折射出京津冀三地间经济社会发展水平的差异以及由此带来的三地利益目标的不兼容,这对不同行动主体的合作提出了巨大挑战。唯有立足中国国情,构建出政府、市场、社会协同治污的理论框架,完善政府内部合作,发挥政府、市场、社会的作用,才能切实解决京津冀区域大气污染的问题。

参考文献:

[1]人民网.北杭广深大气污染 首要污染源机动车[EB/OL].http://politics.people.com.cn/n/2015/0402/c70731-26786019.html.

[2]赵记伟.中科院专家:京津冀何以成雾霾重灾区[J].法人,2014,(4).

[3]张孝德.历史性的突破:仅有增长是不够的[N].南方周末,2004-03-22.

[4]中国环保在线.京津冀治霾新政 拟建“2+4”城市对口帮扶机制[EB/OL].http://www.hbzhan.com/news/detail/dy97224_p2.html.

[5]北京市环境保护局.北京市环境状况公报[EB/OL].http://www.bjepb.gov.cn.

[6]天津市环境保护局.天津市环境状况公报[EB/OL].http://www.tjhb.gov.cn/env/env_quality/the_state_of_the_environment_bulletin/tianjin.

[7]河北省环境保护厅.河北省环境状况公报[EB/OL].http://www.hb12369.net/hjzlzkgb.

[8]陈咏梅.论法治视野下府际合作的立法规范[J].暨南学报(哲学社会科学版),2015,(2).

[9]王诗宗.治理理论及其中国适用性:基于公共行政学的视角[D].杭州:浙江大学,2009.

[10]H.George Frederickson.The Spirit of Public Administration[M].San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.

[11]J.Kooiman.Social-political Governance:Overview,Reflection and Design[J].Public Management,1999,(1).

[12]G. Stoker.Governance as Theory: Five Propositions[J].ISSJ,1998,(155).

[13]申建林,姚晓强.对治理理论的三种误读[J].湖北社会科学,2015,(2).

[14]黄斌欢,杨浩勃,姚茂华.权力重构、社会生产与生态环境的协同治理[J].中国人口·资源与环境,2015,(2).

[15]汪大海.公共管理学[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[16]爱卡论坛.2014中国主要城市汽车保有量北京居首[EB/OL].http://info.xcar.com.cn/201405/news_1585413_1.html.

[17]Escourrou.La pollution atmosphérique en France[J].Revue géographiqe de l’est,1981,(3).

责任编辑魏佐国

[收稿日期]2016-01-14

[作者简介]石小石(1989-),女,安徽蒙城人,中国地质大学(北京)土地科学技术学院博士生,主要从事公共管理研究;白中科(1963-),男,山西运城人,中国地质大学(北京)土地科学技术学院教授、博士生导师,国土资源部土地整治重点实验室研究人员,主要从事土地整理复垦与生态修复、环境影响评价研究;殷成志(1976-),男,江苏苏州人,清华大学公共管理学院副教授、博士生导师,主要从事城市与区域规划研究。

[中图分类号]X51

[文献标识码]A

[文章编号]2096-1243(2016)03-0072-09

地方治理研究2016.3