学前教育专业硕士实践课程体系构建与实施探索

——以湖北第二师范学院为例

2016-07-26陈纳

陈 纳

(湖北第二师范学院 教育科学学院,武汉 430205)

学前教育专业硕士实践课程体系构建与实施探索

——以湖北第二师范学院为例

陈纳

(湖北第二师范学院 教育科学学院,武汉 430205)

摘要:“实践能力”既是当前我国高校师范生培养突破和提升的重点,也是学前专业硕士的核心能力。基于湖北第二师范学院“3S师范教育”背景,我们初步确立了学前专业硕士“123培养模式”,依照“以实践贯穿和促进理论学习”的思路,建构序列模块化课程,实践教学安排采取“嵌入式”入园和“定制式”跟岗,凝炼出“实践学习常态化”、“科研实战出成果”的实践教学特点,并以多维能力评价和多元主体(交叉)评价作为实践课程的质保机制。

关键词:实践能力;学前教育专业硕士;“123培养模式”;实践课程体系

2012年1月10日,教育部提出了《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》,副部长杜玉波在同年受访时亦指出:“提高学生实践能力,是目前人才培养中最薄弱的环节,也是今后提高人才培养质量的重要切入点和突破口。”[1]自此“实践教学”在高校本科的课程与教学工作中获得了重要身份和显性地位。

湖北第二师范学院学前教育专业本科开设于2012年,研究生(专业硕士)联合培养始于2013年。为使人才培养少走弯路,在本科办学之初我们通过文献查阅,对近五年来我国各高校师范生教育实践能力培养现状进行深入解读,同时借鉴和参照学校十余年来师范生培养的优秀教育成果,确定学前本科生培养模式。这些前期研究和办学经验,为我们构建高效、完备的学前教育专业硕士(以下简称“学前专硕”)实践课程体系及实施奠定了必要的基础。

一、高校本科实践课程设置与实施的已有研究与经验

(一)当前实践课程设置与实施存在的问题及对策

1.存在的问题

(1)实践课程追求“高大上”,课程目标易落空。在对中美学前教育专业实践课程与教学体系进行对比后,彭海蕾、刘莹认为“我国学前教育专业实践课程在目标上追求全才与塑造,在实施上追求完成任务、达到规定,在评价上追求完美与标准,重结果轻过程,极大地降低了学生参与教育实习的积极性与主动性,削弱了教育实习的针对性与有效性,不利于高素质准幼儿教师的培养。”[2]董爱霞发现:“我国学前教育专业并未形成统一的教育目标,各个培养机构自行制定培养目标,通过对这些目标的分析可知,我国比较注重培养‘全才’……这种宽泛而无针对性的培养目标导致教师教学与学生学习存在盲目性”,同时“在儒家文化思想的影响之下,中国教育过程中注重的是思辨与内省,换句话说就是比较重视理论教学,忽视了学生实践能力的培养工作。”[3]

(2)高质量实践课程实施的条件要求较高。如李子建、黄显涵在对比大陆与香港两地高校课程与教学的理论与实践后指出:“与环境的内嵌性使得较为理想的创新型教学设计在具体实施与推广中,可能因为某些因素欠缺(例如缺乏专业的教师、完备的设施、充足的资金支持)而受到制约。”“很多大陆高校所进行的创新型教学设计缺乏共享的平台和适度的宣传,难以推广……从某种程度上而言,这种较为封闭的运作模式削减了教学创新的内在动力。”[3]

(3)实践课程设计时缺乏整体性视角。如佟有才指出,“地方高校实践课程中存在两个方面的问题:一是课程方案与人才培养目标不符,二是模块化课程方案尚未建立。”[4]

2. 解决的对策

(1)运用课程设计原理设计综合实践课程。如惠恭健等人提出“对综合实践课程可以从制定课程方案、凝练教学理念、积累课程资源、完善管理评价以及促进成果孵化等方面着手构建。在课程实施过程中,需要关注选题设计、教学文档规范、师生激励措施以及学生创新能力培养等。”[5]

(2)实践课程相对独立化、模块化。如邱德雄、谢武纪提出的“新型课程范式——‘学’为中心的、项目化课程实践。”[6]张定群、陈海玲建议的“层次+模块”的实践课程设计模式,即“依据学生各阶段教学目标对学生实践能力要求的不同,由低到高设置‘层次’化实践课程体系。”“适应不同学生类型培养的需要,将实践课程整合成不同的功能培训模块。在实践课程体系结构上,各层由不同的功能模块组成。”“确保实践教学课程体系相对独立、自成体系、体现以专业能力培养为核心的构建原则。”[7]

(二)湖北第二师范学院师范生实践能力培养的经验

1. “3S师范教育”模式

学校自转型为本科院校后,十多年来一直致力于师范生“实践能力”培养的尝试与创新,最终确立了“3S师范教育”模式。所谓“3S”是指为学生的校内外实践配备“三位导师”,即校内教师、校外合作基地学校的指导老师以及教育研究部门(如省、市教育科学研究院/所)的专家。这种教育模式可以很好地将政府、社会、学校等多方的力量进行整合,为有效提高学校师范生实践能力提供了必要的、优质的师资保障。

2. 基于“3S师范教育”的学前教育本科“123培养模式”

学校于2012年秋学前教育本科段正式招生,为提高培养质量,我们在广泛学习和了解国内高校师范生实践能力培养中存在的问题及其对策后,结合本校的优秀办学经验,提出了基于“3S师范教育”的学前教育本科“123培养模式”。经过近四年的不断尝试和探索,我们发现,这种培养模式因为将理论与实践学习作为互补的两条主线来设计课程模块,以“嵌入式入园”(即将入园观察、保教见习、保教实习分散到四个学年中,从大一下学期开始,每周至少入园一次)提高入园频率,并采取多导师现场教学模式,使学生的学习达到校内外结合、理论与实践结合,因而能较好地帮助学前专业本科生在职前掌握基本的心理学理论和教育学原理,充分了解当前学前教育的趋势、热点和省内优质园所的办学现状,明晰自己的专业发展规划与职业定位,从而提高学生的实践能力。

二、学前专硕“123培养模式”内涵

基于前期的研究,我们确定了学前专硕的“123培养模式”。

(一) “123培养模式”的含义

“1”即一个培养目标:复合型学前人才; “2”即两个实施维度:教育理论维度和保教实践维度; “3”即三类实践能力:保教实践能力、学习研究能力、创新创业能力。

(二)人才培养目标释义

目前我国各级各类高校人才培养层次一般分为四类:技能型、应用型、复合型和创新型。学校本科段定位为应用型,专硕段定位为复合型。所谓“复合型”,指跨学科交叉融合的人才,即不仅具有较强的学前专业能力,同时还拥有至少一个其他学科或方向的专业知识与技能,如管理学、计算机应用、英语教育、艺术(美术、音乐或舞蹈)教育等,这样不仅能拓展其在学前领域的胜任力,而且能够在后继的就业、创业阶段找到新的空间和舞台。

(三)两个实施维度释义

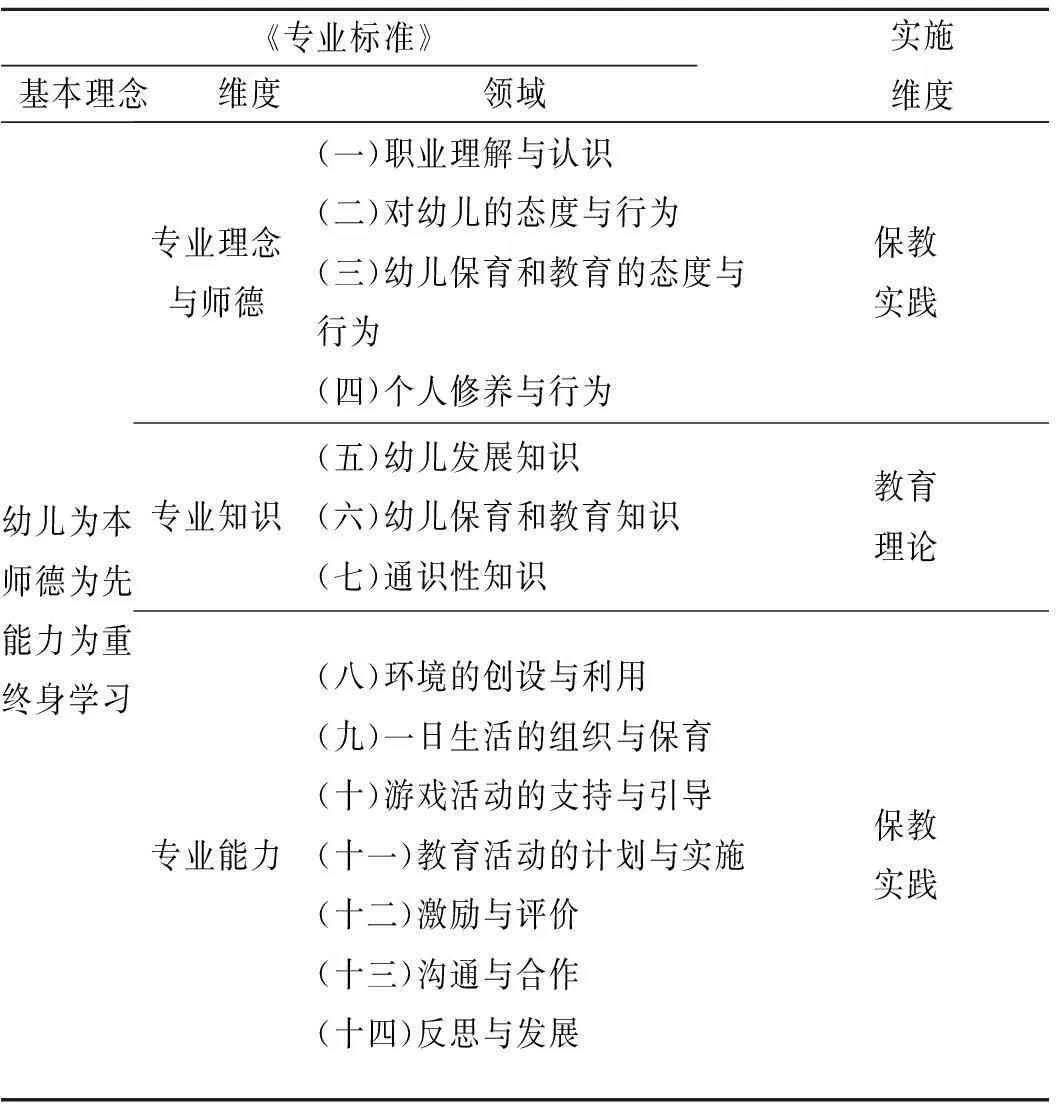

两个实施维度是针对“复合型”的培养目标而提出,参照《幼儿园教师专业标准(试行)》[8](以下简称《专业标准》)的规定,以“教育理论”和“保教实践”两个维度来统整《专业标准》(详见表1)。如此操作,达到了化繁(《专业标准》的多个维度和领域)为简(两个实施维度)、化抽象(如专业理念和师德)为具体(在“保教实践”中落实)的效果。

表1 两个“实施维度”对《专业标准》的统整

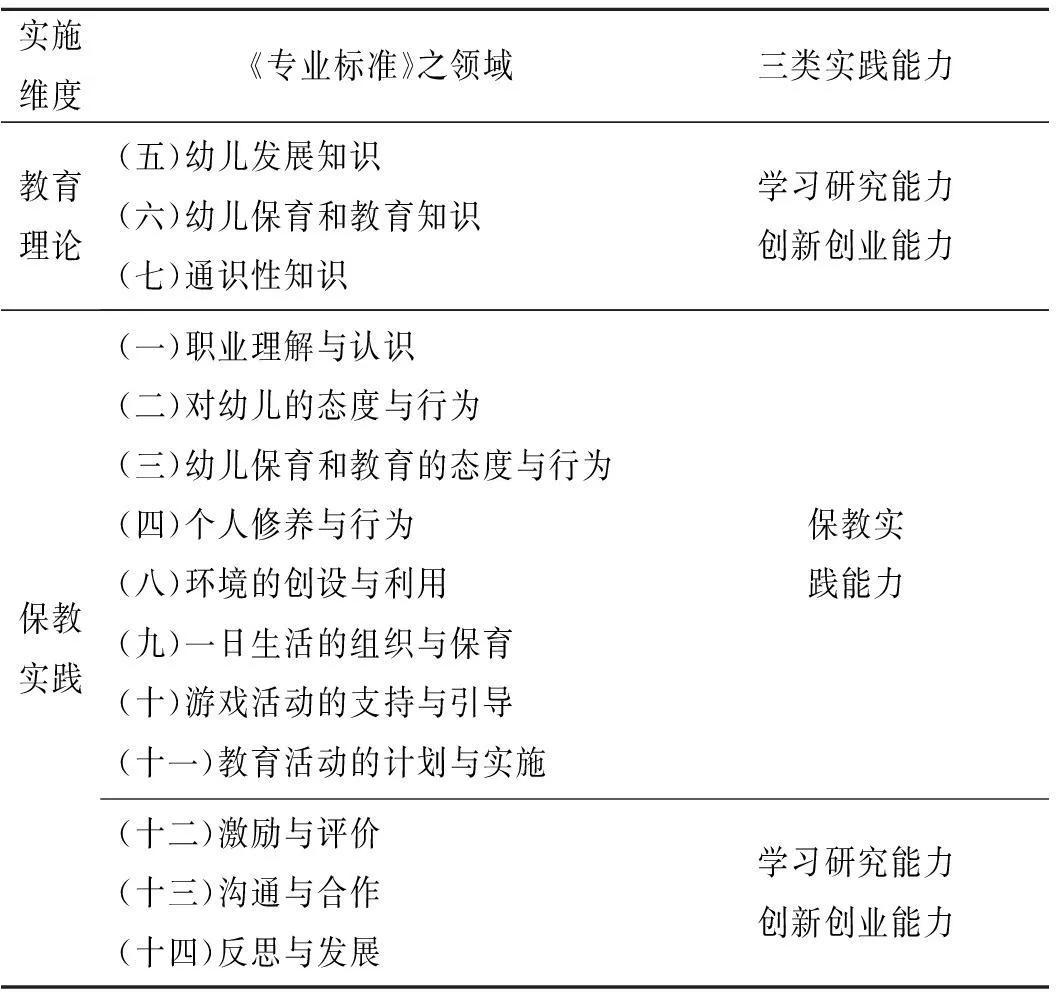

表2 “两个实施维度”与“三类实践能力”的对应关系

(四)三类实践能力释义

对照《幼儿园教师专业标准(试行)》三个维度的专业要求,剔除派生性能力,确定了最为基本的三类实践能力,即“保教实践能力”、“学习研究能力”和“创新创业能力”等作为专业素养的核心(详见表2)。这样,通过两个实施维度,将《专业标准》对学前高素质人才应具备的基本质素培养落到实处。

三、学前教育专业硕士阶段实践课程体系构成

(一)实践课程体系建设思路

学校学前专硕实践课程体系建设的总体思路是“以实践贯穿和促进理论学习”,因此,采用了课程序列化、下园“嵌入式”、跟岗“定制式”的安排,以达到实践学习常态化和科研实战出成果的目的。

(二)实践课程体系特点

1.模块课程序列化

我们采用“整体性思维”,将学前专硕两年之内的所有课程分为三类(模块):基础理论类(模块)、专业素养类(模块)、实训实战类(模块)。每个模块含3~5门课程,将三类能力的结构要素对应转变为各模块课程。

2.实践学习常态化

将培养方案规定的“一年实践”课时分配到两年中,以“嵌入式实践”方式完成。所谓“嵌入式实践”是指将校外实践课程和校内的各类课程在时间上混合安排,每周至少保证半天到1天的时间下园,使得实践学习成为一种常态,以更好地与校内各类课程产生互补。每学期实践课程的具体教学方式,会随着专硕生理论学习的深入以及实践经验积累程度不同而有所不同。

研一(上)采取一对一的“师徒制”,每位专硕跟岗前先要分析各自的研究兴趣、特长,再以个人“定制式”来确定每位其所跟岗位,每次跟岗结束后,带队教师召集全体专硕开碰头会,交流跟岗心得并明确下次入园要了解或解决的问题。这样可以使学生全面了解幼儿园整体性管理及各重要岗位,同时深入把握幼儿园当前真实的热点研究问题,为论文选题做准备。

研一(下)实践采取“卷入式”,与同期开设的专业核心课程,如《幼儿园游戏》、《幼儿园活动设计》、《幼儿园教研》等相结合,每周定期入园一天,全程参与园所课程实践改革,为论文收集第一手资料并完成开题;校内依托教师素质训练中心课程,加强说课训练和微格教学等研课技能。

研二(上)实践采取“影子教师”培养方式,由学生与实践导师共同完成班级管理、课程与教学设计与指导、课题实验等保教与教科研任务,锻炼其独挡一面开展保教工作的能力,同时提高学习研究能力。在学期中段集中1~2周时间入园跟岗。

研二(下)实践采取“自主式”,鼓励学生结合自己的论文研究问题,利用前面一年半的实践积累和社会资源,同时可充分利用我校“创业孵化工程”和国家级大学生创新创业项目自主创业,将理论知识与实践经验相结合并转化为实践能力。

3.科研训练实战化。研一开始,参加院系的“科研训练营”,与科研课程(如《教育研究方法》、《教育测量与统计》、《幼儿园教研活动》等)和合作基地园的课题实验相结合,围绕具体的科研问题组建相应的研究小分队,严格依照科研规范要求,在科研导师指导下,依托实践基地园的实证研究,申报省部(厅)课题。

(三)实践课程主要内容

实践课程即实训实战类(模块)含有6门课程(见表3),这些课程又可以分为三类活动。

表3 学前专硕实践课程

1.校内研习

校内研习重在解决学前专硕生教育理论知识学习和科研与保教技能训练。具体的学习内容包含有以下四种:即兴演讲、说课;课程与教学设计、课件或教玩具制作;微格教学研究、撰写教育叙事和短小课题申报书;参加省学前教育专硕技能比赛。

2.跟岗见习

跟岗见习重在解决专硕生的保教实践经验积累和职业理解与认同。具体的学习内容包括以下五种:跟岗见习,体会幼儿园行政、后勤岗位之间的内在关系;进班观察,了解优秀班主任如何进行班级管理,学习撰写教育叙事;教研活动,参与园所教研活动,并协助完成教科研资料统计与分析;公益活动,到省、市残联学前特教机构助教;参加全国性的学前学术会议。

3. 教(科)研实习

教(科)研实习重在帮助学前专硕生实现教育理论向保教实践能力的转化。学习的具体内容包括以下四种:参与园所课改实验,并结合自己的学位论文研究方向收集资料;主持常规教研活动;课题申报,协助园方完成“十三五”收集资料、撰写文献综述;顶岗实习,根据自己所选择的研究问题或方向择岗。

四、实践课程实施评价体系

(一)多维能力评价

1.对保教实践能力的评价

由校外导师根据学生的出勤、处理安排日常教学与班级管理、应对突发性教学事件等的态度与能力,填写实践评定表。

2. 对将理论向实践转化的能力的评价

由校内带队教师根据学生的出勤、校外指导教师的反馈、对幼儿和家长的抽样访谈等,给予学生课程评分。

3. 实践促进理论学习效果的评价

由各校内课程教师对学生在学习自己所代课程中,是否能结合入园实习实践提出有针对性的问题;或主动运用本门课程中的主要理论并给予反馈等,根据课程小论文或试卷论述题回答,评价其学习效果。

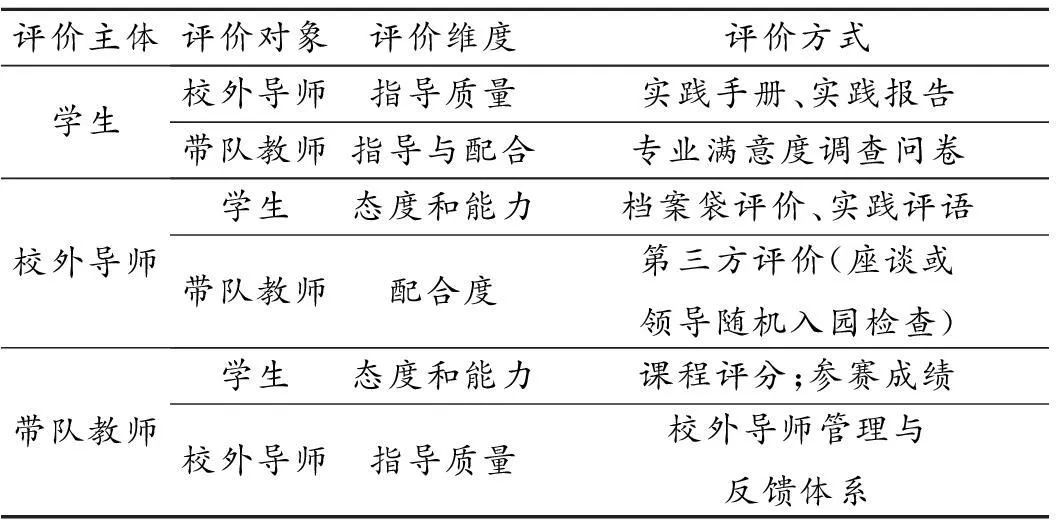

(二)多元主体交叉评价(见表4)

表4 多元主体交叉评价

参考文献:

[1] 张男星,王春春.新时期高等教育的发展思路与重点:访教育部副部长杜玉波[J].大学(学术版),2012,(1) :4-15.

[2]彭海蕾,刘莹.中美高校学前教育专业实践课程的比较[J].学前教育研究,2012,(2):49-54.

[3]李子建,黄显涵.大陆和香港高校课程与教学创新的理念与实践[J].中国高教研究,2010,(1):77-80.

[4]佟有才.地方高校教师教育专业实践课程研究[J].黑龙江畜牧兽医,2015,(10):161-162.

[5]惠恭健,陈明选,马志强.对高校本科综合实践课程建设的思考[J].江苏高教,2012,(6):85-86.

[6]邱德雄,谢武纪.“学”为中心:高校课程实践变革的核心要义——以课程项目化实践为例[J].大学教育科学,2015,(1):48-53.

[7]张定群,陈海玲.新建应用型本科高校“层次+模块”实践课程体系的构建[J].实验室科学,2008,(2):57.

[8]http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201112/t20111213_127945.html.

责任编辑:熊亚

收稿日期:2016-03-02

基金项目:校管申硕研究课题“学前专业硕士‘职业能力’培养模式个案研究”(XK2016SS15)

作者简介:陈纳(1969-),女,湖北武汉人,讲师,博士,研究方向为学前课程与教学、学前教师教育。

中图分类号:G610

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)05-0081-05

On Construction and Implementation of Preschool Education Master’s Practical Curriculum System

CHEN Na

(School of Educational Science, Hubei University of Education, Wuhan 430305, China)

Abstract:“Practice Ability” is no only the focus of breakthrough and promotion of current normal university students, but also the core competence of preschool education master’s. Based on the background of 3s normal education in our university, we have preliminary established 123 training mode preschool education master program, in accordance with the concept of “throughout to practice and promote the theoretical study”, to construct sequence modular curriculum. What’s more, the practice teaching arrangement has been conducted by “embedded” into the kindergarten and “customized” with post, featuring the “practical learning”, “scientific research and practice with results”, which is also integrated with multidimensional ability evaluation and multiple subject (cross) as practical courses of quality assurance mechanism.

Key words:practice ability; Master degree of preschool education; “123” training mode; practical curriculum system