钱勰及其与苏、黄、米

2016-07-25黄修珠南京艺术学院美术学院江苏南京210013

黄修珠(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

钱勰及其与苏、黄、米

黄修珠(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

钱勰是北宋中后期传统书学的代表性人物,学识优敏,雅擅八法。钱勰在“古法不讲”的时代环境下,与苏黄诸子游,不期然竟充当了黄、米等人的导师。更重要的是他的书学思想通过与黄、米的个人努力相结合,将宋代书法推向新的历史高度,客观上具有拯救时弊、力挽狂澜的积极意义。通过对钱与苏、黄、米等人以书为媒介的交流考察,展现尚意思想与传统书学思想的交流与碰撞,并从中读出时代风气递嬗之消息。表明传统雅正书风的社会接受度走低,尚意求新思想得到张扬,中国书法发展到北宋中后期出现由雅趋俗、由传统守法向彰显性情发展的转型。

钱勰;书学;苏黄米

引 言

综观书法史,以苏、黄、米等人为标志,宋代书法发展到一个新高度,出现了代表时代风尚的“尚意”书风。后世对于宋代书史之关注,也多以此数人为着力点。曹宝麟先生曾述及苏、黄、米等人之于宋代书法之振兴,云:“他们三人都几乎没有老师的指点”[1],强调苏黄诸子的天赋之才和个体努力所具有的杰出意义。然有钱勰穆父者以天生贵胄,复功深学粹、识见超群而优游于数子之间,于苏黄等人而言,可谓亦师亦友,于书史上自有其特殊之贡献与地位。

钱勰(1034—1097),字穆父,一说本单字“穆”,开封人,祖籍临安(今浙江杭州)。出于钱塘吴越世家,为吴越武肃王钱镠五世孙,废王倧之后。父彦远,随忠懿王俶归朝至开封。

勰早慧,“生五岁,日诵千言,十三岁制举之业成”[2]。宋李纲《宋故追复龙图阁直学士赠少师钱公墓志铭》(简称《钱公墓志铭》)亦云钱勰:“生有奇表,神气秀发。未成童日诵千言,及长,博闻强识,卓荦不群。”又性好学,手不释卷,期于自立。仁宗嘉祐八年(1063),翰林学士沈文通荐其应“贤良方正能直言极谏”科,熙宁三年(1010)以荫除知开封府尉氏县,复擢升流内铨主簿。神宗朝以国子博士除京西路提点刑狱,徙河北、京东,复除盐铁判官。元丰六年(1083)以文章家世选使高丽,还授中书舍人。哲宗时曾两知开封府,颇受倚重。绍圣四年冬(1097)移知和州,命未下,卒于官舍,享年六十有四。徽宗即位,追复钱勰龙图阁学士,崇宁元年(1102)入党籍。

一、诗书家传

钱勰出于世家大族,祖上多声名煊赫以文章显,“三世五人掌丝纶之职”[3],可谓簪缨世家。据钱氏十三世孙钱国衡《吴越钱氏谱序》统计,宋代钱氏共擢进士有三百二十余人[4],真可谓家风鼎盛,至于此极。

钱勰自幼就得到良好的教育和熏陶,工于诗及文章,有《会稽公集》一百卷,所为文章得西汉体,老友东坡曾诗赞之云:“大笔推君西汉手”(苏轼《次韵钱穆父》)。钱勰文章现存多为替皇帝所拟诏令制词及所奏章程,如熙宁四年八月为三司盐铁判官时有《上神宗乞择经术耆艾之士以备顾问》、《上神宗乞参举才德之士》等。其诗作清新遒丽,长于用韵,多见于与时辈交往篇什。

钱氏家族于书法,亦可谓源远流长,屡代不绝。钱氏开国,初以武功显,之后,“方浙右富庶,登丰之久,上下无事,惟以文艺相高”。[5]粗略算去,自忠懿王钱俶始,以书法艺术著于书史者不下十数人。据明陶宗仪《书史会要》所载,吴越王钱镠,喜作草书,“刚劲结密,似非出用武手”;钱俶,“尤喜书,善颠草,其斡旋盘结不减古人”,宋太宗有神品之评;钱惟治,善草隶,好二王书。又论书云“心能御手,手能御笔,则法在其中矣”。宋太宗认为,钱惟治书法于钱氏中为最工;钱惟演著有《飞白书叙录》,《宋史本传》谓其“书帖亦平平”;钱昱,善书法,工尺牍书,亦曾蒙太宗观赏;钱易,长于寻丈大字及行草;钱昆,善草、隶书;钱勰,“工正草书,正书师欧阳率更,草书效王献之,有‘能品’之评”;钱儇,字智仁,书画入能品(均见《书史会要》卷六)。

其他见于典籍所载者尚有:“钱景谌,能楷书,《宋史》有传。近年出土《宋故朝请郎守大理寺丞致仕刘君墓志铭并序》(墓主刘绛为钱惟演之婿)撰文和书丹者为时任凤翔府周至县长的钱景谌。”[6]

钱勰之姊,“习组紃,隶文史,至于笔札书计之事过目则善焉”,“其教子也,手缮经籍而授大义。”[7]

钱伯言,钱勰之子,承家传。南宋岳珂藏《吴越三王判牍》真迹一卷,后有伯言跋(《宝真斋法书赞》卷八)。清顾炎武《金石文字记》有钱伯言题名,行书,寸余大字(《金石文字记》卷六)。

宋彭汝砺《寄钱穆父》诗赞云:“忠义文章见一门,风流窃喜得诸孙”(《鄱阳集》卷五),直到元代,尚有钱国衡者,刻十种兰亭,可见钱氏家风递嬗,洵非虚誉。

钱氏有藏书之传统,钱惟演“家储文籍侔秘府”(《宋史本传》)。钱勰亦富收藏,宋张邦基《墨庄漫录》卷五云:“藏书之富如宋宣献、毕文简、王原叔、钱穆父、王仲至家”[8],可见盛名在外者。

据米芾《书史》所载,钱勰重要的法书收藏有《鲁公寒食帖》、《颜鲁公帖》、《怀素两帖》、《唐人书白乐天诗》①(清)朱彝尊《曝书亭集》卷四十九《白乐天草书春游诗拓本跋》:“右白傅草书,一十九行,钱穆父在越勒石置蓬莱阁下。”(见四库全书[G]集部,别集类,1318册,页213)而米芾《书史》谓之唐人书。、《史孝山〈出师颂〉》、《王子敬草书〈洛神赋〉》摹本等。

钱勰官高位显,收藏之外,平素所见亦自不凡。据《道山清话》载:

钱穆父尝言,顷在馆中,有同僚曹姓者,…一日诸公过其家,观其所藏书画。其家多资,虽真赝相半,然尤物甚多。有虞世南写《法华经》、禇河南写《闲居赋》、临《兰亭》。其父得于天上,盖锡赉之物也。诸公爱玩不能去手。又有阎立本《粉画罗汉横轴》,上各有赞,字画皆真楷可喜,乃唐时帝王御制,不知何帝所作,皆有小长印“御制之宝”,两头皆尖,如橄榄核状。外标首题云“应真横轴”,…或言“应真横轴”四字亦是名人书。[9]

又曾见《王子敬草书洛神赋》,《长安安氏藏颜帖数种》并跋其一,今墨迹尚存(见图4)。总之,钱勰之生长环境如此,其善书亦是自然。

二、雅擅八法

钱勰之于书法可谓依仁游艺之末也,然家风流被,加上性之所好,亦迥出时辈,跻于上游。李纲《钱公墓志铭》云:“工行草书,有魏晋人笔法,尝自爱重,未尝辄以与人。”钱勰书学欧阳询,明丰坊谓其学欧阳小楷《黄庭内景经》、《黄庭外景经》”(《书诀》),此是早期之基础。后期上溯二王,一是效法智永草书,二是规模王献之《洛神赋》,以致于“数自临写至数百过”、“旦旦临写”,可谓功深学粹,远过常人,最终以“笔势字体深造王大令阃域”而获首肯②(宋)董更.皇宋书录[M]卷中:“钱伯言跋穆父临大令《洛神赋》,云子敬《洛神赋》分裂在范尧夫、范中济、王晋卿三家,穆父借摹,遂全一赋,故数自临写至数百过。又《蜀中石刻跋》云:‘钱公内翰并三家本摹之,旦旦临写,晚极精妙,笔势字体深造大令阃域。”见卢辅圣.中国书画全书[G],上海书画出版社,2009,12,第3册,页209。岳珂谓其书:“肃(萧)散朴雅,不类近时书,岂学有根柢然耶?”[10]良是。

钱勰书今传四帖。

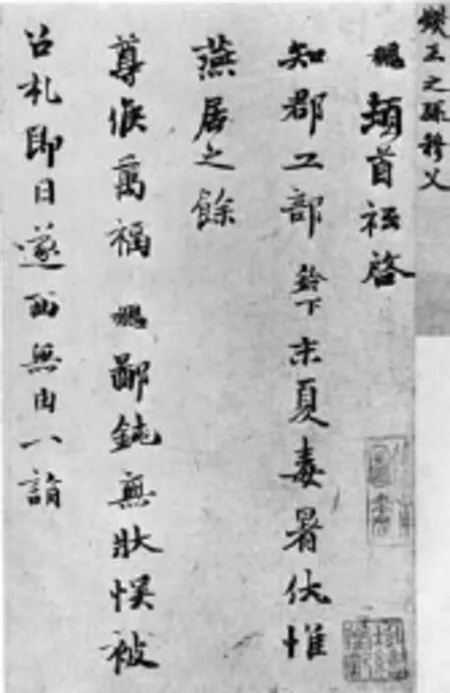

《知郡帖》(图1),楷书。据曹宝麟先生《北宋名家书法鸟瞰》考证,其书于熙宁十年作于郓州提刑任上(《中国书法全集•北宋名家卷》)。用笔精致,灵动多姿,胎息于欧,微带二王韵致,惟笔力稍弱。欧阳修谓:“南朝士人气尚卑弱,字书工者率以纤劲清媚为佳”[11],虽时代悬隔,然钱氏世家吴越,亦合于所谓“南朝”之评。

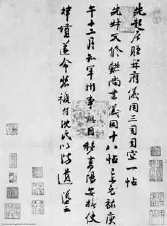

《车马帖》(图2),行书,元祐元年(1086)作。姿态端正典雅,行气疏朗,无宋人肆意之习气,许是拓本之故,点画圆润,轻重起伏弱化,不类墨迹。

《先起居帖》(图3),内有“因移高阳安抚使辞坟”之语,是元祐五年十二月“移知瀛洲兼高阳关路安抚使马歩军都总管”临发所书。[12]行书,用笔内涵筋骨,字势端正,不事欹侧,中宫收紧,个别字甚至有窘迫之感,黄庭坚认为钱学欧阳询书得其仿佛”,信然。

图1 钱勰《知郡帖》,熙宁十年,楷书纸本,台北故宫藏

图2 钱勰《车马帖》,元祐元年,行书拓本,《停云馆帖》

图3 钱勰《先起居帖》,元祐五年,行书纸本,台北故宫藏

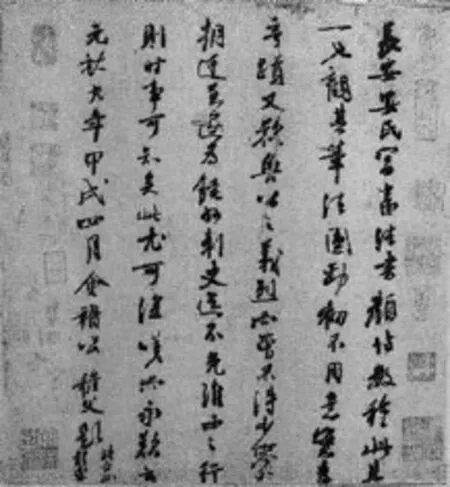

《颜帖跋》(图4),款署元祐九年,暮年所书,与前帖相比较,用笔更为活脱老成,富于变化。字势欹侧生动,俯仰多姿。结字仍多紧敛,章法行气偶露摇曳跌宕之趣味,颇多率意,寓古雅于新奇,允为合作。东坡所谓“题诗相报字倾斜”(苏轼《次韵钱穆父紫薇花二首》),许是此类风范。

钱勰传世作品尚多尺牍书疏,其从孙钱端礼就曾言及“伯祖内相文肃公勰,字穆父,与苏文忠公游,往来书尺唱和甚多”[13],今多不存,惟雪泥鸿爪,见诸典籍(见文后附表)。

图4 钱勰《颜帖跋》,元祐九年, 行书纸本,上海博物馆藏

三、与苏黄诸子之游及其书学思想

钱勰,儒者,以功名事业立身,未尝于书法有所著述,故其于书法之识见观点只能从其与时辈之艺术交往中窥知一二。显于书史并与钱勰相交往者甚多,如蒋之奇、蔡卞、米芾、王诜、苏轼及苏门学人黄庭坚、秦观等。当然苏、黄、米是钱勰艺术活动交游圈中最为突出的群体,我们将于此考察钱勰的艺术思想。

(一)钱勰与苏轼相交至笃,二人年岁相仿,宦海相接,庙堂进退,惺惺相惜。其情谊之深,常常表现在尺牍往还、诗词酬唱甚至日常戏谑之中,如“两日不接奉,思仰不可言”[14],“久不闻问,奉怀怅然。忽人来,辱手书,承比日起居佳胜,感慰无量”[15]云云。东坡好美食,曾与钱书云:“竹萌,蒙佳贶。取笋、蕈、菘心与鳜鱼相和。清水煮熟,用姜、芦菔自然汁及酒三物等入少盐,渐渐款洒之,过熟可食。不敢独味此,请依法作与老嫂共之。”[16]多见情谊款款。钱勰远使高丽,带回高丽松扇及猩猩毛笔分赠苏、黄、张耒等,并诗歌互酬,极一时之风雅。

钱、苏直接进行书法交流的资料于今惟见《朱子语类》云:

子瞻单勾把笔,钱穆父见之曰:“尚未能把笔邪?”[17]

宋人对苏、黄善书却不能悬手的情况有明确记载,如陈师道谓:“苏、黄两公皆善书,皆不能悬手。逸少非好鹅,效其宛颈尔,正谓悬手转腕。而苏公论书以手抵案使腕不动为法,此其异也。”[18]又李之仪云:“握笔近下而行之迟”。[19]苏号称“不践古人”,以身作则,当然在执笔上任性为之,不必依傍,“把笔无定法,要使虚而宽”是他的宣言。

苏轼对于执笔的态度是比较明确的,置而弗论。从钱勰此问,可窥知钱对于书法执笔的态度。唐孙过庭将书法以“执、使、转、用”四字括之,可见执笔乃是书法之重要基础,钱认为苏单钩(勾)而书是不善执笔的表现,说明宋人执笔方式发生了变化,而钱勰是主张双钩正执笔的。

单钩执笔是一个历史存在,此学术界已有共识,但长期以来尤其是明清以来,人们对它逐渐陌生,自沙孟海先生撰《古代执笔初探》,始对其有进一步了解。近年来,孙晓云先生《书法有法》风靡一时,其中观点姑且不论,私以为此书流传的意义在于破除了公众关于双钩是唯一正确执笔方式的一般认知。随着近些年书法理论的发展,我们初步对古代执笔方式的状况有了全面认识,那就是:以唐为界,之前席地而坐的久远时期,单钩执笔而书是常用的书写方式;唐以后,随着桌椅等家具的发展,逐渐改变了人们的坐姿,双钩正执逐渐得到普及应用。在此后相当长时期,两种执笔方式并行不悖,各得其所。但发展趋向是双钩正执笔逐渐被认作更适于新的社会生活方式的书写方法,这种趋向在宋代已然明确。因此,钱勰见苏轼单钩执笔,认为苏“未能把笔”,反映了宋人对这一问题的基本认识。

当然,苏提倡把笔无定法在客观上与古法执笔暗合,并不能以此说明苏轼在追寻古法。苏如此作为主要缘于豁达不拘、任性自适的性格,在作诗上尚且如此,况书为小道呢?因此,高明如东坡,开一代风气的伟大人物,虽议论风发,自云“晓书莫如我”(《和子由论书》),却在当时因不善双钩悬腕,往往是“故书家亦不伏此论”(黄庭坚《跋东坡论笔》)。

(二)钱勰与黄庭坚的书法交流,同时亦有苏轼的参与。据宋曽敏行《独醒杂志》所载:

元祐初,山谷与东坡、钱穆父同游京师宝梵寺。饭罢,山谷作草书数纸,东坡甚称赏之。穆父从旁观曰:“鲁直之字近于俗。”山谷曰:“何故?”穆父曰:“无他,但未见怀素真迹尔。”山谷心颇疑之,自后不肯为人作草书。绍圣中谪居涪陵,始见怀素《自叙》于石杨休家,因借之以归,摹临累日,几废寝食。自此顿悟草法,下笔飞动,与元祐已前所书大异。始信穆父之言为不诬,而穆父死已久矣。故山谷尝自谓得草书于涪陵,恨穆父不及见也。[20]

此段故实可谓脍炙人口,黄的题跋中也曾反复道及此事。从上可知:

1、元祐初山谷草书境界实在不高。钱以为俗,然东坡甚称赏之,可知其与苏在书学认识上有明显差异。从后来黄的自我否定中可反证钱勰眼界、识见之高。

2、穆父之书法立场是趋于传统守法的。因穆父以为,黄草书之所以俗,乃是未见守法的怀素书而缺乏古法传承又熏染时风所致。①(元)鲜于枢《草书帖》:“张长史、怀素、高闲皆名善草书。长史颠逸,时出法度之外。怀素守法,特多古意。”

黄之笔法以所谓“荡桨”著称,其实就是抖擞、战掣之意,乃是用笔且行且驻之状态。这是黄将周越的习气继承并加以发扬光大,成为后世碑学末流的先声。这种笔法因其偶然性与随意性,破坏了二王笔法体系“流美”的自然状态,与后起怀素来自二王骤雨旋风的笔势更隔霄壤。实际上,黄与钱相比,见识远不及,只能从俗俯仰,加以己意出之。然而别人却对这种新颖无前例的表现赞誉有加,比如苏轼;世俗也是津津乐道。可以说除了钱勰的批评与黄自省后的不满,听到的多是肯定的声音。可见黄的所谓创造在客观上是迎合了某种“自我作古”的“俗”的时代风尚。事实上,黄本人对这种笔法虽不满意,但积习难改,又常常归怨于周越。从其传世之作看,抖擞习气始终未脱,何止三十年。知与行的矛盾与悖反是黄终生未去的心结。黄后来所谓“恨穆父不及见”,是自觉有所突破和进步而无人识之,知音零落的一种遗憾。

山谷在《书自草秋浦歌后》有一段文字,颇耐寻味:

余少学书,人多好之,惟钱穆父以为俗。初闻之不能不嫌,已而自观之,诚如钱公语。遂改度,稍去俗气,既而人多不好。老来渐懒慢,无复此事,人或以旧时意来乞作草。语之以今巳不成书,辄不聴信,则为画满纸。虽不复入俗,亦不成书,使钱公见之亦不知所以名之矣。[21]

“惟钱穆父以为俗”而不言东坡,可证《独醒杂志》所载可信。

从山谷的叙述中可以得到三个信息,一是钱勰对其书法之俗进行过评价和忠告后,他经过心理斗争“始信穆父之言为不诬”并最终接受批评,从而有“改度”、“去俗”的践行,虽然结果不尽如人意,只是“稍去俗气”;二是山谷经此改度,肯定要胜于前,但奇怪的是社会认可度出现了戏剧性变化,由书俗而“人多好之”到去俗后“人多不好”,很好的反映出北宋中晚期书法尚奇求新的社会风尚和由此而来的审美偏差。

(三)钱勰于米芾书法之指教,从而成就一位书法史上前无古人,后无来者的标志性人物,亦可谓书法史上的重要事件。董其昌跋《米南宫乐圃先生墓志》云:

米元章书沉着痛快,直夺晋人之神。少壮未能立家一一规摹古帖。及钱穆父诃其刻画太甚,当以势为主,乃大悟。脱尽本家笔,自出机轴。如禅家悟后拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故,虽苏黄相见不无气摄。晚年自言无右军一点俗气,良有以也。[22]

米芾《自叙》亦云:“壮岁未能立家,人谓我书为集古字,盖取诸长处总而成之”。米芾早年习书规模唐人,所谓集古字实际乃是对古人亦步亦趋,笔法体势局促如辕下之驹。后经钱穆父棒喝,教以势为主,始独出机杼,有所成就。书法乃“形势”之学,所谓以“势”为主,乃是发挥笔势,强调形随势生,合于自然,旨在突破自唐以来字形惟端正呆板是务的世俗审美标准。米芾正是基于这种认识,才严厉批评欧虞褚柳颜“安排费工,岂能垂世”,必须“振迅天真”“挂起气势自带过”,方能“出于意外”,得飞动之“势”也(均见《海岳名言》)。

“振迅”是米芾笔法以势为主的生动展现。南朝宋鲍照《舞鹤赋》:“踯躅徘徊,振迅腾摧”,“振”乃奋而发力,“迅”指速度快捷,合之为用笔得势之状态,与刻画形模正相反。米芾著名的“臣书刷字”便是这种用笔状态的最好注脚。

米芾实践钱勰“以势为主”的书法理念,最终为他在书史上赢得了一席之地,“虽苏黄相见,不无气摄(慑)”,苏赞之:“风樯阵马,沉着痛快,当与锺王并行,非但不愧而已。”(《雪堂书评》),黄亦有“书家笔势亦穷于此”之叹(《跋米元章书》)。可以认为,钱勰之指授造就了书史上的米元章。

钱之“以势为主”,本意在反对“刻画太甚”,出之自然,而米芾书法形态夸张体势欹侧乃是“走得过远”,宁过无不及,极尽笔势所致。不但苏、钱、黄等对此均有微词,米芾入魏晋平淡的理想,亦因之未能实现。然惟其如此,才有米芾“晚年自言无右军一点俗气”,“既老始自成家,人见之不知以何为祖”的骄人自诩(《海岳名言》)。

曹宝麟先生将钱与苏黄诸子进行比较说:

苏、黄、米三家,他们属于庶族出生的人。像钱勰这样的贵胄,他的书风还是很传统的,看到的东西多,如看到王羲之作品之类的,所以观念比较旧,再加上他有贵族血统,所以非常保守,对相当于平辈出生的就可以指指点点。[23]

这种认识很有见地。综合以上考察,我们可以对钱勰的书学思想可以有一个大致判断:

一是在书学观上相对保守,尊崇古法。钱以苏轼不拘一格的单钩执笔方式为“未能把笔”,认为黄氏笔俗乃是未见守法的怀素之书,都是钱崇尚古法的具体体现。

二是在审美观上忌俗而崇尚雅正。如对黄早期书风的批评,又论书不取张友正、米芾等。

张友正,字义祖,乃北宋名臣张士逊幼子。《宋史》谓其:“杜门不治家事,居小阁学书,积三十年不辍,遂以书名,神宗评其草书为本朝第一”(见《宋史•张士逊传》)。宋董逌《广川书跋》卷七《张友正草字》云:“(张友正)自云得汉人心法。其用笔过为锋长而力弱,殆不可持,故使笔常动摇,势若宛转。”米芾对张亦有“继其人者谁欤?襄阳米芾也。”②(明)陶宗仪《书史会要》卷六谓评“友直书”,应为友正。参见陈志平.章友直与张友正书史考辨[J],南京艺术学院学报(美术与设计版)2006,3,页69。以米老之心高气傲,竟然甘做后尘,可见张友正之书不同凡响。米芾用笔之“臣书刷字”,即来自段季展与张友正。米书姿态横生亦与张友正之“宫女插花,嫔嫱对镜”异曲同工。钱不赞成张、米之书,乃是二人之书笔势动荡过甚,以致字形夸张,客观上迎合了求新求异的世俗审美风尚,背离了钱勰的审美理想。

三是在用笔上忌刻画,主张以势为主,出之自然。

宋人笔法大坏早有共识,欧阳修“书之废莫废于今”之叹,可谓沉痛(《集古录》卷六《唐安公美政颂跋》)。即就米芾与宋徽宗的一番高层对话所涉诸人而言,均为有宋一代书法之代表性人物。“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵。蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字”(《海岳名言》)。或不得笔,或得笔乏韵趋俗;或排字,即堆砌点画状若算子;或勒字,即刻板与描、画意近,总之用笔缺乏生气,未能发挥笔势。独米芾一经点拨,一超直入如来之地,别开生面。可见钱勰之“书法当以势为主”的观点,真可谓古法用笔的精辟概括,直指书之本体,在宋代书论中是非常独特的论述,和苏黄等人大异其趣。

四、结论

钱勰是北宋中后期传统书学的代表性人物,处在“古法不讲”的时代环境下(见米芾《书史》),其所交游尽皆尚意书风的倡导者和实践家,可以说身处尚意思潮的裹挟之中。但他以天生贵胄、官高位显降与诸子游,不期然竟充当了黄、米等人的导师,他的书学观为黄、米承接传统入古出新指明了方向,某种程度上于黄、米有再造之功。更重要的是,他的书学思想通过与黄、米的个人努力相结合,开花结果,从而将宋代书法推向新的历史高度,客观上具有拯救时弊、力挽狂澜的积极意义。

通过对钱与苏、黄、米等人的书法交流考察,一方面能部分揭示出北宋书法发展过程中尚意思想与传统守法思想的交流与碰撞,透出时代风气递嬗之机;另一方面揭示出被后世推崇的无以复加的尚意书风,其本身所具有的理论创新与实践传承之间的衔接缺陷。苏黄等人的自我意识的标举,从某种程度上是有意为之,因为相对于古法而言,非不为也,是不能也,是不知也,是未见也(实际上古法情节在黄心中始终未除),这也是宋人书法另起炉灶的客观环境和心理基础。当然,在“自成一家始逼真”的呐喊中①(宋)黄庭坚《山谷题跋》卷四《题乐毅论》:“后予尝戏为人评书云:‘小字莫作痴冻蝇,乐毅论胜遗教经。大字无过瘗鹤铭。随人作计终后人,自成一家始逼真。”见卢辅圣.中国书画全书[G],上海书画出版社,2009,12,第1册,页681。,黄入古未深,以新为新,米通过集字,以古为新,客观上都实现了创新理想。

再者,在钱的指授下,黄、米等人均有了巨大进步,黄在草书学习上可以说在践行钱的忠告,在理论主张上不厌其烦地倡导尚韵医俗,便是对钱审美思想的申发。虽然其自云“犹觉湔祓尘埃气未尽”(黄庭坚《跋与徐德修草书后》),然经钱指导之后,经过艰苦努力,毕竟大有进境,以韵治俗取得了相当的成功,然出现“人多不好”的结局,却是始料未及。而米芾不折不扣的践行钱勰忌刻画、以势为主的理念,离形得似,却因超出了钱关于书法审美雅正的预期,虽为钱所不取,却终获时名。两相比较,可见传统雅正守法之风在当时的社会风气下社会接受程度受到影响,尚意趋新思想得到弘扬,个性张扬、俗的一面获得广泛认同,显示出中国书法发展到北宋中后期书法审美出现由雅趋俗、由传统守法向彰显性情发展的转型。

附表:钱勰作品一览

[1]曹宝麟.中国书法史(宋辽金卷)[M].南京:江苏教育出版社,1999:5.

[2](元)脱脱.宋史:卷三百十七《钱惟演传》附《钱勰传》[G]//四库全书:史部,正史类,台湾:台湾商务印书馆,1986(下略):286:212.

[3](宋)李纲.钱公墓志铭梁溪集:卷一百六十七[G]//四库全书:集部,别集类,1126册:750.

[4]姚礼群、张伟.宋代钱氏家族人才状况初探[J].宁波大学学报(人文科学版)1998,(l):14.

[5](宋)宣和书谱:卷十九赠王定国诗[G]//卢辅圣.中国书画全书.上海:上海书画出版社,2009(2):328.

[6]户县砖厂发现宋代墓志,墓主人刘绛曾开仓赈贫民[N].西安日报2011-08-23.

[7](宋)苏颂.苏魏公文集:卷六十二彭城县君钱氏墓志铭[G]//四库全书:集部,别集类,1092:669.

[8](宋)张邦基.墨庄漫录:卷五[G]//四库全书:子部,杂家类,864册:44.

[9](宋)王暐.道山清话[G]//四库全书:子部,小说家类,1037册:667.

[10](宋)岳珂.宝真斋法书赞:卷十七《钱文肃家书三帖跋》[G]//卢辅圣.中国书画全书,上海:上海书画出版社,2009 (2):551.

[11](宋)欧阳修.跋宋文帝神道碑[G]//李逸安校.欧阳修集全集:卷137.北京:北京中华书局2001(5):2166.

[12](宋)李纲.梁溪集:卷一百六十七钱公墓志铭[G]//四库全书:集部,别集类,1126册,:752.

[13](宋)楼钥.攻媿集:卷九十二观文殿学士钱公行状[G]//四库全书:集部,别集类,1153册:426.

[14]苏轼.与钱穆父待制帖[G]//(宋)魏齐贤、叶棻.五百家播芳大全文粹:卷六十四“尺牍”,四库全书:集部,总集类,1353册:202.

[15](宋)岳珂.宝真斋法书赞:卷十二苏文忠与钱粮(穆)父书简重本二帖[G]//卢辅圣.中国书画全书.上海:上海书画出版社,2009(2):523.

[16]东坡回钱穆父书[M]//邹铉.寿亲养老新书:卷三“笋鳜”条[G]//四库全书.738册:365.

[17](宋)黎靖德.朱子语类:卷一百四十[G]//四库全书:子部,儒家类,702册:816.

[18](宋)陈师道.后山集:卷十八[G]//四库全书:集部,别集类,1114册:691.

[19](宋)李之仪.姑溪居士前集:卷十七[G]//四库全书:集部,别集类,1120册:465.

[20](宋)曾敏行独行杂志:卷二[M]朱杰人,校.上海:上海古籍出版社,1986:17.

[21](宋)黄庭坚.山谷题跋[G]//卢辅圣.中国书画全书.上海:上海书画出版社,2009(1):711.

[22](明)董其昌.书画眼[M]//(清)倪涛.六艺之一录:卷三百四十四宋米芾乐圃帖[G]//文渊阁四库全书:子部,艺术类,837册:389.

[23]曹宝麟.北宋名家书法鸟瞰[G]//刘正成.中国书法全集:41卷.北京:荣宝斋出版社2010:7.

(责任编辑:梁 田)

J203

A

1008-9675(2016)03-0018-06

2016-03-03

黄修珠(1974- ),男,河南息县人,南京艺术学院美术学院博士研究生,河南大学艺术学院讲师,研究方向:中国书法史。