产品危机引发的资产负债表直接传染治理研究

2016-07-25屈耀辉

【摘 要】 鉴于资产负债表直接传染发生的普遍性,以产品危机为缘由,结合BSC及ERM-IF两者的理念,构建了针对产品危机引发的资产负债表直接传染的企业危机管理整合框架(ECM-IF),基于此,进一步分析显示,学习成长、业务流程、客户管理及财务管理四个方面在此危机的不同治理阶段尽管有所侧重,但在危机的整个治理过程中却又有主次之分和缓急之别,且两者的次序并不相同,只有两者兼顾才可能实现标本兼治,达到最佳治理效果。

【关键词】 产品危机; 资产负债表直接传染; ECM-IF

【中图分类号】 F234.4;F275 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2016)13-0050-05

一、引言

由于赊销/赊购的存在及其普遍性,企业间特别是上下游企业间的资产负债表因应收账款/应付账款的出现而存在着一种链接关系,当一个企业因某种原因如产品出现问题而销售恶化进而其资产负债表恶化时,则很可能会导致其因业务关系而滋生的应付账款不能及时归还甚至形成坏账,相关企业特别是上游企业因坏账增加及销售下降也会出现资产负债表恶化,如果这种形势得不到有力的控制,则上游企业资产负债表在下一期也会继续恶化或者出现资产负债表恶化,这种形式的资产负债表之间的传染被称之为资产负债表直接传染[1]。鉴于风险特别是外部风险的难以预防,因问题企业出现产品危机或类似事件而导致的资产负债表直接传染是一个非常普遍现象。文献调研显示,迄今学者对此问题的关注重点在于传染本身及其导致的微、宏观效应[2-4]。此外,考虑到产品危机是导致资产负债表直接传染出现的重要原因,并且频频发生,如2015年的德国大众“尾气造假”事件、2014年的中国台湾“地沟油”丑闻、2013年的新西兰“毒奶粉”风暴、2012年的酒鬼酒“塑化剂超标”危机……本文拟以产品危机冲击为例,站在问题企业的上游健康企业立场上,探讨上游企业应如何从管理层面着手来治理已经遭受直接传染的资产负债表,以减轻自身传染症状并防止传染继续向下及向外蔓延。

二、传染症状及其原因分析

由于可能存在着不止一个赊销对象,而且赊销占销售总额的比例有大小之分,所以因产品危机冲击而导致的资产负债表直接传染的传染症状可能有轻重之分,而且持续时间也会长短不一,有的会出现比较严重的症状,有的则几乎没有反应甚至反而更健康,因此,从受传染程度来说,上游企业资产负债表遭受直接传染的症状大致可以分为四态。

(一)严重态

所谓严重态,就是在问题企业产品危机的冲击下,一些上游企业的应收账款不能按期回款的数量迅速增加,甚至许多应收账款变成永不能收回的坏账;与此同时,产品销售数量迅速下滑,大量产品堆积在仓库,保管费用迅速增加;而且企业的声誉也迅速下降,在银行等金融机构的融资能力也随之大幅下降;现金流出大于现金流入,这些企业陷入了财务困境,其中的部分企业甚至濒临破产。这种状况出现的原因主要有:(1)这些上游企业产品的主要销售对象就是问题企业,而且以赊销为主。受制于企业规模偏小、地理局限以及销售对象的巨型体量等因素,事实上,赊销战略是弱势卖方实现生存发展的一种主动战略选择,一些上游企业别无选择只能选择就近将企业的大部分或者全部产品赊销给问题企业。(2)这些上游企业产品的主要销售对象是问题企业以及与问题企业的问题产品属性极其相似的同类产品的生产企业。由于属性的相似,与问题产品类似的产品往往更容易遭受传染影响[5],导致产品也发生滞销,现金流入减少,进而导致应付账款不能按时归还,如果上游企业的销售对象是问题企业及生产类似问题产品的企业,则危机发生时,这些上游企业将会遭受严重传染。(3)上游企业给予的赊销期限过长以及赊销量超限。赊销期限过长就会导致库存费用增加,而赊销量超限就意味着多借给客户钱,这两项费用可能等同于或超过了增加销售所得的利润,这意味着支持销售额增长所需要的现金大于因销售额增长而带来的现金。这一政策的前提是假定所有赊销的货款都能准时回收,一旦危机发生,才惊觉现金已被“应收账”绑死,公司顿时陷入财务困境并面临破产。(4)风险管理举措严重失当所致。即由于措施严重不当,不仅未能及时认识到产品危机的严重性,而且预防性的回应措施严重失误,导致受到严重传染。显然,传染症状严重的上游企业,不仅可能使企业本期陷入经营困境,而且可能延续到下期,并进一步传染给自己的上游企业,将危机向下及向外蔓延。

(二)较差态

所谓较差态,就是在问题企业产品危机的冲击下,一些上游企业的应收账款不能按期回款的数量缓慢增加或增加不多,形成坏账的应收账款比例很小;与此同时,产品销售数量小幅下滑,积压在仓库中的产品较少,保管费用有所增加;而且企业的声誉受到一定的影响,在银行等金融机构的融资能力下降不明显;现金流出稍微多于现金流入,企业离陷入财务困境还相对较远。这种状况出现的原因主要有:(1)这些上游企业主要采用现金销售策略,与问题企业间的赊销账款占比不大。之所以如此,可能在于这些上游企业相对实力强大,在产品的销售上占据较强大的主动权。(2)除了问题企业外,这些上游企业其他销售对象的产品与问题产品差异比较大,这就使得这些销售对象受到问题企业传染的可能性相对比较小。因此,尽管这些上游企业的资产负债表会受到问题企业的传染,但是其他销售对象良好的信用分散了这些上游企业的部分风险。(3)适当的赊销政策保护了这些上游企业免受更大的冲击。适当的赊销期限及赊销规模既有利于企业拓展市场又为预防风险冲击设立了安全线。(4)风险管理机制存在薄弱环节导致风险演变为危机,但由于后续采取了有力的措施使得危机症状显得不那么严重。显然,传染症状较轻的上游企业,不仅可能在本期结束时恢复正常,进一步向下期持续及向上游企业蔓延的可能性也不高。

(三)一般态

所谓一般态,就是问题企业产品危机对这些上游企业几乎没有什么影响,这些企业的应收账款没有出现明显增加或者增加也是在合理范围内,销售也没有受到什么影响,企业声誉受到的影响也可以忽略不计,在银行等金融机构的借贷能力基本上没有变化。这种状况出现的原因主要有:(1)与问题企业的交易量很少,赊销量更少。这要么是离问题企业比较远的外省上游企业,其产品已经大部分被周边企业消化;要么是属于大型企业,与问题企业的交易占比较小。这导致了借助赊销引发的资产负债表直接传染的症状几乎可以忽略不计。(2)该类上游企业的产品品种很多,出售给问题企业的产品只是其中的某一种或某几种,远不能对该上游企业的销售及相应的应收账款产生大的影响;或者是该上游企业的销售对象差异较大,这些销售对象基本不受问题企业出现问题的影响,因此,该类上游企业就有很强的免疫能力。(3)管理良好的赊销政策,该类企业不仅制定了合理的赊销政策,而且对应收账款的管理也非常科学到位。这就使得由产品危机引发的资产负债表直接传染的可能性降至最低。(4)风险管理机制运行有效,使产品危机冲击风险未能造成危机。显然,传染症状几无的这类上游企业,不仅本期能基本上保持正常的经营活动,也不会在下期出现传染症状或者将传染症状传染给自己的上游企业。

(四)良好态

所谓良好态,就是问题企业的产品危机非但没有对该类上游企业形成冲击,反而使这些企业的应收账款减少了,同时销售数量也出现了增加,企业的声誉及借贷能力都得到提升。这种状况出现的原因主要有:(1)该上游企业的赊销对象主要是出现竞争效应的那些企业。当产品危机爆发后,会出现传染效应和竞争效应两种情况,那些受到竞争效应影响的企业挤占了问题企业的市场份额,销售量上升,现金流入量增加,这使得其对上游企业的应付账款可以得到及时支付,并且扩大了针对上游企业产品的采购。(2)该类上游企业或者奉行多元化经营战略,问题企业只是其中一个占比不大的销售对象,其他业务却因此次危机反而经营大好,因此危机来袭时,总体上该类上游企业的销售业绩反而趋好且相应的应收账款减少;或者是该类上游企业的业务能力极强,短期内转产销售其他产品,及时隔离了危机的传染,即该类上游企业本身具有强大阻断危机传染的能力。(3)基本上不采用赊销策略。这可能源于该企业是一个处于成熟期的企业,产品质量成熟优质;也可能是因为采用多元化经营战略,盈利来源渠道多,单一产品拓展市场的欲望不强烈,这就保证了企业免受产品危机引发的资产负债表直接传染。(4)风险管理机制的设计及其运行非常有效,不仅有力地避免了风险的进一步恶化,而且抓住了机会使风险变为收益。显然,这些因祸得福的上游企业,不仅本期维持了良好的经营状态,下期也会继续正常经营,并且会将自己的利好进一步传给自己的上游企业。

三、ERM-IF改造及资产负债表直接传染治理思路

(一)ERM-IF改造

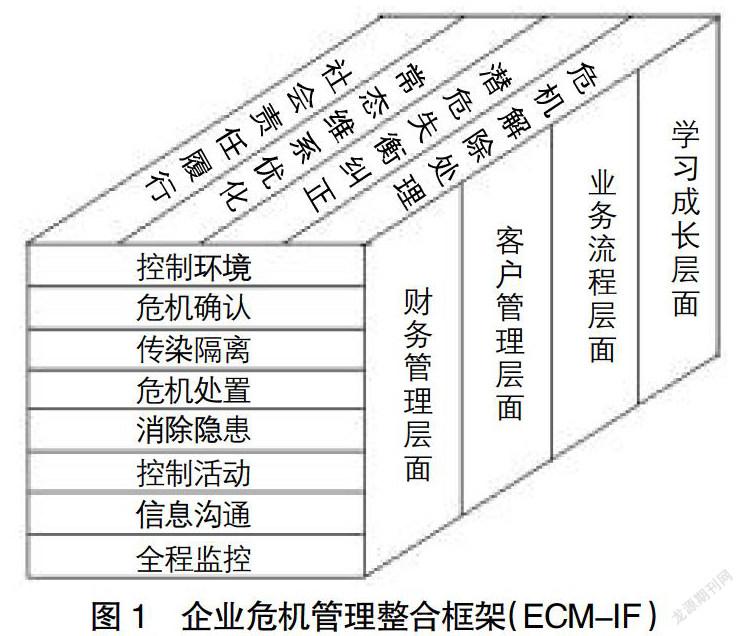

危机管理与风险管理是不同的,前者重在及时反应与控制,重点在于“治理”;后者重在预测与规避化解,关键在于“预防”。这源于风险和危机两概念的侧重点不同,风险是指有危险和损失发生的可能性,强调危险发生的不确定性,所以应该以“预防”为主;而危机意味着危险和损失已经发生了,但危险导致的损失程度不确定,因此应该以“治理”为主。审视迄今以来危机管理的经典理论成果,如Mitroff and Pearson[6]的五阶段模型、Gonzalez-Herrerp and Pratt[7]的四阶段模型、Augustine[8]的六阶段模式、Heath[9]的4R模型、赵定涛和李蓓[10]的四阶段危机管理动态过程、王爱民[11]的三阶段模式,等等,存在如下两个问题:(1)这些模型往往将风险管理和危机管理混杂在一起,预防和治理的界限不明显;(2)所提出的危机管理模型往往只是个流程图,缺乏与目的和组织的融合。比较而言,COSO提出的ERM-IF是个非常完整的风险管理框架,将目的、手段、组织有机融合在一起,但是ERM-IF仅仅聚焦于“预防风险”,缺乏“治理危机”的功能,而且主要着力于内部风险的防范,对外部风险防范缺乏可靠的着力点,所以不适于进行危机管理,尤其不适于外部风险造成的危机的管理。然而ERM-IF的设计思路却为我们设计企业危机管理整合框架(ECM-IF)提供参考,考虑到产品危机导致的资产负债表直接传染的特点,融入平衡计分卡的设计理念[12]及王战平[13]提出的一些思想,这里通过改造ERM-IF形成图1所示的ECM-IF来实现对产品危机导致的资产负债表直接传染的危机治理。

如图1所示,这里对COSO的ERM-IF作如下改造:首先,在管理要素上,将ERM-IF的风险管理八要素中的四要素:目标设定、事项识别、风险评估及风险应对,修改为危机确认、传染隔离、危机处置及消除隐患。其余的四个要素保持不变。其中,危机确认就是确认危机存在及其严重程度和范围,并通过图、表形式给出一个明确的说明。传染隔离,就是一旦确认危机存在以后,立即采取措施切断与病原体的联系,防止传染的进一步深入。危机处置就是采取多种措施从多个方面着手,减轻直至危机症状的消失。消除隐患就是消除导致被传染的因素或强化导致被传染的薄弱环节。其余四个管理要素仍维持内部控制原有的解释及功能,并为上面四项功能提供环境保障及通过控制活动、信息沟通及全程监控来促使危机治理活动有序高效地运行。其次,在实现目标上,将ERM-IF的四个目标依据危机管理的需要修改为危机解除处理、潜危失衡纠正、常态维系优化及社会责任履行,这四个目标之间不仅是一种递进的关系,而且也是分别针对着不同的传染态,若传染危机呈现的是一种较差态,则对应实现的目标应该是潜危失衡纠正,并且由它开始递进直到实现最高目标即社会责任践行。反之,如果社会责任履行出现了问题并导致企业出现严重危机,目标将再次跌落到危机解除处理这一层次。最后,在组织层次上,吸收平衡计分卡及其衍生的战略地图的思想,并且依据治理的前后顺序,将组织层次修改为财务管理层面、客户管理层面、业务流程层面及学习成长层面。这是因为传染症状首先表现在财务报表上,进一步溯源是客户管理层面出现了问题,再进一步深入则可追踪到问题出现在业务流程层面及学习成长层面上,即因为治理的难度及轻重缓急,对资产负债表直接传染的治理存在着一种由表及里的逻辑顺序,而且以这四个层面为对象,企业有了针对内外两种风险本身及其引发危机的治理着力点。

(二)资产负债表直接传染的治理思路

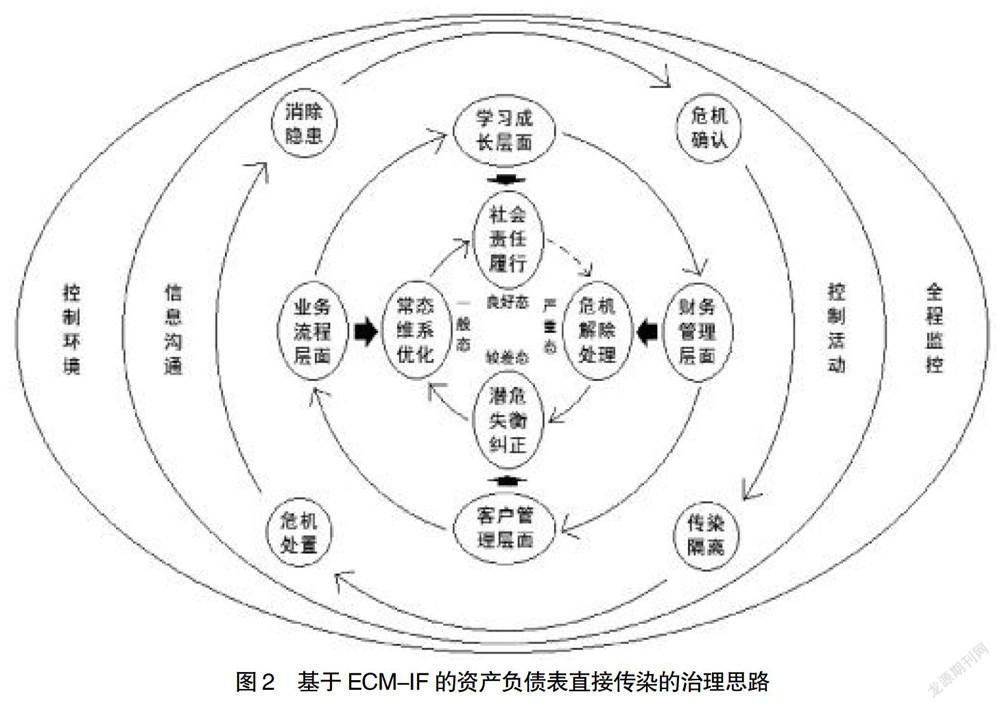

以严重态为例,基于ECM-IF的资产负债表直接传染治理思路如图2所示,具体而言,当问题企业出现产品危机并致使其供应商——上游企业的资产负债表出现严重传染后,上游企业的治理思路为:首先,应立即启动危机确认机制。一方面审视企业的财务状况,审视重点包括确定应收账款递增的速度及数量、企业可掌控的现金数量并判定是否可以维持日常运营以及维持多久等;另一方面审视客户方面的情况,确认包括问题企业在内的所有客户经营运转情况,特别是问题企业的经营情况是否可以持续,以及其他客户企业的销售是否受到问题企业的影响等。其次,采取隔离措施。一方面应立即停止针对问题企业的赊销业务,并减少针对其他受影响企业的赊销规模,以减少呆账及坏账的增加;另一方面应发表相应的声明,澄清自己的产品不是问题企业产品问题的根源,以划清与问题产品的界限,消除其他客户对本企业产品质量的潜在担心。再次,依据危机所处态势的严重性围绕四大目标进行危机处置。一方面强化销售管理以开发新的客户群,并增大对老的健康客户的促销力度,以恢复甚至提升受问题企业影响的产品销售规模;另一方面,强化应收账款回款的努力,加快应收账款周转速度,减少应收账款累积的数量和速度,与此同时,加强与银行等金融机构的沟通,以获得必要的贷款,必要时向政府提出帮助的请求。最后,进行隐患消除。亟待危机症状减缓或者消失,应该立即着手消除导致传染发生的隐患。重点在于:一方面强化业务流程的管理,包括提升运营管理流程的效率、强化客户管理流程的功效、增强创新开拓流程的成效、提高政策法规流程的效果,以此促使企业走向卓越、产品领先同行、形成忠诚的客户群体。另一方面要提升学习成长层面的水平,包括提升员工胜任能力、提升组织应变能力、提升信息保障能力、提升制度建设水平、提升企业文化。在这一周而复始的危机治理过程中,当上游企业遭受资产负债表直接传染的严重程度从严重态逐渐转为良好态时,危机管理的目标也应逐步从危机解除处理提升到企业社会责任履行。在这一持续的改进过程中,信息沟通与控制活动始终起作用并使危机管理有效有序,而控制环境及全程监控则进一步为此提供了平台和保障。

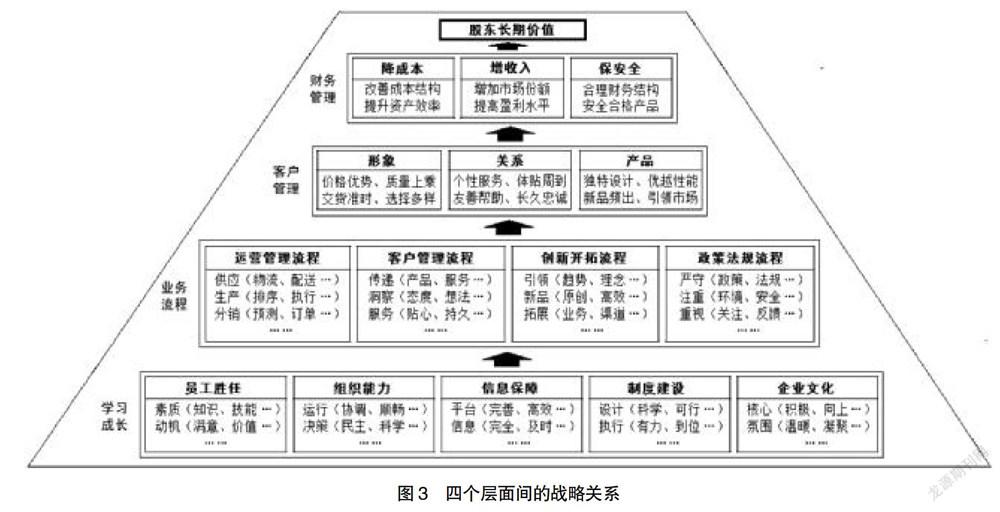

(三)治理着力点及其着力次序的确定

显然,危机治理不仅要抓住主要矛盾,更要抓住矛盾的主要方面。图2显示,尽管针对资产负债表直接传染治理的四要素围绕财务管理、客户管理、业务流程、学习与成长四个层面着力是抓住了主要矛盾;但事实上不仅这四个层面在危机治理中所扮演角色的轻重有所不同,而且由于这四层面中的每个层面又包含多个方面的内容,这其中并不是每一个方面都与资产负债表直接传染都关系密切,因此,有必要进一步确认每一层面的具体治理着力点以抓住矛盾的主要方面。图3是由Kaplan and Norton基于平衡计分卡(BSC)而设计的。该图显示,财务管理、客户管理、业务流程、学习成长之间是存在因果关系的,即企业通过员工、组织等要素的学习成长,才能在业务流程上创新且提高效率及建立战略优势,并通过提供特定价值给客户从而支持和协助企业深化客户管理,进而改进财务管理最终实现股东的长期价值。由图2可知,尽管危机治理的不同阶段,治理所着力的层面有所不同和侧重,但结合图3和图2,追根溯源可知,首先,四个层面在危机治理过程中的角色由主到次的顺序应该为:学习成长、业务流程、客户管理、财务管理。这也就是说,只有在学习成长层面及业务流程层面上下大力气治理,并兼顾客户管理及财务管理的着力改善才可能实现标本兼治,达到最佳治理效果。其次,四个层面中各自的治理着力点主要体现在:一是就财务管理层面而言,应该是着眼于保安全的合理财务结构的管理和安全合格产品的提供。其中前者又是治理重点中的重点,因为前者不仅是遵守相关法规的要求,也与资产负债表直接传染发生与否直接相关。所谓的合理财务结构,是指不仅总负债/总资产保持在一个安全的范围内,资产结构及负债结构也要维持在一个合适的范围内。而安全合格产品的提供则有助于企业缓解资产负债表直接传染带来的流动困境,进而改善企业的财务结构。二是就客户管理层面来说,以塑造形象为目标的质量上乘及选择多样又是治理的重点着力点。这是因为质量上乘一方面可以获得很多客户的青睐,另一方面可以减少赊销策略的使用。选择多样的意思是企业生产的产品系列及品种不单一,这样可以分散客户,削弱个别客户出现问题对企业的冲击力度。显然,这两者中质量上乘的治理又是重点中的重点。三是就业务流程层面而言,运营管理流程又是重点着力点,这是因为运营管理是业务流程的最基本任务,它又包含多个流程管理,这其中尤以生产流程和分销流程为治理的重点,这是因为前者关系到产品品质的优劣,后者则关系到企业财务结构的安全与否,此外客户管理流程中的产品服务及政策法规流程中的严守政策法规也是要重点治理的对象,前者可以防止或及早发现客户企业的产品问题源自自己,从而减弱客户企业问题产品引发的资产负债表直接传染的影响;后者则可以减少企业被传染的机会或降低企业被传染的概率。四是就学习与成长层面来说,组织能力及制度建设是危机治理的重点。其中,组织能力中的运行和决策能力又是治理的重点,这两方面建设及改进的状况直接关系到企业各个流程的有效运转,及时预防及治理危机的发生及恶化。制度建设中的制度设计与执行也是治理的重点,制度设计是否科学有效和制度执行是否有力彻底是企业及其员工作出正确决策并以正确方式做事的根本保证。诚如前述,各个层面及其构成要素在危机治理中的角色不仅有轻重之分,也有缓急之别。从治理的缓急而言,应该是由表及里来进行,因而以上着力点的治理顺序应该为财务结构、安全产品、质量上乘、选择多样、生产流程、分销流程、产品服务、法规遵守、组织能力、制度建设。

四、结语

借助信用链,问题企业的流动性冲击及其乘数效应的收敛趋势将导致上游企业债务累积和锁定。鉴于上下游企业间赊销存在的普遍性以及产品危机发生的频繁性,上游企业出现资产负债表直接传染症状是个经常发生且具有普遍性的问题,为治理这一病症,本文结合平衡计分卡(BSC)思路及企业风险管理整合框架(ERM-IF)的理念,构建出了以治理产品危机引发的资产负债表直接传染为目标的企业危机管理整合框架(ECM-IF),并在此基础上,以严重态为例,提出了资产负债表直接传染的治理思路,进一步分析了治理的着力点及其着力次序。

【参考文献】

[1] NOBUYIRO K,JOHN M.Balance-sheet contagion[J].The American Economic Review,2002,92(2):46-50.

[2] FREDERIC B. Credit chains and the propagation of financial distress[D]. European Central Bank Working Paper,2006.

[3] 王彬彬.基于信用链的金融危机传染机制研究[D].四川大学硕士学位论文,2006.

[4] 屈耀辉.产品负面报道的金融加速器效应实证分析[J].华东经济管理,2014(1):164-171.

[5] DAHLEN M,LANGE F.A disaster is contagious:how a brand in crisis affects other brands[J].Journal of Advertising Research,2006,46(4):388-397.

[6] MITROFF I I,PEARSON C M.From crisis prone to crisis prepared: a framework for crisis management[J].Academy of management executive,1993,7(1):48-59.

[7] GONZIEZ H A,PRATT C B. How to manage a crisis before or whatever it hits[J].Public relations quarterly,1995,40(1):25-29.

[8] AUGUSTINE N R.Managing the crisis you tried to prevent[J].Harvard Business Review,1995,73(6):13-14.

[9] 罗伯特·希斯.危机管理[M].王成,译.北京:中信出版社,2001:31-40,79-100.

[10] 赵定涛,李蓓.企业危机动态管理模式[J].管理科学,2005(3):8-15.

[11] 王爱民.基于社会责任的重大工程危机管理研究[J].当代经济管理,2015(3):13-17.

[12] 宋红玉,沈菊琴.平衡计分卡的发展及超越:一个文献综述[J].会计之友,2015(5):134-135.

[13] 王战平.网络环境下的企业危机预警模型及应用研究[D].华中科技大学博士学位论文,2007.