参与式综合社区规划途径下的历史文化村落保护模式

2016-07-24彭琳张鹰

彭琳,张鹰

(福州大学建筑学院,福建福州350116)

参与式综合社区规划途径下的历史文化村落保护模式

彭琳,张鹰

(福州大学建筑学院,福建福州350116)

以桂峰村为例,探索基于“参与式综合社区规划”的传统历史文化村落保护模式建构以及实施保障体系的构建.借鉴参与式综合社区规划的工作途径,通过内生动力的培育、自下而上的公众参与、社区自治及多方协作为基础的长效机制建构,探索与传统保护规划相交融的、上下结合的传统古村落综合社区规划.

历史文化村落;社区规划;社区参与;桂峰村

在快速城镇化发展过程中,很多地处偏僻、经济发展落后的传统村落在我国社会转型和城乡结构深调的大背景下,面临着空心化的发展障碍甚至消亡.原因有诸多方面:如保护需要大量资金,单纯依靠政府,难以承担;传统村落是活态的,无法按照“文物”静态保护,保护难度大.但根本原因是传统村落未找到一条适宜自身发展的路径.探寻传统村落发展新模式,已成为一项紧迫任务.

1 现有保护模式及问题

目前,据冯骥才先生[1]归纳,现阶段实施较好的村落古建筑保护模式有分区式(新旧分离、互相促进、共同发展,如丽江束河)、民居博物馆式(将有重要价值的古民居集中起来保护,如晋中的王家大院)、生态式(如西塘,将现代化基础设施入地,留下原住民,保留村落格局与生活的原生态)、景观式(如婺源,重景观的历史个性,通过建筑师示范式住宅的设计控制新建建筑,以此保持文脉)和景点式(如乌镇,不再保留原住民基本上是按照旅游需要来维修和改造的).这些保护模式各有优点,但多数的情况是“比较偏重于物质遗产”.在保护途径方面,目前比较常见的是旅游开发和商业开发.这些途径为古村落的发展注入了活力,促进了地区的经济发展,但是旅游和过度的商业开发给历史文化村镇整体保护带来的负面影响也不容忽视.因此,建立一个长效机制,有效调动广大农民参与文化遗产保护的积极性,是实现动态保护的关键,也是当前乡村文化遗产保护中迫切需要解决的问题.

目前实践的难点在于传统村落有着和城市完全不同的社会组织形体与治理模式,传统静态的“自上而下”的保护规划模式在面临乡村萎缩而引发的社会问题和更新问题上力不从心.因此,如何将传统保护规划这种“自上而下”的外部干预与乡村社会自组织特征相协调,通过自上而下的外力推动与自下而上的内生动力培育,建立与乡村地区发展特点相适应的技术方法体系是现阶段急需解决的问题.

2 参与式社区规划与传统保护结合的契机

有学者提出新的保护途径的思路,即通过在社区层面寻求政府自上而下推力与居民自下而上参与的结合点,可以成为解决目前矛盾与问题的可探索的有效途径[2].而近些年,学术界在社区规划领域积累下很多实践和理论的探索,也为我们寻求传统古村落保护与社区发展的结合提供新的契机.

2.1 关于社区规划

社区规划是关于一定时期内社区发展的主要目标、社区发展的总体框架、社区发展的主要项目构成等总体性的计划及决策过程[3].其目的在于通过有效整合社区各项资源,协调社区各种社会组织关系,合理配置社区生产力资源来制定比较全面的发展计划,并渐进式有计划地改善社区成员的物质环境条件,促进社区的全面发展[4](见图1).

社区规划在我国起步较晚,但截至2015年,在CNKI网站以“社区规划”为关键词的论文研究达到1 376篇,我国在社区规划学术领域的研究取得较为丰硕的成果.梳理我国相关研究成果,主要集中在社区规划理论框架、编制模式和社区规划制度基础、研究对象类型的划分等领域[5],而在寻求历史保护与社区发展相融合的参与式综合社区规划设计较少,仅仅在研究视角上提出在历史文化街区保护应从单纯的物质环境保护规划转向综合的社区规划.结合社区发展途径,通过社区营造鼓励并推动社区居民有组织的参与到社区事务中,实现上下结合的政府与居民互动、共同承担保护传统与营造生活环境的任务[2];提出应将传统城市规划和社区规划有效结合,建议历史文化村镇的保护应采用基于居民参与、社区自治和自助的参与式社区规划新途径[6].但均未涉及基于传统古村落保护与发展需求的参与式综合社区规划编制和实施体系的构建.

2.2 传统古村落保护中参与式社区规划的适用性

作为社会结构稳定、社区联系紧密的传统农村社区,保护和社区发展是两个并行的目标.如何将这两项工作结合起来,不但有利于统筹协调各项问题,还可以通过增强居民参与社区事务的意识和能力,形成对自身文化价值认同的社区意识,产生社区凝聚力和集体行动能力,进而促进保护工作的实质性进展,实现历史保护与社区建设和发展的互动共赢.

因此,借鉴参与式综合社区规划的工作途径,通过内生动力的培育、自下而上的公众参与、社区自治及多方协作为基础的长效机制建构,探索与传统保护规划相交融的、上下结合的传统古村落综合社区规划,实现传统村落动态的历史保护与社区发展的互动共赢,是新形势下解决文化遗产与社区发展矛盾的新途径.我们试图通过桂峰村“保护与社区发展综合协调一体化”模式来建构一种保护与社区发展相结合的传统村落保护新模式,即通过明确自身的发展问题与发展导向,以保护和社区发展为着力点,建立统筹兼顾保护与发展的双重指引导向,为桂峰村传统村落的保护与发展设计明确的“指引性”导则.

3 传统古村落保护的“参与式综合社区规划”工作途径建构

3.1 传统村落“参与式综合社区规划”编制体系建构

桂峰村位于福建省三明市尤溪县洋中镇东北向,始建于宋代,是一个以传统耕读文化为典型特征的南方山地聚落.历史上桂峰为尤溪十六都的中心村,因地处南来北往的古交通要道处,且为险要隘口,故成为商贸进退的集散地.明清时期为其发展的鼎盛期,逐步形成了集耕读农业、商业、交通和防卫于一体的多功能综合性山地型传统聚落.整个村落为半高山谷地,现存明清时期传统建筑39栋,是福建省目前发现的保存最为完整的明清时期古建筑群.整体村落形成独特的山地型聚落街巷空间格局,是第三批国家级历史文化名村.基于课题组编制并通过的保护规划,桂峰村被列入2014年度福建省第一批十个重点扶持的历史文化名村、名镇之一,使得该村后续示范工程有了一定的保障机制.但桂峰村也面临着所有传统村落在发展过程中所遇到的问题:即产业消退、社区空心化、保护措施与工程未能与居民切身利益挂钩,对传统村落的可持续保护收效不大.

社区发展需要有理性方向的把握和综合政策的考虑,但传统保护规划是以物质形态和技术取向为着眼点,通过分层次、分类别,从整体到局部以文物保护和建设控制的思路来进行保护,而对社区发展所涉及的问题欠缺考虑.因此,从解决目前我国保护规划体系所存在的“静态规划方法”,“重自上而下、轻自下而上”,缺乏“以人为本、自下而上的需求”研究等问题出发,借鉴城市社区规划的工作思路,构建基于村民的视角,基于社区需求和资源的全面评估的基础上的社区规划编制体系(图2).包括社区环境要素体系梳理与整合、管理服务体系调整与重构、社区合作保护与发展支持保障体系建构等内容,并从实施保障体系的构建,使传统村落的综合社区规划编制与我国现有的规划体系及管理形成对接,辅助于专业性保护规划的深化和实施.

3.2 “保护与社区发展一体化”规划的行动逻辑与规划工作流程

桂峰村的“保护与社区发展一体化”模式,是一个同时具有明确问题导向和对应方案的模式,是一个在明确社区发展和保护的各自侧重点和着力点后实现动态保护与社区发展在整体过程中协调与发展的“双向整合系统”,在这个系统里有三个核心步骤和关键环节是值得关注的.

第一个核心步骤是项目准备与研讨阶段.该阶段主要是在居民广泛参与的基础上进行社区自我研究,对社区资源及需求进行全面评估.通过对特定保护要素的梳理、保护等级的分区、保护办法的解释来清晰地界定出有待解决的问题及所需承担任务的优先次序,找出复杂问题的解决之道.该过程除了要明确社区成员及组织对保护的职责,还要确定作为传承传统的社区其基本的权益,并制定保障社区基本利益的相关措施,建立传统保护与社区发展和谐共生关系(见图3).该过程的公众参与不仅可以反映村民对村落发展的愿望及要求,还可在不同利益团体之间培养文化自信、建立文化自觉,形成更好的力量整合,激活有利于社区发展的地方网络.

在项目准备与研讨阶段,桂峰村首先形成社区合作委员会的合作组织形式,合作委员会下设多个从属机构形成规划工作小组与项目实施小组(见图4).其中社区理事会是整个合作委员会的核心环节,社区理事会是由桂峰村经过选举出来的村民代表,是村民自生组织,代表村民的集体利益,社区理事会在村支部和村委会的领导下,在规划编制和执行的全过程中起到核心作用.

规划工作小组由村委会与派驻的社区规划师共通构成,主要任务包括对现状的深度调研、组织全过程的公众参与、对居民进行规划培训或宣传.项目执行小组则由项目管理小组和社区发展基金会共同构成,项目管理小组是针对各个项目内容的执行主体,而基金委员会则负责社区基金的运作.社区理事会则作为沟通村民的桥梁,全过程协助规划编制和实施工作的开展.

这一阶段主要参与者是规划工作者、村委会、社区理事会和村民代表.其中,社区理事会起到规划工作者与村民联系的主要桥梁,在村支部和村委会的领导下,以议事恳谈会为主要形式,广泛听取社区农户的意见和建议,组织公众参与;而社区规划工作者则通过全过程的倡导、组织和协调作用融入社区,以现场踏勘、资料收集、专题座谈、入户访谈等公众参与方式充分认知村庄经济社会发展综合因素、人口与用地规模及居民点体系构成现状建设条件、自然环境要素等,发现梳理问题.

第二个核心步骤为项目确定阶段.该阶段基于第一阶段问题导向下,自下而上开展对社区发展的物质环境、社会发展和行动规划的总体部署,主要参与主体是村委会、社区理事会与规划工作者.首先针对桂峰村的具体情况,通过对上位保护规划的解读和衔接,并作为上位保护规划的深化与解析整理确定了四大类保护工程.这四大类主要以桂峰村318户村民为核心,以传统空间为载体,包括了原住居民保护、人文底蕴保护、传统建筑保护、传统风貌保护,并与社区规划形成一一对应的关系,从保护与发展的双重导向视角入手,为下一步的行动规划设计明确的“指引性”导则(见图5).

其中,“原住居民保护工程”重点强调的是如何通过提高生活质量,寻求产业发展点、保护生活形态及反映村民意愿来吸引年轻人的回流,消解空心化的现象.“人文底蕴保护工程”重点强调桂峰村非物质形态的历史文化要素的保护,即桂峰至南宋以来积淀下来的“崇文尚学”人文积淀.将这两项保护工程结合起来制定社区发展规划,内容涉及公共服务体系的完善、产业发展的定位、文化教育和服务保障的机制设定,以及实现社区参与的长效机制的制定,以此保障村民基本利益,实现留住原住民、吸引青壮年回流,产生社区凝聚力,逐步消解空心村情况的恶化,实现传统村落保护与发展的同步进行(见表1).

表1 桂峰村社区发展具体内容Tab.1Community development Guifeng Village specific content

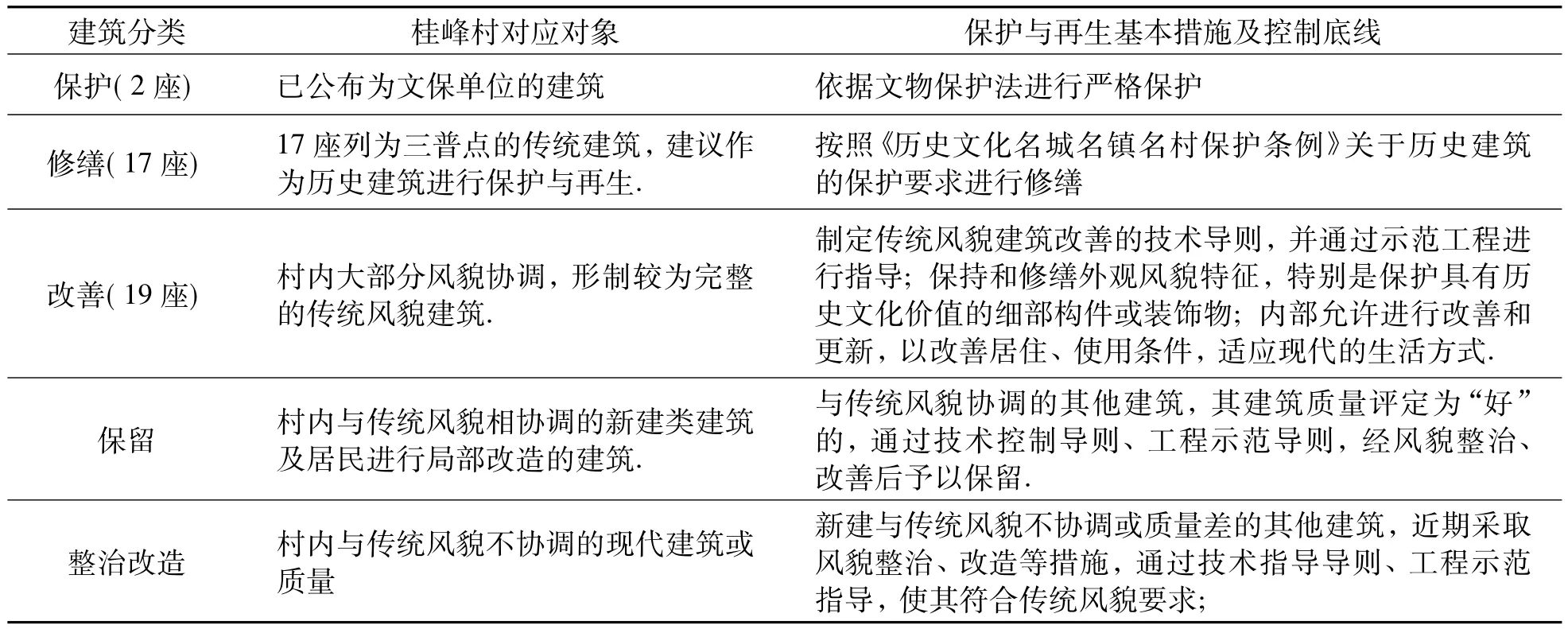

传统建筑保护工程则强调实行传统建筑保护工程的全覆盖率,在上位规划指导下保护涵盖除拆迁型以外的所有建筑.上位保护规划将聚落内各类建筑分为保护、修缮、改善、保留和整治改造五个类别,传统建筑保护工程将基于上位规划的底线控制原则建立一套可量化的保护、修缮、整治及功能提升等技术设计方案实施导则.导则以图示方式表达,直观易懂,既可以体现保护规划的原则要求,又可以对整治和改造行为提供需要的技术支持和指导,以此提高社区规划的可操作性(见表2).

表2 桂峰村建筑分类与保护再生对策及其控制底线Tab.2Guifeng Village building classification and protection countermeasures and control the bottom line

修缮和改造类建筑除了公共产权建筑由政府统一管理,其余建筑保护工程均通过公众参与确立改造项目,并根据需求和解决的可能性确定项目的优先次序,对一些结构性损坏进而威胁到建筑安全的建筑以及户主有修缮、改造意向的确定为立即解决项目,并根据户主的改善意向、自筹款金额等通过图则方式来确定具体方案(见表3).方案涉及到在不破坏原结构的前提下,如何实现空间的优化、环境设施的现代化改善.例如:通过适当的功能置换,对一些废弃空间进行再利用,实现现代厨卫设施的增设;使用新型结构体系、增加防潮保温结构、改善室内通风采光等.方案的制定过程中通过设计人员与户主的反复沟通交流来保证居民对预设成果的满意度和可实施性.

村落风貌保护工程则旨在保证开发建设过程中村落的整体环境、格局、肌理不发生巨大改变,以此保护传统村落的整体风貌.通过对上位规划的解读和衔接,颁布解释性保护标准,包括桂峰的聚落选址山水格局、街巷空间格局、节点空间形态、景观视觉视廊、建筑高度控制标准及建筑分类保护标准等方面.表达方式以图示与导则方式展示,力求直观而通俗易懂,不仅可以帮助居民理解保护条例,也可在未来环境改善过程中作为可读、可控、可行的指引,实现村落整体风貌的保护和延续.

表3 技术、材料植入示例Tab.3Technology,materials implanted sample

第三个核心步骤则是社区行动计划和项目实施阶段.即通过村落社区组织体系的建立和管理体制与保障体制的完善推进项目的实施和监控.包括:对已经成立的以规划工作者、村委会、社区理事会、社区项目管理小组与社区发展基金会组成的的社区合作委员会,通过明确这些组织机构的具体职责来重新构造社区微观组织,以此深化村民自治的内涵;组织对这些社区组织机构的培训,使得乡村社区成员能通过在社区规划全过程的参与中不断进行社会学习、创新;根据实施途径制订具有可操作性的具体实施计划方案和项目实施的监控和反馈,包括行动方案的项目化、时序化和可调整化.

3.3 社区合作保护与发展支持保障体系的建构

要解决历史文化保护区社区参与所存在的问题,还必须构建一套社区参与的“长效动力机制”及“利益保障机制”.长效动力机制包括社区增权机制以及建立专职社区管理机构,桂峰在整个规划的编制和执行过程中,建立起的社区合作委员会中社区理事会是整个合作委员会的核心环节,社区理事会在村委会和村支部领导下,在项目组的协助下,参与到各个相关环节、并协助项目课题组执行相关方案并监督、协调村民矛盾.通过自组织的载体,重构乡村社区的微观组织,实现传统村落保护与更新运行机制的转型,进而在整个社区规划编制和实施的每个环节中均建立起较好的公众参与方式.例如在编制环节充分尊重原住民的利益和要求,广泛听取原住民的意见,使规划编制使原住民的“合理性要求”得到合理的补偿;而在规划编制期间,项目组以专家咨询的方式建立良好的咨询、建议、反馈机制.

在利益保障机制则通过资金保障、政策法规保障及激励政策的制定保障三方面实现.其中资金保障主要通过国家级地方政府的资金及民间保护资金的筹措实现.而在政策法规保障方面,由于“十二五”期间,福建省通过出台《福建省历史文化名镇名村保护管理办法》、《福建省历史文化名镇名村保护规划编制办法》、《福建省历史文化名镇名村保护规划备案办法》等政策法规对传统村落的保护工作及规划编制进行规范.而课题组前期编制的《中国历史文化名村尤溪县桂峰村保护规划》已于2014年6月通过福建省主管部门组织的专家评审,并报送福建省政府.因此,桂峰村的参与式综合社区规划工作是具有地方性行政政策保障与约束的完整的保护规划,为后期保护工作起到具体的指导作用.激励政策主要是通过在社区改造项目及近期行动计划制定中,根据设计对策界定出在保护工作中居民能“自助式”完成的相应部分及可获得的预设奖励金额进行激励与促进.这些获得的奖励金额主要通过在总投入金额内划拨出部分,以此提高居民主动参与的积极性和能动性.

4 结语

面对传统聚落保护与发展的综合复杂研究工作,本课题组通过对国内外典型成功案例及团队多年来展开的大量保护工作进行深入研究和探讨.认为社区发展作为一种以人为本的可持续发展途径,将其与历史保护工作相结合,通过参与式社区规划的工作途径和编制办法,将自上而下的推力与自下而上内力整合起来,可以较好地处理和解决传统历史村落在发展过程中存在的复杂问题与矛盾.随着保护工作的持续开展,桂峰村的居民生活环境得到一定的改善,对外吸引力也得到一定的提升,但在后续的工作中,这种参与式社区规划其保护模式的具体论证及相关的动力机制需进一步展开研究.

[1]冯骥才.文化遗产日的意义[N].光明日报,2006-06-15(6-7).

[2]焦怡雪,刘涌涛.寻求历史保护与社区发展的融合——历史文化街区保护与改善的社区发展途径探讨[J].重庆建筑大学学报,2008,30(4):33-37.

[3]赵民,赵蔚.社区发展规划—理论与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[4]沈锐.社区规划的理论分析与探索[D].西安:西北大学,2004:6-7.

[5]倪梅生,储金龙.我国社区规划研究述评及展望[J].规划师,2013,29(9):104-108.

[6]刘艳丽,陈芳,张金荃.历史文化村镇的保护途径探讨——参与式社区规划途径的适用性[J].城市发展研究,2010,17(1):149-153.

(责任编辑:沈芸)

Protection mode research of historical and cultural villages based on participatory integrated community planning

PENG Lin,ZHANG Ying

(College of Architecture,Fuzhou University,Fuzhou,Fujian 350116,China)

This article use the Guifeng Village as an example,explores the raditional ancient village protection mode construction which is based on participatory comprehensive community planning and the construction of implementation security system.Based on public participation,community autonomy and multilateral cooperation and used participatory comprehensive community planning to explore the traditional village community planning integraed with urban planning.Realizing the interactive and win-win between the historical protection of the traditional village and the construction of the community.It is a new way to solve the contradiction between cultural heritage and community development under the new situation.

historical cultural village;community planning;community participation;Guifeng Village

TU981

A

10.7631/issn.1000-2243.2016.06.0813

1000-2243(2016)06-0813-07

2016-03-10

彭琳(1981-),讲师,主要从事城乡规划与设计研究,466416205@qq.com

国家“十二五”科技支撑计划资助项目(2012BAJ14B05);国家自然科学基金资助项目(512T8123);福建省社科联基金资助项目(FJ2015C052);福建省社科规划资助项目(2014C077)