西方版式设计的现代性转型

2016-07-23杨艳芳倪建林南京师范大学美术学院江苏南京210046

杨艳芳 倪建林(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210046)

西方版式设计的现代性转型

杨艳芳 倪建林(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210046)

[摘 要]笔者将现代主义版式设计视为以视觉符号为单位的、相互关联又各有差别的系统。在这个系统内,文字、图形、色彩及其关系依赖结构中的意义表达而存在,它们以灵活的方式形成对立和关联的存在,而现代版式设计的意义正因这种关联和差别而存在。以开放的相对主义替代古典的理想主义,是“现代性”观念为版式设计形式所赋予的精神意义。

[关键词]西方版式设计;系统;对立;关联;现代性

西方设计领域对“Typography”一词已有明确定义,它源自希腊语“typos”和“graphic”的结合,起初指安排书写语言使之易读而美观的艺术和技术,之后定义为一种通过印刷活字来再制字母的方式,一种应用活字的印刷艺术和程序。[1]明确地说,“Typography”是指所有关于印刷的编排方式,包括字体、字号、字距、行距、色彩、图形以及版面各元素之间的关系等,[2]使得形式与内容相一致,以有效地传达信息。雅克•德里达(Jacques Derrida,1930—2004)曾说:“在我们将要界定的这些词的意义上说,过去的这个时代事实上已经不折不扣地构成了文本。于是,这个时代便保留了解读的价值和模式的有效性。”[3]2那么,我们也应该以发展的眼光对“Typography”的意义做出符合历史和现实的理解,并始终保留这一概念的开放性。

若将“Typography”简单地译为中文实非易事。有唐以来,雕印术在我国盛行,①张秀民:《中国印刷史》,浙江古籍出版社2006年第一版。随之便在印刷过程中出现了有关雕刻、字体、图画,以及如何在有限的印版中合理安排空间的各种问题。随着雕印术的成熟和发展,雕版形式有了较为统一的规范,印刷字体的形态也逐渐脱离手写的痕迹。此后,北宋仁宗庆历年间由毕昇发明了胶泥活字印刷术,新的技术增加了印前排字的流程,此时,对字画布置和空间经营的需求更为凸显。对此,古人概以“版式”一词总括印刷过程中版面内容的营造样式。据考,较早的“版式”一词载于《长水先生文抄》:“……令载版式行之”[4];后《日月星晷式》中有:“……若版式宽大,得每度更分六十分愈佳”[5];《全唐文纪事》载:“……宋魏仲举编,其版式广狭,字画肥瘠与所刻五百家注昌黎集纤毫不爽”;[6]《天禄琳琅书目》亦有:“……三书正同,图样字体版式亦复相等,盖当时帖括之书不独有经也”[7];黄丕烈《士礼居藏书题跋记》:“……为南宋初刻,类此版式唐人文集不下数十种余”[8];《四库全书总目》:“……故改朱本之次第,以从程本,版式字画颇为工楷”[9];至民国叶德辉《书林清話》②叶德辉:《书林清话》卷三,民国郋园先生全书本。仍复有同类表述。③较有代表性的古籍约有上述几种,余不赘述。

值得注意的问题有二:其一,古籍中的“版式”一词几乎从不孤立存在,与之同时出现的往往还有“印刷”、“字”、“画”、“广狭”等字眼;其二,自明代至民国,“版式”的核心内容始终围绕着“印刷”、“字”、“画”、“空间”等因素展开。可以看出,自古以来,我国的“版式”概念几乎与所有印刷过程中涉及的文字、图画、印版规范以及它们之间各种经营布置的技术和视觉处理问题相关联。

倪建林(1961- ),男,江苏苏州人,南京师范大学美术学院副院长,教授,博士生导师,研究方向:设计艺术史论。

《现代汉语词典》对“版式”一词的解释是“版面的格式”,“格式”指“一定的规格式样”,[10]“版面”必然包含印刷排印的页面,而“规格和式样”则涵盖了字体、字号、字距、行距、色彩、图形等元素。因此,笔者将“Typography”与“版式设计”一词相对应,以求最大限度地传达其内涵和意义,并区别于“文字造型设计”(Lettering Design)、“排字工艺”(Typesetting)或狭义的“编排”(Layout)等概念。字体设计(Typeface Design)是版式设计(Typography)最核心的部分,也可将其理解为“Typography”的一部分。[11]

一、版式设计是以视觉符号为单位的、相互关联又各有差别的系统,是广泛而多样化的书写实践

现代版式设计的发展建立在西方20世纪的理论与原则之上,杨•奇萧鲁德(Jan Tschichold, 1902-1974)在其著作The New Typography: A Handbook for Modern Designers①Jan Tschichold, The New Typography: A Handbook for Modern Designers (1st English translation), Ruari McLean, trans. University of California Press,1995.中,依据版式设计在历史意义上的转变,以1914年为分水岭,将其分为两个时期:第一个时期是从1440年至1914年德国青年风格运动(The Jugendstil Movement)结束,这一时期的版式设计指的是书籍、报纸的排印与印刷字体的设计。1914年以后的版式设计,则被奇萧鲁德称为“新版式设计(New Typography)”,即“一种设计者以文字与读者交流的服务性艺术”。[1]拉兹罗•摩荷里•那吉(László Moholy-Nagy, 1895—1946)对此概念也持相同的观点,他认为:“版式设计就是以文字传达信息,以摄影向我们提供可视的直观表现。版式设计是信息转译的最精确的视觉形式”。[12]赫伯特•拜耶(Herbert Bayer,1900—1985)于1967年做出补充:“版式设计的素材有其自身的性质,它事先借助大量的媒介表现使语言清晰,以特定的方式表现版式设计的精神”。[13]

这些观点旨在强调版式设计是一种以“信息传达”为目的的“服务性艺术”,但版式设计究竟属于何种类型的信息传达模式?这种传达模式是稳固封闭的还是灵活开放的?在这个模式之下,信息的传达与接受之间是否存在理想的一致性?

继达尔文(Charles Robert Darwin, 1809—1882)挑战了以“人类(Man)”为中心的自然界后,②19世纪中叶,达尔文宣告生物进化并非按照既定程序进行,相反,当先天不足的同胞灭亡时,拥有特殊基因特征的个体将生存下来并繁衍后代,这一发现打破了自然史的早期认识。达尔文的理论消除了“父系法则控制着物种生死”的这种似乎合理的概念;同时,达尔文还颠覆了“人类是有着清晰的起源和明确的未来,并已进化完全的物种”的人文信仰。19世纪的语言学大师费迪南德•德•索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857—1913)也挑战了以“意义(idea)”为中心的传达领域。③有关达尔文和索绪尔对比的讨论, 见Jonathan Culler, Ferdinand de Saussure, Ithaca: Cornell University Press, 1976, 1986.[14]他推翻了“语言因表达概念而存在(language exists to represent ideas)”的庸俗假设,认为没有语言便没有概念。根据索绪尔的理论,思想(thought)和语音(sound)都是获得言语(speech)之前的无形集合,没有语言,潜在的人类语音只是一种持续的声音(continuum of noises),更不会形成任何清晰的概念(concepts),只是表现为一种模糊的情感和认知(a vague nebula of emotions)。是语言(language)将这两个层面连接起来,又将其分割为分散的、可重复的片段或符号(segments or signs)。如此,“概念”并不先于语言,而是在这两种无形的连接被分割成不同的单元时出现(图1)。[15]

在索绪尔看来,语言是一种符号系统,而语言学符号④索绪尔认为语言是一种符号系统,符号由“能指”(Signifier)和“所指”(Signified)两部分组成。所指的就是概念,能指是声音的心理印迹;他还指出,语言符号有两个特性:(1)符号的任意性;(2)符号构成的线性序列;他主张以研究语言的系统(结构)入手研究语言学,开结构主义的先河。最棘手的特征是它的任意性(arbitrariness)。例如“书”(能指)和“成本的著作”(所指)两者的发音并无相似性,符号的物质语音方面(能指,signifier)和精神概念(所指,signified)之间缺乏本能的、形象的联系,似乎唯有社会固有的约定才能将两者联系起来。为了解释这种稳固而可信的联系,索绪尔引入了语言学中的的“价值(value)”原理,⑤在Course in General Linguistics的第二编“共时语言学”中,索绪尔提出语言共时描写的一套理论和方法,其核心为价值理论。即:语言的单位都是一定系统里的成员,其本身是什么,要由它在系统里所处的地位决定,也即由与其他要素的关系来决定,这种地位或关系就是它在系统中的“价值”。因此,符号的“意义”并不属于单个的符号,需要依赖周围的系统而产生,符号本身没有任何意义。

索绪尔的语言学符号理论极大地影响了20世纪的思潮,包括克洛德•列维•斯特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908—2009)的人类学、罗兰•巴特(Roland Barthes,1915—1980)的社会神话、雅克•德里达(Jacques Derrida,1930—2004)的哲学和雅克•拉冈(Jacques-Marie-Émile Lacan,1901—1981)的精神分析学派。同样,当我们以语言学符号理论对版式设计做出结构性的分析,便能依据其内部不同元素间的差异和关联对版式设计的内涵做出更本质的解读。

索绪尔将言语视为原始而本能的语言媒介,书写是语言符号的一种外部系统(比如字母),它唯一的目的是表现言语。德里达认为,言语不只是思维的简单再现,它们从一开始就存在差别,不能等量齐观。因此他进一步认为,书写比言语更具本质性,书写往往更能反映语言的差别性,言语却常常掩盖乃至取消这种差别性,在同一语言系统中,这一点尤为明显。比如,不少同音异形的词,仅听读音是无法分辨的,只有通过辨形才能将这两个音同形不同的字区别开来。因此,书写最能体现语言是一个差别系统的事实。⑥雅克·德里达:《论文字学》,汪堂家译,上海译文出版社2015年第一版,第2页。如此,书写可以被视为描述另一种语言的语言,是表现符号的另一套符号。⑦J. Abbott Miller ed.,“A Natural History of Typography,” In Design Writing Research, New York and The Jersey City Museum, Jersey City, NJ, 1992.将书写描述成独立于言语本身的符号系统,印刷文字便成为广泛的书写实践的一部分,而容纳了印刷文字、色彩、图形等内容的版式设计则可以被视为更加广泛和多样化的书写实践。

图1 传达符号递进关系图 作者:杨艳芳 日期:2015年

和语言学符号一样,在版式系统中,不同的视觉元素只是一种用以区别和认同的符号。一方面,不同的文字、图形、色彩之间本身具备不同的外观和精神意义。例如“男人”与“女人”不仅字形不同,同时指代不同的性别;弧形显得活泼,直线更为平稳;橘色温暖,蓝色凉爽;这种种差异体现出符号间的对立关系。再者,它们又共存于一种结构中,互为参照和依存,并共同营造理想的版面形式。因为,“男人”正是由于“女人”的存在而具备了另一种性别的意义;弧形也是在与直线的对比之中方显活泼;橘色的温暖是相较于蓝色而言(其暖度比红色又略逊一筹)。因此,对视觉符号的选择和意义的理解都取决于和其他符号的关系。这种着眼于整体的操控就是版式系统的关联特性。

在罗兹市的城市标识中(图2),单独的字母“Lodz”①史特里泽敏斯基(Wladystaw Strzeminski,1893.11.21—1952.12.28)1931年设计了“Lodz”字体,其中的字母都只保留了部分的圆角和弧度。2011年罗兹城市标示的设计灵感即来源于“Lodz”字体。之间虽然存在形态和色彩上的对立关系(即差别),但他们在字号、排列、组合中相互协调,共同营造出一种极简几何风格的关联性(体系),文字“Lodz”便依赖这种统一的关联而存在,但在脱离版式环境的情况下,它们将会难以辨认。风格派作品(图3)中对立的几何元素和色彩(平面、直线、矩形以及三原色和三非色),也依赖其明确、简洁、精确和自我完善的结构和关联而生成一种纯粹的形式和高度的精神意义。

图2 罗兹城市标识作者:Justyna Zychalsk分类:海报日期:2011年

图3 《红、蓝、黄三色构成》作者:Piet Mondriaan 分类:平面构成 日期:1930年

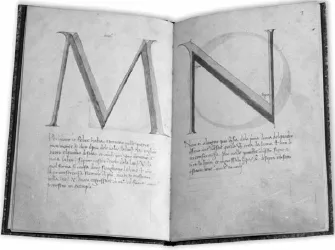

图4 Alphabetum Romanum中的字母“M”和“N”作者:Feliciano 分类:书籍内页 日期:1463年

明确地说,版式设计是一种媒介,在这个完整的体系中,它的所指(signified)并非某个字眼,也非具体的色彩和图形表现,而是以印刷文字、图形、色彩等视觉符号间的抽象关系为内容和载体的、一系列可开放操作的视觉元素的集合,由此体现出符号间互为参照的痕迹。作为媒介的版式系统正如一种机械装置,它描绘了语言和信息的物质表面,只要对各种视觉符号的关系做出合理的关联或对立处理,便能够将无尽的信息和语言转换成版面的视觉脚本。

二、“现代性”观念为版式设计的形式赋予了精神意义

自北宋仁宗庆历年间毕昇发明的胶泥活字版西传后,15世纪中叶,德国人约翰尼斯•谷登堡(Johannes Gutenberg,1398—1468)也在欧洲发明了活字印刷。②张秀民:《中国印刷术的发明及其影响》,上海人民出版社2009年第一版。古登堡系统几乎毫无变化地盛行了近四百年。此后,随着技术的发展,印刷中文字和图形的制作程序被逐渐省去。在数字时代,一部个人电脑能够储存巨大的字体库,各种制图软件也能够根据需要灵活地处理文字和图形。如戴维•朱里(David Jury)所说:“如今,版式设计几乎成了人人都能从事的事情”。[16]

在古登堡和使用排字机的时代里,版式设计背后的设计理念已然响应着技术和文化的转变。古登堡的字体和排版类型以手抄本为典范,同时代的设计者则以罗马铭文(图4)为研究重点,将其作为创新的原型。因此手抄本和罗马铭文的经典比例可被视为西方版式设计的起源。①J. Abbott Miller ed.,op.cit.

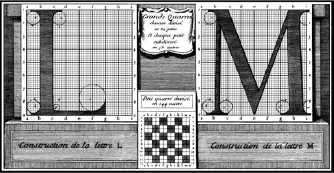

自16世纪始,人文主义设计师便以几何图形为手段构建罗马字母,以此逐渐替代手写字体。之后,“罗马帝王(Roman du Roi)”②1692年,路易十四指定 Abbot Bignon、Jacques Jaugeon、Gilles Filleau des Billettes 和 Father Sébastien Truchet 这四位皇家科学学院的学者组成了委员会,研究设计新字体,控制宣传和印刷,以稳固专制统治,这款字体即Romain du Roi 意为「帝王的罗马字体」。Roman du Roi首先用确切的量度单位和数值规定了字体大小的几种标准。同时,学者们认为印刷术「不是书法的分支,而是雕刻的分支」,因此他们使用正交网格模板绘制字体后直接用于印刷板的雕刻。一个字母的正交网格模板为边长 48 个单位的正方形,即包含了 2304 个小方格。用如此科学精确的规格绘制的字形,已经完全脱离了书法性。字体积极响应科学的方法,以推行正交网格(orthogonal grid)(图5)的设计方式抛弃了传统字母的有机形式,正是这种方法只需通过倾斜网格便可生成斜体,这是早期栅格系统的萌芽。依托这种非手绘、可预知的机械设计程序,文艺复兴以来的中轴线排版原则也开始发生变化,这时期的版式面貌呈现出理性的分割、标准的字形和非对称结构。这种透过客观、标准的模数化方式发现理想形式的设计方法,为版式设计的现代性转型做出了铺垫,极大地启发和推动了19和20世纪的设计。

图5 Romain du Roi字体中正交网格的使用 作者:Abbot Bignon、Jacques Jaugeon、Gilles Filleau des Billettes 、Father Sébastien Truchet 分类:书籍内页 日期:17世纪末—18世纪初

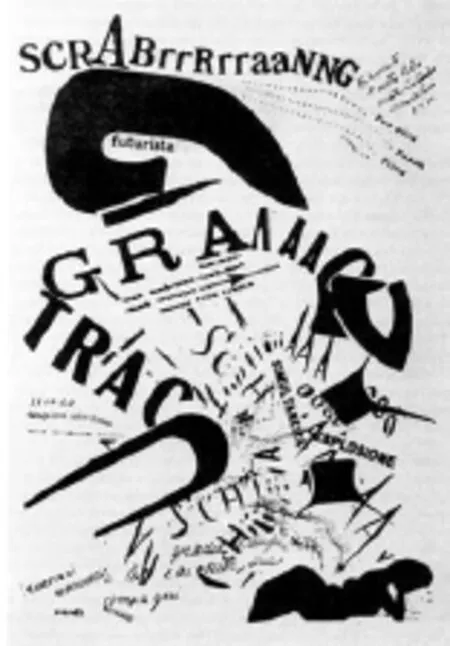

平面理论家普遍将现代版式设计视为完美的逻辑发展。自未来主义(Futurism)(图6)以来,西方版式设计的面貌开始发生巨变。“自由文字(word in freedom)”的主张使得文字成为一种视觉符号,能够自由地安排和变化。达达主义(Dadaism)在版面编排的无规律和自由化方面也与未来主义有相似之处。③需要指出的是,达达主义(Dadaism)的理念、目的和宗旨与未来主义完全不同。

图6 《月下花床》 作者:F. T. Marinetti 分类:折页诗 日期:1919年

与未来主义和达达主义几乎同时期的构成主义(Constructivism)、风格派(De Stijl)以及包豪斯(Bauhaus)作品,也在20世纪早期实验着现代版式的结构和体系。埃尔•利西斯基(El Lissitzky, 1890—1941)1929年的作品Zhurnalist, no.1(图7)以无衬线字体、粗线条以及预留空间三种元素,经过有计划的组合,凝聚成“新版式模块”,并根据不同的情况来安排这个模块的形式,建立起简洁高效的信息表达模式。[17]西奥•凡•杜斯伯格(Theo van Doesburg,1883—1931)1920年设计的X-Beelden(图8)是在风格派绘画的原则下创作的。④Meggs P. B., A History of Graphic Design(3rd ed), John Wiley & Sons, 1998.纳吉1925年出版的Painting Photography Film⑤László Moholy-Nagy, Painting Photography Film(1925), Janet Seligman, trans. Cambridge, mass.: MIT Press, 1973.内页设计(图9)强调几何结构的非对称设计,通过对摄影照片的使用或“图文”夹杂的手法作为客观的表现形式,使版面信息可视而明确。拜耶也在1925年凭借可互换的几何部件生成一种自觉而理性的“Universal”(通用)字体(图10),奠定了系统和几何元素的魅力。

图7 Zhurnalist, no.1 作者:El Lissitzky 分类:插画书籍 日期:1929年

图8 X-Beelden 作者:Theo van Doesburg 分类:杂志内页 日期:1920年

这些当时被视为“前卫”的版式设计是一种区别于传统图文排印的全新体系。在这个体系内,各种元素具备了与传统排印完全不同的理想性质:它以各种元素(符号)构成能够自由表达的特殊元素(符号)系统,它们以灵活的方式分离或组合(以形成某种关联),彼此虽有差异,却从不孤立。新的版式设计将版面内容抽象为各种对立的关系,因此,排版形式可以不再接受既定的规范或模式,而是一种可开放操作的元素(符号)集合,新版式设计以这种相对主义替代了古典的理想主义。这种对立和关联一旦确立,可以衍生出无穷的变化,我们称这种崭新的设计模式为“现代主义版式设计”。

如果说未来主义和达达主义的出现标志着“新版式设计”实验的开始,20世纪初的现代主义则为这种模式的形式处理赋予了精神意义。“新版式设计”抛弃了“美观”原则,通过专注于整个系统的特点而具备了一种内在的合理性。通过将设计重点从单个元素转向整体,现代版式设计将元素的固定特征变更为观念统筹之下的抽象关联系统。正如德里达所说,它旨在寻求:“一种根据内部合法性组织起来的形式或功能,体现为具有相互关联或对立意义的元素组合”[18]。

由于这种对立和关联的存在,一切都变成了符号,变成了充满差别的系统,在系统之外并不存在任何“超验所指”。①这里借用德里达在《论文字学》中提出的“超验所指”概念,用以说明版式系统的差异性。见雅克·德里达:《论文字学》,汪堂家译,上海译文出版社2015年第一版。[3]从这个意义上来说,正是内部的对立和关联保持了版式设计的系统性,而版式设计的系统性同时也保持了其内部的对立和关联。并且这种关联和差别不是自我封闭的,而是一种“一直永远无法完成的功能”。[3]2

版式系统的关联性使设计者能够对各种元素间的抽象关系进行灵活的操控,一旦形成某种理想的形式,其版面元素便立刻具备了某种生命力,能够在灵活的组合和变化中生成各种延展和“繁殖”机制,创造出无穷的新形式。利西斯基自创的“Proun”概念就是这种“繁殖”的典型,他以“Proun”为理论和设计模型,对其加以运用和发展,设计了大量海报、书籍、版式作品以及广告(图11)。[17]风格派作品在“纯粹抽象”的原则之下,以简单的几何元素和色块进行不同方式的组合、重复、缩放、切割,成功地形成了简洁明确的抽象风格(图12)。这些例子正是结构主义哲学和语言学思想在版式设计中的体现。

图9 Painting Photography Film内页设计 作者:László Moholy-Nagy分类:书籍内页日期:1925年

图10 Universal字体 作者:Herbert Bayer 分类:字体设计 日期:1925年

图11 Proun概念的的复制和延伸 作者:El Lissitzky 分类:平面构成及实验性版式设计 日期:1919—1925年

图12 风格派构成设计 作者:Piet Mondriaan 分类:平面构成日期:1921—1944年

结 语

“现代性”观念为版式设计带来了一种自觉的观念和态度。这种转型,在20世纪初的各种版式实验作品中产生,它以把握各种抽象关系的前卫方式取代了对典范和美观效果的追求,改变了版式设计的传统,有利于版式结构的发展。如今的设计师仍然不断尝试新的设计手法,操控着版式的形式系统。对版式设计“现代性”转型的认识,使我们能够重审现代主义的设计观念,并用历史的眼光和理性的思维来避免实践中的拙劣模仿和拼凑混合,为启发版式设计的实践做出有益的思考。

参考文献:

[1]Tschichold J. The New Typography: A Handbook for Modern Designers (1st English translation)[M]. Trans. Ruari McLean. Berkeley : University of California Press,1995.

[2]Bringhurst R. The Elements of Typographic Style[M]. 4th Ed. Hartley and Marks Publishers, 2013.

[3] (法)雅克·德里达.论文字学[M]. 汪堂家,译.1版.上海:上海译文出版社,2015.

[4](明)沈懋孝. 长水先生文抄·为郡中诸大夫赠若惺王令侯入观序[M]. 刻本. 明万历.

[5](明)佚名. 日月星晷式·量北极法[M]. 明抄本.

[6](清)陈鸿墀. 全唐文纪事·卷一百十[M]. 刻本. 广州: 方功惠, 清同治十二年.

[7](清)官修. 文渊阁四库全书·天禄琳琅书目·卷二[M].

[8](清)黄丕烈. 士礼居藏书题跋记·卷五[M]. 刻本. 滂喜斋, 清光绪十年.

[9](清)永瑢. 四库全书总目·卷九经部九[M]. 刻本. 武英殿, 清乾隆.

[10]中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 5 版. 北京: 商务印书馆, 2005.

[11]Pipes A. Production for Graphic Designers[M], 5th Ed. Pearson, 2009.

[12]László Moholy-Nagy. Typophoto[M]∥Armstrong H. Graphic Design Theory: Readings from the Field. New York: Princeton Architectural Press, 2009.

[13]Bayer H. On Typography[M]∥Armstrong H. Graphic Design Theory: Readings from the Field. New York: Princeton Architectural Press, 2009.

[14]Culler J. Ferdinand de Saussure[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1976, 1986.

[15]Saussure F D. Course in General Linguistics[M]. Edit. Meisel P, Saussy H. Trans. Baskin W. New York: Columbia University Press, 2011.

[16]Jury D. What is Typography? [M]. Mies. Switzerland: Rotovision, 2006.

[17]杨艳芳. 利西斯基的版式设计理念[J]. 装饰, 2015,(4).

[18]Derrida J. Writing and Difference[M]. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

(责任编辑:王 璇)

[中图分类号]J524

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)02-0151-06

收稿日期:2016-01-10

作者简介:杨艳芳(1982- ),女,江苏南京人,南京师范大学美术学院博士研究生,研究方向:设计艺术史论。