线性景观建筑的结构重构和形态再生设计手法研究

——以南艺2015年实验性桥梁设计为例①

2016-07-23丁治宇南京艺术学院设计学院江苏南京210013

丁治宇(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

线性景观建筑的结构重构和形态再生设计手法研究

——以南艺2015年实验性桥梁设计为例①

丁治宇(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

[摘 要]本文基于对结构重构和形态再生的研究,以南京艺术学院实验性毕业设计为例,从形态、功能和流线三方面探讨了桥梁这一线性景观建筑的设计手法和连续性空间;并阐述了该类景观建筑对城市区域空间的主导作用,以及其实验性设计所引发的思考。

[关键词]线性景观建筑;结构重构;形态再生;实验性

一、实验性桥梁设计的缘由

得益于多年来学院组织的暑期欧洲艺术考察之旅,笔者亲历了诸多颇具艺术气质、形态优美且能综合展现城市精神、地域人文情怀的桥梁建筑。回国后,那些舒展柔美的形态、精细的构造节点、斑驳的光影关系及体验式的空间感受,存留于脑海中挥之不去。在之后的教学中,南艺设计学院院长邬烈炎教授提出了有关结合毕业设计课程开展实验性桥梁设计创作的构想。这一大胆创新想法的提出,使人产生了些许疑虑:桥梁设计是理工科大学所擅长的,作为艺术院校的教师和学生,是否只能将桥梁设计坠入画中或是流于形式。

此番集聚奇思妙想而又貌似前路渺茫的设计重任交付到我的手中。经过一番慎重思索,我想,若依托本人近12年来较为扎实的建筑设计实践经验,以及在东南大学博士论文研究中有关结构重构和形式再生的阶段性成果,辅以近10年的教学经验及耳濡目染的艺术熏陶,加上与院长深入实质性的研讨,从艺术设计的角度出发寻找能整合形式、结构、技术甚至表皮的桥梁设计的概念性构想,这个课题应该是立得住脚的。当然,这样的构想虽冠以概念性的前缀,但也是基本严格符合基本的结构受力规则和受力原型的。

于是,承载诸多质疑和众人的好奇,怀揣自己的预见性和大胆尝试,以实验为该课题的终极成果目标,实验性桥梁团队如火如荼地展开了设计工作,并以最终的成果赢得了省市和学院相关领导及同行、相关专业和其他设计专业人士的认可和赞许。

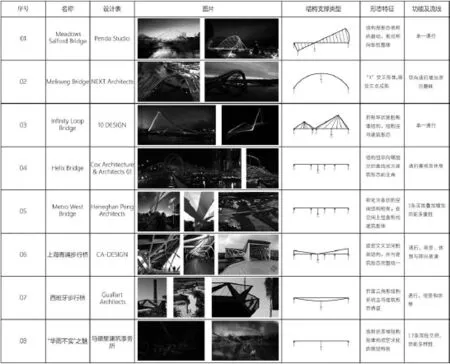

1.对比研究

桥梁最初应该是为了克服距离的障碍,来连接目标性的两个端点以实现端点间的本质性的通行效能。也就是说,桥实质上是一个连接性的、线性的交通建筑。她凌驾于江河湖海之上,是一种有别于行道或者街道的特殊“通道”。对于理工科人事而言,桥是系统性和理性思维公共作用下的产物;而对于执着于艺术追求的教师和学生而言,桥应该是集艺术气质和技术构造并存的载体。她不应该再是我们日常所见的横平竖直的形态,或是让人感到生硬冰冷的材质和颜色所包裹的建筑,又或是仅满足单一乏味的通行功能而无丝毫足以引人驻足、观赏、休憩和体验的空间体。

因此在真正开展设计之前,正如设计缘起的初衷所引发的感慨和思考那样,有必要对某些桥梁设计进行对比和归纳,因为抽丝剥茧式的研究或许能给予设计团队更多的指引和启发,并最终导向我们所期望的设计概念和构想。

上海青浦步行桥的设计是对苏州园林里一些曲折起伏的小桥形态的一种新的诠释:曲折形态的屋顶廊桥。单跨的立体空间桁架结构体系横跨水面,钢构件的疏密变化反应了结构不同区域的受力情况;设计在满足结构受力需求的同时进而体现的形式的丰富性和独特性,渐变交织的纹理似乎是对朱家角地区密布水系的另一种隐喻性表达。桥的通行意义在此好像已经被淡化,更多呈现出来的是行人驻足、观景、休息或者即兴表演(图1)。

Guallart Architects设计的西班牙步行桥好像用本体的拟态融入周围的景观环境之中,成为一朵魅力的人工之花。基于三角形的、大小变化的结构体系在满足荷载支撑的同时,成为形式的主导,雕塑般的桥墩凸显镂空灵性的同时不失其刚毅、健硕之美。护板的造型在整体三角网格的烘托下显得不再矫揉造作(图2)。

图1 上海青浦步行桥(图片来源:筑龙网)

图2 西班牙步行桥(图片来源:谷德设计网)

马德里建筑事务所设计的“华而不实”之魅以放射性的体块来展现,从中心转换区域分流出12条分支,不同的分支承载着近似却又不同的功能。

虽被冠以“华而不实”,但却是设计者匠心独具的运用,结构体系满足支撑作用的同时,本身也参与到形态设计中,好似一朵绽放的荆棘之蕾——独显且具隐喻性(图3)。

图3 “华而不实”之魅(图片来源:谷德设计网)

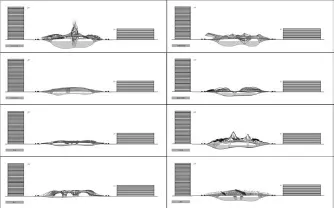

如同只有站在成功者的肩上才能获得更大的飞跃一样,潜心翻阅和研究具有创新意义的桥梁设计资料,让设计团队开阔了眼见也使之陷入了更深层次的思考和探索。选择了一些有代表性的桥梁并对他们进行比对式分析,希望从中获得一种肯定和一份期待的超越(图4)。

2.实验性教学的特征和实验性桥梁设计目标

教学的实验性是南京艺术学院设计学院领导在教学改革中所做出的一种自然选择,并已被实践多年且指向了富有卓越成效的设计硕果。实验性是对当代艺术设计教学本源的回归,它不仅是一种态度和价值取向,同样也是一种状态和姿势,成为全体设计师生支持以恒追求和展开教学的目标。

在实验性教学框架统筹下的建筑艺术设计之桥梁设计,通过梳理基础的本元理论知识与内容,多维度整合设计专业新颖的设计理念,交叉性地建构变革性的设计形式,将该专业的前沿性、新锐性、未来性的设计特质进行呈现。并且主张反思既定模式和程式化思维方式,突破传统近似“唯一解”的设计特征,试图展现集机会性、模糊性和多解性的设计形式和文本语言。因此,前所未有的形态关系、为形式而形式甚至虚拟形式都成为了实验性桥梁设计本质性的标志。

实验性经常让人联想到对未知结果的摸索和探究,这就使得通常意义上的成功和失败或者是即便有所偏离既定目标的阶段性产物,往往具有不确定性、机遇性和随机性的特征并且含有某种历史使命般的意义,因为结果必然是有指代性的——某种朝着设计师所期望的方向行进的潜在动力。然而,正因为可能会有以上的情况出现,才使得桥梁设计研究和教学研讨具有强大的前瞻性和旺盛的生命力,也正是结果所物化的多元性和试验性才能更加贴合实验性的主题和精髓。或者说是:实验性的结果符合实验性的目标,且开创了多维的设计形态可能性。

图4 对比研究表(图片来源:彩色图片来自筑龙和谷德网站,表由作者自绘)

二、相关概念的定义和解析

在正式开始阐述设计理念和讨论设计手法之前,有必要对相关的概念在笔者限定的范畴和区域内进行定义和解析,以使其更容易被理解和掌握。

1.线性

线性是指在宏观层面上通过和周围群体的抽象比对和比较,事物大致的形态轮廓在数学模式关系上具有长宽比大于甚至是远大于3以上的,且从整体结构到次级构件都具有某些“线状”的特性,称之为“线性”。本文中所指的线性事物,主要那些是跨越河湖江海的桥梁建筑;因为通过将他们与其所处的周遭环境进行比对,桥梁可以被有效地概括为具有极其明显的“线状”特征的交通建筑。

2.景观建筑

景观建筑主要是指除房屋建筑以外的,在精神层面给人以视觉审美情趣,并能凸显本体或者融合周围环境,在物质层面含有某种单一或者复合功能,以供人使用的建筑物或构筑物。桥梁是人类生活的重要载体,她有着物质属性的同时,也通过其社会和精神属性来反映社会文明发展的程度和所在城市的艺术气息和修养。本文所涵盖的景观建筑,主要是那些凌驾于水体空间之上的,并能最低限度满足通行功能的桥梁建筑。随着经济技术的发展和思维变革的深入,桥梁建筑作为一个地块或者区域的象征性标志和具有特色性城市名片,除却本身技术构造所达成的精细度以外,能在更大层面上散发出艺术化的特征并提供视觉、知觉和触觉的享受。或许这也正是桥梁建筑会有“景观”属性的原因。

3.结构重构

结构重构的对立面是结构本构。那些结构性的基础构件,按照几何原型或既定程式所导出的基本构成形态和组织空间的能力就是结构本构。其主张制度化的或者是传统性的构成方式,并且其引向的空间也是静态的、平民化的、甚至是恒定不变的。

而结构重构则是在打散这类习惯性的结构构成方式下,寻找并运用新颖和艺术的建构逻辑关系,注重对结构构件的雕琢和引用,对整体结构形式进行再创造和再设计,以便设计出给人以动态感和新锐性的结构秩序。

4.形态再生

形态再生并不是从虚无中而来,只是在结构重构的基础上,探究前沿性的终极形式规律和形态文本。并且这些结果呈现的形式是以建筑的功能、建筑艺术为基础的,同时也能符合基本力学传递规律,其内在结构构件是按照高度艺术化和美学逻辑关系组织架构起来的,并最后形成一个整合形式和结构的完整系统。

因此,形式再生绝对不是孤立存在的,只有和突破性的结构重构结合在一起,新的形式才有了新的意义。

结构是任何建筑不可或缺的部分,也是经常被维护系统所掩盖而鲜为人知的一类体系。而将结构从传统观念的束缚中解放出来,从幕后到台前,经由创新性和艺术化的形式规律引导和重组,形成近似于雕塑性的形态艺术,并且将其作为建筑形态的主角,从而达到建筑形式和结构系统一体性整合的目标。

三、结构重构和形态再生的设计手法

建筑形态和结构体系如此相辅相成、相得益彰、整体复合的理论构想,在桥梁设计这稍偏单一功能的交通建筑中可以得到充分的发挥和展现。

1.前期场地选择和初析

对于具有景观特征和视觉愉悦感的建筑而言,即便是实验性设计,场地的选择和分析也是必不可少的。通过实地调研,设计选择了南京市郑淮路和淮滨路之间,临近清江护院东北门和原农贸中心果品一公司一带作为相对典型的设计场地。该地形水体两岸密布住宅区,步行和非机动车人流较多;滨水带有较好和宽厚的绿化缓冲区,为人流的集散提供了一定有利的条件。此滨水空间最短直线跨度为100米。该适宜距离就结构跨度层面而言,相对容易被设计人员感知和掌控(图5)。(在实验性设计过程中,为配合设计概念局部变更和假定地形信息也是可行和有效的,因为地形现状可选择的范围很大,据地形现状而稍有改变的假设性信息往往对设计形式的可能性也有某种促进作用。)

图5 所选地形的设计分析(图片来源:笔者自绘)

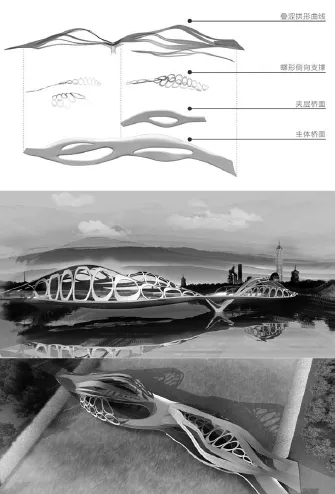

2.多维度线性的重构

从点、线、面三方面将结构构件进行分类,将那些由线性构件主导的且最终组织成一个集结构、形态和表皮于一体化系统的设计手法归纳为线性重构。线构所产生的设计,从整体形态到局部构件都具有流动、蜿蜒和轻盈的特征,并且在空间的围合方面主张表达线的交错形态流露出的多孔性、离散性和通透性。

设计初期的草图概念源于对自然形态的捕捉:大型榕树根部那些粗细不等的藤蔓相互交织错落的状态;水草随着起伏的波浪上下摇摆且各自扭曲的瞬时影像等等。这些都促成了Psychedelic桥的萌芽和发展。

首先我们将以上捕捉到的自然形式关系用经验性的结构构件截面数据进行固化,并把其演化为在视觉关系上有无限生长的可能性的真实构件;而这种空间扭曲性的线性构件按照草图设计初衷——仿生化的原则交织在一起,构筑成一个完整的且兼具变化性的空间体。

当然这些曲线形构件在根据不同的受力和承载关系,分为主要结构层级、次要结构层级和连接性结构层级。主要结构层级起到根本的结构性支撑作用,在整个结构体系中属于最高级别;次要结构层级是从多维度将主要结构层级格构在一起,起到结构整体稳定和固化空间形态的作用,在整个结构体系中属于中级;连接性结构层级在已经相对完整的空间体中,发挥局部强化稳定性功效或者是为维护整体形态概念的个别装饰作用(图6)。

图6 Psychedelic 层级分析(图片来源:设计团队)

出于最大限度强化Psychedelic桥仿生概念的考虑,我们采用了近似对称的两连跨布局方式。在保证正常通行的功能下,设计在整体微拱的桥面两端各自开设了一大的空洞,其周围用栏杆围合起来;洞口底部将各层级的空间线性构件衍生下来并于桥面和雕塑化处理的桥墩相交缠绕、交织,自然地形成张悬梁的结构关系——一种极富形式感和稳定性的空间结构形式。空洞的开启,在方便行人于行进中感知水体流动性的同时,也突破了通常桥面底部贫瘠的形态处理手段,让桥的整体形态更加具有完整性,如同自然生长一般(图7)。

图7 Psychedelic 表现图(图片来源:设计团队)

桥之融合与感知,采用了基本的连续双拱结构,并在层叠曲线的重构之下展现出独特的魅力与感性。飘逸的叠涩曲线有序地相互交织,并通过拱形箱体结构的单元重复化模式来建构整个桥体,这样使得原本普通的拱形体系不但承担了主要的结构荷载,而且还拥有了飘洒的形态关系。传统中与拱形结构配合使用的拉锁被转化为蝴蝶斑纹的连续性线圈曲线,用来强化桥体侧向结构支撑和系统的稳定性,序列性变化的线圈在与整体曲线形态协调的同时,让整个设计给人以波澜起伏和清新飘洒的视觉享受(图8)。

图8 融合与感知表现图(图片来源:设计团队)

图9 闪光体层级分析(图片来源:设计团队)

图10 闪光体表现图(图片来源:设计团队)

3.面域的重构

将那些以面域或者是网格作为结构体系和形态构思基础的,通过变形、扭转、交错等诸多操作路径后,从整体面域到局部板块都能展现体块感和转折性特色的,集结构、形态和表皮于一体化系统的设计手法归纳为面域的重构。面构引导下的设计形式具有一定的体积碰撞感和厚实性,并在空间感知层面上较线构设计手法所主张的空间有更多内聚性和围合性的特征。

有感于立体主义绘画所传递的空间的折叠和转折性,以及源于基本元素——“三角形”所建立的结构体系的稳定性,桥之闪光体的概念构思就孕育而生了。

闪光体采用了双塔式多向斜拉的基本结构原型,成功且稳定地跨越了水体空间。在此基础之上,设计采用多向标高的三角形网格系统,如同皮肤一般根据草图设计形态的需要,自适应地附着在整个桥体上。在三角网格系统之中,按需提取配合基本结构原型且能承担结构主要荷载的三角形格构网,并通过经验性估算赋予其一定的断面尺寸。在形成主要层面的结构网格之后,结合整体形态虚实对比的关系在所需网格间填补强化性面片结构构件,使得两者协同作业并构成支撑性的结构系统(图9)。而此结构系统的生成也标志着建筑外显建筑形态的确立:三角形的元素贯穿于设计整体以及各层级的结构构件,并呈现出格构的关系和富于变化的面块性的序列式组合;在阳光的照射下,面与面的递进和转换,让整个建筑神采奕奕、光彩夺目(图10)。

集成电路板的瞬时性纹理和板块本体的整体性,给桥之微孔的存在提供了灵感。作为面域重构经典操作手法之一的折叠之面,往往给人以具有意想不到的效果和惊艳的感觉。

微孔基于双桥墩三连跨的基础原型,满足简洁受力原则的同时,通过面与面之间的折叠、套穿和错落的处理,达成了如同变形金刚式的整体形态和褶皱式的多路径室内空间。桥体的局部开裂和整体断面收放的设计增加了虚实对比的逻辑关系,电路板式纹理的镂空手法一定程度上削弱了面构所至的内敛性的形式特征,铁皮锈色质地的选择似乎想要游离在矛盾和协调之间,并且给桥的设计增加了许多有关粗野主义的灵动性和特殊性(图11)。

图11 微孔表现图(图片来源:设计团队)

图12 光影与时间表现图(图片来源:设计团队)

图13 光影与时间层级分析(图片来源:设计团队)

4.线与面的复合性重构

虽然设计手法之间有时可以被相对严格地界定和区分,但是相互交叉和复合后的设计也不失为一种好的方法,并且行之有效。就像线与面的复合性重构一样是指:将线性重构作为形式构成的基础,在其重构后形成的空洞之间仍然采用线性的方式构成相对实体的面域;或者将面域重构作为形式构成的基础,在其重构后提取相应的面片单元并用线性的方式把其转化为相对实体的面块,最后组织成个集结构、形态和表皮于一体化系统的设计手法。

从中可以看出,其实线面复合性重构有双向操作的可能。(相对实体的面域或者面片是指相对于完整的不透光且不透视的材料所形成的面之单元,这里重构后的面片是虚的且能透光、透视或者具有镂空性)

桥之光影与时间,其最初的理念是想表达对卡拉特拉瓦有关人体运动状态的理解和感悟。就像她的名字一样,设计希望通过桥这个载体来展现光影随着时间的变化关系;同时让穿梭于其中的历时者感受来自建筑室内外一体化设计的刺激和宏伟的叙事性关系(图12)。

首先沿用线之重构的原理,将构思的草图物化为具体的空间线性结构。这里的线性结构是整个桥体最主要的支撑体系,基本承担所有的荷载。结合独桥墩两连跨的基础原型,在满足桥墩实际支撑和稳定的前提下,设计在线构之时将普通的桥墩也线性化处理,使得整体的线性构架更具有统一性和协调性。线构的骨架断面都是变截面的多变形,他们有别于Psychedelic桥在线构中出现过的变截面曲面,更多的是想表达人体骨骼和肢体运动所展现的美感,近似骨骼的状态但是却又不完全雷同,是被抽象过的也是经过结构截面数学数据考证和推敲过的。

其次,在骨架所形成的空洞之间,用模仿密肋式梁构的线性格栅来构成一些面域,这些面域本身也是由一个或者几个平面维度构成的。线化了的格栅在编排和组织时也有局部起伏或者自扭转式的变化,他们并不是平淡地装配在整个系统之中。在形成相对实体面片的同时,面片之间的连接、转折、跳跃、空缺配合线构后的构架组织成一个有机的桥体,在阳光的照射下,过滤了的光线柔美地洒下了富有秩序和渐变的迷人光影。相对于面域重构空间的内向性,该复合性重构手法所主张的空间在抒写空间内向性和围合性的同时,又有着独特的模糊感、通透性和远近不一的视觉感受(图13)。

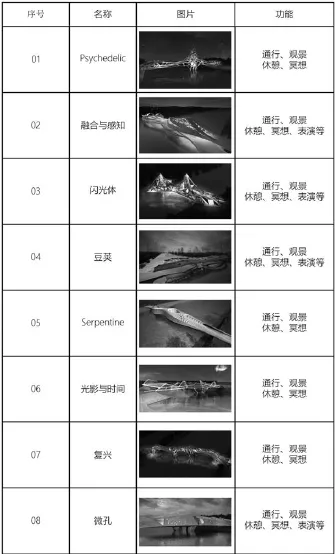

四、别样的桥梁室内空间

上述或许都是在讨论设计的缘由和概念、结构和形式的关系以及具体设计操作后所达成的形式效果等等,然而结构重构和形式再生引导的设计远远不止形态迷人这么简单;一个优秀的、一体化的设计除去形式的吸引力丰富空间的塑造也是必不可少的。同时虑及设计学院室内专业教学需求以及设计团队拥有的室内设计经验和背景,设计之中我们也在特殊的或说是别样的桥梁室内空间层面上给予了更多的关注和精力。

1.空间的复合性

建筑空间的塑造离不开空间所承载的功能,当然这肯定是在结构重构和形式再生结合的创新设计的主导之下进行的。名气极高的扬州五亭桥,除了她“五亭”屋顶在中国古代园林中的创意外,吸引我们更多的是五亭式屋顶之下所允许的多重功能:通行、休憩、观景、闲聊、唱戏等等。这在现代建筑理论中也被称之为“功能复合性”——同一建筑空间承担两种及以上的多种功能,也正是这种复合性增加了当代桥梁的趣味性、归属性和认同感。

图14 Serpentine 表现图(图片来源:设计团队)

图15 功能对比表(图片来源:笔者自绘)

在Serpentine桥中,设计将整个桥体空间做了流线性变形处理,形成有序变化的空间断面;在满足最基本的行人流通功能的同时,增加了空间的多种用途:讲演、看书、歌唱、交谈、观景、冥想扥等。这些多用途功能并非明确标识清楚或者是被唯一限定的,而是由参与到其中的人群所引发的活动性质所决定的,也就是随机的活动性决定功能的多重性。这样一来桥梁的空间就会热闹起来,原本单一的“通道”更多展现的是一个试验场,又或是一个等待人们去发现的且能被人类所需活动实验的场所(图14)。在所设计的八座实验性桥梁中,我们通过罗列和比对,将各自能承载的多维功能展示在以下的列表中(图15)。

2.多层次流线导向体验式空间

如同功能之于空间的重要性,流线的组织也扮演着不可小觑的作用。在电影、小说或者是叙事性的文章中,我们往往发现有多条线索交叠在一起,并最后指向某种结局。因为多线索的交织才使得作品的情节跌宕起伏、引人入胜。借鉴这类多线索交织的写作手法,我们将其转化为多层次流线的组织,并运用于桥梁的实验性设计之中。这一借鉴和转化的操作,在曾经作为记者的库哈斯设计的多项建筑作品中都有着经典式的展现。

在桥之复兴中,我们把原本可以用最短距离来跨域水体的线性桥面进行了曲折的处理,拓展桥面长度和宽度的同时,增加了行人在行走过程中可以逗留的时间,进而强化行走的过程性。这个属于近似标高的流线延长设计手法。同时,将普通不起眼的桥墩在满足支撑作用时进行“掏空”处理,并把它设计为亲水平台,以增加空间的多重功能。而这个就属于夹层流线迁延设计手法。两种流线交织的设计手法叠合在一起,在时间维度的主导下,让人在行进的过程中感受到体验式的空间效果和有步移景异的感受。空间的模糊性、趣味性、机会性、转折性以及空间的放大和缩小等等,犹如故事和小说的情节一般被参与到其中的人所体验与回味(图16)。从以下列表中,我们可以看出八座实验性桥梁设计所采用的多层次流线组织方式(图17)。

图16 复兴表现图(图片来源:设计团队)

图17 室内空间对比表(图片来源:笔者自绘)

图18 区域空间层级建筑形态、尺度对比表(图片来源:笔者自绘)

所以,线性重构、面域重构和线面复合性重构都是整合性的设计操作手法,也是将结构重构和形式再生的新锐形态设计、基于复合功能和多层流线的建筑空间以及体验式空间的多重探索性特征融为一体的设计方法;只有用这样的策略来操作设计,才能最终构筑成一个成熟的、有机的桥梁实体,当然其构成内容之间也是相互作用、协同影响,且有着互为因果关系。

五、实验性桥梁建筑对城市区域空间的作用

建筑的意义不仅仅在于本体形式或是空间的卓越性和独特性,更多地还应体现其对于周边环境或区域的影响力和融合度。因此,实验性桥梁设计的目的同样不单是寻找一个能整合结构、形式和表皮于一体的设计方法,也是在另一层面上致力于观察和探究这一原本线性的景观建筑对其所处的城市区域的贡献和作用。

凯文林奇(KevinLynch)在其《城市意象》一书曾通过亲历的实验这样归纳了能影响一个城市的五种物质形态元素——道路、边界、区域、节点和标志物,并且这一总结性归纳至今仍然被奉为金科玉律。显然,桥梁就是跨越水体的道路的另一种诠释,可以被归结为道路之类;桥梁当然也是连接水体空间和非水体空间的一道边界,水体空间划分中的节点和标志物。在此五类物质形态元素中,桥梁至少可以与其中四项有着密切的联系,故而可见其对区域空间重要性作用。

之前谈到,桥梁应该是、也必须是被归纳为线性景观建筑一类,这是毋庸置疑的。通过运用有效数据和图解分析,我们可以清楚地得出这样的结论:具有前沿性、新锐性和独特性形态关系的桥梁景观建筑,因其别致的造型对周围的环境有特殊的主导作用;同时由于在尺度、虚实以及印象背景方面与周围环境有着相对较大的对比与反差,其发挥主导作用的同时也能与环境融为一体。结论的正确性用以下的对比列表进行佐证(图18)。

六、对实验性桥梁课程设计的思考

事物的出现自然有其因由,必然也会产生一定的影响,当然影响也会分好与坏;庆幸的是,实验性桥梁设计获得了相对巨大的成功。从实验性桥梁设计的提出——怀揣着诸人的质疑和设计好奇——设计的开展、深化及模型的制作——各个层面人群的观赏与评价——最后喜获了良好的反响,其中历时性所带来的教与学的体验至今犹存于心。在此,想做一些简短的总结望以此能引发一些关注和讨论。

1.设计课题的选择

相对于其他一些建筑类型,桥梁建筑的功能性是相对单一且容易掌控的,没有过多复杂的要求和限制。作为艺术院校环艺和室内专业的学生,自然不能就建筑功能复杂性设计和其他专业建筑学院校的学生相比,当然也没有非得这样比较的必要性。因材施教的原则在此次学院对于课题的选择和把控上得到了体现。

2.设计团队的特色

作为艺术院校环艺和室内专业的学生,艺术的天赋和造型设计的领悟性也是毋庸置疑和无须过多赘述的;作为团队设计的领导者在设计过程中发挥了自己的建筑设计实战经验,并从与艺术专业几乎不搭边的结构专业知识出发来思考可能的形态设计操作手法,同时教会了团队成员基本的结构受力原则和结构原型,同时使之能够灵活运用这些旁类、生僻的结构概念。最终的设计成果在整合了结构、形态、功能、空间和表皮的同时,消除了最初诸多的质疑。

3.设计过程的不足

设计过程中存在着某些不足和遗憾,也正应验了“没有任何事物是完美无缺的”这一名言。由于课程设计时间的限制,设计团队没能更深入地研究桥梁的具体构造节点、大样和分析实体建造材料的特性;因为专业的局限,没有对有关结构支撑的精准数学模型进行更加仔细地结构验算和推敲,仅靠查验结构原型列表和结构经验承载数据来确立准确的结构支撑方案;因为设计团队人数的限制,没有就过程中出现的其他一些设计形式的可能进行深化和实体表达,仅选取了有限的八个设计作为最后设计成果。

当然在一个规定的阶段内,如果最后能完成可取性的、实质性的阶段成果的话,也足以说明这种实验设计的成效性。这样想来,将上述这些微观层面的、更深入性的细节与宏观层面的、整体设计概念和操作手法进行比较,似乎已经不是那么重要了,毕竟他们是可以留待后续进行研究和探索的。或许正是因为这些不足,才更可能领导设计向着更高、更好、更新的层面进发!

4.在实验性教学统筹下

实验性教学作为学院教学的特色,在本次概念性课程设计中已得到了充分的展示:强调从不同的专业角度来思考设计课题,设计过程中进行专业交叉层面的探讨和沟通,设计展示中运用跨专业的多维手法来表现等等。以及之所以为实验性,是因为只有走“实验”这一过程才能导向希望的或是偏离目标的结果,两者都具有指代性的意义。

突然想起这样的情节:坡道、斜向支撑、楼面的粘连等实验性的设计手法在库哈斯的早期设计作品中都遇到了夭折的命运,而这些又在随后的众多其建成作品中等到充分地实现并获得广泛地赞誉。类似此番曲折的经历,当然都曾发生在很多当今大牌建筑师身上,如若不是对“实验性”的倡导和坚持,那又何来当代许多令人兴奋的建筑佳作?

在这样一个瞬息万变的时代,我们需要未来的、前沿的、大胆的和新锐的线性景观建筑——桥梁,来丰富我们的城市空间并提升我们的审美观念。当然她也是基于力学原理的、具有实验性的并且是复合新范式的发展方向,也定会开启我们全新的视觉航线。Beyond your vision!

(责任编辑:梁 田)

[中图分类号]J59

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)02-0137-09

收稿日期:2015-12-20

作者简介:丁治宇(1979— ),男,江苏溧阳人,南京艺术学院设计学院副教授、国家一级注册建筑师,研究方向:建筑设计及其理论。

基金项目:①2015年度南京艺术学院校级项目阶段性成果之一(XJ2015012);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)。