缔约接触阶段之利益受领行为的民法规制

2016-07-23薛启明

摘 要:对于一方当事人在缔约接触阶段从另一方受领利益,却并未明示同意另一方的交易条件的情形,民法体系中看似分散的各种解决途径在利益衡量层面实际上具有相通的功能。对中国和德国相关法律状况的分析显示,在可能的情况下,法院对规则适用的检索应遵循可推测行为(默示意思表示)——不当得利——缔约过失或侵权行为的顺序,在双方当事人之间依次寻求实现利益共同增进、权属清晰化和固有损失最小化这三个目标。事实合同理论作为行政管制色彩浓厚的另类解决途径,在此类案件中具有替代上述一个或更多制度而发挥相同功能的潜在可能。

关键词:利益受领 意思表示 事实合同 损害赔偿

中图分类号:DF51 文献标识码:A 文章编号:1673-8330(2016)04-0057-18

一、导 言

德国19世纪潘德克顿法学所牢固奠定、包括中国在内的诸多国家所坚定追随的传统是:法律行为或意思表示属于整个民法的一般性问题,因此在立法或教学体系上归于民法总则;损害赔偿在法律效果上属于债法的一般性问题,在构成要件上则由债法的各个具体领域(首先是侵权行为)分别规制,因此制度内容跨越债法总则和分则;不当得利则属于债法分则中损害赔偿之外的另一种债的发生原因。三者各自的体系定位如此稳固,但上述理论体系无论是在其发源地德国还是在其继受地中国,均时常为一些看似并不复杂的案例所困扰。

案例一(喻山澜诉工行宣武支行、工行北京分行不当得利纠纷案,下称“喻山澜案”):①原告喻山澜于2003年7月到被告中国工商银行宣武支行下属储蓄所补办其丢失的牡丹交通IC卡,该所按照另一被告工行北京分行制定的收费标准向其收费100元。事后原告得知该收费标准未报价格主管部门审批,违反了国家计委等部委于2001年制定的《集成电路卡应用和收费管理办法》,于是起诉要求被告返还收费。一审法院北京宣武区法院认为,被告当时向原告出示且原告签字的补卡通知单上载有“本人自愿申领牡丹交通IC卡,并保证遵守牡丹交通IC卡金融服务的各项使用规定”的内容,且双方当场实施了100元办卡费的交付和收取行为,因此双方已经成立了相应的服务合同关系,补卡收费未违反法律强制性规定,也不违反公序良俗,因此并非被告方的不当得利,判决驳回原告起诉。二审法院北京一中院则认为,原被告双方签署的牡丹交通IC卡补卡通知单合法有效,双方均应遵照执行;该通知单中并未约定补卡收费,因此原告签署之不等于必须接受100元的补卡价格;牡丹交通IC卡虽然系在《集成电路卡应用和收费管理办法》颁布之前发行,但办法颁布后,则应按照办法中的相应规定重新确定办卡收费价格,即应按照工本费用收费。鉴于被告证明的制卡成本为3080元,故向原告多收的6920元构成不当得利,应向原告返还。

案例二(“汉堡停车场案”):Hamburger Parkplatz-Fall,BGHZ 21, 319 德国汉堡市政府于1953年将其所属的某公共土地的一部分确定为收费停车场,由有关部门委任给某企业(原告)经营,授予其针对第三人的占有人权利(《德国民法典》第858条以下),并按照当局确定的价目表在每周特定的时间对停入汽车实行每小时累进收费。被告车主从1953年9月3日到10月12日多次在原告经营的以油漆线和文字标记的收费停车场内停车,并从一开始就向停车场管理员声称自己的车不需要被看管,自己也不会支付停车费。原告以不当得利为由要求被告支付按价目表计算的25马克停车费,而被告抗辩称,自己是基于免费的共同利用权(Gemeingebrauch)而使用停车场,不应被强制与原告缔结看车合同。一审法院支持原告请求,二审法院则以当地法规禁止为使用公共道路向车辆征收“通行费(Wegegelder)”为由判原告败诉。联邦最高法院在结果上支持原告的请求,但理由却并非被告的不当得利,而是学者豪普特在1941年首次公开提出的事实合同理论。按照法院的看法,即使双方并未通过法律行为性质的合意达成合同,也有可能存在合同关系,因为按照事实合同理论,合同除通过要约承诺的合致而达成之外,也可基于“社会性的给付义务”而成立。谁在收费时段将车停入特别标记的车位,谁就承担按照价目表支付停车费的义务,至于其可能与此偏离的内心意思,哪怕在停车一开始就向原告管理员表明,也无关紧要,因为原告的请求权“客观地”由其对停车场地的特别利用权而产生。

这两个案例的共同点显而易见:双方当事人均进行了通常会导致缔约的社会接触,一方基于合同已有效成立的设想而向相对方提供利益,但相对方受领该利益后却否认自己负有按照利益提供方设想的合同内容实施对待给付的义务。在喻山澜案中,二审法院似乎是从两个相互矛盾的方向展开论证的:从其认为双方补卡通知单“合法有效”,该单中并未“约定”补卡收费等措辞判断,似乎原被告在其看来已经有效成立合同,被告不能基于其补卡服务获得对待给付的首要理由乃是合同未包含相关内容;如果这一点不能成立,法院的论证立即就会面临一个重大困难,即法律和行政法规之外的任何规范性文件均不得作为认定合同无效的依据。参见《合同法》第52条第(五)项、合同法解释一第4条。 但另一方面,二审法院毕竟从未明确原被告之间“合法有效”的补卡通知单是否属于民事合同关系,因此也不排除其认为双方根本不存在合同关系的可能性。无论采纳哪一种路径,都会产生诸多法院并未明确解答的问题:一方当事人实际受领对方给付的行为在何种意义上能够被视为合同有效成立的证据?如此成立的合同内容以哪一方当事人的理解为准?如果合同不能因此成立,则给付方能否通过合同之外的制度如损害赔偿、不当得利等另行提出请求?而在停车场案中,情况正好颠倒:法院径行认定合同关系和相对方对待给付义务的存在,但理由却是与传统意思表示制度无关的所谓事实合同理论。在这里,法院为何要舍弃不当得利或其他合同法之外的处理路径?所谓事实合同理论相比于传统的意思表示制度有何特点,其采纳有无正当性?上述两案例还均展示了行政机关通过公法途径进行的经济管制排斥和挤占民法制度之适用空间的潜在可能性,这无疑也是一个颇具现实意义的问题。

实际上,类似一方当事人(通常是要约人)所给付的利益在合同磋商过程中甚至更早即可受领,而另一方当事人(通常是受要约人)实际受领了该利益但并未作出任何足以证明其接受利益提供方所设想之合同内容的言辞(换言之,未明示作出承诺)的情形,固不限于上述受到最高法院关注的知名案例,在现实生活中可谓比比皆是。假设甲在路旁摆放数十个小物件,向路人出售竹圈抛套,每投一次1元,套中则物件归其所有。路人乙经过时,甲递过一个竹圈说:“套一次一块,试一下?”乙接过竹圈,一投未中,欲走开。甲向其索要1元钱,乙声称合同未达成,不应付款。乙的主张在法律上是否有理?如果其刚接过竹圈甲即向其要钱,乙声称合同未达成,则又如何处理?如果乙是吃掉了甲递过来的一块面包,其处理方式是否仍然相同?具体到请求权基础的层面则可以提出两个问题:首先,合同是否已经成立?如果答案为否,则究竟应选择缔约过失、侵权行为还是不当得利的规则对已经发生的利益移转进行清算?如果将分析上升到抽象理论的高度,则还可进一步追问:从功能的角度来看,这些在既定的民法体系中相差甚远的制度是否具有某些共通之处?如果答案为是,那么在实现同一功能的过程中,这些制度在适用上的分界点应当位于何处?笔者就尝试对这些问题作出回答。

二、利益受领作为意思表示:可推测行为与意思实现

1 可推测行为

很多情形下,缔约接触阶段的利益受领行为被各国法律作为合同已达成的证据来看待。受领方往往被认为通过“默示(stillschweigend)”方式或“可推测行为(konkludentes/schlüssiges Verhalten)”承诺了给付方的交易条件。在中国,早在1988年《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第66条前句中就已经承认默示意思表示的存在。“一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求,对方未用语言或者文字明确表示意见,但其行为表明已接受的,可以认定为默示。” 1999年《合同法》第10条第1款同样承认当事人可通过书面或口头形式之外的“其他形式”订立合同,而2009年颁布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第2条进一步明确了该条中所谓成立合同的“其他形式”包括可推测行为。“当事人未以书面形式或者口头形式订立合同,但从双方从事的民事行为能够推定双方有订立合同的意愿的,人民法院可以认定是以合同法第十条第一款中的‘其他形式订立的合同。但法律另有规定的除外。” 除上述一般性规定外,认可可推测行为作为有效意思表示的具体规定同样散见于《合同法》和相关司法解释的条文中,典型如《合同法》第55条第(二)项关于撤销权人在知道撤销事由后可以“以自己的行为放弃撤销权”的规定,第236条关于租赁期间届满后承租人继续使用租赁物且出租人未有异议的情形下视为继续不定期租赁的规定,关于该条推定双方意思表示的性质,参见胡康生主编:《中华人民共和国合同法释义》,法律出版社2012年版,第382页。 以及最高人民法院2012年买卖合同解释第1条关于送货单、收货单、结算单、发票等有可能成为买卖合同成立的依据、第41条关于试用买卖的买受人在试用期内支付部分价款或对标的物实施出卖、出租、设定担保物权等非试用行为被视为同意购买的规定等等。《德国民法典》不包含关于默示意思表示或可推测行为的一般立法规定,但意思表示可以通过默示方式为之的观念久已牢固树立,如萨维尼在其《当代罗马法体系》一书中就已经将意思表示分为明示和默示两种。Siehe Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen rmischen Rechts (Bd 3), 1840, 242 其也在诸如第612条和第632条等具体规定中采纳了此种立场。

按照拉伦茨的定义,所谓可推测行为的特征是:“孤立地看来,其并不包含一项确定的意义,而是允许存在不同的含义。但在特定状况下且与特定情势相结合,却可以推断出一项确定的意义。”Karl Larenz/Manfred Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9 Auflage (2004), §24, Rn 17 萨维尼的定义则是“虽然具有独立的目的,同时却也充当(他人)知晓(行为人)意思的工具”的行为(前引⑦ Friedrich Carl von Savigny书, 245)。 因此这里需要解决的问题就是:特定状况和情势为何能令本来不具有确定含义的非言辞行为具有确定的含义。众所周知的是,合同作为一种典型的意思表示,本身即可被视为令双方当事人处境均好于以往(此处也将合同遭遇履行障碍的风险考虑在内),或者说在这一范围内达成帕累托改进的过程;[德]汉斯-贝恩德·舍费尔、克劳斯·奥特:《民法的经济分析》,江清云、杜涛译,法律出版社2009年版,第405页。本文是在弱帕累托改进的意义上使用这个概念,即相关当事人的处境均变得好于以往。一般意义上的帕累托改进指相关各方中至少有一方的处境好于以往,同时无人变得处境更差。这里要注意,舍费尔针对使用这个概念的反对意见只涉及合同交易“对第三方没有产生负面效果”的情形。按照笔者观点,在私法的利益衡量中一般性地考虑不特定第三人的利益变化问题并不可行,分析者不可能脱离当时当地围绕具体当事人发生的案情来讨论最佳资源配置格局的问题。参见刘凯湘、薛启明:《交易获利机会损失的侵权损害赔偿》,载《社会科学》2012年第3期,第93页。 同样,如果将乙的行为诠释为承诺的意思表示,则无疑意味着在观察者看来,从乙的行为中可得出足够的信息,证明甲的交易方案对双方当事人构成帕累托改进。但在所谓可推测行为的情形下,观察者单凭理性人假设本身,无法推出乙认为实现要约能令自己处境好于以往的结论,因为乙并未针对交易条件整体有所表示,而仅仅是实施了作为交易条件一部分的受领利益或给予对方利益,或其他内容的行为。单纯就事论事来看,乙作为理性人,显然应当是为自己受领利益向对方支付尽可能少的报偿,或为给予对方利益而索取尽可能多的回报,没有理由假设乙会接受交易条件整体的约束。可见,法律将乙的受领或给付等行为德国学者将之作为可推测行为的主要内容。参见[德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013年版,第84页。 诠释为对要约进行承诺的“可推测行为”是综合相关情势进行利益衡量的结果。

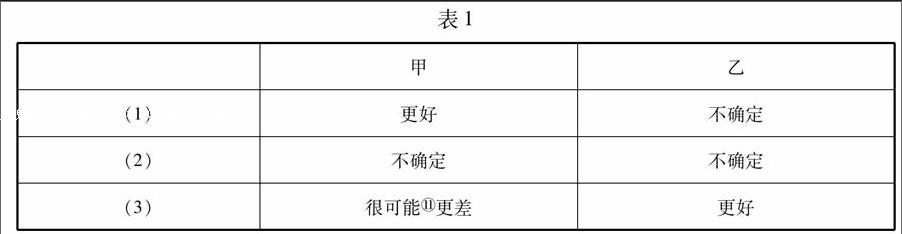

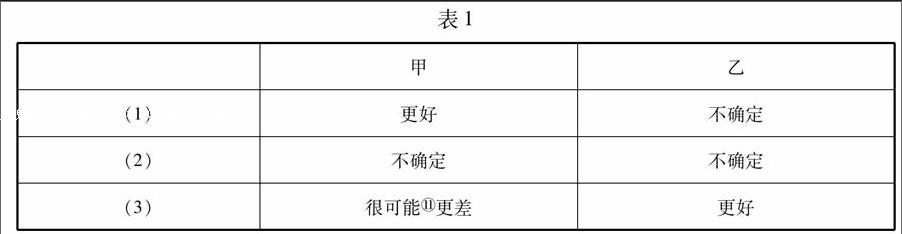

那么这一利益衡量的具体过程是如何展开的呢?先针对乙受领利益的情况进行分析。假设乙通过受领要约人甲的给付,已经完全或部分取得了甲在要约中有义务提供的实质利益,则此时法律有三种选择:(1)(通过判断合同成立而)令乙按要约交易条件向甲进行对待给付;(2)(认为合同不成立,但通过缔约过失、不当得利等制度)令乙对甲承担法定数额的给付责任;(3)完全否认乙对甲有任何给付义务。那么甲乙在这三种规则下各自将会处于的利益状况如下(表1):

很显然,没有一个方案能够达成甲乙范围内的帕累托改进。就此结果而言,将乙的行为诠释为承诺表示的解决方案并不见得比其他方案更好。但是,如果进一步假设乙明知甲的要约内容,从而对法院针对自己行为的任何意思表示角度的诠释都有能力作出调整以实现利益最大化,那么情况将有所变化(表2):

也就是说,如果法院判决合同直接按照甲的要约内容成立,则乙将出于自己利益最大化的考虑,选择仅在甲要约的交易条件将令自己处境好于以往时实施受领利益的行为,此时可达成双方当事人范围内的帕累托改进。与此相对,另外两种方案均无法达成这一效果。如果法院令乙向甲进行法定数额的给付(不论以损害赔偿的名义,还是以不当得利的名义),则乙固然可通过对自己行为进行相应调整而保证自己处境好于以往,但甲却不能同时保证所接受的法定数额给付足以抵偿自己的主观损失而有余,因此不可能保证甲乙范围内的帕累托改进。如果法院否认乙的任何给付义务,则乙更无任何动力调整自己的行为,因此,只有(1)的解决方案能够实现最优结果。

其次针对乙给予利益的情况进行分析。此时法院的三种选择中甲乙地位对调(其中第二种方案中,损害赔偿不再适用,无因管理则可能适用)。可以容易地看出,除第三种解决方案下甲乙地位反转之外,并无其他变化(表3):

由上面的分析可见,法律在特定情形下将受要约人的一些非言辞行为作为接受要约的“默示意思表示”或“可推测行为”,与对受要约人明示接受要约的行为予以认可存在根本区别,前者毋宁是对当事人利益状况进行博弈论分析的结果。具体地说,如果缔约接触的一方针对某种资源配置格局的实现握有主动权,则法律对该方“意思”的“推测”,实际上并非以该方的利益增进为出发点,而毋宁是以对方的利益增进为出发点。很显然,这种“推测”是违反理性人假设的,“推测”在这里只是一件外衣,掩盖的是实现帕累托改进之工具的实质。就此而言,前述喻山澜案中二审法院的判决意见就难谓合理。对于原告在明知被告补卡交易条件包括收取相应补卡费的情形下支付补卡费的行为,无论从哪个角度分析都只能理解为对被告合同要约的默示接受,如果不能从合同无效或可撤销的角度质疑合同关于补卡收费内容的有效性,就只能认定相关内容有效,被告补卡收费不构成不当得利。当然,上述博弈论分析过程在日常生活经验中经常和严格意义上的语义分析紧密关联而难以区分,尤其是在多次重复博弈已经将某些行为(不限于上文分析的受领和给予利益的行为)的“可推测”含义固定于其他社会规范之中,也即存在所谓“交易惯例”或“社会惯例”的情形下。这就是德国联邦最高法院针对默示意思表示确立的一般性原则“每个人都必须就自己的行为对其相对人基于交易习惯可以合理认为该行为具有的意义负责”Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1953, 58 的理由所在。有时候,某种行为的含义已经被惯例固定到与言辞本身不相上下的程度,此时该行为就脱离了默示或可推测行为的行列,而纳入言辞明示的范畴,如点头、摇手等。前引⑦ Friedrich Carl von Savigny书, 243;前引⑧ Larenz/Wolf书, §24, Rn 18有不同意见。 不过无论如何,如上面分析所显示,可推测行为被赋予承诺表示的内涵,是以受要约人明知要约存在为前提的。实际上,在绝大多数实际案例和教学案例中,这一前提的满足均被视为理所当然而不再特别提及。如罗马法学家所举的例子(D2,14,57):债权人若受领债务人针对未来某一期限所支付的利息,则应视为双方达成了债权人不会在该期限届满前要求债务人偿还贷款的默示约定。弗卢梅对此正确地指出:“当债权人在明知贷款债务人为未来贷款支付利息时,推定行为构成旨在形成法律关系的行为,且因此构成基于推定行为所得出的法律行为的真正意思表示,该意思表示与其他直接作出的意思表示并无不同。”前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第85页。 当然,弗卢梅认为构成意思表示的可推断行为必须是实际明知,并由此将其严格区分于行为人未意识到自己行为之法律意义的“可推断举动”,前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第87页。 显得过于苛刻,这里实际上和普通意思表示一样,只需受要约人在一个理性的意思表示受领方看来属于明知,或者说可被合理期待明知即可。如果受要约人能够证明自己实际并非明知,则适用意思表示瑕疵等制度来处理(我国《合同法》第54、55条,《德国民法典》第116条以下)。实际上,弗卢梅认为其不明知时不构成意思表示,但有可能承担缔约过失责任,甚至因没有及时澄清而发生其本不欲发生之效果的解决方案(前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第86页)在结果上仍然是合理的,与认为其构成有效意思表示但受要约人可撤销在法律效果上并无本质区别。

当然,在另一些情况下,受要约人受领或给予“利益”的行为也可能并不被法律视为默示承诺。最高人民法院买卖合同解释第19条、“买受人在合理期间内提出异议,出卖人以买受人已经支付价款、确认欠款数额、使用标的物等为由,主张买受人放弃异议的,人民法院不予支持,但当事人另有约定的除外。” 第24条第2款“买卖合同约定逾期付款违约金,买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的,人民法院不予支持。” 的规定即为著例。德国学者就此也举了一个案例:如果书商向顾客寄送一本未裁开书页的书,则不能主张顾客裁书页的行为构成同意买书的意思表示,因为不能期待顾客必须只凭书的封面决定是否购买。Tilman Repgen, Abschied von der Willensbettigung: Die Rechtsnatur der Vertragsannahme nach §151 BGB, Archiv für die Civilistische Praxis (AcP), Bd 200 (2000), 540 这说明并非每一种利用给付利益的行为都应被理解为承诺要约的意思实现。通过仔细考察可以看出,其共同点在于这些案例中的利益给予都并非是作为给予方的交易条件而作出的,利益给予方要么在利益移转发生时根本没有以之作为交易条件的设想或未将此种设想通知相对方,要么虽有这种设想,但其利益给予系基于先前达成的有效合同而有义务作出。在这种条件下,法律无疑不应期待利益受领方知晓或认可给予方(事后声称自己当时设想)的交易条件。

实际上,在利益受领构成默示意思表示的案情中,法律并不需要以受要约人受领利益作为分析出发点。在受要约人(通常可被期待)明知要约内容的条件下,法律大可以将受要约人实施的无论何种行为判定为默示承诺,从而达到与上文分析相同的效果。这种路径唯一需要衡量的因素就是受要约人放弃实施相关行为的成本之高低。极端情况下,法律甚至会考虑将受要约人的单纯不作为(沉默)也归入可推测行为的范畴中。Claus-Wilhelm Canaris, Schweigen im Rechtsverkehr als Verpflichtungsgrund, in Festschrift für Walter Wilburg zum 70 Geburtstag, 1975, 77 一般而言,在这类情形中,由于受要约人放弃沉默,或者说,确保获取要约信息并由此向要约人通知拒绝合同内容总会产生或大或小的成本,且法院很难将此种成本与受要约人能从(个别有利可图的)

缔约中获得的利益孰大孰小进行比较,因此也就无法确定将沉默认定为承诺的规则是否具有效率。这也是为何各国法律普遍拒绝从原则上将沉默作为意思表示看待如《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第66条后句:“不作为的默示只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下,才可以视为意思表示。” 的根本原因。是故,极少数德国法院或学说认为沉默构成同意的情形,往往发生在当事人之间存在预先约定或交易习惯的情形下,如针对商业确认函的沉默前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第77、789页以下。 或社团决议中的沉默。Canaris, 78 德国法院似乎有时也对“交易习惯”进行宽泛解释以达到实质公平的结果,如彩票销售商向顾客寄送了后来中奖的彩票,并提出了接受或拒绝要约都需以作为方式进行的要求,结果顾客在彩票开奖前没有任何动作。法院以彩票销售商以前曾有将顾客不作为作为承诺摸彩合同的做法为由,判决摸彩合同成立[BGH NJW 1957, 1105; Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 10 Auflage (2010), §26 Rn 386]。

2 意思实现

在讨论默示承诺的相关问题时,《德国民法典》第151条规定:“根据交易习惯,对要约人的表示系不可期待的,或要约人已放弃对此种表示的要求的,合同因对要约的承诺而成立,而无需对要约人表示承诺。要约消灭的时间,根据须从要约或情事中推知的要约人意思予以确定。”类似规定也同样为日本、我国台湾地区和大陆等传统上受德国法影响的地区所继受,参见《日本民法典》第526条第2款;台湾地区“民法典”第161条;《合同法》第22条、第26条第1款。 德国法院曾长期回避对该条所认可的“承诺”进行具体定性,直到1985年,“意思实现(Willensbettigung)”的概念才在联邦最高法院的一个判例BGH, Urt v 18121985-VIII ZR 297/84 该案案情是:被告债权人向原告债务人追索一笔157000马克的欠款,债务人向债权人寄送了一张10000马克的结算支票,提议以此了结债务纠纷(支票上将使用目的如此标明),并表明不要求债权人确认。被告兑现了支票,但继续向原告追索欠款。初审法院支持原告请求,二审法院改判,认为支票价值相对于欠款不合理的低,因此根本没有要约存在。联邦最高法院重新支持了原告请求,将被告行为视为第151条所谓承诺,并将此种承诺界定为“意思实现”。中得到明确承认。不过,德国法院在该判例和以后的判例中并未探讨所谓意思实现和可推测行为或默示意思表示的具体区别问题。按照笔者的看法,意思实现应被视为广义的可推测行为之一种,只是普通的或者狭义的可推测行为中,受要约人的可推测行为所表达的信息如何传递到要约人处不是一个受到独立关注的问题,仍然适用普通的需受领意思表示的规则(如《合同法》第26条第1款第1句规定的承诺需到达才生效);而意思实现则是法律针对要约人不在场的情况,出于特殊考虑放松上述要求的结果。同说参见前引⑧Larenz/Wolf书, §30, Rn 14; 韩世远:《默示的承诺与意思实现》,载《法律科学》2003年第1期,第82、83页;朱岩、潘玮璘:《承诺方式制度比较研究——以我国〈合同法〉与〈联合国国际货物销售合同公约〉为例》,载《法学家》2014年第5期,第144页。 这一理解也符合《合同法》第22条的基本精神。按照该条规定,“承诺应当以通知的方式作出,但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外”(亦可参见第26条第1款);换言之,是否需要“通知”是意思实现和普通意思表示(包括默示意思表示)之间的基本区别。当然,对第22条所谓通知应作宽泛解释,除一般意义上的通知外,其他任何促成承诺信息传递给要约人的行为都可以理解为该条所谓通知,前引B26朱岩、潘玮璘文,第146页。 如果受要约人所实施的行为并非通知,但按照当时情形,该行为能够即刻为要约方所知,那么应认定为默示承诺,而不应认定为意思实现。只有在作为承诺的行为未令要约人所知的前提下,讨论意思实现问题才有意义。Staudinger Kommentar zum BGB mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1: Allgemeiner Teil, §151, Bearbeitung 2010 von Reinhard Bork, §151, Rn 2 朱岩据此进一步认为意思实现“对于要约人而言”就是一种沉默(前引B26朱岩、潘玮璘文,第144页),这与德国通说冲突(Staudinger-Bork, §151, Rn 3)。

由此可见,在缔约接触一方当事人受领利益的案件中,有关狭义的可推测行为的法理讨论也同样可以适用于意思实现。二者的唯一关键差异在于:法律出于便捷交易、将合同成立时间点前置的政策目的,前引B19 Tilman Repgen书, 540 放松了要约人不在场情形下的信息传递要求。由此也可以推导出意思实现的其他一些特殊性。如按照德国联邦最高法院的观点,不能以接受者视角来解释意思实现内容,而必须是“从一个未参与的客观第三人的视角来看,受要约人的行为从所有外在表征看来是否可推断出‘真实的承诺意思(《德国民法典》第133条)”。前引B19 Tilman Repgen书,538 另外,对于意思实现因发生错误而被撤销的问题,也具有一些不同于普通意思表示之处。按照德国学者的理论,如果实施消费行为的同时并无接受要约的意思(比如被寄送书的人在书上写批注,但意欲在读完后将书返还),则类推适用《德国民法典》第116条(心里保留),不影响意思实现的效力(前引B19 Tilman Repgen书, 543; auch vgl BGH NJW-RR 1986, 415 [416]; 前引⑧Larenz/Wolf书, §30, Rn 15)。如果因所谓表达错误实施这类行为(如对于寄送来的书本想返还,但因疏忽盖上了自己的名章),那么按照多数学者的意见,此时因欠缺接受意思而不成立意思实现,因而也无需适用《德国民法典》第119条第2款的规定撤销(前引B19 Tilman Repgen书, 544)。如果受要约人发生所谓内容错误(如对于寄送来的书误以为是自己的,于是在上面写批注),则德国学者就法律后果存在分歧。拉伦茨(前引⑧Larenz/Wolf书, §30, Rn 16, 18)、弗卢梅等人认为此时也不存在意思实现(但弗卢梅认为此时受要约人需要不迟延地向要约人作出解释以澄清,否则“其行为因构成事后的意思确认而具有承诺的效力”,前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第783页),而另一些学者认为此时需要类推《德国民法典》第119条撤销(前引B19 Tilman Repgen书, 546)。也有一些德国学者干脆认为,不应在错误撤销问题上给予第151条的受要约人以任何优待,以避免给要约人造成不确定性(前引B19 Tilman Repgen书, 548)。 当然,各国法均将意思实现的适用范围限制在要约人允许和存在相应交易惯例这两种情形。德国判例中被认定为属于民法典第151条范围的交易惯例多涉及货物订购和劳务委托,在银行或交易所领域也存在,但在保险领域一般不被认定。此外,强制缔约尤其是纯受利益要约的领域也被认为存在此种惯例(Staudinger-Bork, §151, Rn 7-8),而且针对第三人的行为原则上也可以被理解为意思实现(Rn 21)。 德国联邦最高法院认为,意思实现也需要有表示意识(Erklrungsbewuβtsein),亦即受要约人也必须知道自己的行为可能被理解为具有接受意思(由受要约人承担举证责任)。前引B19 Tilman Repgen书, 539 有学者认为,意思实现和意思表示在主观要件上相同,都需要表示意识和行为意思,区别在客观方面,即前者不需要表示行为。拉伦茨也持此说,认为有无通告目的(Kundmachungszweck)是区分的关键。但他们都没有说明意思实现和可推测行为的区别(前引B19 Tilman Repgen书, 541—2)。 但联邦最高法院一年前作出的判例BGHZ 91, 324 基本案情是:被告银行先通知原告,以15万马克为限承担对原告债务人的保证,原告也接受之;但银行嗣后又澄清说自己是针对先前另一个针对原告债务人的保证关系进行的通知,不打算与原告成立保证关系。联邦最高法院认为,缺乏表示意识的意思表示仍然是有效的意思表示,“只要表示人通过运用交易中必要的谨慎,本可辨认并避免其表现依诚信和交易惯例被理解为意思表示的结果,而受领人实际上也确实如此理解”。表示人只能通过撤销该意思表示保护自己利益。 明确意思表示不需要表示意识,因此,主张《德国民法典》第151条的承诺缺乏表示意思故不能构成意思表示的观点就无法成立。所以,一直以来也有相当多的德国学者坚持认为第151条涉及的仅是通常的意思表示,它唯一的特殊性就是构成需要受领的例外。前引B19 Tilman Repgen书, 546, Fn 55所列文献;亦参见其本人针对《德国民法典》第151条文义的解释(ibid, 551)。

三、利益受领作为“事实合同”要件:抛弃意思表示外衣

1 事实合同理论简介

在利益受领案件中值得关注的另一种解决路径就是德国联邦最高法院在停车场案中明确采纳的事实合同理论。各国学界一般将德国学者豪普特在1941年发表的《论事实合同》作为该理论诞生的标志。实际上,早在1941年之前,就有大批学者寻求限制法律行为合意作为法律关系成立要件的适用范围,这种趋势在1933年纳粹上台后变得尤其明显。在抽象理论层面,马尼希克在1939年出版的《法律上有效的行为》一书中就正面探讨过:对于某种法律效果的发生,“为什么、何时需要针对意思的表示”,“某个表达或行动何时算作法效意思的表示”。Alfred Manigk, Das rechtswirksame Verhalten, 1939, 359 在具体制度层面,冯·图尔早在1914年就将因强制缔约而生,内容由法律直接规定的邮政、铁路运输等关系称为“准合同(Quasikontrakt)”。Andreas von Tuhr, Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, Bd 2, Hlfte 1, 495 西贝尔在1933年尝试将缔约过失责任解释为一种“保护合同”。Vgl Peter Lambrecht, Die Lehre vom faktischen Vertragsverhltnis, 1994, 30—31 罗奎特在1936年提出了“事实上的租赁关系”概念。前引B38 Peter Lambrecht书, 36 亨德曼在1919年提出了统制合同(diktierter Vertrag)的概念。前引B38 Peter Lambrecht书, 25 而西伯特除在1936年就提出“无合同的社团”概念之外,更在1937年直接提出,合同关系除因合意成立外,还可基于某种不具有法律行为性质的“人身性利用”而成立。前引B38 Peter Lambrecht书, 42 在实务方面也存在类似的发展趋势,如早在1925年的一个案例中,RGZ 111, 310; Günter Haupt, über faktische Vertragsverhltnisse, 1941, 23—24 帝国法院就认定明确拒绝电力企业的供电条件,但又接受供电的用电人受到该供电条件拘束,理由是用户行为构成与事实相反的声明。

豪普特的理论首先是基于这样一个观察:对于现代社会中“取向于交易进程典型化、机械化的大量同态给付的完成”前引B42 Günter Haupt书, 28 而言,传统的意思表示理论经常已经无法适合。“效果经常是通过事实,通过生活、各人职业和行动而将不同当事人分配给彼此,无论他们‘愿意与否”。前引B42 Günter Haupt书, 28 “在共同生活的现代组织中,个体在最大程度上被指示提供或接受给付,而不能挑选其合同相对方或个别地确定合同内容。最为明显地标志这一突破的或许是所谓强制缔约和一般交易条件。但对于这类情势的变动,当事人的意思合致丧失了在我们的民事法律体系所被赋予的构成性意义。因为如果某个电车公司无论如何都有运送任意主体的义务,那么乘客就并不需要通过缔约来获得运送请求权。同样地,对他和企业来说,如果结果从一开始就由双方借助一般运输条件不可更改地确定,那么针对运输合同的内容达成合意并无太大意义。在这类案件中,正如将要显示的那样,实际上所发生的根本不是通过相应意思表示而实现的真正缔约行为”。前引B42 Günter Haupt书, 6 在他看来,法院以意思表示理论解决这类问题的理论无非是“意思表示的浅薄化(Verflachung)”和“对于所需要件的和谐化拟制”,属于“解释不出来,就加点什么”,前引B42 Günter Haupt书,6, Fn 4(歌德语). 必然导致“对构成要件的强行删改,拟制意思表示的泛滥,远离当事人想法的解释,以及法律行为理论越来越受到怀疑的跟上这一意思表示贬值趋势的努力”。前引B42 Günter Haupt书, 28—29 由此他断定,“所涉及的(问题)经常并非是对一个根本不存在的当事人意思的确定或解释,而是在此类疑难案件中必须直接由事实本身的类型学(Typik)中提取出决定”,前引B42 Günter Haupt书, 6—7 而他的任务就是对后者进行研究。

1931年,一个运动飞行员驾机降落在一个交通机场,拒绝向机场公司支付降落费。柏林中级法院支持了机场针对降落费的诉讼请求,认为如果飞机未经约定降落在机场,则无疑总是能够认定为默示达成了此种合同。布雷斯劳法院也在1933年作出类似判决。豪普特就此批评说,这些判决虽然结果正确,但不能令人满意,因其都搁置了对下述问题的回答:为何不能根据交通机场的性质而推导出公法上的付费义务。即使接受法院关于飞行员负有民法上的义务的观点,所谓默示合同的说法也不过是为使案件与民法典规定的合同类型保持一致的“拟制的托词”。“实际上,通过实施着陆操作,飞行员既未接受机场经营者的要约,也未自己发出缔结着陆合同的要约。除了按照空中交通规定合法降落外,他没有做任何其它事情。对他来说,在此不存在丝毫动机以合同形式针对机场的使用达成合意。因为他已经基于如下事实而就此获得授权:交通机场在官方批准的使用规章的框架下开放供共同使用。因此,要求当事人按照民法典的规则缔结着陆合同,无论是在事实上还是在法律上都是不正确的。由此,这一拟制所带来的特殊困难都可完全不予考虑,而其在所谓意思表示达成或考虑意思瑕疵的情形下则可能出现”。前引B42 Günter Haupt书, 7 此处还有一个注释:“比如针对这一问题:如果飞行员错误地降落在其本欲降落的机场之外的另一机场上,则是否可依据《德国民法典》第119条撤销其‘要约。” 更糟糕的是,上述问题并不仅仅在通过拟制意思合致来“建构”缔约行为的情况下存在,在那些根本没有默示意思表示,和虽有意思一致,但其并不对合同关系的成立和内容具有决定性的构成意义的情形中也同样存在。前引B42 Günter Haupt书, 8 作为对这些问题的解决方案,豪普特提出了他的“事实合同关系”概念:“这种合同关系并非通过缔约,而是通过事实性事件而成立。它们与其他民法上合同的区别仅仅在于其成立过程,而在其存在方面则等同于后者。因此,合同法的规则必须直接适用于事实合同关系,以让它们不至于被仅仅看作类似合同的法律关系。”前引B42 Günter Haupt书, 9 他同时指出,对如此广泛范围内的“事实合同关系”,无法给出一个统一清晰的构成要件,因此有必要区分三类“事实合同关系”:(1)“基于社会接触的”;(2)“基于加入共同体关系的”;(3)“基于社会性给付义务的”。鉴于豪普特对第二类事实合同介绍相对较略,而且本文主题所涉及的也主要是第一、三种事实合同,故下文集中介绍这两种事实合同关系。

关于基于社会接触的“事实合同关系”,豪普特首先讨论了耶林所谓的缔约过失(culpa in contrahendo)情形。他以著名的地毯伤人案RGZ 78, 239 该案中,某顾客前往商店采购厚地毯,店员在为其取下其指示的地毯时不慎令另两卷地毯滚落,砸伤顾客,结果地毯买卖合同未能缔结。帝国法院基于缔约过失理论,认可了上诉法院援引《德国民法典》第278条(履行辅助人的过失)令被告商店承担赔偿责任的做法。 为例,批评了帝国法院认为该案中只存在“具有类似合同的特性”的法律关系的说法。前引B42 Günter Haupt书, 9—10 他认为,在该案和前后发生的类似案例中,判决结果取决于相当偶然的因素,即事故到底是发生在顾客得到接待之前还是之后。豪普特指出,之前已经有德国学者试图借助《德国民法典》第157条,“合同必须顾及交易习惯,以诚实信用所要求的方式进行解释。” 通过一个独立的“准备性”合同的概念来解决这一问题。按照豪普特的介绍(前引B42 Günter Haupt书, 10),一些德国学者就此提出的理论基础是:商人(即商店经营者,类似还有旅店、银行、律师事务所、诊所等)通过公开经营商店的行为邀请他人来从事买卖,由此承担了令其向公众开放的空间保持不危及他人安全之状态的义务。如果意向购买者接受这一邀请来缔结合同,那么就构成对这一要约的“默示”接受,达成所谓“保护合同”(Erhaltungsvertrag; 豪普特认为它首先包含经营者一方报告和调查的义务),就后者的损害发生赔偿义务。从现代德国法的发展脉络来看,这类理论显然是侵权法上所谓交往安全义务(Verkehrspflichten)的滥觞。 既然在此类情形下当事人和法官都很难设想双方有缔结合同的意思合致,那么就需要寻求另一个和实际进程直接符合的根据。该根据不能和当事人实际没有达成的意思合致相联结,而只能和客观

的事实情势相联结。虽然存在单凭侵权法解决这一问题的主张,但从未被采纳过。“因为对于店主来说,商店的访问者从买卖交易一开始就不是法律关系因伤害事件而产生的随便哪一个‘第三人,就如在商店前面的人行道薄冰上滑倒的行人一样。就此而言,适用侵权行为法不能充分利用事实的特殊性。”这里合乎实际的立场只能是,“未经缔约的合同关系”得到了认可。“当事人之间通过典型方式产生的特别社会关系,从单纯‘第三人之间中性的并存(Nebeneinander)中脱颖而出,在他们之间构成‘伙伴的相互性(Zueinander),这种关系着眼于损害发生的填补,但也是基于特殊的义务,就此合同的规则比侵权行为的规则更为适宜。”当然,豪普特并不认为这种关系是法律行为性质的合意,而是“(基于)特别社会接触的客观实现的事实”,对于其具体内容要根据个案分析。值得注意的是,豪普特对所谓基于社会接触的“事实合同关系”界定颇广,不仅包括缔约过失,而且包括好意搭乘案件。

对于基于社会性给付义务的事实合同,豪普特特别强调了强制缔约在其中的特殊意义。他举了乘坐电车的例子:“第一眼看上去似乎是,缔约因撕下车票而完成。但因为根据经验,售票员经常在车辆超载的情形下仍然在很多车站接收上车的乘客,故此处电车企业和乘客之间的法律关系必然是非合同性质的,这在其间因司机过错而发生事故的情形下可能具有极大的实际意义。此种结果肯定是完全不合事理的。这里显然并非应当将撕下车票视为成立运输合同的关键。运输关系毋宁说是始于运输本身。在这种情形下,法律行为的建构或许只能通过下述立场得到拯救:电车企业一般向公众发出缔结运输合同的要约,然后在(乘客)登车时接受该要约的意思表示被作出。但此等‘合意只是一个缺血的形象,与缔约的现实本质很少相符之处。同样有说服力的是,多数情形下双方当事人根本不存在决定的自由。乘客通常无论如何都依赖于利用电车,而电车公司首先因其营业而有义务按照国家批准的价目表和条件进行运输。因此当事人很少有兴趣去为对他们来说已经不可动摇地确定的东西达成合意。但如果果真如此,那么就不应该出于所谓法律拟制的必要性而强行附会某个法律行为的构成,而应该直接认可登车和合规使用供大众交通的电车企业设施的事实对于双方权利义务关系的成立起决定性作用。”前引B42 Günter Haupt书, 21 在这里,豪普特基于电车经营者负有强制缔约义务这一关键事实来否定法律行为制度的适用空间。正如其所强调的,“在事实合同的视角下,缔约强制显示为一项社会性给付义务,其对于权利人而言不仅赋予了一项缔约请求权,而且直接赋予了一项针对合同给付的权利”。前引B42 Günter Haupt书, 22 管理机关的任务是提供“生存照顾(Daseinsvorsorge)”,对于公共交通的利用人而言,其到底是借助市政还是私人的电车公司,抑或公交线路乘车并无区别,反正也无从选择,但他在任何情形下都享有通过确定的价目表和交易条件满足其需求的请求权。至于确保价目表和交易条件内容适当、不牟取垄断利益,那是国家机关的事情。“一个合同在此落入虚空,因为根本没有更多内容可供约定”。前引B42 Günter Haupt书, 23 总之,顾客享有的只不过是接受或不接受交易条件的自由而已。

基于以上分析,豪普特明确要求“法律行为性质的缔约被限制在对其适宜的功能范围内,而合同关系的事实性成立进程则被承认为与此并列的独立要件构成”。前引B42 Günter Haupt书, 29 他在注70中将自己的理论与施陶布(Staub)提出的积极违约理论相提并论。 虽然在某种意义上,是否将事实合同看作合同确实只是一个术语问题,但对此给予肯定回答会有实践上的好处,即可以直接针对既存法律关系适用合同法规则。前引B42 Günter Haupt书, 30 不过,具体到涉及合同效力的个别制度上,豪普特仍然表现得相当谨慎。他认为,对事实合同是否适用行为能力规则的问题应具体分析,在登乘电车的情形中就不应当适用行为能力规则,因为对登车者的行为能力进行审查不利于交易的顺利进行;但对好意施惠案件就并非如此。前引B42 Günter Haupt书, 31 对因错误而撤销的问题也应作类似处理,原则上不应允许因错误而撤销事实合同。前引B42 Günter Haupt书, 32 尤其值得注意的是,豪普特明确反对对骗取给付(如诈称盲人而登车,或者违法用电)或一方明显无缔约意愿(如某人以盗窃为目的从火车站餐厅里偷拿物品)的案情适用事实合同理论,因为“在这类案件中,并非是实现了一种合法形式的典型生活进程,而是他人的受保护法律地位受到了单方侵害。由此不能成立一个合同关系。”前引B42 Günter Haupt书, 32—33 在他看来,这类案件应适用侵权法或不当得利法解决。

豪普特发表其理论后,在德国的民法理论和实务界都获得了一些支持,本文导言中提到的联邦最高法院“汉堡停车场案”就是该理论取得的最重大胜利。联邦最高法院在该案判决中除豪普特学说外,还公开引用了拉伦茨在其《债法教科书》中提出的“社会典型行为”理论,断定“(原被告)双方都未忽视,传统上以默示缔约视角来看待此种和类似法律关系的做法,无法在每个关联中都得出令人满意的结果。”BGHZ 21, 319(333—334). 拉伦茨在1956年发表的论文《通过社会典型行为的债关系设定》中也追随豪普特的基本思路。他认为“利用者的行为的设债效果……并非基于其应被归属于自己设立义务之意思的表述,而是基于:该行为从交易(的角度)被评价为设定了义务,于此行为人的意思并未被顾及。”Karl Larenz, Die Begründung von Schuldverh?Ltnissen Durch Sozialtypisches Verhalten, NJW, 21 Dezember 1956, 1899 按照他的意见,“社会典型行为”是一种体现私法自治原则,但又和法律行为不同的特殊法律事实:“这里涉及到一种为现代大众交易所限定的新创造,但其仍然完全没有脱离我们私法秩序的基础。”前引B65, 1900在法律效果层面,采纳“社会典型行为”首先意味着排除意思瑕疵规则的适用,针对当事人行为能力的审查也应被针对当事人“知晓其行为的社会典型意义之能力”的审查所取代;前引B65 但笔者认为,这里的问题在于,个别考察的司法成本显然大于划一的硬性判断标准。与其这样,还不如直接采纳行为能力规则。 在类似停车场案的案件中则“须审查,价目表条件是否与法秩序的一般要求相符合,对此和审查一般交易条件一样须采严格的标准”。前引B65, 1901

2 评析

在某种程度上,事实合同理论和明示意思表示、可推测行为(包括意思实现)理论均可视为着眼于合同当事人整体效用增长之目的而采取的不同制度路径。在明示的意思表示中,法律达到双方当事人范围内帕累托改进的基本途径是观察和确定当事人针对何种资源配置格局对其来说更为有利的问题表达了何种意思。在可推测行为中,法律则力图确保在一方当事人掌握完全信息(从而有能力避免缔结对自己不利的交易)的情形下,交易内容必然对另一方构成帕累托改进,虽然仍旧披着意思表示的外衣,实际上却已非对当事人意思的确认,而是对当事人行为的隐蔽引导。事实合同理论采取的路径却是将所有当事人同类交易全部纳入某种资源配置的统一标准格式之中,关键其实是假设社会中利用某一资源的需求在绝大多数情形下能通过达成固定价格的交易而满足,或者说此时该“标准”交易有较大可能会同时达成当事人双方的帕累托改进。就此而言,其已经抛弃了可推测行为的意思表示外衣,不再满足于以当事人意思之名行引导当事人行为之实,而是直接将双方法律关系都固定于特定内容之上。因此,该理论自始至终都与统制经济的思想和实践密切相关。多数德国学者始终对这种或多或少为国家管制对私法的渗透提供依据的理论保持警惕,宁可继续采用传统意思表示理论解决相关问题。德国联邦最高法院自20世纪90年代以来开始转向,如在NJW 1996, 3409中就否认擅自使用管线的行为可直接构成合同([德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年版,第194页注15)。拉伦茨本人后来也放弃了对事实合同理论的支持(前引⑧Larenz/Wolf书, §30, Rn 25)。与此形成对照的是,在中国,部分学者对事实合同理论持积极评价,各地法院也出现了个别似乎较易以事实合同理论解释的判例(参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第112页)。

拉伦茨关于“对行为人而言,行为的社会典型含义在一切情形下均得到公认,至少也必须为其所知”前引B65。 的要求说明,事实合同理论和可推测行为理论在关键的适用前提上是高度一致的,即有理由期待利益受领人明知对方的交易条件,从而发生意思表示瑕疵的概率被降到足够低。这方面德国法的典型案例如:RGZ 95, 122;前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第82页。 甲向乙发出附有货到付款条件的一车厢货物,乙虽表示拒绝承诺,但货到时其又将货卸下,即使中间被提醒相关事实亦继续完成卸货。在该案中,由于给付受领人显然知晓一切相关事实,故此时对其行为进行符合惯例和常理的理解,能够以最小的成本促成同类案件中的双方当事人达成实现帕累托改进的交易,其中原理和可推测行为理论完全相同。这也是为何很多德国学者认为事实合同理论所涉及的问题通过一般的意思表示理论都可得到解决前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第111页以下;同说参见Staudinger-Bork, Vorbemerkungen zu §§145—156, Rn 39;尤其可能构成意思实现,Staudinger-Bork, §151, Rn 19 的主要原因。不过另一方面,同样不能夸大可推测行为或其他传统意思表示理论处理相关问题的成效。实际上,很多所谓默示意思表示理论恰恰具有和事实合同理论完全相同的实质思路,即在否定相关事实构成的法律行为性质的同时,又肯定其发生和法律行为相同的后果。这方面的典型例子是弗卢梅的理论:若作出可推测行为者本身未意识到其行为的意义,则不能被视为意思表示,但这种所谓“可推断举动”同样“可能作为责任的事实构成或者作为权利丧失事实构成的一个要素而具有意义”。前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第87页。 例如,如果借款合同的出借人在不知道债务人所付款项为未来某一期间的利息的情形下受领该款项,且在事后得知真相后未立即将之返还于债务人,则丧失在该期间届满前请求其返还贷款的权利。前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第88页。 笔者认为,这种处理方式和事实合同理论仅有修辞上的区别,恰恰证明了后者的思路在某些(即使是零碎的)问题领域有其内在合理性。实际上,除了弗卢梅的理论之外,或许还可考虑其他替代事实合同理论的解决思路,如将当事人的行为定性为类似悬赏广告的自我设定义务的单方意思表示。当然,这一思路在德国多半会因《德国民法典》第311条第1款(“对于以法律行为成立债务关系以及变更债务关系的内容,当事人之间的合同是必要的,但以法律不另有规定为限。”)的存在而无法付诸实务,但中国法中并不存在类似的法律障碍。 实际上,在中国法的框架下,事实合同理论很可能是喻山澜案的二审法院合乎逻辑地得出其判决结果的唯一出路:如前所述,如果按照传统的意思表示理论,则要得出100元补卡费并非该案当事人合同内容的结论几无可能;如果将银行业务纳入事实合同范畴,认为原告依《集成电路卡应用和收费管理办法》给付补卡工本费的义务因接受被告的补卡服务(而非因接受被告的收费告知或签署被告的补卡通知单)而自动成立,反而至少能自圆其说。

无论是否采纳事实合同理论,必须强调的一点是:如果当事人当时明确拒绝法律效果的发生,则不可能属于任何意思表示规则的适用范围。停车场案的案情显然属于这种情况。一些反对停车场案判决的德国学者该理论最早是维亚克尔系统提出的(Franz Wieacker, BGB §§ 854, 866, 242; Wegerecht, Juristenzeitung (JZ), Bd 12 (1957), 61),但德国法院使用相同原理处理类似事实合同的案例显然要更早。参见上一节的介绍。 认为,这里应适用“与自己先前的行为相矛盾的表示不生效力”的法谚:无论是顾客食用面包但同时又表示自己不想成立餐饮服务合同的行为,还是停车场案被告声明自己不打算订立付费停车合同的表示,都因自相矛盾而不发生表示所指向的效力。前引⑩维尔纳·弗卢梅书,第88页。同说参见前引⑧Larenz/Wolf书, §30, Rn 26; Staudinger-Bork, Vor §145—156, Rn 39;值得注意的早期反对意见,如前引⑦Friedrich Carl von Savigny书, 246 笔者认为这种立场过于绝对。固然,被告如果在做出食用或停车行为,因而至少应当知道利害关系人有可能将该行为“错误”理解为合同承诺之后没有不迟延地澄清自己的真实意思,那么的确应当禁止其事后主张不存在合意,这是贯彻表示主义原则(具体地说,是贯彻《德国民法典》第116条体现的真意保留规则)的必然要求,但将此种立场无限扩大化,无异于断绝了当事人以明示言辞澄清和确定其默示行为之意义的可能性,这显然违反意思自治基本原则。退一万步讲,即使停车场案被告的某一次停车行为确实是在表示自己无意付费之前相当一段时间发生的,因而可以成立“真正的”意思表示,原告也无从在被告反复声明自己无意成立合同之后继续信赖被告的停车行为包含缔结付费看管合同的默示意思,而只能在澄清事实后拒绝被告停车或要求其将车立即开走。正如有德国学者指出的,事实行为只能作为确定含混意思的“标识(Indiz)”使用,一旦当事人直接表明了意思,则无需再求助于这种“标识”。Helmut Khler, Kritik der Regel “Protestatio Facto Contraria Non Valet”, JZ (1981), 465 梅迪库斯认为,在停车场案中适用“与自己先前的行为相矛盾的表示不生效力”理论的问题在于该案被告“具有不履行其付款义务的良好理由”(前引B76迪特尔·梅迪库斯书,第194页),笔者认为也不值得赞同。缔约自由的行使显然不需要当事人提出拒绝缔约的“良好理由”。 当事人作出与先前的可推测行为矛盾的明示意思表示的,要么因当事人行为意义含混而不能认定存在确定的表示内容,要么属于先前意思表示的撤回,要么后一行为不具有重要性,必须结合案情做具体分析,前引⑧Larenz/Wolf书, §24, Rn 19 那么这实际上已经和事实合同理论的出发点没有分歧。

四、利益受领导致法定责任成立的情形:两种不同的功能路径

如上所述,对于在缔约接触中受领利益的案情,如果受领利益的受要约人可被期待明知要约人的交易条件(如喻山澜案),则适宜采用(默示)意思表示制度(包括所谓意思实现)进行处理。在这种情形下,由于可期待受要约人已根据法律规则将自己的行为调整至利益最大化,所以当其实施受领利益的行为时,法院即可合理推测其内心很可能认可要约人的交易条件对自己有利。在某些情形下(首先是大规模定型化日常小额交易的情形),法院也有可能认定要约人提出的交易条件在宏观层面是最有效率的,进而不问受要约人的真实意思,直接给所受领的利益指派固定的价格,此即事实合同理论及其变种。如果分析者不能或不愿适用事实合同理论,且利益受领方无法被期待明知要约内容或存在其他谈判障碍(如行为能力欠缺),尤其是如果其明示拒绝交易条件,则无法达成任何意义上的合同,只能适用各种民事责任制度(法定之债)来解决。这类解决思路可以分为损害赔偿和不当得利两大类来讨论。

1 损害赔偿

针对缔约接触阶段的利益受领行为,损害赔偿制度的基本思路是:当事人之间由于发生了不成功的缔约接触,导致一方相比于不发生接触的状态有所损失,因此法律要确定相对方填补此种损失的相应要件。《德国民法典》第249条第1款:“损害赔偿义务人必须恢复假如没有发生引起赔偿义务的情事所会存在的状态。” 在中国和德国的法律背景下,损害赔偿规则在此通常以缔约过失的形式得到适用(《德国民法典》第311条第2、3款,中国《合同法》第42、43条),也不排除以过错侵权的方式得到适用。Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, 22 Auflage (2009), Rn 191 维亚克尔则主张停车场案被告构成对原告“已设立和经营的营业(der eingerichtete und ausgeuebte Gewerbebetrieb)”的侵权行为(前引B38 Peter Lambrecht书, 103—104)。 虽然适用相关法律并无原则障碍,但以损害赔偿规则处理利益受领案件却存在两个主要弱点。首先,损害赔偿只能将利益给予方的地位恢复到缔约接触开始之前的状态,这与上文讨论的意思表示路径相比,无疑会使利益给予方不能获得合同的履行利益。其次也是更重要的,利益给予方经常难以或根本无法就自己损害的存在及其具体数额举证;换言之,其经常不存在损害赔偿法意义上的“损害”。这正是出现在停车场案中的情况,正因如此,德国联邦最高法院在此案判决中明确拒绝了损害赔偿的解决思路:“如果……让原告求助于被告的侵权行为来实现其付款请求权,那么其要想在这一视角下获得判决,就必须对其在一审法院提出的下述说法予以证明:由于被告对车位的利用,其被迫拒绝了另一个有付费意愿的机动车驾驶人。”BGHZ 21, 319(335).

从利益衡量的角度来看,损害赔偿和可推测行为这两种制度具有相似的功能,但出发点却不同。在法经济学界得到公认的观点是,以侵权法为代表的损害赔偿制度的基本目标,在于引导当事人各方投入最适宜的损害预防成本,针对损害预防实现资源的最佳配置,从而达到相关当事人范围内的整体损失(预期事故损害+预防成本)最小化的理想状态;至于适用过错责任或无过错责任,对达成这一目标并无原则性影响。[美]斯蒂文·萨维尔:《事故法的经济分析》,翟继光译,北京大学出版社2004年版,第6页以下。这一理论虽然通常适用于侵权法,但也可用于缔约过失等领域的分析。 可推测行为制度的基本目标虽然也是通过法律规则引导当事人达成利益增进,但增进的形式却并非损失最小化,而是双方当事人范围内的帕累托改进,而改进的程度和样态也不存在可以预先确定的资源配置格局,而完全取决于当事人本身意思。正因为如此,在意思表示领域中不宜使用“最大化”之类表述。 换言之,二者出发点不同:前者着眼于确定损害后果的最大程度削减,而不关注个别当事人是因规则受益还是受损;后者着眼于促成不确定的利益增进得以发生,且每一个当事人都必须分享此种利益。两相对比,显然后者要好于前者。因此,在法律适用层面,可推测行为理应获得优先于损害赔偿的地位。这也与梅迪库斯等德国学者通过请求权基础分析理论得出的结论[德]迪特尔·梅迪库斯:《请求权基础》,陈卫佐等译,法律出版社2012年版,第13页。 相一致。

如果将损害赔偿视为立法者在损害案件中向法院发布的资源配置指南,则其与事实合同理论也在很多方面颇有共鸣。例如,按照计算损害赔偿的“客观标准”,灭失的资源在通常情况下的价值(市场价格),就应当被法院确立为所有情形下的救济数额,因为少数个别情形中的误判影响会被另一些少数个别的反向误判所抵消,整体上不会给作为社会群体的原告或被告以错误的(或者说偏离最佳资源配置格局的)行为激励。“Two wrongs might make a right”; 参见Victor P Goldberg, Recovery for Economic Loss following the Exxon “Valdez” Oil Spill, The Journal of Legal Studies Vol23 (1994), 36 同理,在事实合同理论的语境中,某种资源被以固定价格大规模重复交易的事实,本身就是法律在所有该资源被利用的场合下判定存在此种交易,从而要求利用者支付固定价格的理由。个别案件中的资源利用者是否会达成交易,不影响规则整体的效率性。就此而言,损害赔偿制度和事实合同理论均要求利益受领人给付某种“市场价格”,只不过前者要求给付的是“对方所失”的市场价格,而后者要求给付的则是“己方所得”的市场价格。如果不考虑二者之间在实践中的巨大差距,那么将此种情形下的损害赔偿在概念上进行类似事实合同理论的建构其实不存在任何原则性问题。这可以从缔约过失制度的发展中得到证实:自耶林以来相当长的时间内,一直有众多德国学者试图将缔约过失的损害赔偿关系建构为一种合同关系,缔约过失理论的创始人耶林从一开始就将缔约过失定性为“损害赔偿的合同之诉”[Rudolf von Jhering, Culpa in Contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertrgen, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen rmischen und deutschen Privatrechts, Bd 4 (1861), 52]。他的推理过程如下:“……合同发生某些效果,而无效这一表述,如果用得合适的话,仅能具有限定的意义,宣告的不是整体效力的缺失,而只是特定效力的缺失。所有合同的目的均是履行,所意欲的效力由此在于引发一项履行的拘束。如果此种效力因某一必要要件的缺失而被排除,合同的固有目的因此遭到挫败,那么我们说它是无效的,可见我们确定合同有效和无效的概念是依据合同的实践性主要目的而定。仅此就与下述说法十分协调:合同能够引发其他形式的拘束,只不过这种拘束并非指向履行,而指向比如说所给予之物、定金的返还,指向损害赔偿。”(ibid, 29; 着重号为原文所加)关于缔约过失理论产生后试图将之构造为合同关系的众多文献的简介,参见前引B38 Peter Lambrecht书,第 30—32页。 这种努力与事实合同理论可谓殊途同归。但在绝大多数情形下,“对方所失”和“己方所得”都有相当大的差距,这是自由市场中交易机会的存在和大小本身的不确定性所决定的;毕竟单纯在概念上重新塑造一种制度,不大可能增加其在实践中对当事人的吸引力。

2 不当得利

不当得利是另一种可考虑适用于利益受领案件的民事责任制度。实际上,对于本文开头所述的停车场案,原告提出的诉讼理由恰恰正是被告的不当得利:BGHZ 21, 319(322). 联邦最高法院之所以拒绝适用不当得利规则,主要是因为对不当得利计算标准的不确定性存有疑虑。按照法院的观点,在停车场案中确定被告得利的数额“将遇到重大的实际困难;因为这取决于在同类案件中,要想在停车开始到结束之间寻找一个车位之外的合适的停车场所,需要耗费多少燃料,花费多少时间。”基于此,事实合同就成为合理解决本案的“唯一保障”。BGHZ 21, 319(336). 至于《德国民法典》第861、862条规定的针对占有侵夺和干扰的请求权,“公认为很少有实际意义”。 该立场的不合情理之处是显而易见的。不仅事实合同理论的创始人豪普特对此种案件恰恰建议适用不当得利规则而非事实合同理论,见上文第三部分第一节。 而且德国法院一向在无权利用他人法律地位的案件中判决给付相当于合同报酬的不当得利,如在合同当事人超越合同权限利用相对方轨道设施的案件中判令前者给付相当于自己所节省费用的不当得利,“轨道设施案”(Gleisanlage-Fall),RGZ 97, 310(312). 或在擅自利用他人工厂设施的案件中判令给付相当于设施租金的不当得利。RGZ 97, 245(252). 尤其是联邦最高法院在“出租车停车处案”的判决Kraftdroschken-Halteplatz-Fall, BGHZ 20, 270 更具参考意义:原告(德国联邦铁路)是火车站前广场的所有权人,该广场一向对公众开放供进出火车站或穿越通行之用,并有警察设置的交通标识牌。被告是出租车经营者,习惯于在广场上停车接客,停车场地由警察以两块写有“出租车停车场”的标识牌所标出。原告在战前与当时的出租车业主协会达成了出租车有偿停放的合同,并一直据以收取停放费。战后原告也试图与被告达成同样性质的协议,并向被告表明自己不会同意后者无偿使用该广场,但协议未能达成。原告遂向法院起诉要求被告支付停放费。被告主张:该广场已经成为公众享有通行权的公共场所,原告对此至少有默示意思表示,因此自己也同样享有共同利用权。联邦最高法院认为,广场对公共交通开放的事实本身并不能证明存在共同利用权,而毋宁是原告或其某个前手权利人通过特别的行为才可令其产生,因此被告擅自利用原告场地的行为构成不当得利,应依《德国民法典》第818条第2款进行价值偿还,“数额应视为利用者所节省的,利用行为的交易价值”。BGHZ 20, 270(275).

实际上,德国联邦最高法院对于得利数额的计算标准可以“客观”到什么程度的态度,远比上述观点还要宽容得多。一个将得利概念的客观化推到极端的案例即著名的“飞机旅行案”:Flugreise-Fall, BGH Urt 07011971, VII ZR 9/70; auch BGHZ 55, 128 被告于1968年8月27日(其还差数日满18周岁时)凭票乘原告(航空公司)的飞机从慕尼黑飞抵汉堡,随后无票再次登上同一架飞机飞往纽约,在纽约海关因没有护照被拒绝入境。原告令其签署了一份256美元的付费义务声明,然后为其办理了一张回程机票飞返慕尼黑。被告的法定代理人拒绝追认其与原告实施的法律行为。原告起诉被告,要求支付从汉堡到纽约的飞机票价1188马克,以及从纽约到慕尼黑的票价1024马克(包括通知费用及利息)。联邦最高法院判决原告胜诉。虽然法院也承认“谁若从一开始就并未因其所受领者得利,则通常不依《德国民法典》第812条以下负责,即使其明知其受领欠缺法律上的原因”,BGHZ 55, 128(132). 但同时又认为,如果被告是从第三人那里得到其所要求的机票或相应的旅行资金,则一定会依不当得利向该第三人负责,因此在本案中也没有理由作不同处理。在这里,法院类推适用了德国民法典第819条第1款将得利不存在抗辩的适用范围限定为善意得利人的规则,“受益人在受益时知道法律上原因的欠缺,或后来知道欠缺的,自受益时或知悉时起负有返还义务,恰如返还请求权在此时已发生诉讼系属一样。” 认为“如果正如已经说明的那样,没有理由将得利的丧失和产生进行不同处理,则同样的规则也应适用于得利的产生。”BGHZ 55, 128(135). 计算得利的标准是“所接受的给付依常规行动为通常的花费”,BGHZ 55, 128(133). 或者说“适宜的酬金”。BGHZ 55, 128(135). 法院进一步认为,虽然在判断未成年人被告是否满足《德国民法典》第819条的加重责任所要求的“恶意”时,原则上应以其法定代理人的主观状态为准,但此点不适用于未成年人故意实施侵权行为的情形[BGHZ 55, 128 (136—137)]。 联邦最高法院确立的规则是:只要被告明知无法律上原因而受领利益,这里未必构成原告对被告的“给付”,因为按照德国通说[BGHZ 58, 184(188); Staudinger-Lorenz (2007), §812, Rn 4],给付是指有意识且基于一定目的而增加他人财产,而本案中原告以飞机将被告带往纽约未必是在明知被告搭乘飞机或假设与被告存在航空运输合同的前提下为之,故无法认定符合上述定义。 则不能主张自己因主观原因而未从其中实际获利,而必须偿还所受领者在市场交易中的客观价值。按照此种立场,则停车场案被告连证明自己得利较少的机会都被剥夺。

由以上分析可知,不当得利和损害赔偿虽同为法定责任制度,但在处理利益受领案件时仍然存在相当大的区别。具体而言,如果利益给予方能够证明自己所给予之利益的金钱价值,且所给予的利益大于自己因给予利益而遭受的损失,则适用不当得利制度明显对利益给予方更有利。鉴于这两个前提在进入缔结接触阶段的要约人那里通常都能轻易实现,所以不当得利制度相对于损害赔偿制度的优势是显而易见的。此中的关键原因在于两种制度有根本不同的性质。如前所述,损害赔偿制度的存在目的在于引导实现(特定范围内的)当事人损失最小化(效率最大化)的资源配置格局,本质上属于促成当事人整体的财富增长的法律工具,其划分当事人之间财产权边界的功能即使有,也是从属于其效率功能的。从卡拉布雷西和梅拉德[Guido Calabresi/A Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Havard Law Review Vol 85 (1972), 1089 ff]提出其著名的分析框架以来,主要用来描述绝对权保护请求权的“财产规则(property rules)”和主要用来描述侵权损害赔偿的“责任规则(liability rules)”在法经济学中就一直是根本对立的一对概念。 与此相反,不当得利制度允许出现下列情形:即使在双方当事人范围内已经达成了帕累托改进(一方得利,另一方也未受损),法律仍然以课加责任的方式强行安排当事人之间的利益转移。其真正功能类似于大陆法系物权法或英美财产法的功能:通过物权/财产权的各种保护性请求权来划定权利之间的界限,给予物权人/财产权人以界限之内的受保障利用空间。只不过,不当得利制度负责划界的对象并非有体物的权属,而是无形的获利机会的权属。在给付不当得利(Leistungskondiktion)的情形,不当得利制度通过要求给付受领人偿还给付的客观价值,来实现将从给付中获利的机会最大限度地排他性划归给付人本身的目的,从而保障给付人利用自身给付与他人达成交易以改善自身处境的可能性;在权益侵害型不当得利(Eingriffskondiktion)或其他非给付不当得利的情形,不当得利制度通过要求违反权益归属者偿还他人法律地位之利用机会的客观价值,同样实现将从中获利的机会排他性划归受侵害人的目的,从而保障受侵害人利用此种法律地位自我投资或与他人达成交易以改善自身处境的可能性。无论何种情形下,不当得利制度作为“准物权法”保障当事人之间特定获利机会的权属清晰化,从而为受保护方创设针对此种获利机会的“软性物权”的功能都是始终如一的。由此出发,利益给予方获得的不当得利返还额可以高于其本可获得的损害赔偿额自不必论,即使不当得利返还额高于利益受领方本可能在自愿达成的交易中进行的对待给付上限,理论上也并无不可。

在适用不当得利制度处理相关案件时,需要注意的是利益给予方明知不存在给予利益的法律上原因却仍然提供利益的情形。无论是中国还是德国的现有法条,均未针对该问题制定一般性规则。依笔者之见,此时原则上应依照《德国民法典》第814、815条的精神,在否认利益给予方的合同请求权的同时,也否认其不当得利请求权的存在。这方面德国有一个典型案例:BGHZ 95, 393 中国也存在类似案例,如“上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案”,(2009)沪二中民二(民)终字第1508号。 原告作为行纪人向被告推销一座房屋,双方在电话中约定安排实地看房。原告的雇员带被告去看房的途中提出,如果成交,被告需要付给原告一笔中介费。被告拒绝,于是看房行程被取消。事后被告直接联系房主将房买下,原告知晓后要求被告支付中介费。联邦最高法院认为,原告作为行纪人,如果事先没有就佣金问题与利害关系人达成约定,且也非作为商人有权请求此种给付,《德国商法典》第354条第1款:“在从事其营业时,为他人处理事务或提供劳务的人,即使无约定,仍可以就此按在该地点为通常的数额请求佣金,并在涉及保管时,请求仓库使用费。” 那么即属于自担风险。双方之间不存在给付不当得利,因为法院判例所确立的原则是给付关系存在与否应以接受给付方的视角为准。BGHZ 40, 272(274ff); 58, 184(188). 在笔者看来,该案中的关键问题是是否存在相关交易惯例,以至于可以合理期待被告明知房源信息的提供不是免费的,如果答案为是,则原告提供房源信息的行为不属于自担风险,有权请求被告返还以中介费计价的不当得利。按照罗马法以来的传统理论,这属于“给付目的不达的不当得利(condictio causa data causa non secuta)”,D 12, 4

五、结 论

综上所述,在合同磋商过程中,如果一方当事人(通常是要约人)按照要约内容将对方置于可随时受领利益的状态,而对方也实际受领了利益但却未作出接受交易条件的明示,则按照中国和德国法的经验,在不同情形下可能采用不同的法律处理方式。具体而言:第一,如果可以合理期待利益受领方明知对方交易条件,且同时未作相反表示,则法律应优先考虑通过默示意思表示或称可推测行为制度判定当事人之间直接成立合同。在采纳这种处理方式时,最好参照相关交易惯例进行判断。第二,如果利益受领方确定或很可能不知对方交易条件,或虽然明知但因同时否认合同成立或其他原因而导致合同无法成立,那么法律首先应当考虑不当得利返还责任是否成立的问题,以保护当事人对某些有价值的无形获利机会的法律支配地位。第三,如果不当得利返还也无法救济利益给予方(如因利益受领方主张类似《德国民法典》第818条第3款“以受益人不再得利为限,返还义务或价额补偿义务被排除。” 规定的抗辩),则可考虑以缔约过失或侵权行为等损害赔偿手段进行救济,以至少确保双方当事人的整体固有利益损失在将来的重复博弈中减至最低。最后,如果立法者或法律适用者在相应领域偏好行政管制,则无论是为了实现双方当事人范围内帕累托改进的目的还是整体损失最小化的目的,都可以采纳事实合同理论。在司法实务中,要实现上面论述的规则适用顺序,在多数情形下只需给予当事人以选择诉因的自由即可,只有在民事诉讼法对当事人的诉因说明放松要求,如在德国民事诉讼法中,起诉就不需要对涉及的法律关系进行技术化命名。参见[德]罗森贝克、施瓦布、戈特瓦尔德:《德国民事诉讼法》(下),李大雪译,中国法制出版社2007年版,第688页。 因而法院的实体法审查负担相应加重的情形下,才有必要将上述适用顺序作为对法院的要求加以明确化和固定化。

Abstract:In the case that one party concerned receives benefits from the other during contractual negotiations yet without articulating consent to the latters transactional terms, there are various solutions in the civil law system though disperse yet sharing similar functions in balance of interests. Based on comparative analyses of Chinese and German law, it is suggested that searches for application of law by courts should follow the order of predictable conducts (implied declaration of intention)-unjust enrichment-negligence of contract conclusion or torts. Between parties concerned, three objectives should be pursued accordingly of accomplishing common interests, clarification of rights and minimization of inherent losses. As an alternative solution with administrative regulatory features, the factual contract theory can perform similar functions to replace the above one or more rules.

Key words:reception of benefits declaration of intention factual contract damages

[作者简介]肖海军,湖南大学法学院教授,博士生导师。

① 参见赵晓耕主编:《新中国民法律典起草历程回顾》,法律出版社2011年版,第36—155页。

② 参见全国人民代表大会常务委员会:《全国人大常委会2015年立法工作计划》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2015年第3期,第683页。

③ 参见中国法学会、中国民法学研究会:《对〈中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿(征求意见稿)〉公开征求意见的通知》,资料来源于中国民商法律网:http://wwwcivillawcomcn/zt/t/?29169,最后访问时间:2015年7月23日。