小班游戏材料投放“三真”原则

2016-07-21吴彩霞

吴彩霞

皮亚杰提出:“儿童的智慧源于材料。”幼儿园区域活动的教育功能主要通过材料来表现,因为不同的材料蕴涵不同的教育功能,不同的材料会萌发幼儿不同的活动行为和思维创造。小班幼儿刚从婴儿期步入幼儿期,对周围的一切都充满了好奇,探索欲望不断发展,促使他们去游戏、去探究。那么,教师到底如何根据小班幼儿的年龄特点投放游戏材料呢?

一、满足“真需要”

现状描述

开学初,小三班的丁老师、袁老师经过了解,班上有三个幼儿的爸爸妈妈的工作与医院有关,估计他们有这方面的经验,因此,两位老师为幼儿们准备了“小医院”游戏的相关材料。但据以往经验,小班刚入园的幼儿对医院没有太多感觉,他们还只热衷于关注娃娃家。因此,两位老师没有贸然将“医院”的材料投入活动区,打算等幼儿有这个需要时再投放。

一直到小班下学期,开学没过多久,恬恬小朋友在玩娃娃家时,对丁老师说:“老师,我的娃娃牙齿疼,想要去‘看病,可是我们没有‘医院。”

丁老师问:“那你怎么处理呢?”

恬恬:“我就用娃娃家的一个衣架,给我的娃娃抠了一下牙齿。”

丁老师:“哦……”

游戏小结时,丁老师将这个问题抛给全班幼儿:“小朋友们,今天恬恬小朋友的娃娃生病了,可是没有‘医院,她只好自己解决了,可是,以后如果娃娃生病了怎么办呢?”

“我们可以开个‘医院啊!”爸爸是医生的小炎马上给出建议。

“好啊!”丁老师顺水推舟,于是,小三班的“医院”筹备工作正式启动了。

基于幼儿的需要,丁老师和袁老师对“小医院”的设想是这样的:一个挂号的地方,一个看病的28地方,一个拿药打针的地方。三个场所用隔板、橱柜隔开,相应的医疗器材一一投放。很快,“医院”布置好了。

谁知,当老师们信心满满地等待幼儿们游戏,想象着他们游戏时开心的场景时,她们却遭遇到与想象截然相反的场景:首先,“医院”刚设立,几乎所有的幼儿都想玩,都争抢着进“医院”,都说自己是“医生”,抢着拿针筒、听筒等等玩具,一个个争得不可开交;其次,幼儿并不熟悉医院看病的流程,他们不知道先去挂号,然后找医生看病,再去拿药打针。有的只是听一下就走了,有的直接打下针就完事了,有的给“医生”看一下,开个药方也不拿药就离开了,根本没人挂号……游戏的场面很是混乱。另外,由于“医院”三个办公地点的功能不一样,因此投放的材料也不一样,“医生”对各个办公点的材料都很感兴趣,他们几乎都没有专心帮“病人”看病,而是执迷于串岗抢其他办公地点的材料。

诊断与调整

老师们按照设想为幼儿设置了“医院”,流程很合理,游戏之前还对“医院”进行了介绍,并且请了三位比较能干的小朋友当“医生”,感觉幼儿玩起来应该是井然有序的。但老师们很是困惑:医院是根据幼儿的需要设立的啊,为什么他们就玩不好呢?

我们不妨细细思量一番:这样的“医院”是幼儿的“真需要”吗?小班幼儿在娃娃家玩的过程中会生发出宝宝“看病”的环节,但是,他们对宝宝“看病”的要求并不高,只要有个地方可以给宝宝听一下、打下针就足矣。老师按幼儿的要求生成医院游戏,想法并没错。但是,她们并不了解幼儿对“医院”的真正需求,而是以成人的标准来准备“医院”的各种设施,像模像样地办起了“医院”,而且她们内心希望幼儿们像成人一样依照“挂号——看病——拿药打针”的流程给宝宝看病,可是事与愿违!面对那么多“器械”“诊室”,幼儿们关注的是材料而没法生发游戏情节。我在另一个小班观察时发现,他们并没有“医院”,但是,“妈妈”们照样很快乐地给娃娃“看病”。他们抱着娃娃到教室卫生间去,给娃娃看下“病”就回来了,然后拿茶杯弄些水给宝宝喝一喝就好了。因此,幼儿可能需要有“医院”给娃娃“看病”,但是,他们并不是一定需要这样正规的“医院”。对于小班幼儿来说,他们对医院的认知甚少,不知道要一个流程一个流程地进行。其实,他们需要的“医院”就是一个简单的“诊所”而已,可以“挂号”“打针”和“挂水”即可。

于是,老师们撤掉了隔墙,将“医生”需要的材料都放在一个“诊室”里,幼儿们给娃娃“看病”时不需要按“流程”走,简单看一下就行。

这样一来,幼儿们“看病”变得简单多了,他们按自己的经验与想象给娃娃“看病”,串岗争抢玩具的现象也少了。看来,“游戏要满足幼儿的需要”不是一句简单的话,面对幼儿的需要时,我们要进行明辨,知道幼儿真正的需要是什么,不能错将我们认为的需要当成幼儿的需要,错误的回应只能让事情适得其反!

二、做到“真平行”

场景描述

小三班的医院游戏正常开展了,幼儿不再混乱,但是光顾“医院”的人依然非常多,每天“医院”都显得很拥挤,不少“妈妈”抱怨:“给娃娃看病怎么这么难呢?要等好久,我的娃娃都等不及了。”每天想当“医生”的幼儿也很多,都得经过好长一段时间的争论才能将“医生”人选定下来。

针对这样的现象,教师们考虑到,既然好多人都想当“医生”,那就多开几间“诊室”。于是,她们又开始忙碌着在教室里开了三间“诊室”,每间“诊室”都有着各种各样的“医疗器材”,可以容纳3名“医生”和3名“护士”。

这样一来,看病拥挤的现象解决了,“妈妈”们可以抱着娃娃随时找到“医生”给宝宝“看病”。想当“医生”的幼儿也都能满足自己的愿望当上了“医生”。

老师开始静静观察幼儿的游戏,可是她们却发现,幼儿们虽然表面上玩起了医院游戏,但有些“医生”却不够专注,他们时不时地还会到旁边的“诊室”转转,并且还会拿走别人“诊室”的东西,常常会因为争抢一个“听筒”或一个“血压计”而产生争执。老师们不解了:“小班幼儿喜欢玩平行游戏,但我们已经为他们准备了游戏的材料啊,为什么还会出现争抢现象呢?”

诊断与调整

老师们都知道,小班的幼儿喜欢玩平行游戏,于是,她们增加了“医生”和“诊室”,让更多的幼儿能同时开展“医院”游戏,但是,“医院”的器材还是那么多,只是将这些器材分成了三间而已,每间“诊室”的材料各不相同。此时,我们有必要厘清:何为平行游戏? “平行”是针对小班幼儿以自我为中心的年龄特点提出来的,要做到真正让他们能平行玩游戏就是要给同样的玩具。我们给幼儿提供的玩具应该是种类不算多但数量比较多,能保证想玩的幼儿都能玩到与同伴一样的游戏。那么医院游戏中要避免幼儿们争抢器械,就要求每个“医生”都有全套的器材,并且每间诊室的材料都一样,这样才是真正的“平行”,幼儿们也就不会因为看上别人的材料而争抢了。

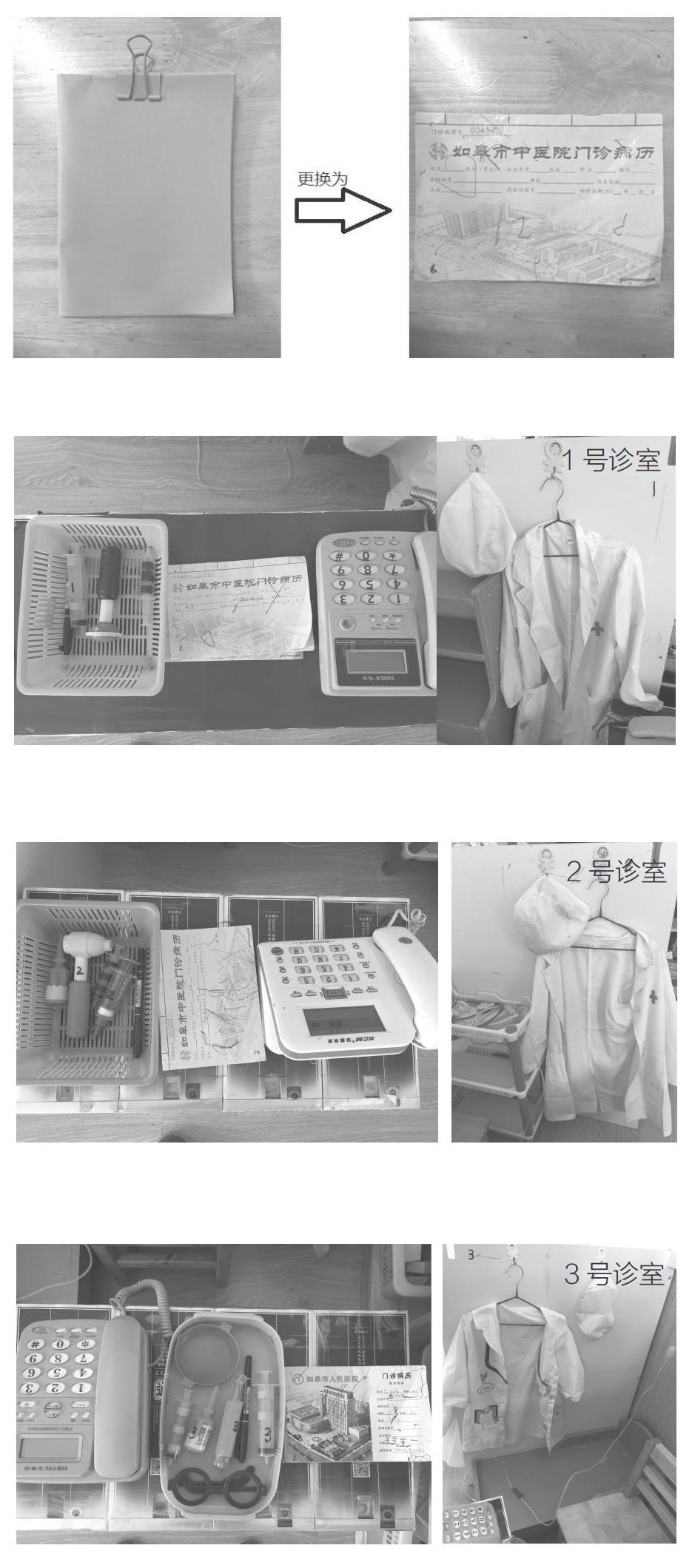

于是,老师们进行了改进,把原来不同材料的诊室变成了三个一模一样的诊室,每个诊室都投放一样的材料。

进行了这些调整之后,“医院”的游戏状况好了很多。首先幼儿争抢当“医生”的情况有了很大改变,“医生”就穿白大褂,“护士”就带白帽子,衣服和帽子没有了之后,就说明医院的游戏人已经满了,小朋友就自觉地到其他区域去玩。其次幼儿不需要遵守之前“看病”的流程,三个“诊室”都可以看病,所以幼儿玩起来没有那么乱了。另外,每个诊室投放的材料都一样,所以“医生”也不执迷去抢自己没有的材料,而是专心帮病人看病了。

真正的平行游戏顺应了小班幼儿的年龄特点,他们能够安心地玩着自己的游戏,发展着自己的游戏情节,不再想着要别人的玩具了,并且“医生”和“护士”各自认真地履行自己的职责,玩得不亦乐乎。

三、确保“真有序”

现状描述

虽然之前的问题都得到了解决,但随之而来又出现了新的问题:首先,老师投放的“病历纸”是一张一张的单片纸,幼儿用完之后,乱扔现象严重。其次,“医生”用的笔也是随处乱丢,此时,教师尝试用绳子把笔和“病历”绑在一起,但绑在一起后发现幼儿用起来又很不方便,所以又分开了。老师在游戏点评时一次又一次地强调:“玩了游戏后材料要收拾整齐,不可以随便乱丢。”等等,虽然会起一些效果,但是,一旦老师不再强调,乱扔现象却照样发生!

诊断与调整

小班幼儿的秩序感较弱,他们还不知道怎么很好地收拾玩具,要做到真正的有序,全靠说教肯定行不通。

恰逢小班数学活动中正好在学习“一一对应”,老师们想到何不让幼儿们在医院里学会一一对应呢?于是她们就对每个诊室和诊室里的材料做上一一对应的记号(1号诊室里的材料都写上了1,2号3号诊室也一样)。为了解决病历纸随便乱丢的问题,老师们请一个在医院工作的 家长带来了几本病历(不再是一张张单片纸,而是一本本子,这样幼儿们记录的时候就不会一张一张地乱丢了)。

经过这一系列的调整之后,“医院”里的材料乱丢的现象消失了,幼儿在整理的时候都会把标上数字的材料放到对应的“诊室”,游戏的情节幼儿也自行丰富了,幼儿还在“医院”用椅子搭成了“看病”的“床”,有的“医生”也深入到娃娃家去帮“病人”“看病”,有时“病人”不多的时候,娃娃家也会邀请“医生”去吃饭等等。

顺应幼儿年龄特点,将游戏材料巧妙调整,幼儿们就能够用已有的经验解决问题,慢慢地从内心里形成了秩序,此时游戏的秩序不再是老师外在的要求,而成了他们的内在需要,是一种真正的有序!

总之,“真需要”“真平行”“真有序”的“三真”原则,符合小班幼儿年龄特点,体现了老师对幼儿的“真了解”,他们遇到问题时能及时解读幼儿的行为,用适合幼儿的方式调整材料投放策略,这样,幼儿们的精力也不再在材料的争抢上,而是进入了游戏情节。可见,“三真”原则确保了幼儿“真游戏”的产生。

(作者单位:江苏省如皋师范附属小学幼儿园)