国内英语作为二语的运动事件研究述评

2016-07-21华佳楠

华佳楠,孙 鑫

(大连外国语大学 英语学院,辽宁 大连 116044)

国内英语作为二语的运动事件研究述评

华佳楠,孙鑫

(大连外国语大学 英语学院,辽宁 大连116044)

摘要:分析了2006至2015年间发表的英语作为二语的运动事件相关期刊论文,对国内运动事件研究的进展进行梳理,从不同层面分析指出目前国内研究的成果与存在的不足。方便学者了解运动事件研究近况,对今后的研究方向有一定的预示作用,有利于促进国内运动事件相关研究的开展。

关键词:运动事件;二语;述评

世间万物皆因一个动字而存在,运动是人类最基本的活动。在学界,运动事件最早由Talmy提出,他定义运动事件为“一个具有运动和状态的持续的场景”(1985:60-61)。Talmy(1985,2000)提出,一个完整的运动事件包含四个内部要素,即主体(Figure),背景(Ground),运动(Motion),路径(Path),这四个要素构成主事件。另外,外部要素原因(Cause)或方式(Manner)构成运动事件的副事件(co-event)。原因(Cause)或方式(Manner)是运动事件的附加要素,具有选择性特征。主体(figure)是相对于另一个物体(即背景)而运动的物体,也就是指运动的主体,背景(Ground)是指运动的主体在运动时的参照对象,运动(Motion)是指被抽象了的运动本身,路径(Path)是指物体运动时的路线或方向,方式或原因即表示运动发生的样态和诱因。路径是运动事件的核心,主体和背景只有通过“路径”才能关联起来。

Fillmore(1985,2000)提出,框架属于一种认知结构,而运动被看作一个基本的框架。Talmy(1991,2000)在Fillmore的认知框架理论(theory of cognitive frame)基础上认为对主体运动的描述具有框架的特征,按照运动事件的要素“路径(Path)”将语言分为两个种类,一种是动词框架语言(verb-framed languages),一种是卫星框架语言(satellite-framed languages)。动词框架语言主要通过动词表达“路径”;而卫星框架语言主要通过卫星(小品词、词缀等附加成分)来表达“路径”,因此卫星框架语言也称附加语框架语言。

自Talmy提出的语言分类方法后,Slobin(2004)对其进行了补充,提出应将语言分为三类:(1)动词框架语言;(2)等义框架语言,路径和方式由相等的语法形式表达;(3)附加语框架语言(即卫星框架语言)。根据Talmy(1985,2000)的观点,汉语和英语同属于卫星框架语言,然而根据Slobin(2004)的观点,汉语属于等义框架语言。因此关于汉语的类别划分,学界一直存在争议,因为汉语既具有卫星框架语言的特点,同时又具有动词框架语言的特点,如汉语多用卫星框架语言模式表达运动事件,但方式运动动词的类型远不如英语丰富。

正是英语与汉语间的差异引导着学者对此的研究,使得运动事件相关研究逐渐成为二语习得研究新兴的热点方向之一,但国内对此的研究尚浅,因此有必要整合前人研究成果,梳理研究趋势,以发现运动事件相关研究潜在研究方向及当前研究存在的不足,促进国内英语作为二语的运动事件相关研究的今后发展。

一数据收集及数据分析

鉴于国内关于运动事件的研究尚浅,能在中国知网上搜索到的关于英语作为第二语言的运动事件的期刊数量较少,本研究中采用的数据为中国知网上收录的2006至2015年间发表在全部语言类期刊上的所有关于英语作为第二语言的运动事件研究的期刊论文。

本研究通过关键词、主题检索和手工检索的方法,在中国知网的期刊数据库分别对“运动事件”“位移事件”及“移动事件”的相关期刊进行检索。为避免数据偏差,笔者首先通过浏览检索论文标题,再通过阅读内容的方法,最后通过手工排查将相关论文按照年份挑选出来。最后确定可供本研究进行数据分析的论文数量为49篇。

收集完数据后,笔者根据年份及研究内容将数据分类,并从不同角度对相关论文进行全面分析,以期能够更清晰地展现当前国内关于英语作为第二语言的运动事件研究的现状。

二结果与讨论

1.发表论文总量。

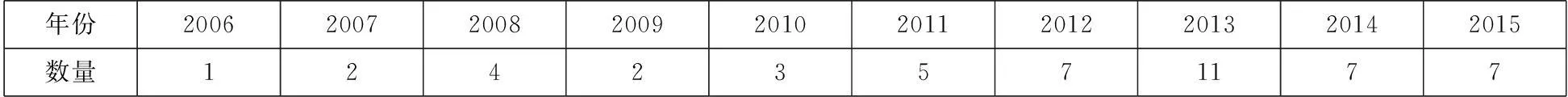

对中国知网期刊数据库的检索结果进行统计发现,近年国内关于英语作为第二语言的运动事件相关研究的期刊论文总量为49篇,具体按年份分布结果统计见表1。

表1 运动事件论文发表数量总表

由表1可以看出近十年来,我国国内关于英语作为第二语言的运动事件相关研究的期刊论文发表数量大体上是呈上升趋势,2006年仅发表1篇相关论文,到了2008年出现了4篇,接下来的五年总体上数量一直在增加。2013年发表的论文数量最多,共11篇。近两年,2014和2015年也保持着稳定的论文发表数量,均为7篇。尽管总体上国内相关研究在增多,但总量相对于其他研究方向较少,说明目前国内对这方面的研究还没有引起过多的关注,相信在以后的学界研究中会出现更多的关于英语作为第二语言的运动事件相关研究的期刊论文,二语习得领域关于运动事件的研究还有很多值得研究的方向。

2.按研究方法分析。

(1)研究方法分类及分析。

本研究将检索到的相关期刊论文分为两类,一类为理论研究,包括对相关理论的介绍补充及在此基础上的英汉语间的运动事件表达对比等论文(其中笔者将翻译类的借由文本对英汉运动事件进行对比的论文归纳到理论研究中);另一类为实证研究,包括应用具体实验和使用语料库获得证据的论文。笔者通过仔细研读所有检索到的期刊论文进行数据统计,结果见表2。

表2 运动事件研究方法分类表

由表2可以看出国内英语作为第二语言的运动事件相关研究多为理论研究,从2006至2015年间所发表的49篇期刊论文中共有38篇为理论研究,占此类研究总数的78%;仅11篇为实证性研究,占此类研究总数的22%。结果表明,目前国内此类研究过于偏向理论研究,而缺少实证性研究。对于语言学类研究,理论是研究的基础,理论研究对于一个新领域来说是非常必要的。但是在理论研究基础上,实证研究能够提供更直观的证据,用真实存在的数据说明抽象的语言现象。这个结果也表明目前国内相关研究的不足之处,为今后的研究起到一定的预测作用,在发展理论研究的同时也应注重实证研究的作用。由统计结果还可以看出在2006至2010年间发表的论文皆为理论研究,从2011年起国内才开始出现相关实证研究,2013年发表的实证研究居多,共5篇,在之后的两年保持着每年2到3篇的进展。这个现象的原因可能是因为运动事件还是一个比较新的研究领域,而英语作为第二语言的运动事件相关研究在国内兴起的较晚,兴起初期多为一些理论介绍、补充及梳理性论文,在具有一定的理论基础之后国内学者开始探索相关实证性研究。

(2)理论研究。

在Talmy提出运动事件这一概念,并将语言分为动词框架语言(verb-framed languages)和卫星框架语言(satellite-framed languages)基础上,国内近年来涌现很多关于运动事件的理论性研究,有的学者在Talmy提出的理论基础上验证并完善运动事件理论,如韩大伟(2007)通过分析英汉语的运动事件中的“路径”含义的框架体系及相关词汇化表征发现,英汉语中表达“路径”含义的成分具有相似的特点,在英语中通常需搭配介词来表达“路径”含义,而汉语中的“路径”含义有时无法用动词来表达,这时就需要借助汉语中的介词来完成达意。验证了Talmy(1985,2000)的观点即英语与汉语在总体上都应属于卫星框架语言。然而,部分学者对Talmy和Slobin理论提出疑问,如罗杏焕(2008)从类型学角度对英汉运动事件中的词汇化模式进行了分析,探讨了学界一直对汉语具体属于哪一种语言的争议,并给出了新的答案:汉语既不是卫星框架语言也不是运动框架语言,汉语更接近于并列式结构语言。此外,周长银,黄银鸿(2012)在介绍Talmy的运动事件框架理论的基础上,比较了英汉运动事件在句法结构和词汇语义结构上的差异,总结了英汉运动事件结构表征的异同,发现虽然英语和汉语都属于附加语框架语言,在描述运动事件时,英语和汉语还存在一些不同;尽管英语和汉语在表达上具有相似的句型特征,在句法结构上大致相同,但是运动事件中包含的各要素在句子中充当着不同的成分,并且动词的语义成分也会发生不一样的语义重组现象。

(3)实证研究。

任何理论都需要承受住实证的考验,才能在学界的历史中站住脚。运动事件的相关理论也不例外,国内一些学者先后开展了新的实证探索。管博(2011)采用语料库技术通过对比分析和错误分析方法,探讨了了英汉运动事件的词汇化模式的不同对中国英语学习者使用英语动词—小品词结构的影响,他发现中国英语学习者相比于本族语者使用更多的表示运动事件的动词—小品词结构,而较少使用表示状态改变的动词—小品词结构;随着中国英语学习者英语水平的提高,对英语动词—小品词的使用更接近于本族语者。此外,中国英语学习者使用动词—小品词结构错误率最高的两类—即“小品词”冗余与表达方式完全错误也与英汉运动事件的词汇化模式差异有关。许子艳(2013)采用口头叙述的实验方法,探讨了中国英语学习者对英语运动事件表达的习得与二语水平的关系。被试为中水平和高水平中国英语学习者各15名,英语本族语者29名。通过对比分析被试的运动事件表达语料发现,由于英汉运动事件在表达上存在差异,中国英语学习者在掌握英语运动事件路径表达时受到母语的迁移作用,尽管高水平英语学习者对英语运动事件路径表达的习得要好于中水平英语学习者,但还是会受到母语的负迁移作用。曾永红,白解红(2013)同样通过诱发性口头叙述的方法,发现中国英语学习者尽管初步习得了英语运动事件的表达特点,但仍存在母语负迁移作用,与许子艳(2013)的研究结论相同。由此,英语作为第二语言的运动事件相关研究在二语习得领域的重要性可见一斑。

3.研究主题分析。

(1)研究主题分类及分析。

笔者通过研读论文的方法,按照Talmy(1985,2000)提出的主体(Figure),背景(Ground),运动(Motion),路径(Path)四要素将检索到的论文分成四类,如表3所示。在研读论文过程中,笔者发现很多学者将“路径”与“运动”放在一起研究,故将二者放为一类分析。还有部分学者主要研究以上四要素以外的主题,如从翻译文本角度探讨英汉运动事件的差异问题以及理论梳理等研究,故称此类论文为其他类别。统计结果见表3。

表3 研究主题分类表

由表3可知,英语作为第二语言的运动事件研究中其他类最多,共27篇。其次是研究“路径”与“运动”的居多,共21篇,占总量的43%。“路径”在整个运动事件中具有核心的地位,而“运动”是完成运动事件的必要因素,可能因此国内对此主题的相关研究居多。仅有一篇研究运动事件的“背景”,目前还没有学者研究运动事件的“主体”。运动事件的主体一般为做“运动”的人或物,研究意义不大,这也是国内没有学者研究此主题的原因。

(2)“背景”研究。

许子艳(2014)对比分析了英语和汉语运动事件中背景表达的特点,实验材料为无字漫画书,受试为30 名某大学一年级非英语专业学生和30名大学四年级英语专业学生,对照组为29名英国某大学学生,采用口头叙述的方法搜集被试用母语讲解无字漫画书的语料。结果表明,一方面,中国英语学习者与本族语者在运动事件的背景表达方面没有显著差异;另一方面,中国英语学习者在一个表达句中提供的背景信息要低于英语本族语者。

(3)“路径”“运动”研究。

国内对“路径”“运动”主题的研究居多,文旭(2007)研究了运动动词“来”和“去”的语用意义以及它们使用的指示条件。管博(2011)发现中国英语学习者在使用英语动词—小品词结构时出现较高的错误率,其中错误率最高的两类为“小品词”冗余和表达方式选择错误。中国英语学习者相比于本族语者使用更多的表示运动事件的动词—小品词结构,而较少使用表示状态改变的动词—小品词结构。王焕芳(2009)对比分析了英汉语间“路径”含义的表达差异,发现英语中可用大量的介词来表达“路径”含义,并且在英语中“小品词”对“路径”含义的表达具有最重要的作用;然而在汉语中“路径”含义主要由动词表达。

(4)其他研究。

本研究将以文本对比形式探讨英汉语间的运动事件的翻译研究及理论梳理性研究列为其他类研究,如李淑苹(2013)基于Talmy 提出的运动事件框架理论,分析了汉语运动事件中的“把”字句与其英译表达的异同。闫丽(2013)同样采用Talmy 的理论对比分析了《葬花吟》的三个英译本中的运动事件框架表达异同。韩大伟(2007)在对Talmy理论梳理的同时,通过分析英汉语的运动事件中的“路径”含义的框架体系及相关词汇化表征验证了Talmy(1985,2000)的观点即英语与汉语在总体上都应归类于卫星框架语言。

三结语

本研究根据2006至2015年间中国知网收录的英语作为二语的运动事件相关期刊论文,对国内目前英语作为二语的运动事件相关研究做了梳理及分析,发现国内对此的研究尚浅,所能检索到的论文较少,但国内仍有些学者取得了很有意义的研究成果。本研究对国内英语作为二语的运动事件研究进行全面分析,一定程度上有利于其他学者之后开展相关研究,但本研究也存在一定的局限,在主题分类上难免存在一定主观性,并且由于检索到的论文较少,使得分析方法受限。

参考文献

[1]Talmy, L. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms[A].In T. Shopen(ed.).Language Typology and Syntactic Description, Vol 111: Grammatical Categories and the Lexicon [C].Cambridge: Cambridge University Press,1985.

[2]Talmy, L. Path to realization: A typology of event conflation[A]. Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 480- 519 [C]. Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society,1991.

[3]Talmy, L.Toward a Cognitive Semantics[M]. Cambridge, Mass: MIT Press,2000.

[4]Slobin, D.The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion events[A]. In S. Stromqvist&L. Verho-even(eds.) Relating/Events in Narrative:Vo1.2. Typological and Contextual Perspectives [C].Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,2004.

[5]罗杏焕.英汉运动事件的词汇化模式的类型学研究[J].外语教学,2008.

[6]韩人伟.“路径”含义的词汇模式[J].东北师范大学学报:哲学社会科学版,2007.

[7]周长银,黄银鸿.运动事件框架在英汉语言中的结构表征对比研究[J].外国语文,2012.

[8]许子艳.英语运动事件表达习得与二语水平关系研究[J].中国外语,2013.

[9]许子艳.英汉运动事件中背景表达对比研究[J].海南大学学报人文社会科学版,2014.

[10]曾永红,白解红.中国学生英语运动事件表达习得研究[J].外语与外语教学,2013.

[11]闫丽.运动事件框架下《葬花吟》三种英译文的比较分析[J].长春理工大学学报(社会科学版),2013.

[12]李淑苹.移动事件视角下的“把”字句及其英译的认知研究[J]. 广东外语外贸大学学报,2013.

[13]管博.英汉构架事件词汇化模式的差异对中国学生使用英语动—品组合的影响[J].解放军外国语学院学报,2011.

[14]王焕芳.英汉运动事件框架表征对比及应用探析[J].沈阳大学学报,2009.

[15]文旭.运动动词“来/去”的语用意义及其指示条件[J].外语教学与研究,2007.

Class No.:H319Document Mark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

A Domestic Review on Motion Events of English as a Second Language

Hua jia’nan,Sun Xin

(School of English Language, Dalian University of Foreign Languages, Dalian, Liaoning 116044,China)

Abstract:The paper studied the domestic papers on motion event from 2006 to 2015,to make a outline of motion event researches, and to analyze the achievements and the weaknesses in this field. This can help domestic scholars to know the situation, and have a predictive role for future study, and have an advantage for the future study.

Key words:motion event; second language; review

作者简介:华佳楠, 在读硕士,大连外国语大学。

基金项目:2015年度辽宁省社会科学规划基金项目“汉、日、韩母语背景英语学习者运动事件概念迁移研究”(项目编号:L15BYY018)的阶段性成果。

文章编号:1672-6758(2016)07-0101-4

中图分类号:H319

文献标识码:A

孙鑫, 博士,教授,大连外国语大学。