汪建伟 脏物

2016-07-21李旭辉

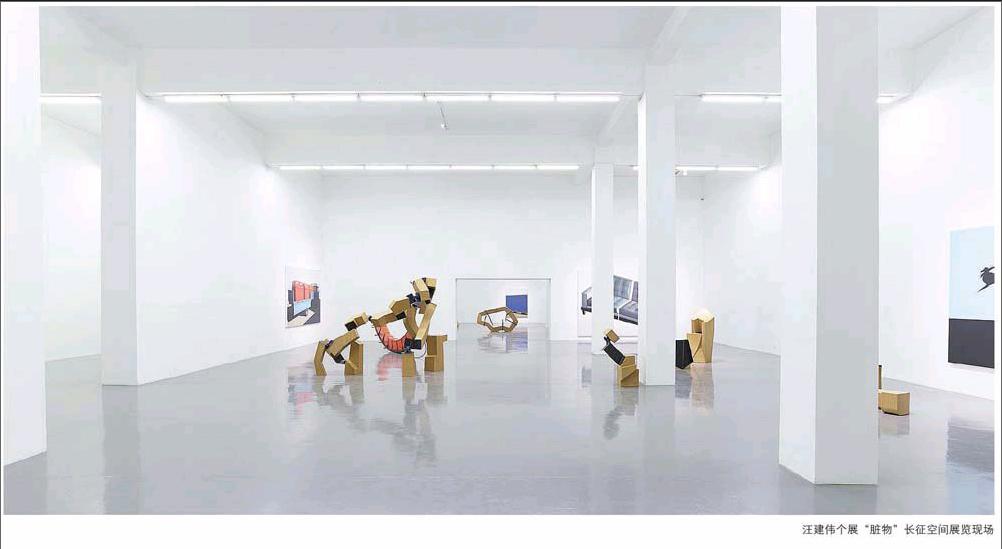

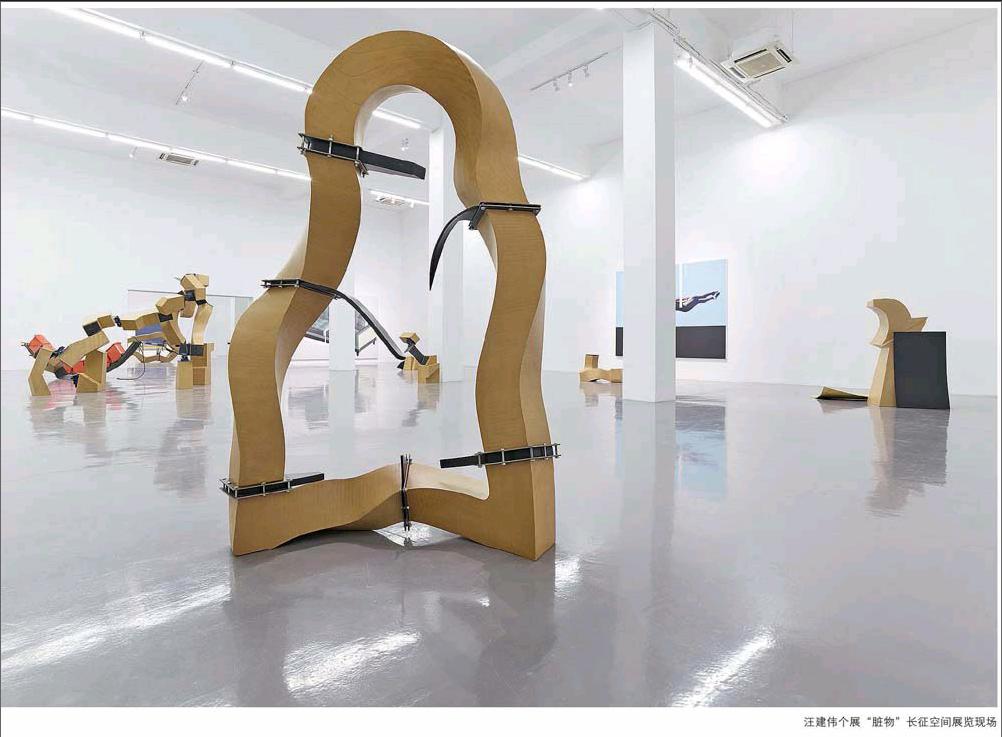

汪建伟个展“脏物”于2015年9月19日至11月1日在长征空间展出,此次展览作为艺术家“排演”的综合展示,既真实的记录了艺术家近两三年的工作,又延续了其不断的保持对已有事物怀疑的态度,呈现出富有意味的变化。“脏物”,即“不干净”的物,是对于“干净”的物的发问;对于己知的、正确性的提问,是关于处于时间进程中的事物,等待着如何被“清洗”——被指认和识别。

艺术汇:此次个展被你命名为《脏物》并且你声称这是呈现你作品的未完成状态,那么你想通过一些方式打破我们对展览既定的认知,那么你是怎么看待这个展览?

汪建伟:2014年6月份卡塞尔文献展纪念50周年,他们请了前5届的策展人分别与一个参展艺术家对谈,我谈的是困境,谈微观物理学的启示。这里有三个维度,首先微观这个概念让我们了解宏观知识所能到达的世界只是这个世界的一部分。第二,微观物理学里的波粒二象性互补中讨论光到底是粒子还是波,最后波尔认为是这两个东西同时构成的,对我来讲意味着这个世界是非同一性,从那时候就一直影响到我现在的创作。紧接着海森堡的“测不准原理”,从物理学证明这个世界不可能有一个所谓的原点基础。最后是艺术家关注艺术问题怎么可能跟物理学产生关系?这里面就产生了知识的普遍性问题。既然艺术只是我们全部知识的一部分,那么我们是否可以使用我们其它的知识去思考艺术?我的戏剧,纪录片,多媒体的实验实际上一直是在寻找非同一性以及如何呈现这种非同一性。做《韩熙载夜宴图》时,很多问题就是在认知层面发生的。我最后给作品起名叫《屏风》,在建筑上,屏风的功能就是关于遮挡与呈现为一体的,原画的故事也包涵了这样的事实,这是中国五代最著名的人物绘画之一,但同时画这张画的艺术家是以一种描绘事件的方式在做纪录。照今天来理解,它是一个特务的行为,一件跟公安局有关的档案,跟艺术史毫无关系。我的兴趣在于,一张画,二种目光?如何显现?所以我的剧场就一直在认知层面将其给打开。《脏物》也是如此。实际上我说的‘脏主要是针对我们的认知洁癖,即清楚的,有凭有据的,不言自明的,我们是不是可以冒犯一下?冒犯一下我们的相信?冒犯一下现有的秩序,不仅仅是在媒体上表现的态度,而是一种基本的工作方式。

艺术汇:你是怎么看待传统文化文本和现代文本的对接和其排异现象的?

汪建伟:我不会从这个二元对立的角度去考虑问题。谈到当代,我宁愿说这是一个政治概念,即当代是与今天的不共识,而且这个概念是不包含任何特殊性的。其实这也是一个认知问题,认知洁癖就是保护已有的东西,己有的知识,取悦自己,不允许混乱,不允许“不懂”,认知洁癖就是一种意识形态,它是通过教育和传播发生作用的。从福柯的微观权力概念来讲,认知洁癖就是权力建构的“毛细血管”。从这个层面来说,我通过攻击认知是在攻击权力,鲁明军之前写了文章,名叫《排演:一个朝向时间的政治》,我觉得他说对了。

此次展览我的文集,为什么叫《软弱的时间》呢?从基督教里来的:神总是软弱,但是神的软弱大于人的坚强。但是我把它把反过来思考,当人表现不那么坚强的时候,可能我们就开始怀疑?这个世界是对的吗?你真的有权力告诉别人什么吗?因为有时候你经常会通过一句话发现他在告诉你什么是真理,软弱可以延缓“正确的判断”,让我们腾一点空间留给我们的未知,让我们有机会去理解我们的不知道。比如谈到知识综合,在我们的印象里由不同的知识所组建的知识是一种知识的集合,它大于其它知识,有一种多就会更好的理解,但实际上,每一个知识后面对应的事件都在互相质疑,知识综合实际上就是要建立一个彼此独立,甚至相斥的知识系统,没有一种知识可形成独裁。

艺术汇:你的绘画风格迥异,那么你是怎样进行创作的?

汪建伟:从美术史判断绘画对我来讲根本不存在,我的方法来自于我对剧场与排演的理解,反复的,不断重启的。《脏物》有一半的绘画时间跨度都长达三年。每一张画就像是一部戏剧的排演,又有点像某种科学实验,我基本不考虑使用什么样的语言方式,所以在整个绘画过程,它完全属于互相对抗的,我认为不存在一个完美,协调一致的绘画,但是不完美的有没有一个完成度,其实绘画就在找这个。即一种矛盾体的形式?我的绘画在很大程度上得益于这几十年我做过的戏剧,影像。有好几个人问我,“这是什么主题啊,为什么要画这个?”我说,“这就是反过来我也在问自己的东西。”绘画是不是只能解决这些问题,这与我所理解的当代艺术有关,我认为当代艺术的时间就是由不同的时间所产生的一般性的时间。

艺术汇:这个展览中作品都没有署名,这些创作要追溯到早期你用旧家具来拼接的创作作品。在对家具挪用方面今天很多展览上已经能够看到。从早期的家具到《时间寺》的再生板,你似乎又找到新的辞藻来组建你的艺术实践,并有意识的放弃了一些带有经验性的材料?

汪建伟:我记得在《时间寺》记者招待会之前,古根海姆美术馆给了我很多提问提纲,第一部分大都是作为一个中国艺木家,中国的当代艺术怎么回事?第二他们知道我是一个多媒体艺术家,多媒体艺术家怎么去反映这个社会?我在介绍展览时用了最简短的一句话,我说,《时间寺》可以理解为去一切特殊性、自由地、局部地生产。美国的媒体的问题就是:第一,地区判断。他们有一个社区美学概念,中国是属于那个社区的,你必须代表你这个地区发言。第二,历史判断。你的作品里面有没有我们赋予中国这个地区的社会政治任务。最后,我说我不代表任何地区,也不承担任何人给我下达的任务。从这个意义上讲,这也是一种权力,你只能如此,集权可以以任何一种方式存在。我生活在一个集权社会,我会遭遇很多以不同方式展示的集权,所以我很警惕任何方式的集权。当你把所有他们如此简单粗暴的通道堵死以后,他们就停止判断。这是我要做的事情,我觉得当代艺术应该拒绝趣味,我20年来就是这么干的,我没有必要到古根海姆换一个面孔,我捍卫了我的固执,所以我说我就是想做一个艺术家。我理解这也许就是我们所说的自由,你尊重你的决定,和选择局部的生产方式。另外你谈到的对废弃的家具的重构,这和我的《人质》,《征兆》是一个时间的,大约在2004到2007这段时间,当时考虑的是,经验材料包含了某种记忆,并通过记忆对当下作出判断,由此我们便不断地被历史,被各种知识所“劫持”,如何将这一困境带到现场?同时通过不断的重组、排列,以及重启,去中止某种认知的惯性。我理解也是一种排演。《人质》也好,“家具”也好,在很大程度上是针对某些我们已不使用的东西,但是我们仍然潜在的受其的控制。但从《时间寺》到《脏物》,我基本上放弃了使用任何经验材料,把自己放在一个更难的位置上,拒绝生动,拒绝趣味。我理解拒绝生动就是拒绝意识形态。

艺术汇:可能很多人还停留在18世纪美学的欣赏模式上,其背景,那也是一个文学十分昌盛的时代,今天是一个以虚拟为主的现代社会进程,那么在你的作品自述中多次谈到主体的敞开,但是在我看来网络认知所带来的认知障碍在于,我越来越依赖这些网络被裁减的经验碎片而丧失了个体的能动力,对此你所提供的创造,一直在营造不可知,但又处于不同主体,不同时间认知的场域当中,这是否与我们对待观看,对待时间的方式有关?

汪建伟:主体不是说人,是非人的那个东西,就艺术来讲,我说的主体简单地说就是艺术品,为什么要谈主体,因为艺术一直在扮演工具论的这么一个角色,它始终就像一个恶梦一样,以不同的方式缠绕着我们。首先,我们所受的教育,从学校也好,从各种知识也好,包括大众要求,都是艺术必须来自生活,艺术高于生活,艺术必须反映社会,必须反映现实,它全是工具意义上的东西。艺术这个主体永远不存在,我对这个是怀疑的,艺术的主体都不存在了,怎么可能谈形式的合法性,所以我们从来不谈形式,艺术连形式都不谈,那它只能变成反映的工具,我认为艺术的社会性就包涵在它的形式里,如果我们不谈形式,艺术在这个社会的真实维度就不存在了。那么我们所谈的社会就是一个虚构,就是一个只能谈的景观。我的艺术的社会性就在这个地方。

艺术汇:“结晶体”这场多人演讲的方式似乎仍然是在继续你之前剧场排演的过程,从《韩熙载夜宴图》到《黄灯》再到《结晶体》你整个的创作逻辑是怎样的?

汪建伟:“结晶体”关注的是,我们身处的互联网时代与我们到底产生了一种什么样的关系?如何理解这种关糸并如何采取行动。我用结晶体来形容这样的关系。我临时找了10几个不同职业的人,把他们每个人假设为在今天互联网世界中的一个节点,他们在任何一个地方停下来跟这个世界就会有一种链接。那么这种随机的,不可控的链接可不可以被组织成剧场?剧场这个概念在今天互联网时代它在哪?我理解结晶体就是一个没有边界限制的,随时在延伸的事物,而且它没有方向感,不是说这个方向是对的,那个方向是错的,它在任何一个方向都有可能延伸,这是我们必须面对的新的民主,必须要体现在你的思考当中。在今天,它的政治性就是对所有带有等级,带有某一种以往逻辑和秩序的政治提出挑战。另外,我们会说,我们在排练前什么都没有,排练以后也不打算有什么,这是对功利和实用主义的批判。

艺术汇:你在排演中一再强调要取消任何带有主导性的因素。以便构成你所需的多元共生的场域,但是现实社会中并非如此,那么你是怎么看待这种现实与你排演剧场的裂缝?

汪建伟:我的工作就是持续不断加强这种裂缝,这样我们才能脱离原有的那个系统并积极地去反思它。(采访/撰文:李旭辉 图片提供:汪建伟工作室)