农民工子女自我认同构成及其启示

——基于1 333份“WAI”陈述测验数据的分析

2016-07-19史秋霞江苏师范大学哲学与公共管理学院江苏徐州221116

史秋霞(江苏师范大学哲学与公共管理学院,江苏 徐州 221116)

农民工子女自我认同构成及其启示

——基于1 333份“WAI”陈述测验数据的分析

史秋霞

(江苏师范大学哲学与公共管理学院,江苏 徐州 221116)

摘 要:基于 1333份“WAI”陈述测验数据的分析表明,农民工子女依次使用社会标签、我他关系与个人特征来认识自我,由社会标签、我他关系构成的社会认同所占比重要明显高于其个人认同。虽然农民工子女社会认同在其自我形象描述中发挥着重要作用,但其中的户籍身份子类并非居于核心地位。相对而言,就读民工学校的农民工子女对户籍身份更加敏感,随年级升高、年龄增长,农民工子女倾向于用其他类别的群体身份、关系或个人特性来代替户籍身份。

关 键 词:农民工子女;自我认同;社会认同;个人认同;户籍身份

一、问题的提出

早期的农民工将自己视为城市过客,努力打拼只为可以荣归故里,安享晚年。面对城市社会的经济性接纳与社会性排斥,虽感无奈仍能隐忍。与父辈不同,对很多农民工子女来说,农村是“老家”,是父母的家。中国青少年研究中心的一项调查显示,50岁以上的农民工只有15%的人想在城市定居,20岁以下的竟高达61%[1],其他相似研究中农民工子女也体现出较高的留城意愿[2]。在他们眼中,农村已成为一种遥远的记忆,很多孩子甚至已剪断了和“老家”的脐带[3]。如果不考虑地区、比例上的差异,似乎能够看到一种趋势:城市成为农民工子女的未来栖息地,承载着他们的梦想与希望。一些新闻报道中“宁肯饿死也要呆在沿海城市”的豪言壮语,虽显悲凉,却也印证了有些学者的观点——农民工子女是“回不去的一代”[4]。那么,不想回去,是否能留下来?在这个梦想转换为现实的过程中有哪些阻碍?这些阻碍不消除又会导致哪些社会问题?社会融合研究一直致力于寻找答案。认同(identity)是人们最基本的心理机制之一,不断调节个人与社会间的互动,作为社会融合的重要表现逐渐成为相关研究的主要关注点。

认同涉及我(们)是谁、我(们)在哪里的反思性理解[5],多元文化下的消极群体认同只是出现在多元文化认同发展的特定阶段,人们会有意识地努力实现各种身份的协调和重构[6],当认同提升时,人们会有极大的幸福感,当认同降低时则会出现焦虑、心理紧张等危机。因此,在城乡二元社会中成长的农民工子女,当强烈的留城意愿得不到满足,当“城市居民”身份受到质疑或不被认可,当“农村人”或“农民工子女”身份受到污辱与歧视时,内心将处于焦虑状态,群际冲突的可能性会增强。2005年的法国骚乱①、2014年的美国弗格森骚乱②均具有重要的警示性。

国内关于农民工子女的认同研究主要集中在“身份认同”与“社会认同”两方面,不同研究框架下对认同的理解也有差异。多数研究将认同视为农民工子女对自身户籍身份如城里/农村、城市/老家、本地/外地等的归类,并形成较一致的结论:农民工子女对户籍身份的认识具有多元、模糊、复杂的特征[7-8],心理层面并未融入城市社会[9]。除户籍身份外,农民工子女的群体情感与评价[10-12]也受到关注,强调的是认同的建构性与实践性,研究发现农民工子女可能会采取各种策略如转换比较维度、扩大城乡差距[13]、发展防御性与进取性认同[14]等来获得高自尊。影响认同形成的因素大体可分为外在和内在两方面。外在因素中,城乡二元结构下的社会排斥使农民工子女难以获得城市居民的身份认同[9,15-16],封闭的学校空间、空洞的教育知识、同质化的学校生活也影响其身份的建构[17],教师的不同表征使认同具有双重性与不确定性[18],父母的身份认同则经由家庭环境影响子女身份认同[11]。内在因素中,除年龄外,性别、家庭经济地位、城市居住时间等均对农民工子女认同有很大影响[19]。

上述研究为了解农民工子女在城市社会的融合提供了许多有价值的参考,但同时也存在一些待完善的地方。首先,认同界定较混乱,致使研究结论无法比较,难以形成农民工子女认同的整体性认识。其次,多数研究都围绕户籍身份展开,但现实生活中户籍身份仅为认同的一个面向,由不同面向所构成的自我认同自然更加复杂,因而现有认同研究需要寻找新的突破口。第三,当前研究设计缺乏对农民工子女主体感受的关注,可谓研究者建构的认同,使得研究结论更加单薄。那么,在农民工子女眼中,自我形象具有哪些特征?抛开研究者给定的城乡分类,他们的内心通过哪些身份与特质来认识自己?现实生活中的各种身份、群体互动及个人特征对他们的自我认同有哪些影响?受到广泛关注的户籍身份在其自我认同中是否居于非常重要的位置?为此,笔者拟基于1 333份“WAI”陈述测验数据的分析,梳理农民工子女自我认同的构成及特征,并对上述问题作出回答。

二、农民工子女自我认同界定与测量方法

Sarbin 与 Allen认为,“不能脱离群体状况来推测个人特征”, “社会认同是自我过程的一部分,代表了从社会环境中所处的位置那里而来的认识”[20-21]。Gergen指出自我概念由心理过程与认知结构组成,而认知结构则是个体用以认识自我的概念系统,概念系统又分为社会认同(social identity)和个人认同(personal identity),前者用来表示个人属于各种正式或非正式群体成员身份的概念,例如民族、性别等,后者是更加具有个人化特征的概念,例如能力、个性、爱好等[22]。Sarbin和Scheibe认为,社会环境中人们具有不同的角色和地位,社会认同则是由处于不同地位的角色组成;为了对一个既有的社会认同进行全面描述,可从列举合法社会地位开始[23]。泰弗尔和特纳进一步对个人认同和社会认同进行界定,个人认同是说明个体具体特点的自我描述,社会认同则是由个人之上的成员特征得出的自我描述[24],这一关于社会认同的论证成为后续众多经验研究的典范。

测量自我认同的常用工具是 Kuhn和Mcpartland提出的20项陈述测验(Twenty Statements Test,简称TST),其特点是对“我是谁”进行自主回答,因此也被形象地称为“WAI”(Who Am I)陈述测验。“WAI”陈述测验的运用也验证了先前对认同的理解,如人们会先用性别、学生、宗教等群体性身份来描述自己,之后才出现更具个人特征的描述[25];使用最多的自我描述分别是年龄、性别、职业等概念[26]。由此可见,某些群体身份所构成的社会认同确实成为自我认同的重要组成。测量中还发现不同的群体成员身份被提及的频率不同,如与传统教派成员相比,少数教派成员提及宗教身份的频率更高[25],女性比男性更多提及性别身份,黑人比白人更多提及种族身份[26],提及频率比较高的身份大多是现实环境中处于劣势的群体身份,因而在人们的社会认同中也能折射出群体地位的影响。关于自我认同中个人认同与社会认同的地位,德夏普和德沃斯指出,要根据具体的文化和社会情境来确定[27]。中国也有学者运用 WAI技术对大学生与青少年群体的自我概念进行测量[28-30]。

结合上述观点,笔者尝试对农民工子女自我认同进行如下界定:自我认同是一个概念体系,由个人认同和社会认同组成,农民工子女通过这些概念体系来认识自我。个人认同是与众不同的概念体系,只与自身如身体、性格、爱好、自我评价等相关;社会认同是与众相同的概念体系,与所属群体、扮演的社会角色、人际互动有关,如学生、儿子、教师、女生等。在不同的社会文化环境下,农民工子女认识自我所使用的概念体系不同,即个人认同与社会认同在自我认同中的地位不同。

基于以下几方面的考虑,笔者将20项“WAI”陈述测验改为8项来测量农民工子女的自我认同。第一,基于与农民工子女尤其是就读于民工学校的长期接触,他们的词汇量相对较少,20项的自我陈述会给其造成巨大的心理压力,产生畏难情绪,影响调查资料效果。第二,“WAI”陈述测验并非单独进行,而是问卷的一部分,因此受时间限制无法进行20项的调查。第三,由于调查在上课时间进行,时间一般为一节课,有限的调查时间也使 20项陈述测验调查无法开展。

戈登1968年使用“WAI”陈述测验进行认同研究时,将被试反应分为8大类30小类,其中8大类分别是归属特性、角色和从属关系、抽象、兴趣和活动、物质所有物、主要的自我感、人格特征以及外部关系[26]。随后的分类愈加详细,结合中国社会文化特征,笔者主要借鉴郑勇的分类方式,并加入当前农民工子女认同研究中探讨最多的“户籍”子类,将涉及户籍的自我描述归入其中,同时将原有的“镜像自我”改为“自我评价”,一共42个子类。具体到每个反应单元的处理,则根据农民工子女回答的具体内容进行归类。当被试在“我是……”中的回答内容只表达一层含义时,将其归为一个分析单元,如“学生”、“勤劳”、“妈妈的小棉袄”分别归为学校(学生)、道德和与家庭(父母)关系类别。当被试的回答内容表达一层以上的含义时,就要将其内容分解后归到相应的分析单元,如“我是漂亮的女孩”,就包含两层含义,将其分别归为容貌(身体)和性别类别。当然,有些回答内容看似复杂,其实表达的是一层含义,例如“我是父母的期望,我不能辜负他们”,则被视为与家庭(父母)关系类别。

本研究实际测量数据取自南京市4所民工小学、10所接收农民工子女的公办小学、5所公办中学的调查。其中,小学是四至六年级、初中是一到三年级,每个年级任选一个班级,班中所有农民工子女均为调查对象。回收有效问卷2 086份,有效回收率为94.56%。为进一步确保调查对象身份的可靠性与相应调查资料的真实性,在将户口不为“农村”以及陈述测验题项未填写的样本剔除后,剩余有效样本1 333份。在有效样本中,男生789人(59.2%),女生538人(40.4%),另有6人(0.5%)性别缺失。各年级的被试人数为四年级282人(21.2%)、五年级326 人(24.5%)、六年级402人(30.2%)、初一年级112人(8.4%%)、初二年级123人(9.2%)、初三年级87人(6.5%),另有1人(0.1%)年级缺失。被试年龄范围为8~18岁,平均年龄为12.51岁。 民工学校学生373 人(28.0%),公办学校960人(72.0%)。

三、农民工子女自我认同的构成及特征

通过对1 333份有效样本的自我描述进行归类,共得到9 560个有效反应,每位被试的平均反应为7.17个,倘若将其转换为20项的陈述,每位被试的平均反应数为17.9个。结合上述对自我认同的界定,凸显其中的社会位置、互动以及个人特性,笔者对有效反应进行归类汇总,并根据子类性质将其归为社会标签、我他关系和个人特征三个类别。社会标签是指农民工子女在社会中所处的位置;我他关系则是与他人的关系;个人特征是与自身有关的特征。如表1所示,社会标签子类共占22.70%,我他关系子类共占28.3%,个人特征子类共占46.08%。

表1 农民工子女陈述测试的类别汇总③

社会标签中,农民工子女倾向于选择学生(6.55%)、户籍(6.47%)、性别(3.52%)、年龄(3.48%)、国籍(2.68%)等身份来描述自己。其中,比例较高的社会标签是学生和户籍。如果说以往研究都是在户籍身份认同非常重要这样的前提假设下开展的,这里可谓是农民工子女自身的真实回应。由此可知,学生与户口是农民工子女认识自我时非常重要的两个身份。我他关系中,农民工子女倾向于通过与家庭(11.5%)、班级/同学(6.71%)、不特定人(4.14%)、朋友(2.59%)、社会(1.95%)、教师(1.41%)的关系来描述自我。其中,家庭与班级/同学所占的比例要远远高于其他子类,与不特定人的关系比例也相对较高。与朋友、教师关系虽然也比较凸显,但与家庭、班级(同学)相差较多。与更大社会的关系,例如“祖国的……”、“读者”、“乘客”等也占到一定比重。个人特征中,自我评价(11.24%)、道德(9.24%)、性格(5.99%)、偏好(5.67%)、与学业(4.34%)、情绪(2.95%)、自我参照(1.99%)、容貌(身材)(1.15%)、能力(1.27%)、愿望(志向)(1.01%)成为农民工子女选用较多的自我描述子类。进一步比较可见,当涉及到自身特性时,农民工子女更多使用诸如“普通/特殊”、“聪明/笨”、“好/坏”等总体形象、道德标准及性格来描述自己,与学业相关的成绩和表现也占有相当比例。情绪、自我参照、容貌、能力及愿望的比例相对较低。

此外,为了解自我认同中个人认同与社会认同所处的地位,笔者进一步对上述子类进行处理。依据对自我认同的界定,将体现社会角色与人际互动的“社会标签”和“我他关系”归为社会认同,将凸显与众不同特性的个人特征归为个人认同。根据被试反应中社会认同与自我认同的相对比例来表示自我认同的构成④。分析发现,有效样本中自我认同构成比的均值为1.21,说明在农民工子女的自我认同中社会认同所占比重要高于个人认同,或者说,与更具独特性的个人特征相比,农民工子女更倾向于选择社会标签、我他关系等社会性身份来描述自我。

笔者将涉及城乡、地域、打工身份的描述均归为“户籍(地域)”子类,在有效反应中户籍身份所占的反应数为612个,占总数的6.47%,是仅次于学生身份的社会标签。为进一步了解户籍身份在社会认同中的位置,笔者计算出户籍身份在社会认同中所占比例⑤后分析发现,有效样本中户籍身份只占17%,可见户籍身份并非社会认同的核心。

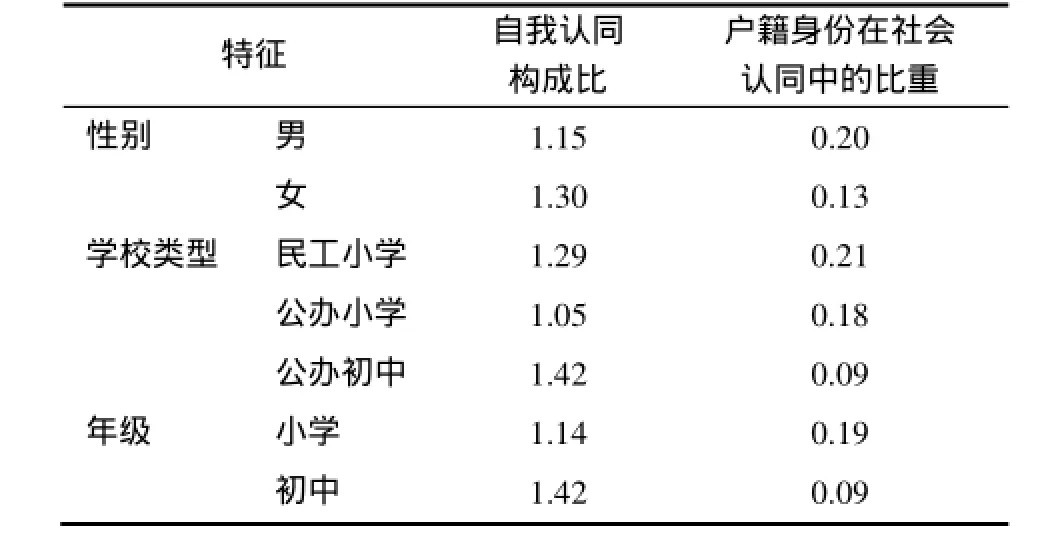

最后,笔者还比较了不同性别、学校及年级的农民工子女中自我认同的构成及户籍身份在社会认同中的比重差异。分析发现,不同学校与年级的自我认同构成存在差异,性别间不存在差异。与公办初中(1.42)和民工小学(1.29)相比,公办小学(1.05)的自我认同构成比最低(1.42)且通过了显著性检验(F=5.716,P=0.003),说明公办小学的农民工子女更倾向使用个性化指标来描述自我。在年级中,初中(1.42)的自我认同比要高于小学(1.14),初三年级最高(2.49),五年级的自我认同比最低(0.98),年级间差异也通过了显著性检验(F=10.164,P=0.000)。除此之外,年龄与自我认同构成比呈正相关,随年龄增长,农民工子女越倾向于使用社会性身份进行自我描述(Pearson系数=0.103,P=0.001)。

表2 农民工子女群体内部的自我认同比较

进一步分析发现,在不同性别、学校与年级中,农民工子女使用户籍身份进行自我描述的比例也存有差异。其中,男生(0.20)提及户籍身份的比例要高于女生(0.13)(F=4.789,P=0.000);民工小学(0.21)提及户籍身份的比例要高于公办小学(0.18)和公办初中(0.10)(F=16.447,P=0.000),可见就读民工小学的农民工子女对户籍身份更加敏感。值得注意的是,就读初中的农民工子女虽然更加倾向于选择社会性身份认识自我,但户籍身份的比例却是最低的(0.09),且随着年级的增高,户籍身份的比例却逐渐降低(F=7.195,P=0.000)。年龄与户籍身份所占比例的关系也证实了这一现象,即随年龄增长,虽然社会性身份在农民工子女自我认同中的分量越来越重,但使用户籍身份进行自我描述的比例却在减少(Pearson系数=-0.160,P= 0.000)。

四、结论与启示

自我认同是在社会分类基础上通过主体性建构的结果,更多地回答“我是谁”的困惑[31]。笔者借鉴“WAI”陈述测验所收集的数据,让农民工子女“说”出他们眼中的自我。研究发现,农民工子女通常用学生、户籍、性别、年龄、国籍等社会标签,与家庭、班级/同学、不特定人、朋友、社会、教师等的关系,以及自我评价、道德、性格、偏好、与学业、情绪、自我参照、容貌(身材)、能力、愿望(志向)等个人特征来认识自我。

巴特(Fredrik Barth)认为,族群认同产生于具有不同内在文化取向的人群之间的社会互动[32],群体接触、交往对社会认同的形成非常重要。笔者则认为,除影响社会认同外,群体关系本身与实际交往还会影响个人认同的形成。在个人特征中,自我评价子类中的“普通/优秀、聪明/笨”等,道德子类中的“打架、听话、礼貌”等描述仍旧依据群体比较来界定自我,更具个性化的自我描述,如情绪、自我参照、能力、愿望等子类比例相对较低。在指向不特定人的子类中,“喜欢/不喜欢帮助别人”,“与别人好/不好相处”,“招人喜欢/讨厌”也是从与他人的互动意愿以及互动中的形象来认识自我。此外,在归类处理时,“妈妈的儿子”、“爸爸的女儿”等自我描述经常出现,但“老师的学生”却很少,一般会有出现类似“小助手”、“眼中的……”等修饰语,说明师生关系的实质内容要比单纯的关系突出,而与家庭、班级/同学的关系在农民工子女自我认同中本身就比较重要。

仅从比例看,社会认同在农民工子女的自我认同中居重要地位,这支持了Kuhn和Mcpartland的观点,即农民工子女倾向于使用社会性身份来搭建自我形象。那么,又是哪些群体身份与交往发挥作用的较大?除学生身份外,户籍身份确实比较突出,且就读民工学校的农民工子女对户籍身份更加敏感。这也在一定程度上回应了 Gordon等人的观点:在一个社会中处于少数或被统治地位的群体成员会对决定他们这种身份与地位的社会类别有着更加强化的意识[22]。从当前受教育状况来看,农民工子女明显处于劣势,在“两为主”政策的全面推行之下,当大多数都能在公办学校就读时,民工学校就读的农民工子女可谓弱势中的弱势。

那么,该如何看待不同年级、年龄中社会认同与户籍身份比例所体现出的此消彼长呢?当农民工子女的自我认同中社会性成分提高时,户籍身份所占比例反而在减少。在此,笔者尝试给出两种可能的解释。一是随年级升高,年龄增长,户籍身份对农民工子女来说越来越不重要。二是随年级升高,年龄增长,农民工子女越倾向于用其他类别的群体身份、关系或个人特性来代替户籍身份。从现实情况与已有研究来看,似乎第二种解释更加合适。那么,如果户籍身份仍旧在农民工子女仍旧具有较重要的地位,为什么要选择代替呢?当人们在情境中有机会选择身份时,他们将扮演更突出的或更有价值的身份[33]。同理,“我是谁”填答的内容不受现实环境约束,为摆脱户籍身份的劣势对自身的影响,农民工子女可能会选择其他身份、特征来展现自己。

可见,人们选择什么样的社会标签、群体身份、个人特征来界定自己是随环境变化而发生改变的。那么,该通过何种方式认识它?对目前农民工子女认同研究中关注度较高的户籍身份又有何启发意义?笔者认为,即便具体研究关注的可能是某一身份,也要将其放入自我认同系统中去分析,否则无法知晓这一身份究竟处于何种地位,这种分析视角可称为认同研究的静态整体观。同时,认同随情境不同而发生变化,这也要求研究者重视认同的结构差异与实质互动,可称之为认同研究的动态建构观。只有将这两种视角结合,才能真正了解自我认同的构成及形成机制,尤其是那些被有意隐藏、替换且非常重要的群体身份或个人特征。

当然,受现实调查条件的影响,本研究也存在一些不足。如没有严格按照 20项自我描述法进行资料收集,希望后续研究条件允许的话能够弥补这一缺陷。要使流动人口对流入地产生归属感,不但需要衣、食、住、行的物质性安排,更需要营建一个和谐、平等和宽容的社会心理环境。因此,当能够与城市居民享有平等的教育、医疗、就业等方面的权利与资源已成为大多数农民工子女的共同梦想,国家和社会要做的就是全力以赴不要让这个梦想高不可攀、遥不可及。

注释:

① 2005年在法国发生的骚乱,起因是巴黎郊区克里希丛林市两名北非出身的男孩躲避警察时被电死。当地青少年发起首次骚乱,后蔓延巴黎郊区多处,一星期后蔓延到法国其它城市。

② 2014年8月9日,美国密苏里州弗格森镇,非裔青年迈克尔·布朗(Michael Brown)在没有携带武器的情况下遭遇白人警察达伦·威尔逊(Darren Wilson)枪击身亡。这一惨剧随即引发了当地大规模抗议活动。

③ 根据设定好的子类分析每个单元,每个子类的反应数,应该是所有单元中的这一反应子类的综合,所占的百分比,应该是这一类目除以有效的所有单元数。某一子类的百分比越高,说明在调查对象的自我认同中所占的比重越大。剔除所占比例不足1%的子类。

④ 自我认同的结构等于被试有效反应中的社会认同个数/个人认同个数,该值越大,则说明社会认同在自我认同中所在的比重越大。

⑤ 社会认同中户籍身份的比例等于被试有效反应中户籍身份认同的个数/社会认同的个数,该值越大,则说明户籍身份认同在社会认同中所在的比重越大。

参考文献:

[1] 叶榆.新生代农民工,“无根的一代”[N].南方周末,2001-06-02.

[2] 刘庆,冯兰.留城,还是返乡——武汉市农民工随迁子女实证分析[J].青年研究,2014(2):44-51.

[3] 段成荣.法国青年骚乱对我国流动儿童政策制定的警示[J].中国青年研究,2008(4):58-61.

[4] 熊易寒.农民工子女成为“回不去的一代”[N].社会科学报,2012-02-16.

[5] 周晓虹.认同理论:社会学与心理学的分析路径[J].社会科学,2008(4):46-53.

[6] 赵志裕,康萤仪.文化社会心理学[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[7] 陈占江,项晶晶.“钟摆”与分化:城中村青年社会认同研究——基于湖南省湘潭市A村的调查[J].学习与实践,2011(9):119-127.

[8] 石长慧.城市更好:流动少年的身份认同与群体偏好[J].中国农村观察,2010(3):2-12.

[9] 崔岩.流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J].社会学研究,2012(5):141-160,244.

[10] 史秋霞,王毅杰.户籍制度背景下流动儿童的社会认同图景[J].青年研究,2009(6):56-63.

[11] 刘杨,陈舒洁,袁晓娇,等.父母身份认同促进行为、家庭环境与流动儿童身份认同的关系[J].中国特殊教育,2013(7):64-70.

[12] 石长慧.我是谁?:流动少年的多元身份认同[J].青年研究,2010(1):25-39.

[13] 王毅杰,史秋霞.流动儿童社会认同的策略性选择[J].社会科学研究,2010(1):90-96.

[14] 熊易寒.城市化的孩子:农民工子女的城乡认知与身份意识[J].中国农村观察,2009(2):2-11

[15] 吴莹.群体污名意识的建构过程——农民工子女“被歧视感”的质性研究[J].青年研究,2011(4):16- 28.

[16] 王毅杰,王开庆,韩允.市民对流动儿童的社会距离研究[J].深圳大学学报:人文社会科学版,2009(6):88-92.

[17] 高水红.学校教育与农民工子女的身份认同[J].当代教育科学,2008(22):11-15.

[18] 周永康,秦雯.教师表征对进城农民工子女身份认同的影响[J].四川师范大学学报(社会科学版),2011(2):117-123.

[19] 袁晓娇,方晓义,刘杨,等.流动儿童社会认同的特点、影响因素及其作用[J].教育研究,2010(3):37-45.

[20] Sherif M,Intergroup relations and leadership[M].New York:Wiley,1962.

[21] Lindsey G,Aronson E.The Handbook of Social Psychology[M].MA:Addison-Wesley,1968.

[22] 王兵.群体认同的社会心理学研究[D].北京:北京大学,2001.

[23] Sarbin T R,Scheibe K E.Studies in Social Identity[M]. New York:Praeger,1983.

[24] Tafel H, Turner J C.The social identity theory of intergroup behavior[C]//In S Worchel ,W G Austin Eds.Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson Hall, 1986.

[25] Kuhn M H,Mcpartland T S.An Empirical Investigation of Self-Attitudes[J].American Sociological Review,1954,19(1):68-76.

[26] Gordon C,Gergen K J.The Self in Social Interaction[M].New York:Wiley,1968.

[27] Deschamps J-C, Devos T.Regarding the Relationship between Social Identity and Personal Identity[M].In S Worchel, J Morales, D Páez. Social Identity: International Perspectives. London: SAGE Publications Ltd.,1998.

[28] 乐国安,崔芳.当代大学新生自我概念特点研究[J].心理科学,1996(4):240-242.

[29] 郑涌,黄希庭.自我概念的结构:大学生“我是谁”反映的内容分析[J].西南师范大学学报:哲学社会科学版,1997(1):72-77.

[30] 易艳,凌辉,潘伟刚,等.青少年“我是谁”反应的内容分析[J].中国临床心理学杂志,2013(3):406- 409.[31] 潘泽泉.自我认同与底层社会建构:迈向经验解释的中国农民工[J].社会科学,2010(5):74-79.

[32] 庄孔韶.人类学通论[M].太原:山西教育出版社,2002.[33] 乔纳森·特纳,简·斯戴兹.情感社会学[M].上海:上海人民出版社,2007.

责任编辑:曾凡盛

Constituent of migrant children’s self-identity and its enlightenment: Based on the date analysis of 1 333 WAI statements test

SHI Qiuxia

(School of Philosophy and Public Administration, Jiangsu Normal University School, Xuzhou 221116, China)

Abstract:The analysis based on 1 333 "WAI" statements test data shows that the children of migrant workers identify themselves by using social tags, me-others relationship and individual characteristics in turn, and the social-identity consisted of the social labels and social relations is more important than self-identity. Although the social identity of the children of migrant workers plays an important role in their self- image, hukou identity is not the most important factor. The children of migrant workers who attend school for migrant children are relatively more sensitive to their hukou identity. The children of migrant workers are more apt to use other types of group membership, relationship or individual characteristics instead of hukou identity with the increase with grade and age.

Keywords:children of migrant workers; self-identity; social identity; personal identity; hukou identity

中图分类号:C912.82

文献标志码:A

文章编号:1009-2013(2016)02-0050-06

DOI:10.13331/j.cnki.jhau(ss).2016.02.008

收稿日期:2016-03-20

基金项目:江苏省高校哲学社会科学基金项目(2013SJB840006);国家社会科学基金项目(12CSH015);国家社会科学基金项目(15CSH006);江苏师范大学科研基金项目(11XWR03)

作者简介:史秋霞(1982—),女,内蒙乌海人,博士,主要研究方向为教育社会学、城乡社会学。