中国油菜生产空间布局演变及其影响因素分析

2016-07-19程沅孜李谷成李欠男华中农业大学经济管理学院湖北农村发展研究中心湖北武汉430070

程沅孜,李谷成,李欠男(华中农业大学经济管理学院、湖北农村发展研究中心,湖北 武汉 430070)

中国油菜生产空间布局演变及其影响因素分析

程沅孜,李谷成,李欠男

(华中农业大学经济管理学院、湖北农村发展研究中心,湖北 武汉 430070)

摘 要:基于生产集中度指标、生产规模指数、产地集中度系数、效率比较优势指数、规模比较优势指数以及综合比较优势指数对1993—2013年中国油菜生产空间布局演变的实证表明:1993年以来中国油菜主产省虽变化不大,但部分省份在主产省中的位次发生了变动,其中西南地区、华中地区油菜主产省的位次上升明显,西北地区、华东地区部分油菜主产省的位次则有不同程度的下滑;从区域分布来看,中国油菜生产空间布局总体呈现“东减、北移、西扩”的特征;油菜产地集中度系数的波动上升表明,中国油菜产地集中度正在走向更高的水平,产地越来越集中。进一步测算三大比较优势指数发现,大部分油菜主产省长期以来具有十分稳定的效率比较优势、规模比较优势和综合比较优势,长江流域、北方春油菜区等传统油菜生产区域始终具备稳定的比较优势。

关 键 词:油菜生产;空间布局;演变;影响因素;中国

一、问题的提出

油菜是中国具有传统优势的重要油料作物。1993年中国油菜种植面积为5 300千公顷,2013年种植面积增加到7 531千公顷,占全国油料作物总种植面积的54%,占世界油菜种植面积的20%;油菜的单产从1993年的1 309千克/公顷增长至2013年的1 920千克/公顷①。虽然种植面积、单产的双增长使得中国成为了世界第一油菜生产国,但随着需求的快速增长,自 1993年以来油菜供需不平衡日益明显,油菜进口量呈现明显扩大趋势:1993年油菜进口量为0.01万吨,2000年为296.89万吨,2013年达到366.26万吨②。

改革开放以来中国食用植物油对外依存度逐年提高,外资正逐步控制中国食用植物油消费市场,弱化了政府调控能力,对中国食用油安全构成了严重威胁[1]。如何提升中国油菜籽自给率,确保中国油菜产业安全乃至整个食用油市场的安全已成为一个急需解答的重要课题。笔者拟分析 1993 —2013年中国油菜生产空间布局的演变及其影响因素,探究中国油菜生产空间布局的演变趋势及其诱因,为提高中国油菜生产能力提供借鉴。

学术界已有学者对中国油菜生产空间布局进行了研究。章胜勇、殷艳等根据油菜播种面积、单产、总产等指标变化分析了中国油菜生产空间布局演变,并对演变原因进行了定性分析[2,3];吴春彭采用比较优势法、空间相关分析及空间计量分析研究了长江流域油菜产业布局演变及其影响因素[4]。总体来看,有关油菜生产空间布局演变的研究还较少,并且采用的指标也较单一,还不能很好地解析中国油菜的生产空间布局演变规律。基于此,笔者拟借鉴农业生产布局演变的已有分析框架,解析中国油菜生产空间布局演变情况,并在此基础上,进一步采用定性分析讨论油菜生产布局空间演变背后的深层诱因,以期为优化油菜生产布局、制定科学的油菜生产政策提供相关的建议和参考。

二、研究方法与数据处理

1.研究方法

主要采用生产集中度指标、生产规模指数、产地集中度系数、效率比较优势指数、规模比较优势指数以及综合比较优势指数等指标分析中国油菜生产的空间布局及其演变。

生产集中度指标是指某地区某产品产量占全国总产量的比重。借鉴伍山林[5]的研究成果,笔者将一定年份中国油菜生产集中度的计算公式确定为:

Iij指一定年份中国油菜生产集中度,Yij表示某地区i、某年j的油菜产量,其他地区该年油菜产量记为Y-ij,全国该年油菜总产为Yij+Y-ij。

生产规模指数是指某地区某作物播种面积占全国总播种面积的比重。某时期油菜生产规模指数用公式表示为:

PSIit即表示某地区i在t时期的油菜播种面积占同期全国油菜播种面积的比重。

产地集中度系数可以从总体上量化全国油菜产地格局的变化情况。产地集中度系数越大,油菜生产越趋向于主产地;反之,产地集中度系数越低,油菜产地之间越趋向于竞争。参考刘雪等[6]的计算方法,中国油菜产地集中度系数的计算步骤如下:一是按照各省油菜播种面积占全国油菜播种面积的比重分为6组,计算出各组省份数占所有省份数的比重 Pi和各组油菜播种面积占全国油菜总播种面积的比重Yi;二是计算出各组油菜播种面积占全国油菜播种面积的累加比重Ui;三是将相邻两组累加比重相加得到Vi,即Vi=Ui-1+Ui,其中第一组不变;四是将Pi、Vi相乘得到Si,并求∑Si得到S;五是运用公式G=S/10 000-1计算得到油菜产地集中度系数G。

效率比较优势指数(Efficiency Advantage Index,EAI)反映一定区域内某种农作物生产相对于同期全国平均水平的土地产出率。油菜生产的效率比较优势指数计算公式如下:

式中:APit代表i地区t时期的油菜单产水平,APi代表当期i地区的油料作物单产水平;APt代表t时期全国的油菜单产水平,AP代表当期全国的油料作物单产水平。若EAIit<1,说明i地区的油菜生产效率与全国平均水平相比处于劣势;若EAIit>1,说明i地区的油菜生产效率与全国平均水平相比处于优势;EAIit越大,说明i地区的油菜生产效率优势越强。

规模比较优势指数(Scale Advantage Index,SAI)主要是从种植规模的角度反映农作物的比较优势。油菜生产的规模比较优势指数计算公式如下:

式中:GSit/GSi代表i地区t时期油菜播种面积占油料作物播种面积的比重;GSt/GS代表t时期全国油菜播种面积占油料作物播种面积的比重。若SAIit<1,说明i地区的油菜生产规模与全国平均水平相比处于劣势;SAIit>1,说明i地区的油菜生产规模与全国平均水平相比处于优势;SAIit越大,说明i地区的油菜生产规模比较优势越明显。

综合比较优势指数(Aggregated Advantage Index,AAI)是效率比较优势指数和规模比较优势指数的综合,能够更为全面地反映一个地区某种农作物生产的优势度。油菜生产的综合比较优势指数计算公式如下:

若AAIit<1,说明i地区的油菜生产与全国平均水平相比不具有综合比较优势;若AAIit>1,说明i地区的油菜生产与全国平均水平相比具有综合比较优势,且AAIit值越大,说明i地区的油菜生产综合比较优势越明显。

2.数据来源及处理

各省(自治区、直辖市)、全国层面的油菜和油料作物的单产、总产、播种面积数据均来自于1994年至 2014年出版的《中国农村统计年鉴》,以期反映 20年来中国油菜生产布局的变动情况和发展趋势。在进行数据计算时为保持统计口径的一致性,重庆纳入四川省,海南省纳入广东省,北京、天津、上海按省级单位处理。

三、实证分析与讨论

1.油菜生产集中度、生产规模指数及产地集中度分析

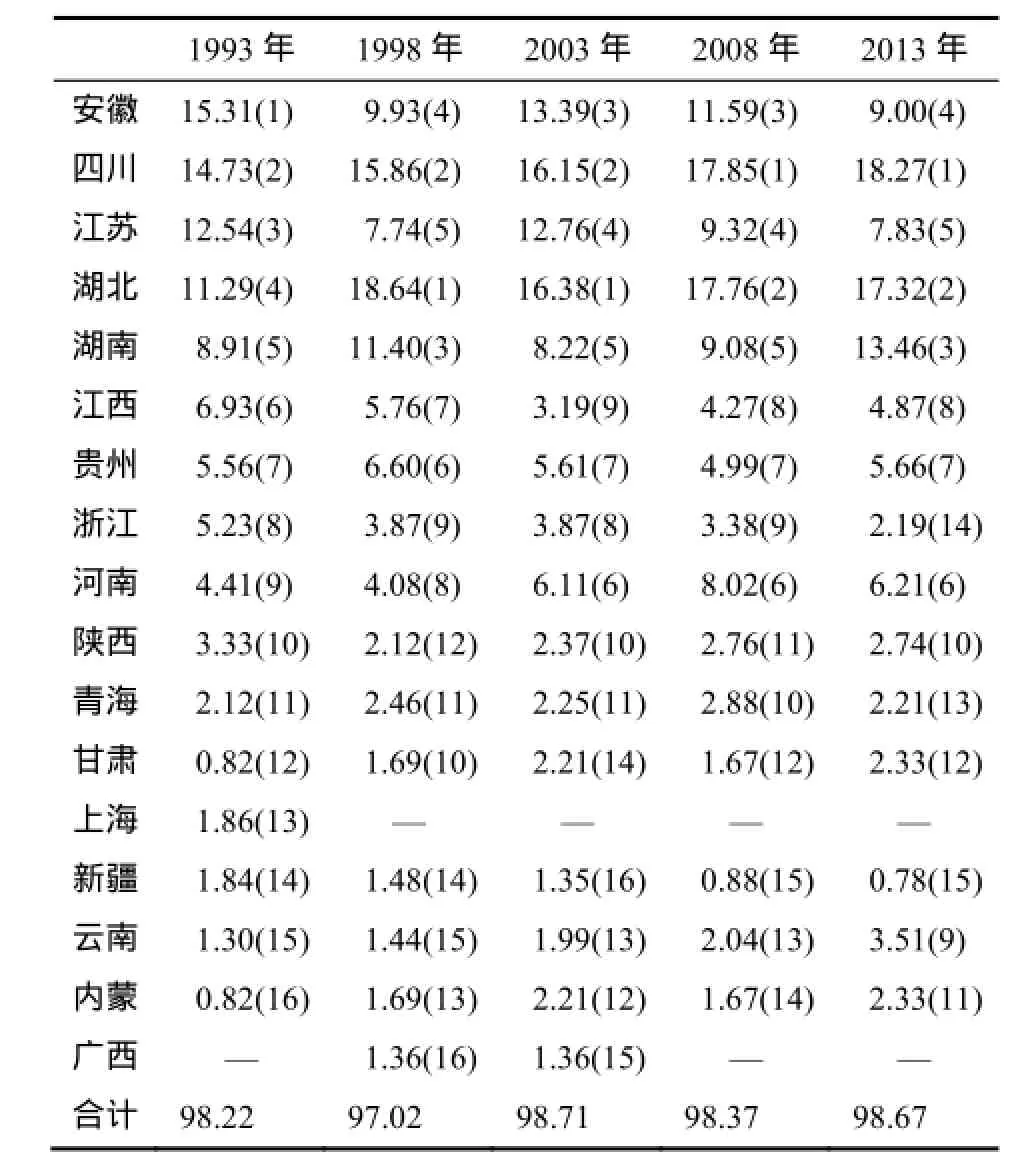

依据公式(1)计算各省 1993—2013年的油菜生产集中度,并大体以油菜生产集中度大于1%为标准筛选出主产省,再按照时间序列进行比较(表1)。

表1 1993—2013年中国油菜主产省及其生产集中度变动情况 %

从表1可以看出,1993年以来中国油菜主产省变化不大,但部分省份在主产省中的位次发生了明显变化。安徽油菜产量在 1993年位居全国第一,2013年跌至第四,期间一直处于三、四名的变换之中;湖北油菜产量1993年全国排名第四,1998年跃居全国第一,2008年被四川赶超,之后一直居第二位;四川油菜产量不断增长,在考察期的前十年排名第二,2003年以后一直居全国第一;江苏、浙江、上海油菜产量总体呈下降趋势,江苏 1993年居于全国第三,而后一直处于四、五名的变换之中,浙江从1993年的第八跌至2013年的第十四,上海仅在 1993年作为油菜主产省,而后退出主产省行列;湖南油菜产量总体呈现波动上升趋势,1993年排名全国第五,至 2013年跃居第三;江西油菜产量经历了先下降后上升的历程,从 1993年的第六跌至 2003年的第九,其后排名略有上升,一直居第八位;河南、云南、内蒙油菜产量总体呈上升趋势,河南从1993年的第九上升至2003年的第六,其后稳居第六位,云南从 1993年的倒数第二上升至2013年的全国第九,内蒙从1993年的末位上升至2013年的第十一名;甘肃油菜产量在1993年后的十年波动较大,分别经历了波动上升和波动下降的过程,1993年全国排名第十二,1998年上升至第十,2003年又下滑至第十四,而后稳居第十二位;广西在1998年步入油菜主产省,但2003年之后又退出主产省行列;其他省份的位次未发生较明显的变化。总体而言,长江流域上游、中游的大部分主产省位次上升明显,而下游沿海经济发达地区主产省的位次均出现了不同程度的下滑。

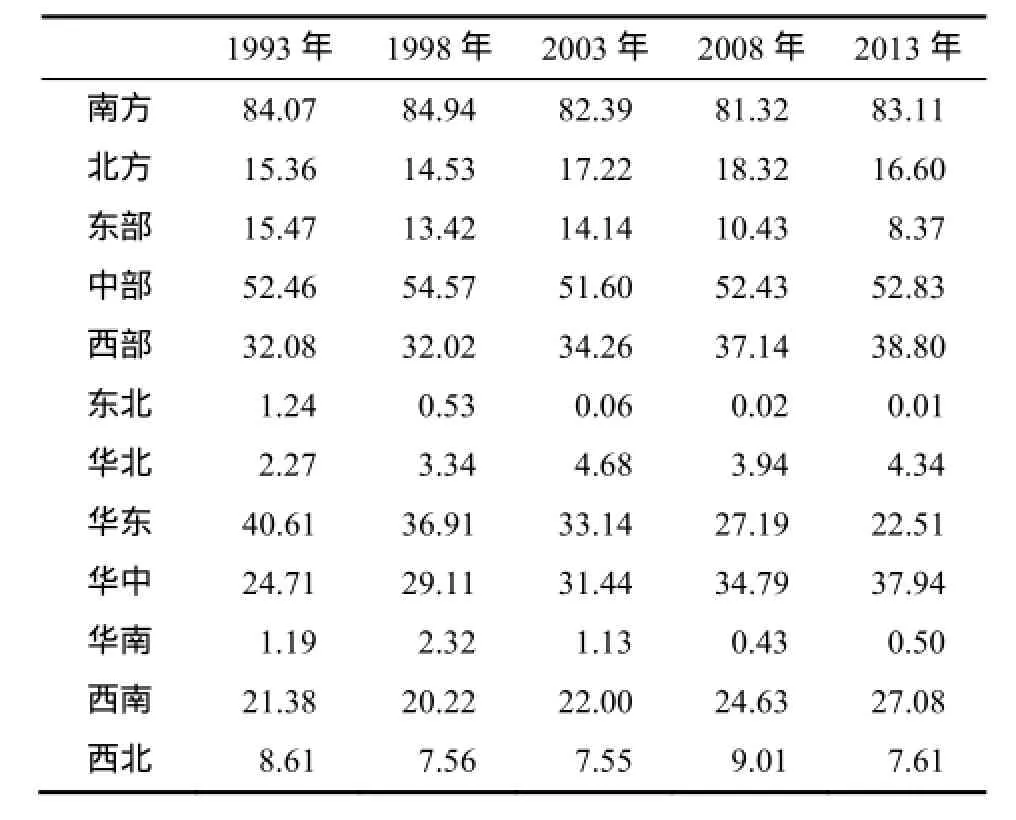

运用生产规模指数,并借鉴邓宗兵等的区域划分方法,从三大空间尺度(南北方、三大地带、七大产区③)来分析中国油菜生产的区域分布及其变动情况[7]。根据公式(2)计算 1993—2013年三大空间尺度不同区域油菜的生产规模指数,得到表2。

表2 1993—2013年油菜不同区域生产规模指数 %

从表2可以看出,近20年来中国油菜生产区域格局呈现出以下特征:一是从南北方来看,南方生产规模指数总体略有下降,北方略有上升。南方油菜生产规模指数从1993年的84.07%下降至2013年的83.11%,下降0.96个百分点,北方则从1993年的15.56%上升至2013年的16.6%,上升1.04个百分点。二是从三大地带来看,东部油菜生产规模指数下降明显,中部变化趋势相对稳定,西部则明显上升。东部生产规模指数从1993年的15.47%下降至2013年的8.37%,下降7.1个百分点;而中部变化稳定,标准差仅为1.1个百分点;西部从1993 年32.08%上升至2013年的38.8%,上升6.72个百分点。三是从七大产区来看,东北、华东、华南油菜生产规模指数明显下降,而华北、华中、西南地区上升明显,西北地区变化较小。东北、华东、华南油菜生产规模指数分别从 1993年的 1.24%、40.61%、1.19%下降至2013年的0.01%、22.51%、 0.5%,华北、华中、西南地区分别上升2.07个、13.23个、5.7个百分点。上述分析表明,随着空间区域的划分细化,中国油菜生产空间布局及其演变表现出明显的趋势,即油菜生产主产区逐渐向中西部、华中、西南地区集中和转移。

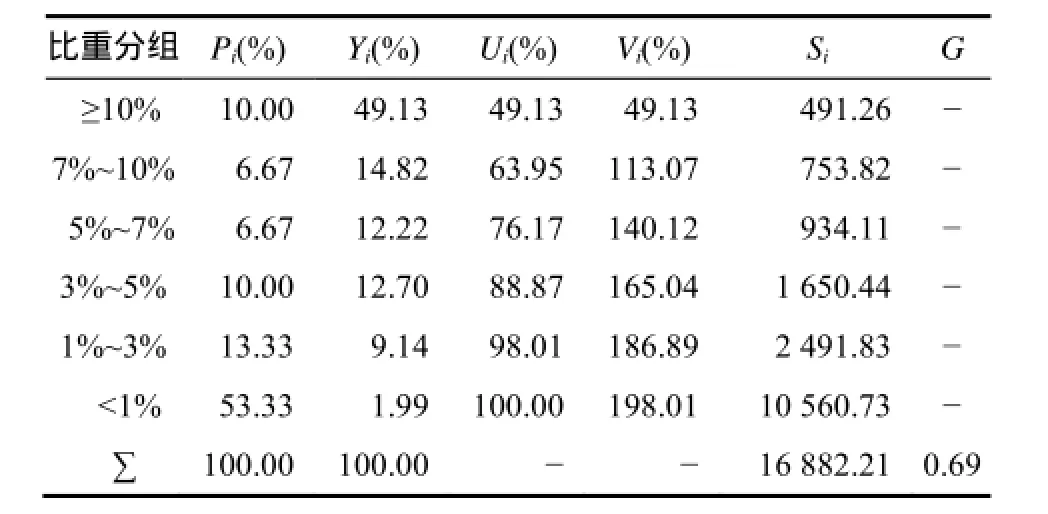

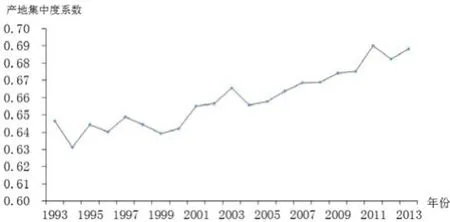

根据产地集中度系数的计算方法,得到 2013年全国油菜产地集中度系数为0.69(表3)。依次计算1993—2013年各年度全国油菜产地集中度系数,其变动趋势如图1所示。

表3 2013年中国油菜产地集中度系数

图1 1993—2013年中国油菜产地集中度变化趋势

由于油菜产地集中度系数越高,油菜种植越集中在少数地区,即油菜生产的集中程度将越高。因此,通过观察历年油菜产地集中度系数的变化情况,可以看出油菜生产集中(或分散)程度的变动情况。从图1可以看出:1993—2013年,中国油菜产地集中度一直处于较高水平。1994年,油菜产地集中度系数最小(0.63),明显大于蔬菜产地集中度系数[6]、生猪产地集中度系数[8]等其他农业产业产地集中度系数。1993—2013年,中国油菜产地集中度系数呈现明显的波动上升趋势。1993年,油菜产地集中度系数为0.65,到2013年,油菜产地集中度系数为0.69,提高了4个百分点。油菜产地集中度系数的波动上升表明,中国油菜产地集中度正在走向更高的水平,油菜产地越来越集中。

2.油菜生产区域比较优势及其变化

区域农作物比较优势是农业自然资源禀赋、社会经济及区位条件、科学技术、种植制度、市场需求等因素综合作用的结果,单产水平、种植规模和生产效益相互作用形成的油菜生产的综合实力则是农业自然资源禀赋、社会经济条件、科技、种植制度、政策支持及市场需求等因素综合作用的结果[9]。因此,可以选取油菜单产、种植规模作为测定中国油菜生产比较优势的关键因子,建立效率比较优势指数(EAI)、规模比较优势指数(SAI)以及综合比较优势指数(AAI)来分析中国油菜生产布局变动。根据公式(3)、(4)、(5)得到表4、表5、表6。

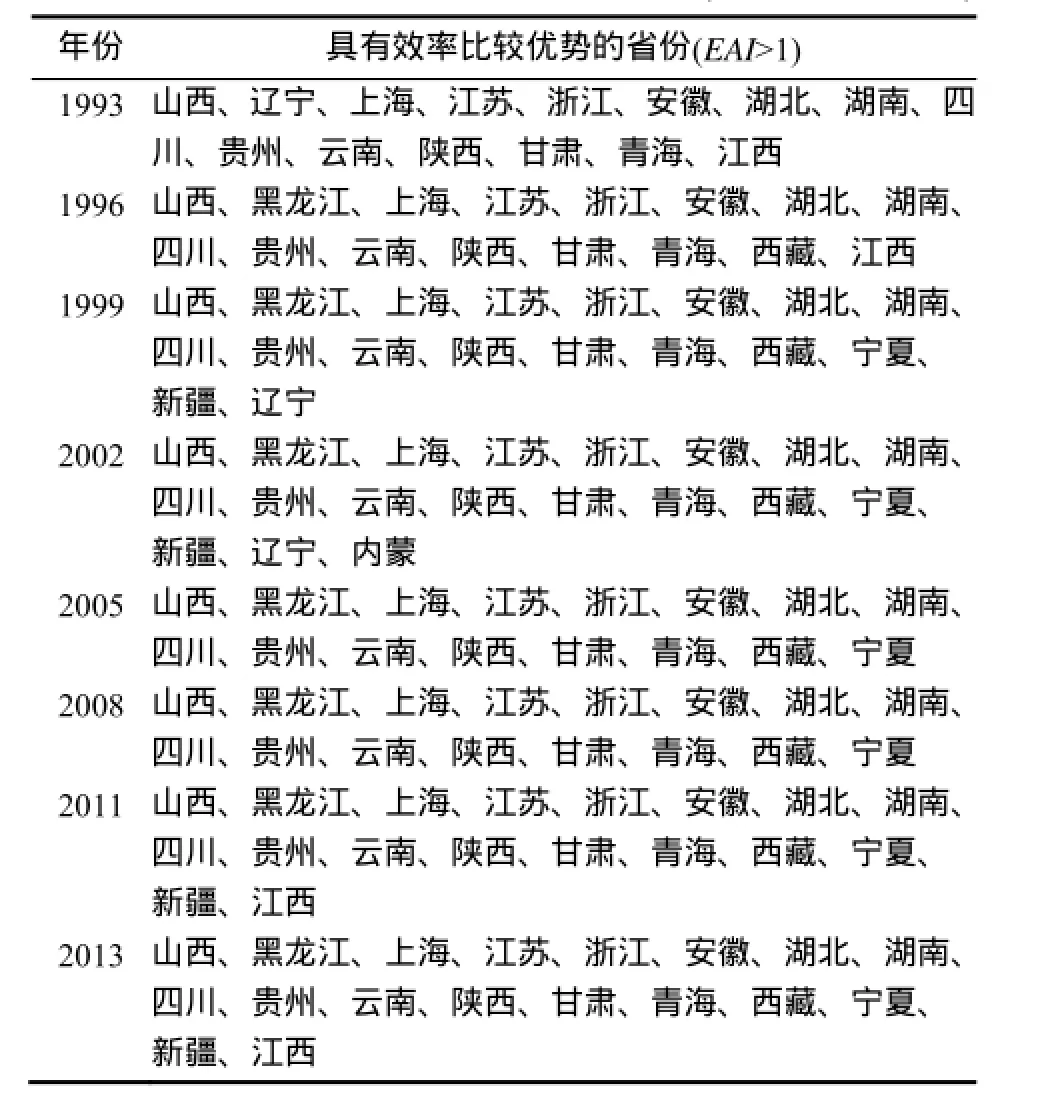

表4 具有油菜生产效率比较优势的省份(1993—2013年)

表4列出了1993年以来中国具有油菜生产效率比较优势的省份(EAI>1),这些省份的油菜生产效率与全国平均水平相比处于优势地位。从表4可以看出,具有效率比较优势省份的变动情况呈现以下特征:一是大部分油菜主产省具有稳定的效率比较优势。近20年来,作为油菜主产省的四川、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆(约占主产省总数的80%)一直具有油菜生产效率比较优势;二是少数油菜主产省始终或长期未能进入具有效率比较优势省份行列。河南省在考察期内一直是中国油菜主产省,但其油菜生产始终不具有效率比较优势;江西、内蒙同样一直是中国油菜主产省,但内蒙只在 2002年具有油菜生产的效率比较优势,江西在 1993年具有效率比较优势,之后退出具有效率比较优势省份,2011年以后才重新进入效率比较优势省份行列;三是少数非油菜主产省,如山西、黑龙江、上海、西藏、宁夏等,反而具有油菜生产的效率比较优势。

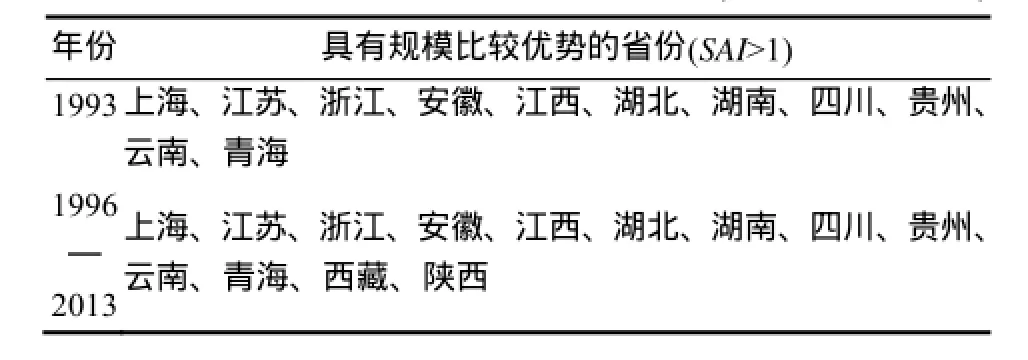

表5 具有油菜生产规模比较优势的省份(1993—2013年)

表5列出了1993年以来中国具有油菜生产规模比较优势的省份(SAI>1),这些省份的油菜生产规模与全国平均水平相比处于优势地位。从表5可以看出,具有规模比较优势省份的变动情况呈现以下特征:一是大部分油菜主产省具有相当稳定的规模比较优势。作为油菜主产省的江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、青海始终具有油菜生产的规模比较优势,陕西1993年以后也跨入具有规模比较优势省份的行列。二是少数油菜主产省始终未能进入具有油菜生产规模比较优势省份行列。例如,河南、内蒙、新疆一直不具有规模比较优势。三是少数非油菜主产省,如上海、西藏,反而一直或长期具有油菜生产的规模比较优势。

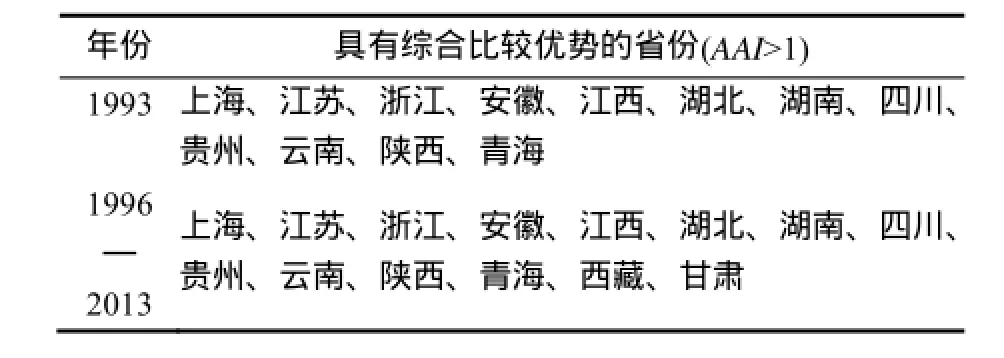

表6 具有油菜生产综合比较优势的省份(1993—2013年)

综合比较优势指数综合了效率比较优势指数和规模比较优势指数,能更为全面地反映一个地区在农作物生产上的优势程度[10]。1993年以来中国具有油菜生产综合比较优势的省份(AAI>1)具有以下特征:一是大部分主产省具有相当稳定的综合比较优势。作为主产省的江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、青海、陕西始终具有综合比较优势,甘肃在1993年以后也一直具有综合比较优势。二是少数油菜主产省,如河南、内蒙、新疆,始终不具有综合比较优势。三是少数非油菜主产省,如上海、西藏反而长期具有综合比较优势。

四、油菜生产空间布局演变诱因分析

1.水土、气候等自然资源因素分析

水土资源、气候与自然灾害等因素都会在一定程度上影响油菜生产的规模和产量,进而影响其布局[11]。长江流域的四川、湖北、贵州、云南、江西、湖南、安徽、江苏、浙江9省是中国油菜生长最适区,具有独特的气候条件,油菜生长季节水资源丰富,日照充足,种植条件优越,适合油菜的大规模生产,长期占据油菜主产区地位;河南属大陆型季风气候和亚热带湿润半湿润气候,光照充足,雨量适中,气候条件非常适合油菜生长,20年来播种面积不断增加;渭北旱塬油菜生产区是陕西油菜生产三大产区之一,由于易受旱、冻、病三大危害的影响,产量一直低而不稳,成为陕西油菜生产集中度一直徘徊波动的重要诱因;内蒙夏季气候短促炎热,日照强,降水集中,加上丰裕的土地禀赋,油菜生产集中度上升明显;西北甘肃、青海、新疆等地油菜种植受自然条件的限制较多,冬季严寒干燥,夏季高温,降水稀少,油菜生产集中度虽有所增长但难以取得突破。

2.区域经济差异因素分析

邓宗兵等认为工业化、城镇化形成的区域差异是造成粮食生产区域格局变化的外在拉力[7]。区域经济差异、经济社会发展的不平衡同样也构成了中国油菜生产空间布局演变的外在拉力。由于各地区域经济发展的差异,农民的非农就业机会存在差异,而这种差异又进一步造成微观层面农民生产决策的差异,并最终造成宏观层面油菜生产空间布局的演变。在东部地区,如江苏、上海、浙江等地,经济相对发达,农民非农就业机会较多,种植油菜的机会成本相对较高,农民往往选择少种或不种油菜,致使东部地区油菜的种植规模出现了较为明显的萎缩;在中西部地区,特别是西部地区,由于经济发展水平较低,非农产业不够发达,非农就业机会有限,使得农业劳动力在产业间的流动受到限制,农民不得不从事农业生产,从而为20年来中、西部地区油菜生产规模的扩大提供了人力保障。

3.科技、政策、机械化水平等社会因素分析

科技创新、产业扶持政策和机械化水平是油菜生产布局演变的三大推动力。在近 30年,油菜的抗(耐)菌核病育种、杂种优势利用和和品质相继取得突破,油菜的单产、营养品质、生产效益不断提高,促进了油菜种植面积的扩大和总产量的大幅增加[11];同时产业扶持政策对于指导并规范油菜生产也具有重要作用。在长江流域,油菜科研力量一直处于较高的水平,油菜科研机构和人才占全国的80%以上,加上2003年以来油菜产业扶持政策,包括良种补贴、农业保险、最低保护价收购、优势区规划等较多地倾向于长江流域,使得长江流域9省油菜种植规模不断扩大;2009年,农业部印发《油菜优势区域布局规划(2008—2015年)》,在长江流域优势区的基础上,新增北方油菜优势区(包括青海、甘肃、内蒙、新疆),并将黄淮流域的陕西也一并列入长江流域优势区,有力地促进了这些地区油菜种植规模的增长。此外,油菜生产环节的机械化水平也是影响油菜生产布局的重要因素。从全国来看,受油菜栽培方式、收获时间、天气及收获方式等因素影响,北方地区的油菜收获机械化水平高于南方地区,成为北方地区油菜生产规模指数上升的重要原因之一。

五、结论及其启示

1993年以来,中国油菜主产省虽然变化不大,但部分省份在主产省中的位次发生了一定的变动,例如安徽、江苏、江西、浙江、青海、新疆等省份在油菜主产省中的位次有所下降,而湖南、河南、云南、内蒙等省份在油菜主产省中的位次有所上升,陕西、甘肃等省份在油菜主产省中的位次则一直处于波动变化之中。从三大空间尺度的油菜生产规模指数变化情况来看,中国油菜生产布局总体呈现“东减、北移、西扩”的特征。南北方生产规模指数变化相对稳定;东部油菜生产规模指数下降明显,中部油菜生产规模指数变化趋势相对稳定,西部生产规模指数则明显上升;东北、华东、华南油菜生产规模指数明显下降,而华北、华中、西南油菜生产规模指数上升明显,西北生产规模指数变化较小。油菜产地集中度系数的波动上升表明,中国油菜产地集中度正在走向更高的水平,油菜产地越来越集中。进一步测算中国各省油菜生产的效率比较优势、规模比较优势及综合比较优势则发现:大部分油菜主产省长期以来具有十分稳定的效率比较优势、规模比较优势和综合比较优势,长江流域、北方春油菜区等传统油菜生产区域始终具备稳定的比较优势。

根据上述结论,未来各地区应在把握中国油菜生产布局演变趋势的基础上,根据各自比较优势采取不同的发展策略。华东、华中、西南、西北地区,尤其是长江流域地区一直以来是中国油菜生产的传统优势区域,今后应继续维持和提升三大比较优势,为此,需要加大科研力度,研究推广新技术并努力提高机械化水平,同时还要通过严格的耕地保护制度维持现有油菜的生产规模。河南、内蒙油菜播种面积虽不断增加,但作为油菜主产省不具备三大比较优势,今后应注重提高油菜生产的比较效益,加快科技研发与推广,并加大油菜播种面积。江西油菜生产虽具有规模比较优势和综合比较优势,但不具备效率比较优势,今后应加强同其他油菜主产省的科技交流与合作,加快提高其油菜单产水平。

注释:

① 数据来源于《中国农村统计年鉴》及《中国统计年鉴》。

② 数据来源于联合国商品贸易数据库(UN COMTRADE),网址:http://comtrade.un.org/。

③ 南北划分大致以秦岭—淮河线为界,南方地区包括江苏、上海、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、西藏、海南、重庆,北方地区包括河北、山西、北京、天津、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。三大地带按照国家“七五”计划中的划分标准。七大产区借鉴《中国经济年鉴》和《中国农村住户调查年鉴》采用的区域划分方法:东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(北京、天津、河北、内蒙、山东、山西)、华东(上海、江苏、浙江、安徽、江西)、华中(河南、湖北、湖南)、华南(福建、广东、广西、海南)、西南(四川、重庆、贵州、云南、西藏)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。

参考文献:

[1] 王汉中.我国油菜产业发展的历史回顾与展望[J].中国油料作物学报,2010(2):300-302.

[2] 章胜勇.中国油料作物比较优势及生产布局研究[D].武汉:华中农业大学,2005.

[3] 殷艳,廖星,余波,等.我国油菜生产区域布局演变和成因分析[J].中国油料作物学报,2010(1):147-151.

[4] 吴春彭.长江流域油菜生产布局演变与影响因素分析[D].武汉:华中农业大学,2011.

[5] 伍山林.中国粮食生产区域特征与成因研究——市场化改革以来的实证分析[J].经济研究,2000(10):38-45+79.

[6] 刘雪,傅泽田,常山.我国蔬菜产地整体格局的变化分析[J].农业现代化研究,2002(1):9-12.

[7] 邓宗兵,封永刚,张俊亮,等.中国粮食生产区域格局演变研究[J].农业技术经济,2013(9):108-114.

[8] 胡浩,张锋,黄延珺,等.中国猪肉生产的区域性布局及发展趋势分析[J].中国畜牧杂志,2009,20:43-47.

[9] 杨锦莲.中国油菜产业竞争力研究[D].武汉:华中农业大学,2004.

[10] 张怡.中国花生生产布局变动解析[J].中国农村经济,2014(11):73-82+95.

[11] 熊秋芳,文静,沈金雄.依托科技创新推进我国油菜产业发展[J].农业经济问题,2013(1):86-91.

责任编辑:李东辉

Analysis of spatial distribution evolution and determinants of rapeseed production in China

CHENG Yuanzi, LI Gucheng, LI Qiannan

(Economics and Management College & Center for Hubei Rural Development, Huazhong Agricultural University,Wuhan, 430070, China)

Abstract:Based on the producing concentration index, production scale index, origin concentration coefficient, efficiency comparative advantage index, scale comparative advantage index and comprehensive comparative advantage index, the empirical analysis of the spatial distribution evolution of China’s rapeseed production during the period of 1993-2013 shows that: The main rapeseed production provinces have changed little since 1993, but the ranking of some main provinces has changed, of which the ranking of main provinces in Southwest China and Central China move up significantly, but the ranking of main provinces in Northwest China and East China has declined with different degrees; in view of the regional distribution, the spatial evolution of China’s rapeseed production presents the characters of “eastward subtraction, northward move and westward expansion”; the increasing of coefficient volatility of rapeseed origin concentration indicates that the origin concentration degree of China's rapeseed production is moving toward a higher level, and the origin becomes more and more concentrated; after a further measuring of three comparative advantage index, this paper finds that most of the main rapeseed production provinces have a long-time stability in efficiency advantage, scale advantage, comprehensive comparative advantage, and the Yangtze River Valley, the northern spring rape districts as well as other traditional rapeseed production areas always have a stable comparative advantage.

Keywords:rapeseed production; spatial distribution; evolution; determinants; China

中图分类号:F326.11

文献标志码:A

文章编号:1009-2013(2016)02-0009-07

DOI:10.13331/j.cnki.jhau(ss).2016.02.002

收稿日期:2016-01-23

基金项目:国家自然科学基金项目(71273103,71473100);国家“万人计划”青年拔尖人才支持计划华中农业大学自主科技创新基金项目(2012YQ003);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2662015PY093)

作者简介:程沅孜(1990—),男,安徽黄山人,硕士研究生。