内蒙古农业资源利用区域差异分析

2016-07-18侯智惠梅连杰侯安宏逄焕成

侯智惠,梅连杰,侯安宏,逄焕成

(1.中国农业科学院农业资源与区划研究所,北京 100081;2.内蒙古农牧业科学院农业资源与区划研究所,呼和浩特 010031;3.内蒙古伊利集团奶粉事业部,呼和浩特 010080)

·农业区划·

内蒙古农业资源利用区域差异分析

侯智惠1,2,梅连杰3,侯安宏2,,逄焕成1※

(1.中国农业科学院农业资源与区划研究所,北京100081;2.内蒙古农牧业科学院农业资源与区划研究所,呼和浩特010031;3.内蒙古伊利集团奶粉事业部,呼和浩特010080)

摘要从农业资源利用的区域差异性分析入手,文章以内蒙古12个盟 (市)为研究样本,从农业资源、农业生态压力、农业生态保护、农业经济及社会发展等5个方面,选择18个评价指标,运用因子分析方法确定权重,测算农业资源利用综合指数,分析各盟 (市)农业资源利用的差异,进而对因子分析结果进行聚类分析,辨别内蒙古农业资源利用的区域相似性。结果表明:(1)从农业发展因子得分来看,通辽市、呼伦贝尔市、赤峰市及兴安盟分别为1.870、1.275、1.136及0.165,是内蒙古农畜产品生产基地,内蒙古农业资源保护的核心区域;(2)从草地利用因子得分来看,呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、鄂尔多斯市及阿拉善盟分别为1.834、1.372、0.279及1.443,是内蒙古草原生态保护的重点区域;(3)从社会发展因子得分来看,呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及乌海市分别为0.906、1.342、1.493及0.401,是内蒙古经济高速发展区域,其农业资源保护面临双重压力。基于此农业资源利用相似性较高的区域可以分为3类,分别是农业主产区、经济高速发展区、草地生态保护区。

关键词内蒙古农业资源利用因子分析聚类分析

农业资源是农业赖以发展的基础,2015年农业部等多部委联合印发《全国农业可持续发展规划2015 ~2030年》,提出我国要加快发展资源节约型、环境友好型及生态保育型农业,加快转变农业发展方式。走一条中国特色的农业可持续发展之路已在政界与学界达成广泛共识,我国各地区农业资源禀赋各异,实现农业可持续发展的途径千差万别,认真分析各地农业资源特点,因地制宜地制定农业发展策略,是实现中国特色农业可持续发展之路的重要保障。

20世纪80年代以来,农业资源可持续利用问题开始在我国受到关注。众多学者主要从农业资源可持续利用的障碍因素[1-2]、区域调控[3]、模式[4-7]、途径[8]、评价指标[9]与分析评价[10-11]等方面进行了大量有益的探索。内蒙古是我国重要的农畜产品生产基地之一,刘海燕[12](2002)在对我国农业资源承载力进行分析中得出内蒙古1998年农业资源承载力指数为39.36,在我国30个省市中处于比较低的水平,排于倒数第五位。刘海涛[13](2011)分析预测2010~2019年内蒙古生态承载力有下降的趋势。吴全[14](2008)分析得出内蒙古12个盟 (市)的农业水土资源可持续利用潜力指数介于1.025至3.252之间,其中呼伦贝尔市最高,乌海市最小。上述针对不同时空尺度的农业资源可持续利用问题的研究为该研究提供了理论参照与逻辑起点,但前人研究较少从差异性与相似性开展农业资源可持续利用评价。基于差异性分析便于因地制宜采取措施保护农业资源,相似性分析有助于不同区域之间相互借鉴成功的农业资源保护与治理经验,促进区域整体农业资源的可持续利用水平。该文在前人研究的基础上,以在我国农、牧业资源均较典型的内蒙古作为研究对象,从农业资源数量、农业生态面临的压力、农业生态保护的力度与经济社会发展水平等方面选择评价指标,分析农业资源利用的区域差异性与相似性,探求因地制宜加强农业资源保护与治理的对策措施。

1 评价指标及研究方法

农业资源可持续利用的评价方法主要有综合指数法[15]、数据包络分析法[16]、生态足迹法[17]、承载力指数法[12],在参考有关学者相关研究的基础上,以可持续发展理论与生态-经济-社会耦合理论为基础,针对区域农业资源特征与可持续利用的多目标要求,建立符合内蒙古区域特点的评价指标体系,采用因子分析法确定各指标的权重,对内蒙古农业资源的可持续利用水平进行多指标综合评价,并对分析结果进一步开展聚类分析,区别农业资源利用的差异性与相似性。

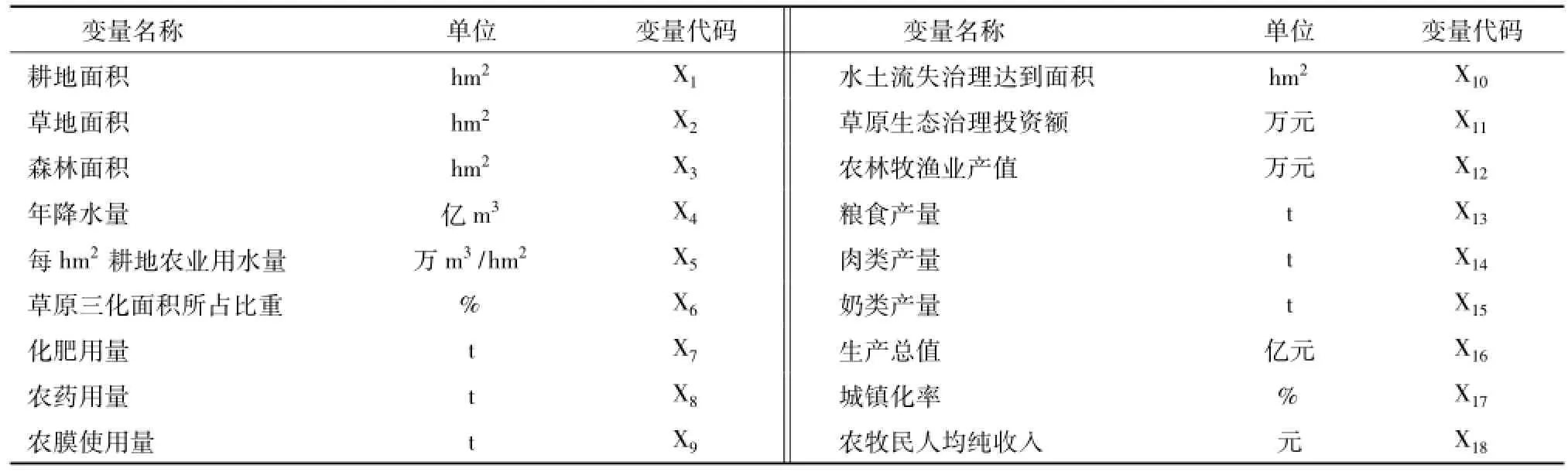

1.1评价指标

考虑影响内蒙古农业资源可持续利用的主要因素,遵循科学性、主导性、差异性及可操作性原则、分别从农业资源数量 (变量X1~X5)、农业生态压力 (变量X6~X9)、农业生态保护力度 (变量X10~X11)、农业经济 (变量X12~X15)与社会发展 (变量X16~X18)等5个方面,选择18个评价指标对内蒙古农业资源可持续利用水平进行评价分析。

表1 原始变量

1.2数据来源

基于数据可获得性、评价结果可比性及分析结论的可借鉴性考虑,该文以呼和浩特市、包头市、乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、兴安盟及阿拉善盟等12个盟 (市)级行政区划单元为评价单元。表1的18个指标中耕地面积、化肥用量、农药用量、农膜用量、农林牧渔业产值、粮食产量、肉类产量、奶类产量、农牧民人均纯收入、生产总值等10个指标数据来自2013年内蒙古经济社会调查年鉴,农业用水量与年降水量2个指标数据来源于2012年内蒙古水利公报,草原面积数据来源于2012年内蒙古草原监测报告,草原三化 (沙化、退化、盐渍化)面积与草原生态治理投资额数据来源于内蒙古农牧业厅统计,水土流失治理达到面积数据来源于2012年内蒙古水土保持监测公报,森林面积与城镇化率2个指标数据由2013年内蒙古经济社会调查年鉴统计资料整理得来。

1.3评价方法

首先,运用相关分析法进行变量相关性分析。为突出反映农业资源利用的主要影响因子,根据相关系数表对变量进行取舍调整,舍弃森林面积、奶类产量、农膜使用量、水土流失治理达到面积及每hm2耕地农业用水量5个指标,最终形成由13个指标构成的评价指标体系,相关系数分析显示变量间具有较强的相关性,适合做因子分析。

其次,运用因子分析法测算因子得分。选用SPSS19.0软件的因子分析模块,对变量进行归类,提取变量共性特征,通过对原始数据进行标准化处理、计算相关系数矩阵、计算特征根与特征向量、计算方差贡献率、确定因子、进行因子旋转等计算过程,求得各因子得分。继而,运用综合指数函数 (1)计算各评价单元的综合得分。

式中,wm为旋转后因子的方差贡献率,Fm为各因子得分。

最后,运用聚类分析方法,对因子分析结果进行聚类分析,分析各盟 (市)农业资源利用的相似性特征。

2 结果与分析

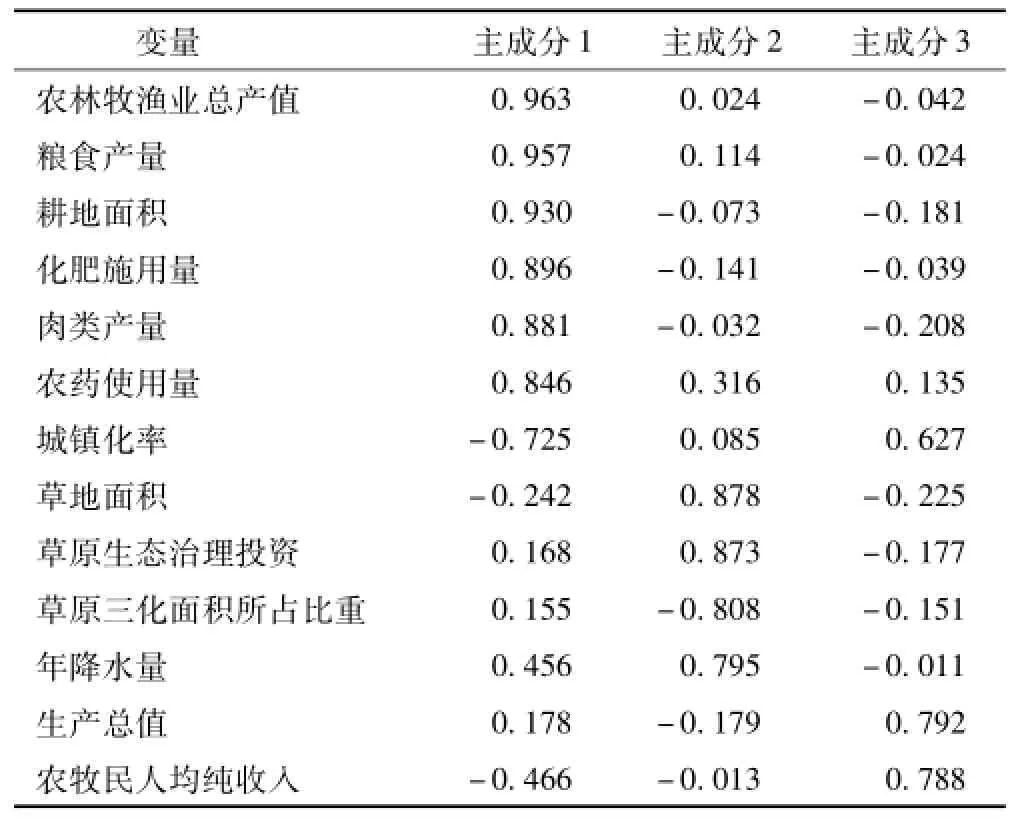

运行SPSS19.0软件的因子分析模块,选择主成分分析法作为确定因子变量的方法,确定能够解释观测变量之间相关关系的最小因子个数。分析结果显示,前3个因子的特征值均大于1,第1个因子旋转后的贡献率为46.88%,第2个因子贡献率为23.06%,第3个因子贡献率为14.18%,3个因子的累计贡献率为84.13%,基本能反映13个指标的信息,因此选择前3个因子为公因子。

选择方差最大旋转法对因子载荷矩阵旋转(表2)。因第1个因子在农林牧渔业产值、粮食产量、耕地面积、化肥使用量、肉类产量、农药使用量、城镇化率等7个变量上具有较高的载荷,主要反映了农业的投入产出水平,将其概括为农业发展因子。第2个因子在草地面积、草原生态治理投资额、草原三化面积所占比重及年降水量等4个变量上具有较高的载荷,主要反映了草地的利用水平,因此将其概括为草地利用因子。第3个因子在农牧民人均纯收入与生产总值2个变量上具有较高的载荷,主要反映了社会发展水平指标组的信息,因此将其概括为社会发展因子。

表2 旋转后的因子载荷矩阵

2.1农业发展水平差异分析

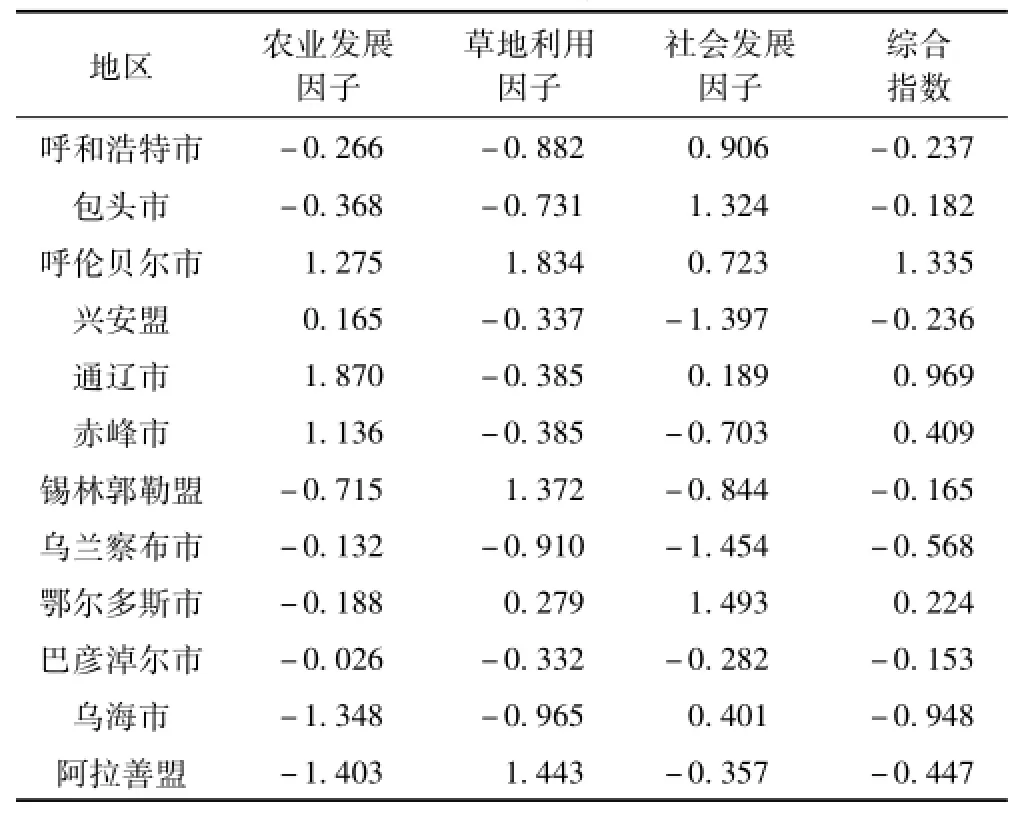

通辽市、呼伦贝尔市、赤峰市、兴安盟4个盟(市)是内蒙古重要的农畜产品生产基地,农业发展因子得分为正值 (表3),4个盟 (市)的粮食产量占全区的 79.66%,肉类产量占全区的57.4%,化肥与农药使用量分别占全区用量的64.73%与81.71%,为保持农业的可持续发展,需及时探寻提高化肥与农药使用效率,减少使用量的有效方法,减轻其对农业生态的负面影响。阿拉善盟、乌海市及锡林郭勒盟境内耕地较少,粮食产量较低,农业发展因子得分在12盟 (市)中处于后3位。鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、巴彦淖尔市及乌兰察布市等5个市的农业发展因子得分为负值,低于12个盟 (市)的平均水平,主要受耕地与水资源禀赋的限制所致,需在保护农业资源,提高资源的利用效率上寻求出路。

表3 因子得分

2.2草地利用水平差异分析

呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、阿拉善盟及鄂尔多斯市的草地利用因子得分为正值,呼伦贝尔市与锡林郭勒盟是内蒙古草原面积较大,草原可持续利用水平较高的地区。鄂尔多斯市处于荒漠草原区,气候干旱少雨,阿拉善盟沙漠与戈壁所占面积较大,2个地区草原受沙化、荒漠化的威胁较大,是内蒙古草原生态治理的难点与重点。通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市及兴安盟草原利用因子得分略低于全区平均水平,其丰富的农副产品为发展农区畜牧业提供了条件,改善农副产品饲料化加工储运技术,提高作物秸秆利用率,对增强内蒙古畜产品的生产能力具有重要的作用。呼和浩特市、包头市、乌海市及乌兰察布市等4个市具有较好的区位优势,畜产品的加工、运输能力较强,通过加大优质牧草的种植,发展草食畜牧业,有助于将保护草原与提高畜牧业生产能力同步推进。

2.3社会发展水平差异分析

经济社会发展对资源具有正反两方面作用,一方面经济发展需要消耗资源,产生生产生活垃圾,污染环境;另一方面在满足人们物质生活需求的同时,通过增加生态环境治理,使资源环境得到休养生息,改善生存环境。鄂尔多斯市、包头市及呼和浩特市构成了内蒙古金三角经济圈,社会发展因子得分分列前3位,在工业化与城镇化的发展中需尽量避免对农业资源的挤占与污染。呼伦贝尔市、通辽市及乌海市的社会发展因子高于12盟 (市)的平均值,处于中等水平。赤峰市、锡林郭勒盟、阿拉善盟及巴彦淖尔市社会发展因子得分处于内蒙古中等偏下的位置。兴安盟与乌兰察布市属于内蒙古经济比较落后的地区,社会发展因子处于12盟 (市)的后两位。

2.4农业资源利用综合差异分析

内蒙古12个盟 (市)的农业资源利用综合指数介于1.335与-0.948之间,呼伦贝尔市得分最高,其农业发展因子、草地利用因子及社会发展因子均为正值,乌海市最低,耕地与草地资源很少,只有社会发展因子为正。呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市及鄂尔多斯市综合指数均为正值,属于内蒙古农业资源可持续利用水平较高的地区,通辽市与赤峰市综合因子得分为0.969与0.409,农业发展因子得分较高对综合指数为正值的贡献较高,鄂尔多斯市综合指数为0.224,社会发展因子得分较高是形成的综合得分为正值的主要原因。呼和浩特市与包头市综合指数为-0.237与-0.182,虽然社会发展因子得分均较高,但是其它两个因子得分均为负值,致使综合指数为负值。乌兰察布市与巴彦淖尔市综合指数为-0.568与-0.153,其3个因子得分均为负值。阿拉善盟与锡林郭勒盟综合指数为-0.165与-0.447,草原面积较大,只有草地利用因子得分为正值,其他两个因子得分为负值。兴安盟综合指数为-0.236,其社会发展因子与草地利用因子得分为负值,农业发展因子略高于12盟 (市)平均值。

2.5农业资源利用相似性分析

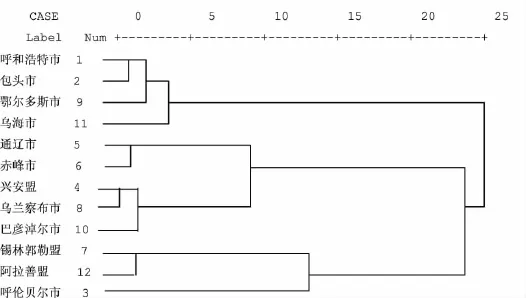

为了进一步了解内蒙古农业资源利用的区域共性特征,借助SPSS软件,采用Q型聚类方法,对内蒙古农业资源可持续性利用因子分析结果进行聚类分析,聚类方法使用离差平方和法,按欧氏距离平方测度样本的相似性。据此将12个盟 (市)分为3类 (图1):①类为呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及乌海市;②类为锡林郭勒盟、阿拉善盟、呼伦贝尔市;③类为通辽市、赤峰市、兴安盟、乌兰察布盟及巴彦淖尔市。

①类4个盟 (市)的共性特征是社会经济高速发展,二、三产业较发达,农业在国民经济中所占比重较小,属于经济高速发展区。

②类3个盟 (市)的共性特征是草原面积比较大,锡林郭勒盟、阿拉善盟及呼伦贝尔市草原面积分别占全区草原面积的25.7%、23.8%及13.3%,草原的合理利用与保护是本区域农业资源可持续利用的重点关注领域,属于草地生态保护区。

③类5个盟 (市)的共性特征是第一产业产值占生产总值的比较重较高,农畜产品产量在全区占有较大比重,是内蒙古重要的农畜产品生产基地,属于农业主产区。

3 结论与建议

3.1结论

通过文中对内蒙古农业资源可持续利用水平的差异性与相似性分析,主要得出以下结论:

图1 聚类谱系

(1)内蒙古农业资源可持续利用综合指数介于1.335与-0.948之间,得分由高到低的顺序依次为:呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、锡林郭勒盟、包头市、兴安盟、呼和浩特市、阿拉善盟、乌兰察布市及乌海市。

(2)通辽市、呼伦贝尔市、赤峰市及兴安盟农业发展因子得分为正值,是内蒙古农畜产品生产基地,农业资源保护与农业综合生产能力提升的重点区域。

(3)呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、鄂尔多斯市及阿拉善盟集中了内蒙古70.7%的草原,是内蒙古草原利用与生态保护的重点区域。

(4)呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及乌海市二、三产业较发达,需在农业资源数量与质量等2个方面加大保护力度。

(5)运用聚类分析,采用不可重复分类法,内蒙古12个盟 (市)被分为农业主产区、经济高速发展区及草地生态保护区等3类。

3.2建议

为了提高内蒙古农业资源的可持续利用水平,推动内蒙古走一条生产、生活与生态“三生”共赢的农牧业发展道路[18],提出以下建议。

(1)在农业主产区,主要通过转变农业生产方式,提高农业资源可持续利用水平

在通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市、兴安盟及乌兰察布市等农业主产区,化肥施用量合计占到全区的71.18%,耕地化肥施用量平均为309.32kg/hm2,农业生产仍属于高投入换取高回报的粗放经营模式,并且对化肥与农药的依赖性较强,控制农业面源污染的压力较大,应从品种创新、耕作制度创新、管理制度创新等多种途径寻求提高农业产出水平的方法,积极转变生产方式,发展生态农业、低碳农业,合理控制化肥施用量,禁用高毒与高残留农药,防治环境污染,维护生态平衡,在满足人们对农产品数量需求的同时,通过提升农产品质量与安全性来增加农产品附加值,减少高投入对资源环境所造成的压力,不断提高生态系统的稳定性与持续性,增强农业发展后劲。

(2)在草地生态保护区,要综合平衡生态保护、生产发展及文化传承的关系

草地资源是发展草地畜牧业的物质基础,同时还是人类宝贵的生物基因库与重要的生态屏障[19]。内蒙古草原面积占全区土地面积的74.39%,草地资源可持续利用因子贡献率为23.06%,是内蒙古农业资源可持续利用中非常重要的组成部分。保护天然草原,关键是实现草畜平衡。呼伦贝尔市、锡林郭勒盟及阿拉善盟草原面积占全区的62.8%,是内蒙古草地资源比较丰富的地区,在此3个盟市一方面通过劳动力转移、实行草牧场流转、发展规模化经营,提高天然草原的生产效率;重点发展集生产、旅游观光及传承民族文化于一体的上规模的家庭生态牧场,将保护草原与保护草原文化有机结合在一切,使牧民成为草原的保护者与保护草原的受益者,令草原成为持续创造经济效益、生态效益与草原文化的宝库;另外加强草原品牌建设,开展天然草原畜产品原产地认证,提高畜产品的质量管理,在消费者心中树立起有机、绿色的草原品牌形象,实现优质优价,从而实现畜牧业发展、牧民增收及生态保护互相协调的发展格局。

(3)在经济高速发展区,合理规划城镇与工业建设,保护农业资源

生态环境问题的产生根植于社会经济的运行过程中,经分析社会发展因子的方差贡献率为14.18%,反映了经济社会发展对农业资源可持续利用具有重要作用。在呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及乌海市等经济高速发展区,在城镇化与工业化快速发展的进程中,要加强对工业“三废”的监管与治理,合理规划城市建设,避免城镇化过程对土地资源、水资源的过度消耗,寻求经济发展与资源保护协调发展机制[20],保护农业资源的可持续利用水平。

参考文献

[1]雷玉桃,王雅鹏.西部地区农业资源可持续利用的障碍因素分析.中国人口.资源与环境,2002,12(5)∶65~67

[2]高强,刘子玉.中西部农业资源可持续利用的制约因素分析.农村经济,2002,(12)∶84~85

[3]罗其友,唐华俊,陈尔东,等.农业基本资源可持续利用的区域调控研究.经济地理,1999,19(3)∶78~82

[4]周小萍,陈百明,周常萍.区域农业资源可持续利用模式及其评价研究.经济地理,2004,24(1)∶85~90

[5]周小萍,陈百明.农业资源可持续利用模式及案例分析——以冀中南平原为例.地理科学进展,2003,22(4)∶417~425

[6]刘兴元,王锁民,郭正刚.半干旱地区农业资源的复合经营模式及生态经济耦合效应研究.自然资源学报,2004,19(5)∶624~631

[7]刘爱民,封志明,李飞.农业资源利用模式间的转换及案例分析.自然资源学报,1998,13(3)∶193~197

[8]尚杰.中国农业资源可持续利用的途径研究.黑龙江工程学院学报,2002,16(2)∶3~6

[9]徐勇.农业资源高效利用评价指标体系初步研究.地理科学进展,2001,20(3)∶240~246

[10] 许尔琪,张红旗.中国生态脆弱区土地可持续利用评价研究.中国农业资源与区划,2012,33(3)∶1~6

[11] 牛文元.中国农业资源的可持续性分析.自然资源学报,1996,11(4)∶293~300

[12] 刘海燕.农业资源可持续利用研究——农业资源承载力和可持续性评价.中国农业大学,博士论文,2002

[13] 刘海涛.基于能值生态足迹模型的内蒙古自治区生态承载力与生态安全研究.西南大学,2011

[14] 吴全,朝伦巴根,赵国平.内蒙古农业水土资源可持续利用潜力模糊评价研究.水土保持研究,2008,15(3)∶141~145

[15] 陈家金,李丽纯,李文.福建省农业资源可持续利用综合评估方法研究.中国生态农业学报,2008,16(5)∶1234~1238

[16] 程叶青.农业资源可持续利用综合评价模型.辽宁农业科学,2004,(2)∶7~9

[17] 刘钦普,林振山.江苏省耕地利用可持续性动态分析及预测.自然资源学报,2009,24(4)∶594~601

[18] 刘北桦.强化农业资源持续利用工作积极推动区域农业协调发展.中国农业资源与区划,2014,35(3)∶1~5

[19] 王祥兵,陈永祥.草场资源可持续利用评价模型及实证研究.中国农业资源与区划,2015,36(2)∶61~69

[20] 占纪文.生态文明视野下城镇化与耕地保护协调发展研究——以福建省宁德市为例.中国农业资源与区划,2014,35(4)∶13~19

ANALYSIS OF THE REGIONAL DIFFERENCE OF AGRICULTURAL RESOURCES UTILIZATION IN INNER MONGOLIA

Hou Zhihui1,2,Mei Lianjie3,Hou Anhong2,Pang Huancheng1※

(1.Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China;2.Inner Mongolia Academy of Agriculture and Animal Husbandry,Huhhot 010031,China;3.Inner Mongolia Yili Group Co.,Huhhot 010080,China)

AbstractTaking 12 leagues and cities in Inner Mongolia as research sample,this paper analyzed the regional differences of agricultural resources utilization based on 18 evaluation indexes,which were chosen from 5 aspects such as agricultural resources,agro-ecology stress,agro-ecology protection,and the development of agricultural economy and society.Factor analysis was applied to determine the weight and calculate the comprehensive index of agricultural resources utilization,meanwhile the differences of agricultural resources utilization in every leagues andcities were analyzed and then the result of factor analysis were clustering analyzed.The regional similarities of agricultural resources utilization in Inner Mongolia were distinguished.The results showed that the agricultural development indexes of Tongliao City,HulunBuir City,Chifeng City and Xing'an League were 1.870,1.272,1.136 and 0.165,respectively,where were the production bases of agricultural and animal products and core areas of agriculture resources protection in Inner Mongolia.The grassland utilization scores of HulunBuir City,XilinGol League,Ordos City and Alashan,were 1.834,1.372,0.279 and 1.443,respectively,where were the key area of steppe ecology protection in Inner Mongolia.The scores of social development factors were 0.906,1.042,1.493 and 0.401,which were rapid development regions in Inner Mongolia and faced double pressures in agriculture resources protection.Based on these,the regions with high similarity in agricultural resources utilization could be divided into three categories,i.e.,agricultural heartland,rapid economic development area and grassland ecological reserve.KeywordsInner Mongolia;agricultural resources utilization;factor analysis;clustering analysis

中图分类号:F323.1;F323.2

文献标识码:A

文章编号:1005-9121[2016]01-0160-07

doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20160126

收稿日期:2015-08-25

作者简介:侯智惠 (1976—),女,内蒙古通辽市人,博士、助理研究员。研究方向:农业资源区划。※通讯作者:逄焕成 (1964—),男,山东高密人,研究员、博士生导师。研究方向:耕作制度研究。Email:panghuancheng@caas.cn