书房中的宋瓷

2016-07-16刘涛

刘涛

中国传统的书房用品,除作为“四宝”的笔、墨、纸、砚外,还有与之搭配使用的笔格、笔洗、水注、镇纸等。而书房雅事中,品香和赏花不可或缺,这样香器和花器自然也是书房用品的一部分。文人好古,书房用品以古为雅,以古为贵,这在两宋时就已成风气了。

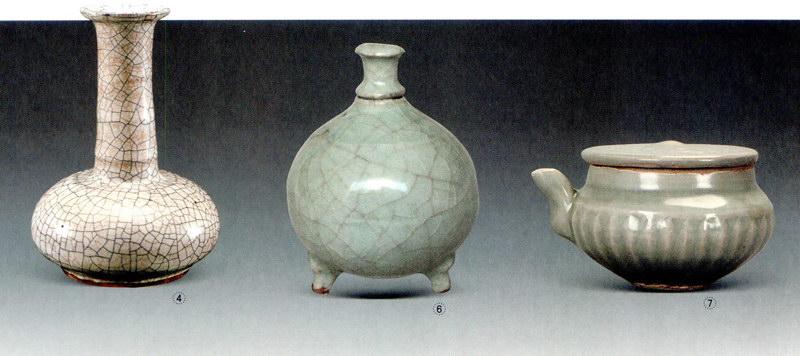

不過,当时书房中的“古物”还大致限于三代铜器、玉器等,而少有陶瓷器。宋元时代的官、哥、定、龙泉等名窑佳器(图1~4)直到明代成为“古物”“玩物”后,才备受青睐而成为书房珍品。似乎可以说,宋瓷进入中国人的审美意识和“美的生活”,正是从进入书房开始的。

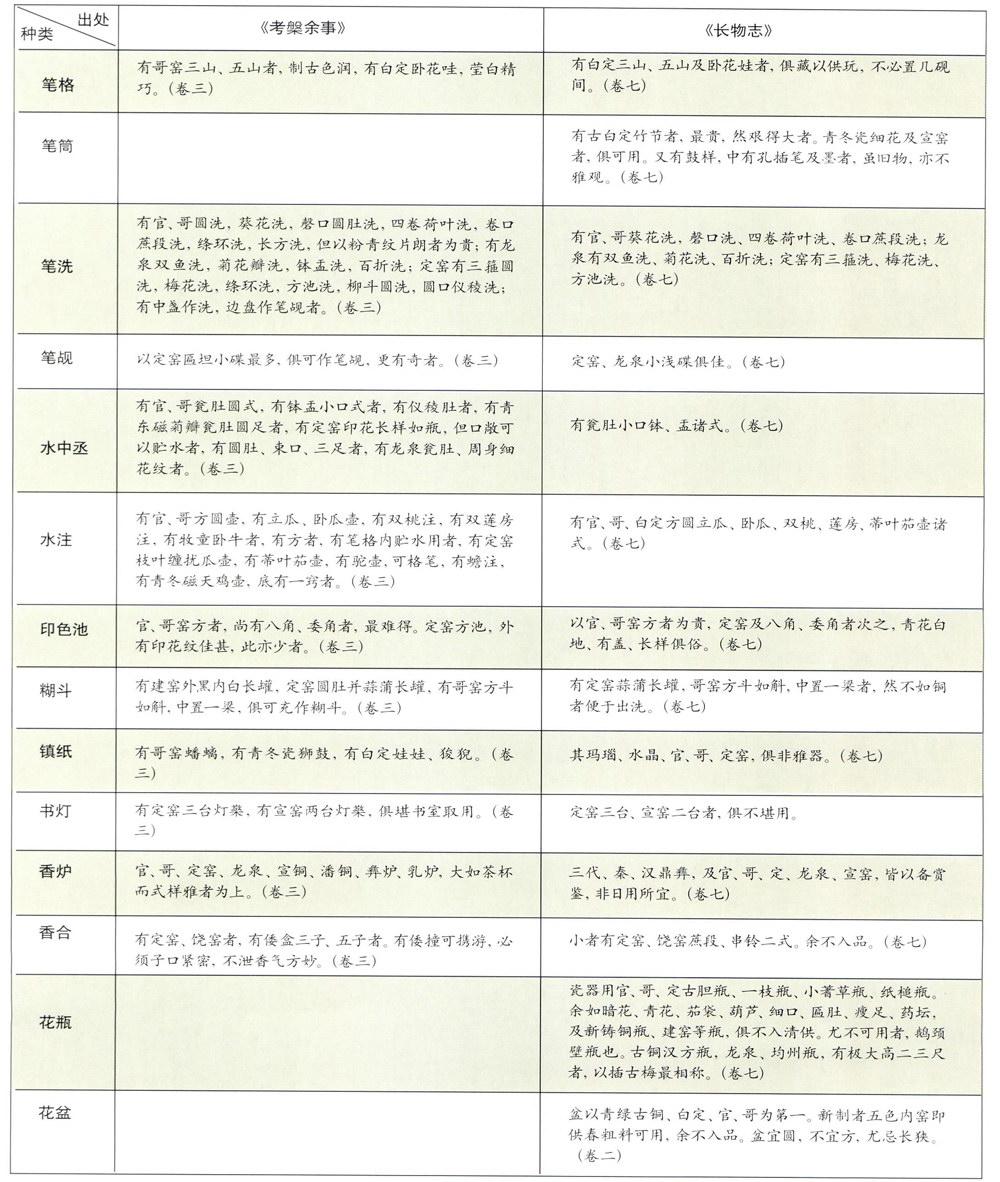

成书于明万历十九年(1591年)的高濂《遵生八笺》,描述了当时文人理想中的书房,其中提到“旧窑”“哥窑”“定瓶”等文具与摆件:“斋中长桌一,古砚一,旧古铜水注一,旧窑笔格一,斑竹笔筒一,旧窑笔洗一,糊斗一,水中丞一,铜石镇纸一。左置榻床一,榻下滚脚凳一,床头小几一,上置古铜花尊,或哥窑定瓶一……”几乎是同时成书的屠隆《考槃余事》以及稍晚的文震亨《长物志》所记书房用品中,也多有官、哥、定和龙泉等宋窑器(见附表。图5~11)。

明人对宋瓷已有相当深入的认识,明初曹昭的《格古要论》就对汝、官、哥、定、龙泉、景德镇以及吉州、建窑、磁州窑等宋瓷品种和特点详加指述,并在鉴赏上有了一定标准。在明人眼中,官、哥、汝窑青瓷“以粉青为上,淡白次之,油灰最下。”其釉面开片“取冰裂、鳝血、铁足为上,梅花片、黑纹次之,细碎纹最下。”宋代名窑瓷器身价不菲,正如董其昌在《骨董十三说》中所言:“可使一瓷盘、一铜瓶几倍黄金之价,非世俗所知也。”晚明时,这些宋瓷已堪与商彝周鼎并重,其鉴赏也成为一门专属文人的学问。

不仅仅是学问。在晚明文人那里,古物鉴赏的目的,也是为了明确一个区分“雅”与“俗”的标准。《长物志》卷七“器具”云:“今人见闻不广,又习见时世所尚,遂致雅俗莫辨。更有专事绚丽,目不识古,轩窗几案,毫无韵物,而侈言陈设,未之敢轻许也。”该书卷六“几榻”也说:“古人制几榻,虽长短广狭不齐,置之斋室,必古雅可爱。……今人制作,徒取雕绘文饰,以悦俗眼,而古制荡然,令人慨叹实深。”显见,这里尊崇的是简朴的“古雅”之美,而排斥“专事绚丽”的过度装饰。也就是说,按晚明文人的审美标准,合乎“古制”即“雅”,反之则“俗”。家具如此,其他亦然。简素却饶有“开片”“紫口铁足”“泪痕”等自然之趣的汝、官、哥、定等宋瓷,无疑最能体现这一标准。

书房通常为文人所设,是其身份地位的象征。书房用品及“玩物”也最能体现文人的心志与情趣。借董其昌的话说:“立身以德,养身以艺。……玩礼乐之器可以进德,玩墨迹旧刻可以精艺,居今之士可与古人相见在此也”(《骨董十三说》)。而在世风奢靡的晚明,巨商大贾乃至艺妓、衙役也都附庸风雅,置设书房。《金瓶梅》三十四回中就有对暴发户西门庆书房“翡翠轩”的细致描绘:“……里面地平上安着一张石黑漆镂金凉床,挂着青纱帐幔。两边彩漆描金书柜,盛的都是送礼的书帕、尺头,几席文具书籍堆满。绿纱窗下,安放一只黑漆琴桌,独独放着一张螺甸交椅。书箧内部是往来书柬拜帖,稍并送中秋礼物帐簿。”冯梦龙《喻世明言》卷十二中也着意刻画了江州名妓谢玉英的“小小书房”:“明窗净几,竹榻茶垆。床间挂一张名琴,壁上悬一幅古画。香风不散,宝炉中常爇(ruò)沉檀;清风逼人,花瓶内频添新水。万卷图书供玩览,一枰棋局佐欢娱。”书房已不再是文人专属。所不同的,也只有雅俗之别。西门庆的书房陈设,“雕绘文饰,以悦俗眼”,正是文氏所嫌恶的那种。虽里面也有“堆满”的书籍,但那只是摆饰而已。谢玉英书房中的“万卷图书”只怕亦是如此。而真正读书人的书房则尚清简,所谓“左右数书册,朝夕一草堂”(陆游《书日用事二首》)是也。竞奢崇侈之世,文人士大夫之所以热衷于雅俗之辨,实际上也是为了“进德成艺”,高标自我,维护他们正受到商品化侵蚀的文化权利与地位。进而可说,当时所谓的“长物”并非“身外之物”,而是文人士大夫的傍身之物、安身之物。

从《考槃余事》《长物志》等晚明著述看,如前所说,书房中的宋瓷多为官、哥、定和龙泉等制品。至于宋名窑中号为“魁首”的汝窑则未列其中。其他“宋窑”如今日声名赫赫的耀州、吉州、钧窑等,也极少提及甚至未涉一笔。这当然也不奇怪。汝窑在南宋时已“近尤艰得”,深藏秘府(图12)。及至清季,亦始终为朝堂君臣所有;耀州和吉州虽亦各有佳器,但似乎一直不入鉴藏;而钧窑“质甚厚”,或也少有文具,不堪清玩,多用来莳花种草。如《遵生八笺》认为钧窑盆“惟可种蒲(菖蒲)”,《长物志》说钧窑大瓶“插古梅最相称”。其时不贵钧窑或还有一个原因,即明人多不把钧窑当“宋窑”看。直到晚明,人们眼中的钧窑还只是花器为主的“官钧”一类。那些以天青、天蓝为基调的日用类钧瓷,则多被视为汝窑制品(一些确为汝州窑场烧制)。“宋钧”之名始见于清初,而“官钧”被认定为“宋窑”,这个时间更是到了乾隆以后。

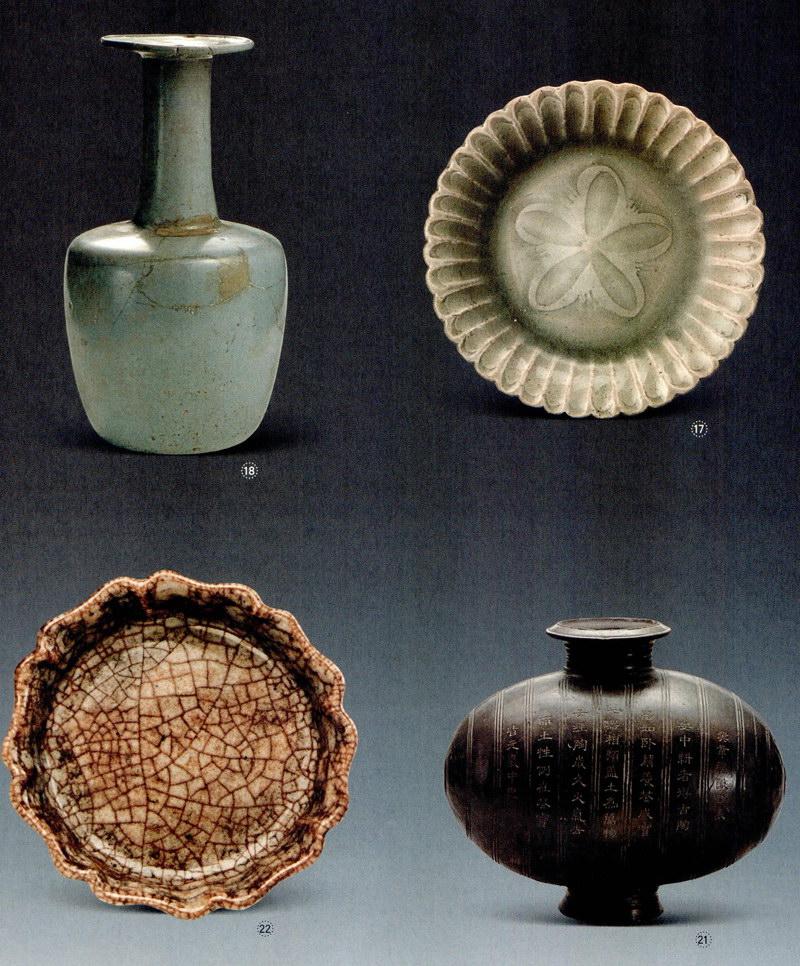

其实,明清书房中的官、哥、定和龙泉等制品也不全是专门的文具,其中一些原本即是食器或祭祀供养之器,适可兼用而进入书房。如笔洗、笔觇(笔掭)、水中丞(水盂)以及那些“以备赏鉴,非日用所宜”的香炉(图13、14)等。《考槃余事》即记有“中盏作洗,边盘作笔觇者”,并说可作笔觇的,“有定窑匾坦小碟最多”。定窑平底小碟多有传世和出土,其浅浅的圆口或花口造型,光素或刻印花纹,覆烧法烧造,“芒口”以银箔镶饰(图15)。这类小碟当为宋金时定窑大量烧造的市货常物,或多供食肆所用,即如《东京梦华录》所记汴梁会仙酒楼里待客用的“果菜碟”一类。还有书中提到的龙泉双鱼洗、菊瓣洗(图16、17)等,原本也都应为食器。这类精巧可人的龙泉青瓷当年除内销外,还大量出口海外。

将本不相干的“常物”充作书房雅具,典型的例子更见于花器。据明张谦德《瓶花谱》云:除所谓胆瓶、一支瓶、小蓍草瓶、纸槌瓶(图18~20)等可供插花外,书室中花瓶之妙品还包括各式古壶等。以“古壶”插花,宋时已有之。南宋周密《癸辛杂识》载:“伯机云,长安中有耕者,得陶器于古墓中,形如卧茧,口与足出茧腹之上下,其色黝黑,匀细若石,光润如玉,呼为茧瓶。大者容数斗,小者仅容数合,养花成实,或云三代秦以前物,若汉物则苟简不足观也。”清宫遗藏中就有一件这样的茧形瓶(图21)。从其腹部镌刻的御题诗看,乾隆帝也知道这种古陶适宜养花,而他的这个认识正来自周氏的《癸辛杂识》。由此亦可想见,当年书房花瓶之妙品中,自当包含此类。

明清书房用品中不仅有宋瓷之“常物”,更有似是而非者,即后世“仿古”之作。从文献上看,历史上仿烧宋瓷大抵始于元末,明清两代,赝造不绝,仿烧对象主要也就是官、哥、定等名窑佳器。今日所见的此类仿品主要集中于清宫遗藏。乾隆时绘制的《精陶韫古》《埏埴流光》等陶瓷图册中就收有一些这样的“宋瓷”。对此,当年乾隆帝已有所察觉,他在一首《咏官窑碗》的诗中就感慨宋代官窑“真伪况居半”。不过,就今日所见,明清时的仿品不少在造型、釉色和装饰上并不拘泥于宋瓷,而且品种上也不断推陈出新(图22~25),如文具中就出现仿汝釉臂搁、仿官釉笔筒(可能还包括《长物志》卷七中所记的“古白定”竹节笔筒)等。我们知道,臂搁和笔筒部与宋瓷无缘,而是明清时才出现的书房新宠。“工巧易致,气韵难及”,这恐怕是后世仿古的一个普遍问题。

书房是一方内在的自足的天地,具有一种人格化的属性。德国现代美学家和文学评论家、“19世纪的巴黎”研究者本雅明曾提出“内在世界”以及“室内”的概念。“在本雅明看来,由于资本主义的高度发展,城市生活的整一化以及机械复制对人的感觉、记忆和下意识的侵占和控制,人为了保持住一点点自找的经验内容,不得不日益从‘公共场所縮回到室内,把‘外部世界还原为‘内部世界。在居室里,一花一木、装饰收藏无不是这种‘内在愿望的表达。人的灵魂只有在这片山自己布置起来、带着手的印记、充满了气息的回味的空间才能得列宁静,并保持住一个自找的形象。可以说,居室是失去的世界的小小补偿”(张旭东《本雅明的意义》)。中国占人何尝没有这种回到“内在世界”和“室内”的意识?明窗净几,书札翰墨,兼以古雅的宋瓷,不正寄托着明清文人的“内在愿望”?

《考槃余事》与《长物志》所记陶瓷文具等一览表

责编 耕生