创新创业能力提升的应用型人才培养

2016-07-16杨琨刘慧

杨琨+刘慧

[摘要]提升高校学生的创新创业能力,培养应用型人才是高校亟待解决的问题。文章构建了创新创业能力提升的人才培养实践教学体系,将创新创业能力的提升与汉文化产业的传播融入到市场营销专业销售实践课程当中,开拓了人才培养的思路,为高校探索创新创业人才的培养途径提供了思考。

[关键词]创新创业能力;应用型人才培养;汉文化;销售实践

[DOI]101.3939/jcnkizgsc20162705.2

1前言

教育部提出,从2016年起所有高校都要设置创新创业教育课程,对全体学生开设创新创业教育必修课和选修课,纳入学分管理。但是,从目前各高校创新创业课程实施的情况来看,仍然存在教学内容陈旧、教学方法传统,理论多于实践,学生仍停留在学“死知识”“纸上谈兵”的阶段。尽管部分高校为提高学生的创新创业能力,举办了各类创业大赛,创建了创客空间等,但是,这些活动的举办往往与学生的学习割裂开来,独立于学生的学习之外,而我国大部分高校创业生态系统还不完善,学生缺少企业、资金、师资等各方面的支持,缺少模拟实战的机会。

在高校转型时期,结合大众创业、万众创新的时代需求,培养应用型人才,是高校的责任,也是高校亟待解决的问题。

2应用型人才培养的原因

2.1产业背景方面的分析

2008年金融危机以来,世界经济和产业格局的重心发生了改变,曾为“制造大国”的中国,随着土地成本上升、人力成本的上升,成本优势逐渐丧失,低端制造业市场已经向成本更低的越南、印尼等东南亚国家转移。从我国发展的方式来看,多年来,我国走的是高投入、高消耗、高污染、低产出的路子,我们依赖物耗高、能耗高、污染高的发展方式不能再持续下去,我们需要将依靠自然资源、物质资源驱动的经济发展方式转变为依靠创新驱动,依靠人力资本来促进经济的发展。要想在国际制造业竞争中获胜,必须跳出全球价值链低端的位置,培养高层次技术技能人才,实现从“人口红利”到“人才红利”的转化。

2.2人才与市场需求的匹配分析

随着经济发展方式的转变与产业转型的升级,生产方式的变革、产业结构的调整使社会的职业岗位发生了变化,行业企业对高层次技术应用型人才的需求大大上升。但由于高等教育的同质化发展,造成高校毕业生就业专业对口率低、就业质量低,“高级技工荒”难题凸显,高层次技术技能人才的数量和结构远不能满足市场需求。有资料显示,以技术工人为例,我国与以德国为主的欧盟对比,我国的高级技工只占4%,远远低于欧盟的3.5%,初级技工也就是装配工60%是欧盟的4倍。据麦肯锡全球研究院发布的报告显示,到2020年,中国用人单位将需要1.4.2亿受过高等教育的高技能人才,如果劳动者的技能不能进一步得以提升,我国将面临2.400万的人才供应缺口。因而,调整高等教育结构,发展本科及以上层次的高等职业技术教育,促进人才培养结构与市场需求的匹配度,已经成为我国当代经济社会发展的迫切需要。

3创新创业能力的重要性

全球创新指数报告主要通过建立一些指标来衡量创新能力、创新表现和创新结果。2015年的报告共包含1.4.1个经济体,使用了79个指标,由康奈尔大学、英士国际商学院和WIPO共同发布。

从2015年全球创新指数报告来看,瑞士已连续5年位居第一,英国则从4年前的第八位跃升至第二位,瑞士、英国、瑞典、荷兰和美国位列前五,是世界上最具创新力的五个国家,新加坡是唯一进入前10强的亚洲国家,日本第19,中国第29与去年排名持平,在中高收入国家中排名首位。

总体来看,排名前25的均为高收入经济体,与以往排名情况相比变化不大,特别是瑞士已经连续五年位居第一。而中等收入经济体正缩小与高收入经济体在创新水平和质量方面的差距,如中国、巴西和印度等国近年来加大发展高等教育力度,创新能力得到明显提升。因此,在新常态经济下,只有改变高校人才培养模式,创新人才培养方法,培养具有创新精神与创新能力的高水平人才,才能为国家提供更多的后备力量。

4“双创”能力提升的应用型人才实践教学体系构建

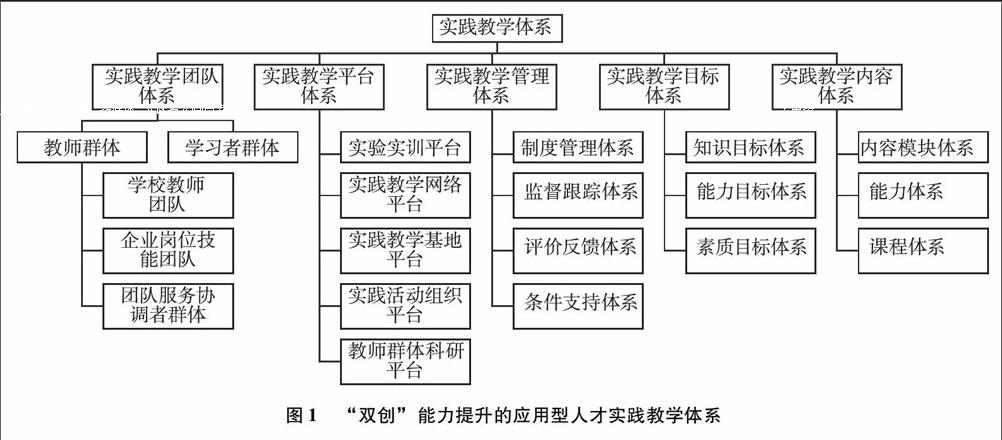

2015年7月,教育部、人力资源和社会保障部、国资委共同为首批“全国高校实践育人创新创业基地”授牌。其中武汉生物工程学院是全国唯一入选的民办高校,也是湖北省属高校中仅有的得到授牌的高校。近几年来,我校在总结以往人才培养的基础上,积极探索创新应用型人才的培养模式。除了对以往人才培养方案进行修订之外,号召各个院系针对自身情况进行教学体系的重新思考。管理学院在经过一年实践调研的基础上,提出了我院市场营销专业实践教学体系由五个支撑分体系构成(如图1所示)。

在发展和转型的过程中,我校以极富传统韵味的校园文化独树一帜,渐次形成了继承和弘扬我国优秀传统文化的特色。致力于提升学生人文素质和传播国学的国学馆在2016年1月已经开馆,其建筑面积达2500余平方米,包括汉服坊、茶室等20余间可供学生活动的场所和教室。

武汉生物工程学院在高校转型发展、强化实践育人,推动创新创业教育工作方面起步较早,基础较为扎实,体制机制相对灵活。早在2015年4月,在学校的宏观倡导和相关教师的具体指引下,我校生科院大三学生洪伟等三人成立汉家衣坊工作室,并获得我校第八届创业大赛银奖,后应邀参加武汉创业创新博览会,在我校举办了第一届汉服展,后成立武汉雄关文化传播有限公司,着意于弘扬传统文化的企业,旨在以汉服为载体弘扬传统文化,引入先进经营理念,执着于追求文化传播与效益的统一,致力于铸造秉持传统并独具创新的传统文化品牌。目前公司下设汉家衣坊工作室,策划汉服文化宣传、推广活动,作为核心供应商,经营范围涵盖传统汉服订制、生产以及汉韵时装的设计、研发。

2016年1月5日至6日,全国文化厅局长会议在京召开,部署2016年任务,其中第二项任务就是“传统文化融入日常生活”,文化部将力推中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,完善非物质文化遗产保护工作机制,提高保护传承水平。全面实施传承人群研修研习培训计划。推动传统工艺振兴,制订实施传统工艺振兴计划。在此之前,我校管理学院教师刘慧拜师湖北首席工艺美术大师、湖北省非物质文化遗产汉绣传承人、中华人民共和国国家级刺绣裁判黄春萍为师学习汉绣。二十世纪初,汉绣作品曾多次在京展出,还参加国际展览,并在南洋赛会和巴拿马国际博览会上获得金奖。2008年6月7日,汉绣经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。管理学院即将成立汉绣传习所,在进行绣艺传承的同时,创造性地将汉绣与汉服相结合,制作独具特色的汉服汉绣。这样一方面让最具有创造力、创新力、创意性的大学生群体参与到非物质文化遗产的保护和传承之中,有利于高校办出特色,培养现代社会所需要的高素质人才。另一方面可以提高大学生的社会实践能力,对于市场营销专业的学生来说意义尤为重大。

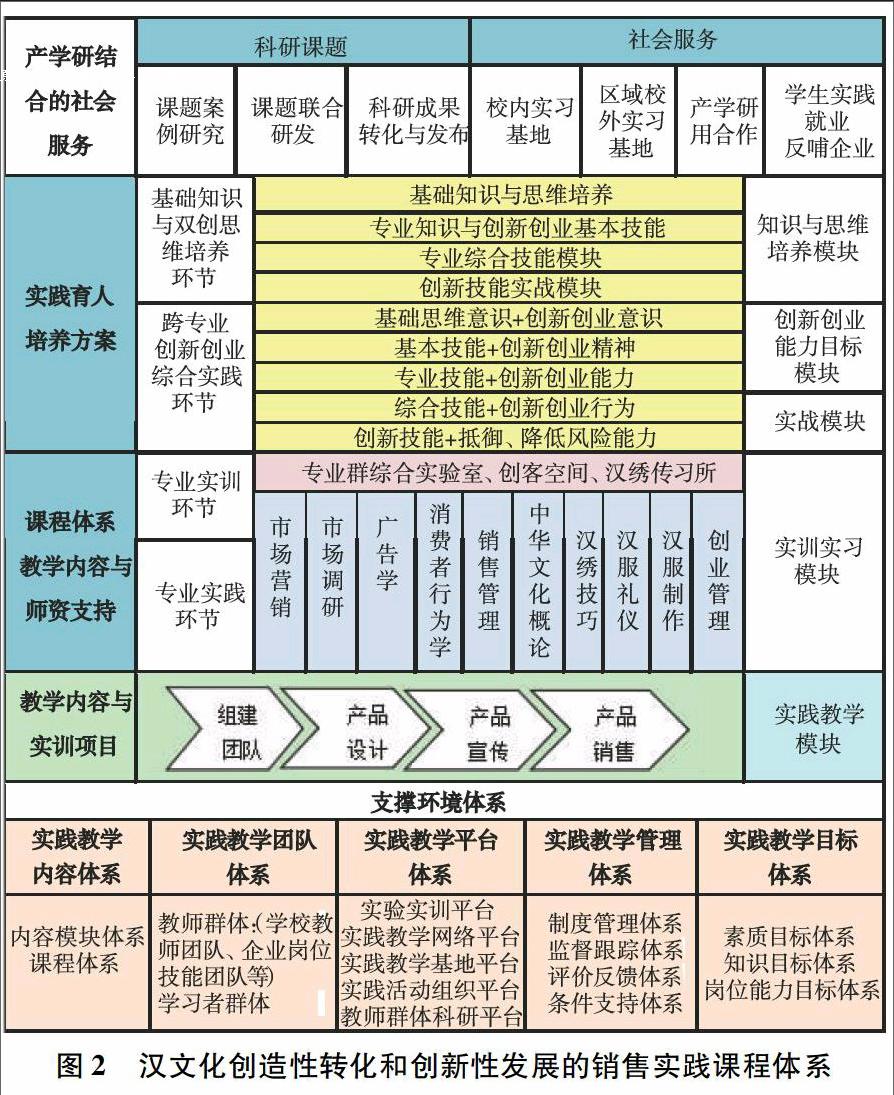

在此实践教学条件支撑之下,为了提升我专业学生的创新创业能力,把创业教育与专业教育有机结合,响应学院提出的“全覆盖、全方位、全过程”的特点,我专业与文化产业教研室积极探索,提出了基于汉文化创造性转化和创新性发展的销售管理课程实践活动(如图2所示)。

图2汉文化创造性转化和创新性发展的销售实践课程体系

5“双创”能力提升理念下汉文化产品的销售实践

5.1销售实践的主要目的

(1)增加学生理论与实践相结合的机会,运用所学理论分析和解决销售过程中所遇到的问题,提高学生分析问题、解决问题的能力;在实践中增强对本课程专业理论知识的深刻理解,开拓学生对营销实践做法了解的视野。

(2)增加学生对传统文化的欣赏力,加强高校学生的文化自觉性,在提高创新创造能力的基础上,对汉文化产品进行创意思考。

(3)对于创业活动有所经历,有所感受,有所思考。

5.2销售实践的活动内容

5.2.1组建团队

该实践课程要求开课班级学生全部全过程参与,学生6人一组,全班分为8组。此阶段团队同学需要明确销售人员及销售管理者应具备的素质;销售团队的领导与团队建设、激励过程如何实施,包括进行销售目标制定。

5.2.2市场调查

在了解目标消费群体消费需求的基础之上,进行市场调查,数据统计与分析、对市场需求进行预测、制订相应的销售计划;确定小组的销售目标,进行小组内销售配额的分配。

5.2.3产品设计与广告发布

在此环节,要求学生在对中国传统文化有所思考的情况下,进行具有中国汉文化特色的产品设计,并为小组产品制作产品广告,包含实际项目与虚拟项目。在此阶段,每小组做2份计划:A计划与B计划。A计划是小组为自己所设计的产品。B计划是小组依客户要求为对方设计的产品。A计划与B计划要体现出独特的设计思路。每2小组结为1大组,每小组充当对方的产品制作与广告项目方,也充当对方的投资商两种角色,这种双重角色的模拟可以让同学们体会市场运作流程、客户要求等环节的真实性。

此阶段双方有两周的交流洽谈时间,投资商对对方的产品方案可提出自己的意见,可以决定此轮结束后,是否向对方投资。每一组在此轮结束后,可以拿出A计划与B计划在全班进行汇报,由全班及企业代表进行投票评比。

5.2.4销售实战

此环节进行为期一周的销售实战,考查学生对商品摆放、展示,处理客户异议、销售技巧的运用等知识点的掌握。

5.2.5销售评价

反馈销售过程中遇到的问题,处理客户异议,库存问题的情况。每小组制作PPT时间8~1.2分钟,对销售活动进行总结,包括销售绩效的考评,小组销售盈利状况等。

5.3销售实践的成绩考核

销售实践课程的考核采取:期末成绩=小组自评10%+小组互评10%+教师评价30%+市场评价(主要考虑销售额,销售利润等指标)20%+企业评价30%的多维度评价方法。

5.4本销售实践课的特点

5.4.1学生由单一角色转化为双重角色

学生在实践过程中由单一角色转化为双重角色,在单一角色下,小组只从小组调查结果出发,依照小组的内部意见进行产品设计,双重角色下,小组在自己制订A计划的同时,担任为对方客户设计产品,等待对方投资的项目角色,制订B计划。同学们在体验客户需求与立场的同时,进行A计划与B计划的比较。锻炼学生从多维度、多视角、多方面进行思考。

5.4.2师生互动转化为学生互动、学生与企业互动

在产品设计的阶段中,除了学生与教师互动,听取教师意见之外,更多地把互动的主动权转移至学生手中,学生为了得到对方小组的支持,为了得到企业的认可,会主动征求对方意见,激发了学生们相互交流、思想碰撞的激情。

5.4.3多维度评价的考核方法

本课程的考核方法采取的是五方面的多维度评价方法,结合学生的自评与小组的互评,让同学们对自己的表现有所思考,结合教师从上课过程给予学生的评价,同时,市场的评价可真实地反映项目的可行性及成功性,还有企业从行业角度给予的评价认可。这样的评价方式比较全面、立体、公平、公正。

5.4.4实践项目体现校企合作性

学生实践的项目由企业教师共同提供思路。有企业正在研发的项目,也有学生的创新想法。项目的整个运作过程可与企业协商并签署相关合作协议。校内及校外的实习基地为学生提供相应项目运作条件。

5.4.5创业教学法的应用

创业教学法的理念是全面培养学生就业与创业能力,在课程学习中最大限度接触市场,参与实战,获取知识与经验。在实践过程中,从项目团队组建到与企业项目征集、产品制作、产品销售,全部流程由学生们真实运作。

参考文献:

[1]郑旭熙大众化教育下高校教学改革探索与实践 [M].1版成都:西南财经大学出版社,201.2:271-274.

[2]马丽创业教学法在广告学专业中的探索 [J].才智,201.2(10):292

[3]胡燕,邢金金,李媛,等新常态下高校创新创业教育人才培养——基于 DIY 的宜兴紫砂文化创意产品研发与营销实践[J].高教学刊,2016(1):10-1.2