会宁县退耕还林还草工程植被生长状况分析

2016-07-16宋玲玲田青李宗杰康飞龙魏雅倩

宋玲玲,田青,李宗杰,康飞龙,魏雅倩

(甘肃农业大学林学院,甘肃 兰州 730070)

会宁县退耕还林还草工程植被生长状况分析

宋玲玲,田青,李宗杰,康飞龙,魏雅倩

(甘肃农业大学林学院,甘肃 兰州730070)

摘要:【目的】 探究会宁县退耕还林还草工程中建设的植被的生长状况与适宜性.【方法】 通过对典型地貌区实地调查,得到研究区植被状况的数量指标值(树种、高度、密度、频度、显著度等),分析与评价当地退耕还林还草工程中植被的生长状况.【结果】 会宁县退耕还林还草工程所选用的林木和草本植物均较适宜研究区的生长环境,在不同的地貌区林木的种植基本体现了因地制宜的原则;对研究区植物重要值的计算分析得出,流域内刺槐的重要值(0.871 6)最大,是乔木林群落的优势树种,其他各树种重要值依次减小,各树种生长状况良好,群落结构合理;研究区山杏的高度由沟壑区-梁区-塬区呈显著增加的趋势,柠条的高度由沟壑区-梁区-塬区呈先减后增的变化趋势,紫花苜蓿的高度由沟壑区-梁区-塬区呈显著增加趋势.【结论】 通过退耕还林还草工程建设,会宁县植被生长状况良好,植被覆盖面积大幅度增加,并取得了较好的生态效益.

关键词:退耕还林还草工程;植被;生长状况;会宁县

植被是陆地的主要覆盖类型之一,对维持生态系统平衡起着重要作用,对社会经济的可持续发展具有重要的战略意义.它的生长状况对于环境变化具有十分明显的指示作用,对植被生长状况及其变化的监测是区域气候变化和生态环境变化研究的重要依据[1].退耕还林还草工程是指在水土流失严重或粮食产量低而不稳定的坡耕地和沙化耕地,以及生态地位重要的耕地,退出粮食生产,植树或种草.国家实行退耕还林还草资金和粮食补贴制度,按照核定的退耕地还林面积,在一定期限内国家无偿向退耕还林者提供适当的粮食补助、造林种苗费和现金(生活费)补助.实施退耕还林是改善生态环境、根治长江和黄河水患刻不容缓的任务,是改善传统的耕作方式、增加农民收入、调整农业产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富的有效途径,是拉动内需、保持国民经济增长的重大战略举措,是西部大开发的根本切入点[2-5].会宁县属典型的黄土高原丘陵沟壑区,是一个各种自然灾害频发的地区,被国家纳入退耕还林还草工程的典型区域,经过国家的大力扶植和当地的积极响应,会宁县于1999年开始退耕还林还草试点建设,2001年全县退耕还林试点结束,2002年由试点转入正式实施.自会宁县进行退耕还林还草工程实施以来,在改善当地生态环境、改变不合理生产耕作方式、加快贫困地区农民脱贫致富、优化农村产业结构、促进农村经济发展等方面取得了不菲的成绩[6-9].该工程是为合理利用土地资源、增加林草植被、再造秀美山川、维护国家生态安全,实现人与自然和谐共进而实施的一项重大生态工程.近几年的实践证明,实施退耕还林不仅具有十分重要的现实意义,而且具有深远的历史意义[10-13].本研究通过典型样方调查法对会宁县退耕还林还草工程实施后植被生长状况以及树种选择是否适宜当地自然条件进行了调查分析,评价工程建设效果,以期为退耕还林工程的实施和相关政策的制定提供有效的参考资料.

1材料与方法

1.1研究区概况

会宁县地处甘肃省中部地区,属黄土高原丘陵沟壑区第五副区,地处N 35°24′~36°26′、E 104°29′~105°31′,总面积5 666.25 km2,总人口58万.会宁县南部多高大山梁,相对海拔较高,北部为低缓川塬,相对海拔较低.气候类型属温带大陆型季风气候,多年平均年降水量为340 mm,多年平均蒸发量1 800 mm,由于降水稀少,林草覆盖度仅为8.40%,加之黄土的特有属性,水土流失十分严重,全县土壤侵蚀模数6 156 t/(km2·a),每年约流失表土4.20 mm,生态环境极为恶劣.水土流失、荒漠化等生态环境的恶性循环,不仅加剧了全县的贫困程度和自然灾害的发生,也制约了全县经济和社会的可持续发展,典型植被调查区选择在本县的土门岘乡和刘寨乡.土门岘乡位于甘肃省会宁县北部,总面积185 km2,是陇西黄土高原的组成部分,山脉多为东西走向.地形大致可分为梁峁山地、河谷川地和部分残塬区3个类型,海拔为1 784~2 103 m.水源缺乏,仅有一条季节性小溪——苦水河,水质咸苦.气候干燥,降水量稀少,年降水量平均为328 mm.刘寨乡位于甘肃会宁县东北部,总面积约297.30 km2,属陇西黄土高原最北端,干旱山塬区,地形较为复杂,植被覆盖差,水土流失严重.由于雨量稀少,形成本乡气候干燥.境内仅有乱马川河流经南部边缘地带,干旱仍然是本乡的主要自然灾害.

1.2研究方法

采取实地调查与理论分析相结合,定量分析与定性分析相结合的方法,对当地退耕还林还草工程中植被的生长状况进行分析与评价.

1.2.1调查方法采用植被的典型样方调查方法.为使调查研究具有代表性,通过对会宁县退耕还林还草工程中所选取植物的全面调查,以土门岘乡和刘寨乡为例,选取各个乡通过退耕还林草工程建设的植物群落,在这些群落分布的典型地段(黄土塬区、梁区、沟壑区)设置调查样方.本次调查取样包括乔木、灌木、草本样方,取样面积分别为:乔木样方20 m×20 m,每个典型地段设置3个大样方,灌木样方10 m×10 m,在设置的每一个乔木样方中再设置一个灌木样方,草本样方1 m×1 m,在设置的每一个乔木样方中再设置5个草本样方.调查内容包括乔木的树种、树高、地径、胸径、密度、显著度、频度、重要值;灌木、草本植物的调查内容包括植物种类、密度、高度等数量指标.树高用勃鲁莱测高器测定,地径和胸径用围尺测定.

1.2.2分析计算重要值是反映某个物种在森林群落中作用和地位的综合数量指标,可以反映每一个物种在植物群落中的重要性,因此在植物群落学研究中常被用于优势种集中趋势的分析和群落的数量分类等.

重要值=相对密度+相对频度+相对显著度

2结果与分析

2.1不同典型区域退耕还林植物的生长状况

由于会宁县所处的地理位置特殊,降水少,所以在小流域内实施的退耕还林还草工程主要采取乔、灌、草结合的方式.通过对土门岘乡和刘寨乡小流域现有植物群落的全面调查,小流域内现有植物群落中退耕还林还草树种主要有刺槐(Pobinapseudoacacia)、臭椿(Ailanthusaltissima)、山杨(Populousdavidiana)、山杏(Armeniacasibirica)、山桃(Prunusdavidiana)、柠条(Caraganabiorshinshii)、紫花苜蓿(Medicagosativa)等,调查结果见表1-3.调查区域的所有植物都是人工栽植且栽植时间相同(2001年3月).

表1 沟壑区植物调查表

表2 梁区植物调查表

表3 塬区植物调查表

本研究主要调查了林木种类、林木高度、地径、胸径、树高等指标,以确定植被恢复及其生长状况.如表1所示,关于沟壑区植物调查的结果显示,山杏、刺槐、山桃、山杨和臭椿的地径分别为10.37、9.7、9.4、6.5、11.5 cm左右,树高分别为232.96、322.3、214.7、355.06、297.76 cm,胸径分别为9.87、9.2、8.67、6.3、10.85 cm,而柠条和紫花苜蓿的生长高度为95.23、71.52 cm,相比较而言沟壑区的山杨、刺槐、柠条和紫花苜蓿的生长状况较好.由表2可以看出,黄土梁区的臭椿、榆树、刺槐、山杏和山桃的地径分别为8.36、11.46、7.23、10.27、8.83 cm,树高分别为381.29、302.18、337.32、242.78、213.79 cm,胸径分别为7.95、10.38、6.45、6.87、7.09 cm,柠条和紫花苜蓿的生长高度分别为93.87、72.41 cm,相比而言,黄土梁区的臭椿、刺槐、榆树、柠条和紫花苜蓿的生长状况较好;黄土塬区的榆树、山杨和山杏的地径分别为6.29、8.3和11.43 cm,树高分别为298.78、297.34、273.65 cm,胸径分别为5.98、7.35、9.38 cm,柠条和紫花苜蓿的生长高度分别为94.73、83.75 cm,榆树、柠条和紫花苜蓿的生长状况较好,作为经济作物的山杏生长状况也较好,而且挂果率较高.综上,通过对典型地貌区的调查发现,退耕还林还草工程所选用的林木和草本植物均呈现出良好的生长势头,而且在不同的地貌区林木的种植基本体现了因地制宜的原则,取得了较好的生态效益.

2.2研究区不同植物生长状况分析

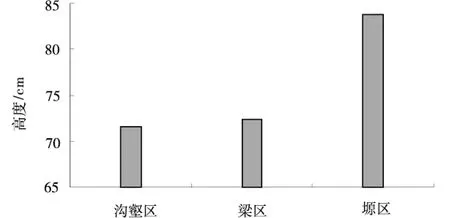

2.2.1乔木树种生长状况分析流域内各乔木的调查统计结果见表1.乔木林群落内刺槐的相对密度、相对频度、相对显著度明显大于其他林种,占绝对优势,其重要值为0.871 6,显示出刺槐在乔木林群落中占有明显的优势,能够更好地适应当地自然环境,对群落结构及其环境的形成具有重要的作用,为流域内退耕还林工程中乔木林群落的优势树种;山杏的相对密度、相对频度明显小于刺槐,相对显著度为0.264 6,与优势树种刺槐的相对显著度接近,同时山杏的地径与胸径生长较好,主干比较明显,山杏的重要值为0.745 3,是流域内乔木林群落的亚优势树种.臭椿、榆树、山杨的重要值分别为0.524 9、0.350 7、0.269 5,依次减小,山杨的重要值最小为0.269 5.从各树种的重要值可以看出流域内优势树种明显,反映出流域内各树种间正在逐渐形成互补的趋势,群落结构比较合理稳定.综上所述,会宁县退耕还林工程中所选取造林树种合理,符合适地适树的原则,流域内刺槐、山杏、臭椿等树种的相对显著度、重要值依次减小,优势树种明确,树木主干明显,枝叶茂密,生长状况良好,群落结构合理,逐步趋于稳定.为了探讨乔木树种高度在不同立地条件下的变化趋势,本研究选取了每个立地类型中都有的山杏作为研究对象,对其进行分析.由图1可知,研究区山杏的生长高度表现为塬区>梁区>沟壑区,这就说明地貌区对山杏的生长具有显著的影响,山杏在塬区的生长环境优于梁区和沟壑区,这种趋势的出现可能主要是由于山杏自身的特性以及研究区各典型区的地理因素以及水热条件所致[14],而关于山杏在不同地貌区呈现这种变化趋势的根本原因还有待进一步研究.

表4 乔木林群落结构

图1 不同地貌区山杏的高度分析Fig.1 The analysis of height for Armeniacasibirica in different landscape zone

2.2.2灌木树种生长状况分析流域内退耕还林所选取的灌木树种主要为柠条.柠条对环境条件具有广泛的适应性,成活率高,抗旱性、抗热性、抗寒性和耐盐碱性都很强,是保持水土的优良树种.由于柠条对恶劣环境条件的广泛适应性,使它在生态环境的改善功能、经济效益和防护效益上所发挥的巨大作用,越来越引起人们的高度重视.由于柠条灌丛的主干不明显,对其地径、胸径的测量难度和误差较大,故对于柠条进行高度和密度的调查.不同地貌区柠条的调查显示(图2),不同典型地貌区柠条的平均丛高和密度分别为沟壑区为95.23 cm,0.6丛/m2;黄土梁区为93.87 cm,0.5丛/m2;黄土塬区为94.73 cm,0.6丛/m2.由图2可知,研究区柠条的生长高度表现为沟壑区>塬区>梁区,这不难看出柠条更适合在沟壑区生长,这主要是由柠条的生长特性所致,柠条更适宜生长在干旱环境中[15].流域内柠条的枝叶丛生茂密,成活率高.柠条的造林方法主要采取鱼鳞坑法,品字形栽植于坡度较大的陡坡上,使降水不能形成径流冲刷,能够有效拦截、汇聚坡面径流积水,提高造林成活率,同时柠条还为当地带来了较好的经济效益,被当地人们所认同.

图2 不同地貌区柠条高度分析Fig.2 The analysis of height for Caraganakorshinskii in different landscape zone

2.2.3草本植物生长状况分析流域内退耕还林还草工程中所选取的草本植物主要为紫花苜蓿.紫花苜蓿具有根系发达,茎孽分枝多,草地持久性强的特点,能够适应会宁县的不同自然条件.不同地貌区紫花苜蓿生长状况调查统计显示(图3),紫花苜蓿平均株高和密度分别为沟壑区71.52 cm,118株/m2;黄土梁区72.41 cm,98株/m2;黄土塬区83.57 cm,86株/m2,且紫花苜蓿的高度表现为:塬区>梁区>沟壑区.由此可见,沟壑区最不适宜紫花苜蓿的生长,这可能主要是由于塬区以及梁区的土壤以及水热条件更加地适宜紫花苜蓿生长.不同地貌区紫花苜蓿的种植密度和生长高度比较稳定,流域内紫花苜蓿茎孽枝条茂密,生长状况良好.在护山梁和十三盘梁的种植密度较小,但平均高度明显高于其他地貌区,说明在一定的种植密度范围内紫花苜蓿种植密度越大,其平均株高则越小,种内竞争越激烈.因此,合理密植是影响紫花苜蓿生长的一个重要因素.作为高产优质的牧草,紫花苜蓿草地持久性强,营养价值高,是牲畜所喜爱的饲料.

图3 不同地貌区紫花苜蓿高度分析Fig.3 The analysis of height for alfalfa indifferent landscape zone

3结论

1)通过对典型地貌区的调查发现,退耕还林还草工程所选用的林木和草本植物在研究区有现出了较强的适应性,经过十多年的恢复,呈现出良好的生长势头,而且在不同的地貌区林木的种植基本体现了因地制宜的原则,取得了较好的生态效益.

2)流域内乔木群落中刺槐的重要值最大,占绝对优势,为0.871 6,是乔木林群落的优势树种.各树种主干明显,枝叶茂密,生长状况良好,群落结构合理;

3)通过对研究区不同植物的分析得出,研究区山杏的生长高度表现为塬区>梁区>沟壑区,柠条的生长高度表现为:沟壑区>塬区>梁区,紫花苜蓿的生长高度表现为:塬区>梁区>沟壑区.

4建议

1)本研究没有对会宁县流域内植被的生长状况各指标进行长期的观测,且研究指标比较单一,缺少植被的盖度、生物量、土壤等各项指标的研究.以后的研究中需要对流域内不同林龄植被进行长期观测调查,以确保更加全面地研究流域内植被的生长状况以及植被的生态效益、社会效益和经济效益.

2)会宁县地处干旱缺水地区,造林难度很大,后期的管护工作直接影响到退耕还林工作的成效.在项目实施过程中应做到层层把关,把补植补造和管护两项工作放在同等重要的位置,林业部门领导应该包片包乡,专业人员全面负责,由乡镇统一调供苗木,组织专业造林队伍进行荒山造林补植补造,加强技术指导,明确奖罚,落实责任.对缺株断档和没有成活的地方,在春秋两季全面补植补造;对鼠、兔啃伤的苗木全部换苗补栽,把补植补造和幼林抚育管护的责任落实到农户,确保栽一棵、活一棵,保存一棵、见效一片.加大工程项目的监督管理,对于退耕区实行封山禁牧,防止人畜破坏,以保证该工程的顺利进行和加强退耕后植被的保护.

3)实施退耕还林还草工程以来,退耕区林草盖度、密度、高度明显提高.但由于农民耕地面积、粮食收成、经济来源减少,国家对于退耕还林的补助标准偏低,补助年限过少,致使现行的补助无法平衡农民的收入,存在退的下稳不住、难致富的隐患.已退耕区域内杂草丛生,紫花苜蓿退化严重,有少数退耕土地被重新耕种,更有相当数量的适宜退耕区没有进行退耕还林还草工程,水土流失的现象没有得到根本的改变.为此,建议国家在进一步加大退耕还林还草工程的同时,保持政策稳定,提高退耕还林还草区的补助标准.

参考文献

[1]余新晓,张振明.森林生态系统结构与功能模型[M].北京:科学出版社,2010

[2]候元凯,段绍光,赵水.中国退耕还林主要树种[M].北京:中国农业出版社,2004

[3]Zhou L,Tucker C,Kaufmann R,et al.Variations in northern vegetation activity inferred from satellite data of vegetation index during 1981 to 1999[J].Journal of Geophysical Research,2001,106:20069-20083

[4]Myneni R B,Keeling C D,Tucker C J,et al.Increased plant growth in the northern high latitudes from 1981 to 1991[J].Nature,1997,386:698-702

[5]朱新强,张新颖,师尚礼,等.干旱胁迫下4个苜蓿品种根系抗旱性的比较[J].甘肃农业大学学报,2012,47(1):103-107

[6]张世虎,宁宝山.兰州北山绿化区植被种类组成数量特征初探[J].甘肃林业科技,2011,36(4):2-6

[7]朱教君,姜风岐.杨树林带生长阶段与林木分级的研究[J].应用生态学报,1996,7(1):11-14

[8]杨光,孙保平,赵廷宁,等.黄土丘陵沟壑区退耕还林工程植被恢复效益初步研究[J].干旱区资源与环境,2006,20(2):166-169

[9]贺山峰,蒋德明,李晓兰,等.小叶锦鸡儿固沙群落草本种群重要值与生态位的研究[J].干旱区资源与环境,2007,21(10):151-152

[10]吴良铭.封山育林育草的水土保持效益探讨[J].福建水土保持,1994(4):52-55

[11]马彦军,曹致中,李毅.八种胡枝子属植物种子萌发期抗旱性的比较[J].甘肃农业大学学报,2009,44(5):124-128

[12]杨光,丁国栋,赵廷宁,等.黄土丘陵沟壑区退耕还林的水土保持效益研究[J].水土保持通报,2006,4(2):89-99

[13]曹世雄,陈莉,高旺盛.黄土丘陵区三种典型土壤地类造林技术[J].生态学杂志,2005,24(12):1537-1542

[14]王希廷,扬海燕,张悦瑜.不同立地条件下山杏造林技术[J].河北林业科技,2004(6):51

[15]牛西午.中国锦鸡儿属植物资源研究—分布及分种描述[J].西北植物学报,1999,19(5):107-133

(责任编辑赵晓倩)

Vegetation growth of the returning farmland to forest and grassland project in Huining County

SONG Ling-ling,TIAN Qing,LI Zong-jie,KANG Fei-long,WEI Ya-qian

(College of Forestry,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730070,China)

Abstract:【Objective】 In order to explore the vegetation growth and suitability of returning farmland to forest and grassland project(RFFGP) in Huining County.【Method】 Vegetation growth status of local RFFGP was analyzed and evaluated by surveying quantitative indices for vegetation condition (tree species,height,density,frequency,predominance,etc.).【Result】 Tree and grass species selected for RFFGP were all more suitable to environment of research area,showing the principle of adjusting measures to local conditions.According to the important value,Robinia pseudoacacia was the maximum reaching 0.871 6 and the dominant tree in the tree community and those of other species reduced sequentially.Each species grew well and the community structure was reasonable.The tree height ofArmeniacasibiricasignificantly increased in the order gully region,beam area,tableland area,Caraganakorshinskiiheight decreased then increased by gully region-beam area - tableland and height change ofMedicagosativawas similar o that ofArmeniacasibirica.【Conclusion】 It is suggested that after the construction of RFFGP vegetation grow well,vegetation cover increases significantly and gets good ecological benefits in Huining County.

Key words:project of returning farmland to forestland and grassland;vegetation;growth status;Huining County

通信作者:田青,女,博士,教授,主要从事水土保持与恢复生态学方面的教学和研究工作.E-mail:tqing@gsau.edu.cn

基金项目:国家自然科学基金项目(31260122).

收稿日期:2015-04-20;修回日期:2015-05-20

中图分类号:Q 149

文献标志码:A

文章编号:1003-4315(2016)03-0102-06

第一作者:宋玲玲(1990-),女,硕士研究生,研究方向为恢复生态学与水土保持.E-mail:songll705@163.com