竞争性技术联盟知识共享风险管理机制研究

2016-07-15彭诚吴勋波

彭诚 吴勋波

摘要:知识共享是竞争性技术联盟健康运营的“血液输送机”。为防范和应对知识共享风险,本文在系统分析竞争性技术联盟知识共享风险影响因素基础上,基于系统风险管理流程视角提出了事前防范、事中治理和事后应急三阶段风险控制策略;并最终形成知识共享风险管理机制研究框架,为竞争企业参与并维系技术合作提供决策依据。

关键词:竞争性技术联盟;知识共享风险;风险管理机制

中图分类号:G311 文献标识码:A

文章编号:1005-913X(2016)02-0135-02

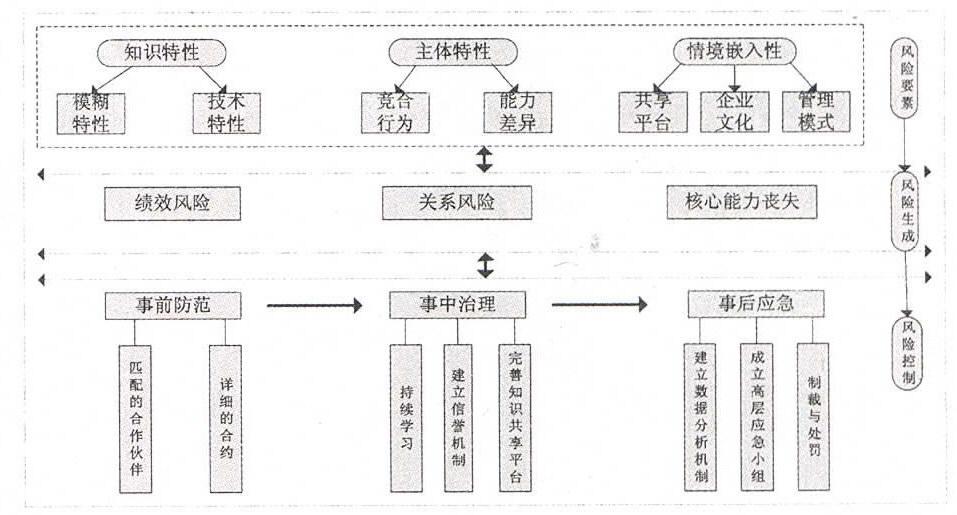

20世纪九十年代中期以来,一些高新技术企业,如软件、半导体、航空航天、汽车、医药等开始与同行竞争对手结成技术联盟(简称竞争性技术联盟),整合各自不同的技术、知识和资源优势,进行跨组织边界的水平式合作创新。这种高水平的知识交流和技术转移一方面带来了知识生产的良性循环;另一方面,由于参与企业的知识储备、技术路线、企业文化、管理模式等等的差异,竞争企业间知识共享活动成为一项充满风险与挑战的系统工程。在系统文献检索基础上,风险管理专家杨海曾提出风险控制问题可沿着“事前防范-事中治理-事后应急”的系统风险管理流程视角进行研究,使风险控制做到有的放矢。基于此,本文在系统分析竞争性技术联盟知识共享风险影响因素基础上,从风险管理流程视角探寻知识共享风险控制策略,并综合形成知识共享风险管理机制研究框架,以期为竞争企业参与技术合作提供决策依据。

一、研究综述

(一)竞争性技术联盟的内涵

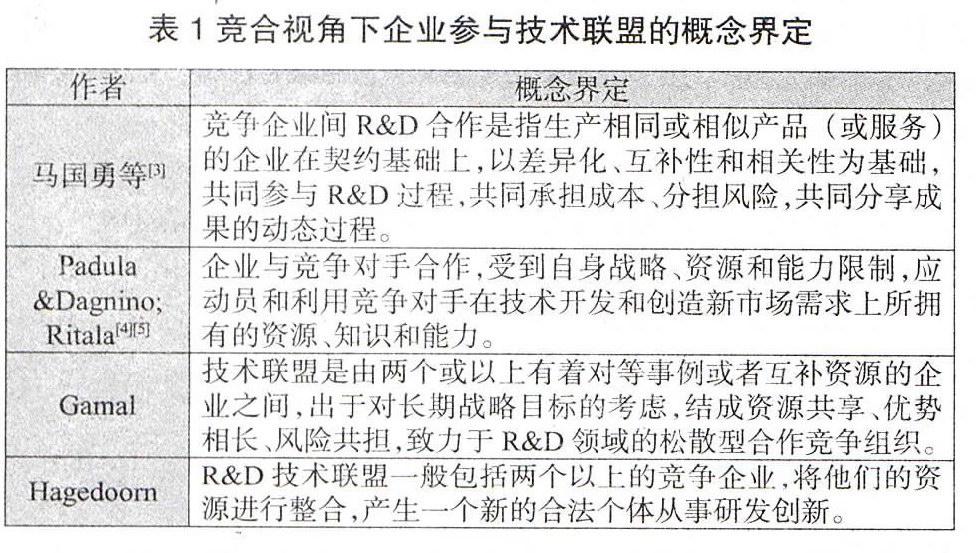

许多学者认为竞争对手是知识、能力、关键性互补资源的重要来源,与之合作将有利于获取资源倍增效应、激发知识的潜在价值并拓宽市场机会(Jorde & Teece,19891。学术界基于“竞合”视角对技术联盟的研究,其代表性观点有:

综合学者们的研究,本文将竞争性技术联盟定义为:同属于一个行业的几家企业为实现某一技术创新战略目标,利用知识外溢和学习机制结成资源共享、优势相长、风险共担,致力于R&D;领域的松散型合作竞争组织,多见于高新技术企业。

(二)知识共享风险的内涵

风险是不确定性给主体带来损失的可能性。知识共享风险则是知识在不恰当的时间、地点被不恰当的共享给主体带来的损失。通过文献研究,发现学者们对知识共享风险内涵的探讨,其研究视角大致可分为普适性和情境性两类。

普适性视角:Smimoni和Loebbecke(20001通过实证研究发现,知识模糊性是影响知识有效分享的重要因素,知识模糊性程度越深,越能导致合约的不完备性,使得在联盟合作中实际知识共享范围和程度与合约规定的发生偏离,存在机会主义动机的合作伙伴利用这种偏离过度吸收伙伴的知识来提高自己的私有利益。Hamel,Doz & Prahalad(1989)研究发现,企业间知识共享可以提高联盟组织整体绩效和单个成员附加价值,但单个成员知识被过度共享会使其核心能力丧失,导致竞争优势削弱。

情境性视角:汤建影(2008)研究研发联盟,发现企业间知识共享受到技术知识的模块化程度的影响,可能导致联盟关系不稳定,引发绩效风险。李世清(2010认为技术资源和管理资源多是规模型竞争性联盟企业所特有的,具有较强的企业情境嵌入性,对这些资源进行共享和整合过程中,由于企业间在资源基础、文化、管理模式等方面的差异,很可能会导致技术、管理不兼容问题,引发矛盾冲突、不信任等关系风险,进而导致联盟破裂,绩效受损。

竞争性技术联盟知识共享风险具有普适性和情境性的双重特点。综合两类研究,可将之归纳为绩效风险(Brandenburg & Nalebuff、汤建影、Zineldin);关系风险(smimoni、Claudia、李薇、李世清)和核心能力丧失风险(Hamel,Doz & Prahalad)。

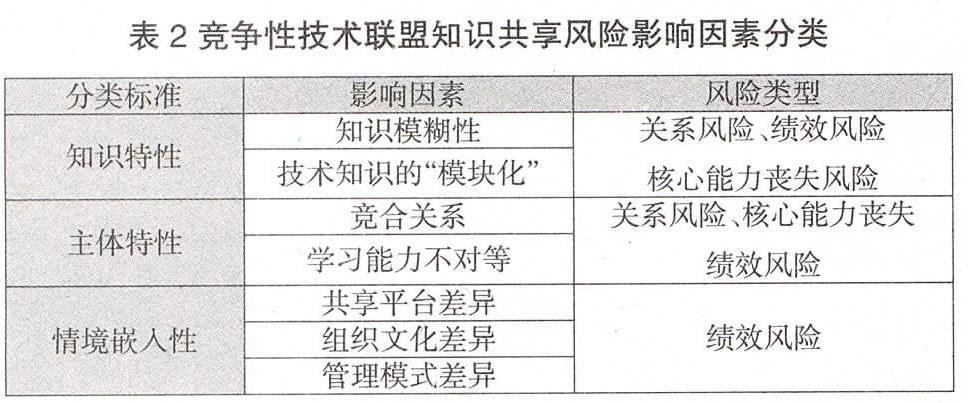

二、竞争性技术联盟企业间知识共享风险影响因素

(一)知识特性

知识的模糊性:联盟成员之间被转移的知识有显性知识和隐性知识两种,隐性知识蕴含于个人头脑或组织体系中,难以直接转移和共享。这就严重影响着知识在结盟企业之间的转移、对接、吸收和消化,进而出现处于“高位势”的企业知识吸收过快(很可能导致机会主义),相对弱势的企业核心能力丧失的现象,对合作的成败产生持续性影响。

知识的技术性:一般而言,与传统大规模定制产品相比,竞争企业参与技术联盟生产的产品内嵌的技术众多且系统集成对软件应用水平要求极高,其中的许多零部件和子系统由于用户需求单一,需要定向研发和生产。这可能发生两类情况,一是知识的可分割性一定程度上加快知识的传输;二是企业间技术知识的不兼容很可能导致合作失败,绩效受损。

(二)主体特性

竞合关系:竞合是指两个或多个参与者同时合作和竞争的交互过程,有高吸收能力和掌控类似资源的竞争对手可以很容易地获取和应用在知识交流中被显性化的知识(Lou et al.,2007),这可能导致关键知识泄漏、不信任和机会主义行为(Kim and Parkhe,2000),为了预防这些风险,企业主体会采取措施保护自有知识。对知识保护程度越高,联盟内部的学习效果就越差,一定程度上造成了知识共享障碍。

主体间学习能力不对等:联盟企业,尤其是具有竞争关系的企业之间学习能力取决于已有的知识存量和努力程度。原有的知识积累是企业进一步吸收新知识的基础,企业的学习努力程度则与学习能力成正比。当双方都具备彼此互补的知识资源和匹配的知识结构,同时具有对等的学习能力时,知识共享才能够平等。如果联盟企业在学习能力上相差悬殊,则相对弱势一方面临能力丧失风险,知识共享难以顺利进行。

(三)情境嵌入性

由于联盟内企业属于强联结网络结构,竞争企业之间知识共享平台、企业文化和管理模式的差异将对联盟成功产生重大影响。每个竞争企业都有自己独特的企业文化和战略路线,在合作过程中会形成融合“gap”,这些“gap”越大,知识的相融性就越差,合作效果也越差。同时Jiang(2010)研究发现成员多样性的提高会提升复杂性和引发冲突,从而增加协调和管理成本。竞争性技术联盟的多主体参与决定了管理上的难题将持续存在。

为了更直观的呈现上述,本文将之归纳总结如下:

三、竞争性技术联盟企业间知识共享风险管理机制的构建

(一)基于风险管理流程的风险控制策略

1.事前防范

(1)寻找匹配的合作伙伴。在选择联盟伙伴之前,竞争企业应该首先要尽量选择有相似文化背景和价值观的合作伙伴或已有合作基础的企业;其次考虑那些在行业内有良好信誉、彼此熟悉的企业,形成知己知彼、充分沟通的氛围。

(2)拟定详细的合约,从制度上保障企业间知识共享行为。竞争企业在结盟初期就要认真谈判。首先,确定知识交换的边界,既要确保自己在联盟中能接触到所需要的知识,又要避免核心知识的过量外流;其次,进行合作风险评估;再次,在协议中加入相关保护条款,约束为了私利而阻碍知识共享的各种机会主义行为。

2.事中治理

(1)持续学习。持续学习能提高竞争企业对知识的接收、解码、消化、吸收和应用,缩短技术差距,更容易地进行交流和创新,实现企业自有能力的螺旋式提高,一定程度上降低企业间合作的不确定性。持续学习还有助于形成互相帮助的氛围,减少知识模糊性的干扰。

(2)建立信誉机制。能够维系联盟合作关系的,除了各成员对外在知识的渴求外,最重要的是高度的相互信任。竞争性技术联盟竞合的复杂性,更要求竞争主体建立起一种高度信任、强强联合的网络化组织:建立起良好的信誉档案,增强合作满意度,这样即使合作中出现技术能力不对等,竞争企业也愿意帮助对方,从而自觉产生知识共享活动。

(3)不断完善知识共享平台。投入必要的人、财、物资源引进和维护管理信息系统和设计、管理软件,使隐性知识显性化、显性知识规律化,实现设计、管理和支援的数字化协同,实现高动态性、高生产率、高质量和低成本的产品数字化研发创新,提高共享效率和效果。

3.事后应急

(1)尝试针对竞争性技术联盟的定位和战略目标,建立知识共享影响因素数据及分析模型,每半年一次诊断联盟知识共享是否存在过度或不足,诊断战略目标是否在既定轨道。

(2)危机管理思维。建立高层风险应对小组,应对市场政策变化和成员企业的人才变动;成立危机公关小组,应对未来技术投放在产品中可能出现的问题。(3)制裁违规行为并进行经济利益惩罚。同时,中断当前合作并降低未来合作的可能性。

(二)竞争性技术联盟知识共享风险管理机制研究框架的构建

本文在剖析竞争性技术联盟知识共享风险影响因素基础上,从系统风险管理流程视角探寻了事前、事中和事后的知识共享风险控制策略。笔者将综合这些分析,从“风险要素一风险生成一风险控制”角度构建出基于竞争性技术联盟知识共享风险管理机制研究框架,以期为竞争企业在技术合作中提供科学决策的依据。其中,风险要素涉及知识、主体和情境因素;风险生成包括绩效风险、关系风险和核心能力丧失风险。如图1所示:

四、结语

知识共享是竞争性技术联盟健康运作的“血液输送机”。为了探讨竞争性技术联盟知识共享风险管理问题,本文首先通过文献研究将影响因素提炼为知识特性、主体特性和情境嵌入性,并分析由此引发的绩效风险、关系风险和核心能力丧失风险;其次,基于“事前防范-事中治理-事后应急”的风险管理流程视角提出风险应对策略;最后,基于前文分析构建风险管理机制综合研究框架,以期为参与合作的决策者提供统筹决策的依据,保障联盟合作的有效性和持续性。

本文立足于相关理论研究分析知识、企业和联盟情境这类关键因素引发的竞争性技术联盟知识共享风险问题,缺少实证检验。未来将进一步提炼出各因素下属指标,选取特定行业进行样本分析和理论验证。