柏国史迹稽考

2016-07-15刘海峰

刘海峰

(黄淮学院 天中历史文化研究所,河南 驻马店 463000)

柏国史迹稽考

刘海峰

(黄淮学院 天中历史文化研究所,河南 驻马店 463000)

摘 要:柏为我国一古老姓氏,其始祖应追溯至柏皇氏,原始地望应在今河南省西平县。三皇五帝时期,从柏皇到柏高,柏国绵延不绝,其国君主要担任天子神职,主掌宗庙祭祀兼礼仪官,为我国传统文化的建立做出了突出贡献。

关键词:柏姓;柏皇氏;柏高;柏子国

宋代所排《百家姓》中,“柏”姓列第37位,为我国大姓望族之一。宋元之际,马端临《文献通考·舆地考·古豫州》认为“春秋时可考者四十国”,其中有柏国,可见柏国之古老。但时至今日,柏姓、柏国史迹扑朔迷离,实有源流考镜之必要。

一、柏姓始祖应追溯到柏皇氏

(一) 关于柏姓始祖的争论

关于柏姓始祖,自古以来就有争论,综合古今文献,大抵有柏皇氏、柏亮父、伯益、柏高四位:一是柏皇氏,如东汉应劭《风俗通义》认为“柏氏,古帝有柏皇氏,其后称柏氏”[1]474。《路史》《中国姓氏寻根》《中华万姓溯源》等大多数文献均持此说。二是柏亮父,又称“柏夷亮父”“柏亮”“柏夷亮”,如清嘉庆年间《重修汝宁府志》认为“黄帝有熊氏之裔柏亮父父子为帝师,肇封于柏,为柏子国地”[2]9。《古今姓氏书辨证》《中国姓氏大全》《驻马店通史》等均持此说。三是伯益,如《柏国姓氏寻根》认为“柏,出自嬴姓,以名为姓。柏翳,又称伯益,是虞舜的大臣,佐禹治水有功而被舜赐“嬴”姓,任虞官,其后代以其名柏为氏”[3]274。四是柏高又名“柏皋”“柏子高”“柏成子高”“伯高”“柏成子”,如《万姓总谱》认为“柏,《左传》记载有柏子国,柏子国的后代因以国名为姓”[4]325。《山海经》《通志》《华夏姓氏考》等均持此说。

考察古今文献,以“伯益”为柏姓始祖的证据最为单薄,但是这一结论又不能轻易否定。一则,《史记》所载伯益就是“柏翳”,如《史记·秦本纪》说:“大费拜受佐舜,调训鸟兽,鸟兽多训服,是为柏翳,舜赐嬴姓。”二则,古籍中“柏”与“伯”相通,如《张家山汉简〈二年律令〉释文》195(C56)片记载:“复兄弟、孝(季)父、柏(伯)父妻、御婢,皆黥为城旦舂。复男弟兄子、孝(季)父、柏(伯)父子之妻、御婢,皆完为城旦。”实际上,《尚书》最先称“伯益”,《世本》最先称“柏翳”,指的都是同一个人,清代学者赵翼在其《陔余丛考·卷五·史记一·伯益、伯翳一人》中已经有详细考证。三则,河南西平县有地名“吕店”,吕店原名“吕墟”,其中“吕”之本义按照《说文解字》解释为“吕者,膂也”,意思就是伯益辅助大禹治水有功,成为舜和禹之“股肱”。吕店偏偏就在当今的柏国故城附近,说明伯益确实是柏姓先祖之一。

(二) 柏亮父、伯益、柏高等均无法取代柏皇氏

从上述柏姓四位先祖来看,柏皇氏历史最为久远,属于“三皇”时代,即“三坟”所载氏族部落联盟时期的“人皇”之一;柏亮父属于黄帝、颛顼时代的历史人物;伯益属于舜、禹时代的历史人物;柏高则属于柏国国君的泛称。柏亮父不适宜作为柏姓始祖。柏亮父是颛顼帝师,柏亮父之子柏招(又称“柏昭”)亦为帝喾之师,如果柏亮父作为柏姓始祖,柏招也应该作为柏姓始祖。伯益也不适宜作为柏姓始祖。伯益主要是“伯”姓始祖,与他同时代还有一位著名历史人物——伯夷,如果把伯益作为柏姓始祖,那么伯夷怎么办?柏高也不适宜作为柏姓始祖。历史文献中,柏高的身份扑朔迷离。《管子·地数篇》记载柏高为黄帝时代人物,即“黄帝问于伯高”;而《庄子·天地篇》记载柏高为尧时代人物,即“尧治天下,伯成子高立为诸侯,禹时伯成子高辞为诸侯而耕”;《山海经·海内经》记载柏高是西周中期人物,即“华山青水之东,有山名曰肇山,有人名曰柏高”。关于柏高的身份,唯一能解释通的是,柏国是一个古老的氏族部落,从远古的“三皇之际”到西周初年,一直以氏族部落或方国存在,部落联盟的首领最初叫柏皇氏,黄帝以后改称“柏高”。

问题的关键还在于,不论是柏亮父、柏招还是伯益、柏高,其历史年代均晚于柏皇氏,这是不争的事实。柏皇在此,诸神退位。

(三) 柏姓始祖定位于柏皇氏较为允当

柏姓之所以成为我国古老的一个姓氏,首先与“神性”柏树有关。在古人看来,柏树,上通天、中通神、下通祖先。“柏”字本义,《尔雅·释木》曰:“柏,椈。”《说文解字》曰:“柏,鞠也。从木白声,博陌切。”“椈”即柏树的别称,柏树因性坚致、树高大,有脂而香,故古人视为“神树”,破为畅臼,用以捣和祭祀盛酒,在所有树种中,尊位仅次于“松树”。

祭神、祭天之木器用柏木。《论语·八佾》载:“哀公问社于宰我。宰我对曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰使民战栗。”《白虎通义·五祀》载:“太社唯松,东社唯柏,南社唯梓,西社唯栗,北社唯槐。”由此可知,在古人眼里,柏树是仅次于松树的“神树”,柏树不但以其高大威猛作为统治万民(即“使民战栗”)的树种图腾,而且是祭祀天神、祭祀祖先的主要“树神”。

天子或诸侯所乘车、舟用柏木。《周礼·冬官考工记》:“柏车毂长一柯,其围二柯,其辐一柯……柏车二柯凡为辕三,其轮崇。”《诗·邶·柏舟》曰:“威仪逮逮,不可选也。”按照古礼规定,天子所乘车、舟木质用松木,诸侯用柏木,士人用一般树木。柏木之车、舟是诸侯身份地位的象征。

天子或诸侯之棺椁用柏木。《礼记·檀弓上》载:“天子之棺四重,水兕革棺被之,其厚三寸……柏椁以端,长六尺。”《礼记·丧服大记》记载得更清楚:“君松椁,大夫柏椁,士杂木椁。”《白虎通义·绋冕》载:“天子坟高三仞,树以松;诸侯半之,树以柏;大夫八尺,树以栾;士四尺,树以槐;庶人无坟,树以杨柳”。由此可见,柏木之棺椁是天子或诸侯地位的象征。

古人敬畏天、神,重视天人合一、神人合一,故凡能通天、通神、通祖先者均被视为神物。“山”是天人相通的阶梯,无山之地,高大之“柏树”就是天人、神人相通的阶梯,一如《山海经·海内经》所载:“有山名曰肇山,有人名曰柏高,柏高上下于此,至于天。”从伏羲氏到黄帝再到尧舜禹,原始先民须臾不敢违天命、违神灵,这是“柏氏”为什么从一开始就是诸侯大姓、名贤辈出的原始起因。

中国历史要籍大都把“柏皇氏”视为柏姓始祖,部分文献见表1。

表1 视“柏皇氏”为柏姓始祖的部分文献

由表1可知,在中国历史要籍中,柏皇氏地位很显赫,基本处在前五位,从公府官书到私家杂乘,大都把柏皇氏视作柏姓始祖,今人没有推倒众多古籍所载柏姓始祖柏皇氏的铁证。在结绳记事年代,柏皇氏因“神性柏树”而成为一个显赫的氏族部落,则是基本可以肯定的。姓氏始祖应当追根溯源,柏姓之根源就是柏皇氏。

至于罗泌《路史》卷六所谓“柏皇氏,姓柏,名芝,是为皇柏”之说,则基本可以证伪。在罗泌看来,柏皇氏是一位“姓柏名芝”的具体人物。事实上,柏皇氏与远古女娲氏、伏羲氏、神农氏一样,都是一个氏族部落联盟的名称,而不是具体历史人物。把柏皇氏看作一位具体历史人物的最早典籍是北宋张君房编撰的道家类书《云笈七签》(《大宋天宫宝藏》精华本),《云笈七签·卷一百一·纪传部·纪二·三天君列纪》载:“上清真人总仙大司马长生法师主三天君,姓柏成,讳欻生,字芝高,乃中皇时人。”南宋罗泌吸收《云笈七签》记载内容并加以改编,就把柏皇氏变成一位“姓柏名芝”的历史人物。

综合历史要籍也可以得出结论:历代柏皇氏地位之所以显赫,主要因其担任“神职”(或称之为“国之巫师”“国师”)。柏皇氏为伏羲氏族之一支,属炎帝后裔,以太阳神为崇拜对象,继承的是伏羲氏族的先天八卦,从柏皇氏“乐六龙”“驾六龙”(即乘龙飞天)到“五帝”时代柏亮父、柏招作“帝师”,再到西周时期柏冏作“太仆正”,都是做通天、通神、通祖先的神职官。从小学训诂角度看,铭文及大篆的“柏”字,下边为“木”,即柏树;上边为“⊙”,即太阳,说明柏树是“通天、通神”之树。

二、柏姓原始地望应定位在河南西平

(一) 关于柏姓原始发祥地的争论

关于“柏姓”原始发祥地的争论,目前主要有河南西平说、河北柏乡说、河南陈留说和河南舞钢说。持河北柏乡说者,如何光岳认为:“柏人、柏乡、柏肆都相邻,附近有尧山、唐山、尧城,系帝尧活动之地,而柏陵近于唐县、望都,也是尧的起源地。这一组以柏为名的地方,当系柏人的始居地。”[5]77何氏之说,忽略了一个最基本的训诂常识,当今的“柏乡”地名源于战国和汉代的“柏人”地名,“柏人”之义即“柏国后人”,正好说明“柏乡不是柏姓的发祥地”,是古柏国后人的一支在春秋末年迁移到河北柏乡的结果。持河南陈留说者,最早见载于北宋欧阳忞《舆地广记》“皇柏山,在开封陈留县”。事实上,开封陈留,根本就没有山,再者,《舆地广记》主要是说明伏羲氏居皇柏山,而不是柏皇氏居皇柏山,陈留可作为伏羲氏始居地而不可作柏皇氏始居地。持河南舞钢说者,主要是1987年在舞钢发掘一古城,有不少冶铁遗址,当地一些学者就认为是“柏国古城”,不足为凭。该遗址考古发掘时,中国科技史协会金属史专业委员会也只是认定其为古代冶铁遗址之一,并没有说该遗址就是柏国故城,舞钢市文化局考古专业工作者张振英坦承:“古柏国都城的准确位置在哪里一直没有定论。”[6]

(二) 历史文献有充分记载柏姓原始地望在河南西平县

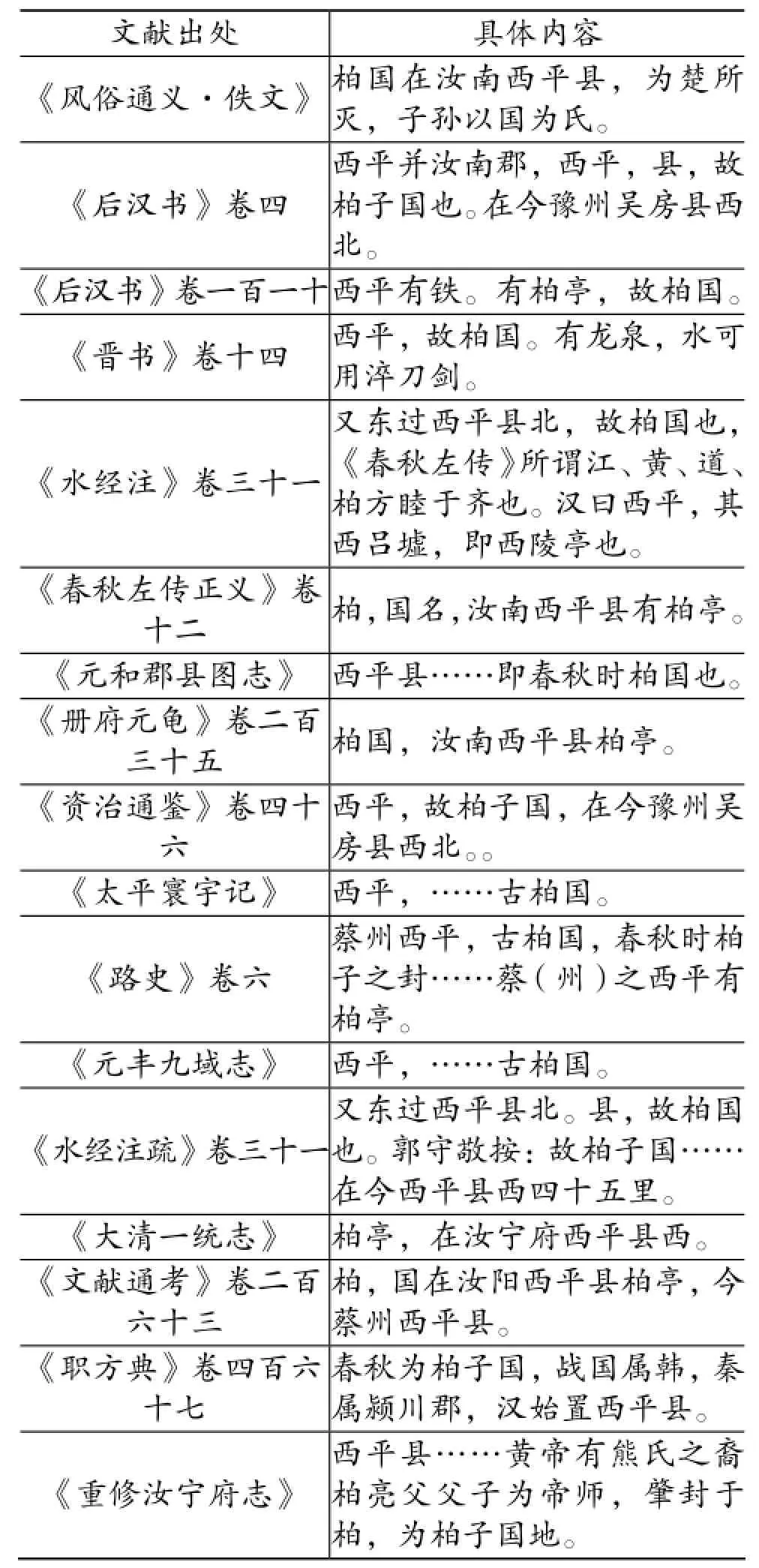

关于柏姓原始地望,不论是陈留说,还是柏乡说、舞钢说,文献证据均较薄弱,且不具权威性。相反,河南西平说文献证据则比较详实。从历史文献来考察,绝大多数古代学者均认为河南西平是古柏发祥地,部分文献见表2。

表2 视河南西平为古柏发祥地的部分文献

上述文献涉及的学者有应劭、范晔、郦道元、欧阳修、郭守敬、马端临等,都是古代大学问家,尤其是东汉应劭,本身就是汝南郡人,对汉代柏国地望汝南西平的记载应该最具权威。

(三) 考古与文物资料能够证明柏姓原始地望在河南西平县

从考古学来看,自1984年起,考古工作者在河南省西平县吕店乡董桥村陆续发现“董桥遗址”,该遗址南北约600米,东西约800米,面积约48万平方米,涵盖仰韶文化、龙山文化、二里头文化、东周文化、汉文化等文化层,正好涵盖从柏皇氏到柏子国长达数千年的时间段。这是河北柏乡、河南陈留、河南舞钢都不具备的文化遗址,也是古柏国在河南西平的铁证之一。其考古发掘结论则明确该地为柏国故地,并被河南省政府公布为第三批省重点文物保护单位:“董桥新石器遗址是近年在西平县发现的唯一一处以仰韶文化为主,而又有龙山、二里头、东周、汉等多种考古学文化共存的古聚落遗存,面积近50万平方米。该遗址不仅面积较大,而且延续时间较长,因而2006年6月被河南省政府公布为第三批省重点文物保护单位……从采集的近百件仰韶文化遗物看……陶器主要有鼎、瓮、罐、盆、钵、碗、杯等……西平县西周之世为柏皇氏后裔的封地,春秋时期,为柏国,子爵,后为楚兼并。”[7]

从地上文物来看,据高蔚《西平·柏国·柏皇氏略考》所记:“蜘蛛山位于西平县酒店乡南10里,东北距柏国故城25公里左右……古史记载,伏羲的祖先为蜘蛛。《抱朴子》云:太昊师蜘蛛……可见蜘蛛山名字的来源与柏皇氏遗族关系密切。柏人不忘始祖,便把柏国境内之一座山命名为蜘蛛山,亦可称为皇人山、伏羲山……柏人祭拜祖山,当为不争的历史文化现象。直到现在,蜘蛛山上仍供奉着祖师爷……柏人崇尚柏树,高大古柏为皇柏,以柏为图腾。现其遗俗众多,祖冢、祖宇广植柏树为证……蜘蛛山顶有祖师殿旧址,西平县旧志载为祖师庙,庙中供有祖师爷牌位……祖师殿东北侧,有一峰,名始祖峰,据传为柏皇始祖的化身。”[8]3-4

在河南西平,民间有众多关于柏皇氏、祖师爷、蚕神嫘祖的民间传说,兹不一一赘述。至于说柏国原始发祥地的具体地点,由于远古先民根据自然环境的变迁而经常处于“流动”状态,柏国原始发祥地应定位在以“吕店”为中心方圆50里内。吕店北出山镇自古及今流传有“柏皇墓”的传说故事,且在本区域之内,因此基本可以认定:柏姓原始发祥地,应在当今河南省西平县出山镇或吕店乡(八百里伏牛山之出口,称之为“出山”)。

三、三皇五帝时期柏国史迹钩沉

柏氏系我国河南西平西部一个古老氏族,其始祖为柏皇氏。母系氏族公社末期,柏皇氏为女娲氏族部落联盟重要一支,因紧邻女娲氏族而深受女娲文化影响。父系氏族公社时期,柏皇氏成为中原部落联盟一个重要氏族。伏羲时代,柏皇氏为伏羲氏族(大庭氏)重要一支。世代相传,首领均称柏皇氏,以柏木为德,掌通天、通神、通祖先之神职。以“驾六龙”“乐六龙”(《汉书·礼乐志》)赞襄伏羲氏族确立先天八卦文化、龙文化,以“白龟、蓍草占卜”推动伏羲氏族确立神文化和巫文化,以“善政”“尊礼”奠定中国道文化,使伏羲氏族成为当世最强大之氏族部落联盟,成就了伏羲氏“东方人文始祖”之位。当世之时,先天八卦文化为天下最先进文化。神农时代,柏皇氏又为炎帝(神农氏族首领世代皆称炎帝)部落联盟重要一支,仍世掌神职,辅助炎帝种植五谷、豢养家畜,使中国逐步进入农业文明时代。自伏羲氏族至神农氏族,柏皇氏世代相传二十世(《世本》载“柏皇二十世”),以神职辅助伏羲、神农治理天下,“当是时也,民结绳而用之。甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡狗之音相闻,民至老死而不相往来”(《庄子》卷四)。除辅助伏羲、神农外,历代柏皇氏以善政治理柏氏部落,使柏氏民风纯朴(《全陈书》卷四载“柏皇、大庭,鼓淳和于曩日”),世称柏氏“不令而人自化,不罚而人自齐,不赏而人自劝;不知怒,不知喜,俞然若赤子”(《神机制敌太白阴经》卷一);“未使民,民化;未赏民,民劝,此皆古之善为政者也”(《太平御览》七十六);以“恭而博交”初步建立中国礼文化,世称“伯者辩也,言其能柏,然笱(后)礼也”(《马王堆汉墓帛书·老子甲本卷后古佚书·五行》)。历代柏皇氏,以其神职和善政为中国传统文化做出了巨大贡献。

神农末年,炎帝榆罔侵凌诸侯,百姓涂炭,天下渐乱,蚩尤部落起兵反抗炎帝。柏皇氏及其周边部落转而支持轩辕有熊氏部落(今河南新郑),柏皇氏东邻西陵氏女“嫘祖”(后世尊称其为“蚕神”)、南邻方氏(今遂平县嵖岈山,古之房国,“方”通“房”)女“方雷氏”相继嫁与有熊氏国君公孙轩辕,成为公孙轩辕之正妃、次妃;柏氏族人柏常则为公孙轩辕之地官(相当于后来的司徒宰相)。因柏皇氏世掌神职,影响巨大,致使众多炎帝所属部落脱离炎帝转归轩辕部落,神农炎帝逐渐衰弱,而普通之轩辕部落则迅速强大。嫘祖、柏常劝导公孙轩辕内修德、振兵、任贤、播百谷、植农桑、兴嫁娶、尚礼仪、抚恤生死,外联合罴貔貅虎诸部落,吊民伐罪,与炎帝榆罔战于阪泉之野,三战,炎帝臣服。蚩尤作乱,辅弼轩辕联合炎帝及其他部落与蚩尤部落又战于逐鹿之野,擒杀蚩尤,天下复归太平,一统华夏。诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏炎帝而为天下共主,以土德王,土色黄,是为黄帝。

黄帝时代,因柏皇氏族、西陵氏族、方雷氏族与轩辕氏族关系密切,黄帝以柏亮父为颛顼之师(颛顼为嫘祖第二子昌意之子);因柏氏地位尊贵,时称柏氏神职为“伯高”(即柏高、柏皋)。此外,作为世袭神职,柏氏首领伯高仍充当天子神师,常伴随黄帝、嫘祖巡幸四方,“黄帝曾问于伯高曰:吾欲陶天下而以为一家,为之有道乎?伯高对曰:請刈其莞而树之,吾仅逃其蚤牙。则天下可陶而为一家。黄帝曰:若此言可得闻乎?伯高对曰:上有丹沙者,下有黄金。上有慈石者,下有铜金。上有陵石者,下有鈆锡赤铜。上有赭者,下有铁”(《管子·地数篇》第七十七)。奉劝黄帝:治国之道,当开荒种地、减除诸侯、开矿冶铁、锻造兵器,以作长治久安之策。柏氏部落冶铁有术(附近发现有大型冶铁遗址),鼓励黄帝冶铁制兵器、制农具,以发展农业生产。黄帝一统天下,敬天畏神,注重天人合一,曾求教柏高“天人合一”之道,《山海经·海内经》载“华山青水之东,有山名曰肇山,有人名曰柏高,柏高上下于此,至于天。”“有木,青叶紫茎,玄华黄实,名曰建木,百仞无枝,有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒,大璤爰过,黄帝所为。”《命历记序》载:“皇伯出博桑之阳,驾云龙上下。”柏高告以天人阶梯,一是肇山,二是柏树,登山、登树皆可告天,乘云龙而能飞天,“敬天爱民”即是大道。

颛顼时代,颛顼帝又以柏招为帝喾之师(帝喾为嫘祖长子玄嚣之孙高辛)。“颛顼受学于录图,高辛问道于柏招”(《晋书》卷二),“颛顼师伯夷父一云学乎绿图,帝喾师伯招一云学乎赤松子”(《册府元龟》卷三十八),以此知,柏亮父主要向颛顼帝传授《河图》《洛书》,柏招主要向帝喾传授伏羲氏、神农氏之道文化(天道、地道、人道,即治国治民、天人合一之道)。自黄帝、嫘祖始,柏氏与黄帝轩辕氏世代联姻,地位显赫。

唐尧时代,柏高(柏氏首领均称“柏高”)世袭神职,被尧命为秩宗(相当于后来的礼部尚书,掌宗庙祭祀和天下礼仪),故《尚书·尧典》有“帝曰:俞,咨伯,汝作秩宗”。柏高因功被尧正式封为诸侯,“柏成氏,伯成子高,尧时诸侯也”(《通志·氏族略》)。按照伯、仲、叔、季排列,柏侯属于“伯侯”,地位极高。

虞舜时代,柏高世袭神职,为柏侯。柏氏族人柏夷(即伯夷)被舜命为秩宗,掌天下礼仪和宗庙祭祀,故《尚书·舜典》有“帝曰:‘咨!四岳,有能典朕三礼?’佥曰:‘伯夷!’”之说。舜还任命柏氏另一族人柏翳(即伯益,又名“大费”,因善于畜牧、狩猎、凿井而受舜重用)与伯夷一起辅助大禹治水。当世之时,黄河无河道(春秋以后黄河才有河道),每逢夏季,河水漫灌,中原大地一片水乡泽国,十分不利农业发展。大禹主要负责治理黄河,而伯夷、伯益主要辅助大禹治理汝河(即女河、女祖之河,因女娲、嫘祖女祖而得名,临近柏国,古汝河发源于今河南嵩县,在今正阳县南部注入淮河,是连接黄河与长江两大流域的最重要河流)和汉水,故孟子曰:“大禹决汝、汉,排淮泗,而注之江,然后中国可得而食也”[9]94。即大禹与伯益、伯夷治理汝河、汉水,使汝河水顺利流入淮河,汉江水顺利流入长江。汝水、汉水之治理,不但使广大豫东、豫南、鄂北成为沃野良田,而且通过汝河、淮河、汉水把黄河与长江两大水系贯通起来,便利南北交通和民族融合。古之“中国”,以淮河为界,汝水、汉水治理后,江南各夷自此成为华夏族一部分。伯益因辅助大禹治水有功,舜赐之皂游(黑色旌旗)、姚姓玉女,并赐“赢”姓,故《史记·秦本纪》记载其事云:“与禹平水土。已成,帝锡玄圭。禹受曰:非予能成,亦大费为辅。帝舜曰:咨尔费,赞禹功,其赐尔皂游,尔后嗣将大出。乃妻之姚姓之玉女。大费拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。”伯益也成为后来“赢”姓始祖。

夏禹时代,柏高仍世袭神职,为柏侯,后因不满夏禹武力夺取天子位,大行赏罚,与民争利,决定辞诸侯与神职而归隐耕田。《吕氏春秋·恃君览第八·长利》详载其事:“舜授禹,伯成子高辞诸侯而耕。禹往见之,则耕在野。禹趋就下风而问曰:尧理天下,吾子立为诸侯,今至于我而辞之,故何也?伯成子高曰:当尧之时,未赏而民劝,未罚而民畏,民不知怨,不知说,愉愉其如赤子。今赏罚甚数,而民争利且不服,德自此衰,利自此作,后世之乱自此始。夫子盍行乎,无虑吾农事。协而耰,遂不顾。”柏高辞诸侯而归隐,体现其高士亮节,故《淮南子》赞其:“伯成子高辞诸侯而耕,天下高之。”[10]327柏高辞诸侯之后,伯益继续辅弼大禹治水,功高,当继天子位,而大禹属意其子启,伯益为避祸,遂隐居箕山之阳(今河南登封南)。夏启继位后,伯益终被害(《古本竹书纪年》)。

柏高归隐、伯益被杀,远古柏国自此日渐式微。武王伐纣建周后,封姬度(文王第四子)于蔡(今上蔡),并重新启用柏国后人,恢复柏国诸侯位,但改为子爵,即子爵诸侯国(周代封国分公、侯、伯、子、男五等级),是为柏子国。国君柏冏曾担任周王室的太仆正(《中国姓氏大全·柏》),实际上还是掌神职兼礼仪官。

四、春秋时期柏国史迹钩沉

公元前771年,犬戎攻破镐京。周幽王被杀于骊山,西周灭亡,周平王继位,次年迁都洛邑(今洛阳),是为东周。

春秋初年,楚国势力伸向淮北之地,柏国与蔡国(今上蔡)、道国(今确山)、房国(今遂平)等在楚师不断侵袭下陆续依附于楚,但由于自身为中原诸侯,柏国不时与齐、宋、晋、秦联盟对抗楚国。周惠王二十一年(前656年),齐桓公联合鲁国、宋国、陈国、郑国等诸侯之师进驻柏国,并在柏人帮助下,击溃蔡国,迫使楚、蔡与齐国订立了历史上著名的“召陵之盟”。

周惠王二十三年(前654年),“楚斗谷于菟灭弦,弦子奔黄。于是江、黄、道、柏,方睦于齐,皆弦姻也。弦子恃之而不事楚,又不设备,故亡。”(《春秋左氏传·僖公五年》)弦、黄均在今河南省潢川县境内,江、黄、道、柏、弦皆为“赢”姓诸侯,内则互相联姻结成联盟,外则联合齐国,共同对抗楚国。弦国灭亡,对柏子国是重大打击。周襄王四年(前648年),“黄人不归楚贡,冬,楚人伐黄”(《春秋左氏传·僖公十一年)。自此,淮河以南“赢姓”诸侯被楚国蚕食殆尽。齐桓公死后,晋文公继为霸主,在此情况下,柏、房、道、蔡等小国为求生存,只好南北逢源,即每年不但北贡晋、宋、秦,而且南贡强楚。

周景王十四年(前531年),楚王在申(今信阳)诱杀蔡灵侯。楚公子弃疾率军攻下蔡都,蔡国并入楚国版图。作为蔡国之附庸国,柏国、道国、房国同时被灭。柏国亡后,柏人四处逃散,大部分柏人被楚军强行迁入柏子山(今湖北麻城一带)。另外,一部分柏氏遗民则北迁柏地(今河北柏乡县),河北柏地遗民为不忘故土,称“柏人”(即“柏国后人”之义)。。

20余年后,南迁之柏人帮助吴师击败楚师,一度攻进楚都郢(今湖北江陵)。周敬王十四年(前506年),吴国君阖闾在伍子胥、伯嚭(即柏嚭,原柏国贵族,先入楚,后入吴)、夫概(阖闾之弟)支持下,应蔡国(复国后之蔡国,今新蔡县)、唐国(今河南唐河)之请,出兵伐楚。是年十一月,吴、楚两军在柏举(柏子山与山下举水合称“柏举”)对峙,吴、蔡联军五战五捷,乘胜攻入楚都。柏举一战,楚国几乎灭亡。吴、蔡联军正是在柏人帮助下才获全胜,故《淮南子·诠言训》曰:“楚胜乎诸夏,而败乎柏举”。后来,楚国在秦国帮助下很快复国,柏举柏人逃入大别山,后定居山中,今湖北麻城东北30里大别山中仍有柏子塔存世。

北迁之柏人,继续在河北繁衍生息。40年后,周敬王二十九年(前491年),齐国进攻晋国,攻破晋都城邯郸,并占领邢地等地,但并未侵占柏人地,齐国反而把晋国内奸荀寅送至柏人地(《春秋左氏传·哀公四年》)。次年春,晋国围攻柏人,索要荀寅、士吉射等齐国内奸,荀寅、士吉射奔齐,晋国攻破柏人地,废除柏人邑,设置柏人县,委派行政长官治理,古柏国自此消亡。此时已进入春秋末期,距《春秋》绝笔仅仅10年。

参考文献:

[1]吴树平.风俗通义校释[M].天津:天津人民出版社,1980.

[2]河南省汝南县志编纂委员会.重修汝宁府志[Z].内部资料,1983.

[3]河南省西平县地方史志编纂委员会.柏国姓氏寻根[Z].内部资料,1988.

[4]陈士元.万姓总谱[M].天津:天津人民出版社,1993.

[5]何光岳.古代柏国考[J].河北学刊,1987(3).

[6]王岗.冶铁重地柏国故城位置确定[N].平顶山日报,2010-02-23.

[7]中华文化遗产驻马店篇——董桥遗址[EB/OL].(2007-03-16)[2015-05-11].http://zzlqs.blog.163.com/blog.

[8]高蔚.西平·柏国·柏皇氏略考[M]//西平旅游.北京:北京华文出版社,2004.

[9]孟子[M].广州:广州人民出版社,2001.

[10]淮南子[M].北京:北京燕山出版社,1995.

〔责任编辑 牛建兵〕

中图分类号:K21

文献标志码:A

文章编号:1006-5261(2016)02-0099-06

收稿日期:2015-07-06

基金项目:河南省中原民俗与传统文化研究基地培育基地科研项目

作者简介:刘海峰(1965―),男,河南平舆人,副教授,博士。