一般元思维与情境元思维量表的编制

2016-07-13辛自强张睆李福洪陈英和

辛自强 张睆 李福洪 陈英和

摘 要 元认知是一个内涵庞杂的概念,为了深化研究我们提出“元思维”的概念,专指个体对自身思维活动的计划、监控和反思功能,它可以区分为一般元思维和情境元思维。基于这一理论观点,编制了一般元思维量表和情境元思维量表。对小学、初中、高中三个年龄段被试的调查结果表明,这两份量表均具有良好的信度和效度,是元思维测量的有效工具。

关键词 元认知;一般元思维;情境元思维;量表编制

分类号 B841.7

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2016.06.007

1 问题提出

1.1 元思维的概念界定和测量

人类思维的一大特点是,能对自己的思维活动进行思维,即“元思维”(metathinking)。“元思维”这一术语在心理学中的使用并不多,而使用更多的是“元认知”(metacognition)一词。通常,元认知这一概念是包含元注意、元记忆、元思维等在内的一个大概念(姜英杰,2008;Schneider & Lockl,2002)。若将元认知的对象只限定在思维上,就是元思维,即“对思维的思维”(thinking about thinking)。

元思维本身是人类典型的,甚至特有的认知功能,即人类可以对自身正在进行的思维活动进行思考。然而,从过程的角度看,这个功能并不只是存在于思维活动发生的“过程中”或“事中”,而且体现在“事前”和“事后”环节(可借鉴有关元认知监控或自我监控的理论,Pintrich & DeGroot,1990;Quiles,Verdoux, & Prouteau,2014;Schraw & Moshman,1995;Whitebread et al.,2009)。由此,元思维过程包括三个阶段:(1)计划(planning)。面对某项思维任务,通常要事先对任务进行预想并制定计划,具体包括了解任务目标和要求以及任务特点,搜索相关的知识经验,设想任务解决步骤和行动计划,决定如何分配时间和精力。(2)监控(monitoring and regulating)。在任务进行过程中,要不断监测正在进行的思维活动,并做出必要的调控。监测指对思维活动的进程及效果进行评估和自我反馈,关键是确定问题解决程序的适当性和执行效果,例如,反思自己是否注意到了任务描述中的关键信息,是否正确理解了任务本质,自己当前的思路是否正确并能达成目标。调控指根据对思维的监测结果灵活地改变思维方向和解决问题的程序,如纠正错误并调整思路,比较不同思路以选择最佳路径,重新分配时间以及维持注意力等。(3)反思(reflecting)。它指在思维活动完成后对自身表现、思维能力、任务完成效果进行评估和检视,如评估任务完成情况以及思路是否可以改进,总结所获得的经验和知识,分析自己知识和能力的不足等。

元思维上述的计划、监控、反思“三阶段”主要反映了个体对自己思维活动的监控情况,类似于元认知的核心成分“元认知监控”(Pintrich & DeGroot,1990;Schraw & Moshman,1995;Whitebread et al.,2009)。很多元认知研究者,将哲学和心理学中常用的“知、情、意”三分法套用到元认知上,将元认知划分为元认知知识、元认知体验和元认知监控三个成分(董奇,1989;汪玲,郭德俊,方平,2002;Flavell,1979)。然而,这种由来已久的观点也值得商榷。首先,元认知体验本身是否应该纳入其中是可以质疑的。虽然元认知活动会伴有情感体验,但它应该属于情绪情感范畴,已经不属于认知范畴,更毋谈元认知了,所以从逻辑上来说,“元认知体验”的提法是很难成立的,至少它不应该作为元认知的“内在”成分。由此,大多数研究者依然从元认知知识、元认知监控两个方面来界定和测量元认知。在这两个成分中,元认知监控被认为是元认知功能的核心(陈英和,韩瑽瑽,2012;黎坚,唐云,张厚粲,2008;Pintrich & DeGroot,1990),而元认知知识只是影响元认知功能的一个因素,毕竟“知识”不等于“认知功能”或“认知过程”。类似地,元思维是人类特有的思维功能或认知功能,其核心表现是对自身思维活动的计划、监控和反思。简言之,我们只从思维功能的角度定义元思维,而不把有关的知识和体验视作元思维的固有内容,它们只是外在的相关因素。

对元思维的测量可以采取两种思路。一是考察个体平时在学习、考试、完成作业以及各种思考活动中一般的“元思维习惯”或“元思维意识”,这时所测量的内容可以称为“一般元思维”(general metathinking);二是在个体完成某项思维任务(如考试、做作业)或某个领域的任务(如阅读、数学问题解决)之后,立即测量其在这一特定任务情境中的元思维的实际使用情况,这时所测量的内容可以称为“情境元思维”(situational metathinking)。这一区分借鉴自Spielberger(1975)的状态-特质焦虑理论(statetrait anxiety theory)。在元认知研究中也有类似做法。例如,ONeil和Abedi(1996)把对焦虑的这种划分方法应用到了元认知中,认为状态元认知是人们在特定认知情境中表现出的暂时的自我监控状态,它会随着时间和情境发生变化;而特质元认知反映了人们相对持久的倾向和特征,是一种稳定的个体差异变量。后来很多元认知研究者也采用这种划分方法,区分一般元认知和领域专门的(情境的)元认知(见Veenman,Van HoutWolters, & Afflerbach的综述,2006),我们沿用了这一思路。然而,考虑到“特质”一词,常用于人格心理学而非认知研究中,我们将两类元思维命名为:一般元思维和情境元思维。

1.2 元思维量表的设计

目前对元认知或元思维的评定有两类方法:自陈量表法和任务报告法。由于任务报告法适合于单独施测,很难做大样本研究,故而研究者使用最多的还是自陈量表法(Veenman,2011)。研究者通常将元思维或元认知当成一种类似人格或行为习惯的变量,询问被试是否具有量表项目所描述的某种认识或行为习惯,由此确定被试的元认知能力或元思维能力。如Schraw和Dennison(1994)的“元认知意识问卷”,汪玲等人(2002)的“元认知问卷”,都采用这种做法。这种自陈量表法的优点是计分和统计处理较为简便易行,适于大规模调查(Veenman,2011)。然而,以往研究者很少将这些问卷或量表同时推广到特定任务场景下测量情境元思维(或元认知),而往往另起炉灶编制新的适合特定任务领域的元认知评估工具(Veenman et al.,2006),由此带来的问题是,对一般元认知和情境元认知的测量在理论、工具等方面并不对等,结果缺乏可比性。实际上,我们可以将这类量表简单修改后,直接考察个体在解决特定任务时对元思维的实际使用情况,即考察情境元思维。需要做的修改包括:一方面,要先对被试施测某一认知任务(如阅读理解、数学测验、问题解决任务),然后即刻测定情境元思维,这种事后的关于元思维的反省式报告不会给先前发生的认知活动施加额外的认知负荷(Quiles,

Verdoux, & Prouteau, 2014),不会干扰原有思维过程;另一方面,情境元思维量表的题目应该做更为特异化的表述,询问“在完成这项任务时”具体如何做,而非询问通常的思维习惯和知识。

综上所述,我们将基于“同一理论构想,两种测量思路”的理念,一并编制一般元思维量表和情境元思维量表。两份量表都是从计划、监控和反思三个阶段来测量元思维,也就是说,都采用了这样的三因素结构。我们根据自己的理论框架和概念界定,从已有的“元认知意识问卷”(Schraw & Dennison,1994)、“状态元认知问卷”(ONeil & Abedi,1996)、 “认知策略与自我监控问卷”(Pintrich & DeGroot,1990)、 “儿童元认知意识问卷”(Sperling,Howard,Miller, & Murphy,2002)以及其他相关工具中寻找项目,加以甄选和修改。最终,我们确定一般元思维量表和情境元思维量表均采用16个项目,计划、监控和反思三个因素的项目数分别是4、8、4。两份量表的项目个数和结构相同,均采用五点量尺。不过,两份量表的指导语不同。一般元思维量表要求被试“根据平时在学习、考试、完成作业以及各种思考活动中的思维习惯”,针对每个项目表述,选择代表自己实际情况的数字;情境元思维量表要求被试“仔细回想刚完成的这项测验(或考试),针对自己刚才解决问题时的实际思考过程或思维特点”作答。另外,如前所述,两份量表的项目表述也有细微差异,以分别体现元思维的“一般性”或“情境性”。

概言之,我们将元思维定义为个体对自身思维活动的计划、监控和反思功能,并区分为一般元思维和情境元思维。由于先前缺乏基于同一理论构想对这两种元思维的测量工具,因此我们编制了一般元思维量表和情境元思维量表,本研究意欲检验该量表的质量,以为今后大规模的元思维调查研究提供工具。

2 量表的初测和修订

2.1 被试

在山西省临汾市整班选取小学四、五、六三个年级的学生178人为被试,三个年级的人数分别为54、62、62人,平均年龄分别为10.26、11.25、12.10岁,所有被试中男生96人,女生82人。

2.2 工具与程序

调查工具为一般元思维量表与情境元思维量表。每个量表均为16个项目,均设定包括计划、监控和反思三个因素,每个因素下的项目数分别为4、8、4个。量表均采用1~5的五点量尺,1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”,2、3、4代表其间的不同程度。计分方式为量表或因素下所有项目得分的平均分,得分越高说明表现越好。

首先对被试施测一般元思维量表。一周后进行情境元思维量表测验,在该测验进行之前,被试首先完成一项包含24道题的数学应用题测验,测验内容为“基于关系-表征复杂性模型的数学应用题表征能力测验”(辛自强,张莉,2009),然后让被试马上根据自己完成该数学测验的实际情况填答情境元思维量表。

2.3 结果

根据量表的理论构想,采用Lisrel 8.53软件进行验证性因素分析,结果表明两份量表的三因素结构(包含二阶因素:一般元思维或情境元思维)均能拟合数据(表1)。虽然量表中大部分项目的因素载荷在0.40以上,然而,还有较多项目低于0.40,这些项目的因素载荷并不理想。因素载荷信息为我们判定项目质量,决定如何修改提供了思路。

为考察量表的内部一致性信度,计算了每个量表及各维度的克隆巴赫α系数。一般元思维量表及其计划、监控和反思三个维度的α系数分别为0.74、0.39、0.61、0.45;情境元思维量表及其三个维度的α系数分别为0.80、0.64、0.66、0.44。可见,虽然量表整体的内部一致性信度较高,但各维度的项目一致性并不理想。

2.4 量表的问题与修订

结合上述统计结果以及对少量被试的事后访谈结果,我们大致分析了量表存在的问题及可能原因。

第一,部分项目的表述不够具体、不够生活化,令这些小学高年级被试难以理解。例如,一般元思维量表的第3题为“对于要完成的任务,我认真回想可能与之有关的各种知识经验”,有学生表示不理解“经验”一词的含义;为此,我们将项目修订为“对于要完成的任务,我通常先认真回想以往学过的各种相关知识。”第6题为“解题过程中,我会时常反思自己是否正确理解了问题本质”,“本质”一词过于抽象,去掉它可能也不影响项目含义,故修改为“解题过程中,我会时常反问自己是否正确理解了问题”。

第二,有些项目的表述不精准,可能存在歧义。例如,情境元思维量表的第13题为“完成这项测验后,我明确知道自己做得是否够好”,因素载荷仅为0.27,这可能是因为有的被试将陈述的重点放在了“是否够好”上,有人则针对自己是否“明确知道”作答,这样造成了项目的含义不一致,因此,可修改为“完成这项测验后,我会回想自己的表现是否令人满意”。

第三,某些项目未充分体现潜在的构念。例如,情境元思维量表的第4题为“对于复杂的任务或问题,我会在头脑中制定大致的工作计划”,该项目隶属于“计划”维度,计划应该是“事先的”,应该突出这一时间特征,另外,“工作计划”一词容易被误解,于是修改为“对于复杂的任务或问题,我会先在头脑中设想出大致的计划或解决步骤。”类似地,对那些没能体现“事前”“事中”“事后”时间节点的项目作了文字调整,以合适的字眼力图体现某种元思维发生的时间节点,从而更好地体现事前计划、事中监控、事后反思这三种元思维功能。

综上所述,重点对那些因素载荷较低、存在表述问题或未能充分体现构念的项目进行了修订。修订后两个量表的项目数、项目的维度划分等均保持不变。顺便说一下,由于我们量表编制的理论构想非常明确,并且希望编制的量表较为简短以便大规模施测,因此,从一开始我们就没有采用那种“完全数据驱动”的量表编制方法,即先广泛编制或搜集大量项目,全部施测后再完全基于统计分析结果删减无效项目。相反,我们基于自己的理论构想编制简短的量表,然后基于统计结果修订(而非删除)不理想的项目,最终形成正式量表。

经过修订的量表,从项目内容等方面看似乎较为完备了。我们需要采用更大年龄跨度的样本进行测验,以确定量表质量,尤其是信度和效度。

3 正式量表的测定

3.1 被试

样本1:一般元思维量表测试样本。我们采用整班取样的方法,在山东省潍坊市三所普通学校抽取小学五年级、初中二年级、高中二年级,每年级3个班,共381人为被试。三个年级的人数分别为143、112、126人,平均年龄分别为10.33、13.36、16.37岁。对所有这些被试施测一般元思维量表;同时施测汪玲、郭德俊和方平(2002)编制的“元认知问卷”以考察聚合效度,收集被试最近一次考试(在数据收集前1个多月的期中考试)的语文、数学、英语成绩作为效标。

样本2:情境元思维量表测试样本。样本1中的小学五年级的2个班(104人)、初中二年级的2个班(73人)共177名被试作为样本2,用于测试情境元思维量表,该量表在一般元思维量表施测之后的两天内进行测试。在施测情境元思维量表之前,首先让被试完成一项“中国儿童青少年数学成就测验”(董奇,林崇德,2011)的第二学段题册A(适用于小学高年级学生)和第三学段题册A(适用于初中生),测试结束休息10分钟后,立即填答情境元思维量表。由于该数学成就测验没有适于高中学生的版本,故我们没有对高中学生施测情境元思维量表。

样本3:一般元思维量表复测样本。为了考察一般元思维量表的重测信度,将样本1中未用作样本2的小学五年级1个班(24人)、初中二年级的1个班(30)共54名被试作为样本3,在初测一般元思维量表的5天后进行复测。

3.2 工具

(1)一般元思维量表与情境元思维量表(见附录1和2)。每个量表均为16个项目,均包括计划、监控和反思三个因素,每个因素下的项目数分别为4、8、4个。量表均采用1~5的五点量尺(1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”)。计分方式为量表或因素下所有项目得分的平均分,得分越高说明表现越好。

(2)元认知问卷。该问卷由汪玲、郭德俊和方平(2002)编制,共26个项目,包括元认知知识、元认知体验和元认知监控三个维度,每个维度下分别包括7、7、12个项目。量表采用1~5的五点量尺(1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”),其中有14个项目为反向记分项目。本研究中,该问卷整体的克隆巴赫α系数为0.82,三个维度的α系数分别为0.80、0.59、0.79。

(3)中国儿童青少年数学成就测验。该测验涵盖了中小学数学中数与代数、空间与图形、统计与概率、实践与综合应用四个方面,可以有效测量中小学生数学知识掌握和能力发展状况(董奇,& 林崇德,2011)。其中小学五年级学生使用的第二学段题册包含26道选择题和2道解答题(共含6个小题),测验用时45分钟;初中二年级学生使用的第三学段题册也包含26道选择题和2道解答题(共含6个小题),测验用时60分钟。两套测验的客观题答对1题记1分,解答题答对1个小题记1分,最后将正确率乘以100作为“数学成就”得分。

(4)学业成绩。用最近一次考试的语文、数学和英语三科成绩的平均分代表学业成绩。由于每个年级的考试试题是统一的,故先在年级范围内将每个学生的每科得分转化成标准分,然后再计算平均分。

3.3 结果

3.3.1 量表效度

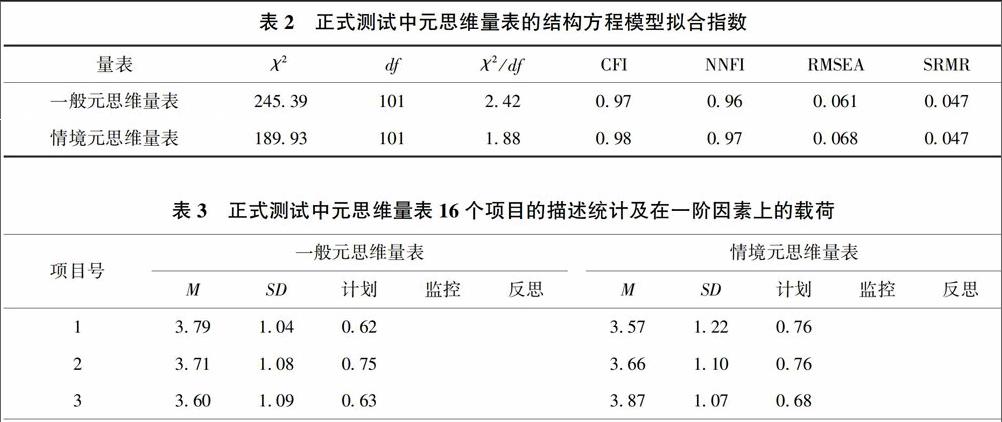

为确定量表的构想效度,采用Lisrel 8.53软件进行验证性因素分析,结果表明两份量表的三因素结构(包含二阶因素:一般元思维或情境元思维)均能充分拟合数据(表2)。量表中每个项目的因素载荷均在0.48以上,而且每个项目所隶属的因素都与理论构想一致(表3)。计划、监控和反思三个因素在二阶因子一般元思维或情境元思维上的载荷较高,对于一般元思维分别是0.84、1.09、0.82,对于情境元思维分别是0.89、1.01、0.93。这些结果说明,一般元思维量表和情境元思维量表均有良好的构想效度,而且二者有相同的因素结构。

元思维是元认知的核心内容,二者之间应该有中等以上相关。汪玲、郭德俊和方平(2002)编制的“元认知问卷”在国内的使用较为广泛,我们考察了元认知和元思维两方面变量的关系,以确定两种元思维量表的聚合效度。相关分析表明,一般元思维和情境元思维均与元认知有中等相关,相关系数分别为0.56、0.47(ps<0.001)。一般元思维量表和情境元思维量表有相同的理论构想,二者也应该有中等或以上相关,统计结果表明一般元思维和情境元思维相关系数为0.63(p<0.001)。这些结果说明,两种元思维量表有良好的聚合效度。

为考察量表的效标效度,我们将被试最近一次考试的语文、数学、英语成绩合成为“学业成绩”作为效标。结果表明,一般元思维和情境元思维均与学业成绩有显著相关,r1=0.15(p<0.01),r2=0.18(p<0.05)。被试在“中国儿童青少年数学成就测验”上的得分也可以作为效标,结果表明,一般元思维与效标“数学成就”相关不显著,r1=0.059(p>0.05),而情境元思维与效标相关显著,r2=0.20(p<0.01)。总体而言,元思维,尤其是情境元思维对学业成绩或数学成就有一定的预测作用。

3.3.2 量表信度

为考察量表的内部一致性信度,计算了每个量表及各维度的克隆巴赫α系数。一般元思维量表及其计划、监控和反思三个维度的α系数分别为0.89、0.76、0.79、0.70;情境元思维量表及其三个维度的α系数分别为0.93、0.81、0.87、0.78。这说明两份量表无论是总体还是各维度上的内部一致性均较高,能满足团体测验要求。

对54名被试(样本3)间隔5天施测一般元思维量表,得到整个量表的重测信度是0.64,这说明一般元思维量表的稳定性较高。顺便说明,由于情境元思维量表需要在特定任务情境下立即施测,无法也不必间隔一段时间做重测,因此没有考察其重测信度。

3.3.3 量表项目与各维度的描述统计

表3提供了量表各项目的描述统计结果。其中,一般元思维量表各项目平均得分在2.98~3.86之间,情境元思维量表各项目平均得分在3.34~3.87之间。一般元思维量表及其计划、监控和反思三个维度上的平均得分分别为3.57(SD=0.69)、3.74(SD=0.81)、3.61(SD=0.72)、3.29(SD=0.88);情境元思维量表及其计划、监控和反思三个维度上的平均得分分别为3.59(SD=0.80)、3.71(SD=0.89)、3.59(SD=0.82)、3.49(SD=0.95)。

4 讨论

本研究基于我们自己的理论框架,编制了一般元思维量表和情境元思维量表,正式测试结果表明,两份量表均有良好的效度(如结构效度、汇聚效度等)和信度(如内部一致性信度、重测信度),是一般元思维和情境元思维的有效测量工具。本研究和该工具具有如下特点:

第一,提出了“元思维”这一新的概念和理论构想。虽然元认知的研究由来已久,成果众多,但是元认知这一概念包含的内容过于庞杂,如将元注意、元记忆、元思维等都包罗在内(姜英杰2008;Schneider & Lockl,2002),很多类似概念,如自我调节策略、学习策略、高阶认知技能、“知晓感”、心理理论等也都被视为元认知的一部分(Veenman,Van HoutWolters, & Afflerbach,

2006),这种过于宽泛的概念界定导致“元认知”一词的内涵较为模糊,研究结果难以相互比较。更为重要的是,元认知的核心内容——元思维,很少被专门定义出来加以直接研究。由此,我们限定研究内容,专门考察人类对自身思维活动的思维,即元思维。我们只从思维功能的角度将“元思维”定义为对自身思维活动的计划、监控和反思功能,而没有像很多元认知理论那样(如董奇,1989;汪玲,郭德俊, 方平,2002;Flavell,1979),将有关的知识和体验都视作元思维(或元认知)的固有内容,从而廓清了元思维的固有本质和外在相关因素。

第二,基于“同一理论构想,两种测量思路”的理念编制工具。我们设定元思维包括计划、监控和反思三个因素,然后基于这一理论构想,分别编制了一般元思维量表和情境元思维量表,考察个体一般的元思维习惯和意识,以及在特定任务情境下的具体元思维行为。本研究结果证明了上述理论构想的合理性。另外,所用测量思路沿袭了先前的做法(ONeil & Abedi,1996;Spielberger,1975),其优点是可以兼顾元思维的“一般性”和“情境性”,提供更为全面的或更有针对性的测量。一般元思维更多地体现了稳定的个体差异,是跨情境的,是个体长期养成的思维习惯和意识;而情境元思维更多地反映了元思维在特定认知情境下的具体表现,它是场景依赖的。在本研究中,施测情境元思维量表前,先要求被试完成数学成就测验,今后可以根据研究需要灵活选用认知任务,如推理任务、阅读任务、创造性问题解决任务、科学问题解决任务等都可以。

第三,元思维量表的信度和效度良好。如前所述,两份量表的结构效度、汇聚效度、内部一致性信度、重测信度等方面的指标都较为理想。这里需要讨论的是其效标关联效度。正式测试结果表明,一般元思维、情境元思维与学业成绩相关显著,只有情境元思维与相应情境下测得的数学成就相关显著;这些相关系数即便显著,也只是在0.15~0.20之间,相关强度不高。这一结果与以往有关元认知的研究发现类似。张雅明、俞国良(2005)对小学四至六年级被试的研究表明,元认知与学业成绩(语文、数学、英语三科总成绩)相关为0.27;陈英和与赵业粉(2011)研究表明,元认知技能对简单认知任务得分的解释率是8%,而对复杂认知任务成绩的预测不显著。综合这些结果来看,元认知与学业成绩或认知表现的相关并不高,因为学业成绩取决于各种复杂因素的影响,而且通常的考试更多地考察了知识的记忆和使用情况,元认知发挥的作用不如想象的那么大。而本研究的元思维量表,所测量的内容范围远小于元认知,其对学业成绩的影响应该更小一些。因此,一般元思维、情境元思维与学业成绩或数学成就的相关模式是符合实际情况的,可以说明两份量表的效标关联效度。

第四,本研究编制的元思维量表适用于小学高年级、初中及高中学生乃至更大年龄群体。由于元思维是自身思维活动的“反身认知”,描述元思维的项目较为抽象,对被试的理解能力要求较高,若通过纸笔测验方式考察小学低年级或更小的儿童可能较为困难。本研究结果表明,小学高年级及更大年龄的被试都可以使用元思维量表。我们提供了两份量表在项目、维度以及量表总体层面的描述统计结果,可作为今后分析调查结果的参照,然而,由于样本量不够大,可能还不适于作为常模。

5 结论

(1)元思维包括对自身思维活动的计划、监控和反思三个因素,可以做“一般性”和“情境性”测量,即区分一般元思维和情境元思维。

(2)一般元思维量表和情境元思维量表均有良好的信度和效度,是测量小学高年级、初中、高中学生乃至更大年龄被试元思维的有效工具。

参考文献

陈英和, 韩瑽瑽(2012). 儿童青少年元认知的发展特点及作用的心理机制. 心理科学, 35(3), 537-543.

陈英和, 赵业粉(2011). 智力和元认知技能在发现学习中的作用: 任务复杂性的影响. 心理与行为研究, 9(2), 81-87.

董奇(1989). 论元认知. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 68-74.

董奇, 林崇德(2011). 中国儿童青少年心理发育标准化测验简介. 北京: 科学出版社.

姜英杰(2008). 元认知: 理论质疑与界说. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2, 135-140.

黎坚, 唐云, 张厚粲(2008). 元认知的调节过程及其领域一般性问题的分析. 心理科学, 31(3), 748-750.

汪玲, 郭德俊, 方平(2002). 元认知要素的研究. 心理发展与教育, 18(1), 44-49.

辛自强, 张莉(2009). 基于关系–表征复杂性模型的数学应用题表征能力测验. 心理发展与教育, 25(1), 34-40.

张雅明, 俞国良(2005).《儿童元认知问卷》的编制与修订. 应用心理学, 11(3), 241-246.