两组不同剂量的米非司酮治疗子宫肌瘤的疗效及其副作用分析

2016-07-09张金荣赵远

张金荣 赵远

【摘 要】 目的:对不同剂量米非司酮在子宫肌瘤治疗中的应用效果以及安全性进行分析。方法:选取笔者所在医院于2015年2月至2015年12月因子宫肌瘤而接受治疗的患者,随机将80例患者分配为两组,对照组、实验组各40例。对照组应用大剂量米非司酮进行治疗,实验组应用小剂量米非司酮进行治疗,比较两组患者的临床效果。结果:比较显示实验组的子宫体积、血红蛋白以及病灶体积改善情况比对照组要更理想,对比差异显示P<0.05,有统计学意义;比较两组患者的不良反应,显示实验组发生率要比对照组低,对比差异显示P<0.05,有统计学意义。结论:对子宫肌瘤患者实施小剂量米非司酮治疗,其安全性以及治疗效果比大剂量疗法更为理想。

【关键词】 大剂量; 小剂量; 米非司酮; 子宫肌瘤; 副作用

子宫肌瘤是妇科常见疾病,也称为子宫平滑肌瘤,发生率较高,以年龄在40岁左右的女性多发,大部分子宫肌瘤为良性,但如果患者没有接受及时有效的治疗,随着年龄的增长,子宫肌瘤也会不断变化,有一定概率出现恶变[1]。对于子宫肌瘤的治疗,主要以保守疗法以及手术疗法为常见方案,其中手术疗法存在较大的创伤性,对患者生育功能也有一定影响,加之患者对手术过于抗拒,因此临床尽量考虑保守治疗。当前保守治疗药物一般选择米非司酮,虽然能够取得令人满意的临床效果,但剂量多少并没有定论[2]。本文为全面了解米非司酮治疗子宫肌瘤患者剂量选择对临床疗效影响,对本院80例实施米非司酮治疗的患者的相关资料进行回顾性分析,通过不同剂量的治疗,比较适合的剂量。详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取笔者所在医院于2015年2月至2015年12月因子宫肌瘤而接受治疗的患者,随机将80例患者分配为两组,对照组、实验组各40例。患者年龄为23~58岁,平均(40.2±1.3)岁。患者经临床症状、妇科检查、B超检查,均确诊为子宫肌瘤。患者均存在月经过多、经期延长、小腹坠痛、贫血、痛经以及尿频等症状。病程为2~11个月,平均(6.4±0.2)个月。其中22例患者为浆膜下肌瘤,31例患者为阔韧带肌瘤,有27例患者为混合型肌瘤。其中单发性患者34例,多发性患者46例。病灶平均大小为(5.12±0.22)厘米。患者治疗前3个月不存在激素类药物治疗史,肝肾功能无异常,不存在严重脏器疾病以及米非司酮禁忌证。两组患者的一般资料比较显示无显著差异,P>0.05,不具有统计学意义,有可比性。

1.2 方法

两组患者的药物均由浙江仙居制药有限公司生产。对照组给予大剂量米非司酮疗法,患者睡前口服米非司酮50毫克,每天1次,1个疗程为持续治疗10天。实验组给予小剂量米非司酮疗法,患者睡前口服米非司酮12.5毫克,每天1次,1个疗程为持续治疗40天。

1.3 观察指标

比较两组患者的子宫体积、血红蛋白水平、病灶体积以及不良反应情况。

1.4 统计学方法

实验数据录入电脑并应用SPSS 17.0统计软件进行数据处理,计数资料(不良反应发生率)用率(%)表示,并运用χ2检验,计量资料(子宫体积、血红蛋白水平、病灶体积)用均数±标准差(±s)表示,并运用t检验,对比差异P<0.05表示比较有意义。

2 结果

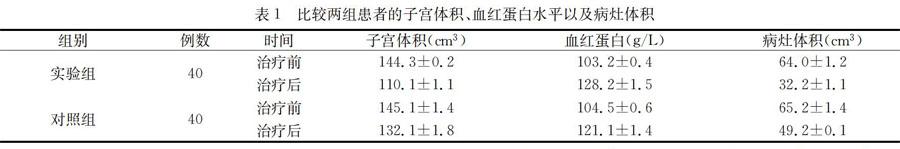

2.1 比较两组患者的子宫体积、血红蛋白水平以及病灶体积

比较显示,两组患者的子宫体积、病灶体积均显著缩小,血红蛋白水平明显上升,实验组子宫体积、血红蛋白水平以及病灶体积的改善情况相比对照组更为理想,差异分析显示P<0.05,具有统计学意义。详细数据如表1所示。

2.2 比较两组患者不良反应发生率

比较显示,实验组的不良反应发生率比对照组要低,差异分析显示P<0.05,具有统计学意义。详细数据如表2所示。

3 讨论

子宫肌瘤属于良性肿瘤,为女性常见的疾病,根据其所在位置可分为下列类型:浆膜下肌瘤、肌壁间肌瘤和黏膜下肌瘤等,大部分子宫肌瘤为良性,但如无针对性干预治疗,会导致不孕不育甚至有恶化的风险。对该病的发病机制当前还没有统一的认识,子宫肌瘤如生长位置偏低、体积太大等会对直肠/膀胱造成压迫,影响女性正常大小便。临床症状以月经异常、阴道不规则出血等为主,出血较大甚至会引起贫血,对患者的生活质量影响较大[3]。

以往对子宫肌瘤患者采用的主要治疗方式为外科手术,但需要综合考虑多种因素的影响,肿瘤位置所在也会增加手术风险。保守治疗相比手术疗法,其无创安全,且患者容易接受。米非司酮是常见的治疗药物,为新型孕激素受体拮抗剂,米非司酮能够有效对机体孕激素进行拮抗,抑制子宫肌瘤内孕激素受体、雌激素受体,继而减少病灶的雌激素效应以及孕激素效应,缩小病灶,另一方面患者服用米非司酮后直接占据孕酮受体,在短时间内提高血清中孕激素水平,对下丘脑-垂体-卵巢轴发挥负反馈的效果,降低卵泡刺激素分泌和雌激素水平,让黄体生成素抑制被控制在卵泡期水平范围内,抑制排卵,降低孕激素水平,抑制肌瘤生长以改善病情[4]。

米非司酮对子宫肌瘤有显著改善抑制效果,已经得到了临床验证,但对剂量的选择还存在一定的争议,剂量范围在5~50mg/d范围间,患者每天服用剂量为50mg的米非司酮,有极高概率出现潮热、恶心等不良反应,影响患者疗程的顺利进行,而每天剂量5mg的方案则难以有效控制子宫肌瘤的增长[5],因此本次研究剂量选择每天12.5mg方案。此次研究对不同剂量的米非司酮治疗效果进行比较,结果显示,实验组的子宫体积、血红蛋白以及病灶体积改善情况比对照组要更理想,对比差异显示P<0.05,有统计学意义;比较两组患者的不良反应,显示实验组发生率要比对照组低,对比差异显示P<0.05,有统计学意义。患者可耐受药物不良反应,不会影响疗程的顺利进行。

综上所述,应用小剂量的米非司酮对子宫肌瘤进行治疗,安全可靠,且治疗效果理想,值得推广。

参考文献

[1] 金秧秧.不同剂量米非司酮治疗子宫肌瘤90例临床疗效分析[J].海峡药学,2015,27(04):109-110.

[2] 房翠兰.两组剂量的米非司酮治疗子宫肌瘤的疗效及其副作用对比[J].实用妇科内分泌杂志,2015,02(04):183-184.

[3] 余霞,袁晓燕,犹力.不同剂量米非司酮在子宫肌瘤保守治疗中的疗效分析[J].西部医学,2014,26(05):639-640.

[4] 乔海英.不同剂量米非司酮治疗子宫肌瘤的疗效观察及安全性分析[J].临床医学,2014,22(12):110-111.

[5] 朱婷,张天铭.不同剂量米非司酮治疗子宫肌瘤的临床效果比较[J].中国当代医药,2014,17(28):61-63.