转移支付纵向分配结构的财力均等化效应研究:基于省内县际差异的视角

2016-07-09任超然

任超然 曾 益

一、引言

2014年9月,中国共产党十八大报告指出要“完善促进基本公共服务均等化的公共财政体系”,基本公共服务均等化是缩小区域差距,实现平衡发展的重要手段,所以 “实现基本公共服务均等化”是财政体制改革的目标之一,也是实现财政治理现代化的要求之一。此外,在2013年11月发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中也明确提出要“推进基本公共服务均等化,加快形成科学有效的社会治理体制”。在具体的实现机制和途径上,2016年3月提出的《国民经济和社会发展第十三个五年(2016—2020年)规划纲要》中也做出了明确说明,提出要在“十三五”期间“确立合理有序的财力格局”,“健全省以下财力分配机制”,从而增强县级财政提供基本公共服务的保障能力。

我国的县级政府承担了大多数基本公共服务的支出责任,所以要实现公共服务均等化,最重要的就是缩小县际财力差距,从而缩小县与县之间在提供公共服务能力上的差距。但是我国县与县之间在财力上差异仍然较大(尹恒和朱虹,2011[1]),县级财力分布并不均衡[2],按照总人口计算的县级人均公共财政支出,从全国范围看,高的地区与低的地区相差近20倍;即使是同一省份内,部分地区也有近5倍的差异*数据来源:《人民日报》,2014年1月12日,http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2014-01/12/nw.D110000renmrb_20140112_2-02.htm#fin。。综上,一方面,中国的中央、省、地、县、乡五级政府体制中,地级和县乡级政府更接近于民众,在地方性公共品供给上的重要性也远甚于省级和中央政府,而对于基本公共服务而言也就更为重要;另一方面,由于我国幅员辽阔,各省份在制度文化、地理环境等方面的巨大差异,在研究基本公共服务均等化的时候,首先实现省内县际均等更为重要,也具有更加实际的意义。所以相对于省际均等化,研究省内县域间的财力的均等化具有更加重要的意义。

1994年分税制以后,转移支付制度作为一项重要的制度被建立起来,平衡地区间的财力和基本公共服务是其重要目的之一,并且来自上级的转移支付在县级政府的收入中占到越来越大的比重,从1994年的25.95%增加到2009年的53.30%。

综上,研究转移支付制度对于省内县域间的财政均等化至关重要,但是现有的实证研究大多集中于转移支付在省际层面的均等化效果*这些文献从方法上可以分为两类:第一类文献通过比较转移支付前后的财力差距计算转移支付的财力均等化效果,其结果通常为正,即结论为转移支付有助于促进地区间的财力均等化。第二类文献采用回归分解的方法,通过分析财政收入各个构成部分的差距对于总差异的解释程度来分析各项收入对于地区间财力差距的影响,若富的地方获得更多转移支付,则认为其均等化效果越差,但是这种方法可能会低估转移支付的均等化作用。(官永彬,2011[3];陈颂东,2008[4];胡德仁,2008[5];贾晓俊,2009[6];贾晓俊和岳希明,2015[7];刘勇政,2008[8];曾军平,2000[9];张恒龙和秦鹏亮,2012[10]),而真正提供基本公共服务的最基层单位县却缺乏充分的研究。而众所周知,分税制改革以来,随着财权的层层上收和事权的层层下放,很多县级财政都陷入困难,由此派生出土地财政等一系列问题。所以,要考察转移支付的均等化效果,归根到底还是要看其是否缩小了县际财力差距,最终是否使得县在提供基本公共服务上的差距缩小了。

另外,有少数研究分析了转移支付的县际财力均等化效果(尹恒等,2007[11];尹恒和朱虹,2009[12];周美多和颜学勇,2010[13]),而这些文献只是从转移支付的组成结构上进行进一步的研究。而在转移支付的分配过程中,市县之间的纵向分配结构也在某种程度上影响了转移支付的财力均等化效果。在传统的“市管县”的体制下,县要接受市的领导。但市和县始终都分别是各自区域利益的主体代表,承担着不同的责任,享受各自的经济利益。从各地情况来看,通常市会把县当作自己的一个附属的行政单位,要求县的经济发展从属于市区经济发展的需要,从而引发两个利益主体的冲突。市在财税分成、基建投资、项目上马等方面优先考虑市区。“市压县、市刮县、市吃县”的问题的确存在,有些市、县争利中,市不惜运用行政手段强行解决,县也只能服从。而对于财政转移支付来说,对于市级财政也是必须要分的一杯羹,同时,市在很多时候有权决定转移支付在其下辖县之间的分配,所以在转移支付的分配中扮演了重要的角色。本文试图分析这种纵向的转移支付分配关系如何影响省内财力的均等化。

本文首先利用1995—2009年的县级财政数据构建了31个省内县际财力均等化指标,接下来利用省级面板数据研究了各省份转移支付的纵向分配结构如何影响了省内县际财力均等化效果。我们的结果显示,县级转移支付比重越大,省内财力均等化效果越好。在此基础上,我们还利用“省直管县”改革进一步验证了我们的结论,“省直管县”改革从资金分配和信息渠道两个方面促进县级政府转移支付资金的获得,影响到县级政府获得的转移支付的比例,结果仍然支持本文的结论。

本文的安排如下:第二部分对我国各省省内的转移支付的纵向分配结构进行了描述,在此基础上,回顾了相关理论并提出本文的研究假设;第三部分介绍了本章所采用的数据模型;第四部分汇报了本文的统计结果并对结果进行了讨论;第五部分总结全文。

二、研究背景与研究假设

(一)研究背景

1.省以下财力分配情况。

我国有五级行政区划设置,按照“一级政府,一级财政”的原则,相应地,从财政管理体制上来讲,存在着中央、省、市、县、乡五个级次。由于基层政府承担了大量的公共品供给的职责,所以要实现基本公共服务均等化,需要从省以下财政管理体制入手。由于我国从1982年确立了“市管县”的基本管理体制,市级财政就变成非常重要的一个环节,尤其是在考虑纵向政府间关系时,市级财政也变得非常重要。从财力的配置关系上来看,表1总结了省、市、县三级财力的分配关系,可以看出,省本级的财力所占的比重相对较低,在1994年仅为17.13%,此后略有上涨,到2009年为止,这一数额也仅为24.62%,占全省总收入比重不到四分之一;而就市本级来看,其财力占全省的比重1994年为41%,此后略有下降,到2006年时仍有36.73%;而对于县级财政来说,这一比重在1994年为41.83%,而到2006年时略有下降,但是仍为38.65%。总体来看,市县两级财力在省以下的财力分配中占到了非常重要的地位。

表1地方财政一般预算收入分级次情况

数据来源:根据1994—2009年《地方财政统计资料》整理。其中省级、地级均为本级。

2.转移支付的纵向分配结构。

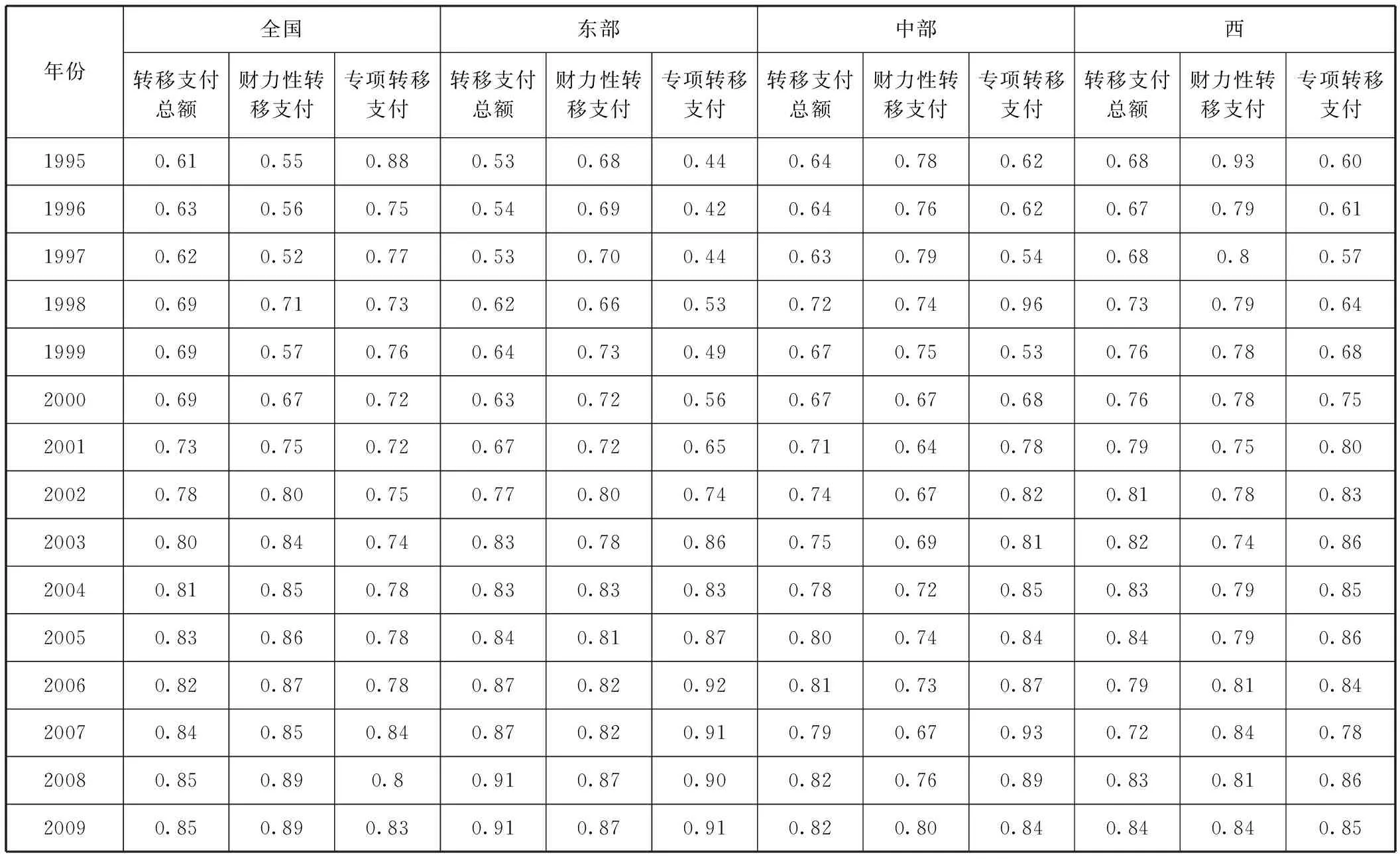

在省以下的转移支付分配体系中,市和县之间在转移支付的分配存在着诸多博弈,因而转移支付在纵向上的分配结构不可避免地会对公共服务的均等化产生重要的影响。而不同的省份之间,在纵向的财政资金的配置上有着比较大的差异,表2显示了各省的转移支付1995—2009年间在市本级以及县的分配结构。由表2可以看出转移支付在县市之间的分配情况在不同年份之间和不同地区之间存在着比较大的差异。

对于转移支付在市本级和县之间的纵向分配结构来看,从1995年至2009年之间呈现出一个下降的趋势。从全国层面来看,在1995年,县级转移支付占省以下转移支付的比重为61%,此后逐步上升,到2009年占到85%左右。分地区*区域划分为:东部(共12个省份)为北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南;中部(共9个省份)为山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部(共10个省份)为重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。来看,这一趋势仍然存在。另外,在2002年之前,西部省份中县级转移支付占总体转移支付的比重要高于东部地区和中部地区,并且显著高于全国平均水平;2002年之后,东部省份的这一比例逐渐升高,高于中西部省份。出现这一现象的原因可能是因为2002年开始出现的所得税分享改革,在这次改革中,原本归地方所有的所得税中50%(从2003年开始这一比重达到60%)由中央收走,而中央财政因此增加的那一部分收入全部被用作转移支付分配到中西部地区,而中西部因此而增加的转移支付更多地被留在了市本级。

从转移支付的组成结构来看,我们发现一般性转移支付相对于专项转移支付来说,更多地留在了市本级。对于一般性转移支付,从全国层面来看,1995年为55%,此后呈现出逐步上升的趋势,到2009年上升至89%。分地区来看,2002年之前,西部高于中部和东部地区;2002年之后,东部开始增加,而西部出现了比较大的下降,总体表现为中部高于西部和东部地区。

对于专项转移支付来说,从全国范围来看,市本级所占的比重在1995—2009年间的变化幅度相对较小,但是总体来看,2002年之后的平均值略低于2002年之后。分区来看,东部地区在2002年之前,转移支付在县级的比重高于中西部地区,2002年之后,同样呈现出反超的趋势,中西部地区市本级的专项转移支付在全部转移支付中所占的比重逐渐超过东部地区。

表2 转移支付纵向分配结构(县际转移支付占省以下转移支付的比重)

注:数据来源1995—2009年《全国地市县财政统计资料》。

(二)研究假设

在对县市之间的财政关系进行分析的基础上,本文主要分析转移支付在市县之间的分配如何影响到省内财力均等化效果。

对于中央和省下拨的转移支付,如果存在县市争利,即市级政府获得更多转移支付的情形,那么转移支付的省内财力均等化会相对更弱一些;相反,如果市级政府能够把更多的转移支付留给县,并居中调剂,则转移支付的省内财力均等化效果会更好。基于此,我们提出本文的研究假设1。

假设1:省内转移支付的纵向分配结构中,如果县级政府获得了更多的转移支付,则省内财力均等化的效果会更好。

在考虑省的再分配能力的时候,在省内初次财力分配后,如果上级尤其是省级政府集中的财力越多,就越有利于在二次分配中通过转移支付的方法来调剂县际财力结余(李永友,2015[14]);反之,收入越分权,上级政府可用于再分配的财力也就越少,相应地省内财力均等化的效果可能越差。也就是说收入分权程度最终反映了一个政府可以用于再分配的资源到底有多少,进而收入分权可以通过两个机制影响省内财力均等化。一方面,收入越分权,各地税收制度的累进程度不同,地区间的初始均等化水平越差;另一方面,收入越分权,通过转移支付平衡地区差异的可能性越小。因此,本文提出研究假设2。

假设2:省内收入分权越高,省内财力的均等化效果越差。

另外,本文还考虑支出分权对于省内财力均等化程度的影响。支出分权在某种程度上反映的是事责的配置关系,当上级政府承担了更多的支出责任时,一方面公共品供给的效率会受损(Oates,1999[15]);另一方面,从财力均等化的意义上来讲,当上级政府越不倾向于采用分权的方式来提供公共品时,就会越不关心地区间的财力均等,这时,地区间的财力差距就会增大(Qiao等,2007[16])。基于此本文提出研究假设3。

假设3:支出分权程度越低,转移支付的省内财力均等化效果就越差。

基于以上分析,本文选取相关变量对上述理论假设通过相关统计模型进行检验。

三、数据与模型

(一)模型设定

本文的研究样本为省级层面的面板数据,因此,我们基本计量模型设置如下:

TEit=transferit+gdppginiit+decentit+gdpperit

+pop_cityit+densityit+α+γ+εit

其中i代表省份,t代表年份。

(二)变量

1.被解释变量:均等化效果的度量。

本文的主要被解释变量为财力均等化的效果系数——TE指数,其具体计算公式如下:

TE=(GINI1-GINI0)/GINI0

即转移支付前后省内县际财力差异程度之差与省内县际初始财力差异之间的比值,从而反映转移支付财力均等化的效果。其中,TE取值为正说明转移支付降低了省内县际财力不均等,TE取值为负说明转移支付不但没有缩小反而增加了省内县际财力不均等。另外,TE取值越大说明财力均等化效果越好。

2.解释变量。

本文主要关注的核心解释变量是省以下转移支付的纵向分配体制,采用各个省市本级转移支付总和与市县转移支付总和之比来衡量,在具体分析过程中,我们还分别考虑了专项补助和财力性转移支付所占的比重*财力性转移支付在这里包括因素法转移支付和各项结算补助。。其计算方法如下:

除此之外,本文还区分了专项转移支付和财力性转移支付各自的纵向分配结构对于财力均等化的效果。具体计算方法如下:

3.控制变量。

对于收入分权的衡量,本文使用省本级收入占全部收入的比重来衡量,而对于省内支出分权,本文采用省本级支出占县级支出的总额来衡量。除此之外,本文还考虑了其他会影响到转移支付效果的变量:

(1)初始财力的离散程度。首先,从调节县际财力差距的难易程度来看,初始差异越大,要缩小这种差异也就越困难。比如:对于同等数量的转移支付,如果省内各县之间本身的财政收入差异就很大,那无异于就是“杯水车薪”;而相反,如果一个省的县际初始差距就很小,那同样一笔转移支付,其均等化效果就会很好。其次,如果我们从另一个方面来考虑这个问题时,就会得到相反的结论:从调节区域差距的角度来讲,省以下县际初始差距决定了对均等化政策的需求量和政治上的可行性(Qiao等,2008[16]),省内初始差异越大,对其重视程度也越高,相应地,效果可能也越好。

(2)人均GDP。从前文的分析中我们可以看出,转移支付的省内均等化效果呈现出某些区位特征,而东中西部划分跟地区的经济发展存在着相关关系。另外,从理论上来讲,人均GDP代表了一个省的经济发展水平和经济实力,通常来说,人均GDP越高,该省可利用的税基越多,可以汲取的财政资源也就越充沛,反映到再分配上,也就更有能力对其下辖县之间的财政能力进行调剂,其再分配能力也就越强。

(3)人口密度。从公共服务需求的角度来看,人口密度会影响到公共服务供给的规模效应,继而影响到公共服务供给的成本。人口密度高的省份,由于可以提高公共服务供给的规模效应,实现公共服务在一定区域内均等化也相对越容易,财政转移支付的财力均等化水平也就越好。

(4)城市化水平。在我国城市倾向的公共财政结构安排下(杨良松,2013[17]),城市化水平越高的地区对财力均等化越重视,财力均等化效果越好,所以我们将城市化水平作为重要的控制变量。

表3 变量的描述性统计

注:样本回归区间确定为1994年至2009年。*由于数据限制,我们只能获得截至2009年的《全国地市县财政统计资料》,但是由于我国省以下财政体制安排和市县之间的财力分配结构近年来并没有发生根本性的变化,所以本研究虽然囿于数据限制,但是所得到的结论仍然具有一般性,能够对现阶段完善省以下财政体制提供一些政策支持。一方面,一些基于个别省份的研究发现近年来省内市县之间的财力分配比例也并没有发生大的变化;另一方面,2012—2013年各省份省以下财政体制调整的文件显示各省份在具体的措施上有稍许差异,但基本延续了中央与省份之间的分配体制,除直辖市外的27个省份中,有20个省份明确提出“存量不动,增量调整”的原则,这说明各省份在进行省以下财政体制的调整过程中,只是在增量上做调整,大的结构并没有发生改变。

数据来源:财政数据来源于1994—2009年《地市县财政统计资料》、1995—2010年《中国财政年鉴》,其余变量来自于1995—2010年《中国统计年鉴》。

四、实证结果与分析

(一)基本模型分析

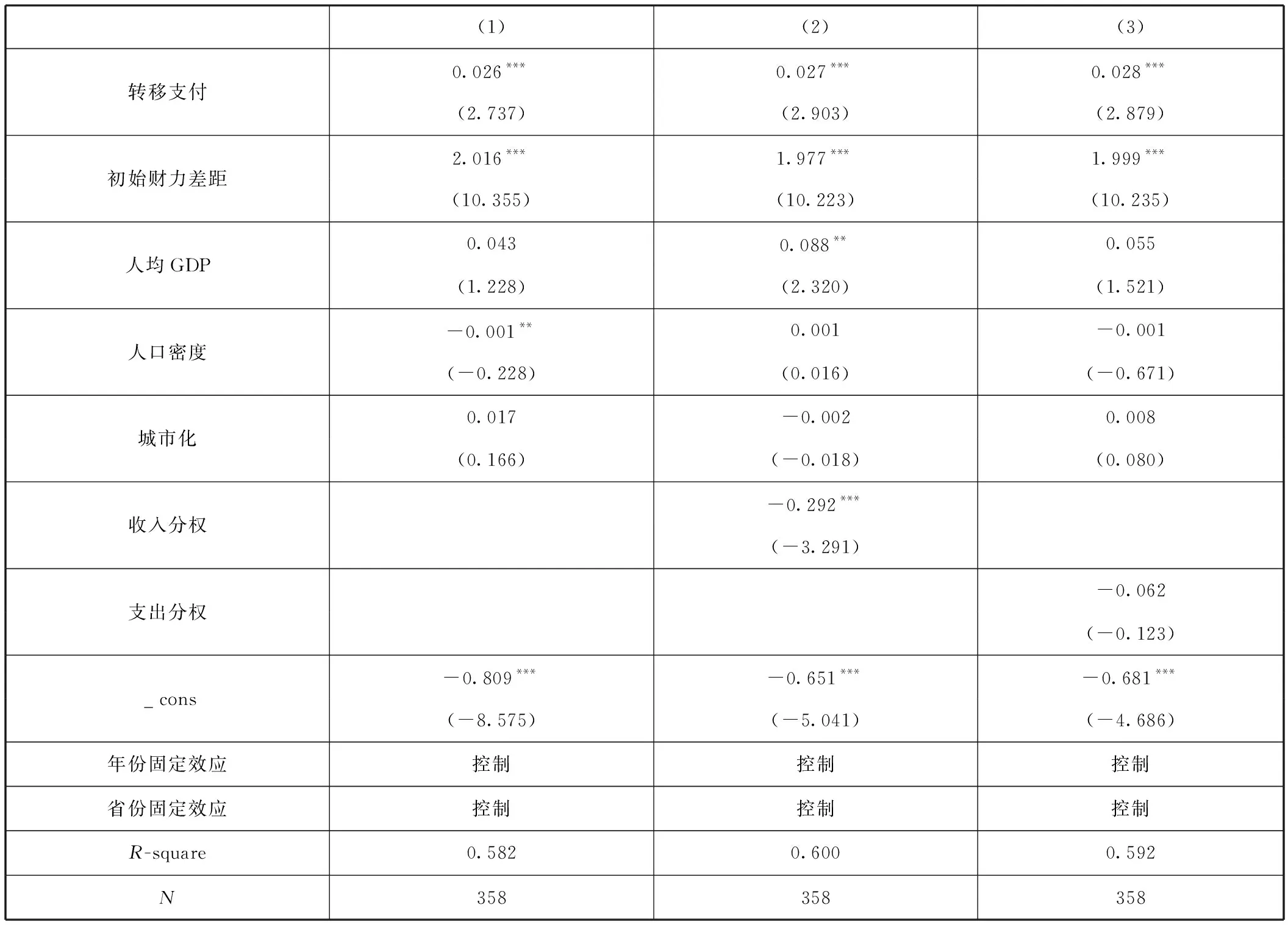

表4中模型(1)~(3)为财政转移支付在县市之间的分配情况对于省内财力的均等化的影响。我们发现,当省以下转移支付分配比例中县级政府占的比例提高1个百分点,省内财力均等化效果提高2.6个百分点,也就是说当财政转移支付更多地集中在县级政府时,省内的财力均等化的效果更好。另外,在模型(2)和模型(3)中,我们考虑了财政分权影响。其中模型(2)控制了收入分权的指标,其符号为负,符合我们的理论预期:上级政府集中的收入越多,其可用于均等化的资金数量也就越多,均等化的力度也越大。对于其他解释变量来说,我们发现经济发展水平的离散度对于财力均等化的效果影响是负的。总体来说,经济发展差距越大的地方,其省内财力的均等化也就越难实现。对于经济发展水平来看,通常,经济发展水平越好的地区,财力均等化的效果也就越好。模型(3)控制了支出分权的指标,结果显示其对财力均等化效果的影响并不显著。从理论上来讲,市县之间的事责划分会影响到市级政府在财力均等化上的激励:当市级政府承担了更多支出责任的时候,其使用财力均等化来平衡地区公共品的激励就会减弱。但是在我们模型中支出分权并不显著,一个可能的解释是市县之间的事权配置可能会受多种因素的影响,另外,在各个地区内部事权的划分相对稳定,最终导致并不显著。另外,在我们的模型结果中,16岁以下的人口比重对省内的财力均等化效果有着正向的影响,而65岁以上的人口影响不显著。这可能与我国县级政府需要承担大量的义务教育支出有关。

表4 基本模型结果

我国的财政转移支付由一般转移支付和专项转移支付构成,所以,表5显示了一般转移支付和专项转移支付在市县间的分配是如何影响省内财力均等化效果的。其中模型(4)~(6)考察一般转移支付的财力均等化效果:模型(4)显示一般性转移支付在县级分配比例越高,省内财力均等化效果越好。模型(5)和模型(6)分别控制了收入分权和支出分权的影响,结果与基准模型基本一致。模型(7)~(9)考察专项转移支付对财力均等化的影响,模型结果显示,对于财力性转移支付而言,当专项转移支付更多地集中到县级政府时,其省内财力均等化的效果要更好。 从系数上来看,专项转移支付的效果要优于一般转移支付。

表5 基本模型结果:考虑分权的影响

(二)进一步讨论

在转移支付的划拨过程中,“雁过拔毛”的问题时有发生。在传统的“中央-省-市-县-乡”五级财政管理体制下,由中央和省下发的转移支付,经过市级政府的“截留”,最终到达县乡政府的资金数量大幅缩水(才国伟等,2011[18];陈思霞和卢盛峰,2014[19];宫汝凯和姚东旻,2015[20];胡春兰和管永昊,2011[21])。自1992年省级政府直接管理县级财政在浙江省开始试行,“省直管县”的改革开始逐步在中国试点推行,截至2009年,共有22个省份实行了“省直管县”试点改革。从各个试点省份实施“省直管县”的改革类型来看,可以分为四种类型,但是无论是采用哪一种类型,在具体的改革过程中都将财政转移支付的分配权集中到省级政府。*在以浙江、湖北、安徽、吉林等省份为代表的“全面管理型”和以山西、辽宁、河南等省份为代表“直接管理型”下,对于县的转移支付的核算和划拨都直接由省级政府完成。以山东、广西实行的“省市共管型”下,虽然在分配和资金调度时仍以省对市、市对县方式办理,但是省级财政在分配转移支付等补助资金时是直接核定到县的。通过取消市级政府对基层政府财政资金的总体管辖权,将县级政府财政资源的分配和报批的关系上收到省级政府;同时将财政收入和财政支出一起由市向县转移,取消市县之间的日常资金往来关系,实现省财政与直管县财政的直接联系。“省直管县”改革将从分配和信息两个方面促进县级政府转移支付资金的获得,影响到县级政府获得转移支付的比例:一方面,“省直管县”减少了财政资金由上而下流经的层级,地市级政府对基层政府财政资金的截留,中央和省级政府下放的转移支付资金将有效地被基层政府获取;另一方面,“省直管县”减少了财政信息由下向上反馈的层级,改革后县级财政的收支计划直接向省级政府上报,财政信息的反馈渠道更加畅通,有利于上级政府掌握县级政府尤其是较为贫困的县的财政需求。

由上可知,“省直管县”改革后,县级政府获得的转移支付资金较之前会有一定程度的上升,这反映在试点省份转移支付的纵向分配结构中县所获得的转移支付占全省转移支付的比重增加。表6显示了加入“省直管县”变量的模型结果(若该省在该年份进行了“省直管县”试点改革,则取值为1)。在模型(10)~(12)中,我们加入了“省直管县”改革变量,结果显示“省直管县”改革变量显著为正;同时,转移支付变量仍然保持稳定,但是数值减少。这说明“省直管县”的改革可以通过增加县级政府获得的转移支付数量,促进了省内县际财力均等化。在模型(13)~(15)中,我们加入了转移支付纵向分配结构和“省直管县”的交互项。

表6 模型结果:考虑“省直管县”改革的影响

五、结论及进一步讨论

本文首先利用1994—2009年的县级财政数据构建了省内县际财力均等化指标,接下来通过省级面板数据研究了各省转移支付的纵向分配结构如何影响省内县际财力均等化效果。我们的结果显示,省以下财政转移支付的分配结构中,县级政府获得的转移支付比重越大,省内财力均等化效果越好,同时省内收入分权对省内财力均等化有显著的负向影响。在此基础上,我们还利用“省直管县”改革进一步验证了我们的结论,“省直管县”改革从资金分配和信息渠道两个方面促进县级政府转移支付资金的获得,影响到县级政府获得的转移支付的比例,结果仍然支持本文的结论。

第一,增加省级财政在省内财力分配体系中的调控力度。本文的模型结果显示省内收入分权程度越高,财力均等化效果反而越差,应该增强省级财政在初次分配和再次分配中的作用。首先,在省内初次的财力分配上,省级财政可以适当参与部分市县的税收分成,并集中掌握一部分县市的税收情况,能够综合调控和管理省内财力分配,并增加再次分配的干预力度。其次,为了进一步缩小各县市之间的财力发展差距,在再次分配过程中,省级政府应适当打破对既得利益的保护,将转移支付更多地向经济欠发达的贫困地区倾斜,实现各县市的均衡发展。

第二,完善省以下转移支付制度,增强县乡财力。首先,各项转移支付以及税收返还应由省直接核定并补助到市、县。其次,提高财力性转移支付在全部转移支付中所占比重,降低照顾既得利益的税收返还及原体制补助所占比重,推进解决地区间公共服务不均问题。再次,由于目前中央主管部门集中了过多地方财政支出决策权,从而形成了大量给予地方政府的专项转移支付,这些过多的专项转移支付增加了监管的难度;同时在具体执行中又要求地方政府财政配套,从而进一步加剧了市县之间的不平等。所以应当根据实际情况,渐进降低专项转移支付比例,减少或取消部分专项转移支付所需要的县级政府的资金配套,并且增加县级政府的自主支配资金规模。

第三,“省直管县”改革应将重点集中在解决政府间财力与事权匹配问题上,另外在具体的实施途径上应尽快将具体的实施方案列上议事日程。在“省直管县”试点过程中,首先纳入试点的县通常属于各市财政状况最差的县甚至是国家级贫困县,各市尽最大努力把经济发展较好的县留在市的管辖范围内,让其继续为市做贡献,这也是促成最近一大批“县改区”行政区划调整背后的制度性原因。要解决这个问题,应当通过因素法,按照各县人均财力、产业结构、地理条件、支出需求等因素设定分级分类标准,明确时间表,把具体步骤和实施方案一起公布,公开透明,分年度分批将县纳入直管。

[1]尹恒,朱虹.县级财政生产性支出偏向研究[J].中国社会科学,2011(1):88-101.

[2]世界经济合作与发展组织.中国公共支出面临的挑战:通往更有效和公平之路[M].清华大学出版社,2006:69.

[3]官永彬.财政转移支付对省际间财力不均等的贡献——基于基尼系数的分解[J].山西财经大学学报,2011(1).

[4]陈颂东.中国的转移支付制度与地区公共服务均等化[J].经济经纬,2008(1):20-23.

[5]胡德仁.财政转移支付与中国地区间财力均等化分配模型[J].公共行政评论,2008(5):81-99.

[6]贾晓俊.政府间转移支付制度横向均衡效应研究[J].经济学动态,2009(3):72-76.

[7]贾晓俊,岳希明.我国不同形式转移支付财力均等化效应研究[J].经济理论与经济管理,2015(1):44-54.

[8]刘勇政.我国财政转移支付均等化效应实证分析[J].地方财政研究,2008(2):12-16.

[9]曾军平.政府间转移支付制度的财政平衡效应研究[J].经济研究,2000(6):27-32.

[10]张恒龙,秦鹏亮.转移支付、财政激励与基本公共服务均等化目标的匹配[J].改革,2012(9):53-63.

[11]尹恒,康琳琳,王丽娟.政府间转移支付的财力均等化效应——基于中国县级数据的研究[J].管理世界,2007(1):48-55.

[12]尹恒,朱虹.中国县级地区财力缺口与转移支付的均等性[J].管理世界,2009(4):37-46.

[13]周美多,颜学勇.转移支付类型对省内县际间财力不均等的贡献——按收入来源进行的基尼系数分解[J].山西财经大学学报,2010(2):22-30.

[14]李永友.转移支付与地方政府间财政竞争[J].中国社会科学,2015(10):114-133.

[15]Oates W E.An Essay on Fiscal Federalism[J].Journal of Economic Literature,1999,37(3):1120-1149.

[16]Qiao B,Martinez-Vazquez J,Xu Y.The Tradeoff between Growth and Equity in Decentralization Policy:China’s Experience[J].Journal of Development Economics,2008,86(1):112-128.

[17]杨良松.中国的财政分权与地方政府的城市偏向政策:财政独立性与省内分权的视角[J].制度经济学研究,2013(1):34-60.

[18]才国伟,张学志,邓卫广.“省直管县”改革会损害地级市的利益吗?[J].经济研究,2011(7):65-77.

[19]陈思霞,卢盛峰.“省直管县”弱化了资源的城市偏向性配置吗?——财政转移支付视角[J].上海财经大学学报,2014(1):87-95.

[20]宫汝凯,姚东旻.全面直管还是省内单列:省直管县改革的扩权模式选择[J].管理世界,2015(4):92-102.

[21]胡春兰,管永昊.对我国“省直管县”财政体制改革的思考[J].经济体制改革,2011(4):124-128.