中药足浴联合耳穴压豆治疗高血压临床疗效观察

2016-07-08王小辉黄慧芝葛来安张立张涛龙江西中医药大学204级硕士研究生南昌3300042江西省中医院南昌330006

王小辉 黄慧芝 葛来安 张立 张涛龙(江西中医药大学204级硕士研究生 南昌330004;2江西省中医院 南昌330006)

中药足浴联合耳穴压豆治疗高血压临床疗效观察

王小辉1黄慧芝1葛来安2#张立1张涛龙1

(1江西中医药大学2014级硕士研究生南昌330004;2江西省中医院南昌330006)

摘要:目的:观察采用中药足浴疗法联合耳穴压豆治疗原发性高血压的临床效果。方法:采用随机对照分组法,将80例确诊为1、2级原发性高血压患者分成两组,治疗组40例,采用中药足浴疗法联合耳穴压豆治疗;对照组40例,口服苯磺酸氨氯地平片治疗;观察两组血压变化,比较两组降压疗效和头晕、头痛症状积分变化情况。结果:两组患者血压较治疗前均明显降低(P<0.05),治疗组降压总有效率为90.00%,对照组为87.50%,无显著差异(P>0.05)。治疗组头晕、头痛症状改善优于对照组(P<0.05)。均未出现不良反应。结论:中药足浴联合耳穴压豆对1、2级原发性高血压降压疗效显著,且可明显改善头晕、头痛症状。

关键词:原发性高血压;中药足浴;耳穴压豆;临床疗效

高血压病是指以动脉血压升高为主要特征的常见病,常造成心、脑血管及靶器官损害,危害极大,严重影响患者生活质量。此病西医治疗降压效果明显,但长期使用副作用大,且对症状改善不甚理想。中医药对于本病具有独特优势,笔者在收治1、2级原发性高血压患者中采用中药足浴联合耳穴压豆治疗疗效显著,无明显不良反应。现报道如下:

1 资料与方法

1.1一般资料病例为江西省中医院2015年2~12月门诊及住院部确诊为1、2级高血压患者80例。采用随机数据表法分两组,每组40例。治疗组中男19例,女21例,年龄(48.70±8.30)岁,病程(10± 8.50)年,1级17例,2级23例;对照组中男17例,女23例,年龄(46.80±9.10)岁,病程(10±8.40)年,1级18例,2级22例。两组患者的年龄、性别、病程等资料比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准西医诊断及分级标准:参照《中国高血压防治指南2010》[1]。中医诊断标准及辨证分型:参照《中药新药临床研究指导原则》[2]。

1.3纳入标准(1)符合诊断标准;(2)年龄18~65岁;(3)1、2级原发性高血压;(4)无严重心、脑、肝、肾等疾病;(5)患者知情同意,并通过本院医学伦理会审核通过。

1.4排除标准(1)不符合诊断标准;(2)年龄>65岁或<18岁;(3)妊娠或哺乳期妇女;(4)继发性高血压患者;(5)精神障碍而不能配合者;(6)受试药物过敏者;(7)凝血功能障碍者。

1.5治疗方法

1.5.1对照组口服苯磺酸氨氯地平片(国药准字H20020390),5 mg/次,1次/d,2周为1个疗程。

1.5.2治疗组予足浴合耳穴治疗。主方:钩藤20 g、夏枯草20 g、肉桂12 g、川芎12 g、红花12 g、杜仲12 g、川牛膝25 g、桑叶12 g,并随证加减。痰湿壅盛:加石菖蒲12 g,薏苡仁20 g;阴虚阳亢:加白芍10 g,牡丹皮15 g;阴阳两虚:加熟地12 g,菟丝子15 g;肝火亢盛:加龙胆草15 g,野菊花12 g。方法:药物煎汤取药汁1 500 ml,泡足30 min,保持水温40度左右为宜,1次/d,2周为1个疗程。耳穴治疗:选取肾上腺、降压沟、内分泌、肾为主穴,并随证加减。痰湿壅盛:加脾、肺2穴;阴虚阳亢、阴阳两虚及肝火亢盛:加心、肝2穴。方法:先消毒耳廓后对其按摩,之后将耳穴贴(王不留行籽)贴在上述穴位上,每次贴1耳,1次/d。两耳交替。嘱患者按压治疗处,力度适中,每次按压约5 min,3次/d(早中晚各1次),2周为1个疗程。

1.6观察指标(1)血压指标:早晚各记录1次(采用水银血压计测量,测右手血压,静息状态下,共测3次,最后取平均值),治疗组患者每次足浴完成并卧床休息30 min后测量坐位右上臂血压并记录。(2)症状评分:取头晕、头痛为观察症状,采用症状积分法,将轻、中、重度记为1、2、3分。观察积分变化。

1.7疗效标准[2]

1.7.1血压疗效标准显效:舒张压降低≥10 mm Hg,并达正常范围;或降低≥20 mm Hg。有效:舒张压降低<10 mm Hg,但已达正常范围;舒张压降低10~19 mm Hg,仍未达正常范围;收缩压降低≥30 mm Hg;须具备其中1项。无效:未达到以上标准者。

1.7.2症状疗效标准显效:症状明显改善,积分减少≥70%。有效:症状好转,积分减少≥30%。无效:症状无明显改善,积分减少<30%。

1.8统计学方法将所得数据用SPSS17.0统计分析,均采用双侧检验,统计前对数据进行正态分布检测,计量资料数值以(±s)表示,两组间比较采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组治疗前后血压变化比较与治疗前比较两组血压均降低,有显著差异(P<0.05)。两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组均未发生不良反应。提示两组均可显著降低血压。详见表1。

表1 治疗前后血压变化(mm Hg,±s)

表1 治疗前后血压变化(mm Hg,±s)

注:与治疗前比较,▲P<0.05。

对照组(n=40)治疗前 治疗后收缩压舒张压血压 治疗组(n=40)治疗前 治疗后161.45±10.68 106.62±10.72 137.22±7.62▲81.52±7.46▲162.53±11.60 106.80±10.58 136.22±7.76▲82.42±7.68▲

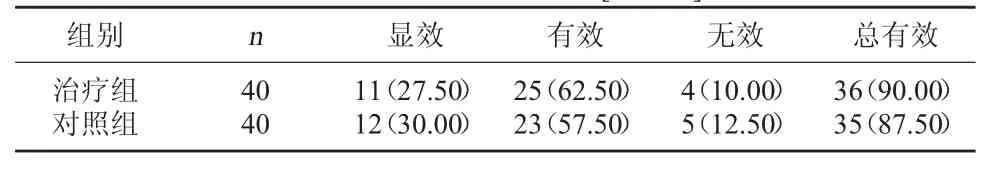

2.2两组降压疗效比较治疗后治疗组总有效率为90.00%,对照组为87.50%,两组降压疗效比较无显著差异(P>0.05),提示两组降压疗效相当。详见表2。

表2 两组降压疗效比较[例(%)]

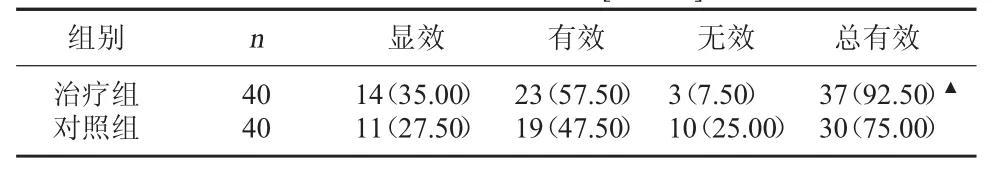

2.3两组症状疗效比较治疗后治疗组头晕、头痛症状改善总有效率为92.50%,对照组为75.00%。两组症状疗效比较,差异有统计学意义(P<0.05),提示治疗组可显著改善头晕、头痛症状,其作用强于对照组。详见表3。

表3 两组症状疗效比较[例(%)]

3 讨论

高血压病西医治疗主要包括生活饮食调理和药物治疗,药物治疗选择较多,降压效果不一。其中对于1、2级高血压,无其他严重并发症禁忌证者,临床上常用苯磺酸氨氯地平治疗,其临床效果显著,故对照组采用此药。

中医学根据高血压病的病因、病机、临床表现等,此病归属于“眩晕、头痛、风眩”等范畴。其治疗多从肝肾论治。本研究运用耳穴压豆联合足浴疗法治疗,辨证施治,两法并用,作用较强。结果显示:治疗后两组血压均显著降低,降压疗效相当,治疗组改善头晕、头痛症状作用显著强于西药组。两组均未发生不良反应。其作用机制如下:足浴法是根据中医辨证施冶的外治法,肾经起于足底之涌泉穴,药物透过足部孔窍、皮肤吸收而发挥药理作用及对局部穴位刺激而调节脏腑功能。本研究足浴方中杜仲、牛膝补肾益精;钩藤、夏枯草、桑叶平肝潜阳。川芎活血行气,红花活血化瘀,肉桂温经散寒通脉。通过中药足浴可起到平肝潜阳,温经活血功效。十二经脉皆与肝肾相关联,肾开窍于耳,故采用耳穴压豆疗法可通过刺激相应穴位可通过十二经脉直接调节其相关脏腑功能而发挥功效。从西医角度看,足部具有丰富的血管及神经,运用足浴疗法可改善血管通透性,扩张血管,改善循环,从而降低血压[3]。研究发现,川牛膝提取物可通过抑制血管紧张素转换酶,阻断血管紧张素使大鼠血压显著降低[4]。耳穴压豆疗法可刺激迷走神经向中枢发送冲动,继而发生相应反应而降低血压[5]。可见本研究在中医和西医角度上均有较强的理论支持。综上所述,中药足浴联合耳穴压豆治疗高血压的方案符合患者的临床需求,不仅可以降低血压,还可以改善头晕、头痛症状,安全、有效、操作简便,值得进一步研究及推广。

参考文献

[1]国家心血管病中心,高血压联盟(中国),中华医学会心血管病学分会.中国高血压防治指南(2010版)[S].北京:人民卫生出版社,2010.5

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002.73-77

[3]马春.中药足浴治疗老年轻中度高血压临床观察[J].中国医药指南, 2011,9(28):140-141

[4]启明,辛国,朱国琪.川牛膝醇提物对自发性高血压大鼠血压、心肌ACE活性及心肌细胞直径影响的研究[J].中国现代中药,2010,12 (6):34-37

[5]吴丽妍.耳穴压豆法治疗老年高血压病临床研究[J].河南中医,2013,33 (12):2151-2152

中图分类号:R544.1

文献标识码:B

doi:10.13638/j.issn.1671-4040.2016.02.035

#通讯作者:葛来安,E-mail:13970998757@163.com

收稿日期:(2016-01-08)