末世的悲音—晚明四家

2016-07-05梁少膺

梁少膺

末世的悲音—晚明四家

梁少膺

天崩地坼,血溅火燎,冶铸了坚贞峻卓的人格。

我们习惯上把万历时代以后直到明末(1573—1644)视为明书法晚期。万历二十年(1592),晚明书坛走出了一位重要人物:在时代的变革潮流中,对传统书法形式有新的突破;与文徵明的温润尔雅不同,和董其昌的平淡飘逸有异,从八尺到丈二,如烟云之变幻,如飞练之流泻,气势之大,气韵之高,前无古人。这个人就是王铎。

明万历之时,并非如一般史书上所说的“四海升平”“国泰民安”。虽然有内阁首辅张居正展开了一系列的改革,颓废的明王朝一度出现平和景象。但由于多事之秋的正统、景泰、天顺三朝发生的“土木之变”和“夺门之变”,犹如两次大地震,给大明江山以剧烈的震撼,元气伤尽,国势渐弱。到了万历后期,朱明统治更是日趋腐朽,摇摇欲坠。崇祯十七年(1644),在农民起义军震耳欲聋的炮火声中,精疲力尽、愤恨疯狂的朱由检四处突围不成,“自去冠冕,以发覆面”,自缢于煤山。王铎就是在明亡之后,因拥立福王,被弘光帝封为东阁大学士。尔后,他又以明朝重臣的身份在清顺治年间投降仕清。在中国封建正统观念之下,王铎显然丧失了民族气节,没有像与他同时期的黄道周、倪元璐那样以身殉国,杀身成仁;也没有像八大、石涛那样清操自守,死不仕清。“贰臣”的污点就这样永远也洗刷不掉,沾附在这位大学士的身上。

然而,尽管遭遇这种政治上的厄运,历史却依然公正地肯定了他在书法上的成就。清人吴德旋说:“王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以其人而废之。”(《初月楼论书随笔》)

王铎在书学观念上向古典主义回归。学书由《圣教序》入手,尤对“二王”情有独钟,曾云:“《淳化》《圣教》《褚遂良》,予寝处焉!”(《宋拓〈圣教序〉跋》)从天启中到崇祯初,王铎在翰林院饱览了内府收藏。经过长年累月的临习,对魏晋书法,特别是“二王”书法,他可以到达“如灯取影,不失毫发”的地步。在此期间,王铎又选择了米芾,借此直窥“二王”堂奥。在跋米书《吴江舟中诗卷》中,曰:“米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉!深得《兰亭》法,不规规摹拟,予为焚香寝卧其下。”在师米过程中,他把米书以“刷”为特征的用笔方式转换成为中锋绞转,以线条的流动与墨色的饱涨形成自家特征。他在古典与新态之间来回地绕缠、震荡,狂放劲健,变幻莫测,游刃有余地驾驭着“不规规摹拟”的境地。黄道周曾说:“行草近推王觉斯,觉斯方盛年,看其五十自化,如欲骨力嶙峋,筋肉铺茂,俯仰操纵,俱不由人。”(《书品论》)正如黄氏所言,晚年的王铎其书法个性突出,“风来雨止,陡然莫测”“飞沙走石,天旋地转”,已臻炉火纯青之地步。

在王铎所能的各体书中,以行、草书最为瞩目。行书落笔沉实,笔力强健,从雄奇的气势以及欹侧跳宕的结字中可感受到米芾的遗韵。而他以涨墨法入书的草体,章法茂密,结字俯仰、翻侧,欹斜反正,跌宕起伏,由此造成每一行字的动态

天崩地坼,血溅火燎,冶铸了坚贞峻卓的人格。中国封建时代一切圣贤所走的传统道路,是治国平天下。曲线,凝练中寓韧健,酣畅中显沉着,流贯淋漓,连绵不绝,别样的风格真正能撼人心肺。王铎的草书使明代书法的形式美得以更深地开掘,为明代书坛唱出了响亮的强音。

但如果我们翻开黄道周的履历表,就会发现他这条路走得极为艰难。自天启二年(1622)黄道周中了进士以后,因几次上疏奏事为倒霉的大臣求情,自己跟着晦气,屡调屡降,还被斥为民。崇祯十一年(1638),为弹劾大学士杨嗣昌,当面顶撞了皇帝,被贬出京城,并以党邪乱政之罪准备处死。所幸的是刑部敢于抗旨,判处充军,最后是黄道周永戍广西。还没走到,圣旨下来,皇恩浩荡,赦免复官。然而,此时的黄道周已不再做经世之事了。一获赦免,便告老还乡,在当地盖了一座邺山讲堂,开坛讲学。这时候,他已是公认的儒林领袖、一代宗师,被时人推誉为“字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一。其学问直接周孔,为古今第一”。

但是,大明气数已经玩完。吴三桂打开山海关放进清兵,大明国难当头,黄道周的官运却忽然亨通。福王下诏命他担任吏部左侍郎。到了南京,又升为礼部尚书。弘光小朝庭仅残存一年。福王被俘后,唐王隆武被拥立于福州。黄道周任武英殿大学士,力图恢复明室,在婺源与清兵交战时被俘,押回南京,从容就义。

黄道周博学多才,精通理学、易经、天文历算、文章诗词,著作等身。黄道周最擅长小楷与行草。他的小楷取法钟繇,结体萧散而取横势,舒展大度,字形信手挥写,不计大小,用笔多作侧势,苍老奇肆。清宋荦曰:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”(宋荦《漫堂书画跋》)王文治云:“楷法遒媚,直逼钟、王。”(《快雪堂题跋》)行草书以二王为正宗,兼掺章草笔意,用笔生辣,折转、圆转并用;横画跌宕,竖画开张,结字平扁欹侧,字距紧密,行距疏朗,似表现出这位博大精深、多才多艺的兵部尚书之宏伟气度。沙孟海在《近三百年的书法》一文中说:“黄道周大胆地远师钟繇,再参索靖的草法。波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少。所以他的真书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,波咽危石。”正如《明史》所称颂的那样:“严冷方刚,不谐流俗。”

王铎作品

倪元璐作品

与黄道周、王铎获同年进士的倪元璐,与黄、王相约攻书,他们三人经常在一起探讨书法,相互陶醉,相互影响。倪元璐小黄道周八岁,而黄氏极推重他,曾云:“如欲骨力嶙峋,宜无如倪鸿宝者。”(《石斋集》)倪元璐也是一位才思过人、学识渊博、品格超群的人。十七岁,郡、县、监司三试皆第一;十九岁时,华亭著名学者陈继儒见其书扇,叹为仙人,声名日隆。倪公为人正直,有忠义之气。崇祯初年,“独持清议,力护善类”,上疏抗击魏忠贤遗党。李自成进京后,他遂自缢而绝。黄道周为其撰墓志。

倪元璐书法深得王羲之、颜真卿和苏轼三人之神韵,格调高雅。黄道周云:“同年中倪鸿宝,笔法深古,遂能兼撮子瞻、逸少之长。如剑客龙天,时成花女,要非时妆所貌,过数十年亦与王、苏并宝当世,但恐鄙屑不为之耳。”(《石斋书论》)他取苏字侧锋取势以显字势的险峭挺拔;结字时开时合,聚散有致。章法的处理,似与黄道周同调,行距疏朗,字距茂密,显示了同一时期的书法特征。清秦祖永说:“元璐书法,灵秀神妙,行草尤极超逸。”(秦祖永《桐阴论书》)康有为亦曰:“明人无不能行书,倪鸿宝新理异态尤多。”(《广艺舟双楫》)

晚明的另一巨匠是张瑞图。因曾依附魏忠贤,其人品为世人唾弃。张瑞图在政治上是个失败者,但他的书法艺术与王铎同般,得到了后人的公允评价。他善诗文,工画,书法与董其昌、邢侗、米万钟齐名,有“晚明四家”之称。

张瑞图虽取法钟繇、王羲之、孙过庭和苏轼等,但是,晋宋人所表现出的结构匀整、线条流美、风姿调和的迹象在他的创作中不见踪迹。明末倪后瞻评云:“其书从二王草书体一变,斩方有折无转,一切圆体都皆删削,望之即知为二水,然亦从结构处见之,笔法则未也。”(《石斋书论》)晚年张瑞图回到故里,在家参禅,作品趋于平淡简远,可其书法风格仍保留着原貌。

然而,我们更能读到张瑞图蕴藏于作品之中的愁绪与悲鸣。身为宰相而饱受朝野的白眼,赎身为民又为世人所不齿,其内心的伤感、纷扰与痛苦无疑也造成他苦涩的一反常态的风格。正是这矛盾、惆怅、孤独使得张瑞图自觉地在艺术的

综上所述,晚明的时代书风一直是在传统和创新这两大矛盾的阵营中不断地撞击、调和、杂糅、裂变,并渐渐形成的。王国中寻找自身的人格和尊严,求得精神安慰和寄托;也正是这被撕裂了的灵魂的无声哭泣,才形成张瑞图的书法无论从用笔到结字到章法,都表现为尽情地宣泄。

他们都反技巧。他们所处的时代环境与形成的处世态度中不存在“闲散”的士大夫的心态,所以在个人的艺术上,体现出一种生逢末世的凄凉和孤寂感。奇姿百出、粗头乱服、一任自然是四人的契合之处。他们不是在书写,分明是在倾诉与发泄焦躁、不安、压抑、痛苦的灵魂。

总之,晚明的书法虽纵横跌宕、气势磅礴,虽充溢着激情与呐喊,可还是缺少一种生命力的爆发。飞沙走石,天昏地暗,率意驰骋,这种发泄式的奇、怪、狂、癫,还是在徐渭那里才被发挥到淋漓尽致。

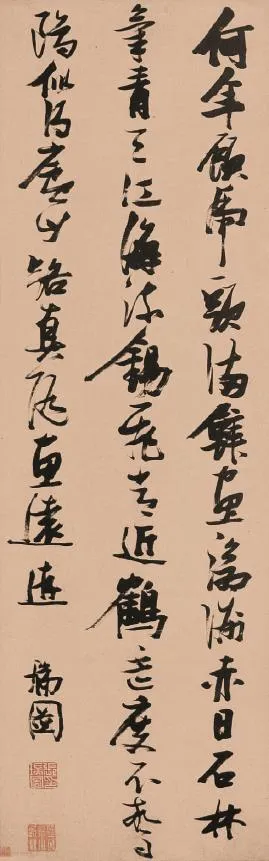

张瑞图作品