台北重读董其昌:一种评价浮沉的背后

2016-07-05顾村言

顾村言

台北重读董其昌:一种评价浮沉的背后

顾村言

回归一个本色的文人董其昌。

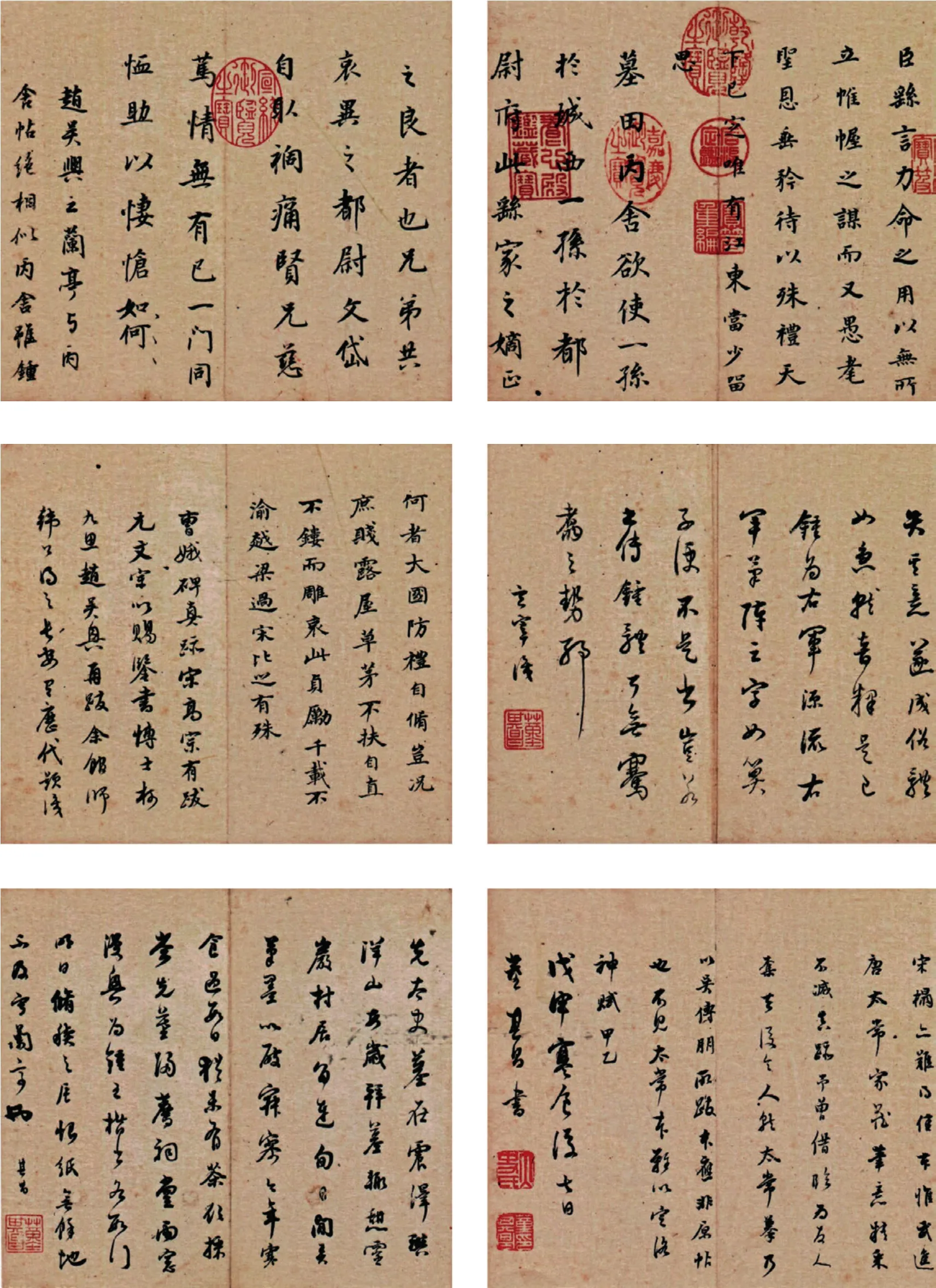

董其昌《辋川诗册》

台北故宫博物院的“妙合神离——董其昌书画特展”落幕已经一段时间了。二十多年前的美国纳尔逊-史金斯艺术馆(1992)、十多年前的澳门艺术博物馆(2005)均曾先后举办董其昌书画大展,而中国大陆至今仍未办过一次真正的面对公众的董其昌书画大展。尤其上海还是董其昌的家乡与收藏董其昌作品的重镇,这不能不说是一件憾事。这与近百年来对董其昌评价的沉浮不无关系。

时至今日,提起董其昌,仍有人不自觉地冠以阶级斗争时代的“恶霸地主”四字,而在当下一切可以娱乐的时代,又有闲人戏谑地冠之以“上海小男人”之名,历史与人世的报、拨弄每每想来总让人心惊。董其昌当然不是一个完人,但绝非恶霸,更非当代闲人嘴中的“小男人”。董其昌的政治雄心与文化抱负自不可等闲视之,虽说最后做到了南京的礼部尚书,不过却多是名分而已,在晚明混乱的现实中他的最大理想依然是归隐乡里(尽管他在松江曾遭遇过一次人生巨大的打击),寄情于书画,以画为禅,就像他所喜爱的陶潜与王维,乃至竟多以冲淡超逸为衣,于有意无意间成为一代书画宗师辈人物。

除了那些众所周知的成就与留下的画论、书画精品,在鉴定中他会看错,书画也有败笔,家教似乎也有问题。然而正如董其昌所倡言的“一超直入”,真正的悟者依然是超越时代而直指人心,直指他所认为的心性所在,并如大江奔流,启示其后的有会于心者。他是表面上的复古者,实际上的开新者,或者说是一个中国文化精神的积极传承者。

董其昌之后,除了固守技法一途的“四王”,恽南田的逸韵天成、八大的简淡疏旷、石涛的纵横淋漓乃至近代黄宾虹的浑厚华滋、傅抱石的天纵其才,显然更是董氏所言的“妙在能合,神在能离”的真正知音,此即白石所言的“学我者生”,而清代碑学一脉的勃兴其实与董其昌书法的启示亦有较大关系。

董其昌《论画册》

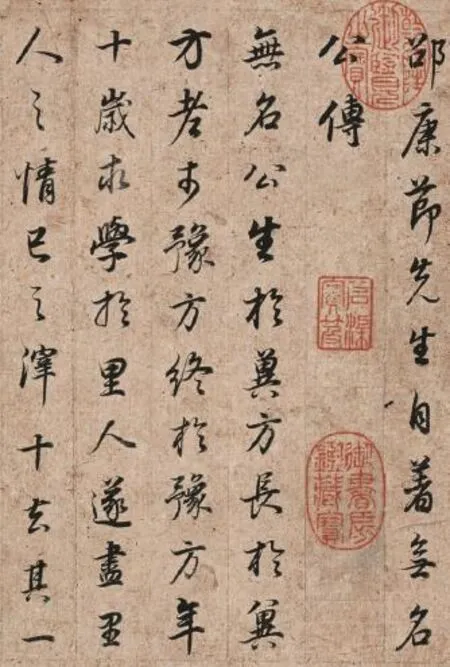

董其昌《邵雍无名公传》

正如方闻先生在评价董其昌时所言:“人们相信,每一时代之复兴皆缘自一位英明的创始者,其能力与眼光促成该时期的和平与繁荣。然而,此一发展总是不可避免地导向腐败乃至最终衰落。革新者需要回归上古之经典,实现道德与精神的重建,才能扭转颓势。”

从董其昌在世时于党祸不断的晚明社会而“海内翕然从之”,到其后改朝换代康熙、乾隆对董其昌的力捧(尽管董其昌因反满言论曾导致其《容台集》未被列入《四库全书》),以及王原祁说他“犹文起八代之衰”。及至近代中国面临因数千年前所未有之变局时,康有为开始攻击董其昌“虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣”。接续康有为的衣钵,留洋归来的徐悲鸿在“五四”批判传统文化价值的思潮下,更是前所未有地猛烈抨击董其昌,称“董其昌、陈继儒才艺平平,吾尤恨董断送中国画二百余年,罪大恶极”。另一方面,对中国文化深有体会者依然对董其昌给予肯定,黄宾虹认为董其昌“士夫之画,秀润天成,是为正宗”。傅抱石则说:“自(明代)院体、浙派相继颓败之后,画坛呈现衰灭之象,到董其昌振臂一呼,把萎靡的翻成灿烂,董是画坛的中兴健将,画坛惟一的宗匠,他有卓绝的学识和冲淡的境界,主张以禅理入画。中国绘画既自宋的‘理性’变而为元的‘意志’,现在则成为明清之间的‘忠节’,不惟是完成了民族主义的庄严形象,而且顺着‘山水’‘写意’‘水墨’的自然发展,射出过去从未有过的光芒。”至于从“四王”追溯到倪董的吴湖帆,对董其昌的崇拜则随处可见,甚至誉之为“画中之圣”。

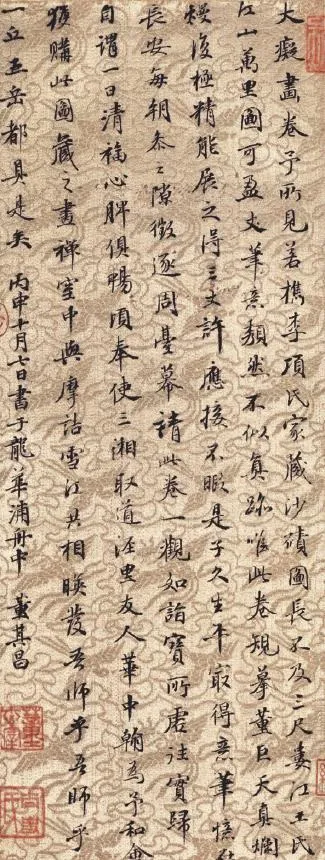

董其昌跋《黄公望富春山居图卷》

及至到“文革”前后,代表所谓旧文化的董其昌因顶着野史所记的“恶霸地主”之名,几到了“人人与之划清界限”的地步,甚至连写书画史与展览,也尽量降低其实际影响,或尽量避免展出。

如此巨大的毁誉变化,在中国画史上大概无人能出其右。

这样的过情之毁与过情之誉如果抛开个人的激进与意气,大概仍是可以从中看出一些端倪的——即对董其昌的评价,是否以中国文化作为坐标进行评价,其结果是截然不同的。

这不知是否可理解为一种文化意义的隐喻?

这也正是这百年来对董其昌评价浮沉的一个关键点,也体现了中国社会在这百年来面临巨大转型时期对于自身文化思考的浮躁与偏激所在。

若拂去那些历史的烟云与人为播弄,尽量回归一个本色的文人董其昌,回归纯粹的笔墨之间,他的得与失,他的喜与怒,他的启示与精神所寄,几乎都透明地一一呈现,数百年来,知者自知,如人饮水。

若简论中国书画与中国文人精神,可以绕过“四王”,甚至于可以绕过“吴门四家”,然而,董其昌,以其瘦小的身躯与巨大的文化体量,却是后人无论如何也无法绕过的。

董其昌的南北宗论聚讼甚广,且不管此论的是与非,仅从一个观照中国文化更广泛的背景下,即不能不说这一论点有简洁明快处,一如董其昌的干净简洁的线条,也正如淮河秦岭之分华夏南北。对此观点的讨论与话题似乎是一个试金石,可以见出中国文化与中国书画的诸多重大问题——何谓真正的“文人画”,文人画的真正目的与思考在哪里?

从这一角度而言,或许,提出南北宗论所引发的讨论与思考远比具体的南北宗论点更加重要。

从苏轼所提出的士夫画到董其昌拈出的南宗文人画,其要点也正在于“以画为寄”、不滞于物、非功利而追求一种内心的大自由,这是中国文化与中国书画发展到这样一个阶段所必然诞生的——也是中国文化的核心精神之一,中国人心性中的自由与超逸必得有一载体——而书画正是这一心性的见证。然而也正如董其昌生前所担心的文人戏画因流于率易,而给并无逸韵的伪文人以可乘之机:“近来俗子点笔便自称是米家山,深可笑也。”

董其昌的担心并不是多余的,以当下而言,写意画原来应是文人士子的妙手偶得,然而文人知识阶层在近半个世纪遭遇痛击乃至斯文扫地,其后于所谓艺术界喧嚣者、有名望者则多为俗子,甚至流氓无赖亦混迹其间,俗笔点染,满纸腌,妄言‘文人画’或‘新文人画’,以至于泛滥到触目皆是的地步,而文化断层导致的整个社会大众审美的落差,更是多不辨真正的士气与逸韵为何物。

董其昌的担心并不是多余的,以当下而言,写意画原来应是文人士子的妙手偶得,然而文人知识阶层在近半个世纪遭遇痛击乃至斯文扫地,其后于所谓艺术界喧嚣者有、名望者则多为俗子,甚至流氓无赖亦混迹其间,俗笔点染,满纸腌,妄言“文人画”或“新文人画”,以至于泛滥到触目皆是的地步,而文化断层导致的整个社会大众审美的落差,更是多不辨真正的士气与逸韵为何物。

更有甚者,连笔墨的存在都成为一种疑问——在延续至今着力于抽离中国古典文脉而进行苏式美术教育的大背景下,考入国画专业的本科生未拿过毛笔者并不鲜见。中国画基础的危机到了怎样的一种地步已让人无法想象,而所谓的当代水墨在资本的推动下更是将水墨与笔墨的概念进行偷换以渔利。

以此次台北故宫“董其昌书画特展”为例,据策展人何炎泉先生对笔者介绍,从他所了解的情况看,无论是大陆抑或台湾,不少美术专业学生多已无法欣赏董其昌画作的妙处。相反,只有书法专业或古典文学专业的学生才对董其昌别有会心之处。

——这是可以想见的,在以西式素描、速写、色彩为入门砖的美术学校,其真正达到的效果或许只在于培养美术技术匠人或售画者,所培养的更非真正的中国文化精神。对于自己的文脉与基因主动进行割裂或视若不见,对于自己民族曾经有过的丰采姿神与自在天性,自然是无法明白的。

这是谁之过?

可悲的是这样一种现象在艺术教育界已成积疾,且并无多少改进的迹象。

中国画创作者是文人、欣赏者也是文人的时代或许已经一去不复返了!或许,不知哪一天会真正重新回来。

也许有一天只剩下“群众”二字——野史中所记董其昌曾经遭遇“群众”火烧家宅,其实到底是“民烧”还是“士烧”一直存在纷争,换言之,到底是“群众”去烧,还是操弄“群众”二字、把“群众”作为工具者为了一己私心去烧是大有疑问的。上海曾发现的明代手抄本《民抄董宦警示录》对此记有:“王皮、曹辰,一系凶徒,一系恶少,一条龙地扁蛇,皆郡中打行班头……祸因利抢棍徒,间有报怨之民,乘机蜂起……嗜抢如饴,走险若鹜,固其素刁,乘机进入董府,将其文物珍宝,一抢而空,而董宅不久为烬矣!”

这与“文革”中打砸抢烧的“造反派”何其相似乃尔——只不过,在不同的历史维度中换了一种名称而已。

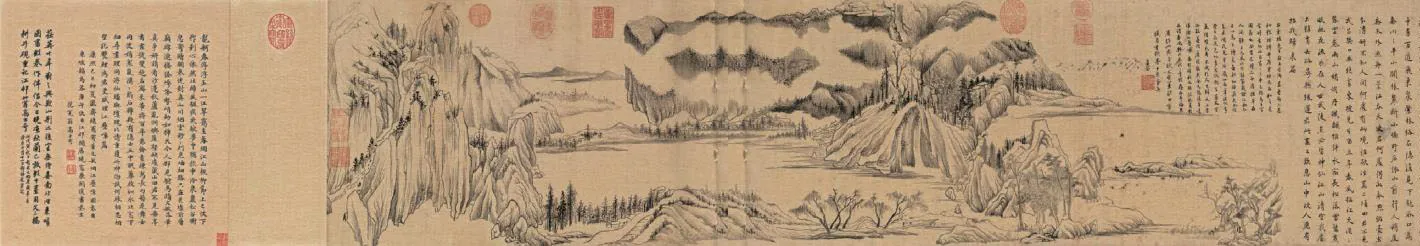

董其昌《烟江叠嶂图》

董其昌《烟江叠嶂图卷》(台北)

而董其昌在20世纪所遭遇的巨大抨击也与善于利用“群众”、把“群众”作为工具者相关,这让人想起一些遵从自己内心的学者始终对利用“群众”者抱警惕的态度,因为这将成为其自由体证生命与心性的一种障碍。

对于心性之性,《中庸》记:“天命之谓性,率性之谓道……能尽己之性,能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可赞天地之化育。”这是千百年来理解中国文化与中国文人的关键之语,中国历代文人的隐与见,无不与此句相关,社会的有道与无道,亦与此句相关。有道之社会,可尽己之性,尽人之性,则能尽物之性;无道之社会,则与之相反。

然而,直见心性与自由体证生命对于私心者、功利主义者却是一种障碍,故必欲去之而后快。

回到对董其昌的评价,激进思潮攻击董其昌“断送中国画二百余年,罪大恶极”,其后终于有了丰硕的“回报”:在20世纪50年代一系列改造中国画的要求下,千百年来滋养国人心灵的中国画从哲学的心性大多已变异为技术匠人的写实与社会工具,而与文人画、笔墨天性相对应的中国人心性里的自由对应度越来越少,那样的一种自由心性在相当长时间也多处于压抑之下。“尽己之性,尽人之性,尽物之性”几成为一种想象,一种与之相应的民族精神也因之失去了根之所系,整个社会的功利化、浮躁化与工具化,其实均非偶然,其来有自。

这当然不仅仅是评价董其昌的问题,也不仅是中国书画的问题,更是事关民族心灵,事关中国文化与中国社会系统的巨大问题。

一

董其昌是中国书画史怎么也绕不过去的,这绕不过去是实实在在的——因为只要观赏中国历代书法绘画经典,从晋唐到宋元明,总会与董其昌不期而遇,他冷不丁地就“跳将”出来,或三言两语,直指书画的精魂,读之直如醍醐灌顶;或自说自话,写些无关痛痒的跋语,然而却如周作人的食橄榄论一般,味之不尽;即便只写上寥寥数字,一种风神潇洒处,同样让人沉迷。

台北故宫博物院的“妙合神离——董其昌书画特展”今年3月底落幕,而此前,故宫博物院的“石渠宝笈”特展与上海博物馆的“吴湖帆书画鉴藏特展”,均有相当数量的董其昌书画与题跋作品。

学书画至今,对董其昌的认识其实有一个过程,正如读现代文时对于周作人、废名的认识一般。

周作人以简疏冲淡之笔描写风物与杂感的文章其实一读即爱,然而对于废名,却因为鲁迅先生的一句评论“顾影自怜、吞吞吐吐”,且相当长时间难觅出版物也难以读到而居然忽视得心安理得。

然而及至真正读进废名,才知道废名的好处与妙处,且此判断至今而未变。现在想来,这种喜爱当与内在的天性有关,也与是否真正独立面对自己的内心相关。

对董其昌亦如斯,因为“恶霸地主”之声名与“松江群众火烧董宅”的野史记载,至少在未大量接触他作品的一段时期,董其昌的形象在自己心目中是混乱的。其后陆续完整读了《画禅室随笔》,几乎都是喜欢的,渐渐读到他的一些书画,大概也是真赝夹杂,有的一见即喜,简淡而一片风神,有的感觉却是软媚的笔墨,似乎也算不上多高明。

然而因为喜欢的实在太喜欢,于是又尽量寻找董的书画与文集来读,这一读,却渐渐从混沌归入明亮——原来是如此一片清亮的世界。

董其昌的文章、书画、画论,所追求的说到底都有一种自在的心性,而所反衬的都有一种率性、透明与清新的人生。

在晚明党争不断的背景下,董其昌的笔下却以文人心境过滤了那些烦躁,也用他的清润透明,抚慰了其后一代代有会于心的中国文人,包括开出八大山人的那样一种清绝孤冷。

这一点,与东坡有相承处,以现代文对比,与汪曾祺的“清冷送小温”的化境也有相通处。

董其昌的仿古,无论是山水画抑或书法,更多的是己意。他不断地题仿某家或某家,不厌其烦地对弟子示范,几近絮叨,然而却实在是一番苦心。他的仿,表面上是普及古法,梳理整理,甚至于是面貌不同的抽离与远观,然而从更深层次意义上,却更是一种精神深处的走近,也是一种对自我对本心的走近,换言之,即对最深处那个自由心性的走近。他的书画船与记游师造化同样如此,此即他后来点出的:“盖书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪吒析骨还父,析肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。晋唐以后,惟杨凝式解此窍耳,赵吴兴未梦见在。余此语悟之《楞严》八选义。明还日月,暗还虚空。不汝还者,非汝而谁。然余解此意,笔不与意随也。”

北京故宫去年“石渠宝笈”大展有难得的董其昌书法《正阳门关侯庙碑》,行书,乍看似赝品,用笔较弱,无董字一贯的跃动灵气,有些让人疑惑。直到读到卷末董其昌晚年以其精熟阶段的书体题跋方恍然大悟——原来这是董其昌年轻时(三十八岁)所作,董当时正着力于颜米二家,然而笔力与灵性到底未逮。董其昌对自己三十年的书法进步显然也是自信有加,在六十八岁时题云:“昔不如人,今不如我。三纪之中,自为今古。”彼时一派晚年书风,平淡自然,随意天成。

而在上海博物馆2016年3月“吴湖帆书画鉴藏特展”第二批换展时,则拿出了七件纯粹的董其昌书画,包括《北山荷锄图》轴、《画禅室小景图》册、《行书苏轼重九词》轴、《山水图扇》、《秋兴八景图》册。尤有意思的是台北故宫展出《烟江叠嶂图卷》的同时,上海博物馆也展出了上博版《烟江叠嶂图》,若对比读来,实在是极富意味。

其中尤值一记的无疑是《画禅室小景图》与《秋兴八景图》册页。吴湖帆受南宗文化中的逸韵影响至深,曾言“董香光一洗宋以来刻画之痕,变为豪放,可谓画中之圣也”。《画禅室小景图》册上吴湖帆自题为“梅景书屋所藏董画第一”,不过展览仅展出两开,第一开画得较满,书法是董之行书代表作,一片风神:“凭谁好笔,横扫素缣三百尺。天下应无,此是钱塘湖上图。一般奇绝,云淡秋高秋夜月。费尽丹青,只这些儿画不成。”取法似在北苑与黄鹤间,然而用笔率性自然,笔墨间苍秀有致,枯中寓润。第四开取法倪云林,一水两岸,简笔,简淡疏朗借鉴自倪瓒,然而较倪却更多率性灵动处,正如董之行书与倪之楷书的对比。几株近树,幽幽淡淡,若有雨意,远山则苍劲幽远,逸笔草草,此真得董氏提出南北宗论而极力追求的理想境界,纯是逸品,难怪吴湖帆忍不住书道:“此真倪迂化身,有此神境!”

董其昌《夏木垂阴图》轴

董其昌《仿倪瓒笔意》轴

董其昌《奇峰白云图》轴

《北山荷锄图》是绫本,第一次读,算是仿倪之作,然而却比倪多出一份秀润流畅处,吴湖帆裱边题:“思翁神来之笔,直逼痴迂。此图天机流畅,刚健婀娜,恐起倪黄亦当退避……审其笔势,在七十岁以前所作无疑义。”乍读之下,是极溢美,然而再对比画作,却又感觉此说足可称之。

《秋兴八景图》册页被认为是董其昌最具代表性的画作,曾经庞莱臣所藏,也多次展出,此册前有董其昌画像,所写是董其昌于书画船在京口、吴门及松江途中所见景色,大概算是写生,也是董其昌对其观点的实践:“画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师。”画面有古意,却更有生意与生机,或烟雨迷蒙,或沙汀芦荻,然而相同的都是一片秋色澄澈之感。自己多年前的一个秋天曾费时一周一一临摹,于其中画舟中望近树与流水青山,尤有会心处。此画题有宋词“霁霞散晓月犹明,疏木挂残星。山径人稀,翠萝深处,啼鸟两三声。霜华重迫驼裘冷,心共马蹄轻。十里青山,一溪流水,都做许多情”,真有一种禅境在。

更有意思的是“上博版”董其昌《烟江叠嶂图》,原本并不在“吴湖帆特展”之列,在台北故宫董其昌特展亮相后,结合展品的换展竟得陈列于历代书法馆,显然有策展人凌利中让观众对比上海、台北两本的良苦用心。凌利中其后也坦言,这是为了配合举办中的上博“吴湖帆书特展”与台北故宫“董其昌特展”,满足业内外观众的研究比对需要,特将此画幅完整呈现。两岸同展,学术联动,“尤其两张画同一时段展出或算是千载难逢”。

由于两本构图的类似,上博研究员钟银兰先生早在20世纪90年代曾在论文中认为,董其昌是位学养渊博的文人书画家,不可能刻意绘制两幅一模一样的作品,其中一幅必定是对另一幅的复写仿制。通过对两本的笔墨进行比较,她认为,上博本自然流畅,能够体现出董其昌用笔用墨的特色,而台北本尽管形质相似,但笔力滞弱,用墨乏神,应是临摹之作。

上博本为吴湖帆外公沈树镛旧藏,后有沈之题跋,钤有“宝董室珍藏印”“庞莱臣珍赏印”“虚斋审定”等。前有两段董其昌题跋。之前曾经展示多次,读之只感觉董其昌确实是不安分的,却一直未存比较之心。此次重读,从用笔用墨再到题跋书法均多次仔细观摩。画法方面,笔墨、线条都较自然,略有疑问处是山中烟云的描绘,并非留白而出,且描绘相对比较细腻,似乎与大多的董氏画云法有区别——但画法毕竟不是一成不变的,或许是少见而已。题跋的第一段小楷书法未署年月,结合上下文知是甲辰年(1604)所作,“江上愁心千叠山,浮空积翠如云烟。山耶云耶远莫知,烟空云散山依然……”书风细润圆丽,颇秀气,与丙申年(1596)题黄公望《富春山居图》有相似处,但用笔似仍有拘谨处。再比较,与董相近时期的书法与题跋如1600年《辋川诗》率性自然处似有些微不同,不知是不是因题于绢上之故?而比较书于同一年的陆机《平复帖》后的董其昌题跋书法,虽然形式与笔画间有相类处,然而从精神上审视,似乎少了点后者的果断清劲。

而十年后的一段跋语:“右东坡先生题王晋卿画。……意当时晋卿,必自画二三本,今皆不传,亦无复摹本在人间……旧作此卷与跋,不曾着款,甲寅腊月重题,盖十年事矣,其昌。”此跋相比较前跋用的纯是行书,显然作者心态已较放开,然而细读,虽然用笔乍看颇流丽,再读却略乏韵味,且部分用笔仍失于自然,既确定是1614年所书,比较董其昌同时期或稍早几年的书法如《杂书册》(1611)、《临钟王帖》后跋(1608)的流转自然、跌宕清逸、八面出锋,似乎仍有相异处。

当然,这都是自己个人化的观感而已。

期待的却是再观台北故宫董其昌特展上的《烟江叠嶂图》,以作这书画史上难得的“双胞胎”对比。

二

2016年3月下旬在一片烟雨之中飞抵台北松山机场,行李不多,观画心切,下机便直奔台北故宫而去。

大概并非旅游旺季,以往在台北故宫所见的人头攒动的拥挤并不见,“台北版”董其昌《烟江叠嶂图》静静横斜,陈列于二楼书画展厅。

先观画,再读题跋。既名之为“双胞胎”,“台北版”在构图上与“上博本”其实基本相同,江上奇峰耸秀,纯以细密的皴线绘成,再往后溪瀑争流,云气吞吐,萦林络石隐隐可现,画卷末则绝壁峻天,此构图非对东坡诗意知之极深而不能为。因为几乎是纯粹的笔墨线条,相比较“上博版”,除了卷末高耸的山体画得稍好外,其他的线条板滞弱乱处却颇多,实在让人意外。如小桥边的柳岸,皴线之紊乱让自己感到不可思议。这可能是那位下笔用线果断干脆飘逸的董思翁吗?

也有部分墨线有荒率自然处,不过实在少而又少。山体的白云多是留白而出,“台北版”相比较“上博版”的细心描绘,倒是符合董其昌一贯的留白做派。

及至观到题跋书法,尤其是东坡诗句,起首数字尚可,然而越到后面,愈加软而弱,“江上愁心千叠山”之“心”的钩与点,做作生硬;“千”字的一竖、“人”字捺笔,均无力气;到“春风”二字出现时,字已出现委琐状,撇捺均犹豫不决,不知所以,一瞬间,此前关于此画的半疑半惑顿时全然不见,且非常肯定——这就是一幅赝品!不可能是董之真迹,因为书法实在太做作了,败笔实在太多了,对比董其昌1604年前后的书法,即使对比1589年的《千字文》题跋,其书法也不会瞬间落差到如此地步。对比“上博版”之书法,虽然上博版也许仍存疑惑处,但两个版本对比之下,就书法而言,一定是上博版胜出。

这当然仍是自己的观点,有些意思的是因每天读展之余,都会在《烟江叠嶂图》前转悠,竟在展柜前先后遇见一些友人。一是之前在上博版《烟江叠嶂图》前遇到的江南大学高亚峰先生,他也是专程赶到台北,且与我一样,三天时间就只是观此展览;其后又意外遇见海外的董其昌研究专家——哈佛大学博士李慧闻女士(CeliaCarringtonRiely),李慧闻博士论文也是研究董其昌,早在20世纪80年代便参加海内外董其昌学术研讨会,撰有《董其昌生平(1555—1636):政治和艺术的交互影响》等,去年到上海博物馆与复旦文史研究院参加学术活动时认识,没想到居然在台北故宫的《烟江叠嶂图》前重逢。她说她是自费专程赶来,将在这里一直观展到董其昌大展结束才回法国。

董其昌《临钟王帖》

与他们同赏此图,各聊观展体会,虽不尽相同,却实在是有意思:高亚峰先生认为台版《烟江叠嶂图》因画烟云是用留白法等,这方面胜过上博版,但针对题跋的败笔,倒无法解释;李慧闻是法国人,她通过对比董其昌的签名与印章,建立了系列文献库,对董其昌的研究确实有开拓处,这次她拿了一叠董其昌印章资料,说台版《烟江叠嶂图》第二次题跋的用印“董氏玄宰”只在此幅有。在坐下小憩聊天时,对于我质疑台北版为赝品,她用不太流利的汉语说:“我认为这件一定是真的,坚持认为这一定是真的。”她的神态很真诚,也很让我感动,不过却没法让我信服,感觉她与高居翰等看中国画类似的是,对于如何从气息与用笔等方面判断,似乎仍有不少隔处。中国画的理解与鉴定,并不仅仅是文献的事,与之相反的是,同样是“老外”,苏立文与班宗华两位先生在这方面倒真有一些会心处。

关于台北版与上博版《烟江叠嶂图》,次日与此次大展的绘画部分策展人邱士华直接说了自己对台北版质疑的理由,尤其是书法的败笔之多出人意料,没想到她爽气地承认了她现在也认为台北版有问题,不过同时也认为上博版存在疑问:“现在《烟江叠嶂图》真迹可能已经真的不在世上了,可以通过上海和台北故宫本,因为是精摹本,可以知道它们原来构图是怎么样的,靠着这些摹本我们得以偷偷地靠近、接近一点历史原来的样子,我觉得那是非常动人的。”

三

回到台北故宫博物院“妙合神离——董其昌书画特展”。

‘妙合神离’四字出自董的‘妙在能合,神在能离’,然而简化为‘妙合神离’四字似有歧义,因为此处的‘神’既可理解为‘神奇地’,也可以理解为‘神韵’等,而若理解为后意,意思已然不同。

其实这一展览的设计与策划确实颇具匠心,二楼正对台阶处是一幅放大的山水画局部,有七八米长,三米左右高,无论用笔用墨乍看极精彩,细看才知道是董其昌著名的《葑泾访古图》局部。让人惊异的是,这幅画的原作其实不过是长80厘米宽30厘米的竖轴山水画,取其局部放大至数十倍,居然神采犹在,包括苔点线条均似原大真迹。而“妙合神离”四字亦取自董其昌三十多岁时所临的米芾小楷《千字文》,原字宽不足一厘米,放大至三四十厘米,依然精神焕发,均不能不让人惊异。这让自己想起多年前中日古代书法珍品展上的米芾《苏太简参政帖》,巴掌大小,宽不过六七厘米,上海博物馆将之放大数十倍,同样十分精到,结体紧密,神采飞扬,恍若大笔书就。

这种放大法或许不失为检验书法真赝的方法之一。暗想,如果把两种版本的《烟江叠嶂图》尤其是题跋书法同样放大,能经受得了如此检验吗?

估计未必。

从海报往里走,按照策展者的说法是用纪年的作品来串展览主轴,原本应当往边间一个小厅,不过自己却是去了公共空间的展厅。展厅内首先是著名的《小中见大》册,乃缩临巨然、李成、范宽至王蒙、倪瓒名画等,总数共二十余幅,展出有七八幅之多——此册吴湖帆鉴定手稿曾认为非董其昌亲笔,而是王时敏的缩临,徐邦达亦持此论,启功则认为是陈明卿所临,不过此册的书法带有浓浓的董其昌特有的颜味,为董其昌所书大概没有疑问。画册前有董其昌题“小中见大”四大字,每幅副页上又有董题——抄自宋元原画上的董题跋之文,或楷或行,如“董北苑真迹神品”“巨然雪图”“黄鹤山樵仿董源秋山行旅图”等。

这套册页的选择应体现董其昌对中国山水画正脉的选择与着力方向,与他著名的南北宗理论也当大有关系,而如果真是他的学生王时敏所摹,或许也更体现了他对中国画传承的思路所在,将之作为课徒巨制视之或亦未尝不可。不过,董其昌大概也没想到,他的弟子王时敏等对南北宗的使命感竟如此之强,以至于步入了另一个心性的误区,反而八大山人倒暗合了董之“离合”理论,开出了一片大天地。

《小中见大》册对面的巨型展柜中则是董其昌难得一见的大幅书画。右首第一幅为临颜真卿《告身帖》,虽是临颜之作,不无丰肥与拙意处,然而骨子里又有着董其昌自己的秀逸灵动。

与之相类的是董的《临张旭郎官壁记》,虽谓临张旭书作,与临颜《告身帖》的风格却基本相似,而全不类张旭。

另一更大幅的则是大楷《周子通书》,书周敦颐《通书》,有颜味,拙味重,然而细读之墨色似较均匀,用笔少灵透之气,如“一”字只是直愣愣地出笔,直愣愣地收起,几无变化,起钩笔也出现分叉,在董字中似不多见。后就此疑问与策展人何炎泉先生探讨,他斩钉截铁地表示这就是董其昌所书。

没想到的是,著名的《夏木垂荫图》原来极巨,竖约三米以上,宽约一米,上有行书自跋:“董北苑夏木垂荫图,观于长安吴太学所,始知黄子久出蓝之自,米元章评其书云,‘口能言而笔不随’,余画正如此。”

现场观画,感觉此画着力点正在于绘制的右下端的山石,结实敦厚,让几株老树抓着生长,弥漫开来。此作大有力追董源、黄公望二家且有欲与之颉颃的意味,也是理解董之南北宗论的钥匙之一。从书画同源的角度理解,现场忽然感觉右下那些敦厚拙朴的山石如同颜字对董其昌的影响,而后面的一水两岸则对应杨凝式、米芾等,烟云间一片二王气韵。

蹲下再观,一股夏日烟雨之气,氤氲一片。想来董其昌所绘大概还是松江佘山一带夏雨风光。

与《夏木垂荫图》相比,一侧的《霜林秋思》则不免流于琐碎(如果单独展出,或未必会有如此明显的差距)。近树略乱,不过苔点却清简透明,远山也画得清新可人。台北故宫介绍此作是赵左代笔,不过题跋所书的刘禹锡词却流畅清丽,婉转动人,应是董字,最末署“玄宰写唐人诗意”。

董其昌代笔之作在其生前即颇多,谢稚柳先生生前曾撰文《谈董其昌的代笔》,称画非董笔而字为董笔者,“除《倚松阁图》而外,直至今日,尚未见其二”。没想到初到台北故宫,即得观此一货真价实的代笔之作,多少还算是有眼福的。

四

董其昌之所以成为一代书画大家,除了其天分、勤奋与学养之外,也与其对书画的鉴定收藏密不可分。董最初学画及鉴藏眼光的形成,与华亭莫如忠、莫是龙父子以及顾正谊的指点均密不可分。从此次展览“鉴藏展厅”的部分书画,即可见董与华亭顾氏的渊源。其一是董源《龙宿郊民图》,董在诗塘记:“余以丁丑三月晦日之夕,燃烛试作山水画。自此,日复好之,时往顾中舍仲方家,观古人画,若元季四大家,多所赏心。顾独师子久,凡数年而成。”董也曾自谓:“余少喜绘业,皆从元四大家结缘。后入长安,与南北宋、五代以前诸家血战,正如禅僧作宣律师耳。”

顾正谊长董其昌十多岁,于董在亦师亦友间,其鉴藏与审美取向对董其昌影响甚巨。董在顾家曾得观顾恺之《女史箴图》、李公麟《蜀江图》、黄公望《阳明洞天图》等,此次同时展出尚有顾正谊《拟倪云林树石图》,仿云林的渴笔淡墨,颇得萧索而清秀之韵,不过树与竹的构图有装饰性,似刻意求拙,比之云林少了些生趣。顾正谊在画左自题:“白石翳疏篁,寒泉漱清响。倪迂游已久,逸思青霄上。”书法亦学倪迂,不过相比较而言似瘦硬而刻意了一些。董其昌在上面题有“仲方此画自李营丘寒林图中悟得,故于迂翁有夺蓝之趣”,彼时董的书法尚弱,大概比其题《富春山居图》略早,依稀也可见取法倪迂处,不过这句话对顾正谊实在吹捧得有点过分了。

同时陈列的尚有顾正谊之侄顾懿德的青绿山水画《春绮图》,一派秀色,陈继儒称“宛然右丞出现于指头也”,董则称“虽仿赵千里。而爽朗脱俗。不落□□(编者注:原文脱字)刻画态。谓之士气。亦谓之逸品”,评价仍然算是极高的。

鉴藏部分本来还有黄公望的《富春山居图》与米芾《蜀素帖》两大赫赫名迹展出,均有董之题跋,可惜到台北观展时已撤展,真是恨恨不已。第二期陈列的尚有吴镇的《秋山图》,画上无名款,董其昌在诗塘题:“僧巨然画,元时吴仲圭所藏,后归姚公绶。”展览说明称,对比台北故宫所藏的另一吴镇《清江春晓》,笔墨构图、山石林木均有相似处,且画幅右上有“梅花盫”之印,董误为吴镇的收藏之印。

宋高宗书七言律诗册,行书有米字意,然气力似略有不逮,且有犹疑处。旁有董题跋,称“思陵书杜少陵诗,赵吴兴补图,乃称二绝。赵画学王摩诘,笔法秀古……甲辰六月观于西湖画舫”,小楷笔法,精妙秀逸,具颜味米韵,且初现自家小楷风格。

另一宋赵伯驹《汉宫图》,用笔细腻严谨,赋彩古艳,并无画者署名,董其昌题有:“赵千里学李昭道宫殿,足称神品,董其昌审定。”这一题跋用笔飘逸多姿,初读即移人性情,无疑是董成熟期的行书代表作。画粗粗看过,字却越读越爱。

鉴藏厅中间展柜陈列有褚遂良摹王羲之《长风帖》,勾摹实在一般,略有米味而已,与褚似无关系。董初见此本是翰林任上,同年王肯堂携此探讨书法,尽管跋前有编纂过《永乐大典》的曾棨题跋,言此为褚河南所摹,但董晚年题跋时已是巨眼,只说了几句见此本的经历,通篇未提“褚河南”,大概也算是应酬题跋。

不过在另一展出的《云山得意图》上董其昌却做了仔细的考辨,并将前人定的大米所绘改定为小米所作,题有:“元晖画自负出王右丞之上,观其晚年墨戏,淘洗宋时院体而以造化为师,盖董北苑之嫡冢也。此卷亦其得意笔,后曾氏跋以为元章,误矣!”

此作前有米体字署“绍兴乙卯初夏游苕川忽见此作”,则当在故宫博物院藏《潇湘奇观图》卷之前所绘。米友仁继承乃父的“墨戏”与“以画为寄”的观念,自谓“余生平熟潇湘奇观,每于登临佳处,辄复写其真趣,成长卷以悦目”,这对董其昌南北宗理念的形成无疑有着一定的影响。此图大概也是取材于京口山水,自左向右,烟云弥漫涌动,到三分之一处时出现一座高峰,上面不知是宝塔或巨树,山体复逶迤而行,渐远渐淡,隐没于烟海之中。画法则参用泼墨法,复以淡墨渍染勾皴,似乎也糅入张僧繇“凹凸”画法,墨色秀润清朗,古厚有味,目之所见,则一片迷蒙恍惚。

董其昌书《吕仙诗卷》

由于城市开发的背景,这样的烟云之景在米家父子所居的镇江大概已然消失了,然而在婺源,记董其昌书画合璧册起多年前的砚山访砚之行,烟雨季节,这样的米家山水长卷却依然随处可见。

五

按纪年来分,此次台北大展最早的董其昌书法是《千字文》,也是按照纪年观展的第一件作品,书于1589年三十四岁时,是董从同乡唐效纯借得米芾的《千字文》而加以临写而成。细读之,用笔清润谨严,一种秀逸处似得老米神韵,而捺笔、竖弯钩等笔画似已初步奠定了董其昌其后自己的风格。台北故宫的海报“妙合神离”四字即出自此处,放大而神不衰。

董其昌的书法公认以行草造诣较高,但他与米芾一样,对自己的小楷却最自负,轻易不为人书。

关于董其昌的书法之路,流播极广、几成励志教材的便是关于董其昌发愤学习书法的刺激点——那是他在十七岁时参加会考,本可因文才而名列第一,但考官因嫌其考卷上字写得太差,遂将第一改为第二,同时将字写得较好些的董其昌堂侄董源正拔为第一。董其昌后记云:“郡守江西衷洪溪以余书拙置第二,自是始发愤临池矣。初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如魏晋,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》《力命表》《还示帖》《丙舍帖》。凡三年,自谓逼古,不复以文徵仲、祝希哲置之眼角,乃于书家之神理,实未有入处。”

而其后通过出入嘉兴项元汴府上,又于金陵得观右军《官奴帖》,极具秀骨的董其昌在书法上可用进步神速形容之,到写此《千字文》的同一年(1589),终于在北京会试时考上进士,与这一手直逼古人的小楷或亦不无关系。

董其昌进入翰林院后,遇到了其收藏鉴赏生涯的另一位恩师——当时的书画鉴藏大家韩世能。对董青眼有加的韩世能居然在董书写《千字文》的第三年,即万历十九年(1591),延请董其昌为其收藏的最重要的书法名迹《平复帖》书写签题,董其昌在当时青年俊彦中其书法如何受到推崇可想而知。

《千字文》对董其昌的意义还在于发现了米芾书法的不二法门,此心得大概非借观紧迫而不能得:“大都海岳此帖全仿褚河南哀册、枯树赋,间入欧阳率更,不使一实笔,所谓无往不收,曲尽其趣。恐真本既与余远,便欲忘其书意耶?聊识之于纸尾。”“十年后又题,此余己丑所临也,今又十年矣,笔法似昔,未有增长。不知何年可入古人之室,展卷太息,不止书道。”

这一题跋对于董其昌书论画论的启发也应是巨大的,董在《画禅室随笔》开篇便记有此心得,并尊之为“无等之咒”:“米海岳书,无垂不缩,无往不收。此八字真言,无等之咒也。”

而在多年后又对此进行反思,云:“三十年前参米书,在无一实笔,自谓得诀,不能常习,今犹故吾,可愧!米云以势为主,余病其欠淡,淡及天骨带来,非常可及。”董其昌其后对杨凝式《韭花帖》的喜爱,包括对《女史箴图》的重视,也正是看到其萧散淡泊处正可救米书之“欠淡”。

《千字文》折过去是《纪游画册》,这是1591年董其昌的座师、学士田一俊去世,因为为官清廉居然无力扶柩回乡,董便专门告假护柩南下,从徐州、镇江、杭州、桐庐等地到福建,一路师写造化,成此册页。此作与《烟江叠嶂图》一样,也是海峡两岸的“双胞胎”——安徽省博物馆藏有的一份《山水十六开》大多与之相似。展出的《纪游画册》首页绘写京口焦山,米芾居于京口,董理所当然地用米家法,画面以米点皴出一山高耸,下则杂树芦苇,构图极简,却一片水墨氤氲。题有“焦山即浮玉山,焦光隐于此,余见雨景小米画于润州陈氏,因经图焦山烟雨”,字亦有米意,然细观用笔轻佻,扭动太多,似无董书之清润从容。

安徽本《山水十六开》真迹未曾见过,不过《董其昌全集》收录有大图,对比读之,感觉安徽本的书画线条稍自然一些,用笔有纵逸处。不过以书法题跋而论,对比1589年的行书《千字文》题跋,一些页册仍有不少败笔,也有一些册页的书法如《高邮夜泊》,与其后1596年的《富春山居图》跋文书法有相近处,时下论者多认为此两册中台北本假而安徽本真不是没有道理的。

无论如何,这些册页都体现了董其昌早期从师古人到师造化之间的历程。

再往里去是董其昌的临古卷。起首是《月赋》,用墨浓浓淡淡;《扇赋》《温泉赋》均是小楷,典型的董其昌融颜入米的书风,蹲下向上看,细小的笔触间浓淡用笔悉现,气息萧散;而其后的字体相对来说就一般了。董其昌在跋文中也自嘲云:“此余在长安呵冻手书……颇似五技穷鼠,若曰殉知之合,则吾岂敢。”书法的确是随性的艺术,呵冻手书确乎也会影响到书写的气息,此卷总仍缺少董代表性书作的一片风神,故也难怪董氏作此自讥语了。

台北故宫不久前将此临古卷专门印出,且略有放大,墨色印得极清晰,装帧也极佳。有些奇怪的是,既然起意印刷,何以不选择更好一些的董氏代表性书法,如让人心醉神迷的《临钟王帖》(1608),哪怕《书辋川诗》也是好的。

《书辋川诗》系董其昌1600年赠同年好友吴正志(字澈如),董其昌收藏的《富春山居图》后来即转给吴正志,而吴正志之子吴洪裕在吴正志临终前竟将《富春山居图》火殉——当然这是后话了。此次展览还有董其昌为吴正志所绘的一幅《奇峰白云图》。

《书辋川诗》书风表面一片淡泊,其实善于藏锋,内含筋骨,或含蓄收敛,或灵动飞跃,力量的控制恰到好处,已是标准的董其昌行书。彼时董到荆溪看望辞官归里的吴正志——后者对于右丞之诗别有会心处,而董其昌此前也辞职归乡,且致力于寻访王维相关的画迹,自然对王维描写隐居的诗歌同样别具会心处,两相契合,也就诞生了这样一组书王维的辋川诗,董在册末题识:“过荆溪访吴澈如年丈,出楮素属余书右丞辋川绝句。澈如爱右丞诗,且学之,欲逼人。愧余书不能学右军也。”旁边且有一幅董其昌画像——大概是摹自《秋兴八景》册页之首的那幅董氏画像,只不过去掉了身后的松石等背景。

展厅中柜则有董其昌书《邵雍无名公传》,是为其会试同榜邵适菴所书,虽标榜以《圣教序》笔意书写,实则多出之己之笔意。此书用笔细致流畅,毫芒毕露,线条圆润饱满,闲适淡雅,一些笔势真有秀出毫端之感,尤得二王之神韵。此书后跋记有书于丁酉暮春(1597),然而让人惊异处是对比前一年的题黄公望《富春山居图》行书跋(1596年秋)的尚有笔弱处,不过半年时间,竟如此之成熟流美——这半年董其昌到底受到了什么样的启发,居然在书法上有如此质的飞跃?

然而此书只是相比较而言,及至到了《临钟王帖》,通篇读之则让人如醉如痴,无论是临写抑或题跋均大好,散散淡淡,若有烟云出没其间。

此书是董其昌为项元汴同宗项利侯所书,前有“刻鹄不成”四个大字,纯写意,一片狂狷气,而其后则陆续临钟繇与王献之书法。虽谓临写,其实一派董自家之书风,用笔尤其萧散淡泊,灵动婉转,字与字之间的距离让人想到《韭花帖》——此幅字气息与《韭花帖》实在太相契了,墨光浓淡间一片天韵。

策展人何炎泉先生对董其昌的临古有一句比喻,我以为用在《临钟王帖》其实是最合适的:“他的每一件临摹都可以视为崭新的创作,其中所显露的自我面貌正式性很难让人联想到学书之作,这种不断以经典来演练自己精湛笔法的做法,就犹如戏曲一般,尽管戏码如出一辙,唱腔与技巧却是表现各异,董其昌正是借着古代法帖的戏码唱出一出出令人拍案叫绝的精彩好戏。”

其实真正让人拍案叫绝的并非这些临摹之作,而是董其昌在《临钟王帖》之后的跋文,萧散自在,淡而弥厚,若有仙气,纯然天籁一般,又有一种春初新韭与清水芙蓉之美,乍读即无法移步,徘徊不忍离去,几不敢想象直面这样极品书法,或亦可谓“此曲只应天上有,人间哪得几回闻”了。

——蹲下细观,笔画间若有莹洁的玉色与烟云浸润其间。

私意以为,此一段跋文置于钟、王、颜、米诸家之间而毫无愧色,尤其是其灵秀神韵,赵孟与之相比,却少了一份神机,多了一份习气;“吴门四家”其实并不在董之眼角,似不必对比;即如明末王铎、张瑞图、傅山辈,与此跋相比,或表面雄强,或狷狂过甚,到底多了纵横气,少了平淡简净。董曾自评其书法“虽然学书三十年,不敢谓入古三昧。而书法至余,亦复一变。世有明眼人,必能知其解者”,这是有相当自信与依据的。此一“变”字,在乎笔法,在乎墨法,也在乎多见古人真迹与气息,如董其昌所言“非多见古人真迹,而不足与语其窍”。就墨法与气息而言,确乎如此,所谓“世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹”,而像董其昌这样从华亭莫家、顾家,嘉兴项家以及其师辈韩世能、友人吴廷、吴正志等当世收藏大家交往密切,浸淫搜罗古迹数十载,目之所接,手之所触,多为与古人墨迹零距离,这样的机遇千百年来实在是不多见的。

而此跋散淡自然风格的形成既与临写钟王书迹的启示相关,也与董其昌天生秀骨相关,同时也与董其昌书此幅的时令心境相关——彼时正是寒食前后,董其昌因扫墓而来到太湖之畔的灵岩村居,一种清明与寒食相关的清新气息沁入肺腑,字里行间,虽隔四百多年,依然可触:“先太史墓在震泽玙(渔)洋山,每岁拜墓辄憩灵岩村居,留连旬日,间弄笔墨以破寂寥。今年寒食过数日犹未有茶,欲采茶先墓归荐祠堂。雨窗漫兴,为钟王楷书各数行。明日修褉之晨,恨纸无余地,不及写兰亭也。”

大概董其昌也感觉到自己书写此纸的心境清净自然处,然而毕竟是村居,手头少纸,以至于恼恨纸无余地,不及写《兰亭》了。这也正是董其昌的性情处。

董其昌赠人之书,慨叹纸短,实在是因为这样的书写状态于他或也是较偶然的。试比较同样是“长安呵冻”临古的自讥跋文,也说明董其昌对于自己状态到底是看得清的。

另一展厅则是董其昌著名的《葑泾访古图》,也被认为是董其昌有着自己风格的山水画成熟期作品。

多年前曾临摹过此作,此次第一次得见原作,并不大,真本气息风格与印本差距仍然较大。有意思的是此作被台北故宫将局部放大十多倍设计为海报,且更见大气。画幅左上角有董其昌自己的跋语:“壬寅首春,董玄宰写。”壬寅是1602年,旁边有董又补注:“时同顾侍御自槜李归,阻雨葑泾,检古人名迹,兴至辄为此图。”画幅上且有董之好友陈继儒题字:“此北苑兼带右丞,玄宰开岁便弄笔墨,此壬寅第一课也,叹羡叹羡。”槜李指嘉兴,明季书画收藏大家项元汴的故乡,董其昌在二十多岁时曾在嘉兴项家课其幼子,得以尽观项氏巨藏,奠定了其在书画创作与鉴定收藏两方面的基础。

台北故宫博物院董其昌书画展现场

《葑泾访古图》为其四十八岁时所画,图中古树虬曲苍莽,小桥溪水人家,山壑重峦,一片安谧。与《婉娈草堂图》相承的是,有一种象外之致与求拙求生的味道。画坡石与山体多用来自董源的披麻皴,糅以王蒙的牛毛皴,又重作安排堆叠,气韵取自右丞,淡墨枯笔,线条果然自然,干湿皴擦间,整幅画面显得墨色晶莹而兼有苍润之曲,有一种雨后的清新感。

台北故宫邱士华考证出顾侍御即顾际明,1602年董与顾归自槜李,因雨阻而宿于葑泾,故作此图。

最初对于“葑泾”二字到底在何处有些茫然,及至多读几遍,这才想起,葑泾一定就是地处嘉兴与上海之间的现上海金山区枫泾古镇,正好处于董其昌的家乡松江与嘉兴交界处。不过,在自己印象里枫泾似乎并无山岗,董其昌在绘画中其实还是多以古人名迹融会而成。而其气韵则皆来自他所感受到的一切,比如《葑泾访古图》中的雨后之感,无疑与他阻雨宿此有感相关。

从某种角度来说,这与他对于书法的临古探寻有相似处,都是不求形似,重其气韵神理,重用笔不重结构,且多熔合其他家临古心得于一炉。

台北故宫董其昌书画展现场

六

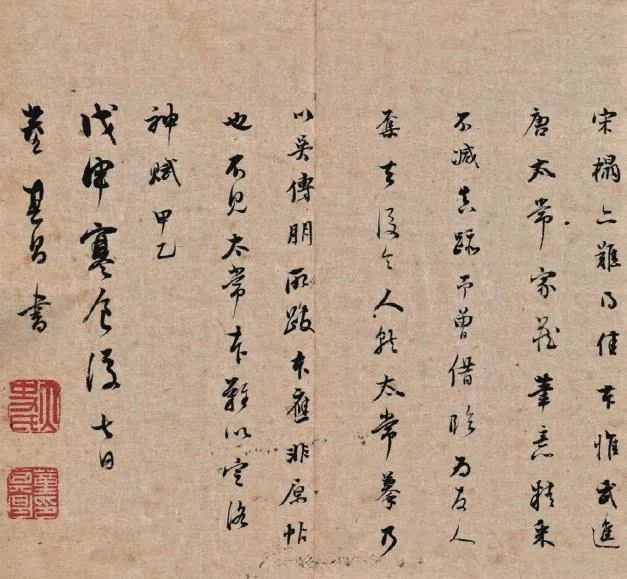

董其昌在他著名的画论书论中对这些心得体会都有阐述,比如此次展出的《书论》《画论》。

《书论》作于1613年,起首“宋高宗赐太子兰亭帖手敕曰学五百本,更易他本,当时人主学书至于人主寒士争功名乃尔”字略肥而见飘逸,尚一般,到“哪吒析肉还父,析骨归母,须有父母未生时前身,始得楞严八还之义”之后,书写状态似渐入佳境。“大慧师曰:‘犹如籍没尽,更向汝索钱贯’此喻更佳。……此语吾以论书法,待学得右军、大令、虞、褚、颜、柳,一一相似。若一一还羲、献、虞、褚、颜、柳,譬如籍没还债已尽,何处开得一无尽藏。若学得二王皮肉,还了辄无余。若学右军之灵和,子敬之俊逸,此难描难画处,所谓不还者是汝也。”此处意思其实都在讲“妙在能合,神在能离”与发现自己本心的意思在,而其书法则一片灵动醇和,流美之外,亦有一种厚味,与常见的董字还是略有区别。

至论米老书“开卷闲云花满眼,此米老书旨,是他人药,亦是米老病,米书除艳态不尽故尔”,则字字精神焕发。

读到末题“以羊毛画笔作书差如意,遂能终卷”,这才明白此作笔势何以略带肥厚的原因,或也说明董其昌平常用羊毛笔写小字或亦不多。

其后是董其昌临东坡数纸,与董氏清逸风格几异,也与其临古多出己意不同,而是雄强一片,用墨多以浓墨,笔多取侧势,结体扁平稍肥,一如东坡然——如此恭敬临写东坡,或与晚明东坡受到文人阶层的再次推许有着较大关系。

到《画论》,则又恢复淡墨本色,“看画如看美人,其风神骨相有肌体之外者”。乍观之下,其淡墨运用尤其让人着迷,浓淡有致的线条若有波光在,真有一种秀出纸外之感。

然而多读几遍,感觉字的结体与之前所见的董字实有较大相异处——字体偏扁,起笔往往露锋,行笔中则多见侧锋掺入其间,收笔果断。尤其是竖弯钩与“目”“口”的转折部分,多以硬折为主,缺少董其昌转笔一贯的自如灵动与醇和圆润。换言之,此字的秀逸是毋庸置疑的,但此秀逸与董的八面出锋、上下通融、变化多端似乎仍有区别。

到最后的跋:“此册余数年前所书,为友人持去……觉秀媚之意溢出豪端,知与古人相去甚远耳,先生幸为秘之,勿以示人可也。”大概因系小字,弊端全然出现,用笔单薄飘忽,似弱不禁风。因为款署丙辰年(1616),与此前数年的董其昌《临钟王帖》的题跋小字相比,相差几如云壤。

如果此件为仿品,可能性最大的无疑是王文治。王为清乾隆年间的探花,诗风萧疏,书学二王而至米、董,于董其昌用力尤深,曾有诗云:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱避席,同时何必说张邢。”对董推崇备至。因其又喜李北海、张即之,相比董书,用笔转少折多,然而喜用淡墨倒是极受董之影响,唯笔画瘦硬,又有“淡墨探花”“淡墨翰林”之称。王文治晚年书风似有一种故作的雄强味。

其后又多次读此《画论》,李慧闻对此件亦感兴趣,她结合数十年对董其昌签名与用印风格研究,对我说:“字的写法与董还是有差距,如‘董’字写法不类以前,‘昌’字印在文中盖得过多。”

然而其后与书法部分策展人何炎泉先生聊此件书作时,他虽然未否定我所质疑的字风偏扁的问题,但依然认为从书风分析“确实找不出来别人,就是董其昌而已”。

回沪重新寻找王文治的一些书迹,发现如王的《集修禊帖十言联》中的“风”、《行书七言诗》中的“天”等,与《画论》的行笔方式与书风如出一辙,也因之愈加感觉何炎泉先生的观点并未能让自己信服。其后与上海博物馆凌利中兄多次交流——凌兄此前便提醒自己注意此作,回沪后凌兄再次对比王文治的部分书风与作品,发现与《画论》相似的证据越来越多,结论已基本相同了。

不过无论此册是否董其昌所书抑或王文治所临,其实都不失为一件“董其昌书风”系列的杰作与秀逸之作。

七

从《画论》复回到画中,其后展出有册页《舟行十景》,有友人认为似王原祁。细观用笔用墨,感觉部分画作有不到位处,然而王原祁似无此清透。册尾的题跋书风,却又是董其昌风格。

作于丙辰年(1616)的《仿黄公望山水》卷,起卷以董源风格作圆坡,尚有点乱,未进入状态,然而越到后面越妙。中部点染皴擦,浑厚可见;卷末则远山逶迤,平林一抹,随意而不露痕迹,尤见荒率超逸处。

尤其中段与末段相接处的群山,多是米家法,墨法透明。山纹如水纹般自然婉转,水波银光,宛然可触,地平线则由呈右高左低斜伸出去。

台北故宫博物院董其昌书画展现场

卷末小字跋颇好:“大痴画法超凡俗,只尺关河千里遥。独有高人赵荣禄,赏伊幽意近清标。”后又有大字草书题跋,气势反倒不及小字:“余得黄子久所赠陈彦廉画二十幅,及展临,舟行清暇,稍仿其意,以俟披图相印有合处否?”

对照董其昌画论“以蹊径之怪奇论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”,再读此画,极是的论。无论如何,此卷可列为董其昌最具代表性个人风格的画卷之一。

《虞山雨霁》,与黄子久《天池石壁图》有相类处,然而画面似乎流于琐碎。题跋书法书风也有些让我生疑,展览说明介绍此画或是赵左代笔。

《奇峰白云》图为赠其友人吴正志云起楼,主峰突出云带,出人意外,成为全画焦点,这样的结构在古式中似罕见。

《仿倪瓒笔意》改倪瓒之一水两岸为一水多重岸汀,水面则斜斜伸向左侧,近树穿插与笔顺,极有情致——这是董其昌一贯的好功夫。左侧第一树画得尤其生动,且树线穿过山石全无避让,如一片透明的琉璃世界,若有清光在。远山则荒率自然,一片雅淡。

此画因为画册印刷较好,回沪忍不住临写了局部与整幅画作,感觉颇有一点心得。

旁边展出的《烟树茆堂》与《仿倪瓒笔意》比较之下,则显得气韵一般,笔势似弱。尤其是近树,树苔与树干若皮肉分离,山体的披麻皴线条软而乱。房子线条板、滞、软,小桥线条拘谨生硬。题款的“玄宰”之“宰”字的下竖笔败笔明显。

《仿倪瓒山阴丘壑》图董题有“倪元镇《山阴丘壑图》……余曾借观,未及摹成粉本。聊以巨然《关山雪霁图》拟为之”,笔精墨妙。下树用笔枯劲苍莽,点苔自然。尤有意思的是此画画法又是董其昌的“合参法”,近树石得力于倪瓒,远山石则有黄子久意,同时兼之以董巨,这其实是一种对古法的溯源,离合之间,达到与古人的神会。陈继儒于画上题跋,用笔苍莽老辣,可谓具眼:“此图玄宰以董巨而兼带云林,真所谓善学柳下惠在也,谅赏鉴家自有法眼。”董其昌的书画有一特点,凡陈继儒题跋者均大佳,如《临钟王书》的小字,题《葑泾访古图》,皆是。

元代画家中,董其昌虽对黄子久评价极高,然而说到最倾心与相契的,或非倪瓒莫属,概因倪之画风与他平淡天真的追求一致,也最近晋人风格。他称:“云林画虽寂寥小景,自有烟霭之色,非画家者流纵横俗状也。”在倪画裱边上题有:“倪迂蚤年书胜于画,晚年书法颓然自放,不类柳、欧,而画学特深诣,一变董、巨,自立门庭,真所谓逸品在神妙之上者。”“得荆关遗意,非王蒙辈所能梦见。”

此次展览有意思的还有董临倪的又一画作《东冈草堂图》,画上两坡间一草堂,中坐一高人与一童子。画上右边用董之书意书倪款:“希览过林下,为言所居东冈草堂之胜,遂想象图之。至正戊寅七月九日倪瓒记。”而左侧则又题款有:“东屯草堂知有无,东冈竹亭新入图。老翰见此喜持屐,定知不为四腮鲈。庚辰岁奉四月三日立夏,张天雨阳徒馆写,己巳长夏避暑,偶临倪迂此图,并存诗识,以此知所自。”此画如果是己巳长夏所临,那实在是让人大跌眼镜的,因为彼时董已七十多岁,用笔用墨率皆进入化境。而此作笔墨之稚嫩生硬,尤其房屋线条之软而无力,实在不似董其昌所作,人物画得更糟,然而书法之灵动宛转却一眼望而知是董的。如果此画解释为庚辰岁(1580)所临,彼时董其昌刚刚学画数年,有些生嫩,倒是可解释的——抑或,董之题跋是误笔——以董之率性随意,其实是不能排除这一可能的。策展人似乎也意识到绘画的问题所在,然而在展览说明中对此的解释称“疑因摹写所致”,这反而倒不能让人信服了。

台北故宫博物院董其昌书画展展品

中柜之《书画合璧》,观看极方便,一画一书,系董其昌以己意仿董源、黄公望、倪瓒、赵孟等画作,诗则题有王维、柳宗元,一片清雅淡静。尤其是题柳宗元《江雪》诗一幅,配以倪瓒折带皴法的雪景图,几若琉璃世界。此一书画册来来回回读过多次,心满意足。

另一同时展出的书画合璧册共八书八画,也是仿临古人,均有董氏自己的面目,部分画作似缩小版的《秋兴八景》。

而另一乾隆前署“墨禅离合”四字的书画合璧册共六书六画,作于1623年,也陈列于展柜中。此作也是董前往渔洋山扫墓回程时所作,与《临钟王书》心境大概有相似处。虽然仍然是仿宋元名家,然而笔线的愈见荒率简淡与直见性情处却尤其移人,每一幅看似寥寥数笔,然而却让人味之不尽。

相比前一书画合册的简率,作于三年以后的竖轴《飞磴石流》似更见荒率,草草似不经意。从此图下部的树与上端的山石结构,可见八大山人与石涛的启发所在。

《仿张僧繇白云红树》画面清丽淡雅,策展说明中称绘画部分疑为赵左代笔,题跋部分论述笔墨,精妙自然,是董书。

临颜书《多宝塔》,虽谓临颜字,却深得右军灵和之致。

杂书册书于丙寅年(1626),无论是临王羲之《黄庭经》,还是临杨凝式《韭花帖》,皆仅用其意而不求相似。其临《兰亭》有言:“余书兰亭,皆以意背临,未尝对古刻。一似抚无弦琴者,觉尤延之诸君子,葛藤多事耳。”

董对杨凝式评价极高,认为宋四家皆胎息于杨:“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少师得之,赵吴兴弗能解也。今人眼目,为吴兴所遮障。”此论真独具慧眼,于千载墨池拈出此句,贡献可谓极巨。

书《吕仙诗》卷,取法于怀素草书,笔势极尽变化,乍读颇喜欢。然而来回读过多次,却感觉仙则仙矣,其草书多少仍然缺点什么。

行草书《五言绝句轴》抄韦应物诗,来自清内府。虽然笔势灵动,然而读过多次,却感觉缺少一种八面出锋的力量,空间似在二维间,每天到台北故宫观展、查阅文献的台湾东吴大学教授卢素芬也对此件有怀疑。董之行草,竖轴赝品尤多,当下的拍卖场,董之竖轴,估计十之八九皆赝品。

《临宋四家蔡苏黄米手卷》,书于丙子(1636)八月,在此卷完成一个月后,一代大师董其昌走完了他八十一岁的复古而开新的人生历程——这恐怕也是董其昌目前可见最晚的书法了。此卷董将蔡置于首位,由于手卷极长,仅展临蔡襄部分,仍是自家风格。虽近人生终点,然而却并不见神气涣散,不过内在风格更趋于率性平淡而已。

八

在台北四天,白天都在台北故宫展厅(其中仅一日晚间到碧潭拜访何怀硕先生),或与台北故宫策展人及相关学者探讨董之字画,或一人于展厅细读慢品,随记心得,收获极大。

回沪后几乎一直被董其昌简淡灵动而似有若无的气场所包围,之前临写的汉碑摩崖书法的雄放一路几乎无法上手,遂试着磨墨临董字及杨凝式《韭花帖》于绢纸之上,或楷或行,欲得其率性与平淡天真处,想起董之“离合”之语的启发,居然略有些心得。而念及此次最喜爱的董其昌书法《临钟王书跋》:“先太史墓在震泽玙(渔)洋山……今年寒食过数日犹未有茶,欲采茶先墓归荐祠堂。”想起正是寒食后数日,而董其昌最后也归葬于太湖之畔的董氏祖茔,虽然多次经过太湖渔洋山,却从未访过董墓。遂选了一个周末到苏州,抵木渎古镇时,忽暴雨如注,略躲片刻,买了些水果带上,雨渐小,打车至渔洋山,不过40分钟左右,已到三面临湖的渔洋山下。

此前曾有学者实地考证,介绍董墓在太湖渔洋山有两处,一处是梅家园,一处是在渔洋湾山坡。后者可见石像生、翁仲、石碑、石柱、石虎等,实是纪念性假墓;而前者则于1966年在当地农民平整山地时发现,为男女合葬墓,内有一块砖刻墓志铭,刻有“松江府华亭董其昌与夫人龚氏,赐(迁)葬渔洋山梅家园”。彼时大概因“文化大革命”刚爆发,一农民因怕惹是生非,将砖刻打碎,原棺葬入。20世纪80年代,吴县对此墓再次查考,确认此董其昌墓为真墓,后被列为吴县文物保护单位,并于1986年立碑保护。

渔洋山其实是伸向太湖的一个半岛,形如鳌首,地处胥口古镇与著名的香雪海之间,原先算是荒山,现在是到太湖西山的太湖大桥最北端。

那天到渔洋山时已是微雨,山不高,却蜿蜒连绵,满眼青翠,欲湿人衣——尤其是暴雨转为微雨,所谓“空山新雨后”,树树含情,别有一种灵气。耳中又是或远或近鸟儿的鸣啭,空气如洗,一种清新动人处实在难以形容——太湖为江南文化的灵魂之地,并非虚言。

渔洋山不知何时改造为森林公园,进口有售票处,入门后遇一面相颇憨厚的保安,问他知道董其昌否?

这位保安连说他知道的,是“宋代大政治家、书画家!墓在山后,很少人去的”。看他认真而诚恳的语气,让人感动,想想到底未忍心纠正他的小小错误。

另一位保安听闻要寻访董其昌墓也极热情,他指着不算远的山巅比画着方向,告诉我先得坐游览车——然而车上全是雨水,又忙着找布擦试,然后找来司机,他便坐到副驾驶位置,并一再告知我:“到了途中离董其昌墓最近的路边,得一个人走,穿过一个树林,就是茶园,再走,然后一组峭壁,从峭壁而下,拐一个弯,顺着路走,就可以看到墓的标志。”

车蜿蜒上山,太湖山水渐次入目而来,天水相接处,数螺淡青隐现于烟霭之间,迷迷蒙蒙,想想董思翁的祖辈选这样一个太湖之间的绝胜之地建墓,如此灵秀的风水,难怪会诞生天生秀骨的董其昌。其后清代诗人王士祯也因喜爱此山而取名渔洋山人,他的“神韵”说与渔洋山的启发自不无关系——正胡思乱想间,车已在一个山路边停下,丛树妖娆挤让间,闪出一条羊肠小道,地上满是黄叶堆积——直疑是秋日雨后,不知是否此地树叶常绿,更换新叶也要在寒食前后?

步入小树林,太湖已然不见,树叶踩上去软软的,雨后的一切都透着一种清新与迷离,似乎有一种新发现的喜悦,然后又糅入些许莫名怅惘。林间鸟鸣不绝,路边可见不知名的白花,极淡而幽,却不似栀子花香的浓烈。

过一片茶园,太湖再次入目而来——这大概已是香雪海的方向了,山水空冥,茶园尽头果见不高的崖壁,攀援而下,则是一条乡村碎石路,满是积水。正犹疑间,见左侧又是一片小树林,遂深一脚浅一脚直往前去,一条青石板的小道朗然入目,道路尽头果然是一处墓园——几乎不必怀疑,这一定是董思翁长眠之处了。

墓园并不大,也无石翁仲,不过一圆墓,上面荒草极盛,下有一石碑,上刻“明董文敏公墓——己未冬吴中保墓会立”,旁边另有一“吴县文物保护单位”的石碑。

于林间摘得几朵素花,与带来的水果一起供上,对着墓碑鞠了三躬。

对于人生与宇宙世相,董其昌是看得透的,他在《画禅室随笔》有一句感叹:“若要做个出头人,直须放开此心,令之至虚,若天空,若海阔……一切过去相、见在相、未来相,绝不挂念,到大有入处,便是担当宇宙的人,何论雕虫小技。”

董其昌之气象于此尽现。

雨似乎渐大,其后打伞于林外写生一纸,水滴纸上,只觉满纸氤氲,墨色也因之显得清润无比。

回程时忽然想起之前指路的那位保安,不知是不是从河南或安徽等地招聘而来,一种朴素诚恳与细心处实在是让人感动。也让人想起这个民族的本性,虽然因近现代以来的种种运动,整个社会趋于功利化与浮躁化,然而在最底层的民间,其实与生俱来的素朴从未消失。

这也让人想起董其昌以画寄禅与‘一超直入’,伴随董其昌一生的除了他的政治与文化抱负,其实一直有一种归隐乡居的冲动。这样的冲动来自于老庄与禅宗,来自于陶潜与王维,更来自于他内心的大自由与自在天性,这也正是真正的中国文化精神所寄。

董其昌对《韭花帖》的推崇,对米芾、倪云林平淡天真的追求,说白了,也是对朴素自由、纯净人生的追求,然而晚明昏乱的现实已是大厦将倾的迹象,董其昌不会不感应到这一点——也正如他在《金沙帖》卷末所书:“右(闲居归隐等)皆余意中事,然不时为人书之,以解此者了不可得耳。”这样的慨叹背后有多少悲凉在!而在他辞世八年后,一个更巨大的世变——甲申之变终于无可避免地到来,从这一点看,相比王铎、傅山诸人以及他的弟子王时敏,他到底是幸运的。