政治精英眼中的廉政公署

——基于香港区议员的调查

2016-07-05李莉

李 莉

政治精英眼中的廉政公署

——基于香港区议员的调查

李莉*

【摘要】在治理腐败过程中,腐败治理机构作为重要的制度载体,其能否有效地执行和落实,有赖于民众的观念支持。个人观念的改变是通过接受制度的象征性资源来获得,而非直接感知到抽象的制度本身。民众对于制度的评价实际反映的是其观念的变化。因此,重视民众的评价,重视民众评价背后的观念变化,对于维持腐败治理的制度化、持续化具有重要意义。研究试图通过一手调查数据来描述香港区议员,如何看待其专业反腐机构廉政公署(ICAC)的。研究发现,香港区议员对于廉政公署(ICAC)的执法有效性评价高于独立性评价;但其观感受年龄和政党派别的影响较为显著;与此同时,区议员对于廉政公署的评价呈现分化态势。对于数据的深入分析表明,在腐败治理过程中,重视主观测量,不仅需要着眼于社会民众的整体观感,而且还需要重视政治精英的观念、态度等主观感受,因为他们对民众的观念发挥着重要的影响,进而能够间接影响到腐败制度的执行与落实。

【关键词】腐败治理主观评价香港廉政公署(ICAC)政治精英

一、引言

众所周知,腐败是无法根除的,只能最大限度地进行遏制。新制度主义认为人类的行为需要在制度环境中予以理解。诺斯(Douglass C.North)(1990)指出除正式制度外,非正式制度,即文化、观念、习俗等对于制度的落实与执行都非常重要。制度的象征意义对于获得民众支持,继而推动制度落实具有重要价值。因此,在治理腐败过程中,正式制度的建设是必不可少的,它能保证稳定性与持续性;另一方面,与正式制度相配套的一系列非正式制度,例如民众的廉洁文化、价值观等也需要与之配套。换言之,腐败治理机构作为重要的制度载体,其能否有效地落实制度,有赖于民众的观念支持。个人观念的改变通过接受制度的象征性资源来获得,而非直接感知到抽象的制度本身。因此,民众对于制度的评价实际反映的是其观念的变化。重视民众的评价,重视民众评价背后的观念变化,对于维持腐败治理的制度化、持续化具有重要意义。

正是基于这样的理解,近年来,学界有一批研究开始转向主观指标的测量,他们认为主观测量可以提供对于腐败现象更加完整和整体的评估(Kroll & Delhey,2013),这是一种自下而上的视角,能够反映出民众的偏好。顺着这个路径,学者和业界人士都日益开始重视基于微观层面来理解腐败和治理腐败,例如公众对腐败行为的观念与态度。

具体到近年来的香港,政经环境实际正在悄然发生变化。经济发展减缓,一系列社会矛盾尖锐。尤其是香港社会的政治化和分裂化趋向明显(Lau & Kuan,2000),以政党为载体的政治精英们愈加成为香港社会的重要角色。不同年龄群体和不同政治群体的态度分化加剧,加之高层官员的负面报道增多,这都引起民众的观念发生重要变化。腐败治理机构开始面临日益增多的舆论挑战。

如此,重新审视香港的廉政制度及其核心机构廉政公署就显得尤为必要和重要。尤其值得一提的是,选取香港当下社会中的政治精英而非普通民众作为研究对象,其重要意义也更加凸显。“在政治体系的运行过程中,精英政治的基本逻辑贯穿始终,精英的价值观和政策取向对普通民众利益的综合和输入起着决定作用,精英的政治折中也是聚合社会不同利益的主要路径”(胡伟,1998:286)。因此,这批政治精英的观念能够真正反映当下社会分裂状态下的民意。显然,这恰恰是以往学界在讨论腐败的主观测量问题时被忽略的一个视角。

二、 文献回顾

对腐败的研究中,关于腐败机构的研究是非常重要且核心的(De Sousa,2010;Johnston,1999; Kuan,1981;McWalters,2003;Nikos,2010;Quah,1984,2008;Sampson,2005;Wong,1981),因为机构是制度的载体,通过对机构的深入观察和分析,能够对腐败治理提供更加有效的制度分析视角。

已有文献表明,对于反腐机构的研究主要集中在类型、模式比较(De Sousa,2010;Johnston,1999)和功能介绍(Quah,2008)等方面。在这些研究中,被视为成功典范的香港廉政公署成为最受关注的研究对象(Heilbrunn,2006;McWalters,2003)。目前围绕这个专业机构的研究主要集中在廉政公署在香港成功打击腐败过程中的作用(Kuan,1981;Wong,1981;Quah,1984;Sampson,2005;Johnston,1999;McWalters,2003;Heilbrunn,2006;Nikos,2010;De Sousa,2010);ICAC预防、打击、教育三管齐下的肃贪策略(Heilbrunn,2006:136);介绍廉政公署这个专业机构的基本构成内容和工作程序(Quah,2008;Manion,2004;Lo,1993);评析廉政公署作为专业肃贪机构是否具有可借鉴意义(Quah,2008;Manion,2004;Scott,2013;Lethbridge,1974;Heilbrunn,2006)。

综上可以看出,目前在腐败研究中,基于腐败专业机构的研究已经受到了众多学者的关注,其中尤其以香港的廉政公署的研究最为显著。然而,已有的研究大多着眼于机构本身的内部运作和制度建设,忽略了机构之外的公众对于它的看法和评价。

近年来,学者和业界人士都日益开始重视基于微观层面来理解腐败和治理腐败,例如公众对腐败行为的观念与态度。目前基于这个视角的研究主要集中在两个层面的研究。其一是关于公众对于腐败的看法研究。这个领域又细分为两个具体的路径,一方面是关于公众对于腐败的感知(Perception),它聚焦于公众如何理解和解释腐败(Kaufmann & Kraay,2004;Lambsdorff,2005)。例如赛里格森(Mitchell A.Seligson)(Seligson,2006)分析了在四个拉丁国家民众对于腐败的观感并与CPI指数做对比来解释差别。另一方面是聚焦于民众对于腐败的态度以及反对腐败的倾向性研究。研究民众对于腐败的态度是否可以容忍腐败,也就是在多大程度上民众可以接受腐败行为。康斯坦蒂尼德斯(Iannis Konstantinidis)和科斯桑纳基斯(Georgios Xezonakis)(Konstantinidis & Xezonakis,2013)基于实证数据发现,希腊民众倾向于接受介于一定程度腐败和经济利益的交换。为了探索什么影响了腐败容忍的程度,公婷等人(Gong & Ren,2013;Gong & Wang,2013)通过对香港大学生的调查分析了社会环境的影响,他们发现长期居住在香港的居民与腐败容忍程度成反比,居民在香港生活的时间越长,越会受到廉洁环境的影响,因而越少接受腐败行为。其二是关于民众对于反腐败绩效的看法研究。这一领域的研究较少,主要有李辉及其合作者(Li et al.,2013)的文章检验了民众对于政府打击腐败的观感以及他们对于政府反腐败政治的效能评价。总体上来看,学界已经开始日益重视腐败的主观测量研究。

然而,现有的研究在以下两个层面尚缺乏深入分析。一方面,就民众的观感而言,现有研究的对象未区分不同阶层的民众的观感。实际上,民众对腐败的主观感受会受到人口特征变量(例如性别、年龄、教育程度、居住条件、收入和宗教信仰)的影响(Mocan,2008;Sung,2003)。因此,将精英从普通民众中区分出来,不仅能够深入了解社会政治运行规律,而且能够从中抓住深入了解社会民众主观感知的钥匙。显然,上述文献都忽略了对于精英群体的腐败主观测量的研究。另一方面,上述文献也表明民众对于反腐败的绩效研究也较为缺乏,例如对于反腐败机构的主观研究。

因此,基于这两方面的研究不足,本文试图选取香港社会中的政治精英群体(区议员)作为研究对象,探讨其对于香港反腐败机构(廉政公署)的主观绩效评价。

三、数据来源与采集

无论是对于腐败的研究还是对于腐败治理的探讨,目前学界普遍认为数据的获得都是一个非常棘手的难题。因为腐败本身就是一个具有高度隐蔽性和政治性的复杂的社会现象(Song & Cheng,2011)。因此,目前比较普遍的作法是采用公开的腐败案例作为研究数据,或者采用主观测量的数据作为研究依据。然而这两个方法都受到了质疑,前者主要被批评会出现选择偏差和描述偏差(McCarthy et al.,1996);后者则被批评无法区分和解释清楚介于主观理解的腐败和客观实际的腐败之间的鸿沟(Lambsdorff,2006)。虽然两种路径都受到质疑,但公婷等认为只要能够区分和解释清楚两个问题,主观测量的数据依然具有解释力,其一是我们必须使用主观信息去衡量主观问题,例如公众观念、感受、态度、观点。其二是这些主观的观念和倾向不应该与实际的腐败程度混淆(Gong & Wong,2013)。鉴于此,本文将选取主观测量的方法搜集本研究所用的数据,力求满足上述对于主观测量数据的要求。

(一)数据采集

本研究的数据来源于2013年4月至8月对于香港第四届区直选议员的问卷调查。该调查采用邮寄问卷调查的方法,在六个月的时间内共发放了四轮,最后回收到了169份问卷,其中148份有效问卷。

本研究选取香港区直选议员*香港区议会,全称“香港特区区议会”,是香港地区层次的议会,职能是就市民日常生活事务向政府提供意见,并参与地区管理事务。根据香港《区议会条例》,区议会由民选议员、当然议员(新界乡事委员会主席)和委任议员3种议员组成。香港18个分区均有其区议会,每届任期4年。作为调查对象的原因主要有三点:首先,香港区议员大部分都是由其所在区的民众直接投票选举出来的。目前香港区议员共有三种类型:当然议员(Ex-officio)、委任议员(Appointed Members)和民选议员(Direct-elected Members)。除当然议员和委任议员外,民选议员占据大部分席位。以现任第四届区议员为例,当然议员有27位,委任议员有68位,民选议员则有412位。显然,作为占据主要席位的民选议员,由于他们是被选举出来的,所以能够广泛地接触普通民众,体察民情,具有较高的民意代表性(Lo,1993)。

其次,香港区直选议员能够较好地反映出香港的政治生态。近年来,随着政党的发展,越来越多的政党党员参选为区直选议员。以2011年的选举为例,香港18个区直选出412名民选议员。其中,泛民主党党员占据103个席位,亲建制派党员占据299个席位,独立人士则占据10个席位。因此,区直选议员能够较为客观地反映出香港目前的政治谱系状况。

第三,区直选议员可以被视为香港社会的政治精英。“在绝大多数的人类文明社会中,相较于普通社会民众而言,政治权力总是聚集于一少部分社会成员手中,这少部分人就是精英”(Welsh,1979:1)。按照上述精英主义的观点,香港区直选议员虽然较立法会议员而言并无实际政治权力,但由于区直选议员大都来源于不同的政党团体且直接由所在街区的民众投票选举,他们能够反映民意,因此,区议员在当下香港的政治生活中扮演日益重要的作用。因此,本文认为他们可以被视为政治精英的代表。

(二)样本概况

本研究分析的148份问卷涵盖了香港第四届区议员(包括当然议员、委任议员和民选议员)。其中泛民主党派的议员有24位(16.3%),亲建制派议员有99位(67.0%),独立人士有25位(16.7%)。

与此同时,本研究通过香港第四届区议员网站获得了议员的人口分布比例,具体如下:泛民主党派议员占全部议员的16%,亲建制派议员占66.6%,独立人士议员占16.6%。为了使得调查数据与真实分布更加接近,本研究对三种政治派别设置了权重。其中,泛民主派的比重为.16/.331 (.476),亲建制派的比重为.666/.221(3.01),独立人士的比重为.166/.315 (.526)。最后,根据权重设置出新的变量,公式如下:

(party2=1)*.16/.331+(party2=2)*.666/.221+(party2=3)*.166/.315.

根据权重公式设置后的样本比例分布如下:泛民主派 16.3% ,亲建制派67%,独立人士为 16.7% (表1)。

表1 香港第四届区议员政治派别分布统计

资料来源:作者自制。

根据表2显示,样本共有130名男性区议员(87.3%),女性议员18名(12.4%)。其中,大部分为具有大学以上学历(67.1%)的全职区议员(62.9%)。从年龄分布上看,老中青三代议员均有覆盖,但比例不同。具体而言,青年议员包括两个年龄段,即21-30岁(11人,7.5%)和31-40岁(40人,27%),共计51人,占总体34.5%;中年议员则介于41-50岁(21人,14.0%)和51-60岁(44人,29.5%),共计65人,占总体43.5%;老年议员有32人,年龄介于61-70岁之间,占总体22%。总体而言,青年议员和中年议员所占的比例较大。其中又以41-60岁两个年龄段的中年议员居多,显示出民众的投票多倾向于经历较为成熟的中年人士。

参政时间也是一个重要的变量。从统计结果来看,参政时间最少的为1-5年的新议员,人数也相对最少,仅12人(8.2%);参政时间最长的为20年以上的资深议员则有33人,占总体的21.9%;其次,具备6-10年参政经验的议员人数最多,达到60人(40.6%);再次,参政时间为10-15年的议员有27人(18.0%);16年-20年的有16人(10.5%)。这一统计结果表明,被访议员中参政时间主要集中在6-15年之间,这也意味着这些议员普遍经历过两届或两届以上区议会选举,具备较为丰富的政治经验。同时,参政时间最少的新议员与参政时间最长的资深议员虽然人数不多,但表明该样本较好地体现了议员的现实比例分布。

表2 样本分布统计(N=148)

资料来源:作者自制。

四、研究结果

(一)区议员对于廉政公署(ICAC)的执法有效性评价高于独立性评价

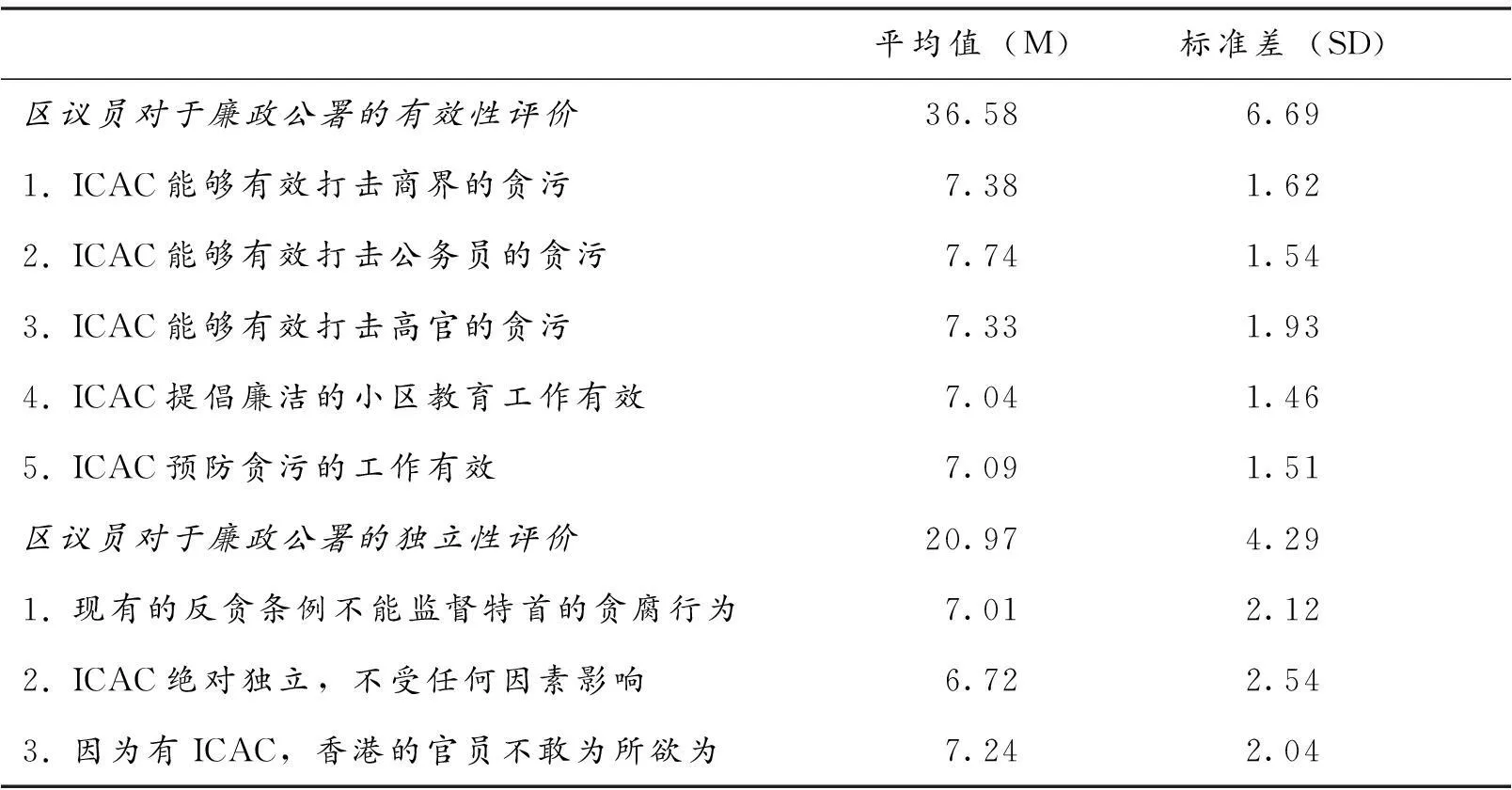

关于廉政公署现状的八个问题,主要用于测量受访议员对于廉政公署预防、打击、教育三管齐下的肃贪策略的看法,即有效性评价以及ICAC独立性的主观评价(表3)。

民众对于廉政公署的有效性评价测量具体包括如下5个问题:(1)ICAC*因问卷调查对象较为熟悉廉政公署的英文缩写(ICAC),因此调查问卷的问题中涉及到的ICAC均指廉政公署。能够有效打击商界的贪污;(2)ICAC能够有效打击公务员的贪污;(3)ICAC能够有效打击高官的贪污;(4)ICAC提倡廉洁的小区教育工作有效;(5)ICAC预防贪污的工作有效。 民众对于ICAC的独立性评价测量具体包括如下3个问题:(1)现有的反贪条例不能监督特首的贪腐行为;(2)ICAC绝对独立,不受任何因素影响;(3)因为有ICAC,香港的官员不敢为所欲为。

首先,前三个问题都是关于受访议员对于ICAC打击贪污的效果的评价调查,依次是关于ICAC有效打击商界(M=7.38)、公务员(M=7.74)和高层官员(M=7.33)的效果。受访者对于ICAC是否有效打击这三个领域的贪污都给予较高的肯定性评价,平均分数均在7分以上。其中,对于ICAC有效打击公务员贪污的评价最高,有92.5%的受访议员认为“ICAC能够有效打击公务员的贪污”,平均分为7.74。再根据受访议员的背景因素变量来看,受访议员对于上述三个问题的看法在不同年龄、性别、教育程度、宗教信仰和职业的议员中没有显著性的差别。针对ICAC的执法能力的认可,三个不同归属的议员都表示了较高的赞成。但建制派议员的分值最高,在三个相关问题上分别为M=7.73、M=8.00和M=7.88,泛民主派的议员和独立人士的分值略低。

其次,对于ICAC的预防、教育职能有效性的评价也获得受访议员的较高分数。其中,84.4%的议员都同意“ICAC提倡廉洁的小区教育工作有效”(M=7.04);84.8%的议员同意“ICAC预防贪污的工作有效”(M=7.09)。

第三,对于ICAC独立性的调查显示,有75.4%的受访议员认为“ICAC绝对独立,不受任何因素影响”,但对此问题的平均分值为6.72。对于“现有的反贪条例不能监督特首的贪腐行为”(M=7.01),则有79.70%的受访议员认同此说法;因为有ICAC,香港的官员不敢为所欲为,则有有81.9%的受访议员表示赞同(见表3)。

综上,这一结果显示,民众对于廉政公署(ICAC)的执法有效性评价高于独立性评价。

表3 区议员对于廉政公署的有效性与独立性评价

注:采用11分里克特量表,0分代表非常不同意,10分代表非常同意。

资料来源:作者自制。

(二)区议员对廉政公署的观感受年龄和政党派别的影响较为显著

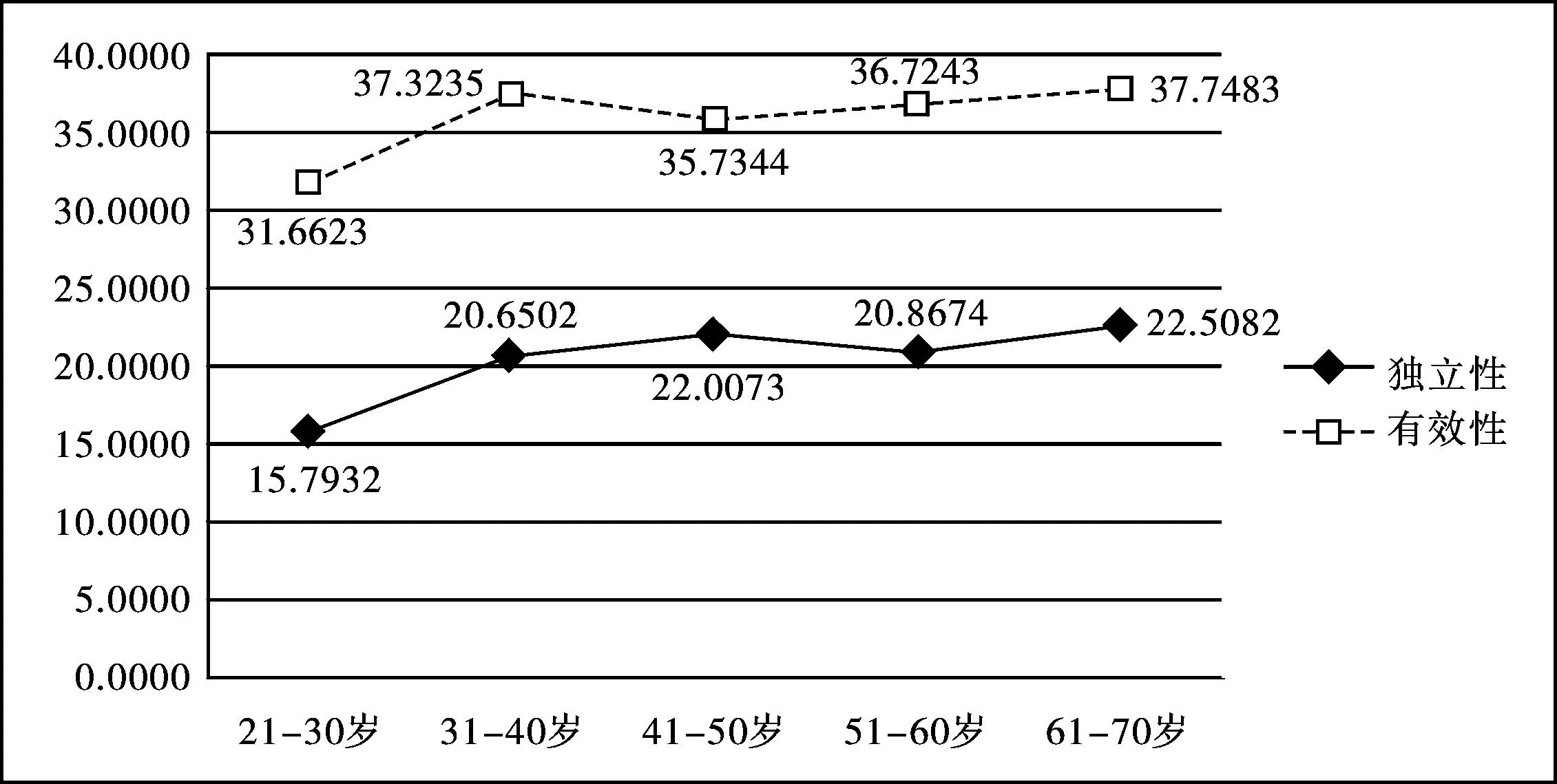

进一步通过方差分析发现,不同性别、教育程度、宗教信仰和职业的议员对廉政公署的主观评价并没有显著性的差别。然而,不同年龄和不同政党归属的议员的差异性却较为显著(图1)。

首先,不同年龄的议员对于廉政公署的主观评价显示出差异性。

方差分析结果表明,在对廉政公署有效性的评价上,四个年龄段的议员之间存在显著差异(F(1,142)=5.54,p=.020),具体而言,年龄介于21-30岁的青年议员的平均分值最低,而年龄介于61-70岁的最为年长的议员的平均分值最高(见图1),其余年龄阶层的议员的分数则基本相似。在针对廉政公署的独立性评价上,方差分析结果显示,四个年龄段的议员之间也存在显著差异(F(1,142)=20.65,p=.000)。具体而言,年龄介于21-30岁的青年议员的平均分值最低,而年龄介于61-70岁的最为年长的议员的平均分值最高。其余年龄阶层的议员的分数则基本相似(见图1)。

图1 区议员对廉政公署有效性和独立性评价因年龄存在显著差异

资料来源:作者自制。

上述结果反映出当下香港社会中,受到社会压力最大的青年一代对权威具有强烈的批判精神的特点。而年长的议员由于自身资历的关系,对于香港的贪污历史更有切身经历,因此对于肃贪机构ICAC的信任度最高,质疑性最少。

图2 区议员对廉政公署有效性和独立性评价因政党派别存在显著差异

资料来源:作者自制。

其次,不同政党归属的议员针对廉政公署的主观评价也有所不同。例如,对于廉政公署的有效性和独立性评价,三个政党派别类型的议员的观感差异分别体现在对有效性(F(2,145)=9.46,p=.000)和独立性(F(1,144)=.175,p=.023)的评价上。具体而言,泛民主党派议员在对有效性和独立性的评价上平均分值均为最低,而建制派议员在这两方面的平均分值都最高(见图2)。上述结果显示香港的民众近年来对于廉政公署的主观评价在不同年龄群体和政党群体中差异较为显著,呈现出分化态势。

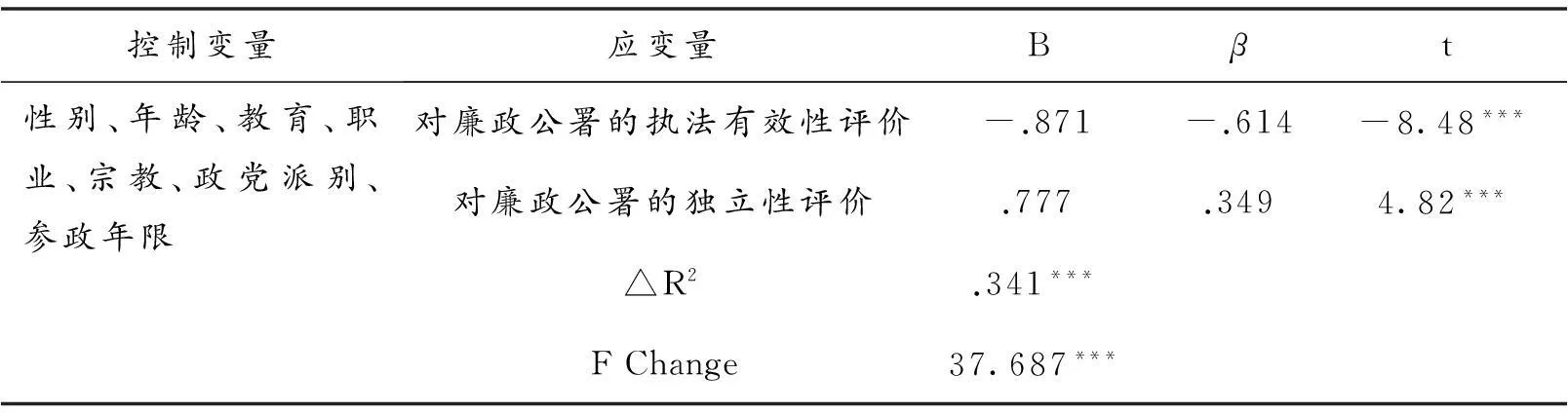

(三) 区议员对廉政公署的评价直接影响其对腐败状况的观感

具体而言:其一,民众对廉政公署的有效性评价与腐败现状的观感之间呈显著的负相关关系。这表明民众认为廉政公署打击腐败越有效,那么其所认为的腐败严重程度就越低。可见,肃贪机构对于腐败治理而言具有非常重要的作用,被民众视为打击腐败最为重要的制度保障。其二,民众对廉政公署的独立性与腐败观感评价呈现显著的正相关关系,即如果民众认为廉政公署的执法独立性越高,那么其对腐败的严重程度感知越高。这是由于反腐机构具备独立办案,实际表明民众才能够敢于表达真实的腐败观感。相反,如果民众认为反腐机构独立性越低,那么其认为腐败的严重程度就越低。

部分相关关系是指当其他变量的作用去除后自变量与因变量是否还存在相关关系。在控制了其他人口变量如年龄、性别、教育程度等后,上述关系仍然成立。表5显示,去除这些变量后,民众对于廉政公署的有效性评价与独立性评价对于其感知的腐败现状仍然存在显著的相关关系。

表5 对廉政公署的主观评价与对腐败现状的观感的回归统计结果

注:*p<0.5,**p<0.01,***p<0.001。

资料来源:作者自制。

统计结果表明,廉政公署自1974年成立以来所树立起来的高效、独立的机构形象已经深入人心。民众对于廉政公署的有效性及独立性的感知会深深影响其对腐败现状的看法。这也表明了一旦廉政公署的独立性受到质疑,那么,民众对于腐败现状的观感即会受到影响。

五、讨论及结语

廉政公署自1974年成立以来,其所代表的透明、公正一直作为香港的核心价值为民众认同和支持。1997年香港回归之后,廉政公署在肃贪方面依然发挥了重要的作用,从廉署检控的统计数字上看,无论是公营部门还是私营部门,整体上都没有较多的案例增长。各项统计数字也表明香港的贪污状况都未出现集团式贪污“死灰复燃”的现象(李莉,2015)。然而,由于政经环境的改变,由于政府新公共管理的推行,除了按照法律界定的传统形式的贪污行为之外,新形式的贪污——利益冲突*利益冲突是一个比腐败更难界定的概念。迄今为止,学术界对利益冲突更多的都是一种描述而非定义(Gong & Ren,2013)。因为,利益冲突本质上是非常模糊且易变的。虽然利益冲突的定义难以统一界定,但学者们对于利益冲突的理解无外乎以下几个方面:首先,利益冲突是一个与腐败密切相关的概念。公婷(Gong & Ren,2013:4)指出“他们的关系可以被描绘为一个连续体上的两端”。其次,利益冲突实际涉及的总是私人利益与公共利益的冲突。第三,利益冲突有可能发展成为腐败。公婷(Gong & Ren,2013:4)指出当一个官员以牺牲公职为代价而去换取私人利益时就有可能将这种利益冲突转变为腐败。香港出现的日益增多的利益冲突具有如下两种特点:首先,利益冲突更加具有隐蔽性特征和潜在性特征。它并不像传统腐败中的贿赂,有明显的权钱交易的证据,易于根据法律检控。相反,它介于一个灰色地带,尤其难以用法律条文去制裁。由于这种潜在的利益冲突很难被取证,所以即便公众质疑其有延后利益,但仅仅限于政府进行相关政策的检讨和改进,而无法从法律上进行任何制裁。其次,潜在利益冲突很难具体被细化到每一个行为。潜在利益冲突的判断是很难面面俱到的。虽然政府的公职人员利益申报指引规定了具体的范围。但关于利益相关者,例如朋友和亲属的界定还是很难工作。即便在事后特区政府将利益申报指引的利益相关者缩小到好朋友、亲属,但也不能保证这样可以避免潜在利益冲突事件的发生。却在高层官员中逐渐显露出来(Scott,2013)。斯科特(Ian Scott)(Scott,2013)的研究表明,97回归之后香港的政经环境的变化导致公务员人员构成和管理上的变化:其一、高层公务员逐渐本地化。本土的高层公务员在退休后会倾向于受雇于私营机构,这使得公务员退休管理面临很大的挑战;其二、第一任“特首”来自商界,他致力于推行私有化为导向的新公共管理变革。与之相对应的正是两种最为典型的利益冲突形式:一种是延后利益,即公职人员在退休或离任之后去私营机构工作以换取曾经在担任公职时交换利益获得的好处(Scott & Leung,2008);另一种是在私有化运动下,公职人员利用公共服务外包或其他机会寻求私人利益。随着利益冲突现象的增多,香港特区政府进一步强化了公务员事务局辖下的ACPE与ICAC的联合模式,一起防范和打击利益冲突。但是,由于利益冲突被界定为腐败是非常困难的。一旦认为利益冲突涉及腐败,运用何种方法进行管治也是目前香港面临的一个问题。因而仅仅依靠以廉政公署和ACPE为主的制度治理(Hard Rules)就显得较为单薄。

近年来,香港高层官员涉及利益冲突的丑闻不断增多,引起社会公众的广泛关注。检控数字和举报数字亦都有明显的攀升。斯科特(Scott & Leung,2008;Scott;2013) 的研究表明,一旦有涉及利益冲突的政治丑闻出现,民众和立法会议员要求政府加强更严格的管治。民众对于官员的诚信要求越来越高,也希望政府能够建立更加强有力的法律制裁。

正是在这样的背景下,本文通过对区议员的腐败主观测量来重新审视香港廉政公署。本文的数据分析显示:(1)区议员对香港的廉政公署的有效性评价高于独立性评价;(2)区议员在近年来对廉政公署的评价因年龄和党派不同而呈现出较为明显的差别;(3)区议员对廉政公署的评价与对腐败现状的观感存在较为显著的相关关系。

(一)为什么区议员对有效性的评价高于独立性的评价?

独立性是香港廉政公署最具特色之处,但区议员的评价却为何低于有效性呢?这其中的原因是什么呢?主要的原因在于近年来一系列高层官员涉及贪腐案件,使得民间观感受到很大影响。例如前任特首曾荫权事件和前任廉署廉政专员汤显明事件等。访谈数据显示,区议员认为廉政公署这套反腐制度没有发生变化,但由于个别高层官员的涉及腐败或利益冲突事件,廉署的形象受到了损害。可见,由于受到一些高层官员涉及利益冲突案例的影响,作为政治精英的区议员对于司法象征的廉政公署产生质疑和不满。但他们并非对廉政公署这套制度产生质疑,而是对它所代表的廉洁文化受损所表示的不满。

统计结果也表明,区议员对于廉政公署的独立性评价与有效性评价是正相关的。当区议员因这些高层官员丑闻事件而对廉政公署的独立性产生质疑和不满时,那么对廉政公署的执法有效性评价也就会随之降低。精英主义理论认为,精英的价值观和政策取向对普通民众利益的综合和输入起着决定作用。近年来香港社会弥漫的种种公众的不满情绪,实际上正是反映出与区议员较为一致的主观感受。

(二)为什么区议员对于廉政公署的评价会产生分化?

那么,为什么香港区议员在近年来对廉政公署的评价会在年龄和党派分布上呈现出较为明显的差别呢?其中的原因是什么?

近年来,香港社会已经高度政治化和分裂化(Lau & Kuan,2000)。这与香港的社会矛盾以及政党发展都有密切关系。政党的发展与日益成熟都使得不同政治派系的党员会在不同议题上表达不同的观点。尤其借助媒体传播之后,政治精英的分裂化态势直接表露出来。具体到廉政公署,由于近年来涉及到一系列高层官员利益冲突事件,舆论的争执背后是不同政党团队之间的竞争和较量。因此,不同政党出身的区议员也因此会受其政党立场的影响。

(三)香港个案对于内地的启示

在以往的研究中,香港模式的解读被过多地聚焦于廉政公署这套独立的专业肃贪机构上。因而,这似乎已经造成一种误解:只要建立一个类似于廉政公署的专业反腐败机构,腐败就能被成功治理了。

本文通过实证调查发现,香港的廉政治理不仅仅是廉政公署这个肃贪机构本身,与此同时,它还包括与之紧密相关的观念、态度等支持。因为,制度如果不能得到民众的认可和支持,其落实与执行都是非常困难的。香港模式的成功很大程度上来源于腐败治理的正式制度(廉政公署等)与非正式制度(民众的观念)的配套(Gong & Wang,2013)。本研究的发现则又进一步揭示出,制度的执行与落实往往还需要重视一个社会中的政治精英的观念引领作用。香港近年来的表现正是如此,政治精英的观念实际深刻影响着社会民众的态度和观念。尤其当政党纷争使得社会陷入分裂化状态中时,政治精英对民众观念的引领和影响就会更加明显。因此,在腐败治理过程中,重视主观测量,不仅需要着眼于社会民众的整体观感,而且还需要重视政治精英的观念、态度等主观感受,因为他们对于民众的观念发挥重要影响,进而能够间接影响到反腐败制度的执行与落实。

这一发现不仅对于腐败研究中的主观测量提供了新的视角,而且对中国大陆地区的反腐倡廉工作也具有较强的启发和借鉴。

十八大以来,基于“打虎拍蝇”的反腐倡廉工作已经取得了非常重要的震慑效果。除了依靠打虎震慑外,谋求制度化的廉洁治理之道亦具有深远意义。基于此,重视政治精英的廉洁观念、价值理念尤为重要。这正如习近平总书记所指出的:“用一贤人则群贤毕至,见贤思齐就蔚然成风。选什么人就是风向标,就有什么样的干部作风,乃至就有什么样的党风”(徐京跃、周英峰,2013)。 因此,只有作为政治精英的各级领导干部注重行政伦理道德的培养,重视廉洁自律精神的养成,他们才能正面引领民众的观念,进而推动反腐败制度的真正落地和有效执行。

参考文献

胡伟(1998).政治过程.杭州:浙江人民出版社.

李莉(2015).社会中心主义视角下的腐败治理:基于香港廉政公署年度报告(1974—2013)的解读.经济社会体制比较,2015(5):81-91.

徐京跃、周英峰(2013).习近平强调:建设一支宏大高素质干部队伍.新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2013-06/29/c_116339948.htm.2016年6月8日访问.

De Sousa,L.(2010).Anti-corruption Agencies:Between Empowerment and Irrelevance.CrimeLawandSocialChange,53(1):5-22.

Gong,T.& Ren,J.(2013) .Hard Rules and Soft Constraints:Regulating Conflict of Interest in China.JournalofContemporaryChina,22(79):1-17.

Gong,T.& Wang,S.(2013).Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption:The Case of Hong Kong.SocialIndicatorsResearch,112(3):569-586.

Heilbrunn,J.R.(2006).Anti-Corruption Commissions.In Stapenhurst,R.,Johnston,N.& Pelizzo,R,Eds.TheRoleofParliamentinCurbingCorruption.Washington,D.C.:The World Bank.

Johnston,M.(1999).A Brief History of Anticorruption Agencies.In Anadreas,S.,Larry D.& Marc F.P.Eds.TheSelf-restrainingState:PowerandAccountabilityinNewDemocracies.Boulder,Colo.:Lynne Rienner Publishers.

Kaufmann,D.& Kraay,A.(2004).Governance Matters III:New Indicators for 1996-2002 and Methodological Challenges.In Transparency International Ed.GlobalCorruptionReport2004.London:Pluto Press.

Konstantinidis,I.& Xezonakis,G.(2013).Sources of Tolerance towards Corrupted Politicians in Greece:The Role of Trade Offs and Individual Benefits.CrimeLaw&SocialChange,60:549-563.

Kroll,C.& Delhey,J.(2013).A happy Nation? Opportunities and Challenges of Using Subjective Indicators in Policymaking.SocialIndicatorsResearch,114:13-28.

Kuan,H.C.(1981).Anti-corruption Legislation in Hong Kong—A history.In Lee,R.P.L.Ed.CorruptionandItsControlinHongKong:SituationsUptotheLateSeventies.Hong Kong:The Chinese University Press.

Lambsdorff,J.G.(2005).TheMethodologyofthe2005CorruptionPerceptionsIndex.Transparency International and University of Passau.

Lambsdorff,J.G.(2006).Causes and Consequences of Corruption:What Do We Know from A Cross-section of Countries?.In Ackerman-Rose,S.Eds.InternationalHandbookontheEconomicsofCorruption.MA:Edward Elgar.

Lau,S.k.& Kuan,H.C.(2000).Partial Democratization,“Foundation Moment” and Political Parties in Hong Kong.TheChinaQuarterly,163:705-720.

Lethbridge,H.J.(1974).The Emergence of Bureaucratic Corruption as a Social Problem in Hong Kong.JournalofOrientalStudies,1:17-29.

Li,H.,Gong T.& Xiao,H.Y.(2013).The Perception of Anti-corruption Efficacy in China:An Empirical Analysis.SocialIndicatorsResearch,online:DOI 10.1007/s11205-015-0859-z.

Lo,T.W.(1993).CorruptionandPoliticsinHongKongandChina.Buckingham:Open University Press.

Manion,M.(2004).CorruptionbyDesign:BuildingCleanGovernmentinMainlandChinaandHongKong.Cambridge,Mass.:Harvard University Press.

McCarthy,J.D.,Mcphail,C.& Smith,J.(1996).Images of Protest:Dimensions of Selection Bias in Media Coverage of Washington Demonstrations,1982 and 1991.AmericanSociologicalReview,9:478-499.

McWalters,I.(2003).BriberyandCorruptionLawinHongKong.Hong Kong:LexisNexis Butterworths.

Mocan,N.(2008).What Determines Corruption? International Evidence from Microdata.EconomicInquiry,46(4):493-510.

Nikos,P.(2010).Anti-corruption Agencies and the Need for Strategic Approaches:A Preface to this Special Issue.CrimeLawandSocialChange,53:1-3.

North,D.C.(1990).Institutions,InstitutionalChangeandEconomicPerformance.Cambridge:Cambridge University Press.

Quah,J.S.(1984).The Public Policy-making Process in Singapore.AsianJournalofPublicAdministration,6(2):108-26.

Quah,J.S.(2008).Anti-corruption Agencies in Four Asian Countries:A Comparative Analysis.ResearchinPublicPolicyAnalysisandManagement,17:85-109.

Sampson,S.(2005).Integrity Warriors:Global Morality and the Anti-corruption Movement.In Haller,D.& Shore,C.Eds.CorruptionAnthropologicalPerspectives.London:Ann Arbor,MI:Pluto.

Scott,I.& Leung,J.Y.(2008).Managing Integrity:The Regulation of Post Public Employment in Britain and Hong Kong.PublicOrganizationReview,8:365-380.

Scott,I.(2013).Institutional Design and Corruption Prevention in Hong Kong.JournalofContemporaryChina,22(79):77-92.

Seligson,M.A.(2006).The Measurement and Impact of Corruption Victimization:Survey Evidence from Latin America.WorldDevelopment,34:381-404.

Song,X.& Cheng,W.(2011).Perception of Corruption in 36 Major Chinese Cities:Based on Survey of 1,642 Experts.SocialIndicatorsResearch,doi:10.1007/s11205-011-9896-4.

Sung,H-E.(2003).Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited.SocialForces,82(2):703-723.

Welsh,W.A.(1979).LeadersandElites.New York:Holt.

Wong,J.K.(1981).The ICAC and Its Anti-corruption Measures.In Lee,R.P.Ed.CorruptionandItsControlinHongKong:SituationsUptotheLateSeventies.Hong Kong:Chinese University Press.

基金项目:国家社会科学基金重大项目“全面加强惩治和预防腐败体系建设:战略、路径与对策研究”(13& ZD011)、中国博士后科学基金面上资助(第58批)项目“廉政建设新常态下民众的反腐败效能感研究”(2015M580076)、清华大学2015年度自主科研计划项目“中国民众的腐败观感研究:基于全国网络问政平台大数据的实证分析和跟踪研究”(2015THZWYY05)、廉实力建设与发展研究基金(202070021)。

【中图分类号】D668

【文献标识码】A

【文章编号】1674-2486(2016)03-0108-17

* 李莉,清华大学政治学系,博士后。感谢匿名评审人的意见。