自适应TD-LTE公网集群系统竞争Preamble序列配置方案

2016-07-04陈辉煌程小蓉

隋 宇,陈辉煌,程小蓉

(1.广东电网发展研究院有限责任公司,广州 510080;2.中国能源建设集团 广东省电力设计研究院有限公司,广州 510663)

自适应TD-LTE公网集群系统竞争Preamble序列配置方案

隋宇1,陈辉煌2,程小蓉2

(1.广东电网发展研究院有限责任公司,广州 510080;2.中国能源建设集团 广东省电力设计研究院有限公司,广州 510663)

摘要:集群通信系统凭借其组网简单的优势,在应急通信中得到了广泛的应用,但现有的基于TD-LTE的宽带集群通信系统所采用的随机序列的利用率和发送成功率都不高。针对此问题,在对现有TD-LTE系统的随机接入Preamble序列配置现状展开研究的基础上,结合公网集群通信系统支持资源共用但不相互干扰的性能要求,提出一种适用于公网集群通信系统的竞争Preamble序列配置方案。该方案提出在低接入负载的环境中采用共用模式,用户根据系统的分配,选择适当的Preamble序列完成接入;而在高接入负载的环境中采用分类模式,将集群用户分为4个集合,根据用户分类的不同选取不同的Preamble序列完成接入。仿真结果证明,该方案提高了Preamble序列的利用率和发送成功率,避免了混合接入碰撞,提高了网络的运行效率。

关键词:TD-LTE;集群系统;随机接入;Preamble序列

0引言

集群通信系统诞生于20世纪中后期,是一种通过动态信道分配,实现多用户共享无线信道的移动通信系统[1]。它具有易于建设,呼叫接续迅速,安全性高等特点,在铁路运输、油田作业以及灾难救援现场等多种场景下,能够为用户提供便捷的通信服务,由此在全球范围得到广泛应用,甚至许多国家还将它接入移动无线通信系统中,为公共通信提供服务。但是,随着集群通信技术在交通运输等众多领域中的广泛应用,它除了需要提供传统的语音和低速数据传输业务外,还需要提供视频传输、动态带宽分配、移动办公等业务;同时需要实现时延更小、上下行数据速率更快、频谱利用率更高、覆盖范围更广;此外,在可靠性和安全性方面还需要网络实现故障修复、能够实现端到端加密、阻止非授权接入等;最后,还需要实现接入终端的多样性、能够完成升级和平滑演进。可见原有的窄带集群通信技术无法满足上述对于集群通信系统新的要求和挑战,宽带集群通信系统应运而生[2]。

在宽带集群通信系统中,凭借着技术和产业支撑层面的众多优势,基于TD-LTE(time-division long-term evolution)的集群通信系统得到了迅速的发展[3]。它集合了TD-LTE与集群通信的优势能够提供速率更高,时延更小的数据通信网络;同时,它具有广泛全面的产业链,结合集群通信易于提升性能和价格低的特点,能够促进这种网络在各行业中的推广;此外TD-LTE从多方面考虑保障数据传输安全性的手段,能够保障网络通信的隐私性和数据的安全性。

现在的TD-LTE系统采用一种典型的ZC(zadoff-chu)序列[4]来用作随机接入前导,通过给eNode B分配一个专属的根值u,并通过u值生成的一个基本序列来表示[5]。在小区内,UE(user equipment)通过获取eNode B广播的u值生成基本序列,继而通过随机循环移位过程获得64个上行Preamble序列的其中之一。根据u值生成基本ZC序列的计算方法为

(1)

(1)式中,Nzc为Preamble序列包含码字的数目。根据上行前导符号在格式上的区别,其取值分别为839或139,其中839为普通时隙的接入,139为TD-LTE制式下特殊时隙的接入。在这个基本序列的基础上,经过循环移位Cv,最终生成的序列为

(2)

每当用户发起随机接入,通过不同移位Cv的选取,从而确定Preamble序列。ZC序列最重要的特性在于其自相关性:当循环移位后的ZC序列与原序列循环相关运算时,将在移位处对应的位置得到一个幅值为Nzc的冲击,而其他位置的幅值则均为0,这样就能通过搜寻冲击位置,完成偏移时间的估计。

1TD-LTE系统随机接入Preamble序列配置(共用式)

在不区分用户类型以及共用时配置的情况下,所有竞争接入UE时,通过随机选择上行Preamble序列的方式完成接入,选择方法如图1

图1 共用式竞争Preamble序列配置Fig.1 Participating competing preamble sequence configuration

当用户得到由系统设定的A,B集合门限后,从合乎条件的集合中随机选取一个Preamble序列。下面从数学角度对共用式配置中竞争Preamble序列的选择性能进行分析。表1给出了本文公式中所用到的符号参量。

表1 公式中的符号参量

其中,假设同时到达PRACH信道资源的用户数服从参数为λ的泊松分布。

UE发送Preamble序列无碰撞的条件概率为

(3)

那么,用户发送Preamble序列无碰撞概率为

(4)

通过(3)式、(4)式,在考虑A,B集合的情况下,集群与公网的A,B集合接入用户的Preamble序列发送无碰撞概率可得

(5)

A,B集合各自的利用度期望uti_A,uti_B可表示为

(6)

由(5)-(6)式可看出,在共用模式下Preamble序列到达率λ (λt,λp,λA,λB) 以及可用的竞争Preamble序列数R(RA,RB) 是影响竞争Preamble序列发送的主要因素。另一方面在共用模式下,A,B集合之间的门限值较为固定,即RA和RB的实际值通常为常量,因此难以有针对性地根据Preamble序列到达率的变化进行动态调整。

2TD-LTE公网集群系统随机接入Preamble序列配置(分类式)

为了将公网用户与集群用户间的接入合理地区别开,避免在特殊情况下发生混合碰撞;此外,也为了上行前导序列资源的充分利用,实现集合A,B之间划分门限地动态配置,进而减少特殊情况下的集中碰撞的发生概率,可以采用分类式竞争Preamble序列的配置方案,此时的序列选择方法如图2所示。

图2 分类式竞争Preamble序列配置Fig.2 Classified competing preamble sequence configuration

图2中,将竞争Preamble序列划分为4个集合,分别是:集群A,B集合以及公网A,B集合,用户可以根据自身所属网络类型的不同,在发起接入时选择不同集合的Preamble序列。如此,通过在竞争Preamble序列选择上区分公网用户与集群用户上,避免不同网络之间的混合接入碰撞,动态门限的调整也使Preamble序列的利用更加充分。

根据以上分析,在综合考虑集合A,B划分和集群与公网用户区分的情况下,各类竞争Preamble序列集合的发送性能可总结为

(7)

(7)式中:suc和uti分别表示竞争Preamble序列中的无碰撞概率和利用度期望;为了达到门限值动态确定的目的,XA,XB,YA,YB间应同时满足(8)式。

(8)

在分类式动态配置之后,UE对竞争Preamble序列的选择在整个集合上被分成了4个均匀的互相不干扰的子集合。这样的配置能够有效提高Preamble序列的利用率,减少和避免混合接入碰撞和集中性碰撞。

3到达率动态预测

门限值的动态设定是以不同类型Preamble序列的到达率λ的不同作为依据而动态调整的。在已知λ的情况下,小区可进行最优化门限值的设定。然而,各类λ会随着用户的行为而不断改变,我们需要根据λ的变化而周期的改变对门限进行设定。

基本包络模型[6]:人类的某些活动是呈一定的周期性规律的,虽然对单个对象而言可能不易看出某个特定的周期值,但从整体宏观来看可能存在一个近似的周期框架,足以反映人类的潜在活动规律。通过计算周期框架内数据的统计平均值,可以预测到某时刻未知的行为数据。

利用人类活动存在潜在性的周期这一特征,可以建立起随机接入Preamble序列到达率的周期框架:将一个周期的总时长设定为一天,周期内的时间采样点设定为不大于10s的时间间隔,那么在一个周期内总共存在8 640个统计采样点。统计每个采样点中各类型随机接入Preamble序列各自的到达率,同时根据各周期持续统计结果,求得各采样点的数学期望。

基于趋势调整的指数平滑模型[7]的数据分析:在指数平滑模型中,需要对按时间序列的观测结果赋予各不相等的权重值,各结果的权重值一般遵循“重近远轻”的原则,即近期的数据的影响力更高,但远期数据的作用也不能忽视,如此可以提高预测结果的精度。其基本计算方法如(9)式。

Est(t)=β·Act(t)+(1-β)·Est(t-1)

(9)将t时刻设为当前时刻。(9)式中,Est(t)为当前时刻对下一时刻的预测值,Act(t)表示当前时刻的实际检测统计值,而Est(t-1)则表示上一时刻对当前时刻t的预测结果,β表示平滑系数,其取值为(0,1)的常数。

通过上述对2个模型的分析与介绍,采用基本包络模型预测用户随机接入行为存在的周期性;利用基于趋势可调整的指数平滑模型,根据时间序列未来的延伸趋势,预测出用户接入的短时刻发展方向;最后,根据预测的用户接入潜在的周期特征,以及用户接入的短时刻发展方向,得到随机接入Preamble序列的到达率的预测公式为

(10)

(10)式中:Estbase和Estins分别为前文所描述的2种模型计算所得的预测结果;ω为对应的权重值,其取值为(0,1)的常数,计算方法与β相同。这样,就能够通过Estfin值,预测下一时段中各类型Preamble序列的到达率。

4仿真与性能分析

为验证所提出机制的有效性,本文通过仿真对该机制的性能进行验证,并与规定传统配置方案的性能进行对比[8]。其中,规定传统配置方案为方案1,改进配置方案为方案2。仿真相关参数如表2所示[9-10]。

表2 仿真参数设置

在仿真参数方面,Preamble序列采用了长度为837码字的ZC序列,64个Preamble序列中取前40个用于竞争Preamble序列,且将A,B集合大小分别初始化为30和10,将A,B集合的初始化比例设置为(3∶1)的原理来自于集合各自的选择条件:A集合∈{[

从接入强度方面考虑,仿真采用用户接入强度期望ε代替各类型Preamble序列的到达率,也就是说在单位时间内小区中潜在的发起接入的用户数量是总人数num与ε之积。为了能够模拟接入发起的随机性和不同用户间的独立性,在仿真初始时为所有用户分别随机分配一个(0,1)的rand值,当rand<ε时,对应用户开始接入;当rand<ε/2且rand末尾数字为偶数时,选择集合B,反之则将集合A作为选择。

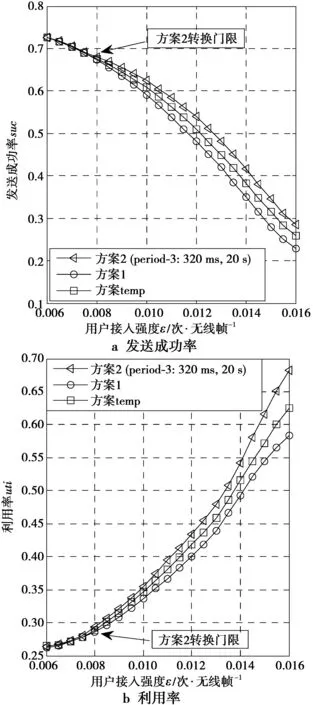

图3为在2种不同方案下,竞争Preamble序列运行性能的比较。其中,图3a对比了各方案发送的成功率,而图3b对比了各自的网络利用率。图3中方案1的集合A和集合B的大小比例为固定的(30∶10),且不分是公网用户还是集群用户;方案2在3种预测的周期中将公网用户和集群用户动态区分,并能够实现A,B集合大小的动态配置;此外,为了方便区别和对比,在原基础上引入方案1s,它在原方案1中添加了调整机制,通过比较A,B集合在固定的较长时间段里各自的历史接入量,分别调整对应集合的大小,其调整步长固定且在调整过程中不区分公网与集群用户。

图3中,网络处于低用户接入强度时(接入量为每无线帧15次及以内,接入强度为0.006—0.008),各方案具有大致相同的曲线走势,其原因在于当接入强度较低时,方案2的可用接入资源比较充分,不必更多的开销用于资源配置,因此可以采用共用式的方式进行配置;但当接入的强度高于门限值(接入量为不少于每帧20次,接入强度为0.008时),方案2的配置方式将切换为分类式的完成配置,此时它根据用户所属的不同类型的网络预测相应的接入量,并将竞争Preamble集合分类;同时,需要预测各自A,B集合的接入量,从而完成A,B集合大小的动态配置。图中当接入强度高于转换门限后,在分类式配置的作用下,方案2实现了接入量分布的改善,竞争Preamble序列的发送成功率和利用率随预测周期精度的提高而提升,且始终高于方案1。此外,方案1 s的发送成功率也优于方案1,而在接入量超过0.008后其发送成功率低于方案2,其原因在于方案1 s通过统计历史接入量,实现了对A,B集合固定步长的调整,从一定程度上改善了接入量的分布状况,但其调整方式较为单一,无法完全满足用户接入的随机变化,不过方案1 s的控制开销不高,执行简单,适合于在低负载环境应用。

图3 竞争Preamble序列的运行性能Fig.3 Sending performance comparison ofcompeting preamble sequence

图4为方案1与方案2(period_3)中A,B集合Preamble序列发送成功率对比。可以看到,方案2使B集合曲线逐渐与A集合靠近,最终达到相对稳定的走势。

图5显示出网间接入区分与否的性能差别,方案temp作为对比,从而得出在区分和不区分集群和公网接入的情况下,网络的性能差别。在方案temp中不区分公网和集群接入用户,而仅完成A,B集合的动态配置。从图5中可以发现,在门限值转换之后,方案temp的运行结果处于方案1与方案2(period_3)之间。换言之,在方案temp中,经过A,B集合的动态配置,可以改善网络接入量的分布,进而在方案1的基础上提升网络的性能,而方案2不仅与方案temp具有相同的算法,还能够完成集群与共网之间的接入量的动态配置,它的接入量更加合理,同时也减少甚至避免了混合冲突在不同网络间的发生。

图4 A,B集合竞争Preamble序列Fig.4 A,B set competing preamble sequence

图5 网间接入区分与否的性能对比Fig.5 Performance comparison of the division andun-divided network access

5结束语

本文优化配置方案在克服传统配置方案缺点的前提下,相比传统方案提升了Preamble序列的利用率,提高了其发送成功率;针对集中性的碰撞有着明显的缓和作用,能够减少和避免不同网络用户间的混合碰撞,实现了网络资源共享而业务上互不干扰的目标,使得TD-LTE公网集群通信网络的随机接入能力明显提升,对于系统接入性能的提高有一定意义。

参考文献:

[1]莫静飞, 廖宇. 集群通信系统的应用及其发展[J]. 通信世界, 2005, (8): 46-46.

MO Jingfei, LIAO Yu. The application and development of trunked communication system[J]. Telecom Market, 2005, (8): 46-46.

[2]宋国伟, 陈国成, 谢军. 宽带数字集群技术的发展[C]∥2013年全国无线电应用与管理学术会议.天津: 中国通信学会, 2013: 82-87.

SONG Guowei, CHEN Guocheng, XIE Jun. The development of broadband digital trunked technology[C]∥CRAM. Tianjin :China Institute of Communications, 2013: 82-87.

[3]杨骅, 刘劲松. TD-LTE 宽带数字集群通信发展分析及建议[J]. 移动通信, 2014, 38(1): 48-53.

YANG Ye, LIU Jingsong. Analysis and advice on the development of TD-LTE broadband digital trunked communication[J]. Mobile Communications, 2014, 38(1): 48-53.

[4]倪锐. LTE 随机接入 ZC 序列生成及检测[D]. 成都: 电子科技大学, 2012.

NI Rui. LTE random access ZC sequence generation and detection[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2012.

[5]MANSOUR M M. Optimized architecture for computing Zadoff-Chu sequences with application to LTE[C]∥Global communications Conference 2009. Hawaii, USA:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.2009.

[6]CHOI S, LEE W, KIM D, et al. Automatic configuration of random access channel parameters in LTE systems[C]∥2011 IFIP Wireless Days. Niagara Falls, ON, Canada: IEEE Computer Society, 2011.

[7]PEIRONG J, DI X, PENG W, et al. A Study on Exponential Smoothing Model for Load Forecasting[C]∥2012 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. Shanghai, China: IEEE Computer Society, 2012.

[8]3GPP. TS36.213-10.6.0. RP56-2012, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures[S]. France: ETSI, 2012.

[9]3GPP. TS36.321-10.6.0. RP57-2012, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification[S]. France: ETSI, 2012.

[10] 3GPP TS36.211-10.6.0. RP58-2012, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation[S]. France: ETSI, 2012.

[11] 王伟. LTE 随机接入中的前导码管理与退避算法[D]. 北京: 北京交通大学, 2009.

WANG Wei. The research of Preamble management and Backoff algorithms in LTE Random Access[J]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2009.

Adapted competing Preamble sequence configuration scheme of the trunking communication system in TD-LTE public network

SUI Yu1, CHEN Huihuang2, CHENG Xiaorong2

(1.Development Institute CO.,LTE. of Guangdong Power Grid,Guangzhou 510080, P.R.China;、2.Guangdong Electric Power Design Institute CO.,LTE. of China Engineering Group,Guangzhou 510663, P.R.China)

Abstract:The trunked communication system has been widely used in emergency communications, with the advantage of constitude samply. But the utilization rate and transmission success rate of the random sequence used by existing TD-LTE based trunked communication system is not high. In this paper, we improve the random access Preamble sequence configuration scheme of the existing trunking communication system in TD-LTE public network, based on the study of the random access Preamble sequence configuration algorithm of the existing TD-LTE system, and according to the requirement that the trunking communication system in public network can share resources without any interference, we propose that the sharing mode should be used when the access load is low, and subscribers will choose a apropriate Preamble Sequence to access the chanel according to the system; on the other hand, when the access load is high, subscribers will be divided into four categories, and choose different Preamble Sequence according to their category and access into chanels. The result of simulation shows that, the improved scheme can increase the transmission success rate and utilization rate of Preamble sequence, avoid hybrid collisions between trunking system users and public network users, and increase the network operating efficiency.

Keywords:TD-LTE; trunking communication system; random access; preamble sequence

DOI:10.3979/j.issn.1673-825X.2016.03.012

收稿日期:2015-07-08

修订日期:2016-04-10通讯作者:隋宇yu_sui_astoria@163.com

中图分类号:TN914;TP393.04

文献标志码:A

文章编号:1673-825X(2016)03-0354-06

作者简介:

隋宇(1983-),男,吉林通化人,高级工程师,主要研究方向为电力系统通信规划与设计。E-mail: yu_sui_astoria@163.com。

陈辉煌(1980-),男,广东梅州人,高级工程师,硕士研究生,主要研究方向为电力系统通信规划与设计。

程小蓉(1981-),女,河北沧州人,高级工程师,硕士研究生,主要研究方向为电力系统通信规划与设计。

(编辑:张诚)