“互联网+”背景下科技期刊运营模式探讨

2016-06-30李春梅

【摘 要】互联网背景下,传统的科技期刊既面临挑战又迎来了难得的机遇。传统科技期刊长期以来的读者积累使其在网络时代仍是获取信息的主体,具有不可比拟的优势;新媒体运用可扩大既有品牌效应,建立了期刊与读者、作者沟通互动的交流平台。科技期刊行业应顺应潮流,在不断提高办刊质量的基础上,探索基于互联网的多种经营方式,以扩大传播效应,增强品牌影响力。

【关键词】互联网;科技期刊;转变;经营

一、引言

随着现代信息技术的崛起,互联网已融入社会生活的方方面面,基于互联网平台,利用信息通信技术,将互联网和各行各业结合起来,进而打造一种新生态的运营模式渐成趋势。2015年国务院总理李克强在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划,更是将“互联网+传统行业”的模式提到一个新的高度。在此背景下的我国科技期刊行业,应抓住难得机遇,适时调整经营策略,使传统经营借力互联网平台,进一步扩大品牌效应,增强传播影响力,才能不被时代淘汰,紧跟潮流保持刊物的蓬勃生机。

二、互联网时代读者的转变

一直以来,阅读都是人们获取信息的重要来源,即使在互联网信息技术日益繁荣的今天,人们对于阅读的兴趣依然不减,变化的只是阅读的方式。据第12次全国国民阅读调查显示,2014年我国成人各类阅读率上升,其中数字化阅读接触率上升很快。而人均花在传统纸质媒介、新兴媒介上的阅读时间都有增加。相比2013年,2014年成年人图书阅读率上升了0.2个百分点,达58.0%;报纸阅读率上升了2.4个百分点,达55.1%;期刊阅读率上升了2.0个百分点,达40.3%;数字化阅读方式的接触率上升了8.0个百分点,达58.1%。

由此可以看出,网络时代、新媒体的普及并没有降低人们对于阅读的热情,相反,科技的进步使人们获取信息的方式更为便利,阅读方式更为多样化。虽然期刊等纸质媒体的阅读有所上升,数字化阅读上升幅度却是最大的。可以预见,在未来移动网络建设日益完善,人们生活节奏加快的趋势下,通过各种新媒体进行数字化阅读将在未来占有越来越大的比重。

三、互联网时代作者的转变

互联网的侵入不但影响着读者,也影响着作者。科技期刊的作者也是期刊的读者,数字化同样影响着作者的投稿行为。在过去,作者大多以邮寄的方式投递纸质稿件,现在基本都是通过网络以电子邮件或在线形式投稿。以《中国能源》杂志为例,近几年,《中国能源》杂志的绝大多数稿件都是电子邮件方式投稿,或是通过注册成为《中国能源》杂志网站用户,在线投稿,而以纸质形式邮寄投稿的作者在最近两年几乎没有。

另外,杂志网站和官方微博、微信的建立使得作者可以方便浏览,获取杂志信息,大多数作者更倾向于向自己比较熟悉的刊物投稿,通过对杂志网站等的在线浏览,可以使原本不熟悉杂志的潜在作者迅速了解杂志风格,建立信任感,转而更乐于将稿件投给该杂志。同时,作者也更倾向于从网站、微信等途径了解杂志的最新动态,以更有针对性的投稿。而对于期刊,则乐于以电子邮件等方式针对稿件内容与作者快捷沟通,进行内容的调整,大大提高了工作效率和正确率。

四、科技期刊自身优势

长期以来,科技期刊一直肩负着承载最新科研成果、传播学术观点的重要使命,即使在网络信息技术不断繁荣,新媒体日益普及的今天,广大读者和科研工作者对科技期刊的信任和热情仍然不减,科技期刊仍是传播最新科研成果的主要途径。据有关研究,即使在数字化浪潮席卷一切的今天,科研工作者仍然选择在传统的学术期刊上获取信息、发表最新研究成果,其文献的引用也大多于此。长期以来,学术期刊被作为信息主源,保持了惊人的稳定性和完整性。

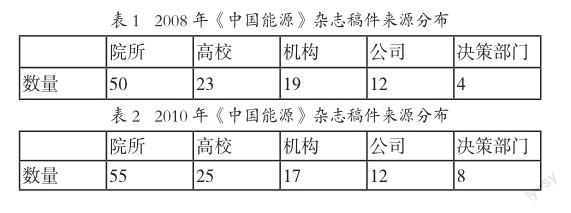

以《中國能源》杂志为例,通过2008年(见表1)、2010年(见表2)的稿件来源统计可以看出,《中国能源》杂志近年来稿件来源稳定,在每期刊物所刊稿件数量相对稳定的情况下,稿件的类型和来源均保持了合理分布;而从2014年《中国能源》杂志稿件来源统计(见表3)可看出,虽然相隔6年,《中国能源》杂志的作者分布与2008年、2010年比并无太大变化,来自科研院所、高校等的稿件仍是《中国能源》杂志的主要来源。经我刊编辑部的不懈努力,目前的《中国能源》杂志已积累了一批高素质稳定的作者并组建了专业权威的编审队伍,稿件质量的稳定和高质量的编校队伍是刊物质量的有力保证,稿源和刊物质量的稳定性同样增长了作者的信心和读者对于刊物的信任,而随着时间推移,这种信任和信心的长期积累将成为科技期刊品牌和信誉的坚强保证。

另一方面,长期以来的阅读习惯和感情因素使人们仍然更倾向于阅读纸质刊物。虽然现代媒体出现打破了人们固有的阅读习惯,但更愿意选择纸质刊物阅读的倾向没有改变。通过公布的2014年第12次全国国民阅读习惯调查也可看出,虽然借助互联网和新媒体的帮助,使得阅读的获取比任何一个时期都要便捷,人们仍倾向于阅读纸质书籍。据调查显示,希望通过纸质图书阅读的成年国民比例达57.2%,远高于手机阅读(23.5%)、网络在线阅读(14.3%)、在电子阅读器上阅读(3.4%)等其它阅读方式的比例。

此外,有专家表示,学术性著作和经典性著作,也应该坚持纸本阅读,“只有纸质书阅读才能让你不受干扰,一面看,一面思考。”碎片化的东西会使思维更肤浅,变得更懒惰,不愿意进行更深入的思考,尤其对搞专业研究的人来说是个很坏的习惯。由此,对于从纸质刊物获取信息效率的信任也使得传统期刊较之其它数字化阅读的媒介形式,仍然具有无法比拟的优势。互联网繁荣、信息爆炸背景下,“内容为王”仍是重中之重,科技期刊更应注重刊物质量,不断提升办刊水准,守住纸媒的阵地。

五、运用“科技刊物+互联网”模式打造多种经营模式的探讨

虽然传统期刊长期积累下的建立了良好的品牌信誉度,拥有广泛的读者群,未来仍将是科研成果传播的主阵地,但受到介质的局限性,纸质媒体的传播有限。据有关资料显示,普遍而言,我国的学术期刊国际影响力不是很高。这固然与语言因素有关,介质的传播时效性和地域性限制了纸质刊物的传播也是不争的事实。互联网时代,运用现代科技将传统刊物与互联网融合,应用新媒体打造多种经营模式,是扩大我国科技期刊影响力,促进我国科技期刊“走出去”战略的积极尝试。

1.网站

互联网普及的背景下,一家期刊拥有自己的独立网站,对于刊物品牌的塑造上具有重要意义。当前,我国很多学术期刊都建立了自己的网站。当前读者和作者了解刊物的途径已不仅限于通过纸质刊物,通过登录刊物网站浏览,了解刊物风格和最新动态,获取刊物栏目信息和投稿要求,已成为越来越普遍的选择。

以《中国能源》杂志网站为例,《中国能源》杂志网站外观设计风格与《中国能源》杂志一致,醒目的标题突显刊物品牌,色彩与刊物相呼应,加深对品牌的印象。网站内设“综合新闻”、“能源研究”、“能源市场”、“政策法规”等栏目,由专人负责维护网站。网站内容与刊物互补,及时跟踪高层动态、行业新闻等,确保网站新闻每日更新。同时,网站设有在线咨询服务,专门在线解答浏览者关于投稿、行业信息、相关政策等的咨询,在网络普及的今天,在线解答远比电话沟通便捷,且费用也比电话费低,这无疑降低了刊物与读者/作者沟通的门槛,拉近了双方的距离。通过网络搜索进入《中国能源》杂志网站选择在线投稿的作者日益增多,投稿后还可在线与客服沟通,即时确认稿件审核进度,这也提高了编辑效率。另外,网络优势之一就是可以不受地域限制,国外用户也可随时浏览,这无疑提高了网站的知道度,扩了大品牌影响,由此吸引来更多读者和作者,最终形成良性循环,促进刊物的健康发展。

2.微博&微信

互联网时代,人们的沟通交流方式日益多样化,微博和微信的出现不但方便了人们交流,也为期刊增加了与读者和作者互动的平台。互联网时代,科技期刊要扩大传播影响力,仅靠网站仍然不够,微博和微信等新媒体的应用,可极大增强用户和刊物的互动性,使用户对信息的接收由被动变为主动,充分调动了用户的积极性参与性。

然而,对国内科技期刊而言,对于微博微信的应于研究还很不够,真正有效利用微博微信的科技期刊数目也不多。据有关统计,2014年我国科协科技期刊中近四成拥有新媒体,这其中又有相当一部分开通了微博和微信。而据有关研究显示,大多数科技期刊没有精力管理微信公众号,使得建成的微信公众号活跃度和知名度不高,传播影响力不强。

互联网时代,科技期刊应充分利用新媒体优势,开发微博微信的功能。微博有强大的粉丝转发、评论功能,粉丝数量越多,微博号的影响力越大,科技期刊官方微博的即时更新、重要信息的发布,都会增加关注度,吸引新的粉丝,而粉丝的转发又会进一步扩大科技期刊微博的传播影响。另外,微信订阅号的推送功能可以方便地把信息传递给手机用户,每天的推送信息可增加用户对微信号的持续关注度,而微信中还有相关功能按钮,通过设置可以方便的建起期刊网站与微信平台的联系,用户点击相关按钮可直接链接到期刊的网站,这也扩大了期刊的影响。微信的朋友圈可以实现熟人之间的互相传播,对于积累有相似背景或相同阅读习惯的读者,非常有效。此外,应注意到不同媒体的受众不同。微博和微信的用户群有部分交叉但也有区别,对于微博和微信的区别运营,可以更精准地为不同用户服务,最大限度地提高信息传输的有效性,进而提升科技期刊品牌影响力。

3.手机APP

移动互联网和智能手机等的普及,使手机APP的应用大幅提高。学术期刊要扩大品牌影响,应加强对移动互联网用户的培养,手机APP的建设十分必要。

一方面,在当今生活节奏加快的背景下,手机APP可以实现碎片化阅读,借助手机APP用户随时随地都可以阅读期刊文章,不受地域时间的限制,极大地提高了阅读效率;另一方面,手机APP与微博、微信等其它媒体的互动性强,“分享”功能可以方便地将信息在不同媒体平台间传递,这无疑扩大了传播范围,增强了品牌影响力。

目前,国外学术期刊纷纷推出自己手机APP,我国的一些网上数据库如“中国知网”也可发了自己的手机APP,可以实现数据检索的功能,极大方便了读者。但总的来说,国内的学术期刊APP还十分少见,学术期刊APP战略发展意识欠缺,存在内容和平台建设薄弱,用户黏性和活跃度不足,盈利模式单一等不足。

总体来说,我国学术期刊手机APP还处于初级阶段,未来开发潜力大,科技期刊的主管者要有战略眼光,充分意识到发展期刊手机APP的重要性,培训一批专门人才,开发手机APP功能,研究手机用户閱读习惯,注重内容和平台的搭建,保持手机APP的活跃,以吸引用户,率先占领移动互联网阵地。

4.其它形式

互联网将科技期刊业带入了更为广阔的发展空间。加入网上数据库,使期刊全文上网,以此增加期刊文章的阅读量及被引频次;拓展线上服务,为不同层次读者订制个性化内容;大数据的信息共享使读者比以往更为方便快捷的找到自己需要的信息,也为科技期刊扩大了传播范围,赢得更多读者。

六、结论

互联网改变了人们的生活,网络时代,科技期刊与购买者的关系已不单纯是读者/作者与刊物的关系,读者选择科技期刊也不仅仅是为获取信息,更多的是一种生活方式的选择;科技期刊在注重内容和质量建设的同时,更应具有服务意识,调整办刊思路,充分利用互联网资源打造全方位多元化期刊经营产业,最终做强品牌,使科技期刊在互联网时代健康发展。

参考文献:

[1]2015年政府工作报告http://www.gov.cn/ guowuyuan/2015-03/16/content_2835101.htm.

[2]2014国民阅读调查大数据显示:人均微信阅读14分钟.http:// culture.ifeng.com/a/20150421/43597780_0.shtml

[3]金再华.印刷型期刊的生态状态及发展前景.现代情报,2004,(8):11-12.

[4]李春梅.数字化时代《中国能源》的办刊思路. 石油和化工节能,2011,(6),9-12.

[5]第12次全国国民阅读调查 人均每天读微信超40分钟. http:// media.people.com.cn/n/2015/0421/c40606-26877107.html.

[6]中国国际期刊国际引证年报2014.27.

[7]王明华,沙勤,等.学术期刊独立网站网络传播环境特征及其品牌拓展.编辑学报,2015,27(2):112-115.

[8]程维红,任胜利,沈锡宾等.中国科技期刊数字出版及传播力建设.中国科技期刊研究,2014,25(3):340-345.‘

[9]张艳萍.科技期刊的微信公众号运营模式研究——基于4种核心科技期刊的量化分析.中国科技期刊研究,2015,26(5),524-531.

[10]钱筠.APP时代学术期刊的发展策略. 编辑学报,2015,27(1),71-74.

作者简介:

李春梅(1980—),女,新闻学硕士,《中国能源》杂志社副总编辑。