“互联网+养老”的乌镇试验

2016-06-29陈言

陈言

2015年12月16日,第二届世界互联网大会期间,日立系统在华公司的董事长小林茂彦在其上海办公室里饶有兴味地关注着乌镇。

与会领导在“互联网之光”博览会展馆,通过网络摄像头与两公里外乌镇居家养老服务中心的老人们视频互动。小林茂彦看到这条新闻时,会心地一笑。

乌镇居家养老服务中心,是中国首家基于长期照料体系的智慧养老服务平台,用互联网、物联网和云技术,开创了一种“线上+线下”的居家养老新模式,而这个平台的线上系统,正是小林茂彦所在的日立系统公司参与开发的。

乌镇世界互联网大会开幕前夕,12月15日,《嘉兴日报》的一篇报道讲述了一位79岁独居老人杨丽娟的故事:家在乌镇吴家浜新村的杨阿姨常年有高血压、动脉硬化、胃病,“每天早上起床,头都是晕的,要扶着墙慢慢走,才能走到卫生间,我真担心有一天,自己摔倒在家里没人知道”。

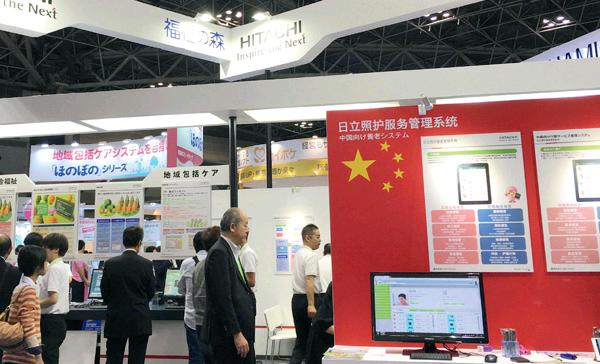

日立系统在东京国际福祉器械展上展出面向中国的照护管理系统

但现在,杨阿姨手腕戴着一个红色腕带,走到哪里都不摘下,紧急情况下,按一下腕带,就能向照料中心发出求救信号。在杨阿姨家的墙上还有感应器,一旦感应器在12个小时内没有感应到人的走动,就会向后台发出警报,居家养老服务中心就会派人或者联系其子女上门查看情况,以防老人出事故。门口有一台机器,当门没关好时,机器就会发出“门未关、门未关”的声音,提醒老人要关好门。

杨阿姨使用最频繁的要数床头那台血压仪了,她每天都会用它测量血压、血糖值,这些数据会通过智能终端“宝贝机”,实时传输至照料中心的网络后台,不仅可以作为阿姨治病时的参考数据,还能提醒阿姨的亲属时时关心老人。

杨阿姨的孙女关注了照料中心的微信,且与杨阿姨的信息绑定在了一起,不论杨阿姨发生什么事,孙女都能第一时间获悉,让人放心了很多。

目前,该系统已为2010位老人录入相关信息,提供设备160多台,接到的报警及通知700多次,提供服务1800余次。预计2016年底可以惠及乌镇全部1.5万名60岁以上老人。

老韩的理念

椿熙堂老年社会服务发展中心理事长韩纪江负责运营乌镇养老平台。在他看来,乌镇养老平台的最大价值,并不在于那些设备、硬件或互联网技术,这些都只是手段而已,真正的价值在于如何通过这些手段来有效了解老人的需求、满足这些需求。

韩纪江在养老行业摸爬滚打了十几年,业内都亲切地呼之“老韩”。

老韩表示,刚开始进入老龄社会的中国,在养老模式的探索上是走了一段弯路的。近10年来,政府鼓励兴建养老机构,采用各种手段提高每千名老人的床位率,这些指标很快就达到了一定水平,但机构养老模式却暴露出了问题:大批养老机构建在远离城市中心的郊区,老人远离家庭和社会,生活不习惯,不愿意入住,由此导致大面积的床位空置现象。据他估计,近几年新建的养老机构,床位空置率往往在30%以上。

老韩说,机构养老在中国其实不切实际,因为它不了解、不适应老人的需求。在2013年,发展“居家养老”开始成为业内共识,而这种模式要求广泛收集散居老人的信息(包括健康数据及生活状况),了解老人的需求,通过专业的评估分析,再用现代信息化手段匹配适宜的服务来满足这些需求,此所谓“智慧养老”。

也是在2013年,在北京的老龄产业博览会上,老韩看到了日立展出的“照护服务管理系统”,大感兴趣。他和日立系统公司一拍即合,双方迅速达成了战略合作伙伴关系。而乌镇地方政府在2014年开始尝试“居家养老”模式,这也为老韩提供了一个化理念为现实的大好机会。

智能终端“宝贝机”

智慧养老背后的IT系统

老韩说,和日立系统公司合作,固然是想把养老产业大国日本的成熟产品和技术拿到中国来,但他更看重的还不是其产品和技术,而是日立系统公司的know-how(即“诀窍”)。

有这样一个故事。乌镇智慧养老线上平台2015年8月15日开始试运营。椿熙堂的员工入户访问一些老人,调查他们身体、生活的各方面情况及需求,然后将这些信息输入养老服务中心的IT系统,系统再根据专业评估体系及相关算法得出老人的需求等级。试运营期间,系统后台员工发现,一位90岁的老人在系统上的评估等级显示为“(生活)可自理”。如此高龄的老人能达到这种状态吗?是不是系统出了什么问题?

日立系统公司为此派出专家到现场协助分析问题,调出入户调查时的录像视频一看,原来,在老人家中做访问时,很多回答是老人的儿子替老人作出的。由此,专家悉心指导椿熙堂的员工:调查老人状态及需求时,现场操作技巧是非常重要的,绝非简单的有问有答即可满意。比如,对一位高龄老人,调查员直接问“您现在记忆力怎么样”,老人可能回答“不错啊”,但是若调查员先不动声色地自我介绍“我姓李,您叫我小李就行”,花一段时间交谈其他内容之后,再突然问“您还记得我姓什么吗?”,此时再观察老人的回答和反应,判断其记忆力,答案或许就不同。不同的操作方式,影响着评估结果的“含金量”。

在日本,调访老人状况时,是有专业的评估师和专门的操作流程的,现场操作的背后都有一个庞大的知识库作支撑,这个知识库有很多规范和技巧,告诉调查员可以问什么,不可以问什么,应该怎么问,不应该怎么问。

乌镇智慧养老平台IT系统下的“健康管理”、“养老服务需求评估”、“照护服务管理”三个子系统都是日立独立开发的,而这三个系统后台都有这样一个知识库,其中蕴藏着大量日本养老运营的长期实践操作中积累的know-how。

老韩说,做IT技术开发,可能国内随便一家IT公司都自称知道怎么做,但是对于乌镇智慧养老平台这样一个具有探索性的项目来说,必须是先知道“做什么”,然后才谈得上“怎么做”,而日立恰恰是真正知道该“做什么”的。

当然,这些源于日本的know-how在中国也有一个本土化的过程,所以日立系统和椿熙堂之间的互动交流一直处于十分密切的状态,双方都致力于将这个系统后台的知识库尽早充实、完善。

差距在于“软件”

小林茂彦从2011年就开始关注中国的养老产业,而当时他还是日立高新中国公司的董事长兼总经理。小林茂彦当时就发现,日本不少先进的养老设备引进到中国之后,其价值并没有得到最充分利用,“这也是蛮让人痛苦的事情。”

2013年,小林茂彦调任日立系统公司。日立系统在华公司会带中国客户去日本参观福祉用品展,展馆里养老设备品种之丰富、功能之周到常令中国人叹为观止,老韩就有这样的感慨。

但小林茂彦说,中国和日本在养老产业上差距并不在产品、技术这些“硬件”上——这些东西,中国企业学习或模仿并不难,差距在于“软件”,即设备的高效使用、IT系统的正确运维、服务人员和老人的沟通技巧、管理方式、流程和理念。按老韩的说法,这些“软件”才是椿熙堂员工和中国的养老服务商所缺乏、所急需向日本学习的know-how。

作为养老产业大国,日本的养老模式实际上也在变化,社会在呼吁养老从机构中走出来,强调“地域全方位照护模式”,支持居家养老。为此,需要构筑一个能提供适当的医疗和照护服务、实现高质量居家生活的体制,让老人可以在自己熟悉的环境中有尊严、满足地生活下去。

小林茂彦说,中国也已开始意识到了这一点,乌镇在居家养老模式上的探索就是一个标志。

养老业内调查显示,90%以上的中国老人都希望在家中、社区内养老。对任何一家有志于中国养老产业的IT系统公司,这都意味着巨大的市场,也正是在这个意义上,像椿熙堂这样清楚地认识到日本养老产业know-how价值的中国养老项目是难能可贵的,小林茂彦说,“有老韩这样的合作伙伴是很幸运的。”