留学生跨文化敏感度研究

2016-06-29施仁娟

施仁娟

(浙江理工大学文化传播学院,杭州 310018)

留学生跨文化敏感度研究

施仁娟

(浙江理工大学文化传播学院,杭州 310018)

摘要:采用问卷调查的方式研究留学生跨文化敏感度的整体情况和不同个体因素留学生跨文化敏感度的差异。结果发现:全体留学生的跨文化敏感度较高,跨文化敏感的五个维度之间显著正相关。不同个体因素的留学生存在一定的跨文化敏感度差异,中华文化圈国家留学生与欧美国家留学生有显著差异,在华时间半年到一年的留学生与在华时间半年以下及三年以上的留学生均有显著差异,喜欢中国文化的留学生与为了工作学习汉语及因喜欢汉语本身而学习汉语的留学生均有显著差异。不同年龄、性别留学生的跨文化敏感度没有差异。教师可以从提高学生的差异认同感、交际专注度和因材施教等角度入手来提高留学生的跨文化敏感度。

关键词:留学生;跨文化敏感度;个体因素;差异

第二语言教学不仅要培养学习者的语言技能,更要培养他们的跨文化交际能力。跨文化交际能力包括跨文化意识、跨文化敏感和跨文化技巧三部分,其中跨文化敏感属于情感层面,是连接跨文化意识和跨文化技巧的核心因素。Bennett[1]创建了跨文化敏感度发展模型(developmental model of intercultural sensitivity, DMIS),认为跨文化敏感既是一个情感上的过程,也是一个认知和行为上的过程,个体的跨文化敏感发展过程要经历否定、防御、最小化、接受、适应和融合等六个阶段。Chen等[2]把跨文化敏感定义为“人激发自己理解、欣赏并且接受文化差异的主观意愿”,并认为它包含六个因素:自尊自爱(self-esteem)、自我监控(self-monitoring)、思想开明(open-mindedness)、为他人着想(empathy)、参与交际(interaction involvement)和理性判断方式(non-judgment)。

对二语学习者来说,拥有合适的跨文化敏感度是成功进行跨文化交际的先决条件。Chen等[3]设计的跨文化敏感度量表(intercultural sensitivity scale, ISS)是目前广泛使用的测量跨文化敏感度的工具,被证明具有良好的效度和信度,国内外不少学者都利用该量表对二语学习者的跨文化敏感度展开了研究。[4-8]这些研究表明,跨文化敏感度与学习者的跨文化交际能力成正比,能通过学习获得提高。

关于留学生跨文化敏感的研究目前数量较少。俞玮奇[9]将留学生的跨文化敏感和跨文化效能相结合进行考察,发现留学生跨文化敏感与跨文化效能的内部发展不平衡,跨文化敏感各构成要素之间存在着显著相关,跨文化敏感又与跨文化效能之间存在着相互影响、相互制约的关系。叶敏等[10]对来华短期留学生的跨文化敏感和跨文化效力进行研究,发现不同国家与地区的留学生跨文化适应能力存在差异。笔者发现,现有的研究只考察了不同国籍留学生的跨文化敏感度,缺乏其他不同个体因素留学生跨文化敏感度的比较。本文通过较大规模的问卷调查,考察留学生跨文化敏感的整体程度,对比不同母语文化背景、年龄、性别、学习动机、在华学习时间留学生跨文化敏感度的高低,同时根据调查结果抽取部分留学生进行口头访谈,进一步了解他们的跨文化敏感现状。

二、研究方法

(一)问卷调查

1.调查工具

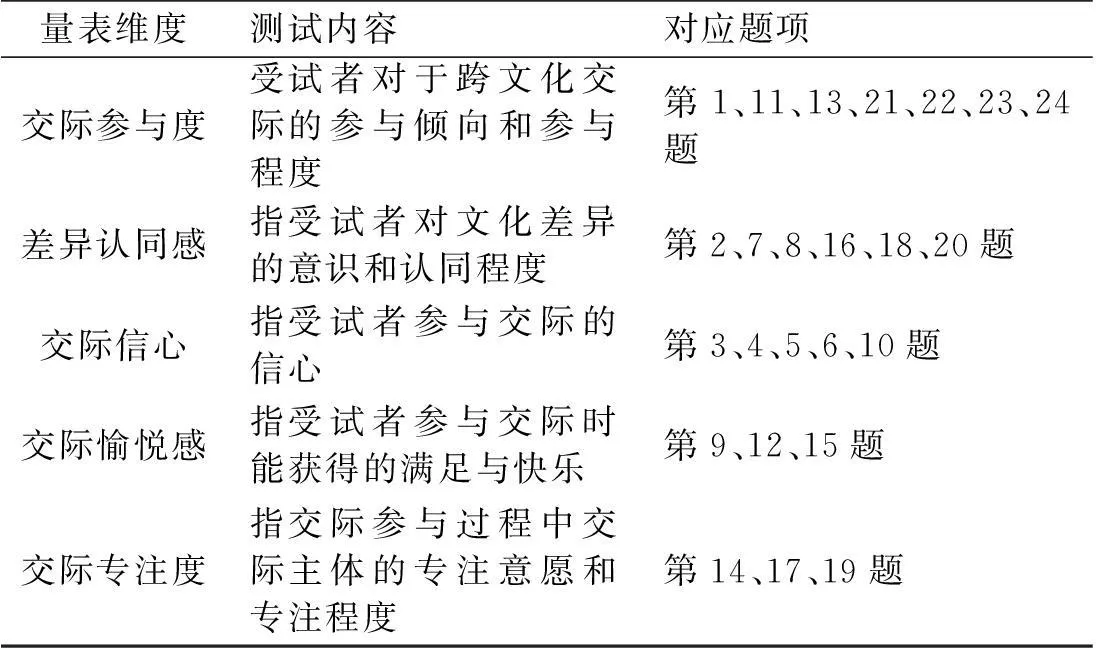

本次调查所用问卷根据Chen等[3]设计的跨文化敏感度量表改编,增加了留学生个人信息调查部分,采用中英文双语。个人信息包括留学生的国籍、年龄、性别、在华时间和学习动机。量表共有24题,从交际参与度、差异认同感、交际信心、交际愉悦感和交际专注度等五个维度来测量被试的跨文化敏感度。量表采用里克特五度计分法,从严重不同意到严重同意,分别计1-5分,其中第2、4、7、9、12、15、18、20、22题为反向计分题。量表理论最高分为120分,最低分为24分,平均分为72分。

表1 跨文化敏感度量表问卷结构

2.调查实施

调查于2015年10月、11月分别在浙江理工大学和杭州师范大学实施,共发放问卷150份,回收150份,剔除无效问卷11份,最后获得有效问卷139份。

3.数据分析

先将留学生所选答案输入SPSS 22.0软件,分别赋值后算出总分,得出留学生跨文化敏感度总体水平和五个维度的得分情况。再根据不同的个体因素对留学生进行分组,并考察不同个体因素留学生在跨文化敏感度上的差异。

4.拟回答的问题

a)留学生的跨文化敏感度总体上呈现出何种面貌?五个维度上的表现如何,是否存在差异?

b)不同个体因素的留学生,在跨文化敏感度方面是否存在差异?这说明了什么?

c)今后应该如何培养留学生的跨文化敏感度?

(二)口头访谈

根据问卷调查的结果,抽取文化敏感度较高和较低的学生各10名进行口头访谈。访谈的内容主要是他们对跨文化交际的看法,在交际中遇到的困难和采取的方法等。

三、问卷调查结果与分析

(一)留学生跨文化敏感度总体情况

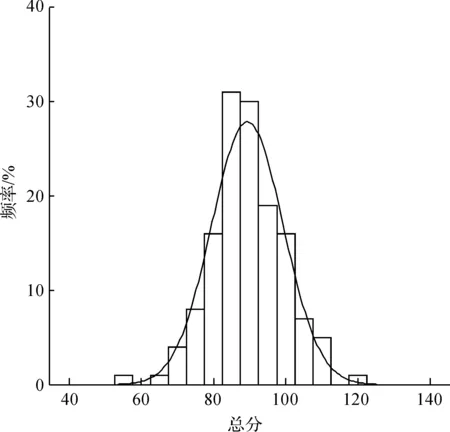

在具体分析数据之前必须先对数据作正态分布假设检验。如图1所示,留学生跨文化敏感度总分直方图呈较为标准的正态分布。同时,Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,D(139)=0.069,p=0.098,同样表明数据呈正态分布。因此数据分析可以使用参数检验。

图1 总分直方图注:M=89.38,SD=9.94,N=139.

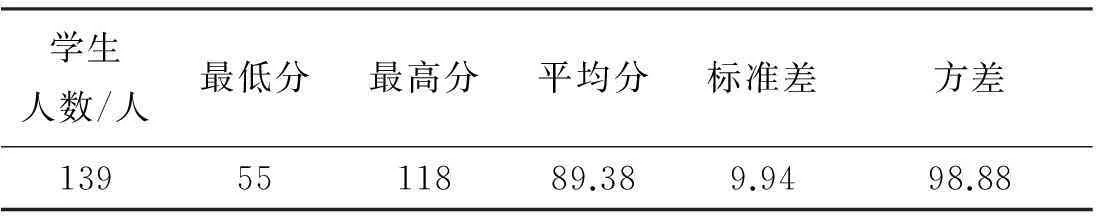

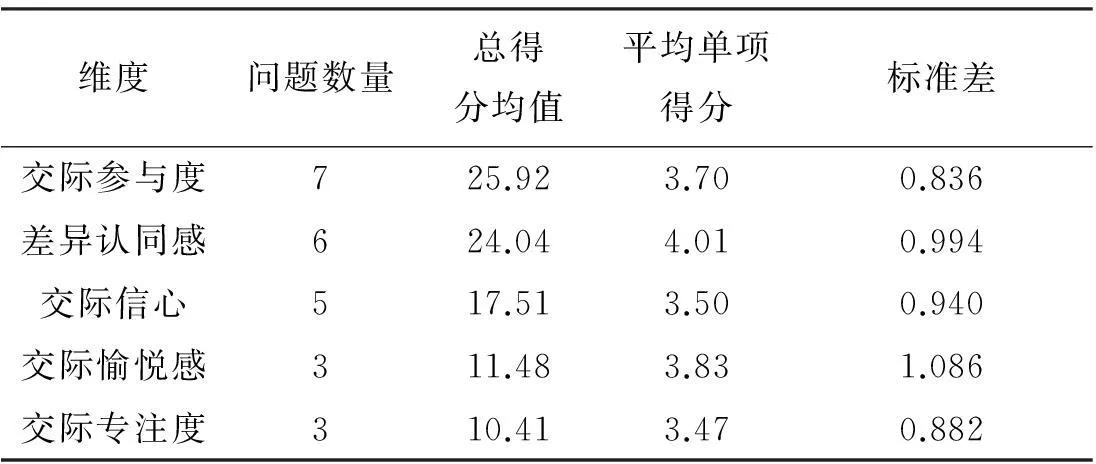

表2显示了全体留学生跨文化敏感度现状,表3显示了全体留学生在跨文化敏感五个维度上的差异,表4显示了留学生跨文化敏感五个维度得分的相关程度。

表2 全体留学生跨文化敏感度得分

表3 全体留学生跨文化敏感五个维度得分

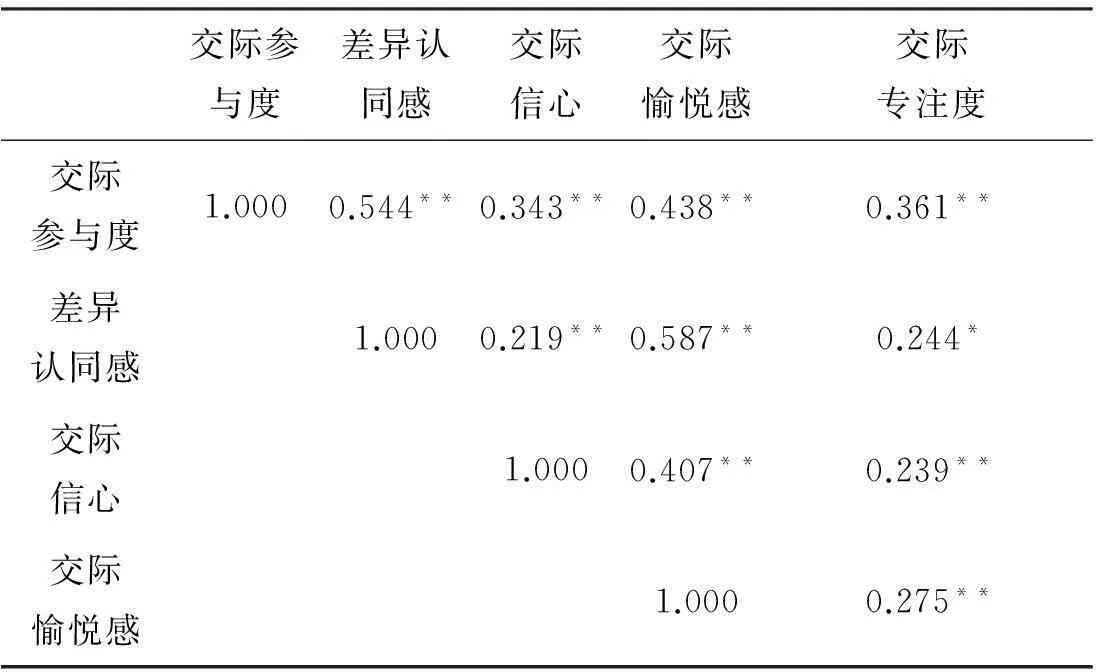

表4 全体留学生跨文化敏感五个维度

注:**表示在0.01水平(双侧)显著相关。

从表2可知,全体留学生的跨文化敏感度量表平均得分为89.38分,高于量表理论平均分,说明留学生大都拥有较高的跨文化敏感度。敏感度最高的留学生得分接近满分,敏感度最低的留学生只有55分,显示出留学生的跨文化敏感度个体差异较大。

从表3可知,全体留学生在跨文化敏感的五个维度上,平均得分从高到低依次为差异认同感,交际愉悦感,交际参与度,交际信心和交际专注度。差异认同感得分最高,说明留学生身处中国并拥有来自不同国家的同学,对于自身与他人、与环境的文化差异具有较强的意识。交际愉悦感和交际参与度得分较高但相差不大,说明留学生有跨文化交际的需求并享受交际带来的成就感。交际信心和交际专注度得分最低,说明留学生虽然有跨文化交际的需求,但交际的信心不足,当交际中遇到困难时交际容易被打扰或中断。俞玮奇[9]的研究表明,留学生跨文化敏感的五个维度中,得分从高到低依次为差异认同感,交际参与度,交际愉悦感,交际专注度和交际信心。本研究的结果与俞玮奇的虽略有不同,但并不矛盾。

从表4可知,留学生跨文化敏感的五个维度之间均呈显著正相关,特别是差异认同感与交际参与度(r=0.544,p<0.01),差异认同感与交际愉悦感(r=0.587,p<0.01),交际愉悦感与交际参与度(r=0.438,p<0.01),交际愉悦感与交际信心(r=0.407,p<0.01)之间存在着中等强度的显著相关。五个维度之间相互影响相互制约的关系,为我们提供了提高留学生跨文化敏感度的方法和途径。

从每一题项的平均分来看,留学生得分最高的是第8题“我尊重来自其他文化的人们的价值观”(M=4.46),得分第二高的是第1题“我喜欢和来自不同文化的人交流”(M=4.31),得分最低的是第19题“在与文化背景不同的人交往时,我对话语中的微妙意思很敏感”(M=2.84),得分第二低的是第5题“与来自不同文化的人交流时,我总是知道应该说些什么”(M=3.25)。这一结果与五个维度的得分相一致。

(二)不同个体因素留学生跨文化敏感度比较

1.不同母语文化背景留学生跨文化敏感度比较

参加调查的留学生大多来自亚洲和非洲,部分来自欧美。本研究将留学生根据母语文化与中华文化之间距离的远近分成四个小组,分别为:中华文化圈国家组(包括日本、韩国和印尼等国留学生),西亚国家组(包括哈萨克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦等国留学生),欧美国家组(包括美国、英国、荷兰、俄罗斯、斯洛伐克等国留学生)和非洲国家组(包括刚果金、科特迪瓦、埃塞俄比亚等国留学生)。表5显示了不同母语文化背景的留学生在跨文化敏感度上的差异情况。

表5 不同母语文化背景留学生跨文化

由此可见,不同母语文化背景留学生的跨文化敏感度并不相同。欧美留学生的跨文化敏感度最高,非洲留学生次之,中华文化圈国家留学生的跨文化敏感度最低。中华文化圈国家留学生中虽然出现了总分极大值,但实际上总分100以上的学生只有四个,总分110以上的学生只有一个,有66个学生总分在100以下,这说明中华文化圈国家留学生组中出现最高分只是偶然现象。另外,该组学生的标准差是四个小组中最低的,表明组内学生的得分总体而言差异最小。相反,西亚留学生的标准差最高,说明组内差异也最大。

欧美留学生和中华文化圈国家留学生的跨文化敏感度具有显著差异(p=0.002<0.05),但和其他母语文化背景的留学生并无显著差异。两者的差异具体体现在第5题“与来自不同文化的人交流时,我总是知道该说些什么”,第17题“与来自不同文化的人交往时,我尝试着获得尽可能多的信息”以及第20题“我认为自己的文化比其他的文化要好”,也就是交际信心,交际专注度和差异认同感上。这个结果与俞玮奇[9]的研究结果相一致。笔者认为原因有两个:第一,参加调查的留学生大部分来中国时间较短,汉语水平相对较低,他们的日常交际主要发生在留学生之间。这使得留学生的跨文化交际受文化距离的影响较小,其母语文化与中华文化之间的差异对他们的跨文化敏感度所产生的影响不大。第二,总体而言欧美学生性格比较外向开朗而亚洲学生相对内向沉默,这也造成了交际上的各种差异。

2.不同年龄留学生跨文化敏感度比较

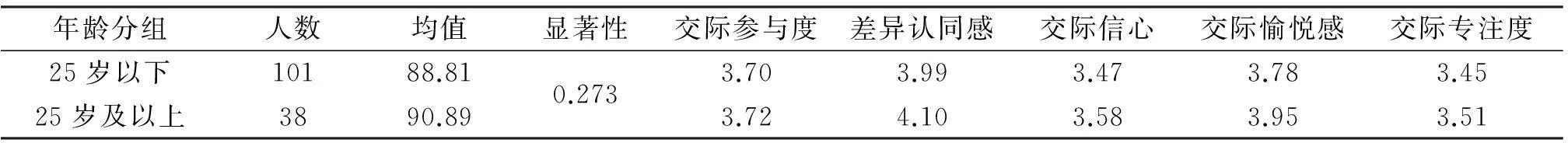

参加调查的留学生年龄跨度较大,最小的17岁,最大的49岁,20岁上下的留学生最多。本研究以25岁为界将留学生分成两组,表6显示了不同年龄的留学生在跨文化敏感度上的T检验结果及五个维度上的得分情况。

表6 留学生年龄与跨文化敏感度分析表

结果显示,无论从整体上看还是从五个维度上看,25岁及以上留学生的跨文化敏感度都略高于25岁以下的留学生,但两者之间并无显著差异。我们推测这可能与调查对象的年龄分布有关。虽然本研究以25岁为界将留学生分成两组,但25岁及以上的学生其实大多在25~30岁之间,30~40岁的学生只有4人,40岁以上的学生只有2人,因而参加调查的留学生大多在20~30的年龄段,他们对跨文化交际的感受并无较大差异。

3. 不同性别留学生跨文化敏感度比较

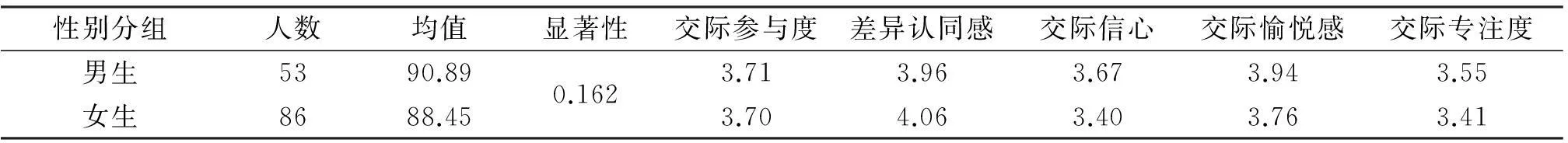

表7显示了不同性别的留学生在跨文化敏感度上的T检验分析结果和五个维度上的得分情况。

表7 留学生性别与跨文化敏感度分析表

可以看出,整体而言男生的跨文化敏感度略高于女生,但是女生内部的差异相对较小,男生和女生的跨文化敏感度总体上没有显著差异,这与叶侨艳[11]的研究结果相一致。从跨文化敏感的五个维度来看,女生的差异认同感要高于男生,但交际信心、交际愉悦感和交际专注度都低于男生,尤其是交际信心存在显著差异(p=0.011<0.05)。两类学生的交际参与度相差不大。

4.不同在华时间留学生跨文化敏感度比较

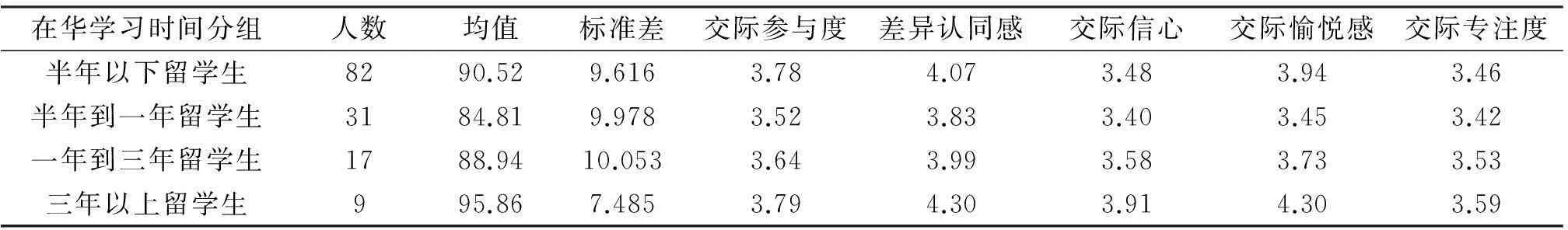

表8显示了不同在华时间留学生在跨文化敏感度上的差异情况。

可以看出,在华时间三年以上的留学生跨文化敏感度最高,半年到一年的留学生跨文化敏感度最低。在华时间半年到一年的留学生与在华时间半年以下的留学生及三年以上的留学生,跨文化敏感度均有显著差异(p=0.006<0.05;p=0.004<0.05)。留学生的跨文化敏感度随着在华时间的增加呈现出先高后低再走高的V字形发展过程。

在华时间半年以下的留学生,由于刚来中国正处于“蜜月期”,对所处的环境充满了好奇,跨文化交际的欲望较强,五个维度的得分均较高。半年以后,跨文化交际出现困难和挫折,五个维度的得分下降,特别是交际参与度、差异认同感和交际愉悦感均与刚来中国之时产生了显著差异(p=0.002<0.05;p=0.020<0.05;p=0.004<0.05),学生进入跨文化适应的休克期。一年以后,留学生慢慢适应了在华学习和生活的环境,五个维度的得分逐渐回升。在华时间达到三年以上后,留学生已基本没有跨文化交际的障碍,五个维度的得分达到最高,尤其是差异认同感、交际信心和交际愉悦度得分大幅度上升,与在华时间半年到一年时形成显著差异(p=0.021<0.05;p=0.028<0.05;p=0.005<0.05),跨文化敏感度达到最高。留学生跨文化敏感度的这种发展趋势,表明留学生经历了一个从好奇、兴奋到否定、防御再到适应、融合的过程。

表8 不同在华时间留学生跨文化敏感度描述性统计量表

5.不同学习动机留学生跨文化敏感度比较

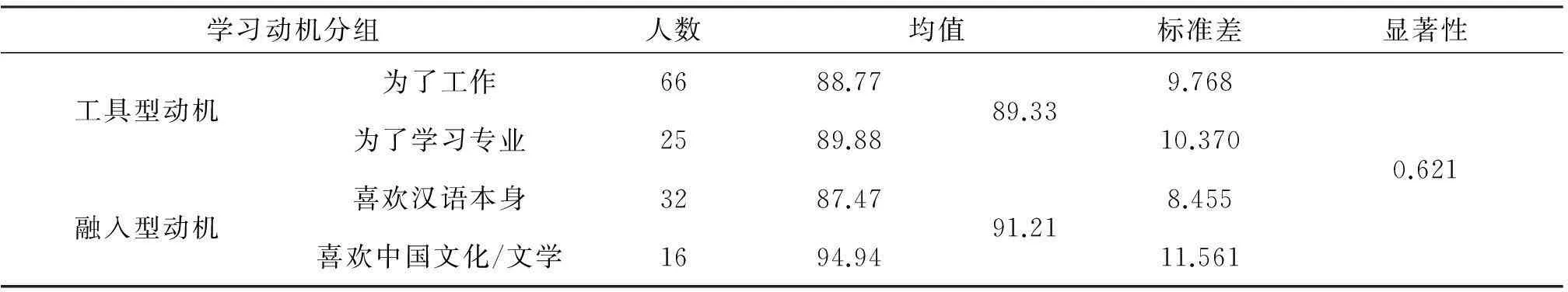

根据调查,我们先将留学生的汉语学习动机粗分为工具型动机和融入型动机两大类,然后再将工具型动机细分为“为了工作”和“为了学习专业”两小类,将融入型动机细分为“喜欢汉语本身”和“喜欢中国文化/文学”两小类,表9显示了不同学习动机的留学生在跨文化敏感度上的差异情况。

表9 留学生学习动机与跨文化敏感度分析表

粗略一看,拥有融入型动机的留学生跨文化敏感度略高于拥有工具型动机的留学生,但两者没有显著差异。仔细分析后可见,喜欢中国文化/文学的留学生跨文化敏感度最高,喜欢汉语本身的留学生跨文化敏感度最低。为了学习专业而学习汉语的留学生跨文化敏感度略高于为了工作而学习汉语的留学生,喜欢中国文化/文学的留学生跨文化敏感度明显高于喜欢汉语本身的留学生。喜欢中国文化/文学的留学生的跨文化敏感度与为了工作的留学生的跨文化敏感度,与喜欢汉语本身的留学生的跨文化敏感度都具有显著差异(p=0.026<0.05;p=0.014<0.05)。喜欢中国文化/文学的留学生在差异认同感、交际愉悦感和交际专注度上都与其他三类学生具有显著差异。

四、结论及建议

(一)结论

通过对留学生跨文化敏感的问卷调查发现:

1.全体留学生的跨文化敏感度较高,个体差异较大,跨文化敏感的五个维度得分从高到低依次为差异认同感,交际愉悦感,交际参与度,交际信心和交际专注度,且五个维度之间显著正相关。

2.不同母语文化背景留学生的跨文化敏感度相差较大。欧美留学生,非洲留学生,西亚留学生和中华文化圈国家留学生的跨文化敏感度依次递减。欧美留学生与中华文化圈国家留学生的跨文化敏感度存在显著差异。

3.不同年龄留学生的跨文化敏感度相差不大。以25岁为界,25岁以下与25岁及以上留学生的跨文化敏感度不存在显著差异。

4.不同性别留学生的跨文化敏感度相差不大,男女生的跨文化敏感度不存在显著差异。

5.不同在华时间留学生的跨文化敏感度相差较大。在华时间三年以上的留学生跨文化敏感度最高,半年到一年的留学生最低,半年以下和一年到三年的留学生居中。在华时间半年到一年的留学生与在华时间半年以下及三年以上的留学生的跨文化敏感度都存在显著差异。

6.不同学习动机留学生的跨文化敏感度相差较大。虽然拥有工具型动机和融入型动机的留学生在跨文化敏感度上没有显著差异,但喜欢中国文化/文学的留学生的跨文化敏感度与为了工作而学习汉语的留学生或喜欢汉语本身的留学生的跨文化敏感度都具有显著差异。

(二)建议

研究发现留学生在跨文化敏感的五个维度上得分不同,不同个体因素留学生的跨文化敏感度存在显著差异。因此,为了提高留学生的跨文化敏感度,笔者建议采取下面三个做法:

1.提高留学生的差异认同感,鼓励留学生多与其他母语文化背景的同学进行交际

差异认同感越高,学生的交际参与度和交际愉悦感也越高。差异认同感高,意味着学生愿意与不同文化背景的同学进行交流,这能有效提高他们的跨文化敏感度。在口头访谈中我们发现,跨文化敏感度较高的学生都愿意与不同文化背景的同学交流,认为“这样很有意思”,或者能让他们“知道他们(注:别的国家的同学)是怎么想的”、“了解一下别的国家的同学”。跨文化敏感度较低的学生,更倾向于与具有相同文化背景的同学进行交际,认为这样更加安全。事实上,跨文化交际一旦取得成功,会给学生带来更大的愉悦感和自信心,提高他们的交际参与度。因此在课堂外,学校可组织各种文化交流活动,让留学生通过展览、讲座、比赛、演出等形式了解不同的文化,增加不同文化背景留学生之间的互相了解,提高他们的差异认同感。在课堂内,教师可在分班时将同一文化背景的留学生分在不同的平行班里,或者在教室座位的安排上将他们分开,或者在组织课堂活动时要求不同文化背景的同学组成小组等,为学生提供跨文化交际的环境。

2.培养留学生的交际专注度

根据问卷调查,在跨文化敏感的五个维度里交际专注度得分最低,且没有随着在华时间的增加而显著提高。这表明留学生在跨文化交际中缺乏相应的技巧和方法,需要教师给予指导和训练。有些学生反映道,当他们在跨文化交际中遇到困难时,他们容易放弃,“想想别的办法”或者“算了吧”。教师应在课堂练习中提高学生的交际专注意愿和专注程度,比如在课堂练习时采用交际法,结合课文内容,选取合适的话题,要求学生在规定时间内完成交际任务。在练习过程中,教师要在课堂内走动,监督和检查练习的进展情况,使学生产生一定的紧张心理,自觉提高交际专注度。对于那些容易在练习中走神或扯开话题的学生,教师要重点注意及时提醒,确保学生能够以较高的专注度完成交际练习。又比如,对于那些交际专注度较低的学生,教师可进行单独辅导等。

调查同时表明,差异认同感与交际专注度显著相关。能够提高留学生差异认同感的教学方法,也可能提高他们的交际专注度。

3.因材施教,对不同个体因素的学生给予不同的指导和帮助

母语文化背景、在华时间长短和学习动机都会影响留学生的跨文化敏感度,这就要求教师能够根据学生的具体情况区别对待。具体来说,要重点帮助中华文化圈国家的留学生,在华时间为半年至一年的留学生,为了工作而学习汉语的留学生以及喜欢汉语本身的留学生,这些都是跨文化敏感度较低的学生。教师在日常的教学和生活中,尤其要帮助他们提高跨文化敏感度,提高他们的跨文化交际能力。

(三)研究不足

本研究采用问卷调查的方法考察了留学生跨文化敏感度的整体状况及不同个体因素留学生跨文化敏感度的异同,但问卷调查数据的真实性会受到多种因素的影响。同时,由于本研究的样本来源较窄,且未能实现随机分层抽样,也可能会影响到研究结论的进一步推广。另外,本研究虽对部分留学生进行了口头访谈,但由于访谈对象数量较少,访谈结果并没有反映出明显的规律,这也是本研究的遗憾之处。今后我们将采用个案跟踪的方式,纵向考察某一个或几个留学生的跨文化敏感发展过程,为全面了解留学生的跨文化敏感情况作进一步的研究。

参考文献:

[1] BENNETT M J. Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity[C]// PAIGE R M. Cross-cultural Orientation: New Conceptualizations and Applications. New York: University Press of America, 1986: 27-69.

[2] CHEN G M, STAROSTA W J. A review of the concept of intercultural sensitivity[J]. Human Communication, 1997, 1(1): 1 -16.

[3] CHEN G M, STAROSTA W J. The development and validation of the intercultural communication sensitivity scale[J]. Human Communication, 2000(3): 1-15.

[4] OLSON C L, KROEGER K R. Global competency and intercultural sensitivity[J]. Journal of Studies in International Education, 2001, 5(2): 116-137.

[5] STRAFFON D A. Assessing the intercultural sensitivity of high school students attending an intercultural school[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2003, 27(4): 487-501.

[6] 彭世勇.国籍与职业对跨文化敏感度的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(1):74-80.

[7] 周杏英.大学生跨文化敏感水平测评[J].山东外语教学,2007(5):62-66.

[8] 胡艳.大学生跨文化交际敏感度调查[J].外语界,2011(3):68-73.

[9] 俞玮奇.来华汉语学习者的跨文化交际能力实证研究: 敏感度与效能感[J].世界汉语教学,2012(4):551-559.

[10] 叶敏,安然.短期来华留学生跨文化敏感与效力分析研究[J].高教探索,2012(2):102-106.

[11] 叶侨艳.在华马来西亚华裔留学生的跨文化敏感度研究[D].杭州:浙江大学,2014.

(责任编辑: 任中峰)

Study on Intercultural Sensitivity of Foreign Students

SHIRenjuan

(School of Culture Communication, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract:Questionnaire survey was applied to study intercultural sensitivity of foreign students and the difference of intercultural sensitivity for foreign students with different individual factors. The results show that intercultural sensitivity of all foreign students is high, and that five dimensions about intercultural sensitivity present significant positive correlation. The foreign students with different individual factors have certain differences in intercultural sensitivity. Intercultural sensitivity of students from Chinese culture community is significantly different from that of students from Europ and America. Students who have been in China for six months to one year have significant difference with students who have been in China for less than a half year and over three years. Students who like Chinese culture have significant differences with students who learn Chinese for the work. There aren’t any differences of intercultural sensitivity between students with different ages and genders. Teachers can improve intercultural sensitivity of foreign students by increasing their sense of difference identity, communication concentration and teaching students in accordance with their aptitudes.

Key words:foreign student; intercultural sensitivity; individual factor; difference

DOI:10.3969/j.issn.1673-3851.2016.06.010

收稿日期:2016-02-01

基金项目:杭州市哲学社会科学规划课题(Z15JC076);浙江理工大学教育教学改革研究项目(jgel201537)

作者简介:施仁娟(1980-),女,浙江绍兴人,讲师,博士,主要从事对外汉语教学和语用学方面的研究。

中图分类号:H195

文献标志码:A

文章编号:1673- 3851 (2016) 03- 0279- 07 引用页码: 060303