大民屯凹陷前中生界基岩石油运聚模式探讨

2016-06-28马志宏

马志宏

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010)

大民屯凹陷前中生界基岩石油运聚模式探讨

马志宏

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010)

摘要:大民屯凹陷前中生界基岩探明石油地质储量占总探明石油地质储量的一半以上,是大民屯凹陷最主要的含油层。为探讨影响基岩整体石油运聚模式的类型、建立各类型的石油运聚模式图、指导前中生界基岩的进一步勘探,从已知基岩油藏出发,通过开展原油性质、油藏剖面、构造演化、声波时差与埋深关系图分析法,搞清了基岩原油类型、油藏类型及其分布特征,详细分析了前中生界基岩石油运聚条件,明确了前中生界基岩发育侧向直接、垂向间接、倒灌式三种石油运聚模式。三种运聚模式图的构建,对在大民屯凹陷南部韩三家子断阶部署两口预探井和西部斜坡带的基岩勘探起着重要的指导作用。

关键词:大民屯凹陷;基岩;整体含油;石油运聚模式

大民屯凹陷构造上位于辽河坳陷北段,面积约800 km2。该凹陷油气资源非常丰富,已发现太古宇、元古宇、新生界古近系沙四段、沙三段、沙一段等五套含油气层系,探明程度约64%。前中生界基岩勘探始于20世纪80年代,经历了潜山和基岩勘探两大阶段,其中,潜山勘探又经历了从高潜山、中潜山、低潜山,到潜山内幕的勘探[1]。三十余年的油气勘探发现了元古宇和太古宇两套含油层系,投产了大民屯、静安堡、边台、法哈牛四个油气田,建成了国内最大的高凝油生产基地。截至目前,前中生界基岩探明石油地质储量约1.9×108t,占大民屯凹陷总探明石油地质储量的一半以上,成为大民屯凹陷最重要的石油勘探领域。

近些年来,沈309、胜27、哈36等油藏的发现,证实了“低部位的基岩如果源储配置关系好也可成藏”的重要认识,使大民屯凹陷基岩的纵向勘探含油底界拓展至4 130 m。同时,说明了大民屯凹陷前中生界基岩具有整体含油的特征。

大民屯凹陷前中生界基岩的进一步勘探需要解决两方面的问题:一方面,明确石油运聚条件和石油运聚模式类型,搞清它对基岩整体含油的影响和指导作用;另一方面,分析基岩勘探潜力,指出进一步勘探的方向和目标。

1前中生界基岩油藏类型及其分布特征

1.1原油类型

利用原油性质分析法,对大民屯凹陷前中生界已知基岩油藏的原油性质进行了具体分析,明确了基岩原油有两种类型:高凝油和常规油。

高凝油是前中生界基岩油藏中的主要原油,多为轻质高凝油,也有中质高凝油。其原油密度一般小于0.9200 g/cm3;含蜡量高,一般高于20%;凝固点高,一般高于40 ℃,局部大于60 ℃,最高可达67 ℃。如沈229元古宇大红峪组基岩油藏,原油密度0.8253~0.8692 g/cm3,凝固点44 ℃~54 ℃,含蜡量40.40%~45.19%[1],属于轻质高凝油。

常规油在前中生界基岩油藏中较少见,原油黏度小于50 mPa·s,凝固点小于40 ℃。如哈31-16-18太古宇基岩油藏,原油密度为0.8080 g/cm3,黏度为6.27mPa·a,凝固点为23℃,含蜡量为28.34%,胶质+沥青质含量为5.84%,属于轻质常规油。

1.2油藏类型

从主测线、联络测线、任意连井测线方向的油藏剖面分析表明,大民屯凹陷前中生界基岩油藏都是新生古储型油藏,该油藏以新生界古近系沙四段和沙三段烃源岩为生油岩,以元古宇的石英岩、碳酸盐岩和太古宇的变质岩为储集岩。

根据油藏处于基岩的部位,将前中生界基岩油藏进一步划分为基岩风化壳油藏和基岩内幕油藏。

基岩风化壳油藏是基岩勘探最早的一种油藏类型,油藏位于基岩的顶部(一般在200 m以内),它的成藏主要与元古宇的石英岩、碳酸盐岩和太古宇的变质岩因遭受风化淋滤、剥蚀形成次生溶洞或孔、缝从而改善了储集性能有密切的关系,有的也与其上方发育的不整合面的输导供油有关;基岩内幕油藏是在辽河坳陷太古宇变质岩勘探中新发现的一种油藏类型,油藏位于基岩风化壳以下的内幕岩层中,它的成藏依附于长期发育的油源断裂与邻近的生油岩有较大的供油窗口、基岩内幕存在岩性隔层和发育裂缝有关。

1.3油藏分布特征

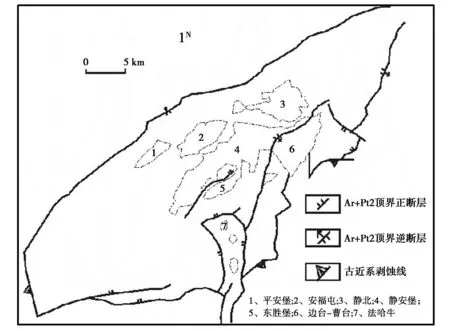

平面上,前中生界基岩油藏主要集中分布于大民屯凹陷的中段,具体分布在东胜堡、静安堡、静北、边台-曹台、安福屯、平安堡、法哈牛等七个区带(图1),面积超过100 km2,还有更广阔的勘探空白区有待于进一步勘探。

图1 主要基岩油气藏平面分布示图

纵向上,前中生界基岩油藏主要分布于元古宇(中新元古界)和太古宇(新太古界)两套地层中,含油底界从1740m延伸至4130m,含油幅度达2 390 m。以勘探无止境的理念,基岩深层是进一步拓展勘探的重要对象,发育内幕油藏是勘探获得突破的关键。

2前中生界基岩石油运聚条件

基岩石油运聚条件是指从源岩到基岩储集层中发生的运移和聚集条件,它通过决定基岩是否捕获到石油,捕获到的石油能否聚集等从而控制基岩的成藏。利用构造精细解释、层拉平恢复古地貌等技术,搞清了大民屯凹陷具有“早深陷早回返、早晚两期断裂系统和上窄下宽地质结构”等特殊的构造演化特征。正是这种特殊的构造演化特征决定了大民屯凹陷前中生界基岩具有良好的石油运聚条件。

2.1优质的生油岩条件

构造演化分析表明,早深陷早回返是指大民屯凹陷在沙四段沉积晚期强烈深陷,湖盆范围达到最大;在沙三段沉积早期开始回返,湖盆范围缩小,直到中末期,湖盆消失。

早深陷,使沙四段整体处于湖泊沉积环境,局部发育半深湖-深湖相,沉积了巨厚的较纯的暗色泥岩和油页岩。沙四段油页岩分布面积可达300 km2,最大厚度为200 m,有机碳平均为7.85%,氯仿沥青“A”平均为0.65%,总烃平均为1345.5×10-6,评价为优质生油岩;沙四段暗色泥岩分布面积广,可达700 km2,最大厚度为1 800 m,有机碳平均为2.27%,氯仿沥青“A”平均为0.10%,总烃平均为549.4×10-6,评价为好生油岩。有机地化综合分析表明,沙四段油页岩和暗色泥岩是形成高凝油的主要烃源岩[2]。

早回返,使沙三中下亚段处于浅湖沉积环境,沉积了较厚的暗色泥岩,其生油能力虽比沙四段的暗色泥岩和油页岩差,但达到了较好生油岩标准,对前中生界基岩油藏可能也有一定的贡献[1]。而沙三中上亚段处于陆上沉积环境,不发育较纯的暗色泥岩,不作为生油层。

沙四段和沙三中下亚段两套生油层三套生油岩赋存于安福屯、平安堡、胜东、荣胜堡等新生代时期形成的生油洼陷内,是向大民屯凹陷基岩供油的主要源泉,为大民屯凹陷前中生界基岩成藏提供了优越的油源条件。

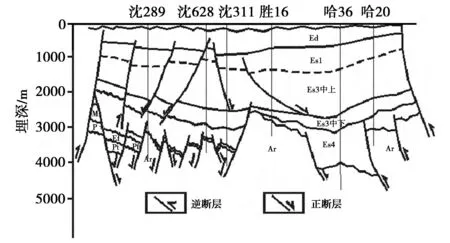

2.2良好的断层输导条件

构造演化分析表明,大民屯凹陷主要发育早、晚两期断裂系统(图2)。早期断裂系统,是由前中生代形成的一系列断裂构成。该期断裂开始形成和结束时间均较早,开始形成于新太古代或中新元古代时期,结束于沙四段或沙三中下亚段沉积时期,以北东向和近东西向为主。该期断裂的发育,创造了基岩与生油岩的侧向直接接触,石油主要以侧向运移的方式进入基岩中。对于基岩与生油岩侧向间接接触而言,该期断裂主要作为运移通道,进行垂向运移和输导,使基岩捕获到大量的石油。这是前中生界基岩聚集石油而成藏的关键因素之一。晚期断裂系统,是由中生代以后形成的一系列断裂构成。该期断裂主要以沙四段或沙三中下亚段沉积时期开始形成的断裂为主,多为北北东向、北西向和近东西向,作为大民屯凹陷沙四段、沙三段及沙一段成藏的油气运移通道。

图2 早晚两期断裂纵向剖面示意

2.3优越的储集岩条件

大民屯凹陷前中生界基岩岩性复杂多样,主要发育元古宇的碳酸盐岩和石英岩、太古宇的浅粒岩、变粒岩、混合花岗岩、混合片麻岩、混合岩、片麻岩、角闪岩等,也常见煌斑岩和辉绿岩等岩脉。根据辽河坳陷基岩勘探实践成果,除煌斑岩、角闪岩外,其它岩性在一定力的作用下都能形成裂缝,可作为基岩储集层。

大民屯凹陷经历了太古宙、元古宙、中生代、新生代多期的构造运动,特别是中生代的燕山运动和新生代的喜马拉雅运动,造成了其独特的上窄下宽的地质结构,不仅使得前中生界基岩具有宽阔的储集场所,而且发育了构造裂缝,只是不同的构造运动使其发育的裂缝类型不同。燕山期,主要在左旋压应力场作用下,形成的裂缝以压性裂缝为主;早-中喜山期和晚喜山期至现今,主要在右旋张扭应力场作用下,形成的裂缝分别以张性裂缝、张-剪性裂缝为主。

通过对其进行三轴破裂压力试验,并结合试油、试采资料和测井评价成果,建立了大民屯凹陷新太古界基岩储集岩序列:从浅粒岩到变粒岩,再到混合花岗岩、混合片麻岩、混合岩、片麻岩,基岩储集岩依次相对变差。由此可见,优越的储集岩条件决定了大民屯凹陷前中生界基岩具有极好的聚集条件。

2.4特殊的超压封盖条件

依据井的声波时差与埋深的关系图,大民屯凹陷发育的沙四段和沙三中下亚段的厚层泥岩样偏离了正常趋势线,有所增大,这是由于厚层泥岩易于形成超压的缘故。通过综合分析,认为大民屯凹陷主要存在两个超压面。上超压面中部埋深大致在2 200 m,发育于沙三中下亚段内;下超压面中部埋深大致在3 000 m,发育于沙四段内,最大压力系数可达1.7 MPa。这两个超压面的存在,除了为石油运移提供动力外,主要对前中生界基岩成藏起着极好的区域封盖作用。同时,下超压面受上超压面封盖的影响,石油主要向下运移或侧向运移,使大民屯凹陷前中生界基岩聚集丰富的石油。

3前中生界基岩石油运聚模式[3-6]

优质的生油岩条件、良好的断层输导条件、优越的储集岩条件和特殊的超压封盖条件决定了大民屯凹陷前中生界基岩具有独特的石油运聚模式,共分为以下三种运聚模式。

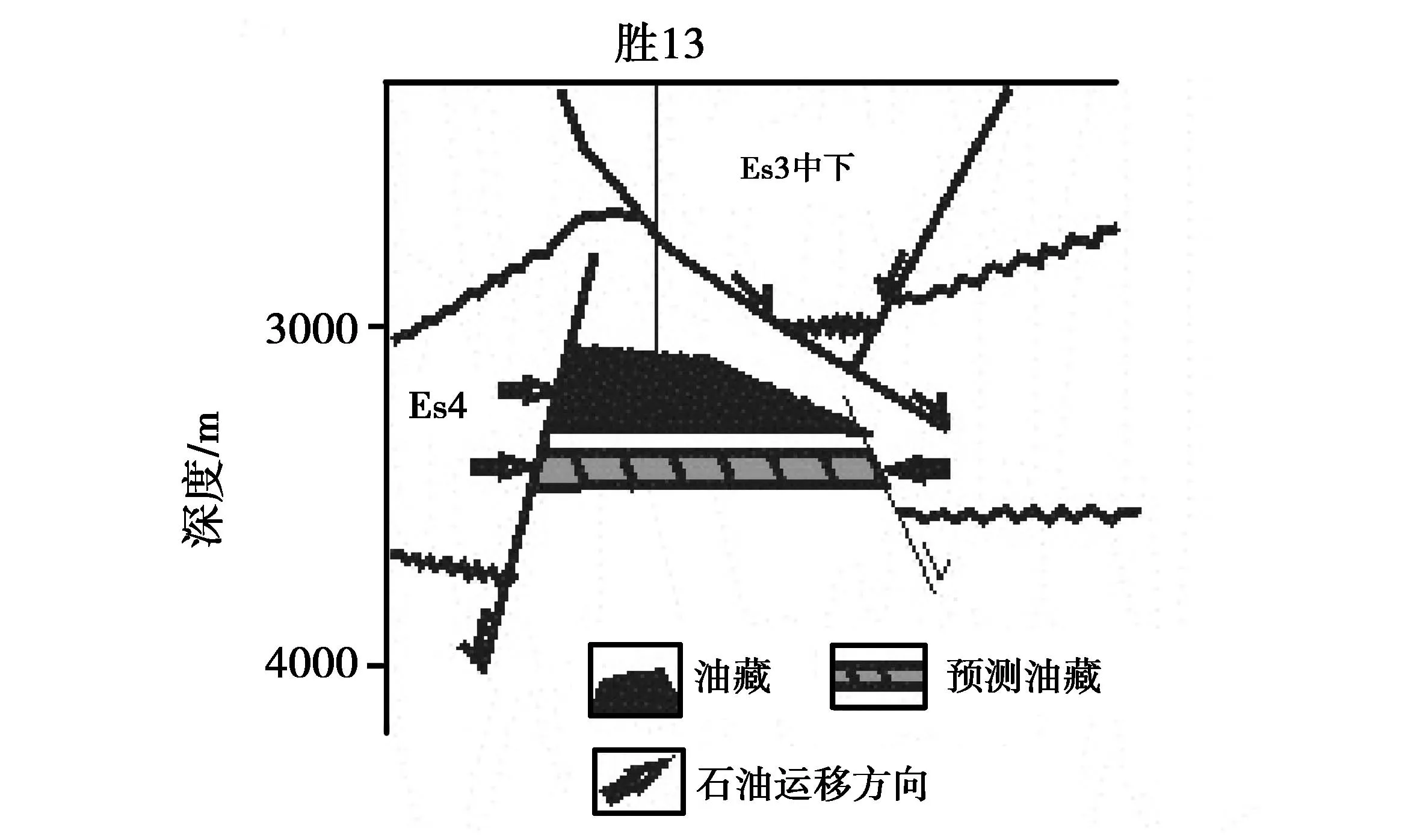

3.1侧向直接运聚模式

元古宇或太古宇基岩与沙四段生油岩(或沙三中下亚段生油岩)侧向直接接触,沙四段生油岩(或沙三中下亚段生油岩)生成的石油侧向运移至与其直接接触的基岩储集层中聚集。位于东胜堡潜山的胜13太古宇基岩油藏属于此种运聚模式。胜13油藏为高凝油藏,原油密度(20℃)为0.8399 g/cm3,凝固点为46℃,含蜡量为33.42%,它是东西两侧的沙四段生油岩生成的石油主要以侧向运移的方式,运移至黑云斜长变粒岩或混合花岗岩储集层中聚集而成藏(图3)。

图3 侧向直接运聚模式

3.2垂向间接运聚模式

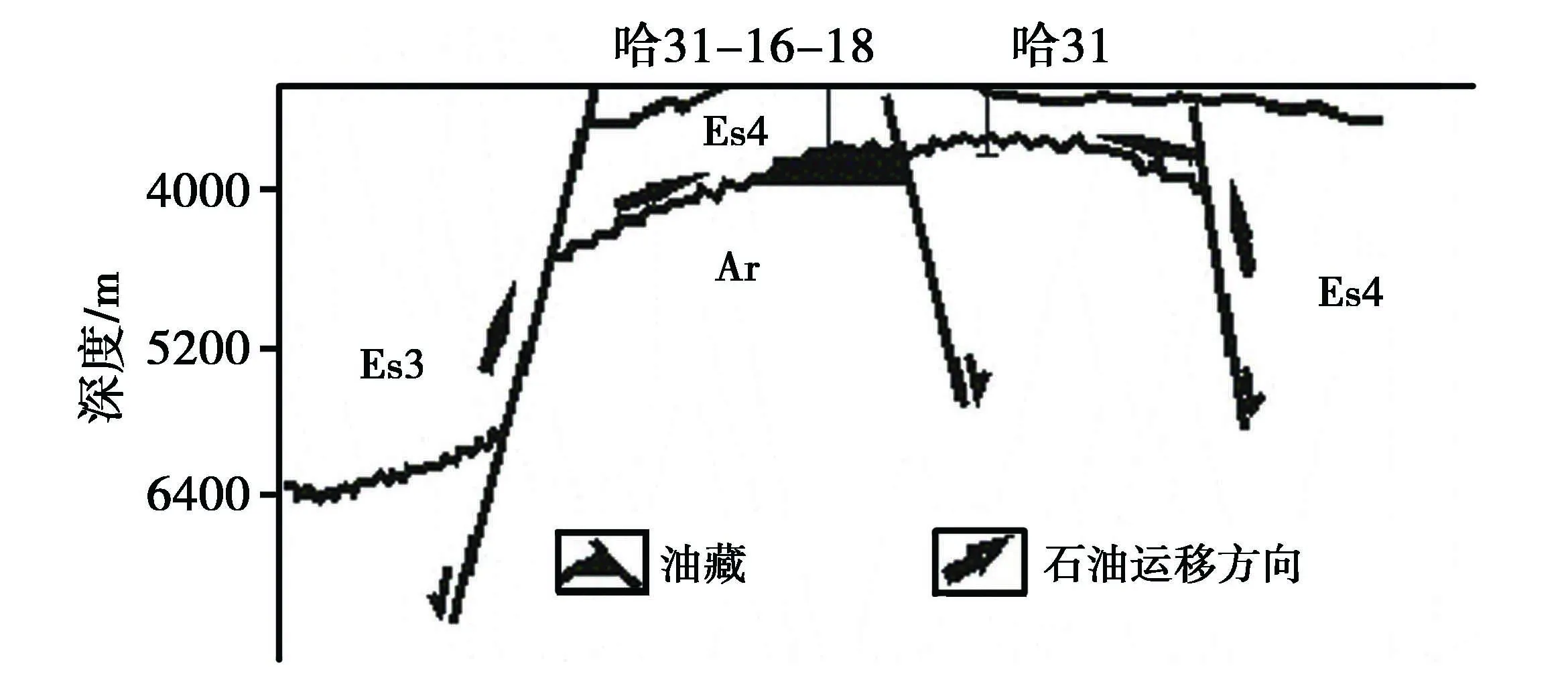

元古宇或太古宇基岩与沙四段生油岩(或沙三中下亚段生油岩)间接接触,沙四段生油岩(或沙三中下亚段生油岩)生成的石油沿早期发育的断层和沉积结束发育的断层作垂直向上运移,再沿不整合面或裂缝运移至基岩储集层中聚集。哈31-16-18太古宇基岩油藏属于此种运聚模式。哈31-16-18油藏为正常轻质油藏,它是西南侧荣胜堡洼陷内的沙三中下亚段生油岩生成的石油沿长期发育的法哈牛断层作垂直向上运移,再沿沙四段与太古宇之间的不整合面进行侧向运移至混合花岗岩储集层中聚集而成藏(图4)。哈31井在太古宇3 432.38~3 471.02 m井段见到高凝油,分析认为,它也属于此种运聚模式,可能是东侧的沙四段生油岩生成的石油沿早期发育的断层或沙四段沉积时期结束发育的断层作垂直向上运移,再沿沙四段与太古宇之间的不整合面进行侧向运移至混合片麻岩和黑云斜长片麻岩储集层中聚集。

图4 垂向间接运聚模式

在第一、第二种运聚模式(以沙四段生油岩为供油源岩)中,上、下超压面作为良好的区域主封盖面,控制着元古宇或太古宇基岩油藏的聚集。生油丰度和供油窗口控制着基岩油藏的富集程度和含油底界。

3.3倒灌式运聚模式

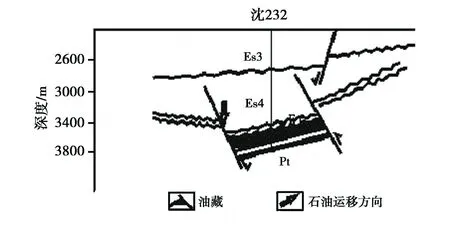

倒灌式运聚模式是指沙四段生油岩直接上覆于元古宇或太古宇基岩之上,其生成的石油受下超压面超压的影响以倒灌式向静压力系数较低的下伏基岩储集层中直接运移而聚集,或是沙四段生油岩间接上覆于元古宇或太古宇基岩之上,其生成的石油沿早期发育的断层或沙四段沉积时期结束发育的断层先垂直向下运移,再侧向运移至基岩储集层中聚集。沈232元古宇基岩油藏属于此种运聚模式。沈232油藏位于安福屯潜山,在3 456~3 494 m、3 631~3 650 m井段试油,酸化措施后日产油分别为9.8 t、8.2 t,均为高凝油藏,原油密度(20 ℃)平均约为0.8499 g/cm3,凝固点平均为43.5 ℃,含蜡量平均为34.97%。它是自身沙四段生油岩生成的石油沿早期发育的断层或沙四段沉积时期结束发育的断层先垂直向下运移,再侧向运移至石英岩、泥质白云岩和白云质灰岩储集层中聚集而成藏(图5)。

倒灌式运聚模式是大民屯凹陷基岩成藏的一种特有的运聚模式,控制了民屯凹陷前中生界基岩的整体含油。

4结论

特殊的构造演化特征决定了大民屯凹陷前中生界基岩具有良好的石油运聚条件。通过将其中的两个或多个因素组合在一起,探讨并构建了石油运聚模式,主要有侧向直接、垂向间接和倒灌式三种运聚模式。其中,倒灌式运聚模式是大民屯凹陷较为特别的运聚模式,形成了大民屯凹陷前中生界基岩的整体含油局面。

图5 倒灌式运聚模式

以三种运聚模式为指导,通过综合评价,优选南部的韩三家子断阶基岩进行勘探,部署了哈38、哈39井,一旦它们钻探成功,可推动南部基岩的整体勘探进程。同时,认为西部斜坡带基岩勘探程度低,已发现元古宇和太古宇多个出油点,随着进一步的深化勘探研究,有望取得突破,成为大民屯凹陷今后勘探的重要储量接替领域。

参考文献

[1]谢文彦、孟卫工、李晓光,等.辽河坳陷基岩油气藏[M].北京:石油工业出版社,2012:74-121.

[2]谢文彦.辽河坳陷稠油、高凝油综合评价[J].特种油气藏,2007,14(4):1-5.

[3]李阔,赵新宇,陈宏博.梨树断陷苏家屯地区成藏条件及主控因素分析[J].石油地质与工程,2015,29(2):29-32.

[4]焦红岩,王延章,全宏,等.东营凹陷南斜坡东部沙四段新生古储垂向充注成藏定量描述研究[J].石油地质与工程,2015,29(1):19-21.

[5]秦刚.大民屯凹陷胜25井区沙四段层序地层学研究[J].石油地质与工程,2014,28(1):15-17,21.

[6]袁伟,周晓星,武富礼,等.鄂尔多斯盆地白河区早中侏罗世沉积相及其与油气运聚的关系[J].石油地质与工程,2014,28(2):01-04.

编辑:吴官生

文章编号:1673-8217(2016)02-0021-04

收稿日期:2015-12-28

作者简介:马志宏,高级工程师,1969年生,1991年毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业,现从事油气地质综合研究工作。

中图分类号:TE112.12

文献标识码:A