紧凑城市理论研究综述

2016-06-27黄秋亚

袁 扬 黄秋亚

(浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江 金华 321004)

紧凑城市理论研究综述

袁 扬 黄秋亚

(浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江 金华 321004)

介绍了紧凑城市理论的产生背景,从城市适度紧凑、分散化集中、用地功能混合、优先发展公交等方面,阐述了紧凑城市理论的主要观点,并列举了该理论在国内外的应用实例,指出该理论与中国传统文化存在一定的差异性。

紧凑城市,可持续发展,公共交通,空间规划

紧凑城市(Compact City)是一种针对城市过度的、无序的蔓延产生的城市可持续发展理念,在西方学术界引起广泛关注。本文对紧凑城市的背景及学者们的研究情况作一综述,并将国内外对该理论应用的实例进行比较,探索研究价值。

1 产生背景

自工业革命以来,城市化迅速推进。支持分散化思想的霍华德的“花园城市”理论、芒福德的“有机秩序”等理论认为城市在地域空间上应保持低密度。随着城市的继续蔓延,20世纪中后期,大量土地资源被利用和侵占、人口增长、生态破坏、能源危机等问题日益严重,未来城市的空间发展形态引起了人们的重视。

1973年,George B.Dantzig和Thomas I.Saaty在其专著《紧凑城市——适于居住的城市环境计划》中,提出了紧凑城市(Compact City)理念。同年George B.Dantzig在其演说词中阐述了采用该理念的原因、优点以及需进一步研究的工作领域和方法等,未引起学术界广泛关注。直到90年代初,指导未来发展的城市形态和土地利用规划原则引起了制定者的重视,紧凑城市理念才逐渐在西方获得关注。特别是1990年,“紧凑城市”由欧共体委员会(CEC)发布的《城市环境绿皮书》中再次提出,认为它是符合可持续发展要求的,西方学术界展开一场大讨论。在中国,相关理念于20世纪初开始出现在国内文献,2004年之后发表较多。

2 主要观点

紧凑城市基于可持续发展理论(Sustainable Development)和城市可持续发展理论(Sustainable Cities or Sustainable Urban Development),是对人类城市发展和自然关系的再认识[2]。大致可分为西欧研究群、中东研究群、亚洲大都市特殊研究群。其主要理论观点如下。

2.1 城市适度紧凑

紧凑城市认为,城市的适度紧凑具有保护土地资源、降低能源消耗的双重意义。适度紧凑的城市开发和构建,能够节约土地资源,遏止过度的城市蔓延,在一定的空间内发展更多活动;Handy认为可以在一定的通勤距离内提供更多工作机会、生活必需品,从而激发人们的出行欲望,加强社区之间的联系,有助于社区文化的形成;McLaren认为可以减少城市制冷和供暖的能源消耗,提高社会软性基础设施的效率;可以创造适于步行的邻里空间,减少交通需求,降低尾气排放等。

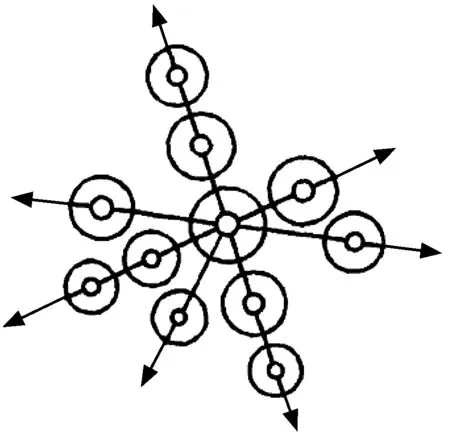

2.2 分散化的集中

“分散化的集中”是紧凑城市理念中非常重要的部分,即城市中心群之间通过完善的公交系统相互联系,并在城市中心区域发展高密度、高强度的城市空间组织形态,但同时,“分散化的集中”认为应跳出单中心结构,这为部分特大城市和人口已经非常稠密的城市提供了未来可行的空间规划途径。分散化的集中示意图见图1。

2.3 用地功能的混合

紧凑城市理论遵循紧凑社区、就近就业、较低的开发和环境成本、混合土地利用等原则,认为工作场所与居住地之间应尽可能靠近,避免工作与居住的明显分区。而功能混合可能是社区之间或社区内的,甚至是几栋建筑或同一建筑内的功能混合[2],以促进区域内功能多样性的形成,社区内的居民也存在不同年龄、阶层、文化和种族的混合。

2.4 公共交通的优先发展

西欧发达国家公共交通较为发达,其人均小汽车拥有量与美国的人均拥有量接近,但人均耗油量只有美国的20%。紧凑城市提倡城市优先发展公共交通系统,以缓解小汽车的普及所产生的一系列问题,如能源消耗、交通拥挤、尾气污染等。

2.5 现有资源和基础设施的合理利用

新区的建设必然会给当地生态和资源带来较大压力,紧凑城市要求对现有的城市土地进行最大程度、合理的利用,尤其是城市中现有的一些闲置的、荒废的或部分被污染的土地,包括已有的基础设施,如下水道、高速公路、学校等,以降低经济成本、环境成本和社会成本,但也应保留城市重要的开阔地。

3 现实应用

3.1 西方国家的应用

西方国家围绕紧凑城市展开了实践活动,不少学者针对其特点提出了紧凑型空间结构发展模式。安东尼·道斯提出了有界高密度模式、新社区和绿带模式、限制扩张混合密度模式三种土地利用集约模式。建筑师哈里森·弗雷克提出了一种以公共交通为中枢,综合发展的步行化城区,即TOD模式。

紧凑城市理论在西方国家得到了广泛的支持,如英国已将其作为国家规划政策的核心要素。1993年—1997年出台的“公共政策导则13”鼓励增加内城开发密度,呼吁开发与公共交通协同发展,减少对私人轿车的依赖。沿泰晤士河和轴线的地区,以新的步行路线来扩大公共领域。

3.2 国内香港的小型“街区级”地铁站综合体

中国香港连理街位于香港新界西贡区将军澳地区高层住宅蔚蓝湾畔的裙房二楼,一楼是坑口站公交枢纽,周边分布有多个住宅小区。地铁坑口站、商业连理街、公交枢纽站、住宅通过垂直叠加的方式整合为一个高度集约的综合体[5]。连理街作为地铁物业,规模不大,空间形态简单,但开发定位准确,设计合理。首先,连理街是一个开放的系统,通过多个步行天桥与城市紧密相连,可直通地铁坑口站,也有扶梯直接联系街道层面,很好的处理了疏导客流与聚拢人气之间的矛盾。其次,连理街形态呈带状,店铺位于两侧,室内设计简约,顾客不必经过商场即可离开。另外,得益于香港完善的天桥步行系统,围绕坑口站形成了紧凑的空间格局,连理街作为核心空间发挥着极大的引力与触媒效应。

位于连理街东北部的东港城是一座两层购物中心,通过天桥与周边城市发生紧密联系,也是TOD理念在实践中极有代表性的应用。

4 结语

4.1 存在问题

4.1.1 与我国传统文化之间的挑战

不同背景下产生的文化对空间组织的认知和感受存在差别,对同一规划理念有不同响应。我国传统的建筑文化一般讲究的是“天人合一”,崇尚自然之美[3],在设计、规划园林和建筑时,常引入自然之美,讲究空间较为自然的融合,若一味强加高密度的规划理念,可能会导致生活压力加大等问题,与我国传统的建筑文化理念相冲突。

4.1.2 不确定性与脆弱性

紧凑城市作为一种致力于空间形态调控的城市发展理念,但因其对生态、社会、经济的作用尚未得到充分证实,存在的不确定性和脆弱性风险一直是规划学者们争论的焦点问题。

Tory(1996)的研究认为城市地区的密集会对城市内部环境产生巨大压力[6]。也有研究认为,随着城市密度的增加,在绿地公园、暴雨排流、碳吸收等方面,均呈现出明显的下降态势[7](Tratalos et al,2007)。

4.2 展望与未来

随着经济发展和进一步工业化,我国城市人口势必进一步增加,但我国同西方国家的国情存在一定差别,如盲目增加建成区开发密度,可能适得其反。故应在精细的规划下,从紧凑城市理论中吸取有益的规划、设计元素,如“分散化的集中”是可重点借鉴的空间规划方法之一,通过城市空间结构调整实现紧凑和可持续发展,有效遏制城市的无序蔓延。

[1] 詹克斯.紧缩城市[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2] 马奕鸣.紧凑城市理论的产生与发展[J].现代城市研究,2007,22(3):10-16.

[3] 韩笋生,秦 波.借鉴“紧凑城市”理念,实现我国城市的可持续发展[J].国际城市规划,2004(24):23-27.

[4] 洪振江.基于紧凑城市空间特征的绿地规划理念研究[D].广州:广州大学,2013.

[5] 牛韶斐.紧凑城市理念下地铁站综合体设计研究[D].成都:西南交通大学,2014.

[6] PATRICK N.Environmental stress and urban policy[M].JENKS M,BURTON E,WILLIAMS K.The compact city:a sustainable urban form Routledge,1996.

[7] Tratalos J,Fuller R A,Warren P H,et al.Urban form,biodiversity potential and ecosystem services[J].Landscape & Urban Planning,2007,83(4):308-317.

Abstract: Introduces the compact city theory occurring theory, starting from aspects of appropriate compact city, scattered concentration, land using function mixture and public traffic development priority, the paper describes major views of compact city theory, lists its application examples at home and abroad, and finally points out that: there are some differences between compact city theory and traditional Chinese culture.

Key words: compact city, sustainable development, public traffic, space planning

Summary compact city theory

Yuan Yang Huang Qiuya

(GeographyandEnvironmentalScience,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China)

2016-03-18

袁 扬(1992- ),女,在读硕士; 黄秋亚(1992- ),女,在读硕士

1009-6825(2016)15-0008-03

TU984

A