资源型城市住宅用地开发与利用模式研究

2016-06-27苏高华

苏高华

(中国铁建房地产集团有限公司,北京 100039)

资源型城市住宅用地开发与利用模式研究

苏高华

(中国铁建房地产集团有限公司,北京 100039)

摘要:资源型城市作为一种特殊的城市类型,其住宅用地开发需要考虑自身的属性和特征。本文结合我国资源型城市类型、数量和空间分布特征,对资源型城市住宅用地开发的阶段特征和问题进行描述,在阐释资源型城市住宅用地开发与利用的约束性条件的基础上,对住宅用地开发与利用导向进行了分析,并提出“矿-城协同开发模式”、“废弃地改造利用模式”、“原址拆迁改造模式”、“集中连片开发模式”四种住宅用地开发与利用模式,对我国资源型城市住宅用地开发与利用提供了理论指导和发展思路。

关键词:资源型城市;住宅用地;阶段特征;限制因素;开发模式

当前,我国的经济和社会发展已经取得显著成效,据国家统计局口径,2014年中国城镇化率已经达到54.77%。根据城市化发展的“S”型曲线,当国家已经进入了跨过第一个拐点,进入快速工业发展阶段,对可持续发展的需求也逐步提上日程[1-2]。然而,由于早期不计后果的发展模式,国内部分城市已经出现了严重的问题,尤其是资源型城市的可持续发展问题,已经成为国内学者的研究热点[3]。资源型城市几乎是伴随着矿产资源的开采、矿区的建设而发展起来的,相关的附属设施用地也得以开发,其中包括住宅用地。住宅用地作为城市经济发展的一部分,在其为城市发展提供经济的同时,需要与城市产业结构、功能协调相匹配[4-6]。随着资源型城市功能的不断发展和完善,住宅用地的开发与利用也成为资源型城市可持续发展能力提升的重要切入点。研究资源型城市的持续发展及产业转型需要充分考虑住宅用地的开发利用途径及方式,其决定了城市用地功能优化布局及地方居民生活品质。基于此,本文通过基于我国资源型城市的发展概况对既有住宅用地开发利用问题进行探索,旨在为资源型城市住宅用地的开发利用提供新的实施思路,在充分考虑地方特殊地质条件的情况下,力求各类用地的平衡发展,实现城市可持续发展。

1我国资源型城市的发展特征

1.1城市类型划分

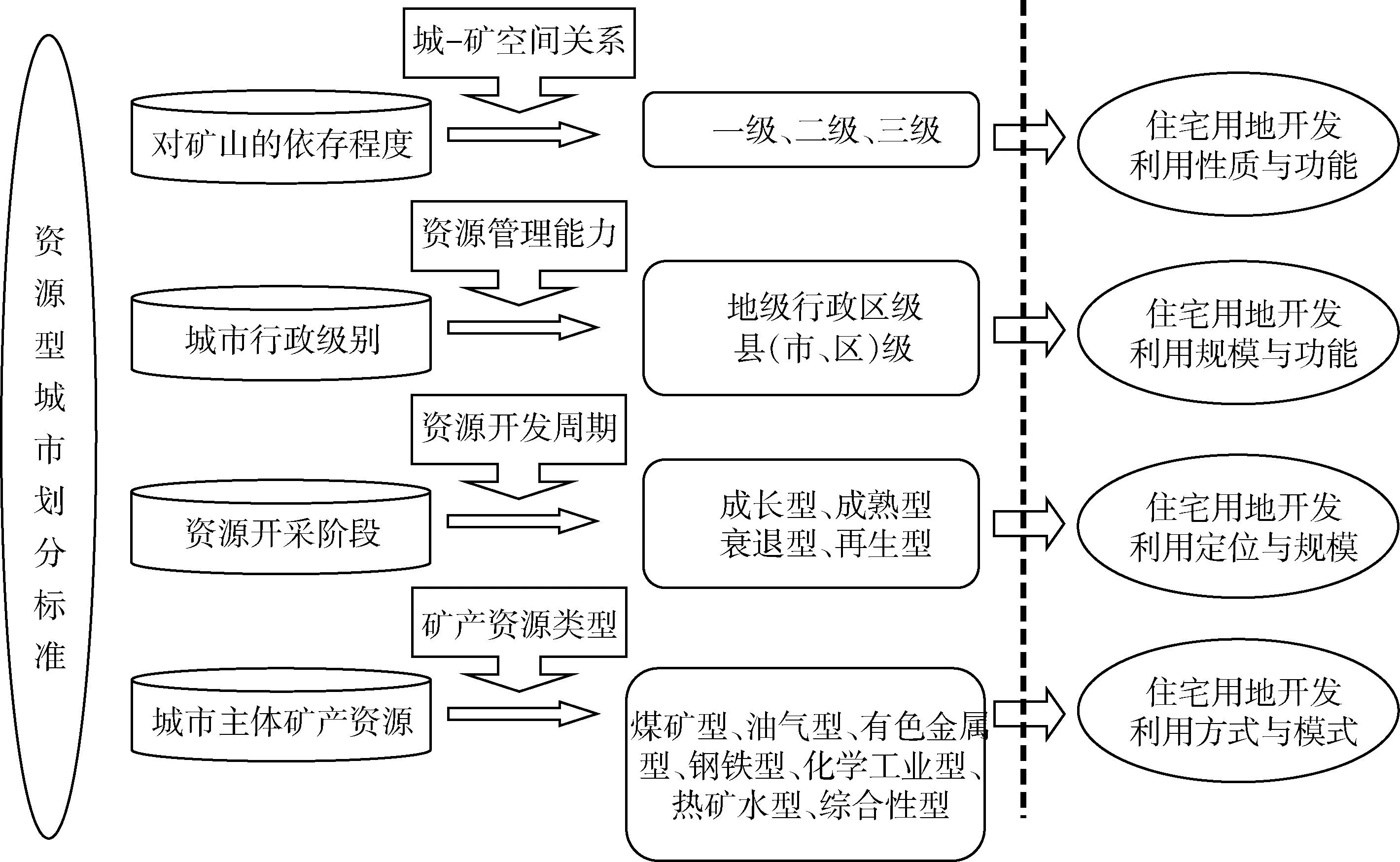

资源型城市是一个围绕资源丰富地区以矿石加工、开采乃至冶炼为主要产业的城市。其特性包括两个方面,从质来说,矿业及其伴生经济是对于区域社会经济发展具有不可替代的作用;从量来说,矿业产值是当地工业总产值的核心部分。就城市类型而言,资源型城市的关键因素在于矿产资源[7-8],因此,我国的资源型城市类型划分也主要是围绕矿产资源进行区别。由于资源型城市的划分标准不一,且种类较多,本文主要从住宅用地开发利用的潜在影响角度进行分析,见图1。

图1 资源型城市类型划分

1.2数量特征

目前,国内学者对于我国资源型城市(镇)的数目还存在着较大分歧。学者们一般认为,资源型城市要重点强调其资源特性和矿产特性,城市的“成因”应该是基于矿业开采或者矿产加工,在此基础上实现对社会的利益输送。基于此,据统计,我国资源型城市共262个[9]。根据资源型城市资源开发相对程度 将其划分为成长期(31个)、成熟期(141个)、衰退期(67个)和再生期(23个)。可以看出,我国多数资源型城市处于成熟期和衰退期,尽管表明了我国资源型城市的发展历程逐步走向成熟,但同时亟待解决的是这些城市的产业转型压力和经济持续发展能力,与之相关的住宅用地也面临内部改造、再利用、物业转型、品质提升等压力。

1.3空间分布特征

我国矿产资源空间分布的差异明显,这也促使形成了我国资源型城市区位的空间差异性。从分布特征来看,资源型城市主要集中分布于中西部地区,占到全国该类城市总量的四分之三。在全国262座资源型城市中,资源型城市空间分布差异性分布,这除了与区域自身资源分布有关以外,与我国的区域差异现代化战略进程也存在一定联系。1950年前北方中东部地区矿产资源的优先开发、东北华北地区的“156”项重点工程优先布局、东北华北油田大规模开采、山西能源基地的建立乃至长江中游金属资源城市的布局[10]等等,直接或间接地推动了我国资源型城市分布格局。

2资源型城市住宅用地开发利用的阶段特征及存在问题

资源型城市用地模式与资源开采阶段存在着密切的关系。而住宅用地作为对土地需求的主要来源之一,其利用开发模式,必然会受到资源开采程度的影响。不同资源开采阶段,对应着不同的住宅用地开发利用特征和阶段性问题。

2.1开发利用的阶段特征

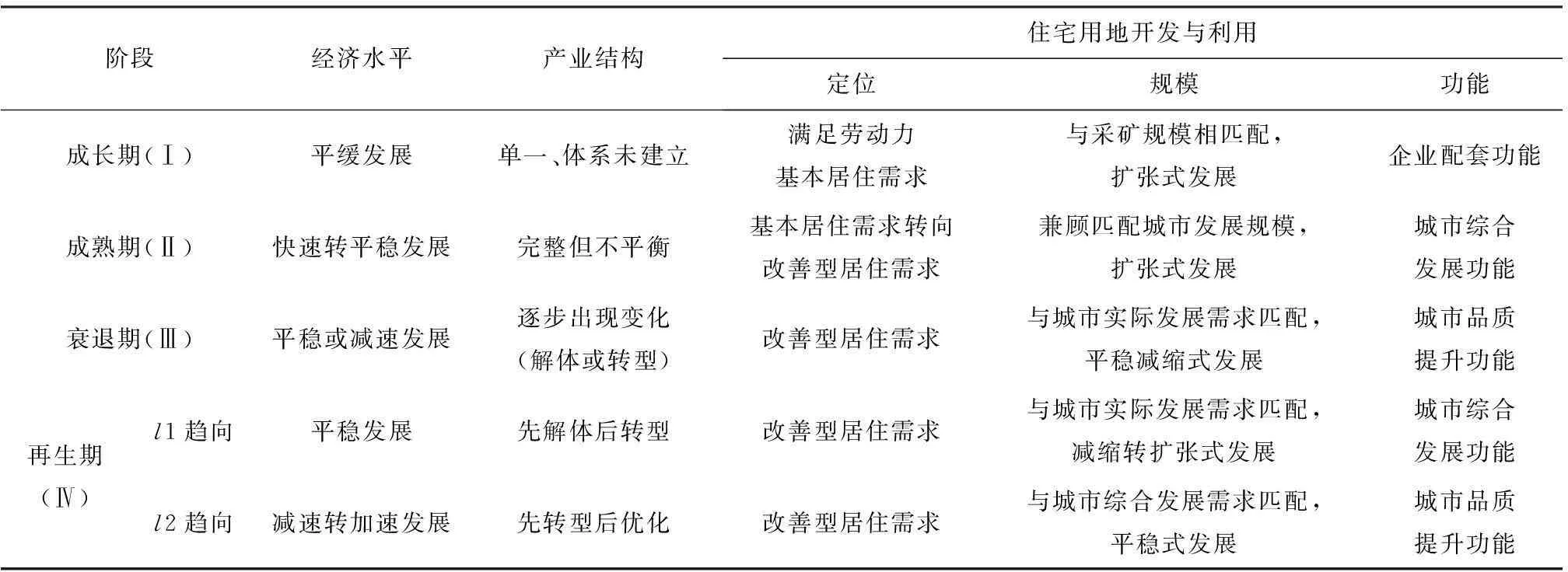

住宅用地的开发与区域经济水平是紧密相关的。对于资源型城市而言,无论其与矿产资源的分布、种类以及行政级别的关系如何,矿产资源作为城市存在的先决条件和发展核心驱动力,资源的稀缺性和不可再生性必将迫使城市经济水平呈阶段性变化,而经济发展水平很大程度上决定了人口的聚集。因此,在这种城市发展大背景下,住宅用地的开发和建设也必将呈现阶段性特征。资源型城市的规模、级别、类别对住宅用地开发利用产生外部性影响,在一定时期内,资源型城市的发展周期决定了住宅用地开发利用的性质、规模及功能。根据图1资源型城市分类标准,住宅用地开发利用的阶段特征对应于成长期、成熟期、衰退期和再生期四个阶段,每个阶段具有鲜明的特征,见图2、表1。

图2 资源型城市住宅用地开发阶段性特征图

1)成长期(Ⅰ):处于起步期的资源型城市矿产资源开采起步,经济发展以矿产资源开采为主体,完整的产业结构尚未建立,经济发展初步萌芽,速度相对较为平缓。此阶段的住宅用地开发旨在满足资源开采的劳动力基本居住需求。为了工作的方便,住宅用地多伴矿而建,几乎没有相应配套设施,没有品质而言。

2)成熟期(Ⅱ):成熟期的资源型城市矿产资源开发水平日益提高,经济水平有了一定改善,城市对周边人口、物资的吸引力也逐渐增加,整体城市规模发展到一定水平。住宅用地开发程度提高迅速,形成以中小型住宅小区为特征的住宅用地开发特征,随着经济水平的逐渐提高,住宅用地的建设不再局限于满足城市居民的基本居民需求,居民对生活品质要求的提高驱使住宅用地开发商建设质量与品质共存的住宅产品。就住宅用地开发区位而言,不仅仅局限于矿区周边,城市周边拥有优良居住环境的区域逐渐被开发。简言之,处于成熟期的资源型城市住宅用地开发程度随着城市矿产资源开发水平的提高而提高。城市住宅用地的建设也不在仅仅追求数量和规模的增加,而在于质量的提升。

3)衰退期(Ⅲ):由于矿产资源日益枯竭,产量下降,资源型城市以矿产资源开采为主的产业体系逐渐解体,逐渐转向以矿产加工为主,经济水平停滞不前乃至衰退,城市发展模式迫切需要转型。同时,矿产资源开采带来的恶劣环境条件治理也提上日程。正是在这种城市转型和环境治理的双重驱动力作用下,住宅用地建设规模趋于平缓甚至缩减,城市发展初期建设的传统住宅逐渐淘汰,此时住宅用地开发多以改善型住宅为主,以吸引潜在迁移的人群,形成集规模和质量于一体的核心住宅功能区。由于在前期发展过程中受产业结构和产业链的影响,衰退后期可能出现两种不同的趋向。

4)再生期(Ⅳ):处于再生期的资源型城市也就意味着城市经济产业结构已经重构,建立了新的经济发展模式。处于再生期的资源型城市,也会出现两种不同的趋向,即一种是由于早期产业结构多元化发展及产业链优化结果引致的城市成功平稳转型,这类城市的发展不会完全受限于资源开采,其住宅用地的开发利用也呈现平稳发展趋势;另一种是由于过度依赖于资源开采而形成相对单一的产业结构,但尚未形成新的转型产业,这类城市会因产业的衰败而衰败,住宅用地也因需求的减少而呈现减缩式趋势,随着地方对产业转型的重视,这种局面会得以有效改善,但需要经历较长一段时间。因此,产业是否转型成功成为资源型城市可持续发展的一个关键点,也是城市发展的新动力,一旦城市进入新的发展状态,住宅用地的开发利用将再次进入扩张式趋势,且以提高品质为目标。

表1 资源型城市住宅用地开发阶段性特征表

2.2开发利用中存在问题

受矿产资源的分布限制以及采矿种类及方式的影响,资源型城市住宅用地的开发利用既存在其他城市普遍存在的问题,也存在其自身的特殊问题,可以用“供、布、质、配”四个字来概括,具体见图3。

图3 资源型城市住宅用地开发利用存在问题图

图3清晰地表明“供、布、质、配”是资源型城市住宅用地的突出问题,住宅用地在选址布局时必然受到矿产资源及地质条件的限制,如阜新海洲、平庄西天、抚顺西露天等矿区都发生边坡失稳、滑坡和崩塌等地质灾害;再如山西峨口铁矿,尾矿坝被洪水冲垮,形成和泥石流相似的灾害,使下游的繁峙、代县的6000亩农田被毁,住宅用地受到威胁。资源型城市依矿山而建,早起住宅用地也依矿山而建,但规模较小,分布零散,相应的基础设施缺乏,周边更无从谈及居住环境。随着城市功能的多元化和完善,城市新区逐步建立,加之已开发矿山的逐步衰败,早期住宅用地上的物业类型成为资源型城市发展道路上的历史产物,也是该类城市亟待解决的重要问题。

3资源型城市住宅用地开发与利用模式

3.1开发与利用约束分析

资源型城市住宅用地的开发涉及城市发展的各方面,其受限因素也各式各样[11-13]。

1)经济发展水平。城市住宅用地开发与经济水平密切,经济水平决定了区域住宅用地需求水平。不同的经济水平决定了居民对城市发展条件的不同需求,在住宅用地开发过程,要适应城市经济水平尽量满足居民对生活质量和品质的要求。同时,从城市可持续发展角度出发,保障住宅用地开发良性健康增长,不缺乏、不过剩。

2)土地供给条件。土地供求问题,一直是城市发展的矛盾之一,而资源型城市由于自身发展过程中特有的地质问题,在其住宅用地开发过程中,这种约束条件更为突出。随着城市凝聚力的增加,城市人口密度日益增加,在有限的土地供给下,建设足够的住宅小区满足城市居民居住需求对城市健康可持续发展具有重要意义。

3)地质环境条件。由于资源型城市发展带来的各种各样的地质环境问题,这一方面要求城市发展利用一定物资用来治理环境,同时,住宅用地的建设和开发过程中,由于要规避地质灾害频发,环境条件恶劣的区域,这使得住宅用地可建设区进一步缩减。

4)交通条件问题。资源型城市发展的核心力就是矿产资源,这使得城市交通网络必然围绕矿产资源,而住宅用地开发过程中,交通条件作为考虑要素之一,资源条件约束下的城市交通网络构架限制了住宅用地开发条件。

3.2开发与利用导向

与普通城市不同,资源型城市的发展往往伴随着严重消耗资源和影响环境进行的。住宅用地作为城市发展事业的一部分,要保障城市可持续发展,兼顾矿区与城市的互补性发展,因此,在城市演变发展过程中,住宅用地的开发与利用要从时间尺度、空间尺度和强度尺度三个方面加以引导。

1)时间尺度的开发与利用向导。资源开采周期必然引起整个城市及其相应用地的周期性变化,因此,住宅用地的开发利用需要与资源的开采阶段相匹配,体现各个阶段的地方发展特点及需要,建立相应的住宅用地规划体系;保证不同类型、不同阶段的资源型城市健康发展,减少环境污染;同时,不同城市所处的发展阶段不同,要充分考虑未来一段时间内潜在的住宅用地开发需求,保证住宅用地适度、适宜开发。

2)空间尺度的开发与利用向导。“国土空间开发”、“推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”成为我国当前乃为未来很长时间内政府工作的指导思想。一方面,合理改造和利用已开发住宅用地,通过改善住宅区内部功能组织结构,完善人居环境,构筑健康住宅区新面貌,实现住宅区功能复合化、网络化;另一方面,结合城市当前以及未来一段时间内的产业结构优化方向,引导和合理确定住宅用地范围,保证住宅用地开发与城市发展相匹配。对于产业升级和经济转型的资源型城市,一要注重住宅用地开发的品质提高,二要将矿区及其相关用地与城市功能定位和发展方向有机结合,三要体现新兴城市发展的综合功能,实现国土空间开发的功能优化。

3)强度尺度的开发与利用向导。《全国资源型城市可持续发展规划(2013~2020年)》要求资源型城市基础设施进一步完善,综合服务功能不断增强,生态环境质量显著提升。显然地,资源型城市强度尺度的住宅用地开发与利用应将目标锁定“基础设施”、“综合服务功能”和“生态环境”三个方面,具体通过低效土地再利用、基础设施改善、生态环境规划等手段实现。在整个过程中,要紧紧围绕城市定位及特点,强调整个城市的功能规划理念,将住宅用地作为推动城市发展的二次新动力,以完善的生活配套设施、优良的环境质量以及优化的综合服务功能吸纳更多的产业行业和人口进驻,实现资源型城市“大”产业的持续发展。

3.3开发与利用模式分析

3.3.1资源型城市发展及转型与住宅用地模式的协同关系

作为以开采不可再生资源发展起来的城市,其必然经历由成长、成熟到衰退的过程。而其用地模式,与之往往存在不可分割的关系。

1)在资源型城市发展早期,普遍会忽略对城市产业结构和用地规划的重视,住宅用地往往以企业配套用地、满足基本居住功能为主,因此,这种条件下的住宅用地模式相对单一。

2)在城市快速发展时期,产业结构逐步形成了以矿产资源开采及相关产业为主导产业的结构形式,住宅用地的功能也逐步出现变化,集约利用程度及人居环境要求逐步显现,因此,住宅用地模式向改善型类型过渡。

3)随着对资源开采及环境保护意识的加强,以及矿产资源量的大幅度减少,资源型城市步入转型阶段,城市发展谋求新的经济增长点和综合功能挖掘,原有住宅用地及废弃用地已经不能满足地方经济建设需求,人地矛盾加剧,因此,住宅用地模式向矿-城联合开发和融合方向迈进,同时,低效利用土地的恢复利用和环境友好型开发成为必然。

4)在城市快速转型和产业重新布局时期,产业多元化、行业集中化、企业规模化,各行各业逐渐步入正轨,以集中连片发展为主,因此,住宅用地模式表现为两个方向,即以满足连片企业发展和以满足城市综合功能的配套住宅用地,集约利用和环境友好是开发的前提和基础。

3.3.2住宅用地开发与利用模式构建

结合上述分析,本文认为资源型城市的住宅用地开发与利用可以尝试以下几种模式。

1)矿-城协同开发模式。资源型城市因矿而建,伴矿而生。矿区与城市发展,存在着经济、环境、生活、时空等各方面的联系。无论是从空间关系、可持续发展乃至城市产业结构等角度,都需要考虑矿区和城市发展的协同关系。众所周知,资源型城市系统由矿业系统、经济系统、环境系统和人口系统四大系统构成。而住宅用地作为提供城市居民生活、居住的基础设施,在城市发展的同时,要保证住宅用地的协同发展。如徐州新城区的建立,规划总面积 60km2,规划居住人口40万人,其中起步区面积24km2,是新城区的核心部分。至2005年3月行政办公中心及基础设施建设开工以来,经过几年的开发建设,城市框架初步形成,住宅用地开发已有 20 多家国内知名房地产开发企业前来投资建设,项目总投资超290亿元,总建筑面积约 710 万m2。城市绿化、道路网建设都以初显规模。

2)废弃地改造利用模式。采矿活动导致的废弃地成为资源型城市土地利用的一个不可回避的问题,而废弃地利用又成为该类城市资源高效利用的重要途径。利用塌陷地建造矿山生态公园成为当前矿区发展的一个主流方向。采矿塌陷地的生态建设模式主要包括植被景观的重建和湿地景观的重建。改造后的塌陷地景观,不仅可以提高矿区的生态功能,还具有生活、游戏、观赏、休闲、娱乐等功能。如唐山市南湖生态城,总体规划面积105km2,包括核心风景区、西北片区、丰南片区等五个片区。核心风景区面积30km2,改造前是开滦采煤沉降区,垃圾遍地、污水横流,严重影响城市形象和环境。两年多来,通过对采煤沉降区的生态化改造,完成了扩湖景观绿化、地震遗址公园、垃圾山封山绿化等一批生态改造工程。昔日人迹罕至的废弃地嬗变为城市中央生态公园。随着核心风景区建设,周边片区土地开发吸引了万科、绿城、新加坡仁恒和美等十几家国际知名房地产开发企业争相进驻,新建了“万科南湖别墅项目”、“南湖金地项目”等等,住宅用地开发水平得到很大程度的提高。

3)原址拆迁改造模式。在资源型城市发展初期配套开发的以满足居民生活需要住宅用地,几乎缺乏考虑适宜性、舒适性以及功能性。随着人类物质生活的提高,这部分传统住宅用地已不再满足城市居民的生活需要。通过对已经淘汰或者即将淘汰的传统住宅进行综合整治和重建,建设新的适宜居住的住宅小区,是资源型城市住宅用地开发与利用的新的方式。通过这种方式,既能改善城市居民的生活质量,也能提高城市的形象水平。如北京市门头沟地区,长期开采煤矿,形成了纵深100~400m的采空区。在上世纪五六十年代,由于煤矿开采所引来的人口的聚集效应,采空区内修建了大量简易平房供矿区职工居住,日积月累就形成了所谓的“采空棚户区”。多年来,采空棚户区的房屋建筑大多缺乏修缮,住宅房屋类型也多以低矮的平房为主,人均居住面积小,房屋结构破损较为严重,特别是煤矿开采造成该地区地质结构不稳定,严重影响了居民的居住安全。为此,在市区政府决定实施采空棚户区改造工程,经过数年的建设期,昔日的破旧棚户区已经被数百万平方米的新建安置房所取代。

4)集中连片开发模式。资源型城市早期的住宅用地多以零散分布为主,且基础设施和公共服务设施较差,难以满足当前社会发展的需求,同时这种住宅用地开发利用形式无法促使各类资源的集中开发和规模利用,导致城市发展滞后,难以提升品质。集中连片开发模式强调城市住宅开发与城市基础设施承受能力相适宜,按照就近集中、成片开发模式,满足居民的生活居住和硬性条件需求,避免基础设施和公共服务设施的重复建设及土地、资金等的浪费。如唐山市曹妃甸工业区依托当地钢铁、装备、物流、港口等优势资源建立,配套的住宅用地及其他附属设施用地并不是布局于各企业周边,而是在工业区优势区位地段采用集中连片开发模式开发了连片的住宅用地及配套设施用地(如商业用地、医疗卫生用地、教育用地、文化产业用地等),其外围布局各类型产业用地,区内以公共交通将住宅区与工业区相连接。通过集中连片建设,保障了住宅区居民居住水平和生活质量的改善,市政基础设施和文化教育体育等公益性设施相应配套,区域综合服务功能显著增强。

4结论

资源型城市住宅用地开发与利用具有自身的问题和特性,通过合理有效的开发与利用模式进行具有重要意义。无论是政府还是开发者,都应该将城市可持续发展和资源型城市特性理念纳入住宅用地开发过程中,在城市发展宏观规划下,保证住宅用地合理、有序的开发,满足城市居民对住宅用地的需求。如果盲目开发,不仅破坏城市土地供求平衡,也将危害城市可持续发展体系。基于此,本文在结合资源型城市发展特性的基础上,提出四种住宅用地开发模式,旨在为我国资源型城市转型过程中住宅用地的开发与利用提供参考和理论指导。需要强调的是,各资源型城市住宅用地开发与利用水平不同,地质条件和区位因素差异明显,在实际开发与利用过程中,需要结合城市发展阶段和自身特点,因地制宜,保障住宅用地开发与利用与城市发展特性、经济水平相适宜。

参考文献

[1]丁俊,刘云刚,王开泳.广东省地方城市城镇化水平综合测度与发展类型[J].热带地理,2015,35(1):51-60.

[2]王曦,陈中飞.中国城镇化水平的决定因素:基于国际经验[J].世界经济,2015,(6):167-192.

[3]孟祥舟.试论我国城镇化过程中的资源经济发展问题[J].资源与人居环境,2003,(1):20-22.

[4]高中贵,周生路,王铁成,等.大都市边缘住宅开发区土地价值提升动态评估——以广州市南村住宅开发区为例[J].人文地理,2002,17(2):9-13.

[5]尚宇梅.西部城市住宅开发与可持续发展战略研究[J].西安航空技术高等专科学校学报,2005,23(2):27-29.

[6]李盛.中新城市住宅开发初步比较[J].城市规划,2000,24(8):45-49.

[7]张以诚.我国矿业城市现状和可持续发展对策[J].中国矿业大学学报:社会科学版,1999(1):75-80.

[8]李鹤,张平宇.东北地区矿业城市社会就业脆弱性分析[J].地理研究,2009,28(3):751-760.

[9]国务院.国务院关于印发全国资源型城市可持续发展规划(2013~2020年)的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2013-12/03/content_2540070.htm,2013-12-03.

[10]樊杰,孙威,傅小锋.我国矿业城市持续发展的问题、成因与策略[J].自然资源学报,2005,20(1):68-77.

[11]杨光明,赵光洲,王玉芳.基于灰色聚类法的生态住宅开发模式与评价研究——以云南YX公司地产项目为例[J].生态经济,2014,30(11):124-128.

[12]张曼.郊区住宅开发模式探索[J].沿海企业与科技,2007(7):141-142.

[13]李楠,裴久渤,汪景宽.基于SPSS模糊聚类分析法的城镇住宅用地定级的初步研究[J].国土与自然资源研究,2012,(3):14-16.

Development and use ways of residential land in a resource-based city

SU Gao-hua

(China Railway Construction Real Estate Group Co.,Ltd.,Beijing 100039,China)

Abstract:Resource-based cities as a special type,the residential land development needs to consider its own attributes and characteristics.This paper describes the residential land development stage characteristics and problem of our resource-based city through the city type,quantity and spatial distribution characteristics,and analyses residential land development and utilization under the limitations,and puts forward four ways of residential land development and use,including “coordinated development of mines and cities”,“reconstruction and use of abandoned land”,“in-situ removal” and “concentrated development”,which provide theoretical guidance and developmental ideas for development and use of residential land in a resource-based city.

Key words:resource-based city;residential land;stage characteristics;limitation;development ways

收稿日期:2015-08-11

作者简介:苏高华(1976-),男,山西襄汾人,工学博士,高级工程师,主要从事房地产开发、企业管理、产业经济等方面研究。Email:gaohuasu@163.com。

中图分类号:F205

文献标识码:A

文章编号:1004-4051(2016)02-0036-06